关于书法的精神特质和远景——陈量对话沃兴华(连载三)

第五部分

写大字不是简单的放大

陈量:您写大字是从什么时候开始?

沃兴华:实际上我一直在断断续续地写,就是没有投入很大的精力,因为大字需要积累,功夫不到写出来意义不大。最近几年开始热衷,因为写大字是一种体力活,不亚于拳击运动,我写大字不像其他人拖地板一样,文质彬彬的,我很野蛮,甚至近于疯狂,这需要体力,年纪大了写不动。这两年写大字肯定是最好的时期,积累有了,体力还行,因此必须多写一点。

陈量:您是如何看待大字的书写的?您认为大字是您传统书法的现代延续吗?

沃兴华:当然是一种继承和发展,因为表现内容和形式没有变,还是近二千年前蔡邕说的那段话,以表现自然为内容,自然既包括物,“书者,法象也”。也包括人,“书者,心画也”。表现形式就是阴阳,多种多样的对比关系,点画的粗细长短,结体的大小正侧,章法的疏密虚实,用墨的枯湿浓淡,用笔的轻重快慢等等,归结起来就是形和势,时间和空间。但是毕竟是大字,小字和大字的写法不同,如果是少字数的话,这种写法的不同更加明显。大作品把所有的图象成倍地放大,使原来的表现形式也成倍地加强,结果突破了许多传统的技法表现。

陈量:如何看这种改变?

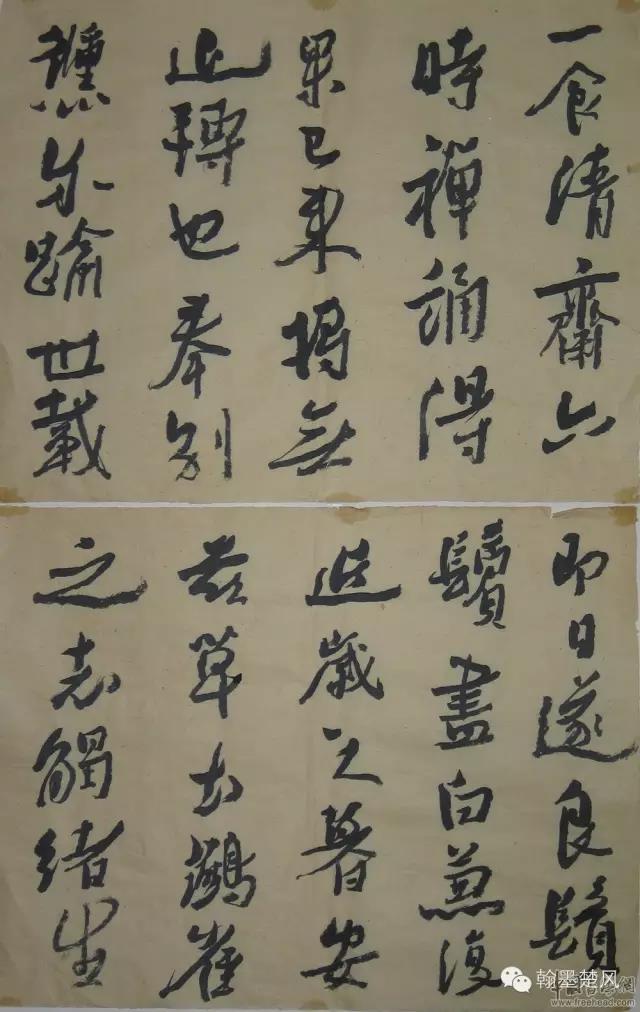

沃兴华:我讲一点历史。书法作品魏晋时期流行尺牍书疏,唐宋时期以诗文为主,都是手卷,一段一段展开,看到的是一个一个局部,整体看不到,关注的是结体和点画。这种近看方式古来又叫近玩,玩什么?玩韵味,玩各种微妙的细节,玩神经末梢的颤栗。因此笔画两端的牵丝映带,轻重、快慢、粗细、方圆、离和断续,这是帖学最最精华的地方。到了宋代,挂轴出现了,字变大了,不是近玩而是远观了,三米五米之外,晋唐书法点画两端微妙的细节变化看不清了,点画中段却因为字大拉长了,显得单薄了,优点没有了,缺点暴露了,最后不得不改变写法,从注重韵味转变为注重气势。

黄山谷很了不起,黄山谷线条开始强调中段了,两端牵丝映带不讲了,中段提按起伏,很饱满。这是一个重大转变,是小字到大字的必然选择。黄山谷特别推崇《瘗鹤铭》。这是件摩崖作品,以前从来没有被当做书法资料过,实际上是件民间书法,但是黄山谷把它抬高了,并且武断地说是王羲之写的,这其实拉大旗作虎皮,他怕一般人不理解不接受这种民间书法,以今度之,肯定会遭到这种批评甚至谩骂,因此他说是王羲之写的,堵别人的嘴。

总之,我觉得黄山谷变法内容一个强调中画圆满,另外一个强调摩崖书法,实际上开启了碑学的滥觞。碑学的历史源头可以追溯到黄山谷。而他这种变法的推动力,就是来自于小字变大字,手卷变成挂轴的实际需要。这种需要引起了书法的创作方法的改变,包括取法对象的改变。

到了明清时代,私家园林兴起以后,建筑都高耸过倍,里面陈设的作品变得更大。我们现在看明清那种条幅六尺、八尺、丈二的都有。同时幅式也变多了,楹联开始出现,还有中堂、匾额等等,字都越写越大。传统帖学就更没有办法应对这种挑战了。董其昌是帖学的最后一位大师,连他都说他将王羲之《乐毅论》之字集来放大写匾额,“每悬看辄不佳”。大字不是小字简单的放大,字形一大,用笔要改,点画要改,结体要改,整个章法也要改,一切都要改。那么我们再来看明末清初的这些人是怎么改的。苏东坡说,小字贵在疏朗,大字贵在紧密,大字和小字的结体不同,字形放大,开张以后怎么让它饱满充实,不显得松散,是一个必须解决的问题,对此,明末清初的书法家就想到了两个办法,一个办法是缠绕,把牵丝当做笔划来写,不断地分割字内空白,分割成一个一个小空间了就感到空疏了,这个办法有点像用一道道绳索来捆紧一个庞大的物件。傅山和王铎特别喜欢这种方法,其实,过分缠绕是不高级的,因为它破坏了书写的节奏感。我们知道书写的节奏感来自轻重快慢、离合断续的变化,当你把全部牵丝都当做点画来写,连绵不断,不加区分时,其实也就取消了轻重快慢、离合断续的变化,就没有节奏感了。另外一个方法是用涨墨做成块面,把中间的空白填没,但是一块一块墨团好比打了一个结,也会破坏书写的节奏感。这两种办法都不是好办法,只能说是没有办法的办法。可见小字变成大字,让书法家是如何揪心。

牵丝缠绕和墨团粘并都不是好办法,剩下的办法只有加粗点画,要写粗就要把笔按着走,但是毛笔的弹性是有极限的,稍微按下去一点,他会自行恢复到垂直状态,而按过头时,它就弹不起来了。而且由于摩擦力的作用,笔锋会倾斜在与运动方向相反的一边,产生“偃卧”,笔肚在纸上行走,像拖地板一样,这样写出来的点画虽然粗了,但是却薄了,没有力透纸背,入木三分的感觉,点画的力度主要是向下的,注入纸面的力量,因此,笔锋要尽量垂直于纸面。这是一个难度,点画要粗,用笔就要往下按,往下按着走就会偃卧,点画就没有力度,怎么办?到了清代终于解决了这个问题,由邓石如发明,由包世臣总结出了一种叫做碑学的用笔方法,也就是把笔按下去,在运行时把笔杆往运行的相反方向倾斜,让笔肚子抬起来,让笔锋逆顶着前行。这样不仅点画粗了,而且有避免了偃卧,可以应对大字书写的需要。到了今天,现代建筑更加高敞,作品幅式更大,字也写得更大,这时用碑学的笔法有时也不能解决问题了,因此我主张用形式构成的方法,不再往点画粗细上去考虑,着重于对比关系的组合,只要把对比关系处理好了,字写得再大也不会觉得空疏,而且这种对比关系的组合能产生新的审美内容,形式构成能解决许多创新时碰到的问题。

陈量:所以说您的大字创作您认为是最能代表您关于形式构成研究方面的探索?

沃兴华:不能说代表,只能说是一个重要方面,以为我还用到形式构成的方法作了一些尝试和探索,例如书文合一问题,就是如何把书法内容与文字内容结合在一起,获得更大更丰富的审美效果。再如经典阐释的问题,用构成的方法去临摹和改写历代名家法书,怎么写出现代的感觉等等,不过平心而论,大字创作确实是一个非常重要的方面,体现在它能解决传统书法不能解决的问题。例如,刚才我讲了,只有在构成意识下你才可以不在乎字内空白的大小,只要把关系处理好了,空白留得再大都可以。

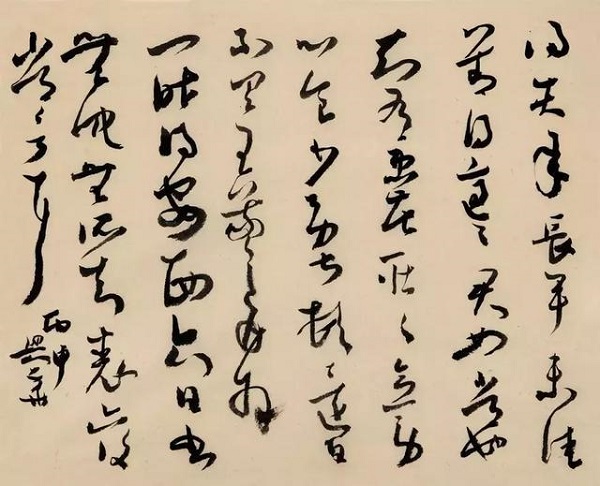

写大字作品要痛快,有一种吼叫的感觉,以气行笔,挥洒砍斫,如挖如掘,如切如琢,一次次的溅墨,好像一阵阵风暴在纸上刮过,点状的,如星四散;丝状的,如泉喷射,把挥洒是空气的震动都表现出来了。小作品中含而不露的表现都经过夸张放大,暴露无遗。情绪的奔放,力量的隳突,笔纸的搏杀,融为一体,让人心灵震撼。我在大字书写时才真正感受到了古人说的“杀字”,那种感受妙不可言。

陈量:之前看过您写大字的视频,您置身于自己制造的空气震动的场中,在挥洒的时候那种朦胧感,像鬼神上身了一样。

沃兴华:那种书写叫灵魂出窍,它纯以神运,因为作品太大,整体关系完全在你视觉以外,必须要靠一种直觉去把握。

陈量:与您对大字书写的思考,相对而言,现在又出现了另外一种相反的状况,也是被很多人反复讨论的问题。在这种体制的诱导之下,出现了一些所谓的“伪二王”“伪传统”的一种密密麻麻的小字拼接式的展览体的创作,这也是这个时代的一个代表。您是如何看这些东西的?

沃兴华:这不叫大字,只不过展厅宽敞了,为了夺人眼球,把幅式增大了而已。他们不知道幅式变了,作品的字数和风格等都要变,两者有内在关系。唐人说怀素写草书,小作品和大作品是不同的,小字是“凝神执笔守恒度”,大字是“狂叫绝艺”。明代文征明也是写小字用二王法,写大字用黄山谷法。现在一般人认为创作就是要张扬自我,想怎么写就怎么写。其实哪能,当你拿起一支笔,笔的大小软硬,当你磨好一缸墨,墨的浓淡稠稀,当你面对一张纸,纸的大小横竖,都已经在一定程度上规定了你应该怎么写。大幅式必须要写大字,否则就没有意义了。大幅式是让人远看的,密密麻麻地写成黑糊糊的一片,你让人看还是不看,而且大作品用二王风格去写,在宋代人们就已经感到不适应了。因此,我认为这种大幅式作品是没有价值的,它没有提出问题和解决问题,在书法史上没有新的贡献。

第六部分

现代书法的两个底线

陈量:八五新潮以后受到西方观念艺术冲击,中国美术发生了翻天覆地变化,包括中国书法也受到了一些西方现代派的影响,出现了所谓的现代书法。关于现代书法,很多人说这是一个非常烂的泥潭,它的理论没有根基和标准,非常混杂。邱振中先生在他的《神居何所》里边也不断地阐述这个问题,说是书法在当代应该有三种:一种是大家所熟见的传统书法;一种是未脱离汉字书写但迥然于传统经典的现代书法;另外一种是源于书法的艺术,将书法作为一种素材资源。您是如何看待现代书法这个问题的?

沃兴华:人们对现代书法有各种各样定义,大多从文化从精神上去分析的,很理论,很玄妙,我从实践出发,定义很简单,而且也很好判断:一是将这件作品挂到现代的建筑里去,看能不能适应,能不能与现代的展示空间协调,相得益彰,相映成辉,获得更大的审美效果。二是当你第一眼接触到这件作品的时候,感觉到是一个字,还是通篇的黑白构成,如果是笔墨与余白的构成,那就是现代书法,如果是一个个字,那就不是。这两个定义很直观,很明确,对创作很有指导作用。我觉得来源于书法的艺术就不是书法了,书法还得有一个底线,尽管我们要不断去突破这个底线,去扩大书法艺术的表现领域。

陈量:您认为这个底线是什么?

沃兴华:我认为底线有两个,一个是书写,一个是汉字。是汉字但不是书写的,不叫书法;是书写但写的不是汉字,也不叫书法。

陈量:我跟很多做现代书法探索的前辈聊过,其实他们目前也特别矛盾,他们公认的底线是汉字,汉字必须在里边,这是他们坚守的。他们很多人认为书写性可以不注重。您怎么看?

沃兴华:我觉得汉字和书写性两个都不可少,缺一不行。因为汉字有笔顺连绵,一笔写好以后紧接着下一笔,上一笔的结束就是下一笔的开始,下一笔的开始就是上一笔的继续,这样一种连续的是书写性,建构了一个时间绵延和展开的过程,在这个时间过程当中,通过轻重快慢、离合断续的办法,产生节奏感和音乐美,这是魏晋以后书法家的主要追求。积累了大量经验,以至于成为书法艺术最核心的内容。如果你把这块斩掉的话,书法的魅力至少一半被去掉了。而且势去掉后,形的存在也没有意义了。书法无法体现生命意识,它的艺术性也就不存在了。因此,书写性这条底线必须坚守,不能动摇。我有一个体会,创作时如果放弃了书写性,就不知怎么写下去了,结果拼拼凑凑的很勉强,一点都不生动。这就好比写小说一样,故事依靠情节的推动来展开,书法依靠书写性的推动来展开。现代小说和电影有时太忽视情节,结果大大伤害了它的魅力,书法也一样,应当以此为戒。

陈量:阉割掉之后它是另外一套了?

沃兴华:就只是空间问题了,只有造型了。当然这也是现代书法的一个方面,但是这个不反映世界的本来面貌。

陈量:它不成为书法了?

沃兴华:是的,因为它不反映物质的存在,不反映生命的形象了。古人论书法,喜欢用比喻,仔细分析的话,所有的比喻一定是形势兼备的,在说形的时候,同时会说这种形处于一种什么样的势态当中,不会仅仅用形来比喻的。比如讲写一点如高山坠石,写一横如千里阵云,“石”是形,“高山坠落”是势;“阵云”是形,千里摛展是势。比喻当中形与势始终是紧紧扣牢在一起的,只有形势兼备,才能反映物象的生命意味。

因此我说当代书法偏重形,必须是在形势兼顾的基础上说的,如果把势的这方面给忽略掉了,当然,你也可以在形上做出一些突破,取得一些成绩,但是得不偿失。总而言之,现代书法里有很多作者犯有这个毛病,组字、画字,太注重造形,太注重空间关系,这就接近绘画了,与绘画接近没有关系,但要有一个度,而保持这个度需要靠书写之势的维系。

陈量:这种方式不在书法的评价体系里,而应该放在绘画的体系里评价?

沃兴华:是的,而且这种绘画是西方绘画。中国绘画强调笔墨,在某种意义上就是强调势。

陈量:以您这个观点,再来看所谓的中国现代书法30年的活动及出现的作品,你认为得失在哪里?

沃兴华:没有方向感这是最大的问题。总的感觉在形方面关注很多,忽略了势的表现,因此做的成分较大,不是写了,缺少一种奔放激越的气势。古人讲过一句话,怎么欣赏一件作品?“想见挥运之时”。就是把静态的作品看出一种动态的感觉来,实际上就是把节奏感看出来,依靠节奏感把自己的情绪调动起来。在艺术的表达上面,我觉得节奏感比造形更打动人。音乐的力量为什么这么大?音乐就是一种时间艺术,它在轻重快慢,离合断续的变化过程中,通过力度和速度的强弱变化,让你如痴如醉,它要比色彩和造型更加能够撩拨人的情绪。因此简单的以形取势是得不偿失的,当代书法强调形一定要建立在势的基础上。康有为在下这个定义的同时,也说了“古人论书,以势为先”。

现代书法强调造形,对汉字结体作各种各样的变形,很有意义,但是极度夸张之后带来一个汉字的可识度问题,唐代狂草出现的时候也就是势被极度夸张的时候,也碰到了这样一个问题,张怀瓘主张“唯观神采,不见字形”,可见无论重形还是重势,走到极致,都会撞击到汉字这条底线。扩大底线的范围,让书法的表现范围越来越宽广,表现方法越来越自由,这是由意义的,应该拿出来讨论,但是现在人不讨论,书法界太落后了,研究问题的人太少了。我的观点是汉字无论怎么变形,必须是可识的。因为字形不能辨识,无异于否定了结体造形的表现力,抽掉了一个表现层次,欣赏过程中“字怎么可以这样写!”“这个字的造形真有想象力”等各种惊叹都不复存在,作者的匠心也就显示不了。这对书法艺术史一种伤害,唐代狂草一直到今天后续乏力,我想一定是与这个汉字的可识度有关。因此,今天把形的表现做到极致时,应当借鉴狂草的经验和教训。

陈量:您提出了汉字在作品中的识读问题,现在的我们见到的一些现代书法创作抛弃了汉字的本来内容,而建构了一种新的图式,类似于西方的抽象画。这是一种方式。另外一种像上个世纪徐冰、谷文达,他们将书法作为一种元素或材料表达一种观念,它们离书法的本体已经很远了。

沃兴华:那些我觉得都不叫书法,如果他们做得好,完全可以叫做别的什么艺术。

陈量:是的。这些似乎是邱先生所说的来源于书法的艺术,呈现出的装置、影像、图式只能在后现代艺术领域里面去做评判。然而,他们的思维来源于传统,这些作品反而在当代艺术中做出了贡献。然而再看现代书法30年的很多作品,包括当时很火的书法主义的文本,感觉确实没有什么原创的力量,所以这也导致今天的书法探索走入一种迷途,甚至很多当时的作者都放弃了书写。在您之前。我拜访过石虎先生,一致认为中国现代书法30年基本上是一部失败史。

沃兴华:失败不失败不敢去下判断,但是确实有很多问题没有解决。我很关注石虎先生近年来的书法创作,他写字造形极度夸张,我觉得过头了,因为许多字无法辨识。但是他作品中有一种精神很感动我,那就是对势顽强执着的追求,有许多点画和结体因为极度变形,简直没有连续书写的可能了。但是,再怎么违拗和拧巴,他都一气呵成地去写,极力保持书写的连续性,因此造成一种跌宕的桀骜不驯的夭矫腾挪的势。他有一段话,我曾经在一篇文章中引用过,因此记得,他说:“把注意力集中到气上。气在走的时候,由于你写不同的字,所以思维连接了不同的事物,由此产生不同的运笔动向和感觉,这种意象跳跃出来,赋予线条的精神性”。他把势理解为气,古人讲因势造形,他这里讲因气造形,我觉得他这种形势兼顾的方法在今天现代书法的创作中是很少见的,因此很有代表性。

石虎先生的书法和绘画都很厉害,都很现代,但是我能从中看到传统的精神,而且经过他的阐述,有一种新的生命。我觉得一个艺术家如果没有传统,创新肯定是搞不好的。有一个希腊神话,说许多英雄和美杜莎交战,结果与她的目光一对接,马上变成了石头,只有一个叫玻尔修斯的英雄,他通过铜盾的反映来观察美杜莎的脸及一举一动,然后将她杀死了。我觉得不顾一切的直面创新,就像直接迎受美杜莎的目光,必死无疑。要实现创新,只能把创新意识反映在传统的铜盾之中,依靠传统发力,面对传统,倒退着前进。

陈量:西方当代艺术也是面临这个问题,前两天我翻了一本西班牙作家的艺术评论集《复潮》,说的跟您一个意思。

沃兴华:要从传统里看到现代,然后才有真正的现代性。

第七部分

书法探索的边界

陈量:您平时关注当下吗?

沃兴华:非常关注。每个星期我去上班,基本上都上网浏览,找一些好的作品。但是现在越来越少了,我发觉比较好的人都不在网上了,越看越没劲了,听说他们都转到手机微信上面去了,但是我又没有手机,不会使用微信。

陈量:信息快速发展,观念和传播方式都在改变。您通过浏览这些信息,感觉当代的整个书法创作有什么问题?

沃兴华:我觉得现在太缺少学术性。

陈量:你指的“学术”是什么?

沃兴华:学术就是一种问题意识,一种探索精神,一种实事求是的态度。

陈量:你指的“探索”什么?

沃兴华:是指一种对一切未来的好奇,对各种可能性的尝试,包括对边界底线的突破。八十年代、九十年代初期的探索书风现在没有了,当时的探索者一部分人做官去了,做主席做秘书长去了,另一部分人往市场跑了,买房子买车子,心思全在这上面了。当代书坛的氛围不好,看上去很热闹,其实很肤浅。我想大概每个时代都一样,真正搞艺术的人还是少数,齐白石不也是刻印说“寂寞之道”吗?不也是被人骂,因此在题画上说“人骂我,我也骂人”吗?

陈量:能看得出来,您跟胡抗美先生在上海美术馆搞联展的时候,您那个“我”字就写的非常孤独。

沃兴华:我选择写一个“我”字,有这个意思在里面。为此,我做了一个系列,大作品、小作品,已经积累了十来件,每件不同,都是尝试。

陈量:我们当时看到这幅作品的时候感到笔墨似乎带动了空气的震动,您的极力泼洒,砸向纸溅出的那种情感的墨花,那种气场把所有人包围住了,气势很大,但是又感到里边有几丝几缕非常孤独的倾诉。您在创作这样的作品的时候,似乎是在探讨一种书写的边界,这个边界的拓展是您用笔砸向纸的方式带动空气与情感的共震产生,用这种行为方式拓展书写的边界,而不是越界于书法之外。

沃兴华:我很认可你所说的书写边界的拓展。古人的创作方式大都是坐在那里写的,很文雅,很文静。尽管有节奏变化和造形变化,但都很含蓄,有些意思是藏起来的,藏得让人很难感觉到的。现代少字数是站着写的,趴着写的。大作品甚至是走着写的,激情澎湃,一下子爆发出来,倾泻到纸上,创作方式和追求的效果都与传统书法不一样。一件少字数作品在10分钟之内完成,情绪可是始终维持在最高昂的状态,这是少字数创作的长处,我们要把它发挥出来,做到极致,刹那间释放全部激情,刹那间让观者感到震撼,这就需要变传统的浅吟低唱为呐喊呼叫,写的时候用全身力气把它压下去,笔在纸上像耕地一样,做艰涩的前行,纸张、笔跟人有厮杀搏斗的感觉,真正把王羲之所讲的“杀字”表现出来。我觉得杀字做到淋漓尽致的时候,不仅能在纸面上表现出不凡的气势,而且墨星四溅,或直射,或回旋,或长或短,或点状或丝状,能把空气的振动频率都记录下来,形成一个场,观者在看的时候,不是一个平面,隔着距离的观照,而是进入到一个山崩海立的立体的空间,有一种被拥抱、被摇曳、被震撼的感觉。这是我写大幅少字书的追求,虽不能至,心向往之。

陈量:现在做书法探索的人确实不多了,有也只能选择过一种清贫的生活。我近几年基本上是靠朋友资助,在北京帮朋友做杂志、设计、策展,但这种属于个人的追求让我特别快乐,这种快乐可能比得到物质更让人满足。您当时的情况怎么样?

沃兴华:和你一样。在这种时候,我一直会想起先哲的话:“士志于道”,“无恒产而有恒心,惟士为能”。

陈量:几年前,在您的《书法创作论》里我看过一篇您写关于井上有一的文章,您怎么看井上有一?

沃兴华:我很喜欢井上有一的书法,我的少字书创作受过他的影响。井上有一受到过西方抽象表现主义绘画的影响很大,有一段时间曾经尝试放弃汉字,但是最后又回到了汉字,仔细研究这个过程,对前面说的字形可识度的问题是有启示作用的。井上有一大字写的确实好,但是我觉得还可以再发展,他对余白关注不够,没有把所有的白当作一个整体去做各种各样的处理和表现。笔墨与余白咬合得不够,图底关系太分明。这方面我们可以再探索,有发展的空间。我自己在这方面也做的不够,还是太注意笔墨的正形部分了,把字写得太像字了,你看到的那个“我”字就是这样,应当进一步强调余白的负形,在此基础上强调笔墨正形与余白负形的构成。我总觉得,如果让人一下就看出那是个什么字,就不叫现代书法了。现代书法首先讲黑白构成,要借鉴绘画,但是它还必须是字,字要变形,变形的目的是为了造型和空间关系更符合视觉艺术的规律。