陈量 :禅宗书法,给书写世界的礼物

2019-07-19 11:33:36 来源:陈量工作室 点击:

普遍性的“书写”

大家看到的这张照片,是位于中国西北地区,青海省黄南藏族自治州同仁县年都乎村的祭祀活动,这种仪式活动叫“於菟”。

“於菟”仪式现场

它是一种什么样的仪式?所有的村民集结起来,尤其是男性村民,他们在每年冬天天气最寒冷的时候,几乎呈一个半裸的状态,然后在身上画上圆圈,他们装饰的整个行为,非常像他们意念中原始老虎的形象。他们在身体上画这种纹饰的行为,是我们在原始文化里都能够看到的一种对于皮肤(装饰)的表现方式。他们身体上的这些圆圈,应当是最早的一种书写,它与原始陶器上的圆圈以及纹饰有一种内在的关联,这就是我认为的中国最早的书写。基于一种内在神性的经验基础之上,形与灵是内在相通的,所以这种内在神性,它实际上到了当代社会之后,被各种各样信息的交流打碎了,这样的灵知信息离我们越来越远。我们似乎认为书法的书写似乎拿起毛笔必须是王羲之,或者是古代某个士大夫文人的状态来进行书写、来进行创作,实际上不然。

“於菟”仪式现场

实际上,我觉得新一代的书写工作,在某种程度上,应该建立在对原始经验的复苏之上,这是一种类似于人类学家的工作,是基于人的灵知的“复活”的理想来做的。不是说作品是原始感的,而是寻找一种人类共有的东西。这种复活显然已经对类似“於菟”他们身上这种原始的斑痕,这种纹饰是不可能完全达到跟他们相似的状态的。但是我们可以去模仿这种状态,试图用自己的内在的感受力,来捕捉人类共性的一些东西,这个东西我认为是普遍在人类意识里存在的。有个心理学家叫荣格,荣格说,人类有一种共性的东西叫“集体无意识”,所有人似乎都不知道自己有这种意识,但是都会表现出这种共同的感知。比如说他举的例子是《浮士德》。歌德的《浮士德》里边所描写的状态,人人看了都会感动,人人看了都会有很多共同的想法。这是为什么?不是说歌德他自己创造了某种个体化的东西,不是。实际上它是(挖掘)创造了人人都有的意识,但是每个人都说不出来这个东西,这个东西是共在的,人类共存的意识行为。

《浮士德/Faust》德文版封面

所以说我觉得当代的书写,应该是建立在类似于人类“集体无意识”的书写的基础之上,类似于“於菟”的书写。他们在身上画圆圈的时候,他们拿起毛笔的时候,他们在画圆圈的过程里边,他是不会有书法的束缚感的。我们的书法,实际上已经进入了(固定的)汉字思维里边,我们一拿起毛笔要写字,比如说我们要写“白日依山尽”,必须就以“白日依山尽”这几个字的逻辑来组成书写。但是他们在画“於菟”,身体上的圈的时候,实际上是没有顺序的,他们可以从中间画,也可以从四周来逐渐展开,向中间来延伸,他是自由的,完全自然主义的。所以说我觉得这些经验,包括我刚才所讲的这种无意识的东西,完全可以跟现代的书写来进行融合。当然这种对接,不是可以通过学习能够得来的,而是通过我觉得是一种内在的感知力,人性的基础,包括对原始艺术,对中国传统最精深的这一部分的理解,这可能是我认为当代的书写。

“於菟”仪式装扮现场

为什么我们要说书写而不是书法?因为我们认为传统的士大夫文人的书法状态,它已经在唐宋包括到明清的时候已经达到非常高的阶段,我们如何在“五四”以后,文脉被切断之后,如何跟这个东西再做一个对话?它当然已经不是那种“假惺惺”,我穿个汉服我就是汉人的思想了,不是的。实际上我觉得不光是外在的,穿上汉服就是汉人了,而是你内心里边要武装得跟汉人的自然主义的思想接近。我觉得是思想上的交流碰撞,所以这是我认为书法与书写最大的不同。

书写,实际上它是早于汉字之前的一种类似于“於菟”身上的图画,它是一种自然主义的延续,而书法是一种被知识化的命运,这种命运被不断地转化,然后经过文人不断地创造,不断地被改良,甚至被权力机制的束缚等等形成我们今天所看到的(文化形式)。大家可能一想到书法应该是,这种打着格子抄《心经》的那种东西,实际上并不是这样的。这种书法我觉得就是穿着汉服,认为自己是汉人的这种思想出现的,(书写)实际上不是。

我们的书法应该是类似于“於菟”的,因为书法史拒绝不了穿着汉服以为是汉人的这种观念,这种状态实际上跟我们所讲的书写是不一样的。书写实际上是扩大了书法,但是实际上它又没有拒绝文人的那些东西,它只是在反思文人的利害关系。我们能否从文人的单线的基础上逃逸出来?我们可能摆脱不了文人,因为我们实际上在“五四”以后已经是全球化的人了,不可能是一个纯“东方”的人,或者是一个纯“西方”的人,而是真的是全球化里边的一个共有的人。所以说在这种基础上做艺术,我觉得尤其在书法状态下来做,我觉得必须更加的深刻和深远。这是我讲的第一个问题就是当下的“书法与书写”。

日常书写的自然观念

第二个我觉得有些东西,尤其是许许多多非专业人士写的书法,往往是我们所讲的书写的最初的东西,比如说涂抹。我们经常讲写书法,拿起毛笔不能写错别字,然后“白日依山尽,黄河入海流”,“入”字写错了涂掉,那这张纸肯定要扔掉。但是我们发现在日常书写的作品里边,比如说赵之谦要给何绍基写一封信,那么他这封信里,比如说他要去写“今日不散”,“散”字可能写错了,写错了之后他就涂掉了,这完全是自然的。历代最伟大的书法作品,在我看来往往是这些日常书写就这些手札笔记组成,然后是一些我给你写的便条。

王羲之的大部分作品,除了《兰亭序》,《兰亭序》我认为是表演的作品,因为他们是在雅集的过程里面,喝醉酒之后,然后好多人围起来,王先生写个字,然后他就这样(写),带有一种表演性。实际上王羲之的包括《姨母帖》、《丧乱贴》,它们都是在探讨一种日常情感,都是在给别人写信的过程里面完成了书写的任务。但是后人就把这个东西就赋予了它的命运--艺术的命运,认为它是真实的艺术的体现,它就成为了艺术品。所以我们在这基础上来理解书法的话,书法实际上并不是简简单单的一个创作,它实际上更多的是一种(被认可的)记录,是一个痕迹。

高僧遗偈之书

高僧遗偈之书

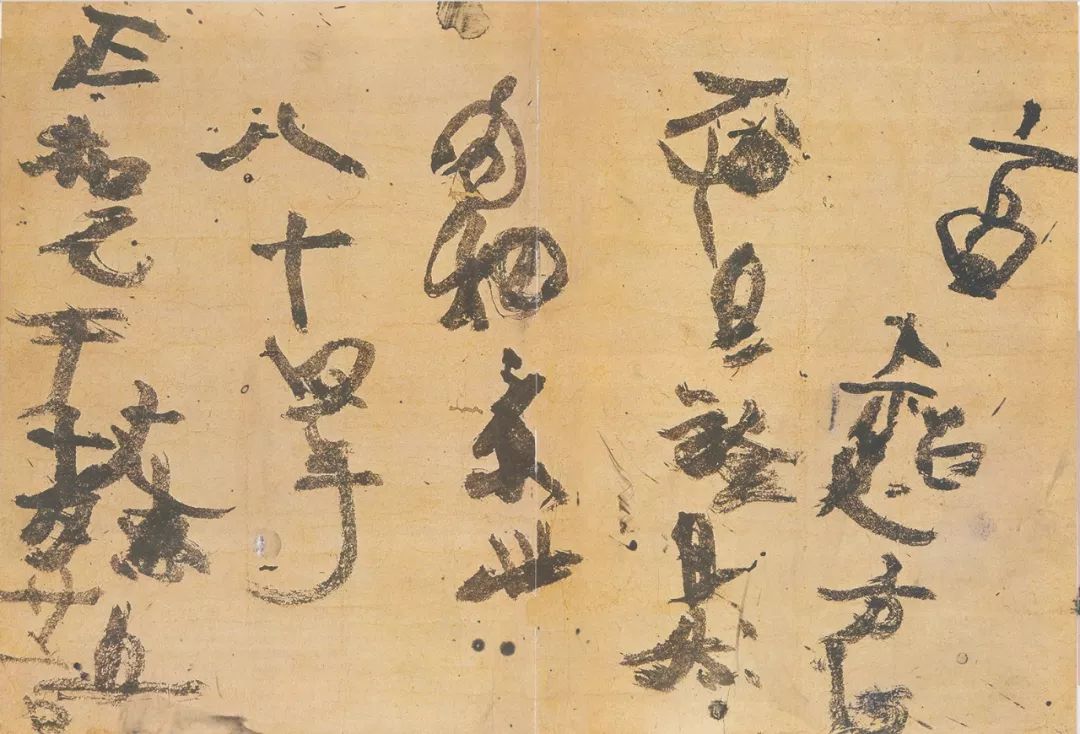

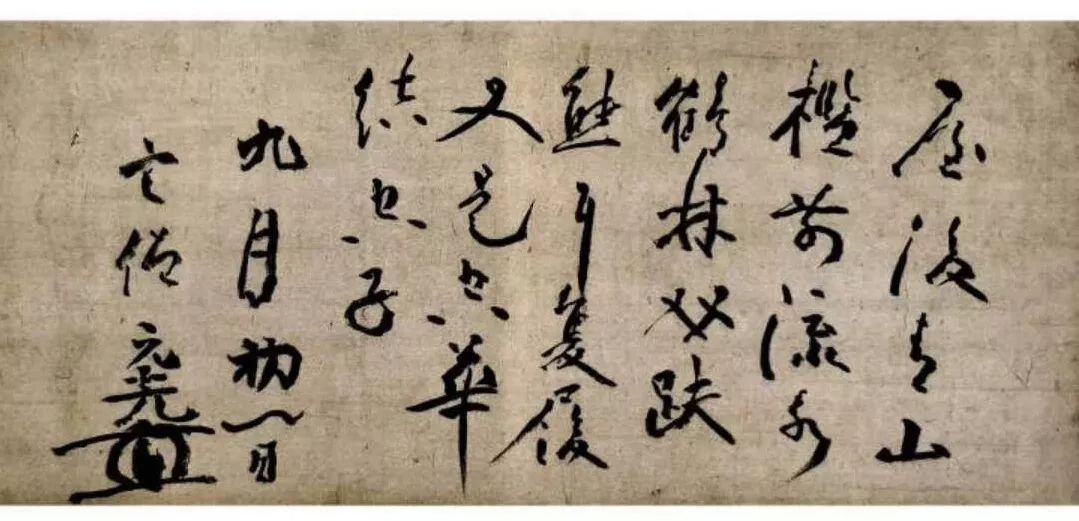

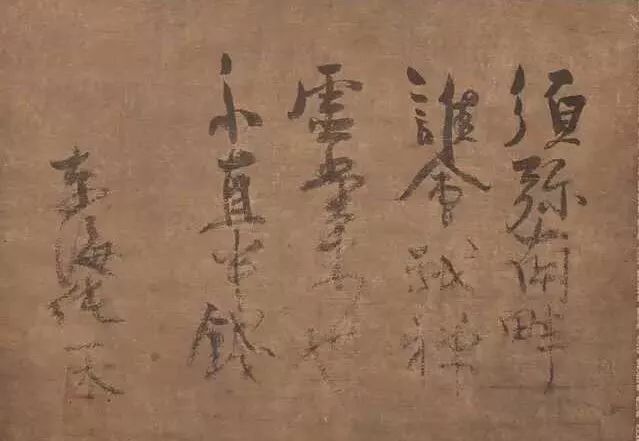

从这个基础上我们再看,我给大家放的这幅作品,这幅作品是日本的高僧叫痴兀大慧。

我这几年一直在研究日本的高僧书法,尤其是高僧书法的遗偈。什么是遗偈?就是高僧在圆寂之前,在弥留状态,他们往往要写一种东西,就是说他这一生的总结,相当于咱们俗世里边讲的遗书。比如说海子在卧轨之前也写了遗书给他的朋友们,交代他为什么要干这件事情,高僧也会干这种事情,只是高僧的境界会不一样。他们在圆寂之前所写的遗偈,(这种文式)往往类似于四言诗歌,或是对人生的理解或是对佛学的深刻的理解。这是痴兀大慧的一件遗偈作品,这里边所显示的整个状态,咱们从视觉上看,它完全是一个迷乱不堪,甚至是已经无法用他的力气来操纵毛笔的状态了,毛笔已经不听话了,不听使唤了,不是他的手带着毛笔去书写,而是毛笔带着他的手在书写。大家可以有这种感觉,有时候特别累了,特别瞌睡的时候,你可以拿一根毛笔试一下,它大概是这种状态。

痴兀大慧遗偈

我把这种状态叫做一种“亵渎的书写”,这种书写实际上跟我们的状态是不一样的,它既有我们刚才所讲的写书信的时候那种状态,我写错了我完全可以涂抹,咱们在这里边也可以看到,尤其在他落款的时候“正和元年”,“元”字下面那一坨,真的是甚至是带有一种涂抹的笔意,当然这个毛笔应该是很小的很小的状态,他就是在涂抹。这种涂抹跟赵之谦给何绍基的信里边,能看到类似于这种状态的涂抹,这就是日常书写里边的精华。

痴兀大慧遗偈局部

所以说我们在经典的文人作品里面,尤其是明清以后的书法作品里边,咱们看不到这种涂抹,咱们只会看到一个对联,七言联七个字,八言联八个字,对的非常齐,状若算子的这种书写。我们认为它是一种经典的书法作品,然而到了当代视觉艺术这么繁华的状况下,我们如何来反思这种东西?难道书法只有这样对的齐才是书法吗?(难道高僧遗偈)这样的作品不是伟大的惊世之作吗?

这(可能)是日本某个博物馆里边儿的镇馆之宝,但是他们很少拿出来展的作品。就是因为它是一个非常特殊的作品,所以说我们从高僧的作品里边,能够看到它的内在的一种圆融。你看他的整个用笔,你不能说他没有很好的艺术素养,当然这些人是非常高的,他们已经甚至超越了书写。我们在讲书写的时候,画“於菟”的时候,告诉我们最早的书写是一种自然主义。我们把这个圈画得非常到位,画得非常的好,它是需要技术的,不是一般人能画,它是有画师的。所以说他到了弥留状态的时候,当你瞌睡的时候,或者是你快不行的时候,用双手来控制毛笔,毛笔这时已经控制不住的时候,技术这时候似乎已经溢出我们身体了,技术成了一个身外的东西。而这时候你的毛笔跟你的身体已经融为一体了,这就是弥留状态的书写状态,就是遗书的书写。我曾专门写过文章探讨过这个事情。

欲知端的,千圣莫传

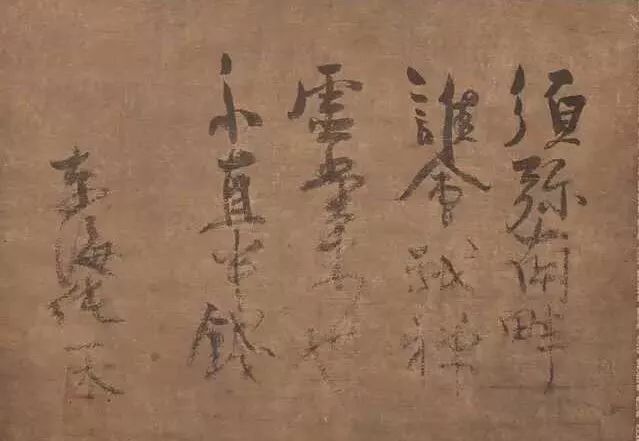

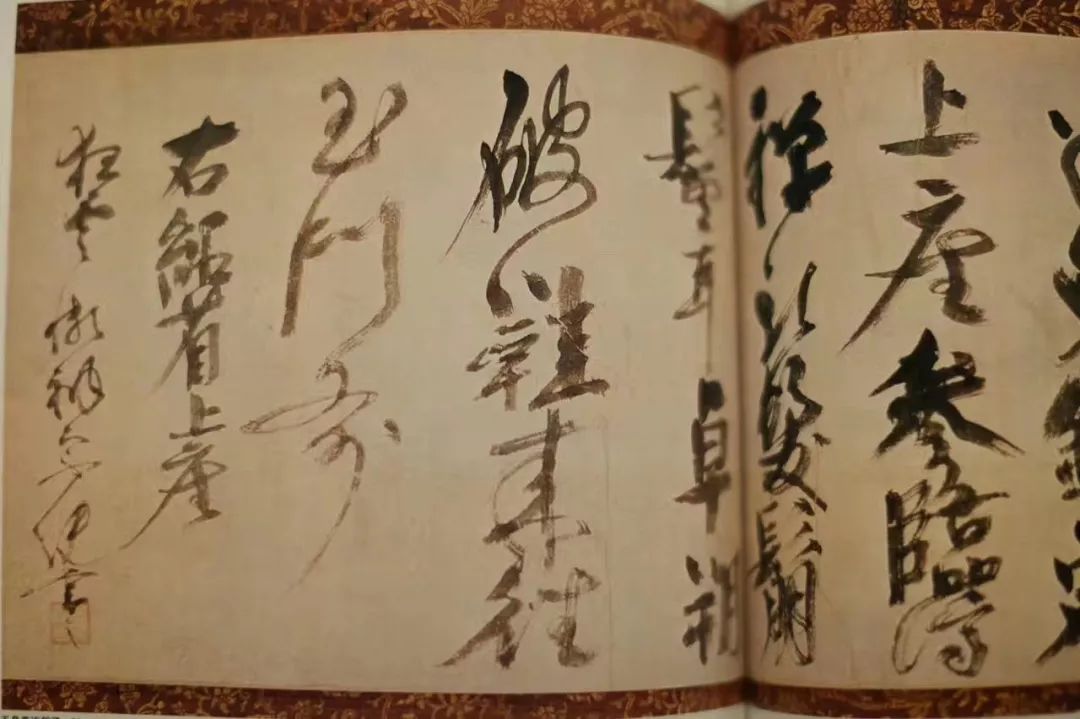

一会,我会给大家看到大家比较熟悉的作品。同样是一件遗偈。

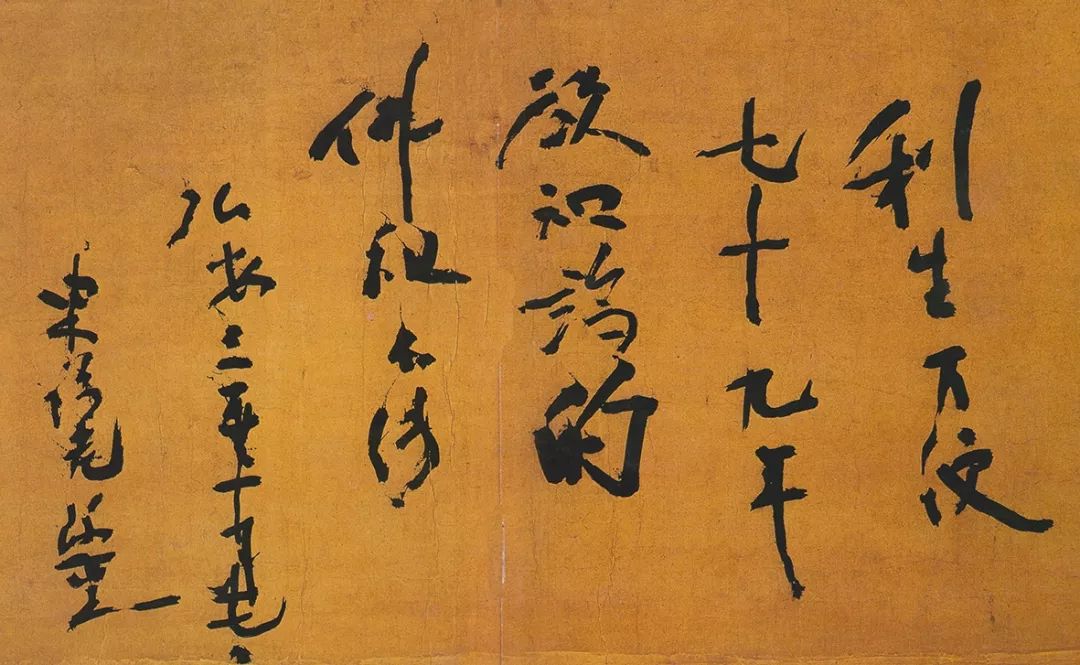

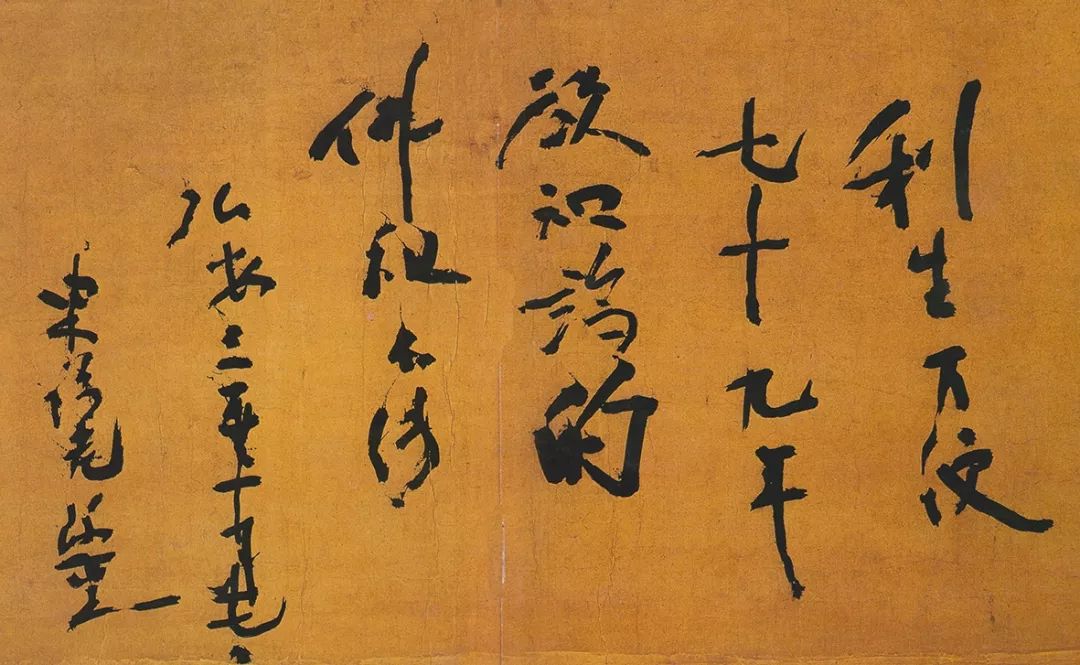

这件遗偈很有意思,作者是圆尔辨圆。圆尔辨圆这个人在南宋的时候,在中国的杭州,拜过高僧大德无准师范学佛,学佛之后他回到日本就在日本开创了一个全新的禅宗派别。他在日本是一个书法家,然后我觉得他最好的是这件作品,你从里边能看到他的硬朗的笔触,他跟刚才的圆融的、那种糊涂的、甚至是涂抹式的书写完全不一样,用世俗的对书法理解的说法,刚才的那种书写有点像“糟蹋书写”,“糟粕式”的书写,它这个书写就很硬朗,他保持了自己的尊严。但实际上我们也能够看到在他落款的时候已经控制不住笔了,甚至笔的状态已经完全跟他前面的、非常有尊严的书写完全不一样了。

圆尔辨圆遗偈

这个词写得非常好,我觉得现场如果有学佛的朋友的话,我觉得这个词语应该会给大家好多思考。“利生方便,七十九年,欲知端的,佛祖不传”这是禅宗里边,千古以来一直在讲的一个事情。就是说,比如在《碧岩录》里边有一种说法。问佛是什么?说:佛是“捣屎棍”。佛是什么?似乎什么都可以说是佛,这是禅宗有名的公案。但是他说“佛祖不传”,这与《碧岩录》里边有一句叫做“声前一句,千圣莫传”完全是对应的。他们在思考佛的时候,感觉佛是超越语言的。这时候我们再回过头来理解书写,书写真的是超越技术的,甚至艺术这词无法囊括书写的内在的本质。

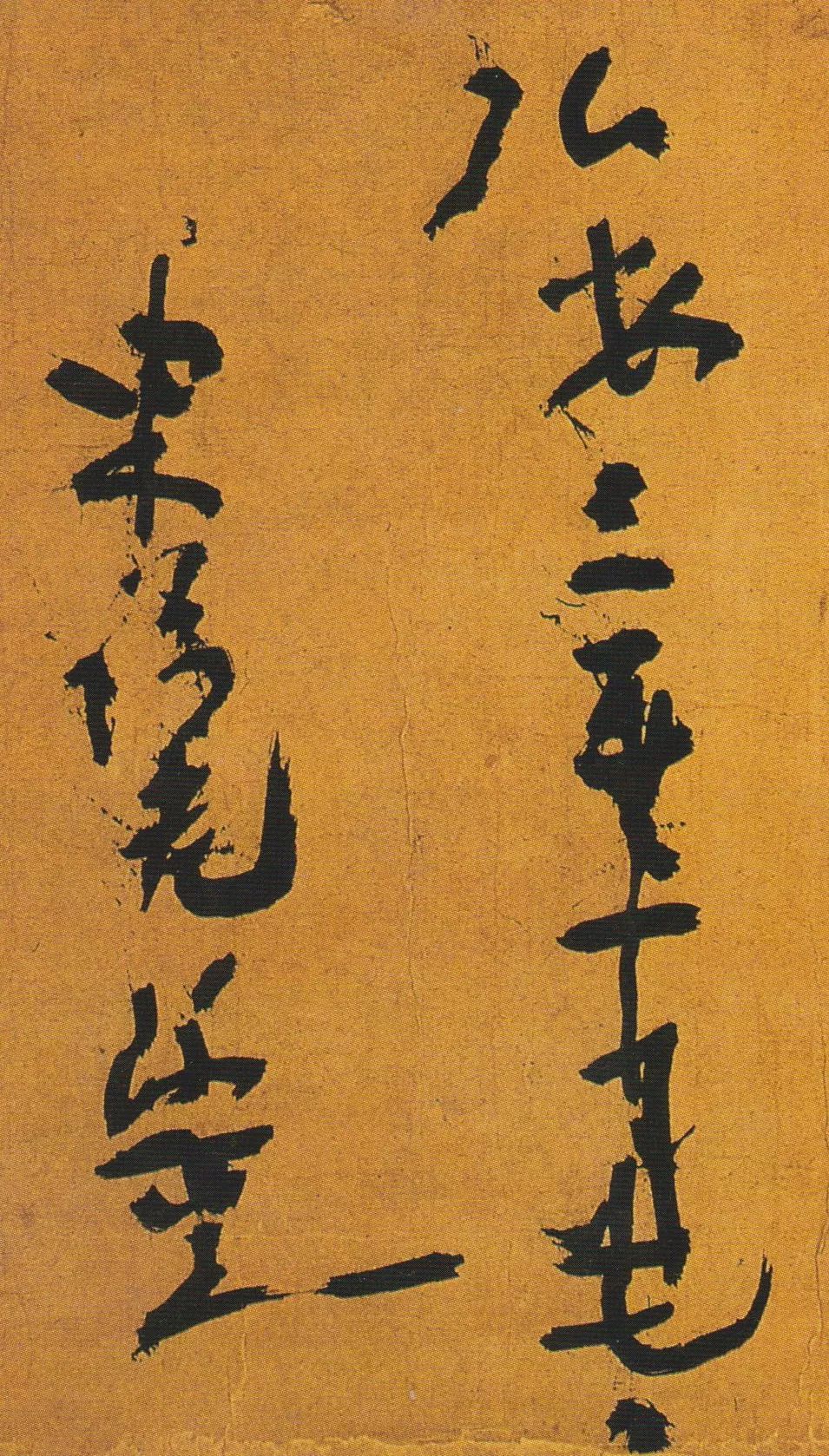

圆尔辨圆遗偈局部

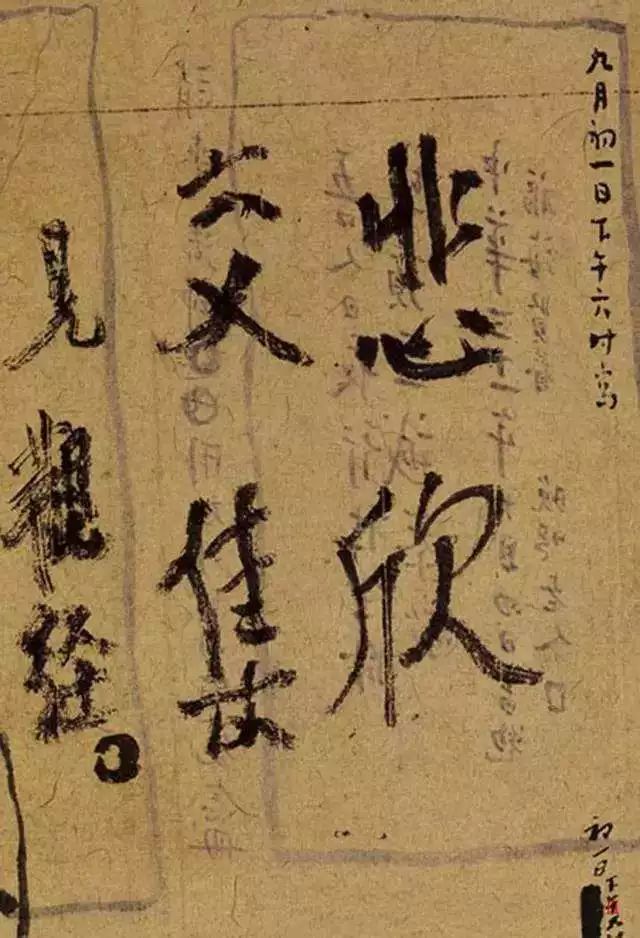

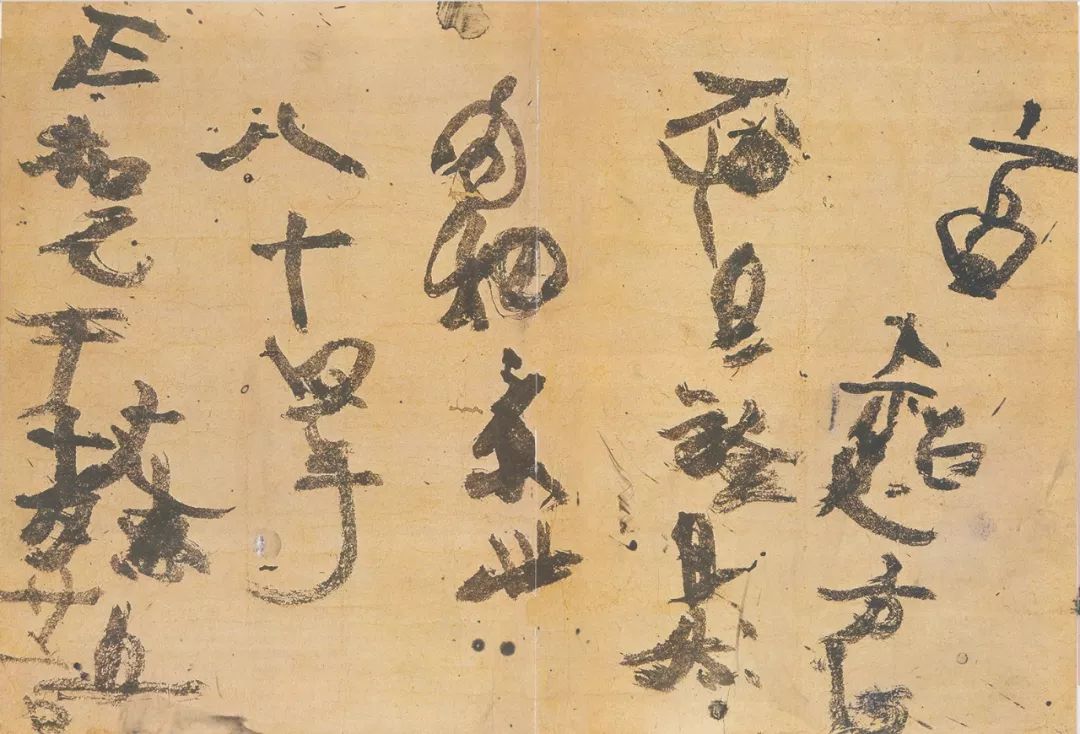

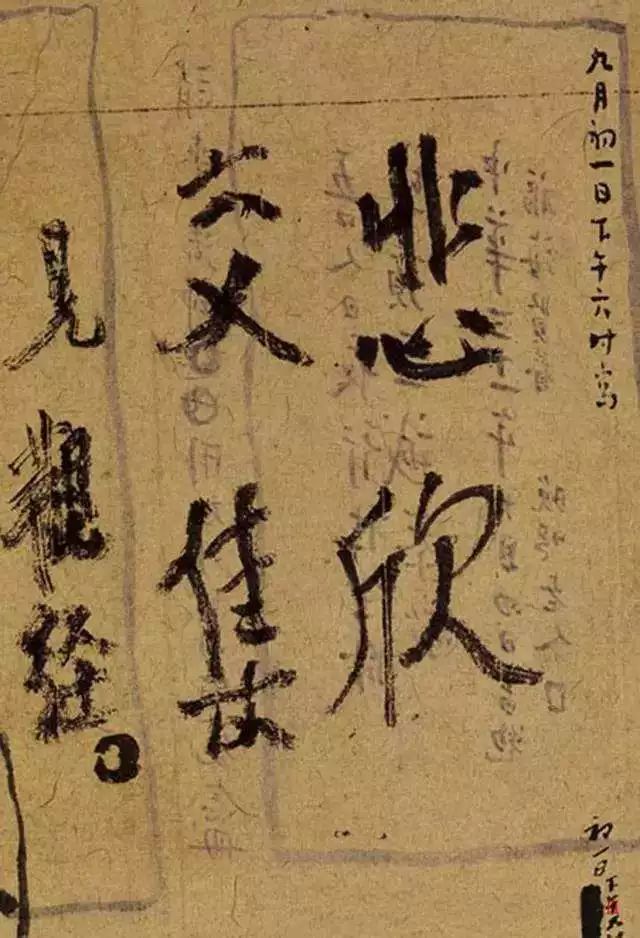

我们再看这件大家非常熟悉的作品,弘一法师的“悲欣交集”。

大家知道弘一他跟许多僧人不一样,他表法的时候语言非常少,因为他身体特别不好,他一般都是用比如《楞严经》或者其他经句通过书写的方式来表法。我觉得这是非常特殊的佛教里边的关于书写的探讨,这种书写很有意味。祖师们觉得他嘴说出来这些东西,经过了嘴唇加工、脑子加工过的东西,已经丧失了他的原初真实的本意。在我个人来看,弘一的书写实际上是力图追求一种最为真实的表达。所以他的书写非常之慢和缓,我们看到他的许许多多的对联,包括他的抄经和写给刘质平的信札,非常之缓慢,试图将我们所处的时间拉长,拉得非常之缓慢,拉得非常之长。什么意思?这解释就是回到我们刚才所讲的佛法,就说在佛看来每个人面对的时间都是不一样的。

弘一法师遗偈

为什么好多人打坐,比如说一些禅宗大德在打坐一下子能打好多天。但是在他出境的一瞬间,他根本就不知道他打坐打了18天。是吧?虚云和尚在终南山可以打18天,但是他出来的时候,看到已经煮熟的土豆长毛了,长了这么长毛的时候,他才意识到这18天真的只是一瞬间。这时如何用语言来表述,这个时候语言已经不靠谱了,他觉得语言没有办法表述,所以圆尔辨圆在写“佛祖不传”,佛法的东西没有办法传的。这跟中国的书法关系是什么?书法我觉得真的是跟禅宗、跟中国的道都是一脉相承的。但如果再往里边讲的话,恐怕我的语言是不够的,我的能力和修为根本不够,所以我讲到这里。

但是“悲欣交集”这个作品很有意思,落款“见观经”。看“见观经”的时候,有没有发现跟刚才的痴兀大惠那张作品有一种相似性。到了后面真的不是在写了,而是在涂抹,用身体在涂抹,他完全是已经把自己的身体投入到最后的笔触里边去了,完全是身体的迹化。所以我觉得书写跟书法唯一不同是,书写是身体的迹化,甚至是一种身体与心灵共同投入到纸面的一刹那的那种感觉。而书法是拿起笔你要什么字的逻辑,“白日依山尽”,好,开始设计,然后“白”字下来这一笔,怎么转,实际上还是技术层面的东西,就是说它还是语言层面的东西,语言可以表述的状态。但是到了“悲欣交集”的时候,弘一的书写完全超越了他之前的各种书写。所以我认为它已经是一种遗偈的书写,关于时间、空间、生命的探讨。

禅宗书法:给这个世界的礼物

寂室圆光遗偈

就说你修行了这么多年,包括对佛这种意识的体悟。显然打过坐的人都知道,只有在打坐的过程里,可能跟意识会有一些互动,你才知道自己还是有意识的,自己是存在的,而不仅仅是操劳的。操劳是什么意思?德国的海德格尔他一直研究存在。他说只有在畏的时候,畏是害怕的意思,这时候才发现自己是存在的。那一瞬间你发现自己存在的,这种状态实际上我们在禅宗里面发现,禅宗的大德在打坐的时候,他时时刻刻都在跟自己的意识互动,跟自己的意识在打交道,遗忘身体和肉体。

实际上我觉得真正的书写,真的也是一种意识的活动。说到这个时候有人觉得我说的有点太玄了,实际上不是太玄,而是一种关于书写的内在本质。

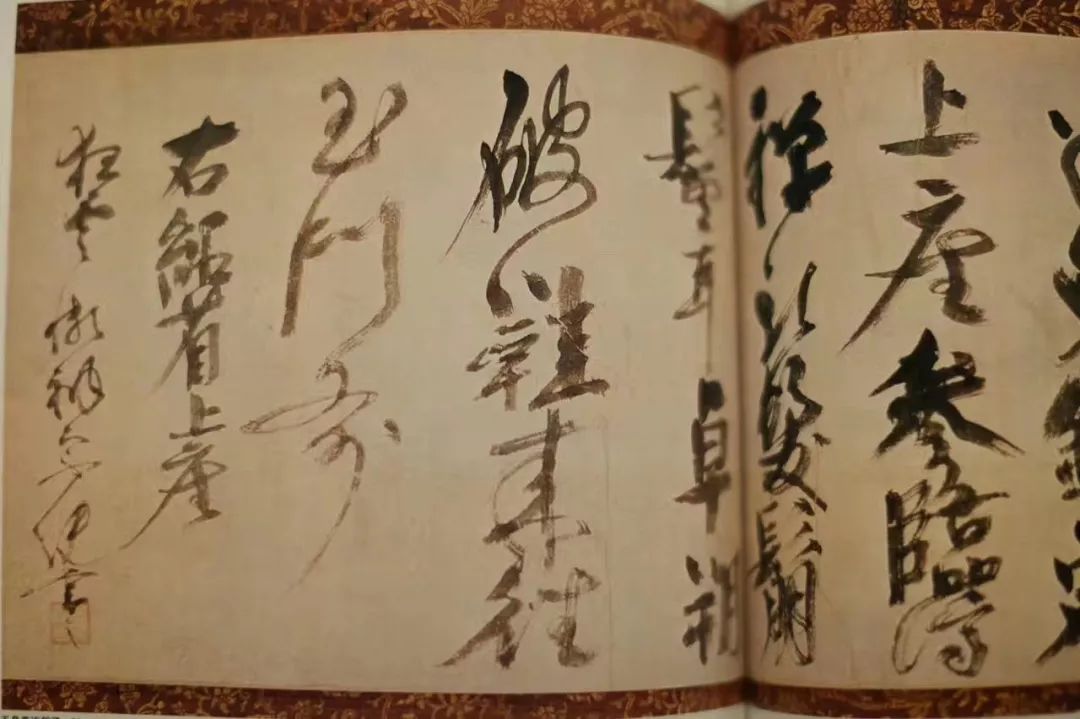

接下来这件作品非常的特殊,也是我非常喜欢的一件日本禅宗大德的作品。

一休宗纯遗偈

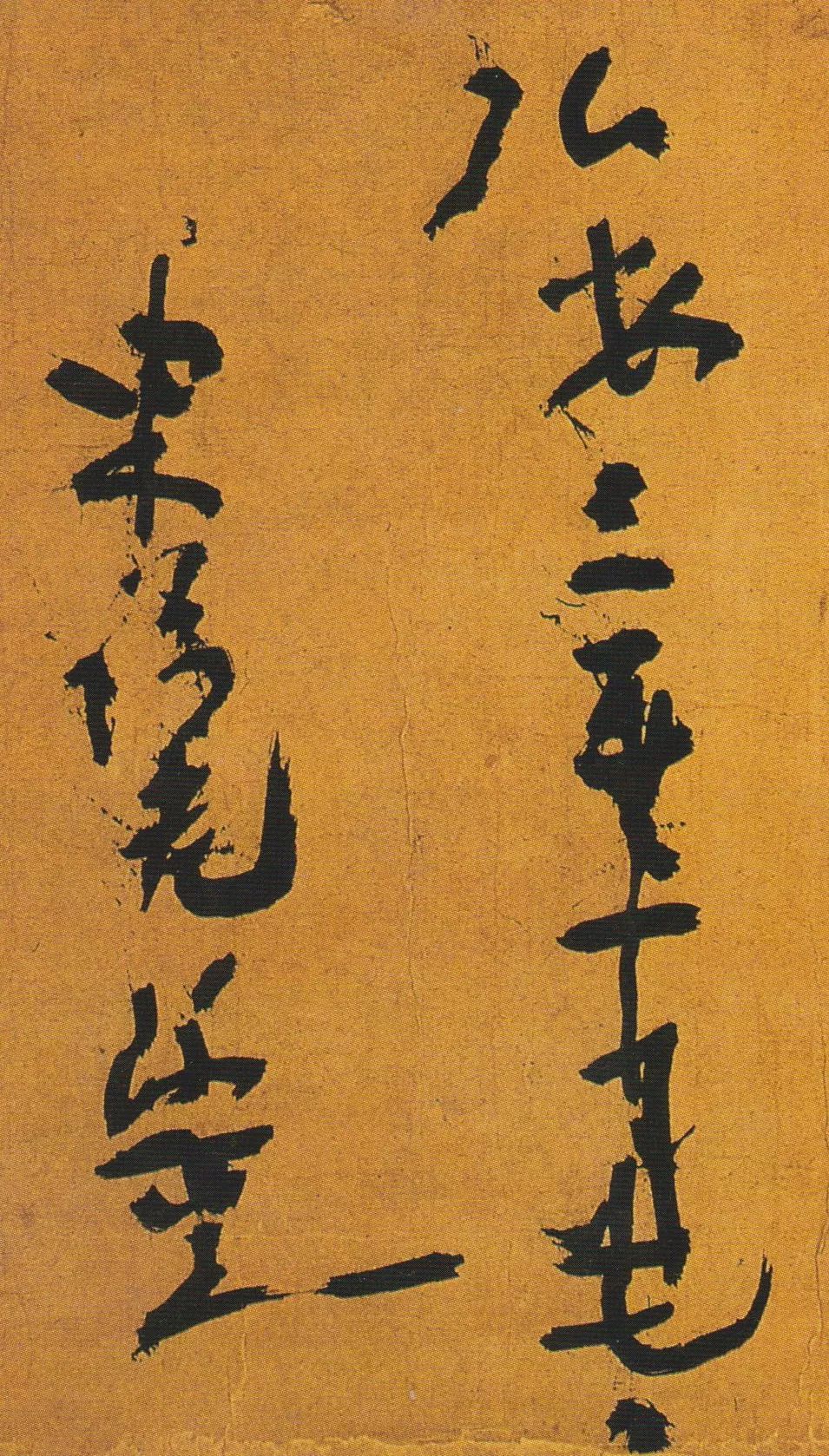

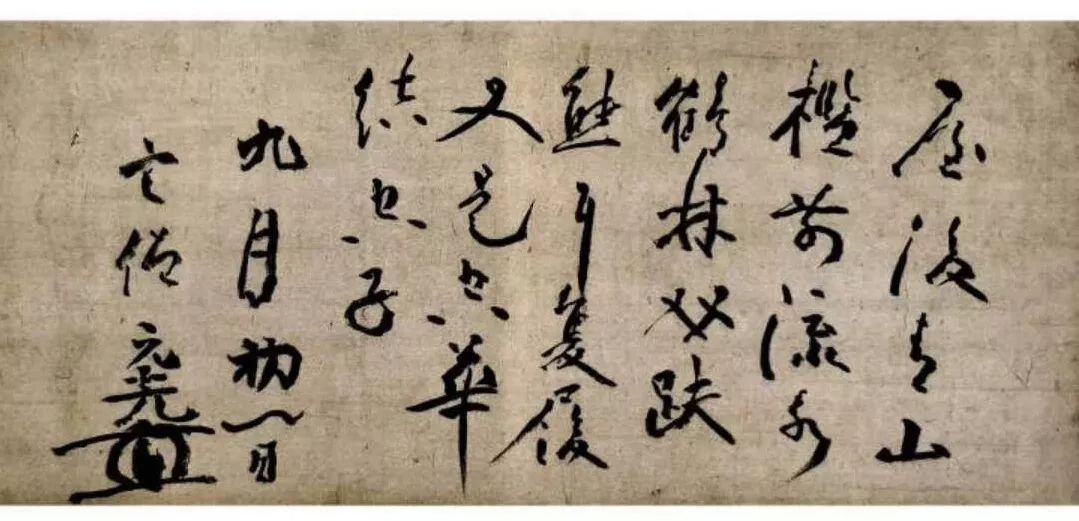

大家小时候都看过动画片,《一休》,“格叽格叽格叽”。一休宗纯是我在日本高僧里非常喜欢的一个高僧。一休宗纯他的一些看似放荡不羁的行为,在很多正统禅宗看来,是一种毁师灭道,是一种不正经。他跟盲女森有爱情上的互动交流,这显然在佛教里边是禁忌。他为什么要用这些看起来的禁忌来诉说关于佛的东西?实际上他受一个人的影响,就是这一位——华叟宗昙,这是他的老师,也是非常器重他的恩师大德。“一休”这个名,就是华叟宗昙给他起的,华叟宗昙这个名字在日本的禅宗史里边也是非常有名的。但是他的笔迹几乎不可见,除了这一张,这张我也是从日本的(文献)图录里边偶然发现的,然后扫描了下来。他这里边写的词语我也是多次的引用,非常有意思。“滴水滴冻,七十七年”基本上遗偈里边都会写清楚他活了多少岁,在弥留之际的时候活了77年。“一机瞥转,火里酌泉”就说水在滴的过程里边它是一滴一滴滴成的,这跟中国的滴水穿石是同样的表达,实际上在表述一种关于时间的一种思路。

一休宗纯墨迹

这实际上跟咱们刚才讲,弘一为什么说法的时候要用缓慢的书写来表述佛法。他们都在关于一个时间的深切探讨,尤其后半部分就完全是一种涂抹了,无法驾驭笔了,只有用最大的气力来打进去了,然后用超然的生命体悟献给世界这样的四言礼物,当咱们今天看到华叟宗昙这几句诗的时候,大家就会感觉到,原来在那个时候,华叟宗昙就已经在思考时间和生命的问题了。而我们在干嘛?我们还在操劳,我们被操劳驱使着生活。下一刻,今天七点干什么?八点干什么?九点干什么?还在无限操劳,而忘记了自己生命的存在,实际上这是禅宗书法给我们最大的思考。也是为什么他们要通过书写,把这个东西要当成礼物送给大家。

华叟宗昙遗偈

我觉得当代的书写,总结一下是一种什么样的状态呢?就是,一,它真的不是原来的书法的状态了,而是超越技术、超越语言层面的内在表达,回归到 “於菟” 身上的圆圈,或者是半坡窑址出土的陶器上的刻画。它是书写最本源的东西。

第二个,我觉得书写已经不可能是一个任务、或者是一个功利的东西了,而是一件礼物,每一件书写就像这些高僧大德的作品,他要把他们关于时间的理念表述留给后人们。让后人们恍惚记得,当年的那个人还对时间和生命有探讨,而我们现在还在操劳,像一个小钟一样时时在耳边响起。我觉得这是当代书写非常重要的基础。

好,谢谢大家!

大家看到的这张照片,是位于中国西北地区,青海省黄南藏族自治州同仁县年都乎村的祭祀活动,这种仪式活动叫“於菟”。

“於菟”仪式现场

它是一种什么样的仪式?所有的村民集结起来,尤其是男性村民,他们在每年冬天天气最寒冷的时候,几乎呈一个半裸的状态,然后在身上画上圆圈,他们装饰的整个行为,非常像他们意念中原始老虎的形象。他们在身体上画这种纹饰的行为,是我们在原始文化里都能够看到的一种对于皮肤(装饰)的表现方式。他们身体上的这些圆圈,应当是最早的一种书写,它与原始陶器上的圆圈以及纹饰有一种内在的关联,这就是我认为的中国最早的书写。基于一种内在神性的经验基础之上,形与灵是内在相通的,所以这种内在神性,它实际上到了当代社会之后,被各种各样信息的交流打碎了,这样的灵知信息离我们越来越远。我们似乎认为书法的书写似乎拿起毛笔必须是王羲之,或者是古代某个士大夫文人的状态来进行书写、来进行创作,实际上不然。

“於菟”仪式现场

实际上,我觉得新一代的书写工作,在某种程度上,应该建立在对原始经验的复苏之上,这是一种类似于人类学家的工作,是基于人的灵知的“复活”的理想来做的。不是说作品是原始感的,而是寻找一种人类共有的东西。这种复活显然已经对类似“於菟”他们身上这种原始的斑痕,这种纹饰是不可能完全达到跟他们相似的状态的。但是我们可以去模仿这种状态,试图用自己的内在的感受力,来捕捉人类共性的一些东西,这个东西我认为是普遍在人类意识里存在的。有个心理学家叫荣格,荣格说,人类有一种共性的东西叫“集体无意识”,所有人似乎都不知道自己有这种意识,但是都会表现出这种共同的感知。比如说他举的例子是《浮士德》。歌德的《浮士德》里边所描写的状态,人人看了都会感动,人人看了都会有很多共同的想法。这是为什么?不是说歌德他自己创造了某种个体化的东西,不是。实际上它是(挖掘)创造了人人都有的意识,但是每个人都说不出来这个东西,这个东西是共在的,人类共存的意识行为。

《浮士德/Faust》德文版封面

所以说我觉得当代的书写,应该是建立在类似于人类“集体无意识”的书写的基础之上,类似于“於菟”的书写。他们在身上画圆圈的时候,他们拿起毛笔的时候,他们在画圆圈的过程里边,他是不会有书法的束缚感的。我们的书法,实际上已经进入了(固定的)汉字思维里边,我们一拿起毛笔要写字,比如说我们要写“白日依山尽”,必须就以“白日依山尽”这几个字的逻辑来组成书写。但是他们在画“於菟”,身体上的圈的时候,实际上是没有顺序的,他们可以从中间画,也可以从四周来逐渐展开,向中间来延伸,他是自由的,完全自然主义的。所以说我觉得这些经验,包括我刚才所讲的这种无意识的东西,完全可以跟现代的书写来进行融合。当然这种对接,不是可以通过学习能够得来的,而是通过我觉得是一种内在的感知力,人性的基础,包括对原始艺术,对中国传统最精深的这一部分的理解,这可能是我认为当代的书写。

“於菟”仪式装扮现场

我们的书法应该是类似于“於菟”的,因为书法史拒绝不了穿着汉服以为是汉人的这种观念,这种状态实际上跟我们所讲的书写是不一样的。书写实际上是扩大了书法,但是实际上它又没有拒绝文人的那些东西,它只是在反思文人的利害关系。我们能否从文人的单线的基础上逃逸出来?我们可能摆脱不了文人,因为我们实际上在“五四”以后已经是全球化的人了,不可能是一个纯“东方”的人,或者是一个纯“西方”的人,而是真的是全球化里边的一个共有的人。所以说在这种基础上做艺术,我觉得尤其在书法状态下来做,我觉得必须更加的深刻和深远。这是我讲的第一个问题就是当下的“书法与书写”。

日常书写的自然观念

第二个我觉得有些东西,尤其是许许多多非专业人士写的书法,往往是我们所讲的书写的最初的东西,比如说涂抹。我们经常讲写书法,拿起毛笔不能写错别字,然后“白日依山尽,黄河入海流”,“入”字写错了涂掉,那这张纸肯定要扔掉。但是我们发现在日常书写的作品里边,比如说赵之谦要给何绍基写一封信,那么他这封信里,比如说他要去写“今日不散”,“散”字可能写错了,写错了之后他就涂掉了,这完全是自然的。历代最伟大的书法作品,在我看来往往是这些日常书写就这些手札笔记组成,然后是一些我给你写的便条。

王羲之的大部分作品,除了《兰亭序》,《兰亭序》我认为是表演的作品,因为他们是在雅集的过程里面,喝醉酒之后,然后好多人围起来,王先生写个字,然后他就这样(写),带有一种表演性。实际上王羲之的包括《姨母帖》、《丧乱贴》,它们都是在探讨一种日常情感,都是在给别人写信的过程里面完成了书写的任务。但是后人就把这个东西就赋予了它的命运--艺术的命运,认为它是真实的艺术的体现,它就成为了艺术品。所以我们在这基础上来理解书法的话,书法实际上并不是简简单单的一个创作,它实际上更多的是一种(被认可的)记录,是一个痕迹。

《姨母帖》

从这个基础上我们再看,我给大家放的这幅作品,这幅作品是日本的高僧叫痴兀大慧。

我这几年一直在研究日本的高僧书法,尤其是高僧书法的遗偈。什么是遗偈?就是高僧在圆寂之前,在弥留状态,他们往往要写一种东西,就是说他这一生的总结,相当于咱们俗世里边讲的遗书。比如说海子在卧轨之前也写了遗书给他的朋友们,交代他为什么要干这件事情,高僧也会干这种事情,只是高僧的境界会不一样。他们在圆寂之前所写的遗偈,(这种文式)往往类似于四言诗歌,或是对人生的理解或是对佛学的深刻的理解。这是痴兀大慧的一件遗偈作品,这里边所显示的整个状态,咱们从视觉上看,它完全是一个迷乱不堪,甚至是已经无法用他的力气来操纵毛笔的状态了,毛笔已经不听话了,不听使唤了,不是他的手带着毛笔去书写,而是毛笔带着他的手在书写。大家可以有这种感觉,有时候特别累了,特别瞌睡的时候,你可以拿一根毛笔试一下,它大概是这种状态。

痴兀大慧遗偈

我把这种状态叫做一种“亵渎的书写”,这种书写实际上跟我们的状态是不一样的,它既有我们刚才所讲的写书信的时候那种状态,我写错了我完全可以涂抹,咱们在这里边也可以看到,尤其在他落款的时候“正和元年”,“元”字下面那一坨,真的是甚至是带有一种涂抹的笔意,当然这个毛笔应该是很小的很小的状态,他就是在涂抹。这种涂抹跟赵之谦给何绍基的信里边,能看到类似于这种状态的涂抹,这就是日常书写里边的精华。

痴兀大慧遗偈局部

这(可能)是日本某个博物馆里边儿的镇馆之宝,但是他们很少拿出来展的作品。就是因为它是一个非常特殊的作品,所以说我们从高僧的作品里边,能够看到它的内在的一种圆融。你看他的整个用笔,你不能说他没有很好的艺术素养,当然这些人是非常高的,他们已经甚至超越了书写。我们在讲书写的时候,画“於菟”的时候,告诉我们最早的书写是一种自然主义。我们把这个圈画得非常到位,画得非常的好,它是需要技术的,不是一般人能画,它是有画师的。所以说他到了弥留状态的时候,当你瞌睡的时候,或者是你快不行的时候,用双手来控制毛笔,毛笔这时已经控制不住的时候,技术这时候似乎已经溢出我们身体了,技术成了一个身外的东西。而这时候你的毛笔跟你的身体已经融为一体了,这就是弥留状态的书写状态,就是遗书的书写。我曾专门写过文章探讨过这个事情。

欲知端的,千圣莫传

一会,我会给大家看到大家比较熟悉的作品。同样是一件遗偈。

这件遗偈很有意思,作者是圆尔辨圆。圆尔辨圆这个人在南宋的时候,在中国的杭州,拜过高僧大德无准师范学佛,学佛之后他回到日本就在日本开创了一个全新的禅宗派别。他在日本是一个书法家,然后我觉得他最好的是这件作品,你从里边能看到他的硬朗的笔触,他跟刚才的圆融的、那种糊涂的、甚至是涂抹式的书写完全不一样,用世俗的对书法理解的说法,刚才的那种书写有点像“糟蹋书写”,“糟粕式”的书写,它这个书写就很硬朗,他保持了自己的尊严。但实际上我们也能够看到在他落款的时候已经控制不住笔了,甚至笔的状态已经完全跟他前面的、非常有尊严的书写完全不一样了。

圆尔辨圆遗偈

这个词写得非常好,我觉得现场如果有学佛的朋友的话,我觉得这个词语应该会给大家好多思考。“利生方便,七十九年,欲知端的,佛祖不传”这是禅宗里边,千古以来一直在讲的一个事情。就是说,比如在《碧岩录》里边有一种说法。问佛是什么?说:佛是“捣屎棍”。佛是什么?似乎什么都可以说是佛,这是禅宗有名的公案。但是他说“佛祖不传”,这与《碧岩录》里边有一句叫做“声前一句,千圣莫传”完全是对应的。他们在思考佛的时候,感觉佛是超越语言的。这时候我们再回过头来理解书写,书写真的是超越技术的,甚至艺术这词无法囊括书写的内在的本质。

圆尔辨圆遗偈局部

大家知道弘一他跟许多僧人不一样,他表法的时候语言非常少,因为他身体特别不好,他一般都是用比如《楞严经》或者其他经句通过书写的方式来表法。我觉得这是非常特殊的佛教里边的关于书写的探讨,这种书写很有意味。祖师们觉得他嘴说出来这些东西,经过了嘴唇加工、脑子加工过的东西,已经丧失了他的原初真实的本意。在我个人来看,弘一的书写实际上是力图追求一种最为真实的表达。所以他的书写非常之慢和缓,我们看到他的许许多多的对联,包括他的抄经和写给刘质平的信札,非常之缓慢,试图将我们所处的时间拉长,拉得非常之缓慢,拉得非常之长。什么意思?这解释就是回到我们刚才所讲的佛法,就说在佛看来每个人面对的时间都是不一样的。

弘一法师遗偈

为什么好多人打坐,比如说一些禅宗大德在打坐一下子能打好多天。但是在他出境的一瞬间,他根本就不知道他打坐打了18天。是吧?虚云和尚在终南山可以打18天,但是他出来的时候,看到已经煮熟的土豆长毛了,长了这么长毛的时候,他才意识到这18天真的只是一瞬间。这时如何用语言来表述,这个时候语言已经不靠谱了,他觉得语言没有办法表述,所以圆尔辨圆在写“佛祖不传”,佛法的东西没有办法传的。这跟中国的书法关系是什么?书法我觉得真的是跟禅宗、跟中国的道都是一脉相承的。但如果再往里边讲的话,恐怕我的语言是不够的,我的能力和修为根本不够,所以我讲到这里。

但是“悲欣交集”这个作品很有意思,落款“见观经”。看“见观经”的时候,有没有发现跟刚才的痴兀大惠那张作品有一种相似性。到了后面真的不是在写了,而是在涂抹,用身体在涂抹,他完全是已经把自己的身体投入到最后的笔触里边去了,完全是身体的迹化。所以我觉得书写跟书法唯一不同是,书写是身体的迹化,甚至是一种身体与心灵共同投入到纸面的一刹那的那种感觉。而书法是拿起笔你要什么字的逻辑,“白日依山尽”,好,开始设计,然后“白”字下来这一笔,怎么转,实际上还是技术层面的东西,就是说它还是语言层面的东西,语言可以表述的状态。但是到了“悲欣交集”的时候,弘一的书写完全超越了他之前的各种书写。所以我认为它已经是一种遗偈的书写,关于时间、空间、生命的探讨。

禅宗书法:给这个世界的礼物

我一直在思考一个问题,就是说这些僧人为什么要在弥留之际写这个东西?他可以不写啊,不是佛教讲生无可恋吗?就是说世间的东西都不可迷恋。他为什么还要把这个东西(写出来)?历史上,似乎每个僧人都要写这个东西,一会还会看到一个僧人的遗偈。为什么要写这个东西?我一直很迷惑。后来我在读很多关于禅宗方面的一些

资料,在研究日本禅宗书法的时候,我就发现他们实际上是要给一个礼物,就是说这个世界是需要这个礼物的。

资料,在研究日本禅宗书法的时候,我就发现他们实际上是要给一个礼物,就是说这个世界是需要这个礼物的。

寂室圆光遗偈

实际上我觉得真正的书写,真的也是一种意识的活动。说到这个时候有人觉得我说的有点太玄了,实际上不是太玄,而是一种关于书写的内在本质。

接下来这件作品非常的特殊,也是我非常喜欢的一件日本禅宗大德的作品。

一休宗纯遗偈

大家小时候都看过动画片,《一休》,“格叽格叽格叽”。一休宗纯是我在日本高僧里非常喜欢的一个高僧。一休宗纯他的一些看似放荡不羁的行为,在很多正统禅宗看来,是一种毁师灭道,是一种不正经。他跟盲女森有爱情上的互动交流,这显然在佛教里边是禁忌。他为什么要用这些看起来的禁忌来诉说关于佛的东西?实际上他受一个人的影响,就是这一位——华叟宗昙,这是他的老师,也是非常器重他的恩师大德。“一休”这个名,就是华叟宗昙给他起的,华叟宗昙这个名字在日本的禅宗史里边也是非常有名的。但是他的笔迹几乎不可见,除了这一张,这张我也是从日本的(文献)图录里边偶然发现的,然后扫描了下来。他这里边写的词语我也是多次的引用,非常有意思。“滴水滴冻,七十七年”基本上遗偈里边都会写清楚他活了多少岁,在弥留之际的时候活了77年。“一机瞥转,火里酌泉”就说水在滴的过程里边它是一滴一滴滴成的,这跟中国的滴水穿石是同样的表达,实际上在表述一种关于时间的一种思路。

一休宗纯墨迹

这实际上跟咱们刚才讲,弘一为什么说法的时候要用缓慢的书写来表述佛法。他们都在关于一个时间的深切探讨,尤其后半部分就完全是一种涂抹了,无法驾驭笔了,只有用最大的气力来打进去了,然后用超然的生命体悟献给世界这样的四言礼物,当咱们今天看到华叟宗昙这几句诗的时候,大家就会感觉到,原来在那个时候,华叟宗昙就已经在思考时间和生命的问题了。而我们在干嘛?我们还在操劳,我们被操劳驱使着生活。下一刻,今天七点干什么?八点干什么?九点干什么?还在无限操劳,而忘记了自己生命的存在,实际上这是禅宗书法给我们最大的思考。也是为什么他们要通过书写,把这个东西要当成礼物送给大家。

华叟宗昙遗偈

我觉得当代的书写,总结一下是一种什么样的状态呢?就是,一,它真的不是原来的书法的状态了,而是超越技术、超越语言层面的内在表达,回归到 “於菟” 身上的圆圈,或者是半坡窑址出土的陶器上的刻画。它是书写最本源的东西。

第二个,我觉得书写已经不可能是一个任务、或者是一个功利的东西了,而是一件礼物,每一件书写就像这些高僧大德的作品,他要把他们关于时间的理念表述留给后人们。让后人们恍惚记得,当年的那个人还对时间和生命有探讨,而我们现在还在操劳,像一个小钟一样时时在耳边响起。我觉得这是当代书写非常重要的基础。

好,谢谢大家!