石开答问|清代以来的碑学

© 摄影_陆正旭

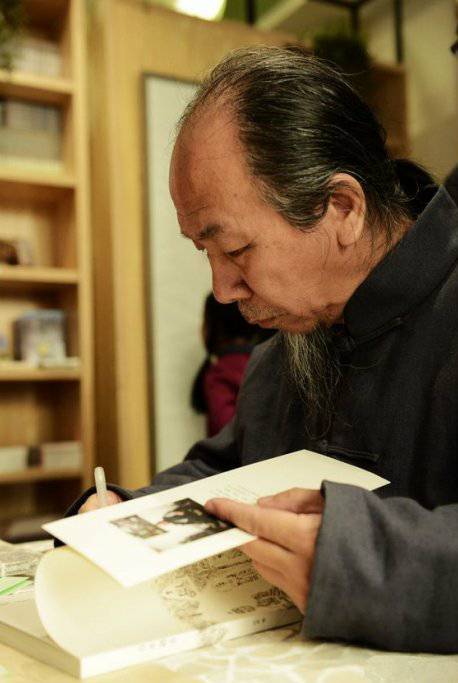

石开答问

石开

1、我们的访谈内容是清代以来的碑学,想先请您谈谈对清代书法的整体看法。有人认为,清代书法,除了晚期的何绍基、赵之谦、康有为等数人,再没有什么杰出的人物,足以追配前人。您认为,清代有哪些大家?清代书法整体上有哪些独到的成就?

清是出现杰出书法家最多的朝代,清初有王铎、傅山、八大山人,中期有金农、刘墉、伊秉绶、邓石如,晚期有何绍基、赵之谦、蒲华。而吴昌硕、康有为介于清与民国之间,严格说这两位的灿烂成就在民国。应该是民国书家。清代的书家个个都有强烈的与他人绝不混同的个人风格面目。因此从风格和人数来说,都是书法史上辉煌的时期之一,完全没有因时代较近而菲薄的理由。

什么是大家?贡献给艺术史的形象要有创造的力度和审美的厚度。至于影响力因时而异,不是定成就的主要因素。但我们往往以之藏否人物,是很有偏颇的。举个例子,王献之,人们以耳相传,奉为亚圣,而他的作品流传少得可怜,《鸭头丸帖》几与其父无异。今天还尊奉他,就很滑稽了。再一个赵孟頫,个人风格不够独特,品质甜熟,虽然精到有度,但毕竟是影响力超过了创造力。人们常说时间对人物的淘洗很公正,其实,时间对未造成影响的人物很苛刻,对已成影响的人物多半就比较宽容了。

清代书法大家被公认的不少。而我个人比较喜欢有以下几位。王铎、傅山不用说,八大山人向以画得名。他的书作被广泛认可几乎是当代的事情,八大书法的字形和线形都有极高的辨识度,其蕴含的审美也超凡脱俗。字形和线形有高的辨识度是衡量创造性的标杆。因此,像金农、邓石如、伊秉绶、刘墉、何绍基、赵之谦和蒲华这样的书家都是达到大家水准的。其中多已被公众认可但也有未被重视的,如蒲华,他活的时候潦倒不受人眼,至今也归属另类。但他的艺术造诣摆着,而落拓不羁带着玩世和邋遢的韵调在审美领域的确是够味的。

总之,清代的书法以风格面目突出,个性独特的创造力著称。其小字逊于二王经典,但大字能力显著。其总体审美趋奇猎怪与晋唐之大气度比较确有不堪,但求变的探索之心可喜。

2、自宋代以来,金石学就是专门的学问,而清人用力特著。在清代的“学者社会”,学问在某种程度上代替了诗,成为了与书法发生最密切关系的事物,这是否有损清代书学的性灵与创造力?

清初,因为几起文字狱的影响,造成文人惧诗而趋向做学问。考据学和文字学因而兴盛。至于书法因之受损还是获益这谁能说的清楚?

3、碑学,从媒介与表现的角度看,是要将金石刻(鋳)痕转化为纸上的毛笔书写效果,这种转换,与临摹刻帖并无本质区别。您认为,决定碑学书风与帖学书风产生重大区别的原因是什么?

帖学向来讲究传承,将笔法有意无意地神秘化,帖学的优势是精致,学习者将功夫全用于点画摹仿上。碑学讲究字构,优势是字形富有变化,而点画的线形有自主的空间。此外碑宜于写大字,帖宜于写小字。而决定碑与帖产生重大区别的原因是学书者的人才素质起作用的。怎么说?一般写帖的书者多属守成型,写碑的多属开拓型,换句话说,帖学书风更能招引守成型的人才,而碑学书风则为开拓型人才所喜欢。这与高中生选择理科和文科的现象相似。在人生面临选择的时候,一般都以理智来决定,当理智未明确的时候,人们则相信感觉。作为帖的一方,所有的条件都指向缜密,而碑的一方则充满着想象的空间,因此人才会依着自己的感觉进行选择。当许多杰出的人才选边站之后,更促使两大书风加大了区别度,这应该是事实。

4、您评书时曾说过:“好拙恶巧”,以古代书法为例,“拙”的观念有一个怎样的脉络,在经典作品中有哪些体现?

好拙好巧,纯是个人喜好,不存在对错。事实上所有拙的形态都有巧的协调,拙与巧是相互相生的,只是比例的问题。我所恶的是“小巧”,小巧的形态有雕饰、纤巧、巧做,摆弄等。但具体到形态,你以为摆弄的,我觉得是灵动,用语言很难说得准确。

清代书家曾熙说得很明白“拙由天性,巧从机发。六朝人不及两汉之拙,故其巧亦不及。从拙处得巧,毋从巧用巧也。”用明白的话说,拙是厚实的代称,巧是灵动的代称。碑字以拙为主调,巧为辅助。帖字以灵动为主调,拙为辅助。具体到法帖,我以为王羲之手札巧多于拙,《兰亭序》则对半开。颜真卿拙多于巧,而苏、黄、米应是对半开的。可以说凡经典法书都是拙巧平衡型的,这也体现着中庸的哲理。如果是压倒性的偏颇,九巧一拙的则不能看,九拙一巧的如徐生翁,就不免被人诟病了。

5、以何绍基为例,由颜真卿入的书家很多,何氏能开辟奇而拙的境界,您认为他的成功得力于哪些方面?

首先一个问题,为什么清代学颜成风?除了颜的宽博大气之外,更主要的是颜书可以写大字,清代流行大字,故从颜或从碑者成为风气。

何绍基的确早年学颜,但他四十岁前后已基本脱去颜的样子,形成一套完全个人的风格面目了。何的风格建构目的性极明确,他从字形和线形这两个要素下功夫,双管齐下。相传何氏执笔法很特殊,仅从这一点已足揭示他的创造性意识有多强了。

一个书法家要建立自己的风格面目,除了先要有很强的追求意识外,还要靠百炼不折的用功,要见多识广的审时度势,更要适时捕捉创作灵感和冲动。我想古今书法家的成功与此三者概不例外。

6、似乎自何绍基开始,对线条的苍茫感、金属浇注感的追求就成了一种普遍的追求,这种形式追求背后的,有一种什么样的审美意识?

我对何绍基的审美感觉可能与大家还不一样,我觉得他是创造意识在先,也就是说,先使尽全力让字形和线形尽早定型,哪怕矫揉造作也无所谓,定型后通过反复不懈地用功书写,使之从做作转化成自然,他的执笔法也证实这一点。因此,若用拙巧论来阐述,他应该巧多于拙,他的线形不仅巧,而且有小巧的痕迹,我不大喜欢他的大字。他的小字拙巧平衡,真率而精到,特别是稿书与颜鲁公祭侄稿比肩可也。

7、像康有为这样的书家,似乎有一种开阔雄迈的气度,这在清代书法中难得一见,请您谈谈康有为书法的特质。

康有为因在清朝动了奶酪,一般人都把他定格在清。其实康的书法造诣是在1914年回上海定居后才开始积淀的,所以他应该是名正言顺的民国书家。

康书有一股不驯的野气,和漫不经心的意趣,而这两项表现都是以破坏既有技法为代价的。所以康书会给人一种不够专业的感觉,甚至造成败笔满纸,一塌糊涂的印象。也许这正是康氏欲表达的书意。他一生倔强执着,不欲人解却自作主张,掺和着世界的阅历,加配观天象窥造化的遐想,使这混搭的气度倾注于书意,试图表达着吞吐大荒,旷古莫名的感觉。如果诸君无法触及并理解人类精英这种独特的感受,那就与康书无缘了。反过来,如果诸君多少触摸到这种感受,那么相比之下,你又会发现原来许多书家一生都在作着小儿过家家式的表演,根本未达到形而上的层次。

8、自清代金石学的兴起以来,钟鼎彝器、简牍帛书等陆续成为人们的取法对象,加上帖学资源,我们面对的书法材料是一个巨大的体量,您曾有“早立风格”之说,这其中有什么样的传统经验?我们该如何处理个人书写与传统这个巨人之间的关系?

凡做事情,都有时间表。艺术也一样,不该因为它要长期学习而淡忘了自建的需要。人生学无止境,而“创业”也要适时进行。我这里虽没有数据,但我们发现几乎所有的大书家都在中年阶段成就了个人风格面目,或个人面目的雏型。“早立风格”也许傲慢了一些庸碌无为的前辈,动摇了老成持重的思维方式。当然“早立风格”还要加上“不断学习”。否则一味地早立,那离江湖或也不远了。

书法传统是个巨人,但这个抽象的巨人是由无数个人经过时间的筛选或有联系或没有联系组织在一起的。我们无力也没有必要吞下整个巨人,我们可以选择自己的喜好与之分子亲近。如果我们也有心想成为这个巨人的一分子,那么与之亲近的同时,有必要去尽量了解时间筛选的法则与规律,并按着时间筛选的法则去做事。

9、丑、拙、怪、真率等等,都自有其审美意义,您认为这与书法自古以来“雅”的强大传统是否有冲突?“民间书法”是否存在一个需要“雅化”的问题?

纵观世界美术史和中国画史,它们的时间进展截图都是从平和进而激烈的,从顺眼进而刺激的。书法史也有这个倾向,但没有画史那么明显,因为我们在唐朝出现了怀素、明朝出现了徐渭。我在想,离经叛道如徐某人既然见容于历史,那我们的历史老人有多么宽容啊!但这老人有时又极严苛,不是你胡闹就给糖吃的。历史老人要的是“独特”,我们奉献的要“深刻”。

“雅”是一套评审规则,它评了过去,也评着现在,是否会评着未来,虽不敢说,但从一些迹象看,是还要评下去的,至少在新规则出炉前它有存在的价值。

丑、拙、怪等等的弱处在偏执肤浅,如果能做到深刻,我想会被“雅”关注的,也会相容的。这是个能量的认同问题,关键在能量的自身。

民间书法自有其存在的空间,如果它想变身为雅书法,那自然需要雅化。而古代的民间书法,会被有选择的认同,这大概没有大的问题。

10、请您谈谈徐生翁。现在,关于徐生翁的出版物已经有不少了,徐生翁书法已经经典化了,一些年轻人已经以徐生翁书法为法书。仅仅是把徐生翁当经典来临写,与发现、理解徐生翁之间,存在什么样的差别或距离?

徐生翁被认可,几乎是一段传奇。这老者够执着,也够自信。他的学生也够肝胆,但这些都不是主要的。主要的是他的作品够独特又够深刻。与其稍后,西北有一位名石鲁的,他的书法作品也够独特,而且石鲁有金主在支持,一副对联拍卖百多万是常事。然而至今尚不被书法主流认可,为何?如果说石鲁作品不深刻,似乎也不尽然。看来问题出在作者作书的态度,他颠狂不能自已,若一味玩世不恭也罢,尚藐视书法所有法则于不顾,自己是痛快了,但人家不与你玩了。一个人凭一己之力想颠覆流传有序的千年游戏规则,也许这就是妄想的深刻吧!

徐生翁是摆正了自己的位置而发飙的,他不怠慢,只是诉说,他不颠覆,只是摆弄。徐公的深刻在于字形与线形的极端自成形态,可以无视传统,但没有忘乎所以。

像徐生翁这样自成形态的书家,是既可学又不可学的,可学的是其思路,不可学的是其形态。金农、何绍基、伊秉绶也都是这样可学而不可摹仿的先贤。

当然,如果有能力写像他们的字形,又能在自建的道路上去掉他们的字形,有这种把握,那试一试又何妨?