金农“漆书”,扬州八怪之首的绝世书体!

康乾时代的中国书坛,

由于皇帝的偏好和推崇,

加之所谓文人墨客的迎合,

使帖学的柔靡之风充斥书坛。

然而,一位叫金农的书法家,

以他独创的“漆书”吹响了

向传统帖学冲击的号角,

对当世及后世产生了极大影响。

金农(1687—1763)清代书画家,扬州八怪之首。从流传下来的画像中可知,金农给人印象中是有着一把浓密的大胡子,可偏偏就是这个“大胡子”,嗜奇好学,创下了“前无古人,后无来者”的扁笔书体,兼有楷、隶体势,时称“漆书”。

清罗聘绘金农像

说起“漆书”的出世,不得不谈到自称“三朝老民”的金农所处的“康雍乾”三朝。那时,正值“贴学”盛行之期,由于康乾二帝偏好和推崇董其昌和赵孟頫,加之文人墨客的推波助澜,致使学董、赵二体者甚多。加之当时“馆阁体”独霸书坛,科考殿试大有无欧不点元之势。

面对当时“馆阁体”书风的笼罩,“扬州八怪”之首金农不随人后,卓然挺立,在书学道路上另辟蹊径。他直接将矛头指向“贴学”始祖王羲之,作诗曰:

会稽内史负俗姿,

字学荒疏笑骋驰,

耻向书家作奴婢,

华山片石是我师。

其冲天豪气可见一斑。

金农所创的“漆书”犹如惊天霹雳,惊世骇俗,彻底突破了中国书法的传统法度,在用笔用墨技法上达到了一种大自在、随心所欲的创作境地,表现出对“柔靡之风”的强大冲击,在当时书坛上产生了很大的震动和影响。

即使从古一直延续到现今,在中国书坛,也可算得上是一枝独秀,生面别开。

据金农自己说,其“漆书”是得力于《禅国山碑》及《天发神谶碑》二碑。一反“中锋”古训,以笔为刀,纯以侧峰而行,切削蚕头雁尾,使笔画两端齐整,横粗竖细,拙中藏巧,开拓出全新的艺术境界。

虽然金农书法最为人称道的是“漆书”,但考察金农一生的言论,并未有“漆书”一说,即连他得朋友、弟子也未言及。

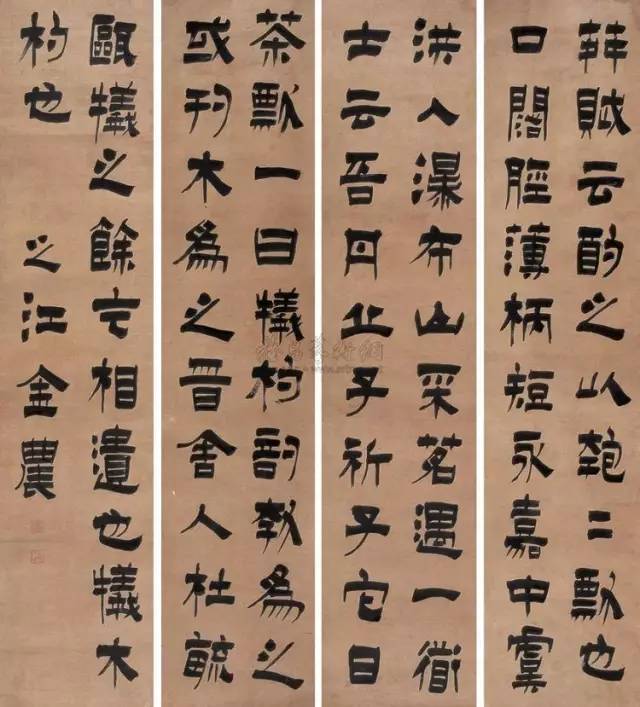

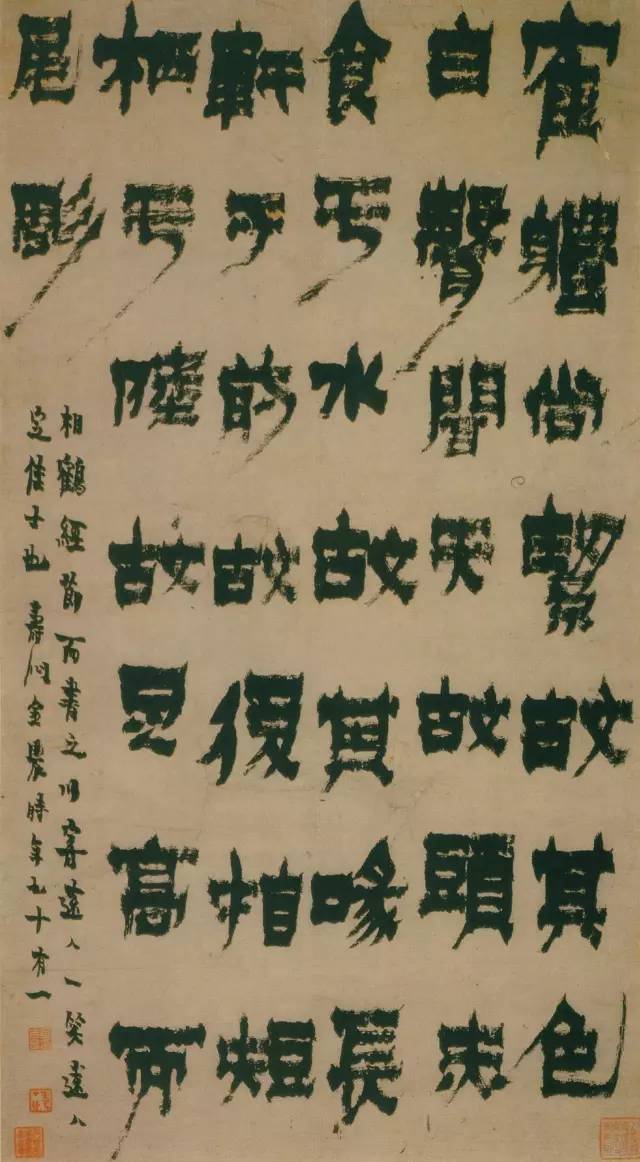

关于这点疑问,可在金农难得一见的书法巨制漆书——《鹤赋》中进行考证。在作品的最后,金农郑重其事的写道:“余年七十始作渴笔八分,汉魏人无此法也。康熙间金陵郑簠虽擅斯体,不可谓之渴笔八分,一时学郑簠者,更不可谓之渴笔八分也。乾隆戊寅六月三日,七十二翁杭郡金农记”。

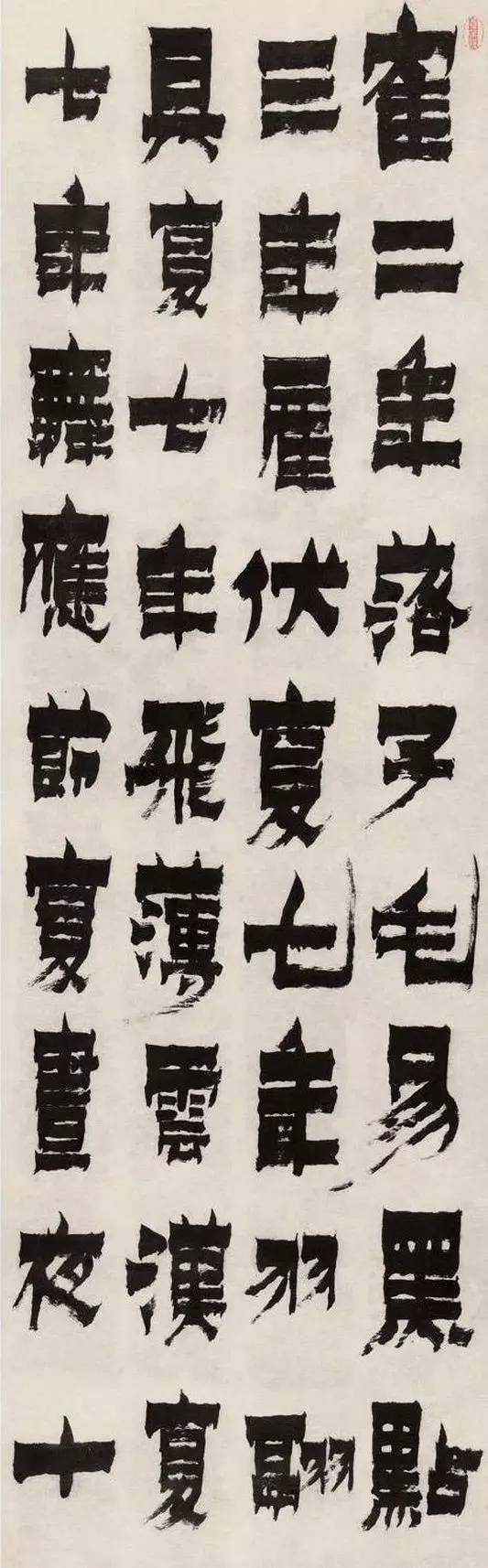

清 金农 漆书《鹤赋》四屏

这里的“渴笔八分”即为“漆书”。看来,金农对于自己这种极富个性的新书体也是极为自负的,“渴笔八分”正是他为这一新书体的定名。

《鹤赋》局部1

金农去世的若干年后,杨岘、徐康等在他们的著作中称金农工“漆书”。又由于“漆书”实际上是隶书中兼有楷书的体势,用笔方扁,墨浓似漆,固有此谓。

《鹤赋》局部2

“漆书”既指它用笔讲究、墨浓似漆,更指它用笔方扁如刷。只“折”不“转”,形同漆匠以漆帚刷字。其实,这种有意识的笨拙和拘谨,是以雅拙之趣和金石气为其内涵的。

《鹤赋》局部3

金农以“漆书”法创作了大量的隶书与楷书,笔力雄健,笔法丰富,熔楷、隶、行笔法与一炉,综合运用折峰、搭峰、断笔、波磔等,写得墨沉笔实,浑朴逸宕,于奇崛中流露出憨直的个性。

《鹤赋》局部4

关于金农的“漆书”,业内人士又是如何评价的呢?

郑板桥尝有称赞金农:“乱发团成字,深山凿成诗,不须论骨髓,谁能学其皮。”是对金农漆书艺术最高最恰当的评价。

金农自画像 故宫博物院藏

吴昌硕曾谓金农书:“禅语灯前粥饭,天游笔底龙蛇。香色最宜供佛,凭渠浩劫虫沙。下笔一尘不染,吟诗半偈能持。”

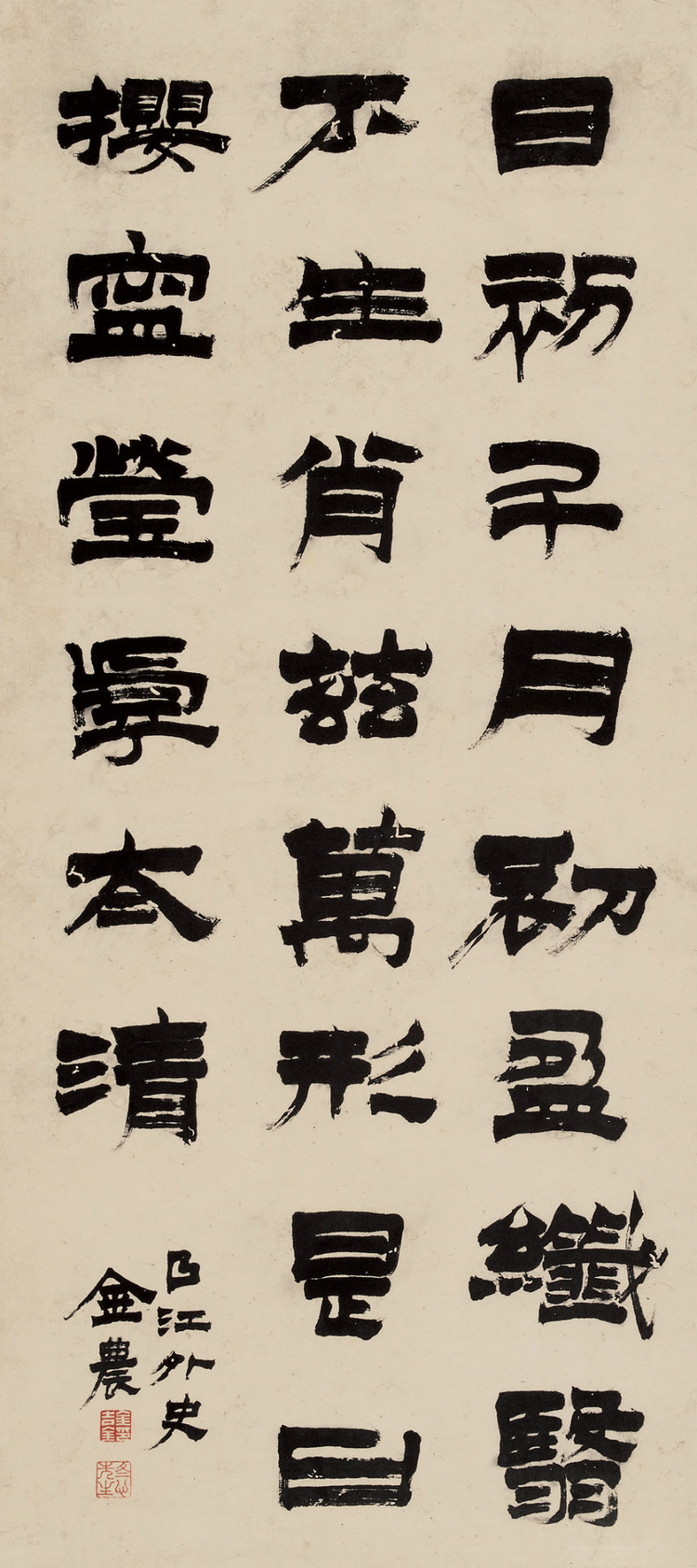

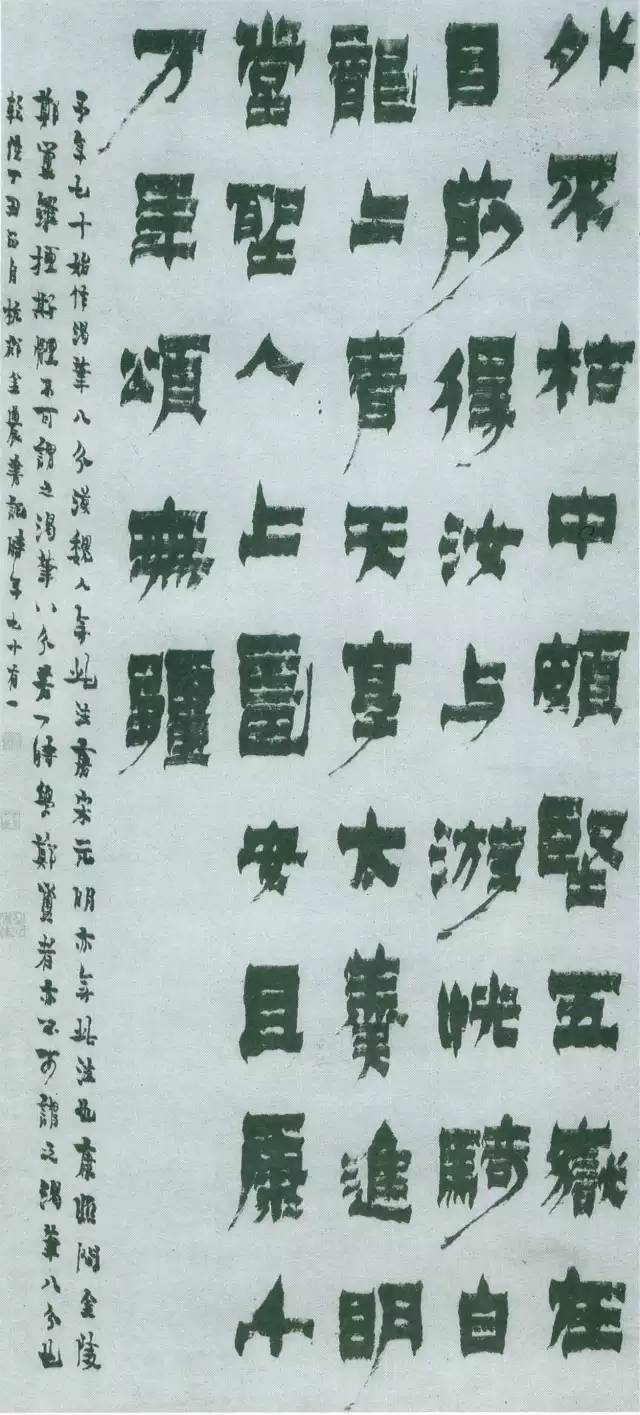

金农《外不枯轴》故宫博物院藏

齐白石谓金农书曰:“想见毫端风露,拈来微笑迟迟。读书然后方知画,却比专家迥不同。删尽一时流俗气,不能能事是金农。”

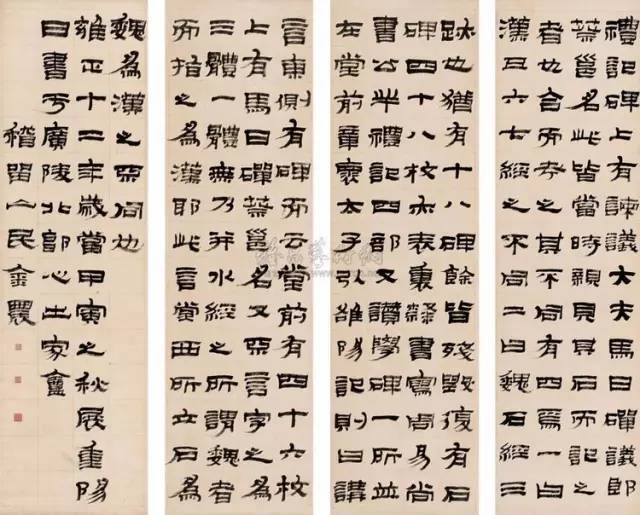

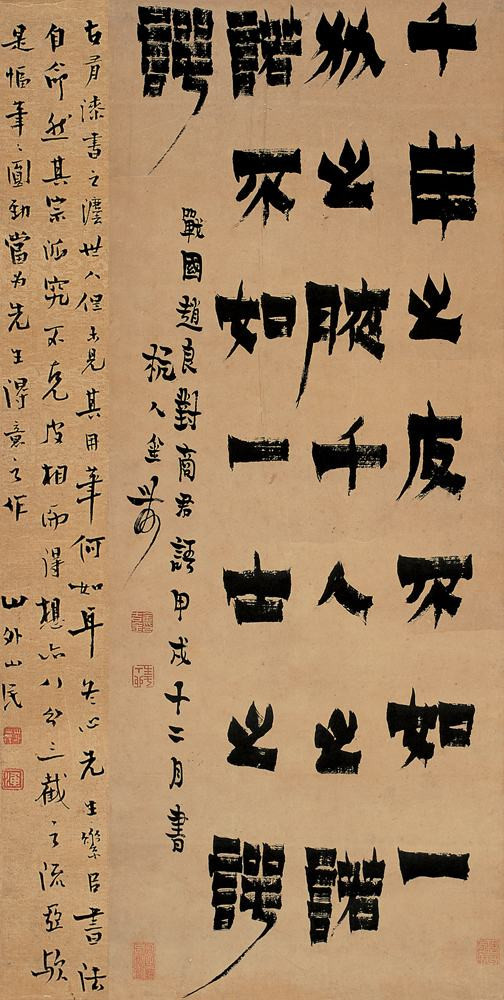

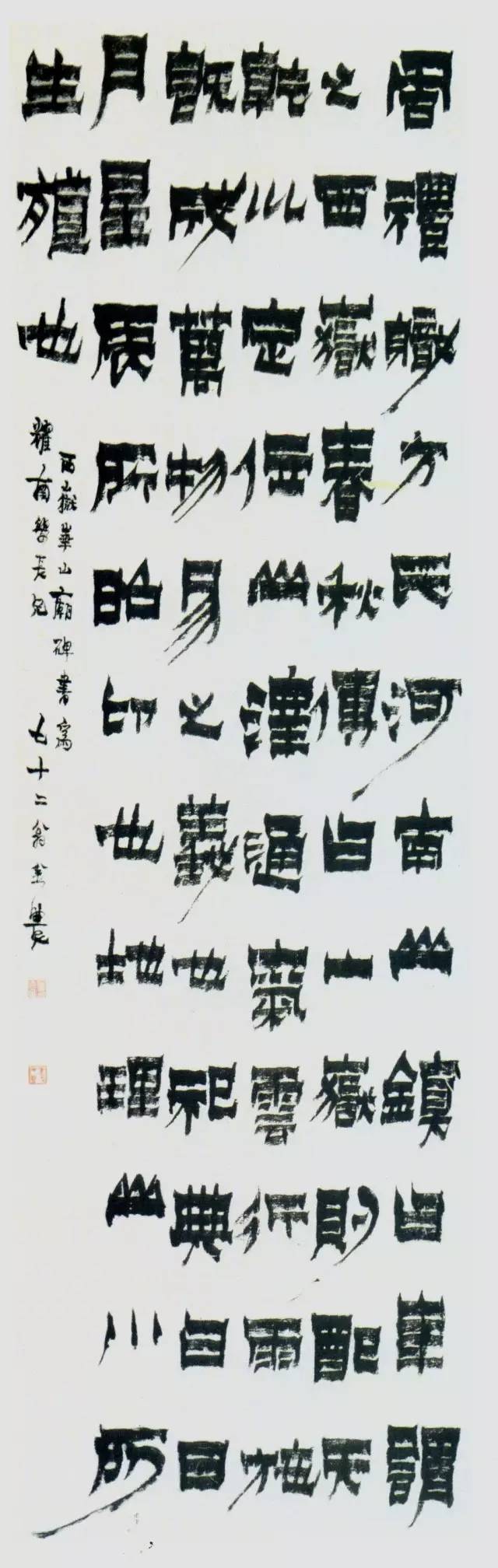

金农《临华山碑》 上海博物馆藏

书法能令这几位大师都心折,金农的功力可见一斑,自然更值得我们珍视,学习。

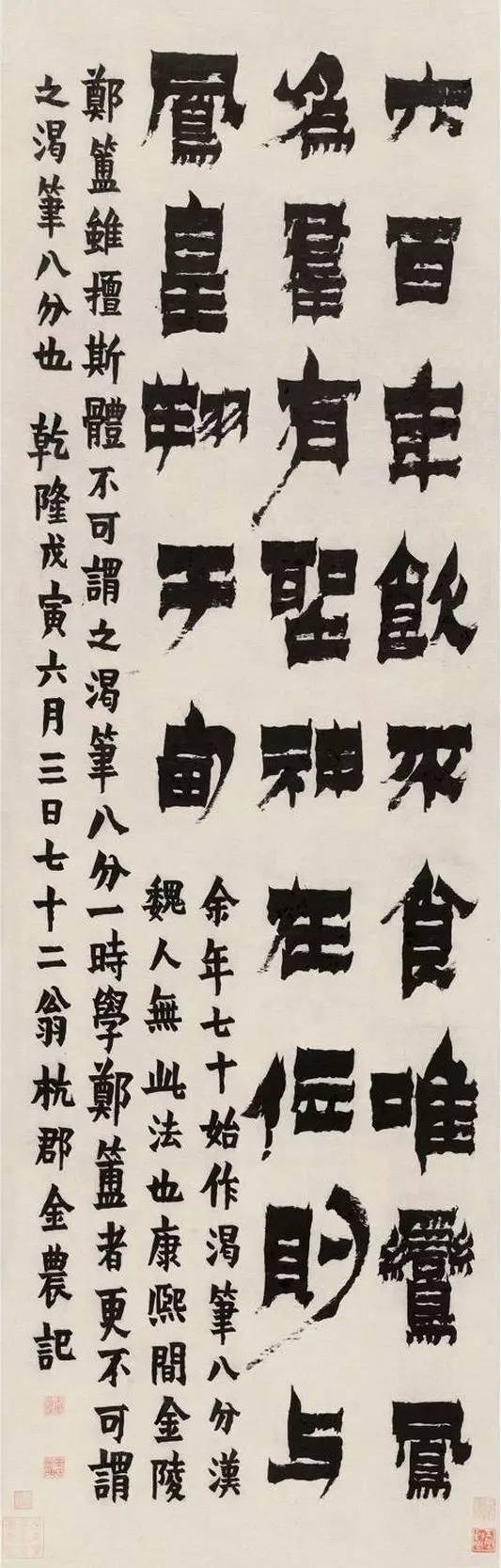

金农《相鹤经轴》小莽苍苍斋藏

但为什么金农的书法艺术瑰宝,传承者却鲜有其人呢?

其一,力弱者不能学。在书法艺术道路上没有一二十年的功夫学不了,尤其是没有在隶书上下过功夫的学不了。看一看金农的学书轨迹就知道,他在年轻时二十几岁时被称为“堂堂小颜公”,写一手好颜体,中年时写多种汉碑,只是到了晚年结合《天发神谶》等多种碑帖,才创就了漆书。要想写好漆书,应具备书法功底,尤其在隶书上应有相当的基础,否则将事倍功半。

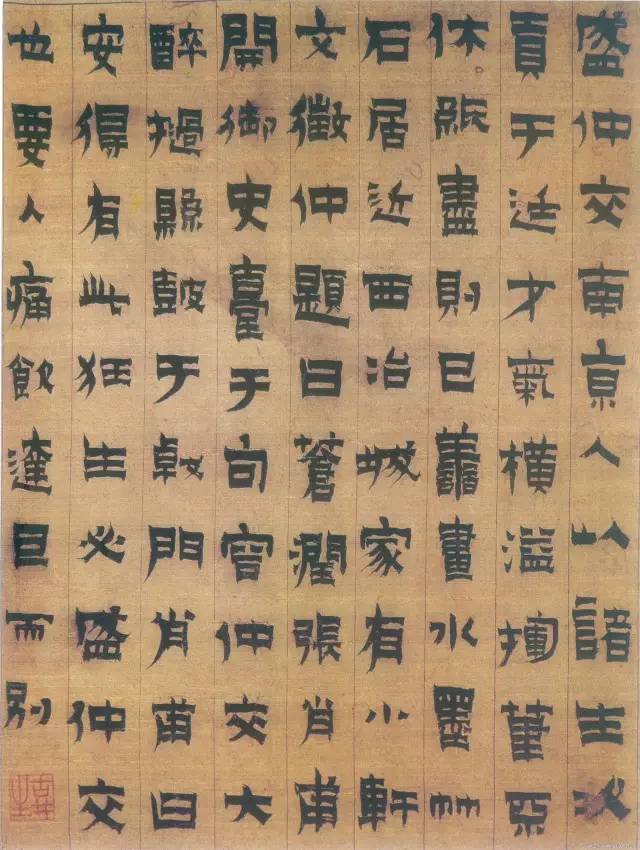

金农《盛仲交事迹》 南京博物院藏

其二,不得法者不能学。即使有一点书法基础,按照正常的写楷、写隶的用笔仍写不了漆书。有些书法专业刊物上说,金农在写漆书时是把毛笔剪齐之后才写的。这一说法真是误人子弟,其实漆书是用正常的羊毫笔写成的,关键要学会起锋、收锋,用毛笔的尖、齐、圆、健中的“齐”,才能写出齐如刀削、笔画中带有飞白的漆书来。

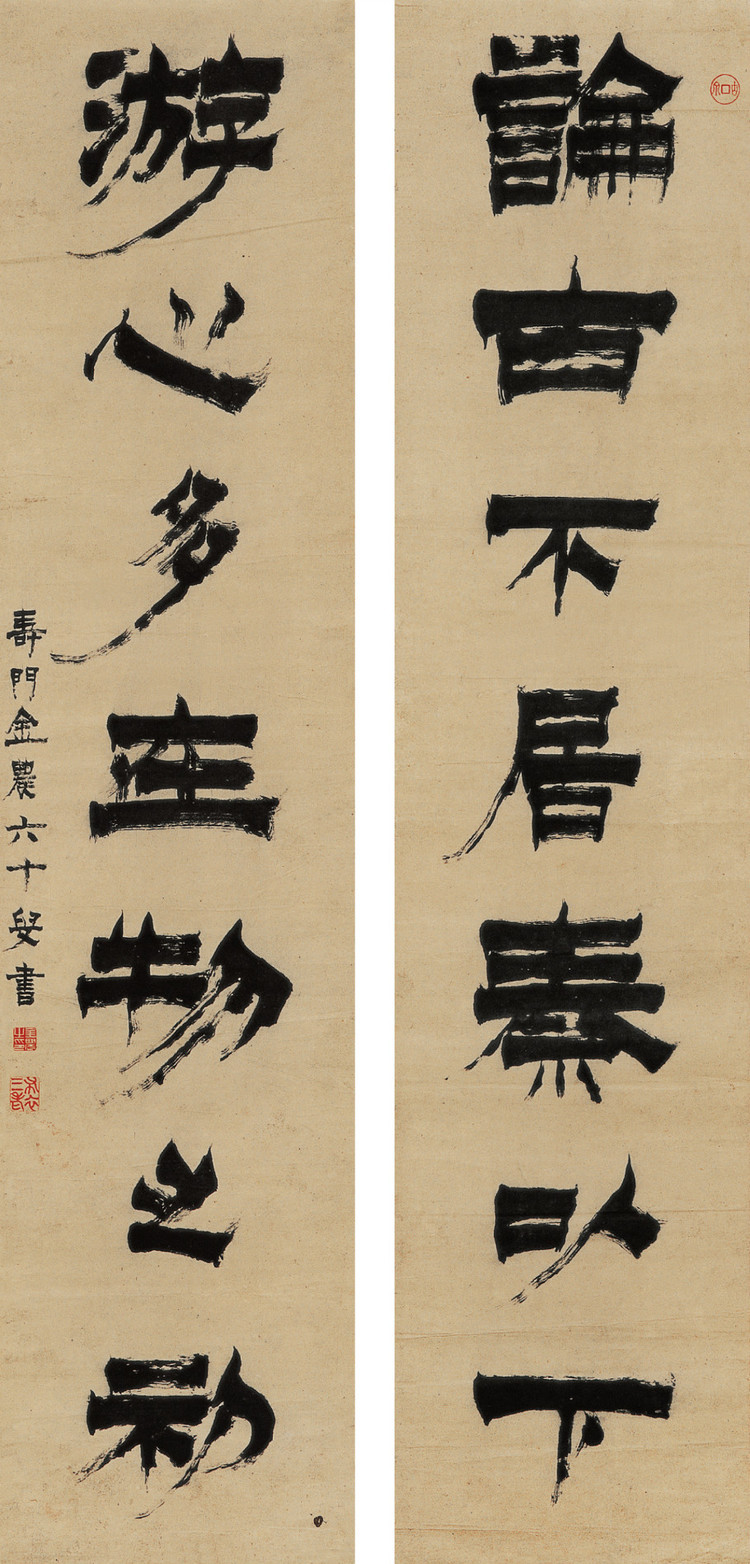

金农《漆书轴》 首都博物馆藏

其三,傅山有著名的“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”之说,还云“作字先作人,人奇字自古”。他的这一论述,把书法艺术推到了一个更高的境界,虽说“四宁四毋”稍有矫枉过正之嫌,但纵观金农的漆书,绝无巧、媚、轻滑、安排,完全是率真、拙、辣、生、冷、自然挥洒之笔。“作字先作人,人奇字自古”之说,则是对书家提出了一个更高的要求,这一要求应是每个书家毕生追求的目标。说到“作人”,每个书家应有高尚的道德情操,有修养,有学识,而“人奇”则非一般人能做到,比如金农、郑板桥、于右任、弘一等,这些旷世奇才,可能得几十年、几百年才能出来一两个。

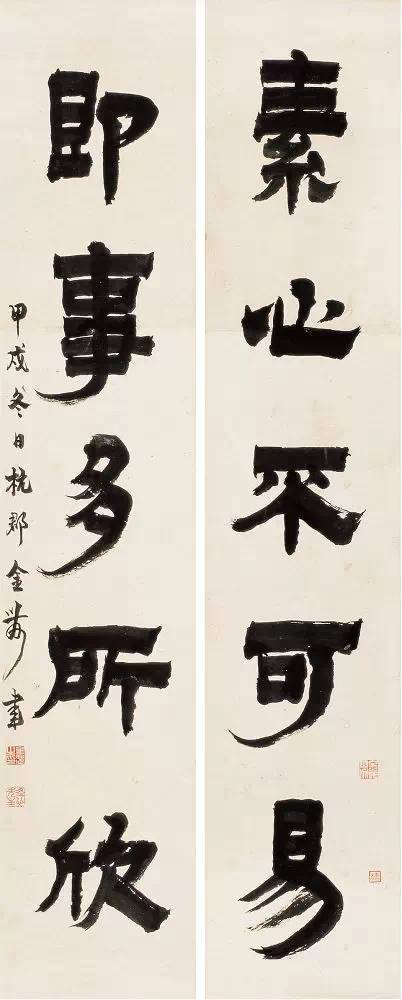

金农《汲古处和联》 广东省博物馆藏