“扬州八怪”与袁枚背后的卢见曾:盛世谁堪话苍凉

2020-05-09 11:04:31 来源:澎湃新闻 点击:

乾隆时期,担任两淮盐运使多年的名臣卢见曾(1690—1768,号雅雨)晚年却因一件本可大事化小、小事化无的案子孤独寥落地死在了繁华扬州的狱中。而观卢见曾一生,虽是当时重臣,却一直以文坛盟主自居,结交天下名士诗文唱酬,与盐商推杯置盏。“扬州八怪”中的金农、郑板桥等及当时的文士袁枚与其交往颇多,也受其支持颇多。

本文以活泛之笔再现了“名臣之死”、“亦商亦儒”、“托名风雅”、“子才很生气”,“春风十里,烟花三月,漫步扬州,可见的一切的一切只不过是那个金玉其外败絮其中的康乾盛世里,一个并不起眼的浮华注脚。”

名臣之死

卢见曾望着牢门欲哭无泪。

年近八十的他怎么也想不到,三年前那个四下江南公费旅游的乾隆帝,路过其家乡德州,还特意恩赐予他“德水耆英”四字以示皇恩浩荡,现如今会龙颜震怒到拿早已退休的他开刀—甚至不顾其年老体衰,将“德水耆英”千里迢迢从德州押解回了扬州审讯。

其实是一件本可大事化小、小事化无的案子,却被亲家纪晓岚好心坑到死。乾隆三十三年(公元1768年),朝廷查办两淮盐引案。清代盐业官督商办,所谓“盐引”,类似盐务衙门颁发给盐商的运营执照,而商人从政府购买了“盐引”后既可经营也可转租。每年政府颁发的“盐引”数量变化很大,每份“盐引”的价格也颇有波动,具体到每份“盐引”所允许经营的盐的重量实际也有浮动,这种定量上的游离不定,就为官商之间提供了极大的权力寻租与利益勾兑的空间。朝廷想要盐税收入最大化,盐商想要利润最大化,两淮盐运使这个位子看似威风凛凛,实则夹在官商之间,不仅需要智商情商财商在线,更需要的是强大的平衡技巧。“白玉为堂金作马”的曹寅曹家,显赫一时,到头来还是栽在了盐务亏空案子上而致家破人亡。不过一粒盐能引发《红楼梦》的诞生,也算曹雪芹爷爷没有白受冤屈。

(清) 金农 人物山水图·第十开·荷花开了 (局部) 纸本设色 纵24.3厘米 横31.2厘米 故宫博物院藏

担任两淮盐运使多年的卢见曾,因后任者面对盐务亏空而被上书参劾下狱,虽然此刻他已致仕五年,正在家乡含饴弄孙颐养天年。纪晓岚此时正于内廷供奉,得知消息后有意无意间告知其婿卢荫文,卢荫文为卢见曾长孙。卢见曾知晓后急忙转移家产加以应对。乾隆知晓实情后龙颜大怒,他怒的不是一介地方大员盐务亏空渎职受贿,而是内廷大臣与地方大员沆瀣一气互通有无,而且,还是两个汉族大臣!这可是清帝王驭术的大忌,尤其对于乾隆这样精明强干的皇帝,更是绝对不能容忍的。于是历来颇受宠幸的纪晓岚,即刻被发配到遥远的乌鲁木齐,乾隆希望大西北的阵阵凉风,能够让他冷静下来。而卢见曾及其子嗣被逮捕下狱,家产抄没,判斩监候。

这点儿小聪明,实在不值当。按理说卢见曾也好,纪晓岚也罢,多多少少都应该听闻乾隆当初是怎么修理三朝老臣张廷玉的。他们可能也不知道,乾隆,可是个天蝎座!

当年两淮盐运使离任之时,卢见曾作《留别诗》依依不舍道“为报先畴墓田在,人生未合死扬州”,还为此身不能终老扬州而颇表遗憾。造化弄人,乾隆三十三年(公元1768年)九月二十八日,“极一时文酒之盛”的江南文艺论坛盟主卢雅雨,在他亲手缔造了繁华的扬州的狱中,孤独寥落地死去了。

不知九泉之下,他是遗憾,还是欣慰。

(清) 罗聘 袁枚像 纸本设色 纵158.5厘米 横66.7厘米 〔日〕京都国立博物馆藏

亦商亦儒

镀金的康乾盛世是假,但是盐商在康乾盛世过得很舒服是真。连那吃苦搬砖朝九晚五勤政到死的话痨皇帝雍正,也有所耳闻:

朕闻各省盐商,内实空虚而外事奢侈。衣物屋宇,穷极华靡;饮食器具,备求工巧;俳优伎乐,恒舞酣歌;宴会嬉游,殆无虚日;金银珠贝,视为泥沙。甚至悍仆豪奴,服食起居,同于仕宦。越礼犯分,罔知自检;骄奢淫逸,相习成风。各处盐商皆然,而淮扬为尤甚。

扬州盐商在清中叶所谓富可敌国绝非虚词。乾嘉间扬州盐商豪侈甲天下,家中有百万以下资产的还只能被称为小商而已。雍正尚俭,眼中看到的只是盐商逐豪求奢的一面,其实他们还有另一面,却是雍正未必关心的:“淮南盐商,既穷极奢欲,亦趋时尚,思自附于风雅,竞蓄书画图器,邀名士鉴定,洁亭舍、丰馆谷以待。”

中国自古民分四类—士、农、工、商。士是上等人,农次之,工为更低等的阶层,“天下讳言贾”,商人自古在四民之中身份最为低贱。此种传统直到明代才渐生异化,“士而成功也十之一,贾而成功也十之九”,“高考”名额毕竟有限,弃儒就贾成为一股社会潜流。在中国传统社会的观念之中,商不如士的关键在于商不能获得社会的承认与政府的表扬。于是自明代开始,商人积极热心公共事业,如捐金助军、救济平民、赈灾义演等,延至扬州盐商,风气更盛。乾隆数次下江南过扬州所居,均为盐商重金捐资修建。虚荣心得到极大满足的乾隆皇帝,也多次褒奖扬州盐商。获得政府表扬其实简单,留下“买路钱”。但是想要获得社会认可,或者更确切地说,想要被浸淫历史传统中所谓“君子喻于义,小人喻于利”的儒家文化所接纳,获得身份上的确认感,实际的操作过程则更为复杂。

首先还是要趋身士层考功名,名分什么时候都重要。自明代起,盐商就非常重视安排自己的子弟读书业儒考取功名,清代扬州盐商此风更炽。其次是附庸风雅造书院。雍正年间,扬州盐商出资七千四百两重建安定书院,大盐商马曰琯独资重建明代的甘泉书院,更名为梅花书院。康熙二十二年(公元1683年),扬州盐商出资创建净亭书院。依托书院珍藏典籍,并由此引起士林重视趋之若鹜,盐商为了名分可谓用心良苦。乾隆帝热衷下江南,于是盐商造园也是风尚,因为这都会成为乾隆游玩观赏歇息的潜在景点,据乾隆南巡时进扬州的路线图,大体是“自崇家湾一站至香阜寺,由香阜寺一站至塔湾,其蜀冈三峰及黄、江、程、张、汪、周、王、闵、吴、徐、鲍、田、郑、巴、余、罗、尉诸园亭,或便道,或于塔湾纡道临幸,此圣祖南巡例也”。这些有名有姓的园林,即是扬州盐商为迎接圣驾所营造,圣上如果待得开心再御赐一个园林名字,那更是光宗耀祖加“丹书铁券”—这种政治投资必然回报无穷。风气使然,扬州出现了一大批搞土木工程的高手,其中有一位极擅为盐商园林垒石头的和尚工程师,据说能将湖石堆砌出“一峰突起,连冈断堑,变换顷刻,似续不续”的精妙效果,与所谓其他高手,诸如“西山王天於、张国泰诸人”相比,已经有“石头装置艺术家”和“直是石工”的云泥之判。余氏万石园、片石山房均有他的手下杰作。此人江湖名号原济,又名石涛!

当然,个人修养也得持续加强—洗去铜臭味,营造儒雅气,此中翘楚当为“扬州二马”。“马主政曰琯,字秋玉……好学博古,考校文艺,评骘史传,旁逮金石文字”。声名所致,乾隆南巡时“两赐御书克食,尝入祝圣母万寿于慈宁宫,荷丰貂宫”,这可是历朝商人所无法想象的天大恩赐。“弟曰璐,字佩兮,号半查,工诗,与兄齐名……举博学鸿词不就”。依《扬州画舫录》所辑,二马完全是两位标准的文艺老炮。其所建“小玲珑山馆”,吸引往来士子,“所与游皆当世名家,四方之士过之,适馆授餐,终身无倦色”。扬州盐商言行士人化,但是文化品味并未完全附庸于士人,由于帝国统治者的不断褒奖与官方机构的持续认可,商人发自内心的身份认同,逐渐由传统儒家所谓义利之辩的二元对立,一变为所谓士商“异业而道同”。

诚然盐商中的精英翘楚蜕变比较彻底,但是不愿花气力好好学习天天向上只想弯道超车走捷径的盐商也不在少数。自清初迄至嘉庆七年(公元1802年)间,盐商家庭中共计一百四十人通过纳捐获得官衔。时人仿《陋室铭》而作《陋吏铭》讽刺调侃道:

官不在高,有场则名;才不在深,有盐则灵。斯虽陋吏,惟利是馨。丝圆堆案白,色减入枰青。谈笑有场商,往来皆灶丁。无须调鹤琴,不离经。无刑钱之聒耳,有酒色之劳形。或借远公庐,或醉竹西亭。孔子云:“何陋之有?”

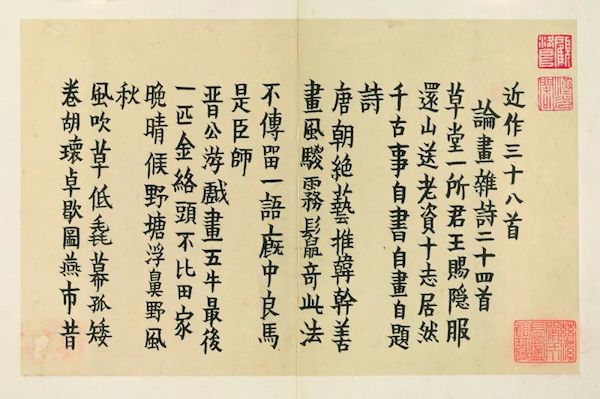

(清) 金农 为马曰琯作画诗 (局部) 纸本墨笔 纵16.8厘米 横26.4厘米 〔美〕纽约大都会艺术博物馆藏

托名风雅

卢见曾是个无可救药的文艺官僚。他心目中的终极偶像,是明末清初诗坛一哥王士祯。王士祯曾任扬州推官,“昼了公事,夜接词人”,在任上组织过两次规模盛大的诗酒盛会,开“虹桥雅集”先河。卢见曾一心向先贤看齐,虽然他在乾隆元年就担任过两淮盐运使,但任职不到一年就以“结党营私”的罪名被参劾下台,发配伊犁。乾隆十九年(公元1754年)复起重任两淮盐运使,二进宫却一点儿没吸取教训,卢见曾反而以文坛盟主自居更显高调活跃,结交天下名士诗文唱酬,与盐商推杯置盏,在书院流连忘返,其文艺人生的巅峰,则是分别于1755年、1757年两次举行了声势浩大的“虹桥修禊”。尤其是第二次,江南两千余名士参与和韵修禊诗,参与者即有高凤翰、郑板桥、金农、边寿民等活跃于扬州的画家。另外一位老牌文艺骨干袁枚,曾作《寄卢雅雨观察》称颂卢道:

繁星托孤月,

东海汇群潮。

非公扶大雅,

我辈何由遣。

你是电,你是光,你是唯一的神话—袁枚的赞美应该是发自肺腑的。

如此盛大的集会,虽然明里是以卢见曾为纽带,但是背后离不开亦商亦儒的扬州盐商的大力资助,卢见曾赠马曰琯诗道:“玲珑山馆辟疆俦,邱索搜罗苦未休。数卷论衡藏秘笈,多君慷慨借荆州。”经济搭台,文化唱戏,遂引出“海内文士,半集维扬”。郑板桥是“虹桥修禊”中颇为活跃的身影,仅和卢见曾的诗歌即有十二首之多,多为讴歌颂扬谀辞。古代文人下笔爱修饰,后人要读得出哪些是真情大实话,哪些是场面客套话。看到某家题些关乎民生之句,就认为对方关怀民众同情底层,古人九泉有知也会嘲笑我们“傻白甜”。郑板桥曾有《署中示舍弟墨》,才属“真心话大冒险”:

学诗不成,去而学写。

学写不成,去而学画。

日卖百钱,以代稼穑。

实救贫困,托名风雅。

上有所好,下必甚焉,附庸风雅即成为扬州主流。郑板桥在扬州以画竹闻名,求画者接踵而至,市场火爆,穷苦潦倒半生,面对突然而来的物质幸福,其实郑板桥自己也是一副“不是我不明白,只是这世界变化快”的茫然无措,在写给好朋友的信中,他道出了实情:

板桥当年习画兰竹,只能乱涂乱撇,无所谓家数,无所谓师承,化废了纸张笔墨,自己拿来涂贴墙壁,自己玩玩而已。此中不知是何冤孽,二十年前画的是兰竹,无人问起,无人谈论,二十年后画的仍是兰竹,不曾改样,却有人说好,有人出钱要买,甚至有人专喜板桥画的兰竹,肯出大钱收买。二十年前他所摇头不要,送他他亦不受者,二十年后却承他如此看重,赞赏到世间罕有,板桥可谓有福气也!然我自家看看,板桥仍是板桥,兰竹仍是兰竹,到底好在哪里?自家问自家,也问不出一个道理,想是众人说了好,眼里看来也觉得好了。

(清) 郑板桥 幽兰图 (局部) 纸本墨笔 纵95厘米横 40厘米 辽宁省博物馆藏

不知是何冤孽?!天下熙熙不都是为了这冤孽么!板桥虽然有点得了便宜卖乖的调调,虽然看上去也确实没道理,但是成功就是硬道理。清代著名文人画家、关心民生疾苦嫉恶如仇的正直官僚、扬州八怪重要代表人物等标签扑面砸来。能走进艺术史,也是硬道理!

板桥成功了,金农生气了。苏伐罗吉苏伐罗先生其实早年也画竹,行情也不错,“酬值之数百倍于买竹”,他也很自信,“自谓老文、坡公无此画法”,可惜好景不长,“兴化板桥进士亦擅画竹,皆以其曾为七品官,人争购之”。逼得金农不得不改画梅花来重战江湖。扬州画家人怪画怪性情怪,与其说是文人血脉傲娇任性挥洒,不如说是迎合时趣制造噱头拼经济。卢见曾资助过的吴敬梓,在其《儒林外史》中借着穷书生的口,道出了当年扬州画坛繁盛的原因:“而今不比当年了,像我也会画两笔画,要在当时,哪里愁没碗饭吃?”

金农是个妙人,属于当时的扬州网红。郑板桥、李鱓、高凤翰等人虽然纵横丹青,但是毕竟有官方背景光鲜加持,由士入商那叫降维打击。金农终身布衣,只能自行“凹人设”,其实无他,都是生活倒逼,爱拼才会赢!汪曾祺先生曾有《金冬心》一文,虽然文学视角,倒也鞭辟入里。金农身兼盐商古董鉴定顾问、制灯商人、制砚商人、书法家、画家,多才多艺,市场行情一度好到应付不过来,于是让弟子代笔或雇人代笔,“老叟爱财,而疏于挥毫。余因之忝为代笔不辍。完工之后以其特有漆书之法署上老者名号,众人赞而乐之”。书法史上绕不过去的金农漆书,后人哪里想得到其实还有商品防伪码的功效。至于算不算虚妄欺世对顾客不负责任,冬心先生才不考虑。就是这么个虚荣势利纸醉金迷的世道,凭什么让我平头老百姓负责?—老夫开心就好!不喜欢我笔下的竹,那就去找竹子画得好的去吧!

(清) 黄慎 漱石捧砚图 (局部) 纸本设色 纵85.2厘米 横35.8厘米 故宫博物院藏

子才很生气

卢见曾乾隆元年(公元1736年)初任两淮盐运使,很快被参劾下台,遣往伊犁充军。伊犁的疾风劲土,却并未吹散他骨子里的文艺气质,在安慰同病相怜的好友蒋萝村时,卢见曾半带调侃半带自怜地写下《生祭蒋萝村》一诗。乾隆九年(公元1744年),皇恩浩荡获准赐还,卢见曾将铭记这段苦难史的诗作汇编为《出塞集》,就像所有成功者的演讲内容一样—哥之前所有吃的苦,只是人生中一段最可宝贵的财富与恩赐。《出塞集》刻板成书,广为传播,轰动文坛,也成为卢见曾功成名就的奠基之作—不过伊犁,估计老人家是再都不想了。袁枚读到《生祭蒋萝村》后心生欢喜,认为此诗乃《出塞集》中最上乘者。

卢见曾二任两淮盐运使,袁枚为表仰慕之情,有异常谦卑的《呈雅雨公诗册》云:

抱孙先生再领两淮盐运之任,枚江左末吏,靡由识荆。门人王梅坡来自扬州,道先生问枚甚悉,并诵其壁间题句。枚窃喜自负,恭赋五言四章,渡江求教,知己之感,情见乎词。

两人自此互相唱酬,卢见曾好当文坛盟主,袁枚即投其所好奉承到“公再登骚坛,高秋立雕鹗”。卢见曾礼贤下士,袁枚感激涕零“岂不畏路长,相知感君子”,一副伯牙子期和和美美的庙堂江湖交往佳话。时间一长,颇善经营的随园先生当起了劳动中介,不断地向卢见曾举荐在野寒士,起初卢见曾碍于情面尚能接纳周旋,时间久了雅雨先生也支持不住,当袁枚再次向卢见曾举荐时,卢见曾极不客气地回信告诉随园先生,您推荐的人太过轻浮不成体统,一看就是个不成器的家伙。另外,我劝您也别再给我举荐其他人了,谢谢!

折了面子的袁枚,也不是吃素的。这么不给面子换别人也许就是忍气吞声或者写点诗歌含沙射影发发牢骚也就罢了,毕竟对方可是堂堂正部级高官,是自己吹捧过的文坛盟主。可是袁枚偏不,早年走南闯北结交权贵积淀下的人脉还在,怼天怼地怼空气的底气还是有的。伤害了我还想一笑而过?门都没有。于是他给卢见曾也回复了一封极不客气的信:

明公居转运之名,要在转其所当转而不病商,运其所当运而不病天下。不必头会箕敛知有商而已也,亦不必置喜怒于其间,以会计之余权取天下士而荣辱之也。枚尝过王侯之门,不见有士;过制府、中丞之门,不见有士,偶过公门,士喁喁然以万数。岂王侯、制府、中丞之爱士皆不如公耶?抑士之公、敬公、师公、仰望公果胜于王侯、制府、中丞耶?

袁枚写战斗檄文的水平,也不在他的《随园诗话》之下。信中文字如手撕包菜,层层递进挖苦连连。开门见山直斥卢见曾不务正业,袁枚以过来人的长者口吻谆谆教诲他,首先要搞好您的专业,不要吃着朝廷的官饭干着骚坛的闲事。其次告诉卢见曾,您不要以为您真是文坛魁首艺坛盟主,那是您位高权重钱多多,所以势利之徒才会趋之若鹜,您就别以此骄矜自傲啦,也不要嘚瑟到以您的个人喜好褒贬我推荐的人才了。信中最后落笔一剑封喉—卢雅雨先生我告诉你啊,我是见过世面的,我串过的王侯将相达官显贵的门多了,也没见像您这样门下的所谓贤士有如过江之鲫的。人家这些正国级副国级高官就没有您爱才?没有您识货?没有您有学问?您可真是比他们牛太多了啊!

(清) 罗聘 花果图 纸本设色 纵24.5厘米 横31.5厘米 南京博物院藏

袁枚怒发冲冠,全然忘记他不久前其实也是卢府门下过江之鲫中的一条,不过选择性遗忘是中国文人通病,倒也不用求全责备。卢见曾看到此信后是何反应不得而知,但也确实没有拿袁枚怎样。读书人的体面,大约还是在的。卢见曾客死扬州狱中的第六天,袁枚知晓后幽幽提笔写道:“一夕清霜万瓦飘,巢倾卵覆不终朝。窟营转觉冯谖拙,金散方知疏广高。今朝酒客还盈座,曾受恩人有几个。晁错方闻东市行,羊昙偏向西州过。”人已驾鹤,还不忘继续皮里阳秋一番。所以,千万不要得罪读书人,心眼小起来,此恨绵绵无绝期。

卢见曾死后,江南文坛雅集渐趋凋零,画家星散四方,盛极一时的扬州盐商也从巅峰走向低谷。

春风十里,烟花三月,漫步扬州,可见卷石洞天,可见西园曲水,可见虹桥揽胜,可见冶春诗社,可见长堤春柳,可见荷蒲熏风,可见碧玉交流,可见四桥烟雨,可见春台明月,可见白塔晴云,可见三过留踪,可见蜀冈晚照,可见万松叠翠,可见花屿双泉,可见双峰云栈,可见山亭野眺,可见临水红霞,可见绿稻香来,可见竹楼小市,可见平冈艳雪—可惜一切的一切,只不过是那个金玉其外败絮其中的康乾盛世里,一个并不起眼的浮华注脚。

(本文作者为中央美术学院副教授,原标题为《盛世谁堪话苍凉》,全文刊载于北京画院《大匠之门》㉔期)