清代扬州八怪的师碑破帖风气

2019-11-07 10:17:12 来源:网络 点击:

在文人书法史上,元代即形成了以地域为中心的“文化圈”现象。元初,作为南宋旧都的杭州,延续了其文化重镇的地位,杭州成为南方士人的活动中心,书画家、鉴藏家云集于此,以赵孟頫为中心,周密、仇远、方回、戴表元、邓文原、郭天赐等遗民及由金入元的鲜于枢等人,观书赏画,品鉴把玩,赋诗唱和,形成了杭州文化圈,同时带动了苏松地区的发展,文艺活动频繁。元末杨维桢入吴,苏州文艺活动愈显兴盛。至正十二年(1352)杭城被占后,杭州所形成的文化圈被带入吴中,苏州文化圈取代了杭州。从至正八年(1348)到至正十六年(1356)张士诚入吴期间,昆山顾阿瑛的“玉山草堂”等成为杭州文化圈人物与苏松文士雅集的重要场所。张雨、杨维桢成为元代中后期由杭州文化圈向苏松地区变迁的核心人物,影响了苏松一带的隐逸文士。“文化圈”的变迁,促使元代书风向苏松地区传承。明代前期的百年中,台阁书风盛行,从弘治到隆庆的百年中,苏州文人从明初高压政策的阴霾中解脱出来,吴门书派之祝允明、文征明崛起,形成了“天下书法归吾吴”的景象,苏州文化圈为世珍美,倾动天下。到正德、嘉靖、万历年间,吴门派渐衰,与吴门相邻的松江,以董其昌为核心,开创了云间派(又称华亭派),取代了日趋平庸的吴门书派,以禅喻书在松江文化圈中风靡一时,董其昌的“华亭书风”一直延续到清中叶。

清代的扬州,如元之杭州,明之苏松,成为东南地区的又一重镇,随着盐业和漕运的发展,扬州文化十分繁荣,名流宴咏,结社吟诗,资学倡文,马曰之“小玲珑山馆”、程南陂之“筱园”、郑士介之“休园”等成了扬州文士的雅集场所。书画篆刻亦十分兴盛,“凡怀才抱艺者,莫不寓居广陵”,〔1〕形成了十七、十八世纪的扬州文化圈,并辐射到南京、杭州等地。清代碑派的兴起和发展,正是在扬州文化圈中实现了中国书法史上从帖学到碑学的重大转变。碑学的兴起,实际上从师汉碑开始,在隶书充分实践后拓展到篆书和北碑的。因而,这里所说的清代初中期的“师碑”是指师法汉碑。扬州八怪是康乾时期扬州文化圈的代表,在帖学到碑学的转变中,扮演着承前启后的角色:既有对清初师碑活动的承接,又通过师碑破帖的实践,在清代中叶形成风气,开启了清代碑派的先河。

一、 扬州八怪师碑破帖风气的发轫

清代前期的书坛潮流,主要集中为三派。一派为十六世纪以来董其昌书风的延续,查士标、姜宸英、沈荃、 汪士鋐等专攻董书,使董其昌书法在清代末期仍有其影响;另一派为由明入清的王铎、傅山、宋曹、许友等为代表的浪漫书风,这派受晚明个性思潮的影响,表现自我,抒发性灵,这两派主要以行草为主;还有一派是受活动于扬州一带的书家程邃、郑簠、石涛的影响,专以写汉碑为长,突破了帖学的藩篱。这一脉主要活动于扬州,因而,清代前期的师汉碑风气始于扬州,其中以郑簠(1622-1693)的影响最大。

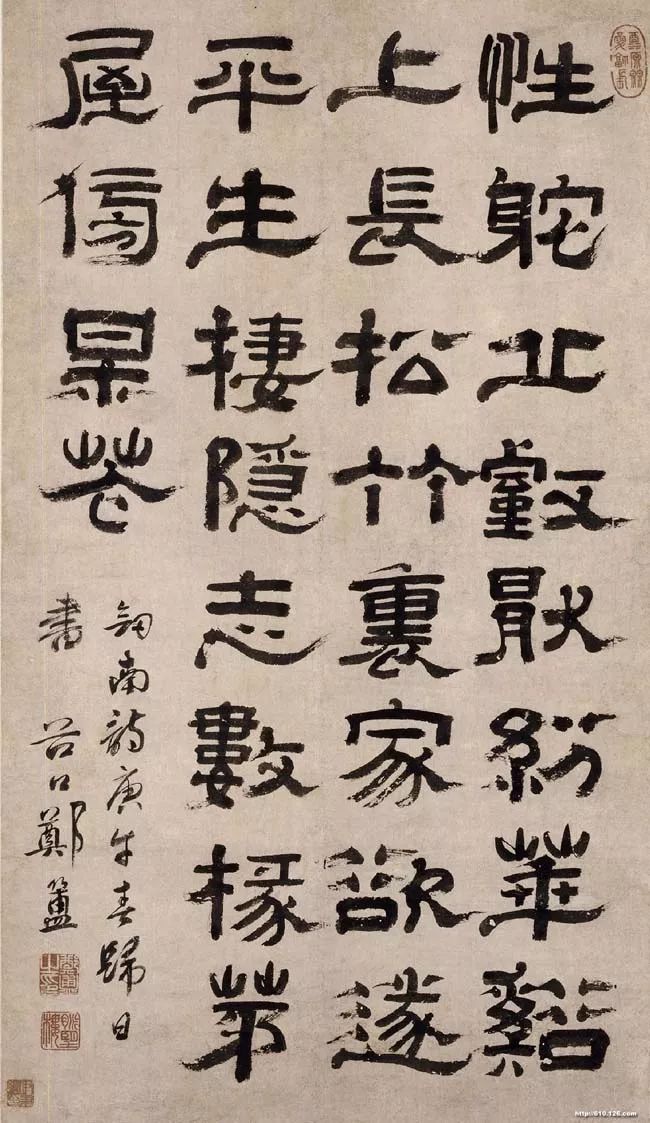

程邃(1605-1691),稍早于郑簠,是清代前期师碑潮流中的重要一员,极受郑板桥推重。郑板桥在《题程邃印拓册》[2]中云:“本朝八分,以傅青主(山)为第一,郑谷口次之,万九沙(经)又次之,金寿门(农)、高西园(翔)又次之,然此论其后先,非论其工拙也。若论高下,则傅后为万,万之后为金,总不如穆倩(程邃)先生古外之古,鼎彝剥削千年也。”傅山为晚明遗老,以行草见长,因受山西学术圈中阎若璩等人的影响,喜作篆隶,显狂怪之气,郑板桥与其相类,故列其为第一。程邃的隶书“古外之古,鼎彝剥削千年”可见其直接师汉物所成。程邃至顺治五年(1648)定居扬州,直至七十三岁止,为时三十多年,以治印名世,其友施闰章有《程穆倩印薮歌》对其篆刻大为标榜,称其“岣嵝钟鼎尽奇字,恍惚夭矫凌浮云,今人能手类刻木,仰唇俯足徒纷纷。岂若山人眼空六书与八分,惊魂骇目天下闻。”[3]程邃隶书传世多见于其山水册之题跋中,奇崛古拙。其篆刻精研汉法,刀法凝重,书法取法汉碑可以想见。

程邃在清初影响很大,康熙十九年(1680),郑簠书《行书册页》,后有陈景元跋:“程穆倩以铁笔名,而诗特高妙。郑谷口以八分称,而草书更长进。”[4]程郑两人多有来往,程邃曾为郑簠以汉人法刻过名印[5]。康熙二十八年(1689),程邃和郑簠、孔尚任、戴本孝等人在金陵西山道院雅集,他们一起谈论金石书法,研讨汉碑亦是十分自然的事,施闰章所称“眼空八分”和郑板桥评其“古外之古”,当是有道理的。

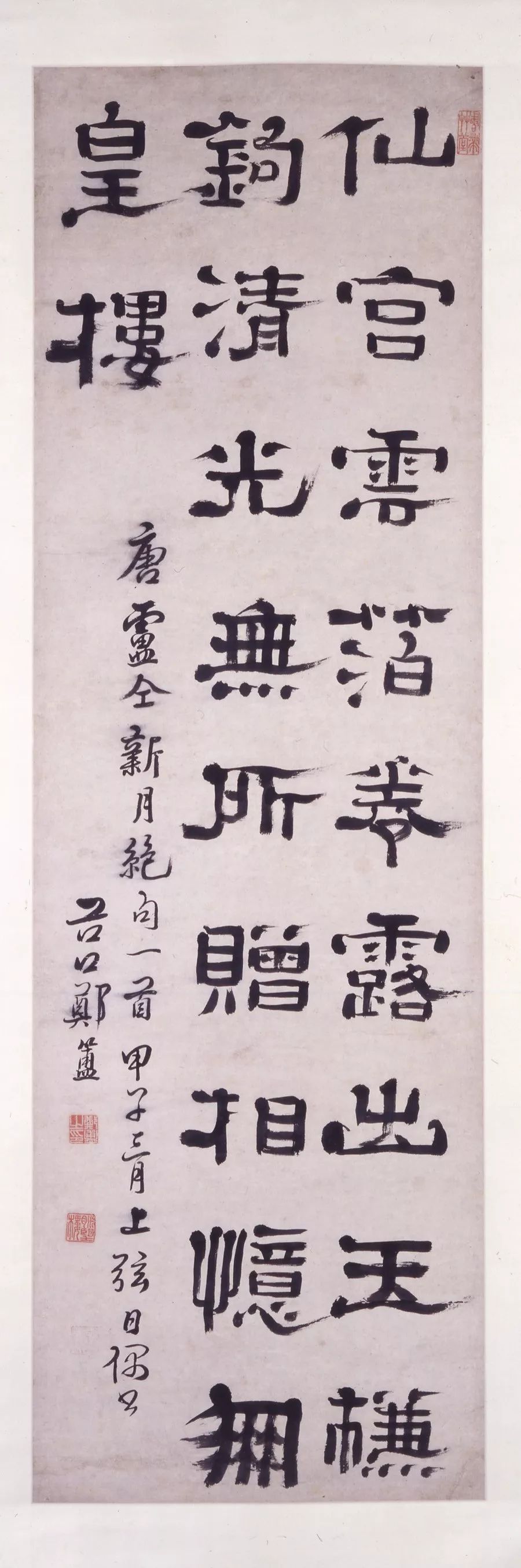

郑簠是清代前期师法汉碑最重要的代表。时东南诗坛盟主朱彝尊在郑簠五十四岁时赠他的诗中称:

金陵郑簠隐作医,八分入妙堪吾师。

………………

任城学官阙里庙,罗列不少汉人碑。

也幽寻遍摹搨,羲娥星宿摭无遗。[6]

诗中之“羲娥”指韩愈《石鼓歌》中之诗,“星宿”谓《诗》三百篇,朱彝尊用之说明郑簠摹古碑文一无遗漏,他又在《汉酸枣令刘熊碑跋》中称“郑簠汝器所藏,碑文全泐,存字不及百名,笔法奇古,汝器以为绝品。”其潜心访碑、藏碑可见一斑。钱泳总结清代隶书发展时称:“国初有郑谷口(簠),始学汉碑,再从朱竹垞(彝尊)辈讨论之,而汉隶之学复兴。”[7]

郑簠学隶书,初学宋珏,后学汉碑三十余年,溯流穷源,得汉人古意。其用笔的轻重变化,结字的聚散错落,打破了唐代隶书的用笔平直古板、结体均匀的习气对元明以来隶书的束缚。楷书出现后,汉代隶书进入式微期,三国两晋南北朝时期隶书仍在碑刻中出现,北朝后期从东魏起至北齐、北周,出现了旧体复辟,其隶书已非纯正的汉隶,出现了楷书笔法,以楷法写隶成为唐隶的重要特点。自唐以来的元明文人效仿隶书,师碑必以名家为对象,附会于名家的隶书碑刻,都为他们所师法,如《孔羡碑》、《范式碑》、《上尊号碑》、《受禅表碑》等,可见,清人之前所师之碑实为魏晋之碑。郑簠在隶书上以汉碑为师法对象的实践和访碑藏碑的活动,实为清代碑派运动之先驱。

需要指出的是:郑簠专以汉隶为取法内容,而不表现篆意。靳治荆《思旧录》中《汤先生燕生》条载:“篆书古淡入妙,不在伯奇、子行下。闻先生与谷口翁同究各体书学,无不透达壶奥。谷口专以分隶鸣,而更不作篆意,不欲以相掩,两贤得无同心耶”[8]郑簠隶书创作实践表明,清初人们师碑是以汉隶为唯一内容,师碑即师汉隶。这种风气到扬州八怪时郑板桥、杨法等人才有变化。

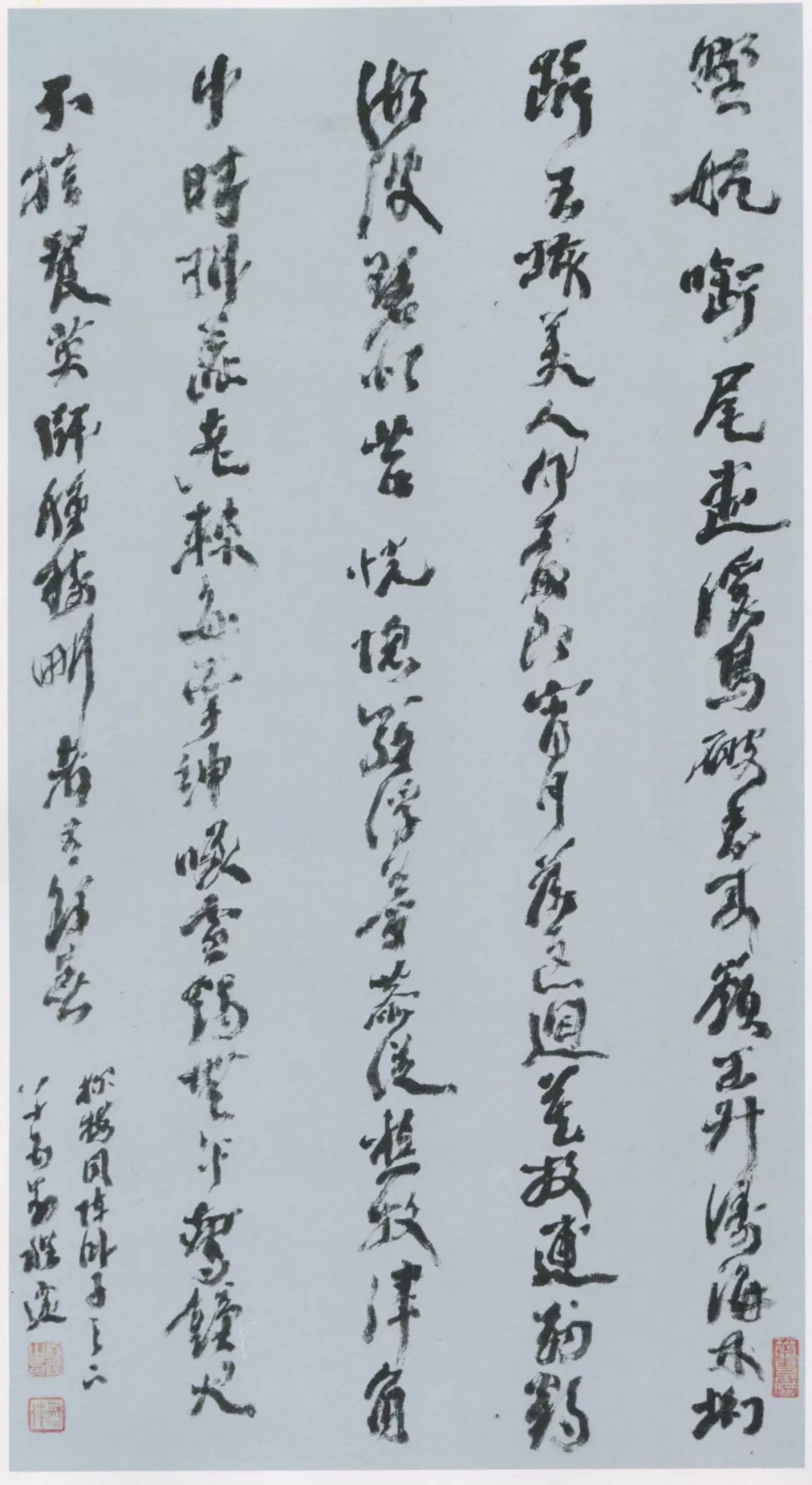

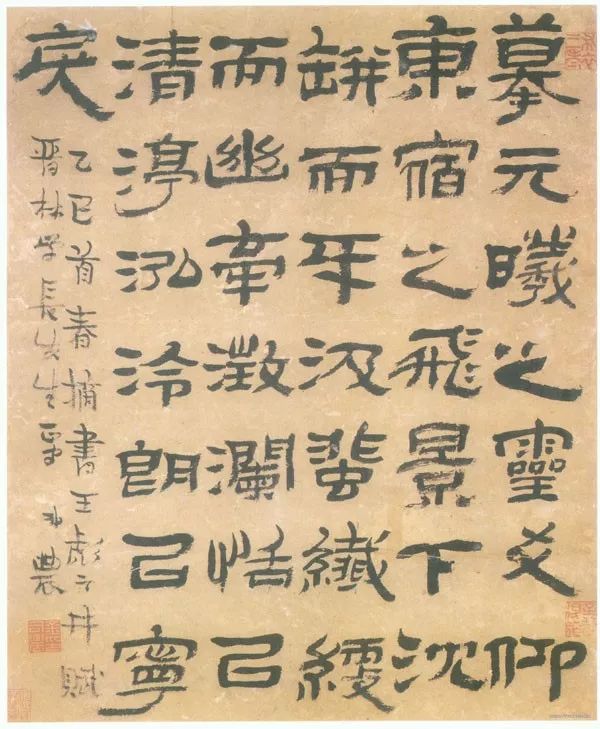

清代前期师碑潮流中,石涛(1642-1707)也是一位重要人物。石涛在题画诗中多用隶书,风格与郑簠相通。李驎《大涤子传》称其:“集古人法帖纵观之,于东坡丑字法有所悟,遂弃董不学,冥心屏虑,上溯魏晋至秦汉,与古为徒。”“弃董不学”说明石涛早年曾师董其昌帖学一脉,后能上溯魏晋至秦汉,可见其同郑簠一样,习隶直溯源头,摒弃了唐后隶法的“不古”之法。他的隶书用笔生动活泼,结体聚散有致,整体显不衫不履之态,比郑簠更加纵肆,可能与其绘画上的逸兴和率意有关。他的隶书对其行书亦有很大影响,他把苏轼行书中的“丑”所表现出的方扁茂密与其隶书古朴、显波挑的意趣相结合,使其在行楷上表现出浑朴率意而显清逸奇峭的风格。

以程邃、郑簠、石涛为代表的师碑人物,生活在十七世纪的扬州文化圈中,他们的观念和实践对康乾时期的书法发展有着重要影响,使得师法汉碑成为风气。同时,石涛在师碑中快写,形成“碑行”,并以行草法掺入隶书,求得隶意,可视为金农、郑板桥等人在师碑实践中“破帖”的发轫。

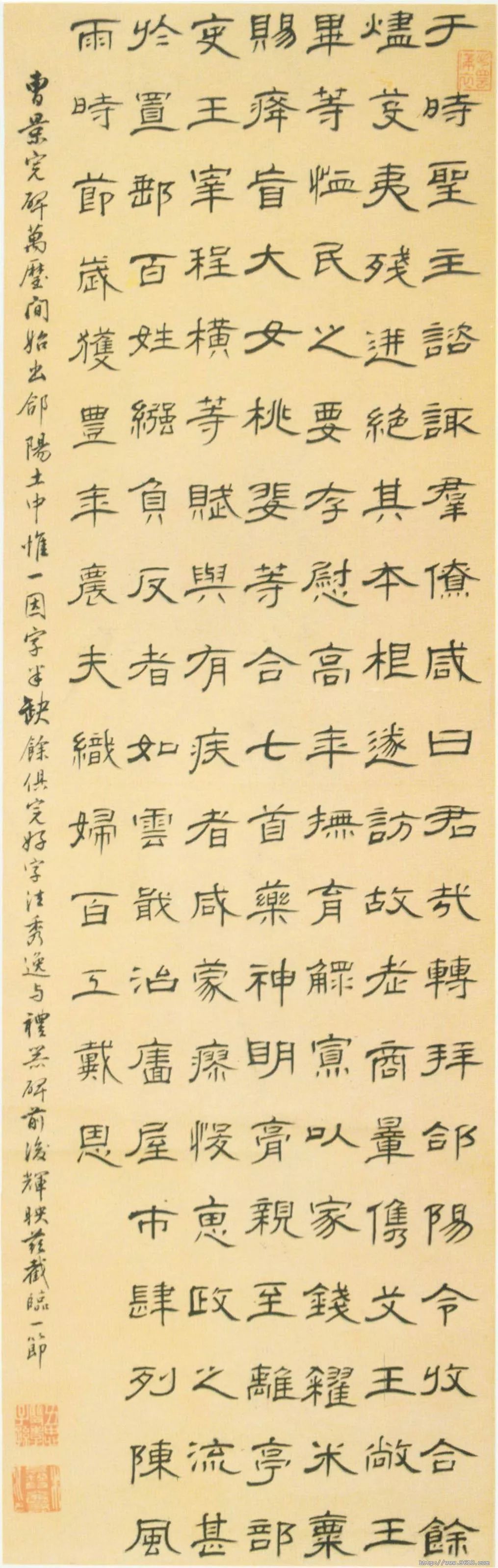

朱彝尊《临曹全碑轴》纸本隶书 104×32.5cm 辽宁省博物馆藏

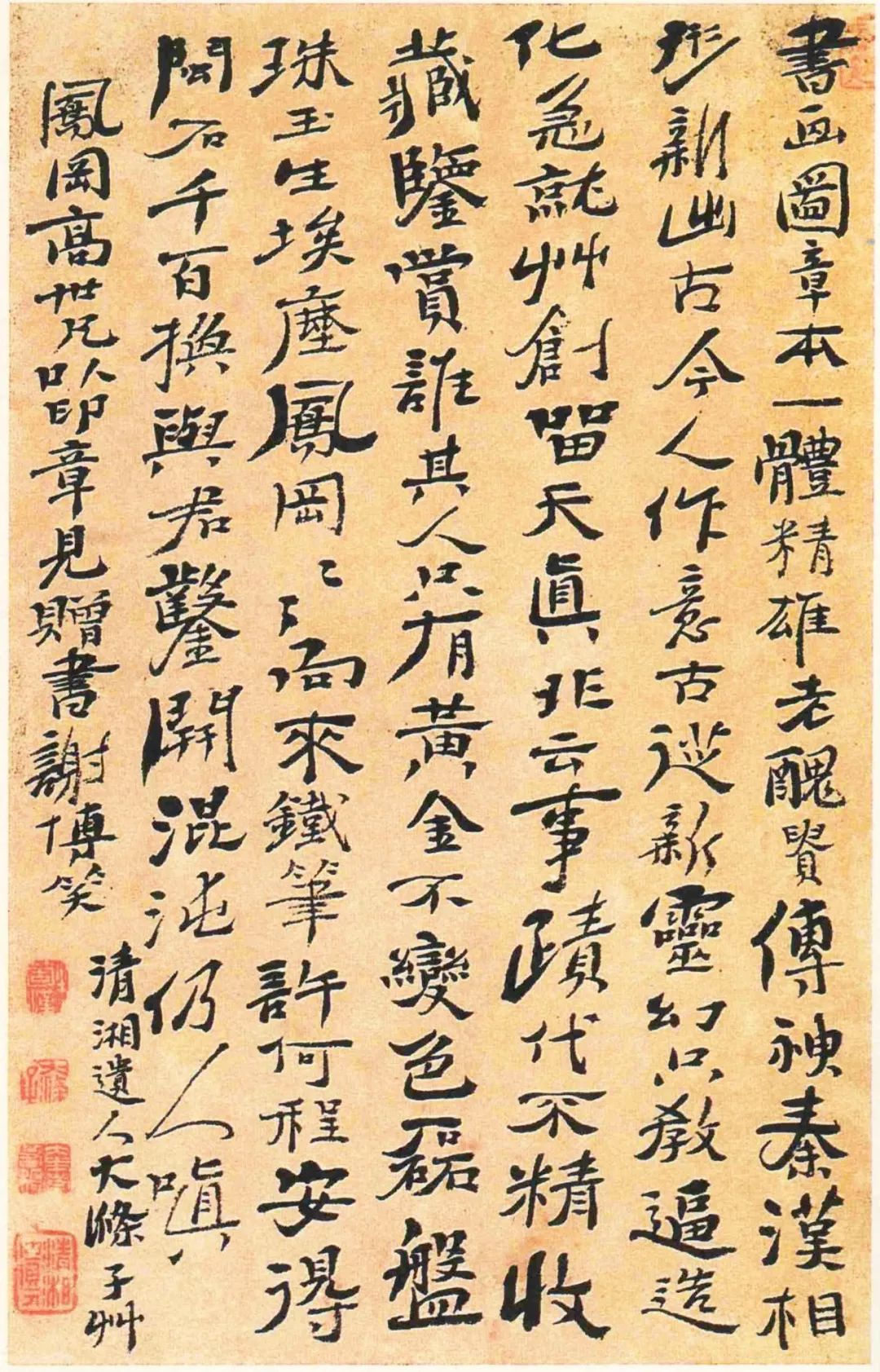

除上述三人外,清初还有一些书家如朱彝尊(1629-1709)、万经(1659-1741)等人以师汉碑见长,他们虽不生活在扬州,但与扬州文化圈人物来往密切,他们在师碑破帖潮流中实践着汉碑方法,促进清代中期师碑破帖风气的兴盛。朱彝尊为清初浙派文坛领袖和著名学者和郑簠交往甚多,共同讨论汉碑。其治学中偏于考辩,搜罗大量的秦汉碑版,溯其渊源,以证史传,在访碑中操觚染翰。他的隶书取法《曹全碑》,平和秀雅,波挑自然,得汉人气息。朱氏以学者和书家双重身份搜访古碑,和郑簠一起带动了汉隶的振兴。稍晚的另一位浙江人万经亦好金石之学,擅长汉隶,结体端庄平和,得汉人淳朴雄浑之气。他不仅实践汉碑,还写成《分隶偶存》一书,溯本求源,详细考辩,对汉隶碑版及历代隶书者进行考订总结。此外郑簠的学生张在辛(1651-1738)不仅有隶书实践,还写成《隶法琐言》、《汉隶奇字》等书。他们从理论上研究隶书,更加表明清代前期的汉碑受到重视。

二、 扬州八怪师碑破帖的实践

在清代前期浓郁的师碑氛围中,以金农、郑板桥为代表的扬州八怪注意个性发挥,不守成法,对当时的正统帖派形成了强烈的冲击。金农(1687-1763)书法有隶书、行草、楷隶、漆书和楷书等多种,多与其师汉碑有关。他曾在《鲁中杂诗》中云:

会稽内史负俗姿,字学荒疏笑骋驰。

耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。[9]

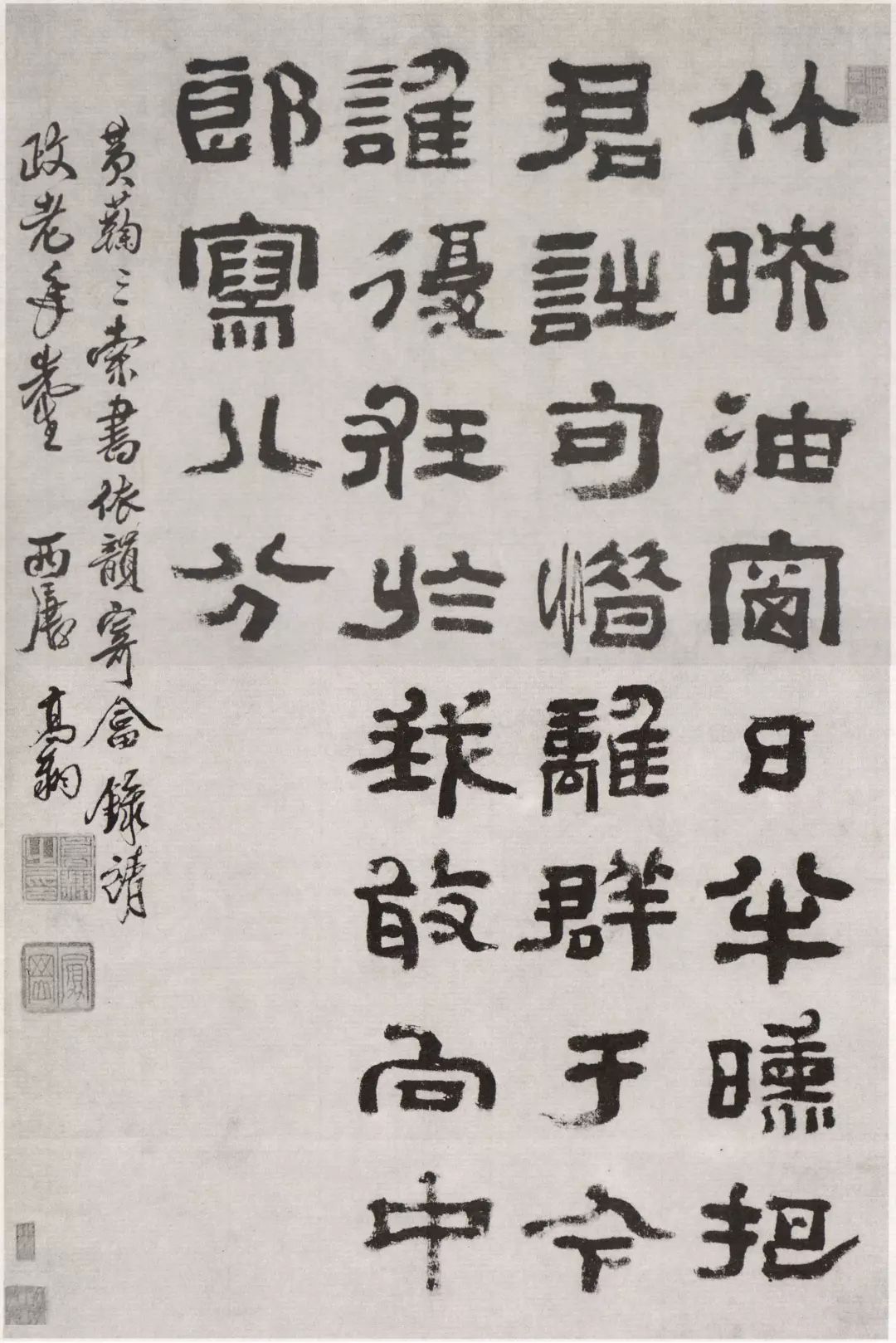

这是新潮的师碑思想,直接师无名书家之汉碑,向“二王”一脉的帖学挑战。金农隶书初师《夏承碑》,后学《西岳华山庙碑》,取其方严凝重之致,脱出时风之外。他的隶书、漆书运用了“倒薤”撇法。我们对照一下《西岳华山庙碑》拓本和金农之临本,可以发现,他在临写中将汉隶中之“撇”画变为“倒薤”,缩短碑中字之长画和其波挑,变字形扁方为长形,增加“毛涩”的用笔来表现“金石气”。其漆书正在其隶书基础上,强化“横画”,起笔如“刀切”之态,卧笔运行,“竖”画变细,向左方向的“倒薤”法,缩短“捺”画,结体呈长方,形成鲜明的特色,突破了郑簠的隶法,在汉碑基础上戛戛独造。

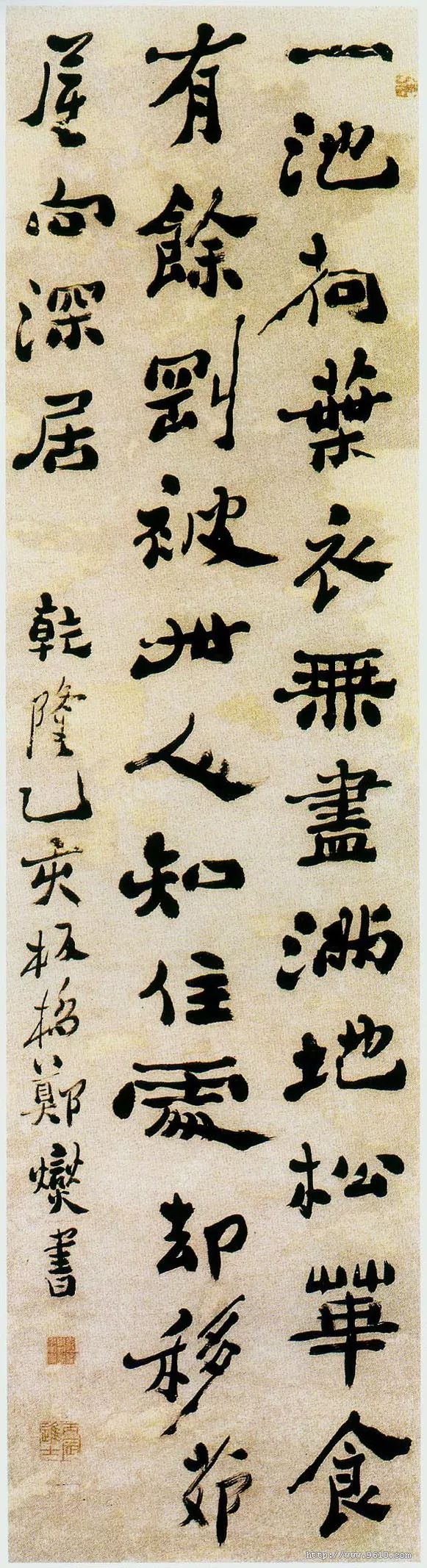

金农在碑行、楷书方面,也完全舍弃了二王传统,从金石碑版、无名书家之书法中开掘出另一传统。江湜言:“冬心先生书,醇古方整,从汉人分隶得来,溢而为行草,如老树着花,姿媚横出。”[10]其行草书字字独立,外拙而内秀,亦运用隶书和漆书中之“倒薤”撇法,打破帖学之正途,另辟蹊径。但他的行草从不作对联、屏条和大幅作品,主要写诗稿、文稿、题跋、画款等等,这说明“他当时的书法创作虽然很前卫,但仍有传统观念束缚,行草一体他自己终认为未登大雅之堂。但是他的实践对后来者来说,确是一次冲破藩篱的成功探索。”[11]东晋二王一脉的行草书风,一直被奉为书家之圭臬。金农在“破帖”中的实践,打开了人们行草创作的新视野,但他不用于创作大幅作品,这反映了清代中叶的“破帖”风气是在“师碑”之后,“破帖”之行草是在师法汉碑的基础上进行的。金农楷书表现出一种“楷隶”意味,如木版雕刻之作。据黄惇先生研究,北齐石刻那种楷隶参半的文字,曾引起过他的注意并对其产生影响,[12]其《跋林吉人砚铭册》中说他所刻砚铭曾“雕版以行”,这种书体形成很可能与其长期刻写砚铭有关。这类创作实践说明金农从师法汉碑开始注意到北碑并实践,这可视为清代碑学运动从汉碑转化到北碑的开端。

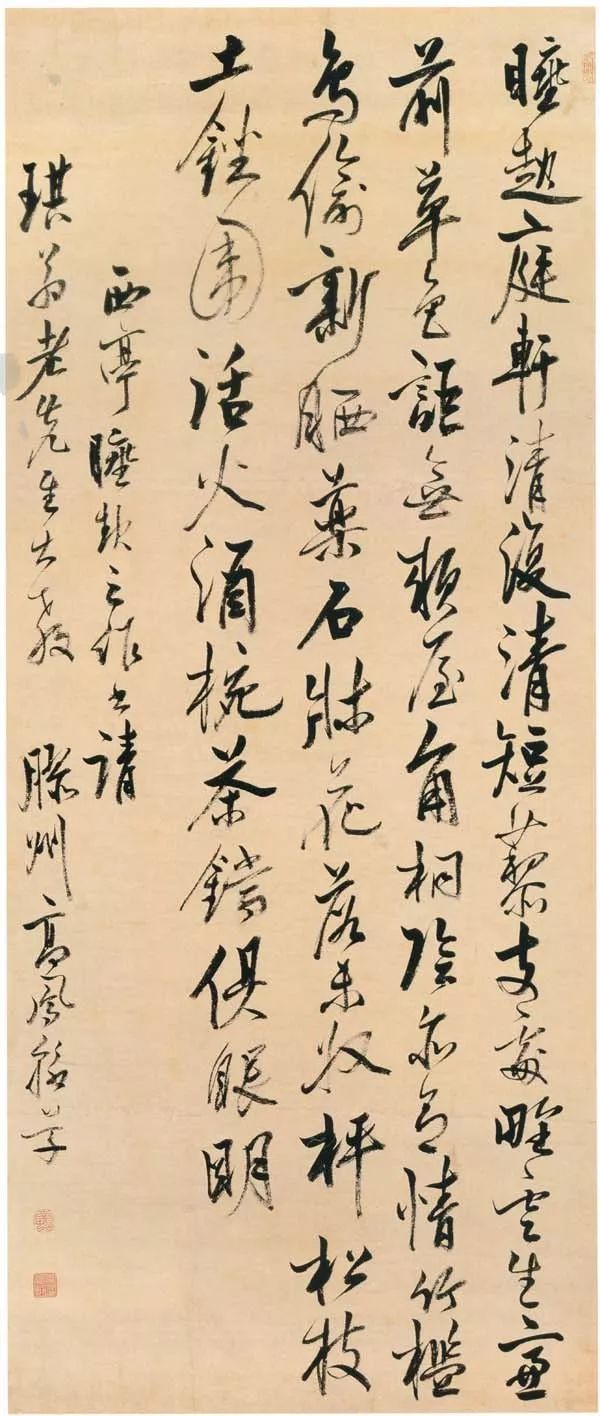

郑板桥(1693-1765)的师碑破帖实践和金农相为呼应。山西博物馆藏有郑板桥《行书自书七古诗》[13]此诗为论书诗,对清初帖学之衰进行了深刻的剖析。

国初书法尚圆媚,伪董伪赵满街市。

近人争学大唐书,钝皮凡骨非欧虞。

壮如郑入晋小驷,血脉偾作中干枯。

先生出入二王内,骨重神寒淡秋水。

余渖犹能作永兴,残毫断不为元秘。

肉中有骨骨有髓,运从崔蔡探程李。

八分篆隶久沐浴,楷书笔笔藏根柢。

清初,康熙酷爱董其昌书法,“董风”一时盛行,后乾隆又爱赵孟頫书,“赵风”又起。然而,学书者既无董其昌的“散淡”,又无赵孟頫之“玉润”,导致了帖学一脉纤弱媚俗,郑板桥斥之为“伪董伪赵”,而学习唐人书法者,亦已为“钝皮凡骨”,故而“破帖”已是时代使然。那么,究竟如何取法呢?郑板桥则十分明确:取法“八分篆隶”,融入书法之中。因而,这首诗几乎是郑板桥师碑破帖的宣言。这件作品未署时间,但从风格上看,当为其早期作品。通篇为行楷,但在字里行间,已参有较明显的“隶意”,作品中的“捺”画如“赵”、“永”、“分”等字古意盎然,和“赵董”一脉的帖学书风明显不同。

郑板桥的书法初学高其佩,后师苏东坡、黄山谷,隶书初受郑簠影响,后刻意追求“古碑断碣”,又将篆、隶、楷、行、草融为一体,形成“六分半书”。他说:“板桥书法八分杂入楷行草,以颜鲁公《座位稿》为行款,亦是怒不同人之意。”[14]又云:“板桥既无涪翁(黄庭坚)之劲拔,又鄙赵孟頫之滑熟,徒矜奇异,创为真、隶相参之法,而杂以行、草”。[15]可见,板桥以汉碑掺入其他书体求得新意,异于时人,他以篆隶之体与行草相夹,既显古朴之趣,有能飘逸欹侧之势,向称板桥“以八分书入行楷,纵横驰骤,别成一格,金冬心异曲同工,在帖学盛行时代,能独辟奇径,可谓豪杰之士矣。”[16]

郑板桥的师碑破帖实践还来源于他对当时刻帖一翻再翻、一刻再刻,面貌全非帖学原貌之积弊的痛斥。乾隆八年(1743),他曾在一题诗中对传世刻帖的评价:

黄山谷云:“世人只学《兰亭》面,欲换凡骨无金丹。”可知骨不可凡,面不足学也,况《兰亭》之面失之已久乎,板桥道人以中郎之体,运太傅之笔,为右军之书,而实出以己意,并无所谓蔡、钟、王者,岂复有《兰亭》面貌乎?古人书法入神超妙,而石刻木刻千翻万变,遗意荡然,若复依样葫芦,才子具归恶道,古人作此破格书以警来学。[17]

这一主张是对元明以来“尚刻帖”观的重新审视,不愿意再以《兰亭》面貌出现,而要“出己意”,“作破格书”,与金农的“耻向书家作奴婢”相一致,突破了人们对刻帖的认识,并以新的审美样式出现,这正是师碑实践后形成的。

值得注意的是,郑板桥除了在用笔上、字体上突破了前人外,在章法上充分夸张字形和重心变化,体现出轻重疏密的对比,随机生发,突破常规,大小不论,这在石涛的题画款已有隶夹行草、行草中有隶意的写法,郑板桥进一步发展形成了特有的“乱石”法,他在《赠金农》诗中云:“乱发团成字,深山凿出诗。不须论骨髓,谁得学其皮?”[18]可见,其章法上之“乱”是在师碑破帖的广泛实践中形成的。

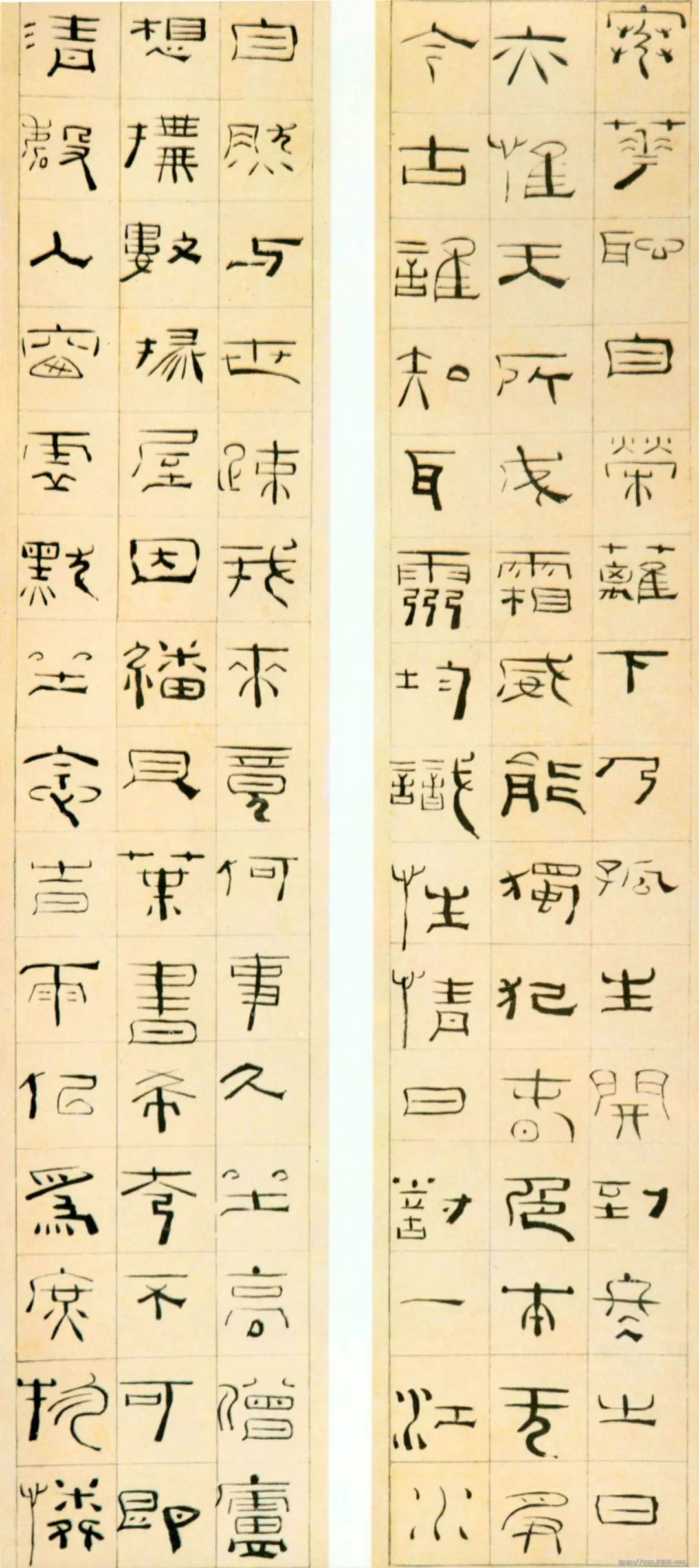

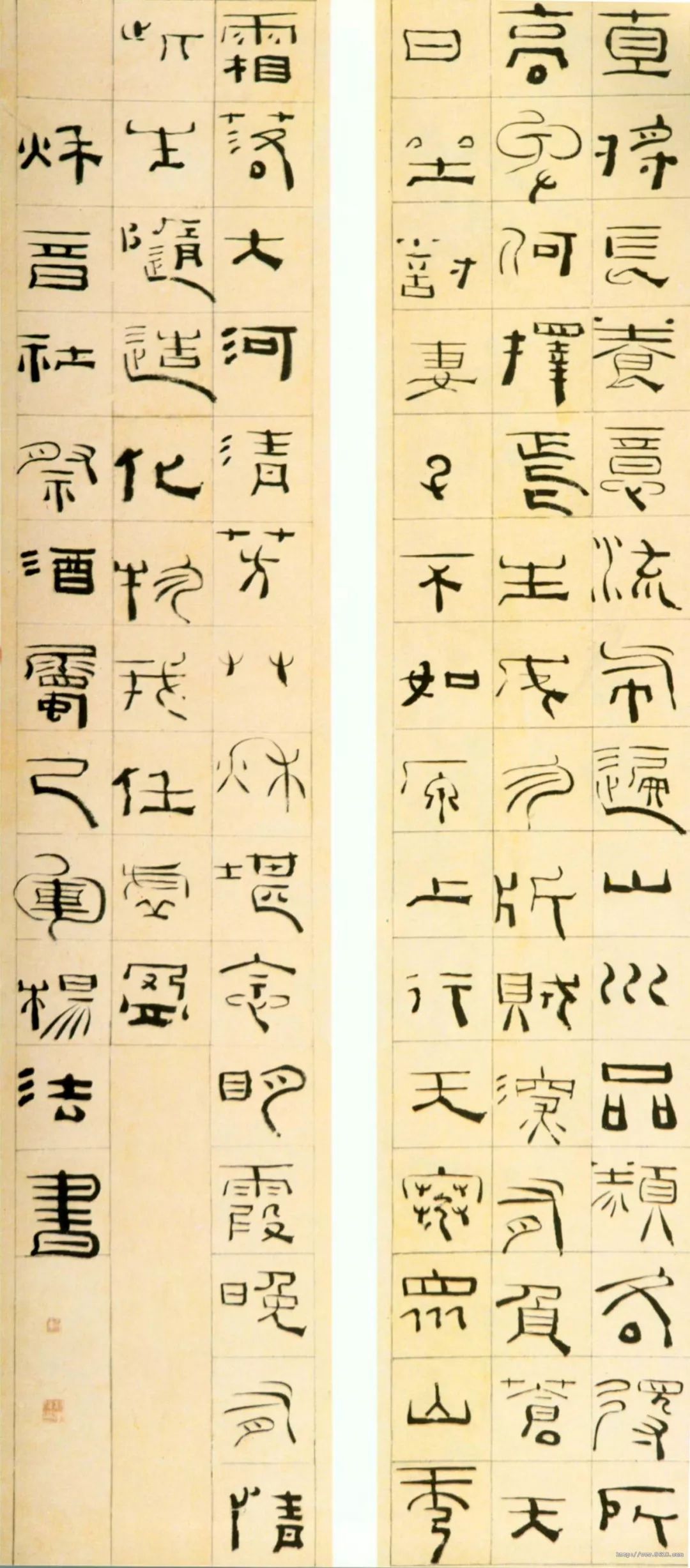

杨法(1696-1750)是师碑实践中由隶书过渡到篆书的重要书家。他曾广临汉隶石碑,用笔上受郑簠隶书影响,乾隆十年(1745)所作《隶书古诗十九首册》,取法汉人,奇古苍劲。他还将篆隶融于一体,以草书笔法表现,形成“草篆”,在师法汉碑基础上又前进了一步。扬州博物馆藏其为秋音社作五言诗,粗细自然,既有篆之古意,又有草之雅逸。而乾隆十三年(1748)所作《口铭心铭》轴虽为草隶,而多显隶意,极具特色。凌霞《天隐堂集》中《扬州八怪歌》称“巳军篆法能兼包”,金农称其“善奇篆,有佚篆之遗”,[19]都表明其篆书在清代有相当影响。其草篆与金农的漆书、郑板桥的六分半书可视为清中叶师碑破帖风气下的创新产物。

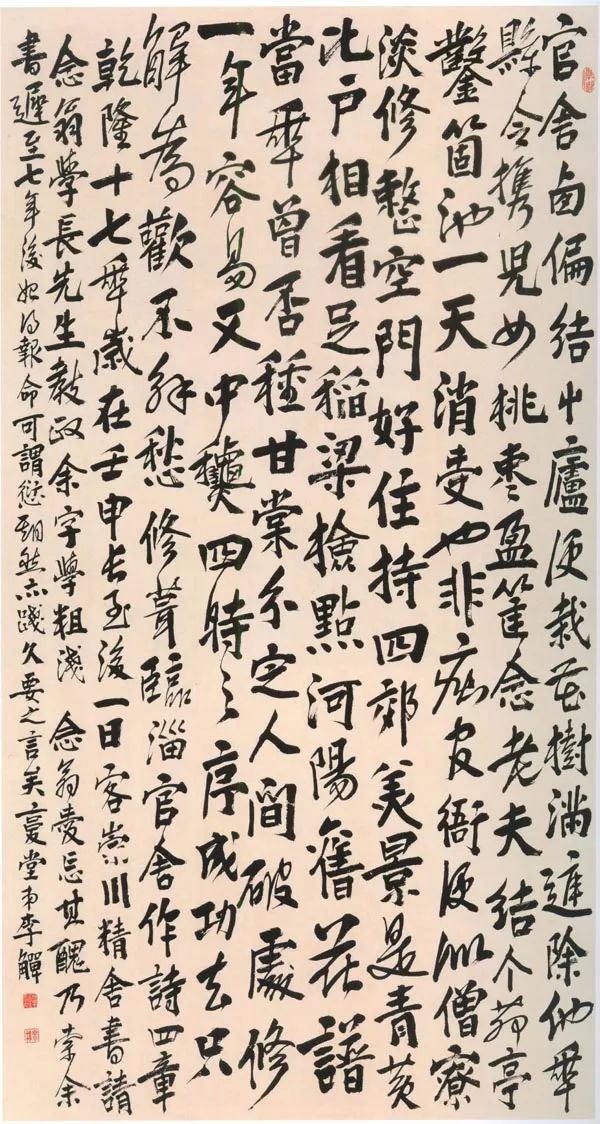

扬州八怪中的高凤翰(1683-1748)、汪士慎(1686-1762)、高翔(1688-1753)在师碑破帖风气下亦取得重要的成就。高凤翰的隶书从《衡方碑》、《鲁峻碑》、《郑固碑》等汉碑中脱胎而出,并取法郑簠,形成雄浑朴厚的艺术风格。其行书以隶法运之,遒美而古拙,特别是其乾隆二年(1737)右臂风残后,以左手写行书,行笔更慢,中锋用笔,一派汉碑笔法,显苍古拙拗之致。汪士慎在隶书上亦有创造,其师法隶书与金农追求浑穆苍茫的“毛涩感”不同,他着力表现汉碑“本色”,求其最初的“光洁感”,故宫博物院藏有其所书唐代刘言史之《观绳伎》条幅,即是其这种探索的代表,作品清劲生动,横画纤细,强化波挑,在八怪中颇有个性。他五十四岁时左眼失明,后多作行草,充满了隶意。天津艺术博物馆藏其手稿书《十三银凿落歌卷》与金农“稿书”有同工之妙,于不经意中表现了“碑行”的特点。高翔在扬州八怪中以擅隶著名,“异时千峰倘其有东海之游乎,金石盈荚,其必叩高生之门而示之。”[20]千峰为褚千峰,山西商人,以鬻碑帖为业,常至扬州,所搜古碑,皆让高翔过目,所见汉碑之多可以想见。其隶书源于汉碑,在字形上打破了汉碑扁平的特征,在“纵势”中表现隶意,横画的处理常常表现出鲜明的“波挑”,竖画多呈斜势,有飘逸之感。

此外,李鱓、李方膺、罗聘等人在师碑破帖上都有实践,可以看出:扬州八怪的书法实践,一方面,在隶书上的积极探索,形成多样的风格,取法汉碑在康乾时期已成为热潮,甚至延伸到篆书和楷书;另一方面,他们以隶法入行草书,打破了“二王”一脉的帖学正统,使得形草书的笔法发生变化,表现“金石气”和“隶意”的作品不断出现。师碑破帖风气在清代中叶的书坛已经十分普遍。

三、 从师碑破帖到碑派的形成

扬州八怪的师碑破帖实践,在康乾时期形成风气,表现出对汉碑的多方面探索,并使正统帖学体系日益打破。乾隆时期,随着文字学、金石学、音韵学等获得发展,更加推动了整个学术思想界风气的转变,清代学者继承汉代学者的传统,研究《说文解字》,扬州盐商马曰琯就刊过《说文》。戴震、章学诚、邵晋涵、王念孙、汪中、洪亮吉等都致力于文字学,惠栋、王鸣盛、王昶、钱大昕等聚集扬州,潜心研究朴学,搜罗石刻碑版,把这些文字作为可资依据,促进金石学的兴盛。乾嘉学者在研究文字学中,多有接触古代钟鼎彝器和碑版石刻,其文字多为篆隶书体,因而,对书法有浓厚兴趣的学者亲身实践,师法范围由汉碑上的隶书拓展到篆书,如钱坫、洪亮吉、孙星衍、张惠言、张廷济、朱为弼等人。乾嘉时期金石、文字学者在书法方面的实践,促进了篆隶的复兴,钱大昕、王昶、翁方纲、黄易等一批书家搜访碑版墓志、钟鼎器物、瓦当、砖文、玺印、钱币等,使得康乾时期以扬州八怪为中心的师汉碑、破帖学为特征的书法实践范围大大扩展,师法文字十分丰富,传统帖学受到严重挑战。

嘉庆十六年(1811),扬州人阮元写成了《南北书派论》,又写成《北碑南帖论》,这标志着清代碑派的兴起。他所论碑派,尽管确立了汉碑地位,但已不是纯粹的师法汉碑,而是推重北碑,包括六朝碑版墓志等楷书作品,对人们的楷书创作产生直接影响。阮元指出:“短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长;界格方严,法书深刻,则碑据其胜”,为晚清尊碑进行了有力的鼓吹。阮元的论述,表明乾嘉时期的纯粹师汉碑的时代已经终结,而在此基础上兴起了师北碑书法的风气。如果说取法汉碑是清代碑学发展萌生期,那么,阮元的“二论”推重北碑标志了碑学理论完全成熟。后来包世臣在阮元的基础上,再次扬碑抑帖,写成《艺舟双楫》,进一步详细记述北派渊源、风格,为清代碑学走向兴盛摇旗呐喊,并在实践上师事邓石如,从理论和实践上统一于北碑中。到了1889年康有为写成《广艺舟双楫》,将阮元的“扬碑尊帖”和包世臣的“扬碑抑帖”发展成“重碑贬帖”,使碑学理论走向偏颇,导致整个清代末期趋向碑派格局。

注释:

〔1〕孔尚任《孔尚任诗文集》卷二《湖海集》。

〔2〕启功《击脑篇》,见周积寅《郑板桥年谱》,山东美术出版社,1991年版,第436页。

〔3〕见陈三弟《程邃之交游考议》,《朵云》总第46期第98页。

〔4〕见胡艺《郑簠年谱》,《书法研究》1990年第2期。

〔5〕方去疾《明清篆刻流派印谱》第51页,上海书画出版社,1980年版。

〔6〕朱彝尊《曝书亭集》卷十《赠郑簠》。

〔7〕钱泳《履园丛话》卷十一。

〔9〕有正书局石印本《冬心先生续集》自书稿本墨迹。见黄《汉碑与清代前碑派》,《中国碑帖与书法国际研讨会论文集》第304页,香港中文大学文物馆专刊之十,2001年。

〔10〕金农《冬心先生随笔》,见《扬州八怪诗文集·金农诗文集》第233页,江苏美术出版社,1996年版。

〔11〕〔12〕黄《不要奴书与婢书——艺兰斋藏金农书法作品赏鉴》,《画廓》总第80期,2002年。

〔13〕《书法丛刊》2001年第1期,文物出版社。

〔14〕青岛陈子良藏墨迹,见周积寅《郑板桥年谱》430页。

〔15〕《郑板桥集》补遗《四子书真迹序》,上海古籍出版社,1979年版,第182页。

〔16〕马宗霍《书林藻鉴》卷十二,文物出版社,1984年版,第212页。

〔17〕《郑板桥集》补遗《跋临〈兰亭叙〉》,上海古籍出版社,1979年版,第175页。

〔18〕《郑板桥集·诗抄》,上海古籍出版社,1979年版,第60页。

〔19〕金农《冬心先生三体诗》,见《扬州八怪诗文集·金农诗文集》第222页。

〔20〕见卞孝萱《高翔的书法》,《冬青书屋笔记》第391页,东方出版中心,1999年版。

作者:朱天曙