马啸 | 从苏轼到赵孟頫:中国艺术史转折的关键点

苏轼和赵孟頫是中国艺术史上的两个至关重要的人物,他们虽然生于不同时代,有着不同的性格和截然相反的命运,但对于艺术却有着相同或相似的理解,正是这种相同或相似的理解,形成了他们独特的艺术观。首先苏轼在书法上提出“自出新意,不践古人”、“无意于佳乃佳”的理论,进而他又将此种“尚意”原则运用到绘画,强调“写意”性,反对“形似”,并提出“士人画”的概念。这些理论不仅使宋代书法有了“尚意”的特征,而且还催发了“文人画”的诞生,并为中国画最终定位于写意艺术奠定了基础。赵孟頫在理论与实践两方面将其深化,他不仅强调“书法以用笔为上”、“用笔千古不易”,而且还将书法的审美与创作原则具体应用于绘画,从而确立了“以书入画”的中国绘画基本原则;同时,他追求“古意”、注重“内美”、崇尚简约的艺术理念及风格特征也深深影响着当时及后世的创作。

苏轼 赵孟頫

在中国书画史上,苏轼与赵孟頫分别以其超卓的观念与实践构成了艺术的接力,他们前赴后继,引导了一场艺术的革命。这场革命的意义是如此之大,几乎成为他们身后每一个艺术家思维与行动的准则,直到今天我们还深受它的影响。

关键词:苏轼 赵孟頫 尚意 士人画 古意 用笔为上 千古不易 以书入画

一、两种命运,一样心绪

在中国文化史上,苏轼与赵孟頫生活的年代相去不远,他们都曾是当朝的重臣,都是诗、书、画全能的大家。然而,他们又生活在两个截然不同的政治环境中,由于迥然不同的性格,造成了他们不同的命运与人生遭遇。但我们细细品味,发现他们的内心却又具有多重的一致性。特别重要的是,这两位前后相差200多年的士大夫竟是以几乎相同的观念与实践,影响和带动了中国艺术的变革。

苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。他出身书香门第,聪明早慧,从小就受父亲苏洵(1009年-1066年)的影响,酷爱读书,年及弱冠,便已“学通经史,属文日数千言”[1],嘉祐元年(1056),未满20岁的苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。翌年,便以一篇《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,却因欧阳修误认为是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,使他只得第二。从此,他才学名重京师。嘉祐六年,苏轼被授予大理评事、签书凤翔府判官。

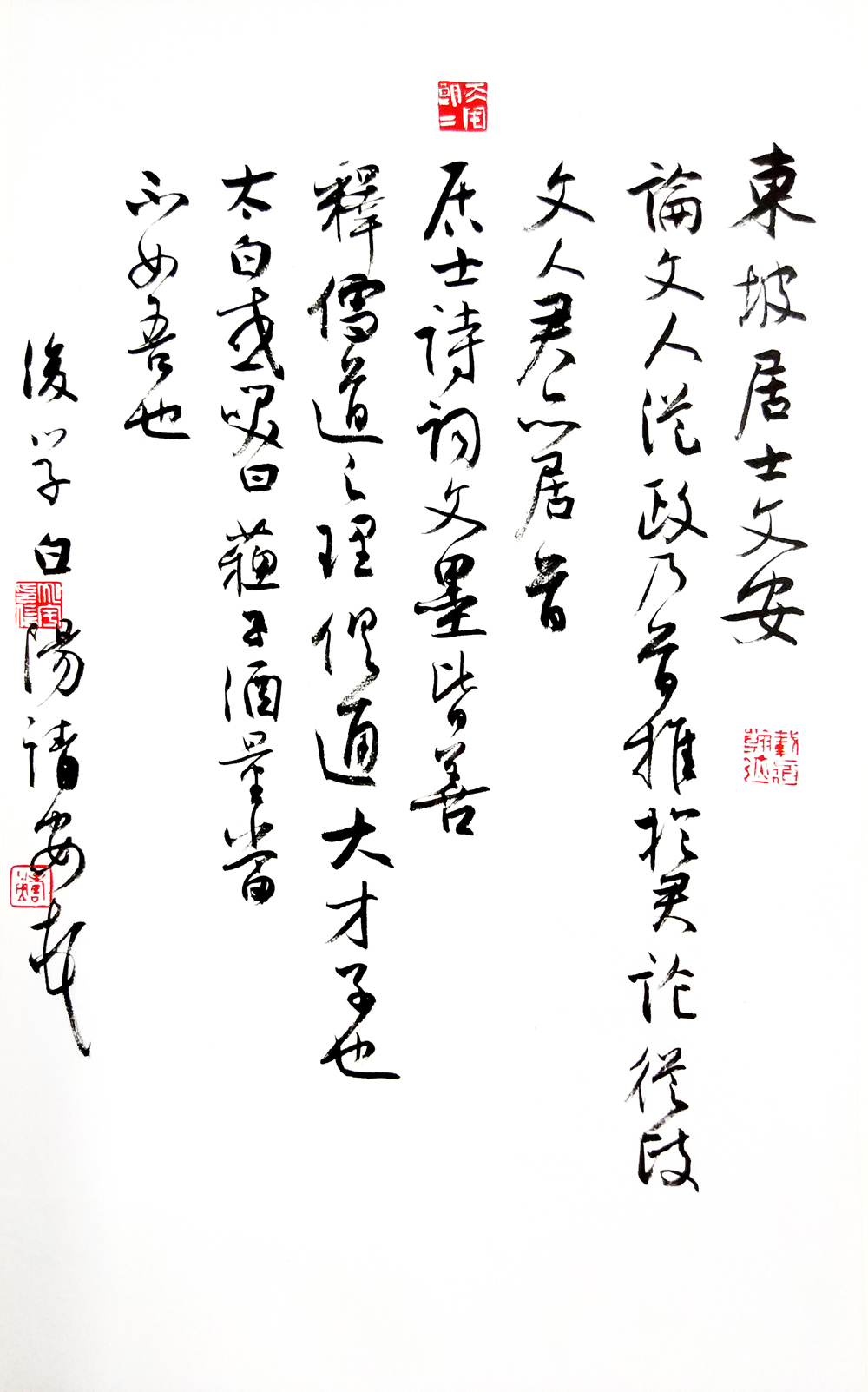

苏轼 渡海帖

苏轼为人,“赋性刚拙,议论不随。”[2]“忠规谠论,挺挺大节”[3],“遇事敢言”、“刚正嫉恶”[4],“专务规谏”,以致“直须谈笑于死生之际”,“祸福得丧付与造物。”[5]因此他的遭际常常是“以不善俯仰,屡致纷纷”[6],历经宦海沉浮,多次卷入新旧党争的政治漩涡,屡遭贬谪,成为整个宋代命运最为坎坷的文人士大夫。苏轼一生离京外放3次,分别在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州、颖州、扬州、定州等8处共担任了16年的地方官。元丰二年(1079)因“乌台诗案”入狱,九死一生。出狱后被贬谪黄州团练副使。绍圣元年(1094),他又被以“诽谤先帝”的罪名从定州贬到英州(今广东英德),此时他已57岁了。就在奔赴贬所的途中,朝廷又三传贬命,再贬为宁远节度副使、惠州安置。绍圣四年(1097)朝廷又以苏轼在惠州写诗托意讥讽朝政为名,再次加重迫害,将已60岁高龄且精力疲惫不堪的老人贬到更边远的海南昌化。元符三年(1100),哲宗驾崩,徽宗立,苏轼才被赦北归。建中靖国元年(1101)7月28日,病逝常州。终年65岁,追谥“文忠”。

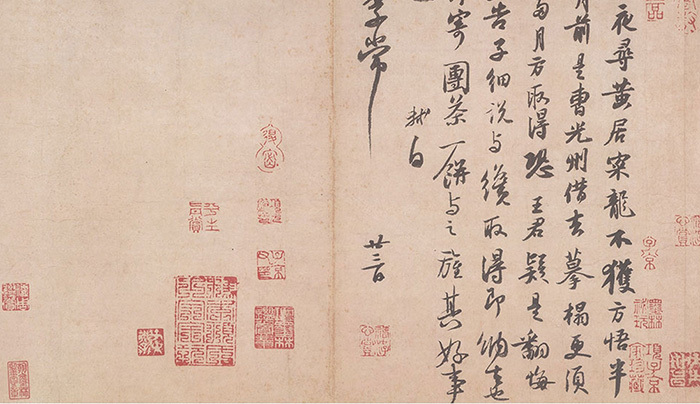

苏轼 天际乌云帖

苏轼是北宋时期成就最高的文学家,与父亲苏洵、弟弟苏辙(1039-1112)并称“三苏”,同列“唐宋八大家”。他也是整个中国文化史上成就最高、影响最为深远的人物之一,与中国传统文化相关的领域,他几乎无不精通:诗词、散文、书法,他达到了那个时代的最高峰,对音律、医学、金石、饮食、养生、环境学等也颇有研究;苏轼还是著名的政治家,虽然一生与王安石(1021-1086)推行的“新法”磕磕碰碰,但他始终从百姓的疾苦与国计民生出发提出自己对于社会的治理策略;他是中国历史上少有的杰出环境治理者,杭州、惠州、儋州等地有后来的面目,均受惠于他;他还自己捐资,与政府合办医院,免费为百姓治病。[7]

苏东坡从政40年,在地方做官33年,在朝廷7年;执政28年,被贬谪12年,一生颠沛流离。

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘!千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,唯有泪千行。料得年年断肠处,明月夜,短松岗。”[8]

这首悼亡妻词或许是苏轼命运最好的写照,然而他却是天生的乐天派。

苏轼 一夜贴

“常羡人间琢玉郎,天教分付点酥娘。自作清歌传皓齿,风起,雪飞炎海变清凉。万里归来年愈少,微笑,笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好?却道,此心安处是吾乡。”[9]

“此心安处是吾乡”,面对如此苦难人生,有此种旷达境界,大约惟有东坡能做到!所以当他年近知天命之年,听到自己被贬岭南蛮荒之地(英州)的消息时,尽管内心十分凄楚,但并不会绝望。

竹石幽兰图卷 赵孟頫 元代 26x380

相比而言,赵孟頫幸运得多。尽管他身处的政治环境、特别是作为宋氏王室宗族、又是“南人”的身份常令自己战战兢兢,甚至有些自卑,但他成年后的境遇却是我们大感意外。

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪,松雪道人,又号水精宫道人、鸥波,中年曾作孟俯。他本为宋太祖之子秦王赵德芳十一世孙,原籍大梁(今河南开封),四世祖崇宪靖王赵伯圭受赐第湖州(吴兴),于是,后世一般称赵孟頫为湖州人。

赵孟頫生性聪慧,天资上乘,读书过目成颂,为文操笔立就。其自幼(12岁时)丧父,14岁时因父荫补官,试中吏部铨选法,调真州司户参军。生母丘夫人激励他发愤读书,说:“汝幼孤,不能自强于学问,终无以成人,吾世则亦已矣。”赵孟頫“由是刻厉,昼夜不休……”[10]同是湖州人的元代诗人戴表元说:“子昂才极高,气爽。未弱冠,出语已惊其里中儒先,稍长而四方万里,重购以求其文。车马所至,填门倾郭,得片纸只字,人人心惬意满而去。”[11]

赵孟頫23岁时,属于赵氏家族的大宋王朝灭亡了,夺取天下的蒙元政权对汉人采取了高度歧视的政策,在这其中,那些身居长江下游的江南人更是被视作“另类”,属末等,几乎没有被重用的机会。“台省要官皆北人为之,汉人、南人万中无一二,其得为者不过州县卑秩,盖亦仅有而绝无者也。”[12]。“至于元,则人民截然分为四等,一蒙古人,二色目人,三汉人即北人,第四等才是南人,因为他是最后投降的一伙。”[13]

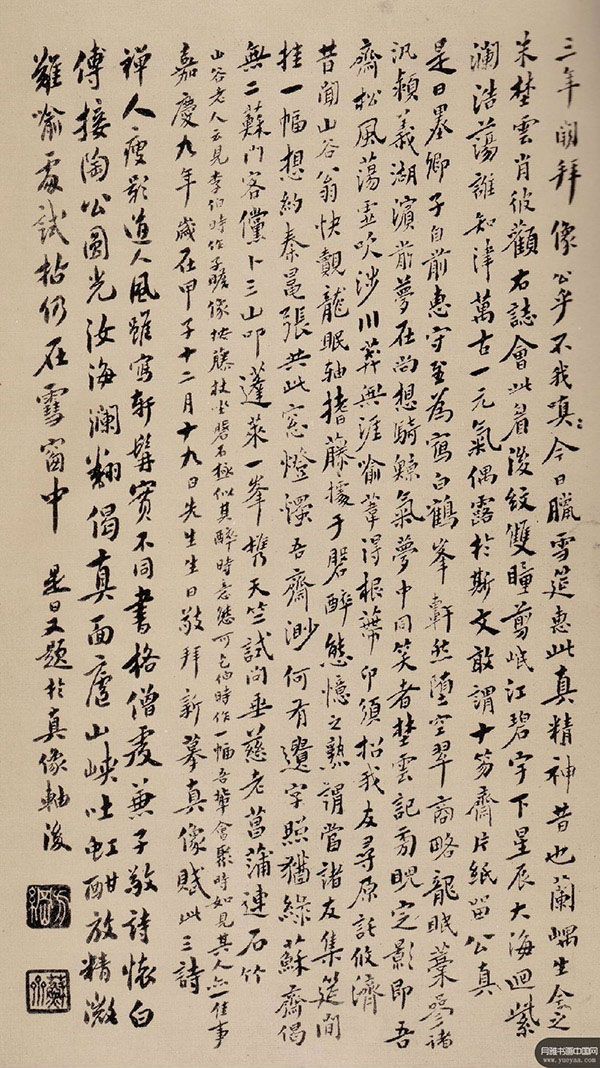

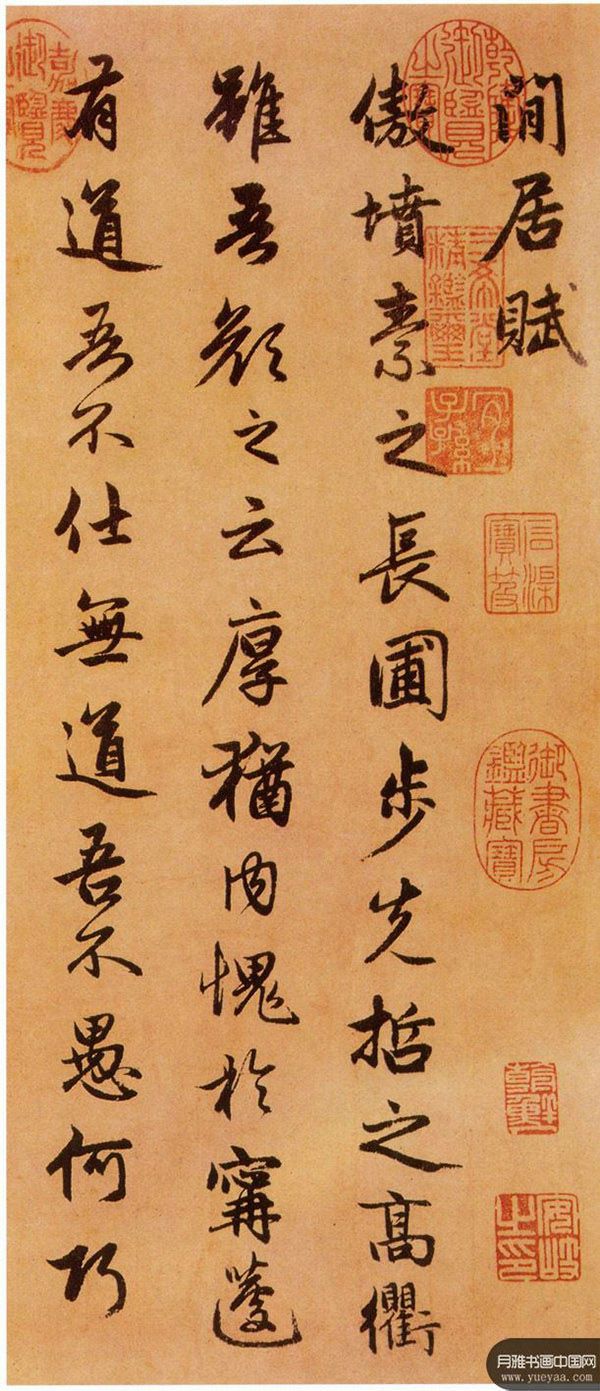

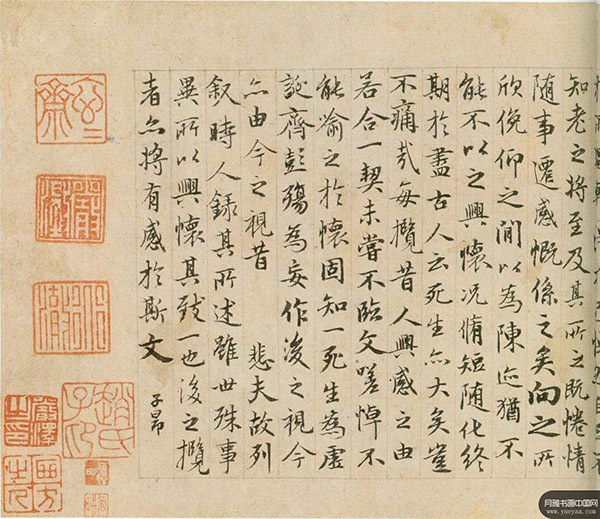

闲居赋_赵孟頫闲居赋 局部

作为王族后裔,青年赵孟頫闲居家中,有才无处施,自然有说不出的苦闷。其母又告诫他:“圣朝必收江南才能之士而用之,汝非多读书,何以异于常人?”[14]于是,赵孟頫于学更加精勤刻苦,期望有所成,以图进取。不久,赵孟頫即与钱选、王子中、牟应龙、肖子中、陈天逸、陈仲信、姚式被人并称为“吴兴八俊”,声闻遐迩,达于朝廷。

元至元二十三年(1286),32岁的赵孟頫被行台侍御史程钜夫(1249—1318)举荐给元世祖忽必烈(1215-1294)。世祖见其才气英迈,神采焕发,举止超俗,容仪非凡,十分欣赏,甚为亲重,赐官集贤直学士。元仁宗时,他又被拜为翰林学士承旨、荣禄大夫,官居一品,故时称“赵承旨”。

身处异族朝廷,虽为一品大员,赵孟頫也不得不谨小慎微,收敛言行,《元史·赵孟頫传》中说他“公性持重,未尝妄言笑,与人交,不立崖岸,明白坦夷。”但本质上,他并不是一个逆来顺受之人,更不是一个气节不全的软骨头。论性格,赵孟頫其实赵也是一个直率之人。他有诗说:“我性真且率,不知恒怒嗔。俯仰欲从俗,夏畦同苦辛。”[15]当今著名文化学者徐复观说:“赵松雪心灵上的清,是来自他身在富贵而心在江湖的隐逸性格。”[16]赵氏一生为官清正廉洁,敢于直言,常思及“余惟上为国家,不为吏民,慎谨兴息。”[17]他的诗文里充满了“愁”、“忧”、“伤”、“苦”、“怜”等等表现忧愁苦雨的心理状态的描状语汇。他深知元世祖提拔他也主要是出于政治上的考虑,以此作为安抚南人的一种手段,所以在他外表光鲜、荣华富贵的一生中,内心始终有一种焦虑。他著名的《罪出》、《古风十首》正是他仕元宦途的真切感受的流露:

在山为远志,出山为小草。古语已云然,见事苦不早。平生独往愿,丘壑寄怀抱。图书时自娱,野性期自保。谁令堕尘网,宛转受缠绕。昔为水上鸥,今如笼中鸟。哀鸣谁复顾,毛羽日摧槁。向非亲友赠,蔬食常不饱。病妻抱弱子,远去万里道。骨肉生别离,丘拢缺拜扫。愁深无一语,目断南云杳。恸哭悲风来,如何诉穹昊!(赵孟頫《罪出》)

山深多悲风,日暮愁我心。玄云降寒雨,松柏自哀吟。(赵孟頫《古风十首》)

身为元廷要职,赵孟頫的内心竟也与踯躅在被贬谪路中的苏轼一样悲苦!

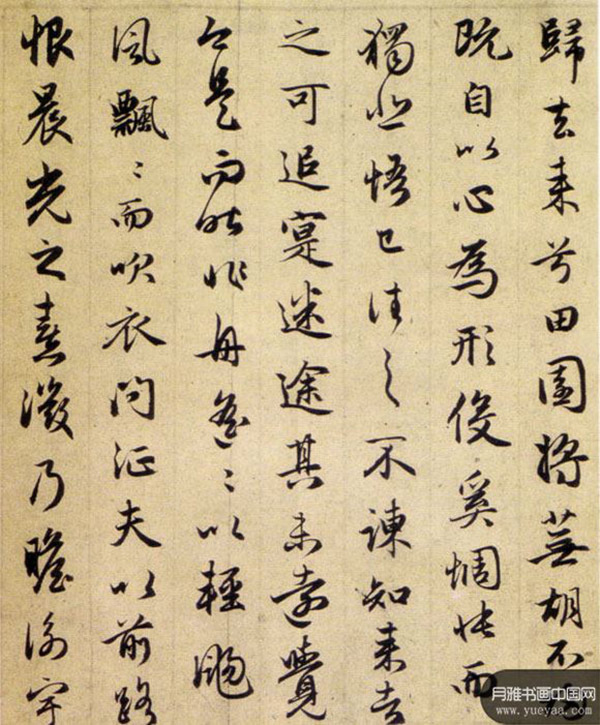

归去来辞 赵孟頫 元代

于是“浮利浮名不自由,争得似,一扁舟,弄风吟月归去休”[18]不仅是其妻管道升(1262-1319)的规劝,也这位风光无限的元朝重臣真实的内心独白。所以,忽必烈去世后,赵孟頫生出退意。仁宗延祐六年(1319),65岁的赵孟頫终于南归故土,以山水画自娱,了却余生。

苏轼,赵孟頫,以他们的才华占领了各自时代的精神最高峰,尽管一个命运多桀,一个频步青云;一个赋性刚拙、旷达敞亮,一个谨小慎微,但他们的内心都是为了追求安宁。而达到这一目的的最好手段,除了诗词,便是书法与绘画,还有自然的山与水。

“齿豁头童六十三,一生事事总堪惭。唯余笔研情犹在,留与人间作笑谈。”(赵孟頫《自警》)

“兴来一挥百纸尽,骏马倏忽踏九州。(苏轼《石苍舒醉墨堂》)

“小舟从此逝,江海寄余生”(苏轼《临江仙·夜饮东坡》)

然而,两座文化巨峰的“闲情逸致”,他们看似“不经意”的言与行,却实实在在引导了北宋以后大半部中国艺术史的走向。

二、大宋基业,人文血脉

苏轼与赵孟頫一为宋人,一为元人,但他们原本都是宋人(苏轼生于北宋末年,赵孟頫则生于南宋末年)。所以,他们的一切都与于大宋王朝息息相关。

宋朝,在后世的人们眼里是一个有些可怜的王朝。“西北望长安,可怜无数山。”[19]辛弃疾这广为人们熟悉的词句,为我们形象地勾画出了宋朝(特别是南宋)的“可怜”相。

宋朝是一个关于“干戈”与“玉帛”的故事。

宋朝弱,在于干戈(军事)之弱,然而在这干戈之外,宋朝却是一个完完全全用“玉帛”(文化)包裹起来的盛装王朝。

宋建国后,“兴文教,抑武事”,宋朝以文立国,以仁义治国,实行中央集权加仁政的政治模式和和平发展的基本国策,虽然在国防上处于被动,却在经济、文化、教育等方面取得了辉煌的成就,创造出一个“郁郁乎文哉”[20]的时代,其于经济、文化、科技及社会生活方方面面之成就几乎是前无古人、后无来者。

以农为本,重农抑商是中国历朝历代的基本国策,而宋朝是我国历史上唯一不实行抑商政策的王朝。宋朝大力推行“通商惠工”政策,推进工商业的发展,加快城市化的进程,创造了国家空前繁荣的商品经济和高度的物质文明。

宋朝的官僚体系虽然庞大,但其管理却是开放式的,早有早市,夜有夜市,通宵达旦,热闹非凡。张择端的《清明上河图》真实描绘了此种繁华景象。

宋代是我国传统文化发展的巅峰时代。哲学、伦理、教育、科学、文学、艺术、医学、工艺可谓是百花齐放,并且达到了前所未有的高度。

这是一个政治与文化气氛空前宽松的时代。北宋在100年里,5任皇帝未曾杀过一个文人。宋太祖曾对儿孙立下规矩:言者无罪,不杀大臣。[21]所以在宋朝,弹劾权臣的事儿屡见不鲜,甚至连皇帝颁发的圣旨都曾经被谏官驳回。

宋代学校教育异常发达,京师设有国子学,太学等等,另外有专业性很强的武学、律学、算学、画学、书学、医学。此外还有国家及州、府图书馆向人民开放。宋仁宗以后,鼓励各州县兴办学校。至宋徽宗时期,全国由官府负担食宿的州县学生人数达到十五六万人,这种情况在当时世界上是绝无仅有的。除了官办学校之外,民间可以开办学校,私人讲学授徒亦蔚然成风,其中以书院的兴盛最为引人注目,闻名全国的有所谓四大书院,即石鼓、岳麓、白鹿洞、应天书院。据史书记载,至南宋时期,很多州都建有书院。书院与官办的州县学不同,通常是由士大夫所建,因而学校环境较为宽松,除了正统的儒家学说之外,其它各种学术均可以讲授,不同的思想可以相互交流、切磋、辩难。而官方并不加以干涉,相反在很大程度上予以支持,甚至连皇帝都会给民间书院题写院名。与教学相关联,印刷出版和书籍发行业也发展起来。如此等等举措,形成了“百花齐放,百家争鸣”的局面,大大推动了两宋学术的繁荣和进步。所以有人说,宋朝是“当时世界上文化普及程度最高、人民文化水准最高的国家”。[22]

这更是一个群星璀璨的时代。有人统计,就数量而言,这一时代诞生的伟大哲学家、思想家、文学家、艺术家、科学家、政治家“比之前、之后所有封建朝代加起来的数量都还多得多。”[23]单就文学而言,唐宋八大家,宋朝就占了六家。另外宋词是中国文学艺术的又一个高峰,使宋朝成为一个歌声遍地的国度。绘画艺术、工艺美术、舞蹈艺术等,都达到了前所未有的高峰。

这是一个中国人对世界作出贡献最大的朝代。中国历史上的重要发明有一半以上都出现在宋朝,如火药、指南针、活字印刷术、纸币、垂线纺织、瓷器工艺、丝绸、茶叶、冰激凌、面条等等。还有航海、造船、医药、农业等领域的科技水平也达到了前所未有,后难比及的高度。[24]

明代学者徐有贞(1407-1472)早就说过:“宋有天下三百载,视汉唐疆域之广不及,而人才之盛过之。”[25]英国著名历史学家阿诺德·约瑟夫·汤因比(1889年-1975)赞美说:“宋朝是最适应人类生活的朝代,如果让我选择,我愿意生活在中国的宋朝。”[26]中国近代思想家严复(1854—1921)说:“若论人心政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者,为恶为善,故不具论,而为宋人所造就,十八九可断言也。”[27]史学家陈寅恪(1890-1969)更断言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”[28]

下面,我们集中看看宋朝的艺术。

在宋朝,艺术的成就集中表现在书法、绘画与雕塑,其中以书法中的行书和草书、绘画中的山水和花鸟画,雕塑中的佛教造像为最盛。其繁荣有两个直接原因:

1、宋朝在建国之初就设立了翰林书画院,先后集中了社会上的名手及西蜀、南唐两地的画院画家,宋代皇帝又都不同程度的爱好书画,重视画院建设,因此,画院体制逐渐完善,规模不断扩大,尤以徽宗时最为突出,成为古代宫廷绘画最为繁盛的时期。

2、知识分子把书画视为高雅的精神活动和文化素养,并对书画提出了鲜明的审美标准和创作原则,此举不仅导致了了宋人“尚意”书风的形成,还从根本上改变了绘画创作队伍的结构,使得绘画不再是画工、画匠、画师专利或养家糊口的手段,而成为文人雅士们抒发情绪、陶冶情操、寄托精神的载体。民间、宫廷、文人士大夫之间的绘画创作各具特色、自成体系,而又互相影响,使宋代绘画在内容、形式、技巧诸方面都出现群彩纷呈、多方发展的局面。

自太祖起,几乎宋代每朝皇帝都热心文艺,笃好书画、音乐。这大大影响到统治阶层及上流社会的爱好、习尚,更促成了宋代绘画、书法、音乐艺术的大发展,同时也为宗室创造出非凡的艺术成就提供了条件。在整个赵氏宗族贵族之中,除了徽宗赵佶、高宗赵构的著名帝王好家外,赵家孕育了一大批优秀艺术家。

关于宗室画家的画艺,清人唐岱(1673-1752后)说:“画家得名者有二,有因画而传人者,有因人而传画者。……若地位之尊崇,如宋仁宗、徽宗、燕恭王、肃王、嘉王、南唐后主,以人传画者也。”[29]

赵氏宗室画家中“因画传人”,在赵孟頫之前,能关系到画史演进而传世作品被是若神品者也大有人在。如赵令穰、赵令松兄弟,赵宗汉、赵光俨、赵伯驹、赵伯骕兄弟,赵孟坚,可以说,在整个数千年的封建世袭统治中,赵家王朝中涌现的的艺术家是最多的,也是对艺术史贡献最大的。

如果说,宋代宽松的政治环境、丰富的社会生活、杰出的文化成就,造就了苏轼的旷达飘逸与人性的饱满,激活了他的思想,那么,同样也是宋朝丰厚的文化底蕴,加上其宗族渊源、人文血脉哺育了赵孟頫,让艰难的时世中担当起引领精神、传承文化的重任。

三、传承接力,引领变革

在中国书法史上,宋代是个“尚意”的时代,它表面上是对唐人“尚法”传统的矫正,但从艺术史的规律来讲,则是一种必然。

清人刘熙载(1813-1881)在其名著《艺概·书概》中说:“论书者谓晋人尚意,唐人尚法,此以觚棱间架之有无别之耳。实则晋无觚棱间架,而有无觚棱之觚棱,无间架之间架,是亦未尝非法也;唐有觚棱间架,而诸名家各自成体,不相因袭,是亦未尝非意也。”

所以,无论尚韵、尚法还是尚意,目的都是在贴近或追求一种气韵,而在整个中国古代艺术史上,最能表现气韵的就是魏晋人士的书风,其后各代书法家以自己各自的理解和努力,从不同的角度来阐述或标扬自己所能获得的气韵。当然,方法或角度不同,所达到的境界也必有差别。对此明末清初书学家冯班(1602-1671)作了概括:“结字,晋人用理,唐人用法,宋人用意。用理则从心所欲不逾矩。因晋人之理而立法,法定则字有常格,不及晋人矣。宋人用意,意在学晋人也。意不周币则病生,此时代所压。赵松雪更用法,而参以宋人之意,上追二王,后人不及矣。”[30]从这段论述中,我们可发现赵孟頫的高妙之处,而他之所以高妙,在于“参以宋人之意”,说得直接一点,就是发扬光大了北宋苏轼等人的艺术理念,并将转化为一种行动。

苏轼是宋代“尚意”书风的主要倡导者,也是第一个比较清晰地阐明文人画审美理论的人。他的那些看似零碎的片言只语,不仅影响了中国书法史的发展,而且也带动了中国绘画的转向。苏轼在北宋晚年提出的这些具有决定意义的论断早已为人们熟知:

“我书造意本无法,点画信手烦推求。”(《石苍舒醉墨堂》)

“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”(《自论书》)

“吾虽不善书,晓书莫如我;苟能通其意。常谓不学可。”(《和子由论书》)

“书必有神、气、骨、血、肉,五者缺一,不为成书也。”(《论书》)

“书初无意于佳,乃佳尔。”(《论草书》)

从中,我们可以清晰地看到,苏轼反对刻意或亦步亦趋地学古人,强调作品要真实反映作者性情,且要“自出新意”。而正是这种“不践古人”的精神,使得他的书论在他那个时代有了一种导引作用。

这是在书法上,在绘画上,苏轼也持相同的观点:

“论画以形似,见与儿童邻。诗画本一律,天工与清新。”[31]这是中国画学史上人们最为熟悉的言论之一。苏轼提出这样的理论,旨在矫正前代以来形成的以追求“状物”、“形似”为目的的院体画风造成的片面影响。

在《跋汉杰画山》中,苏轼提出:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦。汉杰真士人画也。”在这里,他在中国绘画史上第一次提出了“士人画”的概念,并将其视为比“画工画”更高的东西。在《文与可画筼筜谷偃竹记》中,他更是为“文人画”创作理念定下调子:“竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩蝮蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。”“胸中之竹”乃心中之竹,它不拘泥物象,是作者精神的外化。苏轼的表兄文同(1018-1079)极赞同其主张,自诩作竹“此竹数尺耳,而有万尺之势。”

为使自己“士人画”的创作理论更清晰化,他将唐代画家吴道子(约680-759)与诗人王维(701-761)的画相比较:“吴生虽绝妙,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙鬲谢龙樊。”[32]他更赞美道:“味摩诘之诗,诗中有画。观摩诘之画,画中有诗。”[33]明确反对追求形似的画工风格,倡导诗情画意的文人画风格。

不仅如此,他还身体力行,进行笔墨实践,以竹石、枯木做素材进行创作,与文同的墨竹创作共同开启了文人画创作新模式。其曾作《枯木怪石图》,自题:“枯肠得酒芒角出,肺肝错搓牙生竹石。森然欲作不可留,写向君家雪色壁。”米芾(1051-1107)《画史》中说:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。” 黄庭坚(1045-1105)在《题子瞻枯木》中说:“折冲儒墨阵堂堂,书人颜扬鸿雁行。胸中原自有丘壑,故作老木蟠风霜。”他在《题东坡竹石》中又说:“风枝雨叶瘦士竹,龙蹲虎踞苍藓石,东坡老人翰林公,醉时吐出胸中墨。”

“胸中盘郁”、“胸中丘壑”、“胸中墨”等等,正是书画家所想表达的内在之物,它的意义远非事物的表面物象、形态所能涵盖。

苏轼、文同的实践虽局限于花鸟画创作领域,却对山水画、人物画均具有示范意义。

在人物画方面,李公麟(1049-1106)凭借自已高超的文学、书法功底和古物鉴赏能力,把唐代的“白画”创造性地发展为白描,这种脱离色彩的线条更加强调书法功力和抽象的审美情趣,更加符合文人的审美标准。

作为晚辈,米芾、米友仁(1074-1153)父子的山水画创作深受苏轼的艺术理论的影响,他们那最具标志性的“米家山水”将原本宋人极精致、繁密的山水简化成为浓淡变幻的墨点——“米点皴”。他们不仅放弃了颜色,也放弃自己最擅长的线条,用墨点代表无尽的溪山、烟云向我们诉说他们胸中的逸气。米家父子这种大胆的笔墨“游戏”,是中国艺术史上最具实践与象征意义的解构事件,对于自隋唐开始的山水画传统具有颠覆性意义,它标志着山水画以简代密地转变,经元初的高克恭继承发展,对元明清的文人画产生了巨大影响。

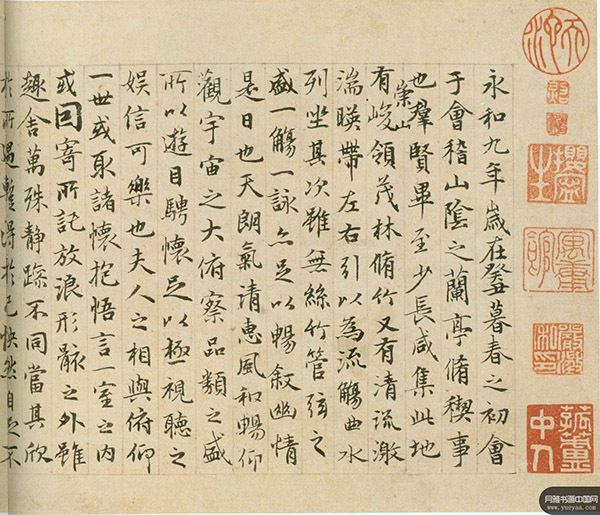

赵孟頫 临兰亭

赵孟頫是一个复古主义的大师,其主张回归古人的艺术传统,曾说:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益”,“宋人画人物,不及唐人远甚。予刻意学唐人,殆欲尽去宋人笔墨。”[34]

从表面上看,赵孟頫“贵有古意”的理论与苏轼倡导的“自出新意,不践古人”的理论相冲突,但当我细细品读各自理论后,却发现其中深刻的一致性:

苏轼说:“予尝论书,以谓钟、王之迹,萧散简远,妙在笔画之外。至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而钟王之法益微。”[35]

赵孟頫说:“右军字势古法一变,其雄秀之气出于天然,故古今以为师法。齐、梁间人结字非不古,而乏俊气,此又有乎其人,然古法终不可失也。”[36]

无论苏轼,还是赵孟頫,从本质上都极重视古人之法,他们都是在努力追求魏晋人士曾经达到那种萧散简远、自然天成的境界,所反对的也都是那种人为造作痕迹。

当然,作为继任者,赵孟頫所作的工作比苏轼更为具体,也更为全面。他的功绩主要表现在以下几方面。

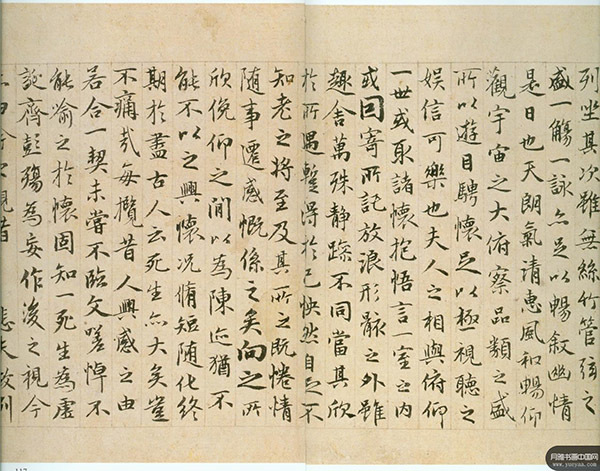

一、强调“千古不易”的用笔基本法则,坚持其稳定性、一贯性。

“学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。”(《跋定武兰亭》)

“学书有二:一日笔法,二日字形。笔法弗精,虽善犹恶,字形弗妙,虽熟犹生。学书能解此,始可以语书也己。”(《论书》)

“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”(《兰亭十三跋)

“用笔千古不易”是中国书法理论史最具争议的著名论断,一如它的倡导者本人,自公元13世纪诞生以来,饱受指谪,几乎成了“人格卑下”的赵孟頫在艺术上奉行“保守主义”路线的有力证明。

自然,在源远流长的中国书法史上,笔法随时代的演变而不断变化,特别在宋以前各代,几乎每一时代都产生了特定的笔法,如在商周时代有适用于甲骨文和金文的笔法,在秦汉时代,有适用于小篆、隶书或隶草的笔法,到魏晋、隋唐时代,又有适用于今草、行书及楷书的笔法,即使在大篆盛行的商周时代,笔法也是多种多样。正是这多样的笔法,加之多样的结体,才形成了面目多样、形态不同、丰富多采的大篆。从这个角度来讲,我们的确不能武断地说:“笔法千古不易。”

但当我们顺着历史发展的脉络耐心考察,在多变的中国书法的笔法体系中的确也发现有一种不变的东西。

让我们把时间拉回1800多年前的东汉晚期,满腹经纶的蔡邕(133-192年)曾作过一篇名为《九势》的短文:

夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。

落笔,凡落笔结宇,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带,无使势背。

转笔,宜左右回顾,无使节目孤露。

藏锋,点画出入之迹,欲左先右,至回左亦尔。

藏头,圆笔属纸,令笔心常在点画中行。

护尾,画点势尽,力收之。

疾势,出于啄磔之中,又在竖笔紧趯之内。

掠笔,在于趱锋峻趯用之。

涩势,在于紧駃战行之法。

横鳞,竖勒之规。

此名九势,得之虽无师授,亦能妙合古人,须翰墨功多,即造妙境耳。

篇目虽为《九势》,但其主要内容是谈笔法,说得更确切一点,是探讨如何把握笔法之“势”。

“藏头护尾”、“力在字中”、“下笔用力”、“肌肤之丽”、“左右回顾”、“欲左先右”、“圆笔属纸”、“令笔心常在点画中行”等等,都是早为人们熟悉的基本笔法。赵孟頫所说的“千古不易”的笔法原则也正是指这些用笔规律。所不同的是,赵氏只是告诫世人“书法以用笔为上”,“用笔千古不易”,此外他并没有作过多说明。或许正是他论述的过于简练,使得人们对其观点产生了歧义,甚至怀疑其准确性。

“笔法”是整个以毛笔为主要工具而构筑的中国传统艺术的核心。一旦忽视的笔法,那么无论结构多少完美、造型多么别致,作品都会失去神采。偏离了笔法的正道,我们愈是在形式下功夫,愈容易坠入魔道(此令我们想起前些年在书坛盛行的“流行书风”)。

清代朱和羹说:“临池之法,不外结体用笔。结体之功在学力,而用笔之妙关性灵。苟非多阅古书,多临古帖,融汇于胸次,未易指挥如意也。”[37]“关性灵”大约是对赵氏“用笔为上”的书法理论的最生动解释。

二,将书法引入绘画,追求笔意之美,彰显笔墨价值。

赵孟頫生于南宋,此时由于苏轼等人的影响,南宋的院体画与北宋有了一些不同,即在通过工致、精细而有限的场景传达一种诗情画意。但同时,又将北宋时期的某些优点抛弃了,就是将原本变化且富有意味的丰富用笔简化成几乎一致的硬直笔画。

笔意的忽略或简化,使南宋绘画蜕变成一幅幅精致的构图。此时,赵孟頫登场了。

“石如飞白木如籀,写竹还须八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”[38])

上述短短的28个字,一首并不深奥的诗,将中国绘画艺术彻底地引向了一条新路,这便是“以书入画”,用书法的笔法来表现物象,以笔墨抒发画家的心绪。

当赵孟頫这样做时,作品中物象“形”的重要性让位给了“线”,而“线”正是由“笔”产生的(有人称之为“随线写形”[39])。此时,笔墨不再处于服从地位了,不再机械地为物象服务,而是相反,画家之所以画物象,是为了表现笔墨之魅力。

如果说苏轼“写意”的理论及画竹石图的笔墨实践,对书法在绘画中重要性的认识还较为模糊的话,在赵孟頫那里,一切都清晰明了了。我们可以更彻底地说,正是有了赵氏的“以书入画”的理论(及实践)才使苏氏的“写意”变得可能,并成为中国艺术的审美与创作的最高准则,因为一旦离开了书法这个基本支撑,如果再作品不以“状物”为目的,那就没有了任何可观性。相反地,自从书法大踏步地进入了绘画,中国的文人墨客们便获得了一种前所未有的主动,他们可以不再拘泥于物象的生动与否,单是凭借笔墨便可以与天地沟通、与观者的心灵碰撞。

至此,中国绘画新的黎明正式到来了——在13世纪异族统治的文化雾霭里,赵孟頫让我们再一次认识到中国绘画的魅力之真正所在。更为重要的是,通过他的努力,“笔墨”二字的至关重要性在中国绘画凸现了出来,并让人们认请了其独立的审美价值。

三,削繁就简,洗尽铅华,从平淡中体味丰富

作为书法家的赵孟頫,始终像一个谜,让人接近却无法看清。他的作品,无论楷书还是行书、草书,也无论用笔还是结体,似乎都平稳有余,变化不足,甚至必要的情绪都缺乏,而反观他所推崇的魏晋书风,却是格外鲜活、生动,充满变化。

的确,变化并不是赵孟頫书法的长项,但它也并非四平八稳、状若算珠。赵氏书法多以圆笔见长,笔力沉静、坚实,结构宽绰、从容,它以牺牲外表的变化为代价来获取一种内在之力。这种力量,表面是如此的平和,以致让我们忽视它的存在。但纵观数千年书法史,像“赵体”这般笔力坚毅、沉着的东西实不多见。大约,不求变化的赵孟頫正是通过这种力量,为流传千年的中国艺术树起了一个新的审美标准。它让我们有机会在浮华之外,从清静、平和的角度来审视艺术!所以明人王世贞(1526-1590)赞其:“冲澹简远,意在笔外。”[40]清人钱泳(1759-1844)也说:“松雪书用笔圆转,直接二王,施之翰牍,无出其右。”[41]

简静清远,平正安详不仅是赵孟頫书法的特征,更是其绘画的特征。

赵氏绘画,除了追求古意、以书入画这两大特征之外,无论用笔或构图均遵循简约原则。这一点,在山水画表现得尤为明显:用笔上,采用了早期绘画“有勾无皴”的传统;构图上彻底颠覆了五代以来的以竖式为主、高耸繁复的的全景巨幛式山水图式,代之以横向展开的平远图景。他自言:“吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。”[42]例如在他的《双松平远图》中,北宋郭熙等人所具有的“回溪断崖,岩岫巉绝,峰峦秀起,云烟变灭,晻霭之间,千态万状”[43]的特色已消失,山石树木皆以淡墨枯笔写出,全如书法。用笔虽极尽中侧锋,但笔墨简练之极,画法上几乎没有皴染。

赵孟頫几乎可以成为中国绘画史是极简主义的典范!

“桑苎未成鸿渐隐,丹青聊做虎头痴。久之图画非儿戏,到处云山是我师。”[44]崇尚古意,从清静无为的自然中获得灵感,是赵孟頫绘画的基本原则。

这个原则直接引领了整个元代的绘画创作,并影响了以后明、清直至近现代的艺术审美。

四、躬行篆刻实践,开启文人篆刻传统,将诗、书、画、印完美结合。

赵孟頫是中国历史上第一位参与篆刻创作的文人士大夫艺术家,他纯用小篆刊刻“圆朱文”印章,并用于书画作品,成为文人篆刻的开山鼻祖。[45]

他在书画美学观念上崇尚和提倡“古意”的思想,同时影响了其印章审美观念。其曾摹辑《宝章集古》340枚“汉魏而下”的印章成《印史》,并为之作序。在不足200字的《印史·序》中,他批评了“近世士大夫”的“流俗”之巧。他明确指出:“近世土大夫”应从“汉魏而下”具有“典刑质朴之意”的印章中取法,从而在中国篆刻史上确立了影响后世的“汉印审美观”。今人如此评介赵孟頫《印史·序》意义:“标志着‘复兴汉印的旗幡,从此升了起来。……由于赵氏在《印史·序》中首次提倡质朴的汉印,从而确立了元、明、清三代直至今日仍然主要影响着印坛的汉印审美观”。[46]

诗、书、画、印结合虽然来自北宋的徽宗赵佶(1082-1135),但这位艺术皇帝的用印的目的仅局限于证明身份,印章在书画作品中的真正意义,还需近200年后的赵孟頫来发现,所以有人说:赵孟頫“在诗书画印融合的自觉意识上承接宋徽宗向前大大推进了一大步”[47]。他不仅根据别人的画写了大量的题画诗,还推出了完全由自己创作的诗、书、画、印融为一体的综合艺术品。这一做法大大丰富了中国书画的艺术语言,启发了后世艺术家的创作。

正是赵孟頫的努力,诗、书、画、印才融合为完整的艺术品,并成为中国艺术的一项传统。

四、生前的花,身后的果

1322年,69岁的赵孟頫在读书写字中走完了他矛盾、迷茫、尴尬而又荣耀的一生。死后被追封魏国公,谥号“文敏”。

此时,离苏轼过世已有221年。

苏轼与赵孟頫,是中国文人士大夫中两个极具影响的人物。但他们,一个是气节的化身,另一个则是失节的代表。

《中国艺术精神》的作者徐复观先生如此评介赵孟頫:“一个过了气的王孙,在实际上与当时的一般知识分子,有何分别?而必须严其贬责?并且在他的内心,实际是以这种富贵为精神上的压迫,因而这便更加深了他对自由的要求、对自然的皈依、对隐逸生活的怀念。因而更加深了他艺术上的成就。不可能每个人都能得到现实生活与精神向往的完全一致。不因现实生活而埋没掉精神的向往,并加深精神上的向往,这种矛盾生活,常是一个伟大艺术家的宿命,也常更由此而凸显出艺术家的心灵。”[48]

寻绎赵孟頫的一生,我们会发现一个地地道道的传统中国知识分子的奋斗逻辑——发奋读书,获取功名,入朝为官,然后隐退故里,与诗词、书画为伴了却一生。无论作为政治家的赵孟頫,还是作为诗人、书画家的赵孟頫,也不论是心境平和的赵孟頫还是内心纠结的赵孟頫,都没有脱离这一逻辑。

或许,苏轼也应是这样的逻辑。可惜流放的人生,并没有让他获得“隐退”的机会。

然而,不论“隐”与“不隐”,作为艺术家的苏轼与赵孟頫,都始终“在场”。

苏轼、赵孟頫两人虽有着完全不同的人生,但他们都面对某种困境。这种困境,在苏轼那里,是北宋宽松的思想、繁盛的文化映衬下的他个人一贬再贬的命运;在赵孟頫那里,是隐藏于他个人一帆风顺的仕途和荣耀之极的身份之下的元朝统治者对于思想的禁锢、对于文化的漠视和对于汉族知识分子的摧残。

历史就是这样地“有趣”:苏轼与赵孟頫这两位中国中古时代不可或缺的文化精英的“幸”与“不幸”正好相反!然而,他们的可贵也正是于此——无论“幸”与“不幸”,无论这种“不幸”发生于社会还是发生于个人,他们都默默承受,一如既往,那怕背负骂名,甚至身败名裂!

苏轼在人生的几番沉浮中,特别是十多年的被贬生涯中,成就了大业:不仅写下数量可观的足成为中国文化史经典的散文、诗词,而且将中国的书法与绘画带到了一个新的天地。单举书法实践的例子,他在被贬黄州期间于贫寒、病痛交加中写就的《寒食帖》成了“天下第三行书”;书法“宋四家”中除了他自己和蔡襄外,其余两个都与他有关:黄庭坚是他的弟子,米芾是他的追随者。

尽管一生中充满不幸,但我们仍然不需要指责北宋,因为它是数千年的中国专制历史中最为宽松的时代。苏轼生在变革的时代,碰撞是必然的。也许,苏轼正是通过自己命运的坎坷完成了一次民族精神的救赎。所以,在他的身后,我们的文化中多了一份“写意”与乐观。

长期以来,在人们的眼里,赵孟頫一直是一个“变节分子”,因为大宋王室宗族的他竟然去蒙元朝廷做官,充当压迫自己同胞的异族政权的帮凶。

生在异族统治的时代,赵孟頫精神上必然会遭受重压,何况他服务的这个由马背上夺得天下的政权只相信武力、重视硬实力,不仅变农田为牧场,而且还废弃科举,更将读书人贬为“臭老九”,致命社会出现“九儒十丐”的现象。在如此艰难的时世中,赵孟頫进入蒙元朝廷,尽管身为一品,但时时处处受到猜忌与防范,所以做的工作极为有限,但凭着翰林学士的身份和文化影响力,客观上承担起了中华(主要是汉民族)文化传承的重任,并且又通过自己的诗词、书画引导那些因国破家亡、仕宦无途而无限苦闷的读书人舒缓情绪、平和心态。

赵孟頫用颤颤巍巍的手,在幽暗、逼仄的通道里点燃了一支灯,让整个元朝透亮起来!这个本不懂文化的短命王朝,由此成为中国文化史上的亮点。

然而,他的温和、委婉、中庸并没有获得后世人们的一致肯定,甚至是那位以虚静、冲和出名的明人董其昌(1555-1636)也对他颇不看好:“书家以险绝为奇,此窍惟鲁公、杨少师得之,赵吴兴弗能解也。今人眼目为吴兴所遮障。”[49]

书法如此,他的绘画特别是他的山水画的命运也是如此。“赵孟頫虽被举为画坛领袖,……由于元代以山水画为主要画科,赵孟頫涉猎虽广且皆有造诣,但其山水画却不足以代表元代的最高成就;元四家以山水画为主,虽面目各异却代表着元代山水画的最高水准。所以,从元代绘画的发展趋向和艺术成就看,赵孟頫只是起到‘提醒’品格、指明方向的推动作用,真正代表元代绘画的是元四大家,元代绘画的艺术个性和创造水平直到他们才显现成熟。”[50]

的确,赵孟頫无论书法还是绘画,表面看去,并无多少变化或创造的成份。他的书法,历史上虽谓“赵体”,也颇具个人面目,但外表上一律是温和、均衡;他的山水画,既无特别的构图,也无特殊的笔法(皴法),更无繁复的空间层次,他只是一味地用简约但饱含书法意味的笔墨将山水、树木铺展于地平线上,然后一切交给观者。

这样的书法、这样的绘画,难免不受指谪。但也正是这样的书法、这样的绘画,引导中国艺术从雄奇、壮美、繁复走向平静、广阔、简约。无论是同时代的鲜于枢、邓文原,“元四家”(王公望、王蒙、倪瓒、吴镇),还是明代的董其昌、祝允明、“吴门四家”(文征明、沈周、唐寅、仇英)等,莫不受其启发或影响。这样的业绩,难道还不足以代表元代艺术的最高成就?!

“赵子昂忍辱于元朝,本身也担负着将文化和艺术的传承和延续。他承载着恢复和弘扬汉人传统文化的内心使命,以温和委婉的方式渲泄他的悲愤,以中庸去抗逆一个新朝。他提出的复古,就是心灵上寻找渊源和根部,在那么复杂纷乱的环境,你不能不膺服于他身上所具有的神性,太多的怨尤,太多的愤懑,太多的委屈,化在他深刻的孤绝里,他从晋唐里获得力量,从钟繇、二王那里获得养份和勇气,他得尽古法而有了强烈抒情形成自已的风格。”[51]

赵孟頫一生背负骂名,身后还指谪不断;他的理论只有片言只语、零零星星;他的艺术波澜不惊、简约平和。但自他开始,中国的书画艺术有了很大不同:

追寻“古意”、追求超逸的境界,成为艺术家们的共识。

书法在绘画中具有了决定性意义;

文人士大夫正式成为绘画创作的主体;

简约、写意的水墨画成为中国绘画的主要形式;

艺术创作成了作者怡情养性、平复情绪、标举精神、完善自我的手段;

诗、书、画、印结合成为一种规范和传统。

性情不同、际遇不同、环境不同,但是苏轼与赵孟頫对艺术有着大致相同的感怀与理念,并且都将他们变为亲身的实践。这种前赴后继的从理论到行动的实践,在宋、元之际串接起一条艺术精神之链,深深影响着人们的思维与创作。

在他们之后,几乎中国的每一个艺术实践者都受其影响,得其恩惠。但对于他们的意义,我们或许并不十分了解,甚至全然陌生。

注释:

[1] 苏辙《亡兄子瞻端明墓志铭》。

[2] 苏轼《乞罢学士除闲慢差遣札》。

[3] 元·脱脱、阿鲁图《宋史·本传》。

[4] 宋·李焘《续资治通鉴长编》。

[5] 苏轼《与李公择书》。

[6] 苏轼《与张太保安道》。

[7] 宋·周煇《清波杂志》载:“苏文忠公知杭州,以私帑五十两助官缗,于城中置病坊一所,名‘安乐’,以僧主之,三年医愈千人,与紫衣。后两浙漕臣申请乞自今管干病坊僧三年,满所医之数,赐紫衣及祠部牒一道。从之,仍(乃)改为‘安济坊’”。

[8] 苏轼《江城子》。

[9] 苏轼《定风波》。

[10] 元·杨载《赵文敏公行状。

[11] 元·戴表元《序子昂诗文集》。

[12] 明·叶子奇《草木子·克谨》。

[13] 鲁迅《花边文学·北人与南人》。

[14] 元·杨载《赵文敏公行状。

[15] 赵孟頫《松雪文集》卷三。

[16] 徐复观《中国艺术精神》第268页,华东师范大学出版社,2001。

[17] 赵孟頫《答子》。

[18] 元·管道升《渔父词》。

[19] 辛弃疾《菩萨蛮·书江西造口壁》。

[20] 《论语》。

[21] 宋人叶梦得《避暑漫抄》记载北宋《太祖誓碑》有“不得杀士大夫,及上书言事人”的内容。清人王夫之《宋论》卷一《太祖三》也有相似记载。

[22] 李兴濂《宋朝的繁荣》,载《凤凰博报》。

[23] 何仁勇《梦回宋朝·序》中国文史出版社,2010

[24] 郭军宁《解密宋朝盛世:前超汉唐,后越明清》,《祖国·综合版》2011年第18期。

[25] 徐有贞《重建文正书院记》。

[26] 转引自萧建生《中国文明的反思》第128页,中国社会科学出版社,2007。

[27] 严复《严几道与熊纯如书札节钞》,载《学衡》第13期。

[28] 陈寅恪《邓广铭宋史职官志考证序》,《金明馆丛稿二编》第245页,上海古籍出版社,1982。

[29] 清·唐岱《绘事发微》。

[30] 明·冯班《钝吟书要》。

[31] 苏轼《书郡陵王主薄所画折枝二首》。

[32] 苏轼《凤翔八观·王维吴道子画》。

[33] 苏轼《书摩诘〈蓝田烟雨图〉》。

[34] 引自明·张丑《清河书画舫》。

[35] 苏轼《书黄子思诗集后》。

[36] 赵孟頫《兰亭十三跋》。

[37] 清·朱和羹《临池心解》。

[38] 赵孟頫《题〈秀石疏林图卷〉》。

[39] 参见冯兆杰《由〈松平远图〉论赵孟頫随线写形的意义》,载《云南艺术学院学报》,2011年第3期。

[40] 明·王世贞《艺苑卮言》。

[41] 清·钱泳《书学》)。

[42] 引自明·张丑《清河书画舫》。

[43] 郑午昌《中国画学全史》,第200页,东方出版社,2008。

[44] 《赵孟頫《松雪斋文集》。

[45] 以前人们多采用明末清初周亮工《印人传》中的说法,将这一功劳归之于明人文彭,不确。

[46] 黄惇《中国古代印论史》第11页,上海书画出版社,1994。

[47] 张其凤《关于中国绘画“诗书画印”一体化进程的考察——兼论宋徽宗对此进程的重要作用》,《艺术百家》,2008年第6期 。

[48] 《中国艺术精神》,第365页,华东师范大学出版社,2001。

[49] 明·董其昌《画禅室随笔》。

[50] 邓乔彬、李杰荣《赵孟頫与元四家之变》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》,2010年第6期。

[51] 吴大勤《最是孤绝赵子昂》,载《一方丰美的水土:新世纪10年中山美文选》,暨南大学出版社,2011)

马啸简历

1962年生于浙江省湖州市,1984年毕业于浙江大学哲学系。曾任《甘肃日报》记者、中国书法家协会学术委员。现为中国国家画院教学培训中心副主任。