从苏轼到赵孟頫: 中国艺术史上 转折的关键点

在中国文化史上,苏轼与赵孟頫生活的年代相去不远,他们都曾是当朝的重臣,都是诗、书、画全能的大家。然而,他们又生活在两个截然不同的政治环境中,由于迥然不同的性格,造成了他们不同的命运与人生遭遇。然而,在他们的内心中却似乎又具有多重的一致性:这两位前后相差二百多年的士大夫竟是以几乎相同的观念与实践,影响和带动了中国艺术的变革。

元 黄公望 《富春大岭图轴》

74cm×36cm 南京博物院藏

两种命运,一样心绪

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,是北宋成就最高的文学家之一,位列“唐宋八大家”,其诗词、散文、书法都达到了当时的最高峰。他聪明早慧,未满20岁便已名重京师,但因一生与王安石推行的“新法”磕磕碰碰,加之为人“赋性刚拙,议论不随”,因此历经宦海沉浮,成为整个宋代命运最为坎坷的文人士大夫。“十年生死两茫茫,不思量,自难忘!千里孤坟,无处话凄凉。”这首悼亡妻词或许也道出了苏轼在屡遭贬谪后中内心的凄楚。但在苏轼的性格中更有一份天生的乐观,使他能够以“万里归来年愈少”“此心安处是吾乡”的旷达境界应对苦难的人生。

相比而言,赵孟頫幸运得多。尽管他在元人的统治下,作为宋氏王室宗族和地位最为低贱的“南人”时常感到战战兢兢,但成年后一帆风顺的仕途却让人十分意外。赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪道人,为宋太祖之子秦王赵德芳十一世孙。他同苏轼一样生性聪慧,“未弱冠,出语已惊其里中儒先,稍长而四方万里,重购以求其文”。但23岁时,大宋王朝灭亡,作为王族后裔,赵孟頫闲居家中,因坚信“圣朝必收江南才能之士而用之”而更加精勤刻苦,最终得到元世祖忽必烈的赏识。然而身处异族朝廷,赵孟頫深知元世祖提拔他主要是出于安抚南人的政治考虑,所以在外表光鲜、荣华富贵的一生中,他内心始终充满焦虑。其妻管道升曾劝其:“浮利浮名不自由,争得似,一扁舟,弄风吟月归去休。”这又何尝不是赵孟頫内心真实的独白?忽必烈去世后,赵孟頫即南归故土,以山水画自娱,了却余生。

苏、赵二人一个命运多舛,一个平步青云,一个刚拙旷达,一个谨小慎微,但他们的内心都是为了追求安宁,而达到这一目的的最好手段,除了诗词,便是书法与绘画,还有自然的山与水。“兴来一挥百纸尽,骏马倏忽踏九州”“唯余笔研情犹在,留与人间作笑谈”,这是苏轼与赵孟頫共同的心声,然而正是这些看似不经意的“闲情逸致”却在北宋以后实实在在地引导着中国艺术的走向。

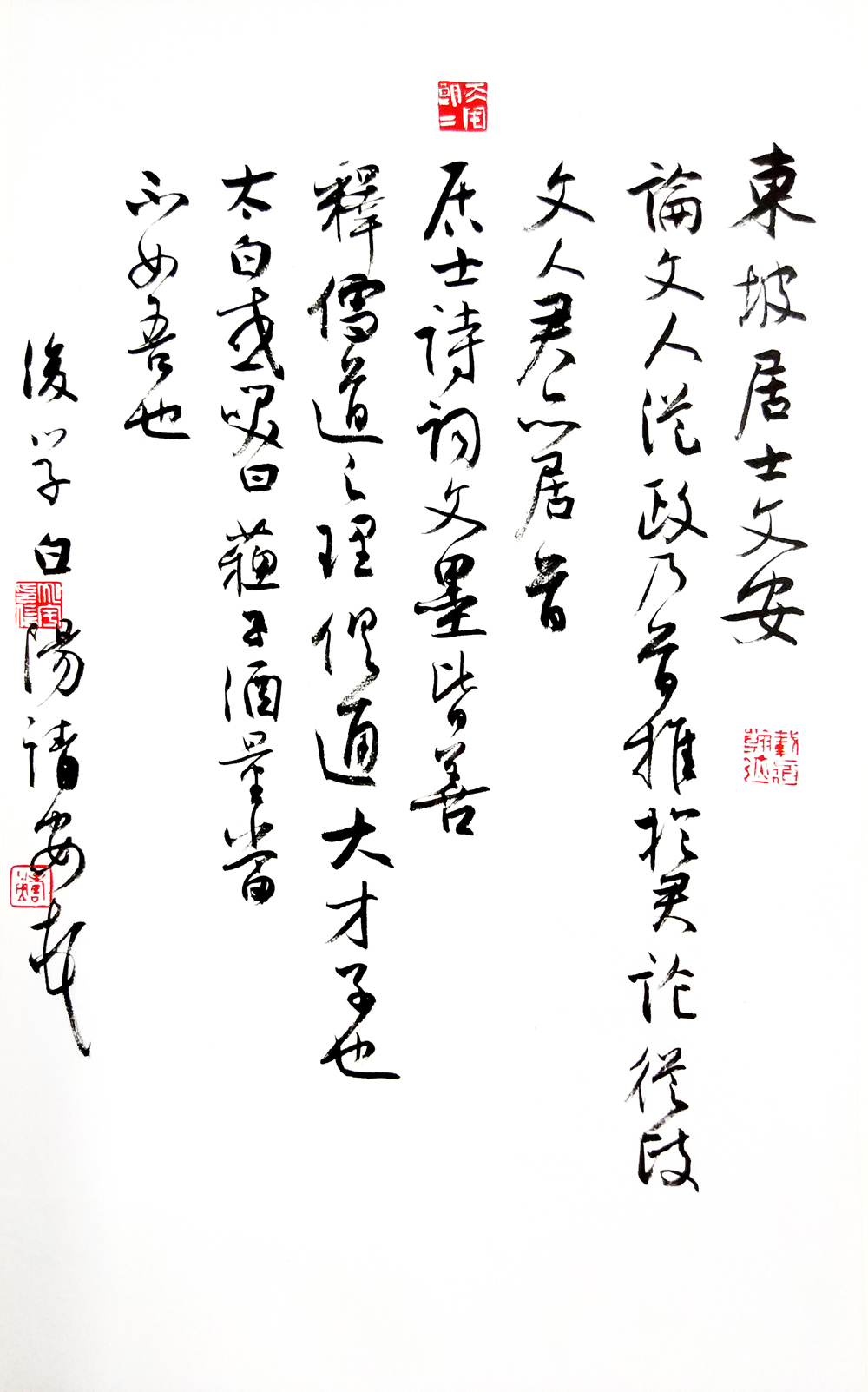

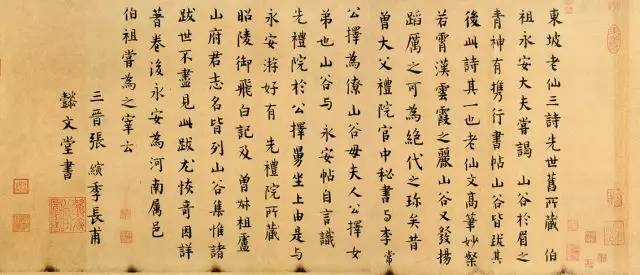

南宋 张演 《跋苏轼寒食帖》

传承接力,引领变革

苏轼是宋代“尚意”书风的主要倡导者,也是第一个比较清晰地阐明文人画审美理论的人。这不仅引发了宋代多种书法新风格的涌现,同时为中国画最终定位为写意艺术奠定了基础。苏轼曾提出不少具有决定意义的论断,如“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也”(《自论书》),“吾虽不善书,晓书莫如我;苟能通其意。常谓不学可”(《和子由论书》),“书初无意于佳,乃佳尔”(《论草书》)等。从中我们可以清晰地看到,苏轼反对刻意或亦步亦趋地学古人,强调作品要真实反映作者性情,且要“自出新意”。而正是这种“不践古人”的精神,使得他的书论在他那个时代有了一种导引作用。

在绘画上,苏轼也持相同的观点:“论画以形似,见与儿童邻。诗画本一律,天工与清新。”这是中国画学史上人们最为熟悉的言论之一。苏轼提出这样的理论,旨在矫正前代以来形成的以追求“状物”“形似”为目的的院体画风造成的片面影响。在此基础上,他在中国绘画史上第一次提出了“士人画”的概念,并将其视为比“画工画”更高的东西。他以画竹为例,认为“胸中之竹”乃心中之竹,它不拘泥物象,是作者精神的外化,借此为“文人画”创作理念定下了基调。他在将唐代画家吴道子与诗人王维的画进行比较时将其“士人画”的创作理论更加清晰化,提出“吴生虽绝妙,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙鬲谢龙樊”,明确反对追求形似的画工风格,倡导诗情画意的文人画风格。不仅如此,他还身体力行,进行笔墨实践,以竹石、枯木为素材创作了《枯木怪石图》。米芾在《画史》中评说:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。”这“胸中盘郁”正是苏轼所想表达的内在之物,它的意义远非事物的表面物象、形态所能涵盖。可以说正是这幅《枯木怪石图》与文同的墨竹共同开启了文人画创作的新模式。

苏轼、文同的实践虽局限于花鸟画创作领域,却对山水画、人物画均具有示范意义。在人物画方面,李公麟把唐代的“白画”创造性地发展为白描,这种脱离色彩的线条更加强调书法功力和抽象的审美情趣,更加符合文人的审美标准。山水画方面,米芾、米友仁父子将宋人精致、繁密的山水简化为以浓淡变幻的墨点表现的“米氏云山”,以此诉说胸中逸气。这标志着山水画以简代密的转变,经元初的高克恭继承发展,对元明清的文人画产生了巨大影响。

赵孟頫是一个复古主义的大师,其主张回归古人的艺术传统,曾说:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”这看似与苏轼“自出新意,不践古人”的理论相冲突,但细细品味,却能从中看到深刻的一致性。苏轼曾说:“予尝论书,以谓钟、王之迹,萧散简远,妙在笔画之外。”可见他极重视古人之法,一直在努力追求魏晋人士曾经达到的那种萧散简远、自然天成的境界。作为继任者,赵孟頫所作的工作比苏轼更为具体,也更为全面。他的功绩主要表现在以下几方面。

首先,他强调“千古不易”的用笔基本法则,坚持其稳定性、一贯性。赵孟頫在《兰亭十三跋》中说:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”“用笔千古不易”是中国书法理论史最具争议的著名论断,如果纵观整个中国书法史,笔法确实在随时代的演变而不断变化。特别在宋以前各代,甲骨文、金文直至篆、隶、草、真各书体都有自己特定的笔法,即便是商周时代盛行的大篆,也因笔法、结体多样而形成丰富多彩的面貌。从这个角度来讲,我们的确不能武断地说:“笔法千古不易。”

但当我们顺着历史发展的脉络耐心考察,在多变的中国书法的笔法体系中的确也发现有一种不变的东西。东汉晚期的蔡邕曾作《九势》,其主要内容是谈笔法,说得更确切一点,是探讨如何把握笔法之“势”,如“藏头护尾”“力在字中”“下笔用力”“肌肤之丽”等。而赵孟頫所说的“千古不易”的笔法原则也正是指这些用笔规律,只是因为赵氏的论述过于简练,才使得人们对其观点产生了歧义,甚至怀疑其准确性。

实际上,赵孟頫所讲的“笔法”是整个以毛笔为主要工具而构筑的中国传统艺术的核心。一旦忽视了笔法,那么无论结构多少完美、造型多么别致,作品都会失去神采。偏离了笔法的正道,我们愈是在形式上下功夫,就愈是容易坠入魔道(此令我们想起前些年在书坛盛行的“流行书风”)。

进而,将书法引入绘画,追求笔意之美,彰显笔墨价值。南宋院体画的特点是通过精致的构图场景传达一种诗情画意,但同时画中的笔意也被忽略了,北宋变化丰富的用笔几乎被简化为一致的硬直笔画。针对绘画这样的发展趋势,赵孟頫适时地提出“以书入画”的观点,将由“笔”产生的“线”即笔墨,提升到比物象的“形”更高的地位。从此,画家之所以画物象,是为了表现笔墨之魅力。他说:“石如飞白木如籀,写竹还须八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”这短短的28个字将中国绘画艺术彻底地引向用书法的笔法来表现物象,以笔墨抒发画家心绪的道路。

北宋 黄庭坚 《跋苏轼寒食帖》 台北故宫博物院藏

如果说苏轼“写意”的理论及画竹石图的笔墨实践,对书法在绘画中重要性的认识还较为模糊的话,在赵孟頫那里,一切都清晰明了了。我们可以更彻底地说,正是有了赵氏“以书入画”的理论(及实践)才使苏氏的“写意”变得可能,并成为中国艺术的审美与创作的最高准则。因为一旦离开了书法这个基本支撑,而作品又不以“状物”为目的,那这样的绘画将没有任何可观性。相反,自从书法大踏步地融入绘画,中国的文人墨客们便获得了一种前所未有的主动,他们可以不再拘泥于物象的生动与否,单是凭借笔墨便可以与天地沟通、与观者的心灵碰撞。至此,中国绘画新的黎明正式到来了,人们开始认清“笔墨”独立的审美价值,中国绘画独特的魅力也随之凸显出来。

同时,赵孟頫削繁就简,洗尽铅华,力求从平淡中体味丰富。其书法平稳有余,变化不足,多以圆笔见长,笔力沉静、坚实,结构宽绰、从容,似乎在以牺牲外表的变化为代价来获取一种内在之力。这种力量极易被人忽视,但纵观数千年的书法史,像“赵体”这般笔力坚毅、沉着的例子实不多见。大约不求变化的赵孟頫正是通过这种力量,为流传千年的中国艺术树起了一个新的审美标准。它让我们有机会在浮华之外,从清静、平和的角度来审视艺术。

简静清远,平正安详不仅是赵孟頫书法的特征,更是其绘画的特征。除了追求古意、以书入画这两大特征之外,赵氏绘画无论用笔或构图均遵循简约原则。特别是其山水画,用笔采取了早期绘画“有勾无皴”的传统,构图则颠覆了五代以来的全景巨幛式,代之以横向展开的平远图景。他自言:“吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。”例如他的《双松平远图》,山石树木皆以淡墨枯笔写出,全如书法,用笔虽极尽中侧锋,但笔墨简练之极,几乎没有皴染,可以说是中国绘画史上的极简主义。“桑苎未成鸿渐隐,丹青聊做虎头痴。久之图画非儿戏,到处云山是我师。”赵孟頫的这首诗表达了他绘画中崇尚古意,从清静无为的自然中获得灵感的基本原则。而这个原则直接引领了整个元代的绘画创作,其影响直至近现代。

最后,赵孟頫躬行篆刻实践,开启了文人篆刻传统,将诗、书、画、印完美结合。他在书画美学观念上崇尚和提倡“古意”的思想同时影响了其印章审美观念,不仅是中国历史上第一位参与篆刻创作的文人士大夫艺术家,还曾摹辑《宝章集古》340枚“汉魏而下”的印章成《印史》。他在《印史·序》中首次提倡质朴的汉印,从而确立了元、明、清三代直至今日仍然主要影响着印坛的汉印审美观。同时,他发展了宋徽宗以来中国画诗、书、画、印融合的传统,不仅根据别人的画写了大量的题画诗,还推出了完全由自己创作的诗、书、画、印融为一体的综合艺术品。这一做法大大丰富了中国书画的艺术语言,启发了后世艺术家的创作。

元 赵孟頫 《鹊华秋色图》

28.4cm×90.2cm 台北故宫博物院藏

生前的花,身后的果

1322年,69岁的赵孟頫在读书写字中走完了他矛盾、迷茫、尴尬而又荣耀的一生。此时,离苏轼过世已有221年。这两位中国文人士大夫中极具影响的人物,一个是气节的化身,另一个则是失节的代表,两个人的境遇看似如此不同,然而仔细品味又会发现他们都面临着某种命运的困境。这种困境,在苏轼那里,是北宋宽松的思想、繁盛的文化映衬下的他个人一贬再贬的命运;在赵孟頫那里,是隐藏于他个人一帆风顺的仕途和荣耀之极的身份之下的,元朝统治者对于思想的禁锢、对于文化的漠视和对于汉族知识分子的摧残。然而,这两个人都选择了在这各自的困境中默默承受,并在艺术中获得了救赎。

苏轼不仅写下了数量可观且足称中国文化史经典的散文、诗词,而且将中国的书法与绘画带到了一个新天地。正如他被称为“天下第三行书”的《寒食帖》,正是在他被贬黄州期间于贫寒、病痛之中完成的。苏轼正是用他个人坎坷的命运促成了一次民族精神的重生,在他身后,我们的文化中多了一份“写意”与乐观。

赵孟頫因是一个“变节分子”一生背负骂名,而在他的艺术中表现出的却是波澜不惊、简约平和。自他开始,中国的书画艺术有了很大不同。正是赵孟頫用颤颤巍巍的手,在幽暗、逼仄的通道里点燃了一盏灯,让整个元朝透亮起来,让这个本不懂文化的短命王朝,成为中国文化史上的亮点。

也许性情、际遇、环境各不相同,但是苏轼与赵孟頫对艺术都有着大致相同的感怀与理念,并且都将他们变为亲身的实践。这种前赴后继的从理论到实践的探索,在宋元之际串接起一条艺术精神之链,深深影响着人们的思维与创作。在他们之后,几乎中国的每一个艺术实践者都受其影响,得其恩惠。但对于他们的意义,我们或许并不十分了解,甚至全然陌生。

作者 | 马啸