刘一闻和他的书画艺术

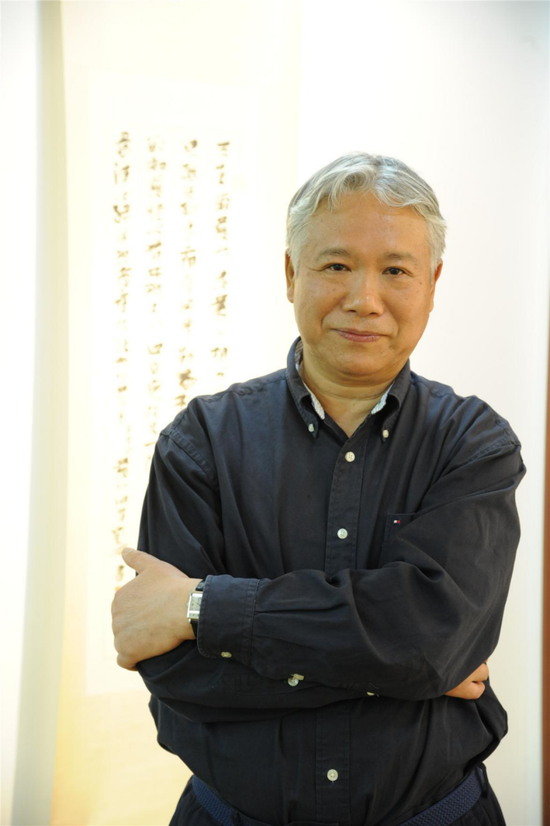

刘一闻·艺术简历

·1949年出生于上海,山东日照人。

·师承苏白、方去疾、方介堪、谢稚柳诸前辈。

·二十世纪80年代崭露头角。90年代起历任国家级书法、篆刻大展评审委员。

·2014年荣获“第五届中国书法兰亭奖艺术奖”

·2005年在山东临沂“王羲之故居”建立“刘一闻艺术馆”。

·2016年在上海成立“刘一闻大师工作室”。

·出版物有《刘一闻印稿》、《刘一闻作品》、《刘一闻书画》及《一闻艺话》、《一闻艺论》等二十余部。

·现为西泠印社理事,文化部中国艺术研究院书法、篆刻艺术院研究员、上海市书法家协会副主席、上海市文史研究馆馆员、上海博物馆研究员。

知素 去华 存真

——读刘一闻先生近年之作

曹佩勇

一次茶叙中,论及海派,论及刘一闻。友人问:“刘一闻先生的海派究竟体现在哪里?”三言两语岂能讲的明白,我脱口而出:“看落款刘一闻三字便知,姜丹书、张大千、谢稚柳、唐云、程十发等莫不如是。”海派当然是诸多因素的综合,岂是我这番的巧说。但名款往往最能体现书画家的艺术水准和个性才情,试想名款都了无意趣、乏善可陈,其作品或无“弹眼落睛”的可能。画倚重书法,书法看名款、用印,印则刻款,正所谓“念白比唱戏要难”,据此高下立判。凡书、画、印能格辙妙合且不染尘俗、卓然一家者,堪称一流,刘一闻先生当可称道。

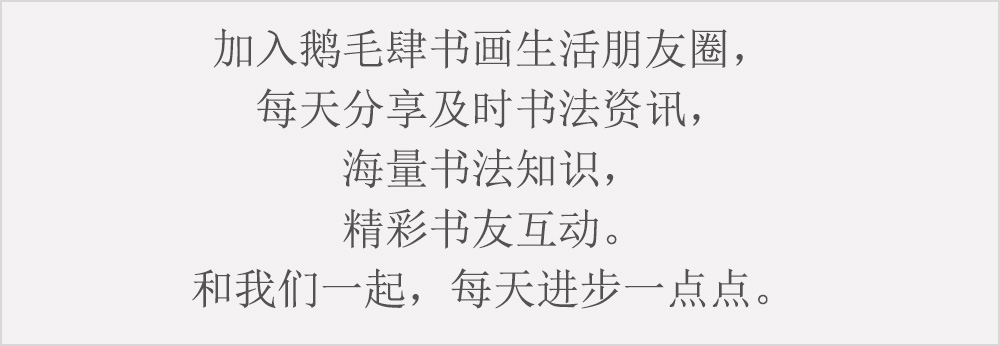

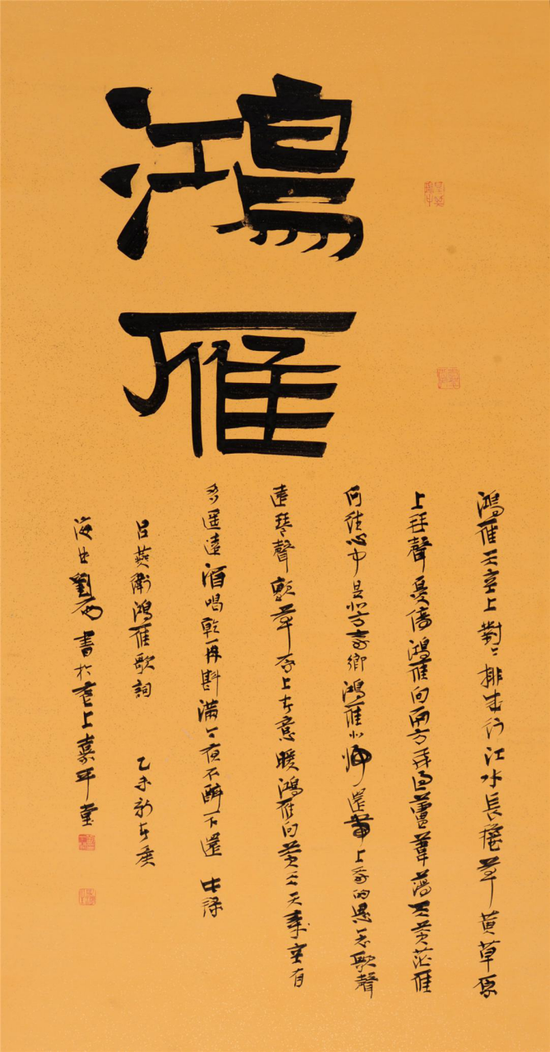

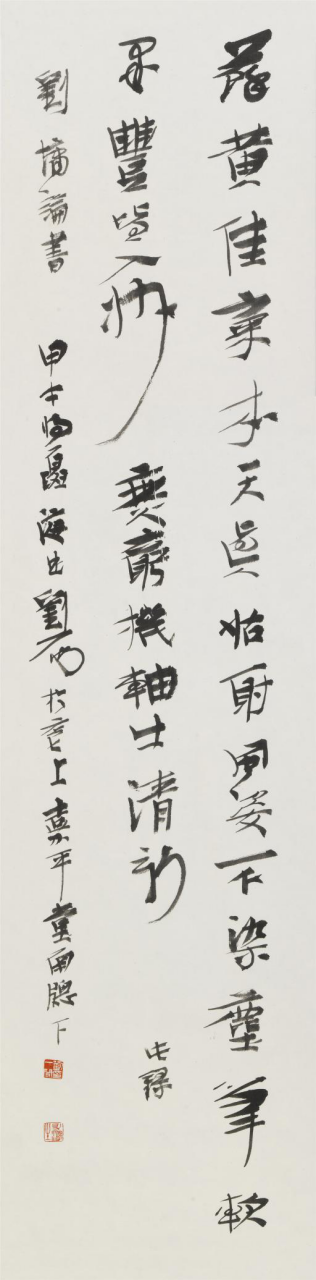

《隶书鸿雁中堂》

乙未春来,刘一闻先生携手昆曲名家沈昳丽老师作客上海音乐学院贺绿汀音乐厅,作了《书曲同道——昆曲对话书法》的讲座,听众反响热烈。及至今日,众多戏曲徒具繁荣模式,越改越俗,惟昆曲曲高和寡,也正因相对较少的改良,依稀尚存一脉,但亦几近凋零。昆曲大雅,大概毋庸置疑,兼具极高文学性的唱词是其格调所在,体现其灵魂的曲调,再加上表演、服饰之优美,众美之合成为中国戏剧的最高成就者。然真能识曲中三味,演来声情并茂,人曲共雅者几成绝响,现实景况能作普通欣赏已属不易,好在已有年轻学子们开始为其着迷。

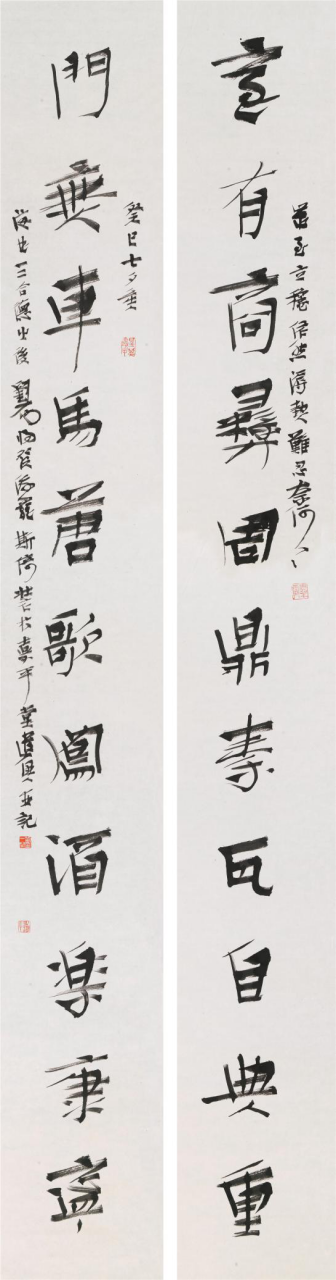

昆曲如此,书道亦然,书境曲境,同出一辙。当下书坛,千人多一面,未免流俗,独善其身能坚守一家面目何其不易,书家最风格处往往成为了他人的诟病处。雅俗本该是泾渭分明,岂可折衷。德国哲学家叔本华的“要么庸俗,要么孤独”,于字正合。一闻先生书法简素古雅,意境独造,品其字若聆听昆曲常发“幽僻处可有人行”之叹。

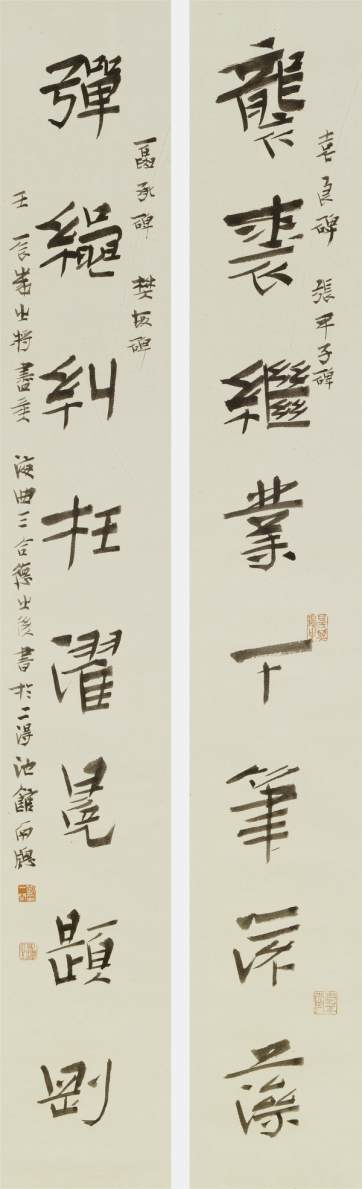

《对联》2016-01-27

论及一闻先生的书法艺术,其行书面目形成最早,变化至今,尤以款跋类至为精彩。出手即显老底子的功力,古泽且清贵,犹若窗中窥月。近作展中难得见其丈八巨作,一番高峻博远,则是显处视月了,一露其北人胸怀气度,“得涧翁”或已露端倪?倘倚此法作松石之类,当有鬰勃之势,然取舍有度,亦刘先生高明处。

近来观其书作,一闻先生显然于篆隶多着笔墨,体会亦多,刘先生的篆隶相较于其学人字的行书,其实自由度更大,更具艺文家的浪漫情怀,也有更多他印风的融通处,因此在创作上凝聚其更多的篆刻实践,综合起来,面目当然就不一般了,其隶、篆与行书长款的融洽之功,令人叹服,真是妥当极了。

刘先生的卷、册行书固然使我所钟情,其对联佳制到底不是坊间虚传的,或行或楷或篆或隶,宜新宜旧宜今宜古,绝非一般俗格。所书联语隽雅,又款跋了心得,旧笺、陈纸、老墨,则增多一番烟云变幻,清赏品玩间,仿佛旧时岁月,令人眷恋。

《行书刘墉论诗轴》 134X33cm

我必须承认对刘一闻先生书法作品的评鉴识读是极有难度的,具眼者当毋局限于从章法、结构、用笔等常法来作论定。他的书法取径极高,格越高,其法越简,他的简单之调本质上即是复杂的极致。因此其作品蕴含之深意、新意,缺乏现成的高精准度的语言去完整诠释与深度定位。我见过他友朋间欢娱雅聚时的小篆即兴之作,传统的很活泼、典雅的很俏皮。他赠我的一对只一掌宽的极文气的联子,又是一种可以完全忽视技法的品读,“能婴儿乎?”真是太好不过的感觉。我想这些作品绝对不是个例,但也不是我们在展厅所能寻常见的到的,一闻先生的书法是站的很高的。

《行书八言联》 130x20cmx2

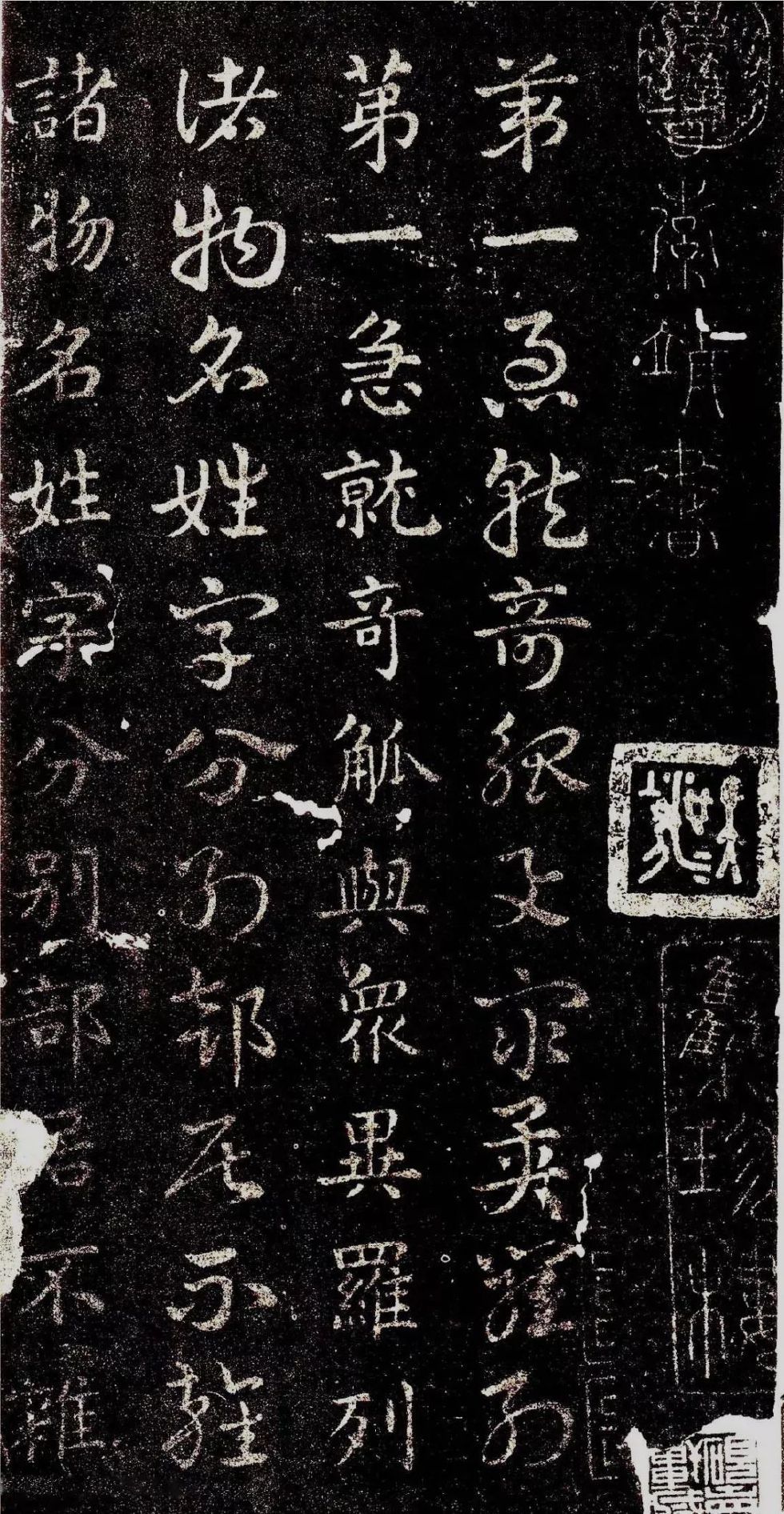

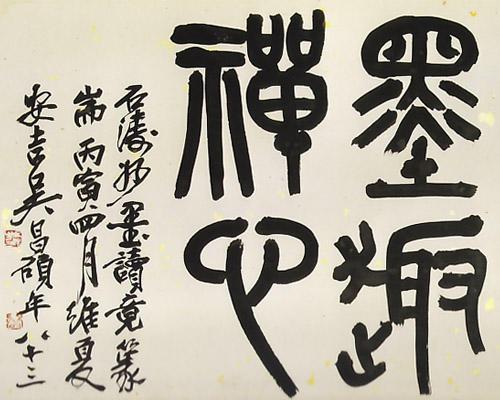

说起篆刻,一闻印式,法追汉制、意与古会,使刀入笔,尚刀笔意趣,名重印坛。其近作“西湖十景印”,知素去华、愈现新境。

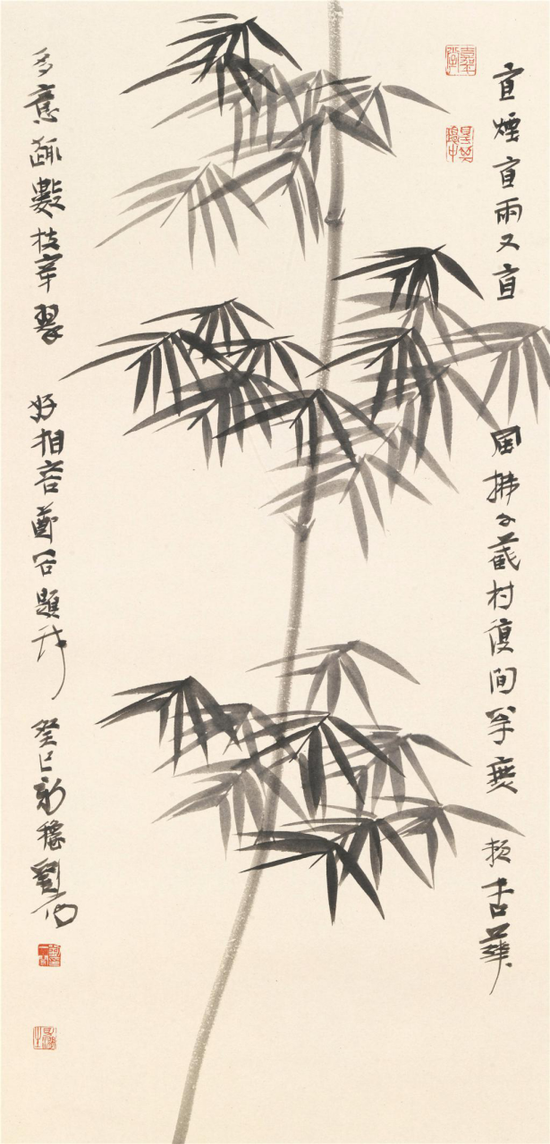

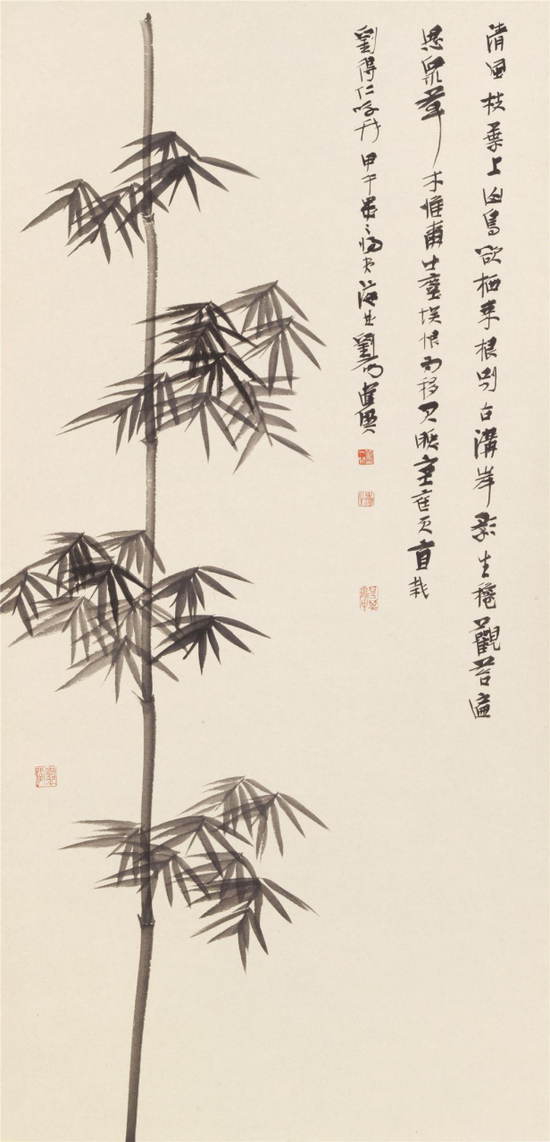

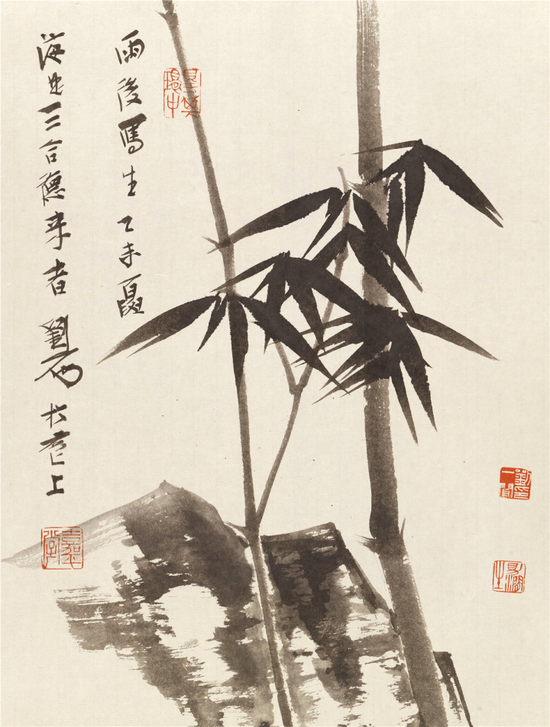

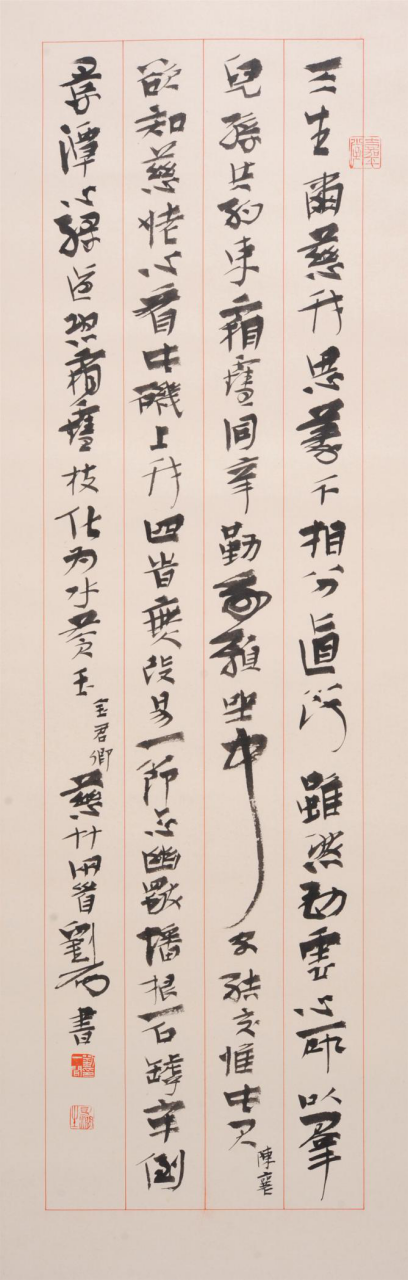

一闻写竹,涉笔迈古,当有元人风范,笔墨以少胜多,绝出风尘,配上那数行款识,更是矜贵了画面,尝一画难求。

其印画之境,臻其书风更擅一格。其实对作品的释读正是刹那间生成的,全赖气息格调的魅力。书法之境至高至难矣,纵然有其手段,也具足了年功,唯独少了情怀,那也是徒有躯壳,艺术作品就不会深刻更不会感人。

《行书十一言联》210X26cm

记得一闻先生的乡友衣先生曾对我讲述,在一次雅聚上,当一位作曲家即兴作钢琴演奏,情动处刘老师突然站起来和着琴声眼含热泪即兴朗诵起来,曲罢两位艺术家相拥而泣,互为知音,作曲家对一闻先生说:没见过像你这样的人。这个场景很遗憾我不在现场,但莘庄得丘园我倒是有缘聆听了他与老友画家方攸敏共同演绎的那首前苏联经典歌曲《伏尔加船夫曲》,饱含激情,作为男中音的刘一闻老师驾驭高声部也游刃有余,水准不让专业。

《行书慈竹咏轴》

最近我们有了一次通话,他兴奋的说:“国展评选时我发现一个元朱文刻得很有感觉的选手,可能才二十五岁,大有前途,我要想办法去找到他。”对人才的渴望,对艺术的真诚,当下已不多见这样的老师了,正是心底无私天地才宽,这大概也渊于他的师门,总让我想起他的恩师苏白先生。

2015年五月,刘一闻先生折桂中国书法最高奖“兰亭奖艺术奖”。

我们不妨把镜头定格在他绍兴颁奖现场折返后拿着获奖证书给躺在床上的九十五岁高龄的母亲汇报那个瞬间……

有时他分明就是个孩子。

《花港观鱼》

《平湖秋月》