刘一闻:我和书法

2020-06-17 15:35:38 来源: 点击:

文/刘一闻

我对书法的喜好始于孩提时代。

彼时念书,小学除五六年级外,都上半天课。因此每到下午,小伙伴们纷纷都会去寻找属于自己的福天乐地——或抓鸟逮鱼,或踢球摔跤。文气一点的,要不听听街头说书,再不胡侃海聊一顿后,接着回家吃晚饭。

我的性格生来内向不喜热闹,除了学校组织非参加不可的,我大都待在家里看书。一次,在家中的书橱里,我偶然找到了一本《柳公权玄秘塔字帖》,便照着葫芦画瓢地开始了最初的写字练习。孰料这一开始,至今竟五十多年,换言之,书法艺术相伴我走过了大半人生。

遥想当年我不过才十来岁。自从我的习字常被选拔到区里参加比赛并且连连获奖之后,我的写字热情便一路高涨。进了中学,我的时常张贴校园墙壁上的毛笔字,再次受到老师和同学们的一致称赞。于是,自己暗地里想好,长大后一定要当一名书法家。说来,那时的我,对书法一道的认识简直幼稚到可笑的程度。我甚至还想当然地以为,只要把字写端正了写漂亮了,等你成人后,人们自然就会承认你的书法家身份。

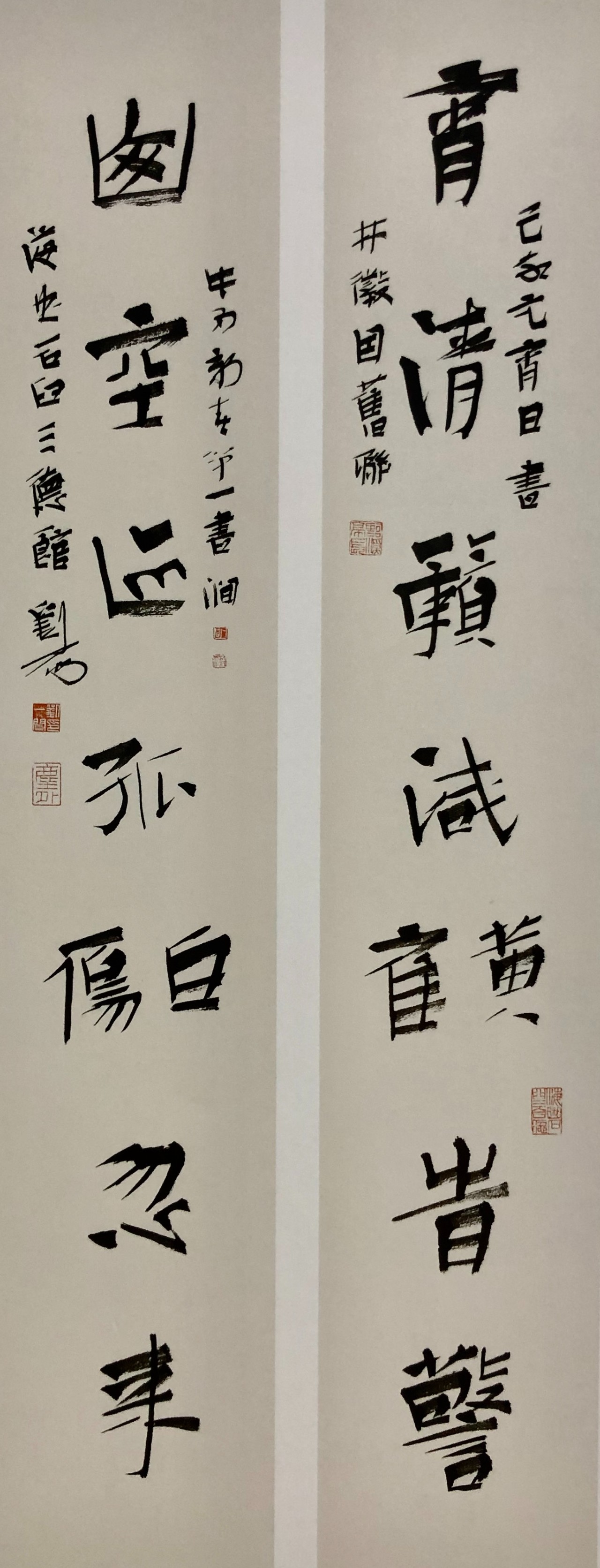

行书八言联

不几年,“文革”烽烟骤起,大人怕我在外变坏,便找来更多的字帖画册甚至印谱,设法把我关在家里让我不得出门。其实从那时起,我已不需要任何人的督促,而整天地沉湎在这个让我快乐无比的天地当中。

在学校毕业分配工作之后,我便开始思索自己该找个书法老师才好。恰巧中学有个教写字的老师认识几位书家,使我有了得以眼界渐宽的机会。再后来,我又有幸陆续认识了方去疾、苏白、商承祚、谢稚柳、唐云、关良、方介堪这样的一流书画篆刻大家。许多年之后,当我回忆起那些年跟随这些前辈学习讨教的每个细节时,内心总会涌起无限感慨。我常常想,如果在我请益问学的过程中,根本不曾遇见过这些人物,那我的今天,将会是的一种什么样的情形?

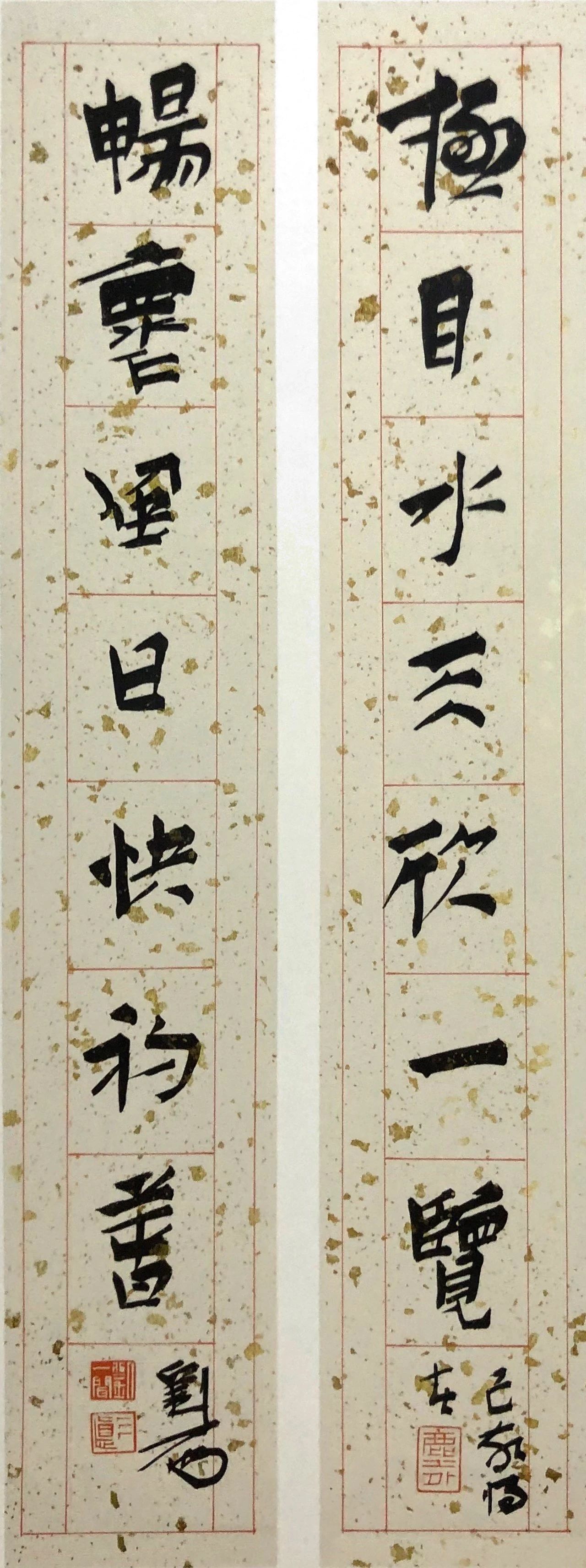

行书七言联

20世纪九十年代之初,我被推荐到上海博物馆书画研究部工作。我想,这当然和我小通中国传统书画篆刻艺术有关。博物馆的大量工作,粗粗看上去似是一项与创作并无直接关系的且充满理性的活儿,但倘若没有自己的切身创作经历而意欲将专业研究引向深入的话,则不能不算是一种缺憾。因为,认识古人作品的高低优劣或真或赝,在熟识技法技艺方面,往往是以充分体验书画创作的个中三昧,来作为思辨方法的前提之一的。由此可见,思辨与创作本是一脉相连。

书法是我的一向爱好,况且自己在这条道上又走了这么长久。所幸的是,我在博物馆的工作,面对的正是古代书法这一域。这些年来,随着眼界的扩大和阅历日增,我对传统书法的菁华所在不时有着新的认识。以往,在不少场合,我曾经一次次地阐述过对于传统文化的顶礼膜拜的态度,当然,以后我也决不会改变这一态度。我的发表在中国书协成立三十周年专刊上的《让我们共同来认识传统书法经典》一文,就是在这一观念的支持下产生的。

中国传统的书法一道,具体地讲,是体现一个人的精神气质和风采神韵的艺术样式,在这里熔铸着每个作者对传统创作及艺术流派的理解。因此,从某种程度上说,创作风格既是个性化的体现,也是历史传承的一个标志。而事实上,艺术创作既是对自身的考验,也是对历史的挑战。正是由于这种艰难性和挑战性,才使得无数实践者在艺术长廊中乐此不疲流连往返。

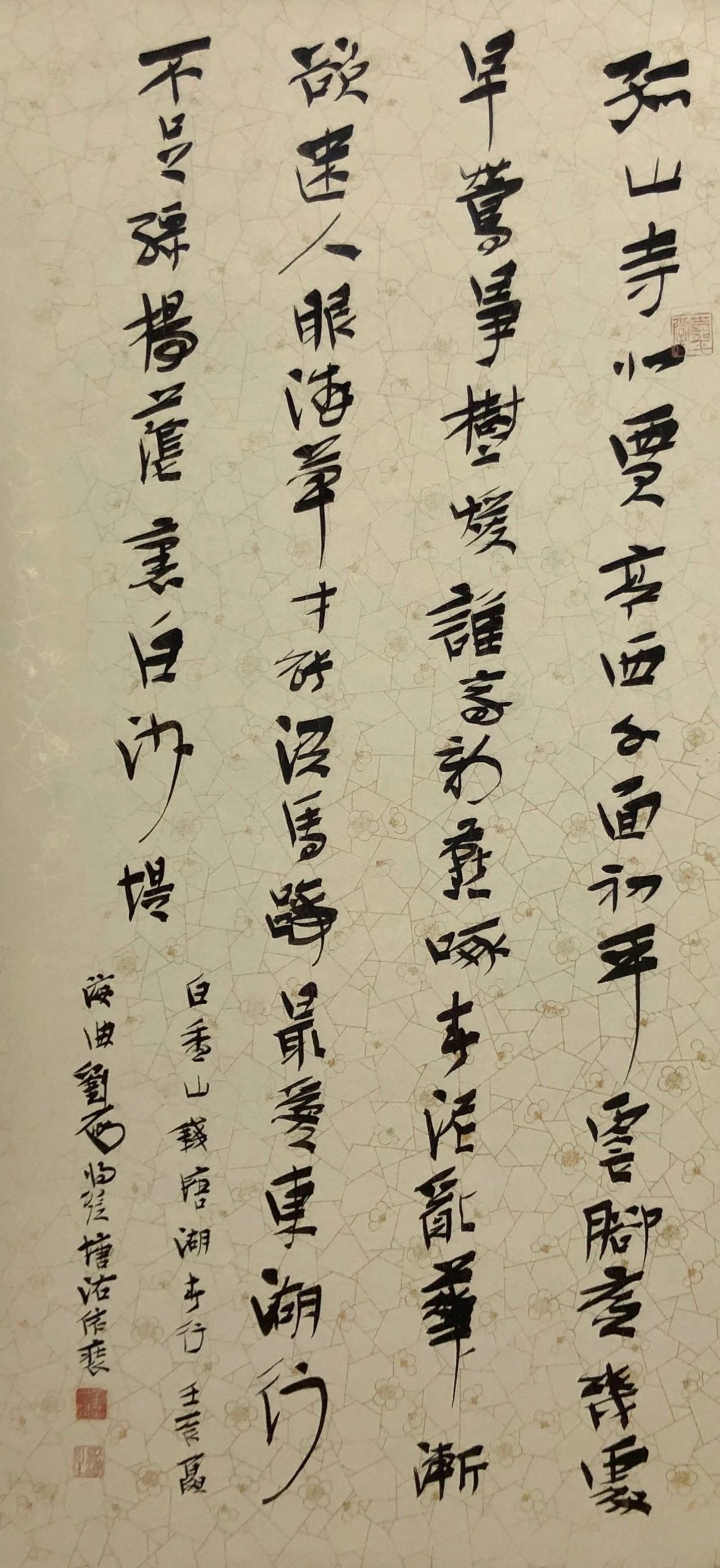

行书白居易诗

2012年,中国书协发起首届号称“三名工程”的书法作品评选活动,我的一件创作有幸忝列其中。

“桂馥兰芬水流山静,花明柳媚日朗风清。”这是一副至今悬挂于上海城隍庙豫园点春堂的楹联内容。毫无疑问,久负盛名的上海城隍庙,不仅是一处旅游胜地,更是沪渎开埠后海派文化的缩影,从某种意义上说,豫园的历史,或许可称得上是一部生动的上海近代史。从这一点上说,这副往日承载着百余年历史陈迹的点春堂旧联,便自然凸显出她的文化意义来。

作为一名地属上海的书家,因此在响应征稿之初,我便思忖尝若能结合上述名景中的这一联语作为书法创作的文字内容,则起码符合了“三名工程”中的“名作”要求罢。一旦构思定当,整个书写过程倒也颇显流利顺畅。

人皆知者,书法创作的创作要素,具体表现在笔法、字法以及由此构成的通体章法运用上。然而,有时看似感觉良好一气呵成,但客观上却未必能到达一个必然高度。面对这种状况的时有发生,归根结底,看来还是要衡量作者除功力之外的诸如识见、修养、性情等多方面的造化如何。

选自《一闻艺谭》

上海辞书出版社出版