古代书籍装帧之美

摘要:碑帖拓本装潢形制多样,各具特色,本文以上海图书馆藏《宋拓郁孤台法帖》裱本为例,通过装潢布局、比例、色彩、材料等方面的剖析,挖掘其中蕴含的东方哲学和美学思想,以及独特的艺术风格。

关键词:碑帖拓本 装潢形制 装潢艺术

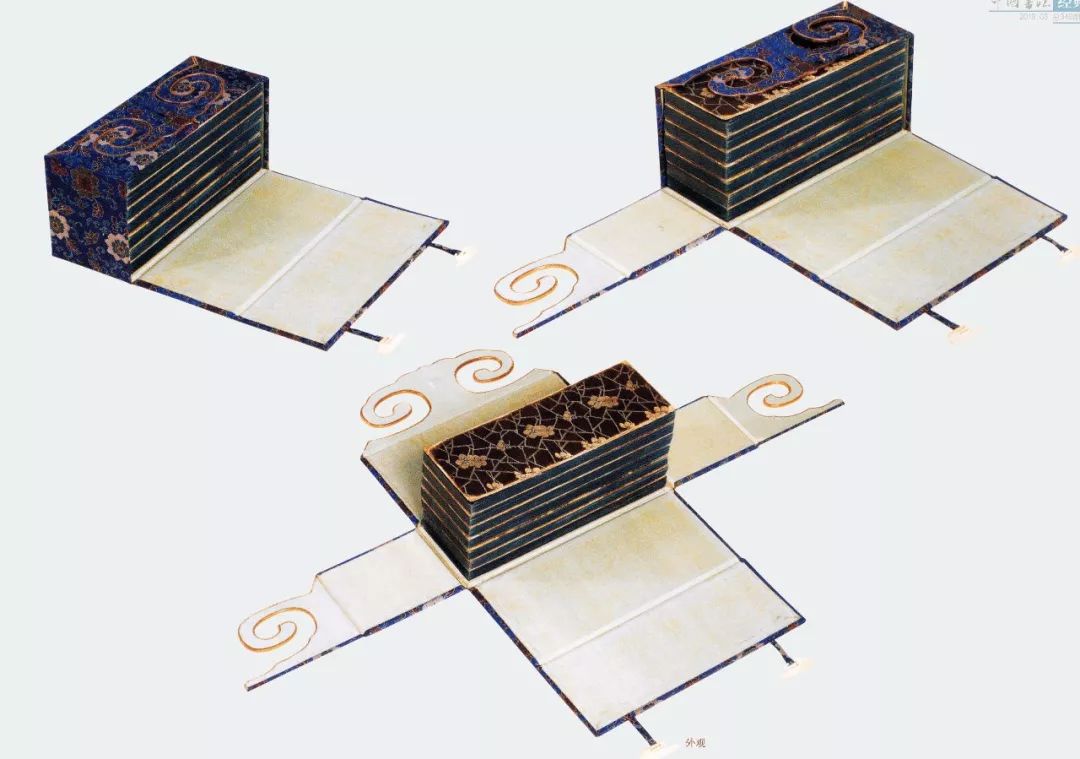

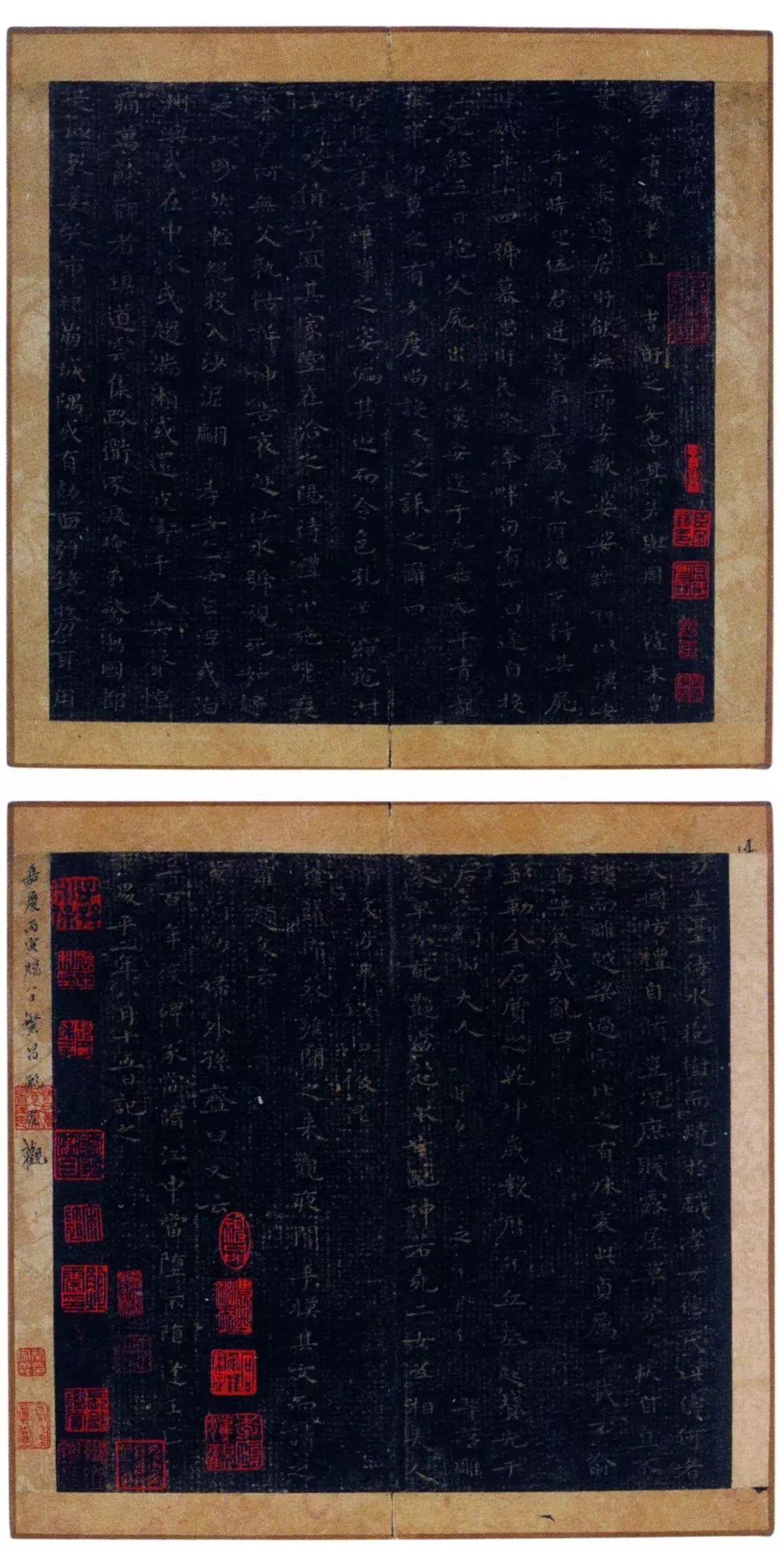

郁孤台法帖宋拓本 册页装(外观) 上海图书馆藏

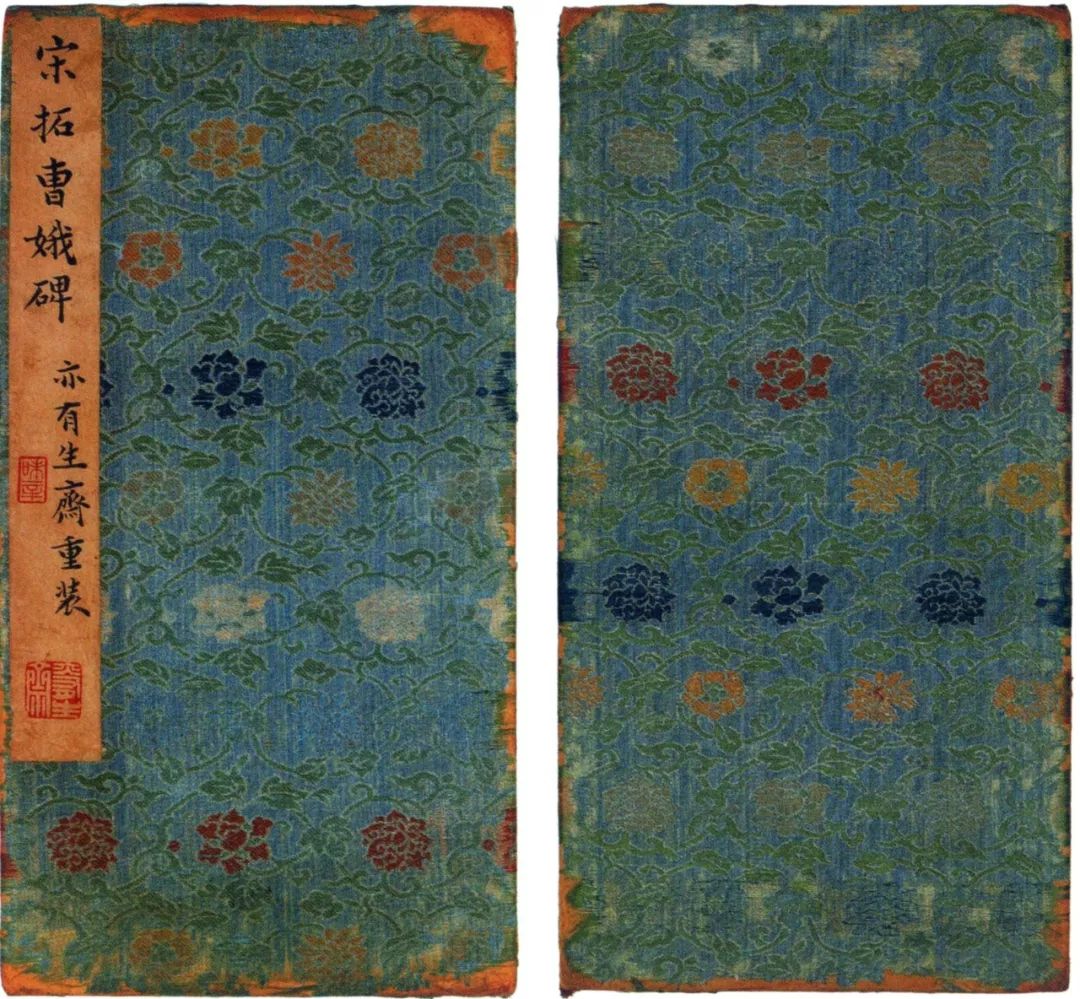

碑帖拓本装潢是我国特有的一种保护和美化碑帖书画的工艺。随着金石碑帖的兴起,对其赏味、研究的收藏家更是络绎不绝,使碑帖拓本的装潢形制和工艺得到不断地发展,形成了一门独特的装潢艺术。饰料、册面是构成碑帖拓片重要的艺术性元素,实现功能与艺术的完美融合。上海图书馆藏《宋拓郁孤台法帖》蝴蝶式册页装完美诠释了中国传统文化、东方美学以及独特个性的装潢艺术,是极具东方文化神韵的珍贵艺术品。

《宋拓郁孤台法帖》装潢艺术

《宋拓郁孤台法帖》,为南宋聂子述在公元一二二八年(绍定元年)辑刻,收录苏轼、蔡襄、李建中、黄庭坚、宋徽宗等作品。尤以苏、黄为主,内容皆为传世稀见之作。《宋拓郁孤台法帖》因原石久逸,卷数和内容不详,现仅存上海图书馆藏残帙二函,乃上图镇馆珍宝之一。

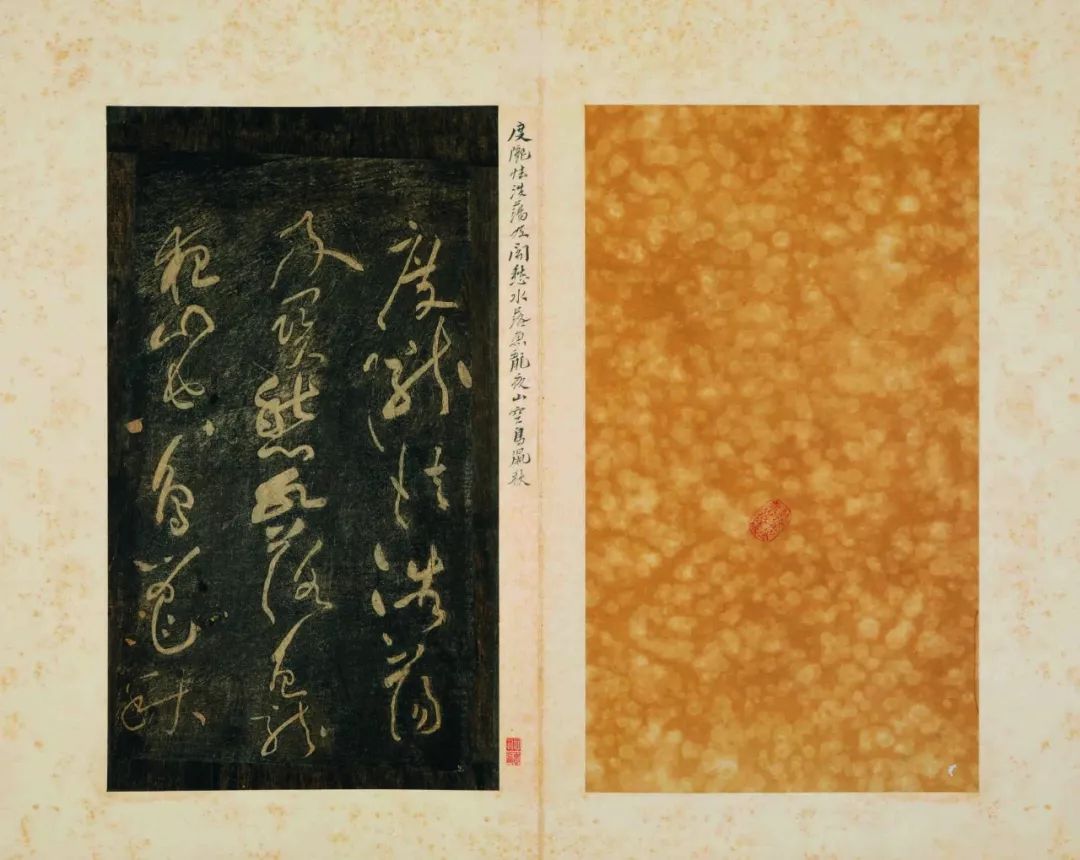

《宋拓郁孤台法帖》原经方濬颐、端方递藏,后李葆恂以家藏郎窑洗从端方手中易得。民国十二年李保恂之孙李放命孟伯方装潢,帖文次序紊乱。一九三三年夏归龚心钊收藏,并于一九三五年招王义堂重新装裱。重装本中有龚心钊题记数则,其中有关于考证重装题跋:“招王义堂自北平来沪寓重装,矫正次序,一再审辨,虽未尽合,就所存之字缀列之,十得八九。装既成,復见《墨缘汇观》中所载黄书章次,未及更正也。丁丑五月,心钊记,时年六十八。”在下册裱本次序仍有颠倒。龚心钊在对该帖进行了考证,亲自参与装潢设计。

1、留白艺术

《宋拓郁孤台法帖》册页装采用传统的挖镶工艺,每开帖芯的上方、下方、左右都留有纸饰料,即在天、地、边进行留白处理。帖心的“实”与饰料的“虚”,虚实结合,以虚衬实,起到烘托帖芯的作用,表达了庄子的“虚室生白”的美学思想,《说文解字》云:“白,从入合二。”在我国古代小篆系统之中,“二”象征天地之间,入是指日光进入天地之间。白字的造字本意,取阳光洒落于天地之间的景象。我国古代哲学崇尚“天人合一”境界,庄子说:“有人,天也;有天,亦天也。”天人本是合一的。在版面中帖芯寓意人,天头即天,地脚即地,投射了中国传统文化中“天地合一”的哲学思想。如果浓墨拓帖芯布满全部版面,就会显得局促,沉闷,容易使观赏者产生审美疲劳。所以版面中留白与浓墨为主调的拓片巧妙结合,给观赏者留有视觉延伸的感受和广阔的思维空间。正如宗白华先生在《美学散步》中所说:“唯有以实为虚,化虚为实,就有无穷的意味,幽远的境界。”

2、黄金比例

黄金分割(黄金比例)是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值约为0.618。这个比例被公认为是最能引起美感的比例。黄金分割具有严格的比例性、艺术性、和谐性,蕴藏着丰富的美学价值,从古至今始终被美学家作为形式美的一条法则,被运用于绘画、雕塑、建筑等艺术领域。无论是达·芬奇的作品蒙娜丽莎还是断臂维纳斯以及中国故宫、古埃及的金字塔等都运用到了黄金分割的法则。《宋拓郁孤台法帖》裱本册高49.6cm,宽31.3cm,其中帖芯高39.2cm,宽22.7cm。版式巨大,为历代帖本中罕见,引起了金石界、学术界、书画界及的广泛关注。蝴蝶式册页以竖高宽窄的形式为美,完美的矩形分割比为5:8。该裱本的高宽之比恰好是矩形黄金分割比,包括版面的留白布局也遵循了黄金分割定律,内容和形式达到了完美统一,使拓片得以最美的展现。《宋拓郁孤台法帖》散发出独特的艺术魅力,具有极高的美学价值和科学价值。

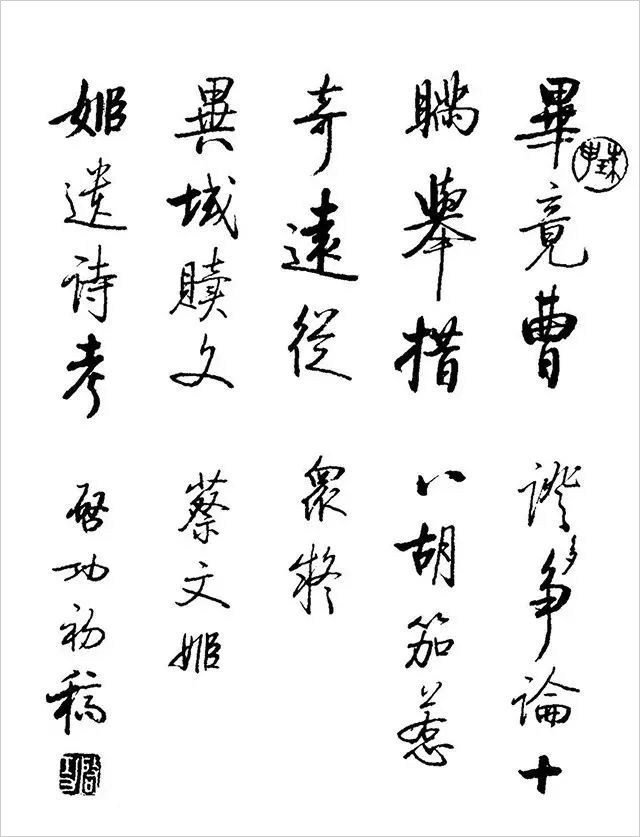

郁孤台法帖拓本(部分)

3、色彩美学

中国传统色彩是中华优秀文化之一,它以中华民族特有的感知方式和哲学思维为基础,体现了源于中国传统文化独特的美学、艺术及学术价值。《荀子·富国》曰:“知夫为人主上者不美不饰之不足以一民也。”荀子提出统治者不美化装饰,就不能够统一人民(思想)的观点。《周礼·冬官考工记》中记载:“画缋之事,杂五色。”五色指青、黄、赤(红)、白、黑五色,即黑白加三原色,古代以此五者为正色,也泛指各种色彩。

《宋拓郁孤台法帖》是碑帖拓片装潢中运用色彩进行装饰的典型代表,色彩淡雅唯美、温润含蓄, 恬静雅致,具有宋代自然淡雅的美学风格。在裱本中文字残泐处镶嵌各色旧纸,即使是黏贴在帖心旁边的题记也是书写于各色旧纸。上册诗堂(正文前后用整开纸镶嵌供名家题跋之用)为崧蓝紫色,其余有沙黄、赭黄等色纸。下册色彩更丰富,浅青色的诗堂,另搭配赭黄、土黄、黄灰、橘红、洒金象牙白等色纸。其中镶嵌了一张极其珍贵的乾隆年仿金粟山藏经纸,染黄,呈虎皮宣花纹,纸面盖有椭园朱印“乾隆仿金粟山藏经纸”。金栗山藏经纸是宋代特有的著名纸品,寺院写经之用。纸内外加蜡并砑光,黄檗濡染,紧韧莹滑,久存不朽,极为名贵。清乾隆年间仿制以供御用,乾隆曾用于册页题字等。裱本中拓片的神秘黑,高贵的紫色,古朴的青色,尊贵的黄色,优雅的红色,纯洁的白色,以厚重的墨色为主调,采用色彩间隔的手法,通过色调冷暖、明暗、浓淡搭配,以及小条题记的点缀,整体富有节奏和韵律的和谐美,给观赏者以美妙绝伦的视觉享受。

4、册面与题签艺术

册面即册叶的封面与封底,起到保护和装饰作用。周嘉胄《装潢志》中说道:“碑帖册叶之伟观,而能历久无患者,功系硬壳。工倍料增,不敢属望于装者。帖册赖此外护,内获无咎,功莫大焉。各种绫绢,随宜加饰。”碑帖册面较常见的有三种,一是用蓝布、古锦或耿绢在纸板或薄木板上包面;二是红木攅框嵌锦面或木板;三是木扳面。……木板材质分楠木、瘿木、红木、檀木以及樟木等,其中瘿木极其珍贵,正是《宋拓郁孤台法帖》裱本上下册面板采用的木板,高雅华丽。瘿,“树瘤也、树根”。瘿木形成不易,数量稀少,纹理奇特,瑰丽多姿,具有很高的艺术欣赏性,被誉为收藏珍品。

题签是为卷册题写的标签,是册面的点睛之笔。“碑帖裱本完整的题签一般由三部分组成,一是题名,二是落款,三是钤印。题名一般直书一行,书体不限,名称前还可加上一些特定的前缀,如碑帖的年代、拓制的时间等等。题签或直接在面板题刻填色,或写在题签纸上,题签纸多选用藏经纸、古色纸、高丽纸、虎皮纸,泥金纸、耿绢次之,一般粘贴在册面的左上方。《宋拓郁孤台法帖》裱本上下册瘿木面板分别有龚心钊手书“宋拓郁孤台东坡诸公书。孤本”“宋拓郁孤台山谷诸公书。孤本”题签。浅土蓝色题签,与瘿木原色互相衬托,高贵典雅。

结 语

碑帖拓本装潢涉及技术、哲学、美学、书法、绘画、保护等领域,不仅是对碑帖拓本的保护和美化,更是传递其艺术内涵的重要媒介。《宋拓郁孤台法帖》装潢实现了功能和艺术的完美融合,将中国传统文化艺术发挥至极致,是碑帖拓本装潢艺术中的经典。其中蕴含的东方美学思想和文物保护意识,以及精湛的技艺留给后人诸多借鉴和启示。(节选)

作者单位:上海图书馆

郁孤台法帖拓本(部分)

朱赛虹:清宫写抄类典籍装帧形制探微

摘要:在清宫善本特藏中,以写抄类典籍最具个性化魅力,除众多书写者以其精细笔触展现的姿态各异的书写艺术外,更有清廷采取的因书而异的装帧装潢技艺。本文撷取的几件装帧杰作,既有满足统治者怀古之思和多样化审美需求的非主流仿古形制,也有明清时期的主流形制,它们互为因果,源远流长,反映出数千年中国书籍形制发展的历次变化,又呈现出各自革故鼎新的特点,令人追想神驰。

关键词:清宫 写本 抄本 善本 特藏 装帧

写抄类善本特藏是故宫博物院的典藏特色之一。按其用途,大约分为如下数种:一是向不发刻之书,如清代历朝《实录》《本纪》等,缮录满、蒙、汉等文本数份,分贮乾清宫、皇史宬、盛京等重要处所;二是内府修书各馆在编纂过程中产生的不同阶段的稿本,书内有或多或少的修改文字或符号;三是刊刻之书的底本,即一书修成后,呈请皇帝御览、付刻的定本;四是逢万寿等重大节庆,臣工特制的庆贺歌颂类的各式书册;五是为皇帝外出方便而特制的各类赏玩性袖珍小册等。

书写者的背景不一,有皇帝、太后,还有臣工、名儒、法师,以及清廷内外的众多写手,而且他们都是在潜心贯注的状态下一笔一划写就,所以成品多是难得的孤稀之品。即便因清宫殿堂多,为陈设所需,重要品种多抄一二部、七八部,甚至有超过十部者,也不会像刻印本笔划和版面那样“千篇一律”,更何况清廷对每部精写本都按不同要求装帧装潢,故每一部都呈现出独有的个性化色彩、审美意趣和文献价值。仅就装帧形制而言,明清时期主流和非主流形制均有,以下代表作可见一斑。

凤毛麟角的非主流装帧

中国古书形制在经历了简策、卷轴、折叠和册页等重大变化之后,至明中叶已是册页制度的最后时期,包背装盛行,线装始盛,逐渐替代了宋元时期的蝴蝶装式,明清内府亦不外乎社会书林的风尚,以包背装和线装为主流。而清廷为满足统治者怀古之思和多样化审美需求,还间有各种仿古形制的制作,卷轴装、龙鳞装等,属此期非主流形制,数量不多,但源远流长,既反映出数千年中国书籍形制发展中的历次变化,又呈现出各自革故鼎新的特点,令人追想神驰。

1、卷轴装

清内府写本中形制最古的是卷轴装。《钦定四库全书简明目录》,四卷,清纪昀等撰,清乾隆年纪昀进呈写本。

乾隆帝认为《四库全书总目》卷帙浩繁,不易翻阅,曾命四库馆臣总纂官纪昀等另编《四库全书简明目录》。纪昀等先略去《四库全书》各类总序、小序和存目类各书提要等,汇成《四库全书简明目录二十卷》进呈御览。稍后,纪昀再从《四库全书简明目录》中选出最精要内容,以小楷亲笔缮写书名、著者及卷数,成此精选之本。各卷首、末均钤“乾隆御览之宝”,各卷末下方署“臣纪昀恭书”并钤“纪”“昀”朱文联珠小印。

经、史、子、集四卷装裱为四轴,纵28.5cm,横650cm,长354cm,等距离地排放在一个正方形的红木书盒内,进呈给乾隆帝以方便其出行携带。各卷以仿宋式盘绦纹织锦包首,洒金笺引首,浅黄色绫隔水,无界行,有撞边。镶嵌青玉轴头,均为平轴,海水江牙杂宝纹缥带,上端系青白玉别。玉别正面雕云雷纹和回纹,反面金刻书名,填以红色,其精细华丽有过于唐时卷轴,但盛放卷轴的书帙改为硬质函盒。装帧技艺精湛,仿宋锦古朴典雅,质地紧密厚实,清内府装潢特色明显。

卷轴装

2、龙鳞装

龙鳞装是最具承前启后意义的装帧形制,院藏《刊谬补缺切韵》是目前所知唯一“龙鳞装”完整实物。这部韵书五卷,素笺厚纸本,唐王仁煦撰、长孙讷言注、裴务齐正字,唐名写手吴彩鸾写本。凡二十四页,首页单面书,余皆两面书,共四十七面,每面三十五行,自第九页“耕”起为三十六行,每行字数不等。朱栏,纵25.5cm,横47.8cm。卷首、末钤宋宣和及清乾隆帝诸玺。卷末有明宋濂跋。前隔水有“洪武三十一年四月初九日重装”及“裱褙匠曹观”字样。

隋仁寿元年(六〇一),颜之推、陆法言等撰成《切韵》一书,凡五卷,共收一万二千一百余字。王仁煦在其基础上又进一步整理增订而成《刊谬补缺切韵》,增收约六千余字。吴彩鸾,生卒年不详,唐大和年间(八二三—八二五)河南濮阳县人,吴猛之女,夫文箫。家贫,以抄书为业。其小楷字体遒丽,用笔圆润,笔法纯熟,书写极速且精。

此书原为散页,宋宣和年间裱成手卷,后有所改异:以首页全幅粘裱于命纸右端,第二页接续首页尾,仅以右端纸边粘于命纸上,各页再依次以右纸边向左相错1cm粘裱,此式卷起如手卷,展卷时书页鳞次相积,故称“龙鳞装”。因在收卷时各页鳞次朝一个方向旋转,宛若旋风,故又有“旋风装”等称。外形似卷轴,但长度大大缩短,既便于翻检,又保护了书页,可视为卷轴向书册过渡时期的一种装帧形式。明洪武年间重装时保留了原装形式,是一件既包含了“原始错缝裱法”的制裱特点,又反映着其后应用、改进、发展及其变化关系的唯一完整实物。

此书由宋内府递归清内府,清亡时被溥仪盗携出宫,流落民间。一九四七年复为故宫博物院购得,仍完整无缺。与各书著录比照,宋徽宗泥金题签已佚,宣和七玺存四,本幅上加钤了乾隆帝诸玺。欲得《切韵》原貌,唯赖此全本,同时还可赏其书法,考其纸墨装潢,堪称稀世之珍。一九四七年,故宫博物院将此本影印出版,签题《唐写本王仁煦刊谬补缺切韵》。宋《宣和书谱》《中兴馆阁储藏书画录》,清《石渠宝笈初编》,《中国古籍善本书目》等书均有著录,入选第一批《国家珍贵古籍名录》。

灿若星辰的主流装帧

1、梵夹装

明清内府有很多佛经,多为各佛堂之遗物,大致分为三大类:一是可以称为佛教经典丛书的某些文种、某种版本的“大藏经”;二是某些单行的佛经,其形制和装潢不一,其版本抄写和雕印兼备,时跨元、明、清三代,汉、满、蒙、藏等文种并行,从中可以考见我国佛教事业的嬗递情形;三是清代皇帝“御笔”或臣工与名书法家的写经,既寄寓了他们的宗教信仰,还兼有挥毫的意趣。上述佛经,有蒙藏等地的贡品,也有内廷特制之作。它们在版本、写刻、装潢艺术、民族语言以及佛典本身等多方面,皆有其独特意义和价值。

清宫梵夹装不如经折装数量多,但件件都堪称杰作,乾隆三十五年(一七七〇)内府泥金写本《甘珠尔》,更是其中极品。此巨帙专为庆祝乾隆帝的生母圣母皇太后八旬万寿特制,共一百〇八夹(函),每夹二百至四百五十余叶不等,纵28.5cm,横75cm。经叶以磁青纸双面书写,栏线外有泥金八宝缠莲纹饰,细如毫发,极为精致。经叶排列以藏文字母为序,按次叠放后,四周的泥金八宝图案立现,构思颇具匠心。

在经叶之外,有内、外护经版各一对,中裹黄缎金龙夹袱和黄布单袱各一块。每函首叶经头板裱磁青纸,覆盖红、蓝、黄、绿、白五色缂丝夹帘各一,中间凹下部分书梵藏对照金字,两边彩绘佛像二尊。装饰纯金欢门,镶嵌珍珠、珊瑚珠、青金、松石等各色珠宝一百三十余颗。外经板之外,用五色扁形绦带逐圈捆缚严整,最后配挂白哈达一条。可以说,《甘珠尔》制作工艺涉及制纸、染色、托裱、泥金、雕版、髹漆、镶嵌、金艺、刺绣、织染、写绘等等,极尽当时材艺之大成,仅珠宝就用了一万四千余颗。用料之考究,写绘之精细,装潢之华美,均无与伦比,充分显示出宗教典籍的尊贵和内府书籍豪华富丽、庄重典雅、雍容大方的气派。这是在梵夹装的基础上演化而成的、古代佛经最后的装帧形式。层层开解时,自会从舒缓、从容的节奏中,生发出肃穆、庄严之感。《中国古籍善本书目》等著录,入选第一批《国家珍贵古籍名录》。

梵夹装并非汉族古书固有的装帧形式,而是专指从西域传来的古印度贝多罗树叶梵文佛经以两板相夹的装帧形式。缘其以竹木板上下相夹,又是梵文佛教经典,故称“梵夹”。唐五代时期,已有模拟贝叶经的梵夹装出现,明清时又有所演变,以单叶纸张双面书写或印刷,而后集数叶为一叠,用两块厚木板上、下相夹,再用布带打捆紫或盛装于函匣中。称其为“模拟”或“演变”,是指它们与最初的梵夹装形制已大有区别:其一,书写材料已用中国自产的纸张等代替了南亚热带的贝叶,而书叶仍仿贝叶的狭长形状;其二,各叶不再穿洞系绳,至多只是象征性地画上圆洞而已,故有人称此为“册叶装”,或简称“夹装”。

2、经折装

除梵夹装外,清帝和臣工写经等多采用经折装,它也是卷轴演变到册页的一种形制。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷,佛徒诵读时舒长卷不便,就改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折装”“折本”等。

帝王写经如清乾隆三十三年(一七六八)高宗《御笔菩提叶笺心经并题句》,每半开四行,行九字。开本22.5cm×10cm。折装,织金锦书衣,上有“万寿”字样及繁丽的图案,黑漆地泥金楷书题签。首页有墨绘观世音菩萨像,末页为护法神韦驮像,款署“乾隆戊子仲夏月朔沐手书”,钤“乾”“隆”连珠玺。经后有题句,钤印有“如如”“乾隆宸翰”“入席有余香”“避暑山庄”“五福五代堂古稀天子宝”“八徵耄念之宝”。

乾隆帝佛缘深厚,从《秘殿珠林》记载可知,在其六十三岁之前,每岁书《心经》两册;六十四至八十四岁时,改为每月朔望书之;退位后,每岁元旦、上元、浴佛日、寿辰及每月朔日各书一册。因此,故宫博物院藏有大量乾隆帝手书《心经》,但均为纸本,菩提叶笺本独此一部。探其来历,则是缘于大臣杨廷璋的进呈。

杨廷璋的菩提叶写本《般若波罗蜜多心经》,一卷,完成于清乾隆三十二年(一七六七),有杨廷璋跋。经折装,半开四行十字,菩提叶制笺,前有一瓣菩提叶。钤“乾隆御览之宝”“秘殿珠林”“秘殿新编”“珠林重定”“乾隆鉴赏”“三希堂精鉴玺”“宜子孙”诸玺。在杨廷璋书跋文中,述及菩提叶的产地、加工、性状及进呈之事:“粤中广州府城内西北一里有光孝寺,……今此树历千年,其叶似柔桑而大圆。……寺僧采之,浸以寒泉四十日,浣濯去滓,细筋缭绕,薄于蝉翼,持赠远人,比之绡縠。窃思此树来自耆闍,种于震旦,以此灵叶普诸善根,有如贝多,宣示妙谛。谨裁制成册,敬写般若心经一卷。佐以叶一千瓣,恭呈御览。”

乾隆帝得到异地圣物,颇为珍爱,令人制成叶笺,镶以浅豆青色丝绢,尽管叶笺有筋脉凹凸,但乾隆帝的书体依然圆润流畅,墨色光妍如漆。细观前后两图,布局得当,用笔极为工细,人物衣纹线条准确流畅,形象庄严肃穆而又飘逸超然。这件稀世珍品的问世距杨氏写经不到半年,原藏毓庆宫,清《秘殿珠林》及一九九六年出版的《中国古籍善本书目》著录,并入选第一批《国家珍贵古籍名录》。

韩仁铭、白石神君碑 清拓本 经折装(外观)

上海图书馆藏

3、册页装

册叶装是由卷轴装转变成经折装后,再次发展而来的。古代的碑帖、信札、手稿等多采用这种方式。具体做法是将所有装帧之物四周镶嵌纸边或绫边,然后一同裱在硬纸上,再粘在一起成经折装样。与经折装最大的不同是经折装一版可折三开(左右两半页为一开)以上,数版相连成一册,但册叶装是一开为一版,一开一开地粘在一起。清内府册页装方形居多,较普通经折装质地厚实,图像类内容应用更多。

册页装实物如清乾隆十六年(一七五一)高宗弘历写本《八大人觉经》,不分卷,汉安世高译。此经说明了诸佛菩萨等大人应觉知思念之八种法(即八大人觉),佛弟子须观察体会八大人觉,以作自觉、觉他的修行。所说八大觉是指觉世间无常、觉多欲、觉心不足、觉懈怠、觉愚痴、觉贫怨、觉欲过患、觉生死。此经用素笺纸,墨笔小楷,四周番莲花纹。前有“古稀天子”“八徵耄念之宝”“徵观”“秘殿珠林所藏”“比德”“朗润”“太上皇帝之宝”“乾清宫宝”诸玺印。

册页装 《八大人觉经》面、函、内页

4、包背装

包背装是以包裹书背为特点的装帧,又称裹背装。它流行于明、清两代,装法较蝴蝶装相反:书叶正折,版心向外,然后在右侧书脑处打眼,贯以绵性纸捻,固定成册,再用一张整幅书衣,绕背粘裹。

包背装《大明太宗皇帝御制集》,是明成祖朱棣的文集,现存卷三、卷四两卷,明内府精抄本。版框25.4cm×18.1cm。明黄色龙凤云锦书衣,上等棉纸墨色精抄,双朱鱼尾,朱丝栏。

《大明太宗皇帝御制集》卷三包括序文二十三篇,有太祖高皇帝宝训序、太祖高皇帝实录序和永乐大典序等等。书内字体秀美流畅,设计简洁,版式宽大,书衣华丽,具有典型的明内府抄本风格,但明内府抄本存世极少,已是稀世之珍。《中国古籍善本书目》集部著录,入选第一批《国家珍贵古籍名录》。

5、线 装

线装从包背装演变而来,不同处只是书衣由整纸裹背而改分前后两张,再以明线装订,均衡对称,富于格律美。这是古籍的最后一种装订形式。清宫线装书有四眼装,也有订为六眼的。书脑上、下两隅以绢包角,书衣用绫、绵等材料,再配函盒,颇为考究。

清乾隆十九年(一七五四)梁国治等精写《昭明文选》,是一部线装袖珍本,南朝梁昭明太子萧统撰,开本15cm×10.1cm。

乾隆时期不少善本都由工书法的翰林词臣奉敕精写。高宗喜爱汉魏六朝文,尤爱《昭明文选》,认为是书集“汉魏以下文人才士著作所萃”,“博而有要,垂艺林之轨范”,常于万几之暇熟读。其时宫中已有《昭明文选》的宋刻本和康熙年内府精写袖珍本,高宗仍觉遗憾,先后再命缮写四次:乾隆十二年(一七四七),高宗以“天禄琳琅”所藏宋刻善本“行密字蹙,不便浏览”,遂命善书法之翰林欧阳正焕、王际华等二十一人,据此以楷书大字重为缮录,名《校正昭明文选》;十四年,因大字本“卷帙繁重,难携行笈”,命专工小楷之王际华、王文治等二十六人分缮为“袖珍秘册,以便帐殿明窗倚览”,名曰《古香斋鉴赏校正昭明文选》;十九年,以“袖珍本……目次分合相沿未当”,仍命善书法之词臣梁国治、刘墉等二十人,以毛晋汲古阁本参考宋本校正,仍用小楷分缮,名为《昭明文选》;三十五年,又因前所缮大小二种各有长短,再命翰林中书张书勋、姚颐等二十人分缮成编,名曰《文选》。四种《昭明文选》,均有高宗御笔题识、写照肖容,冠诸卷端,卷末各附校字及缮录词臣之姓名,各钤“乾隆御览之宝”“稽古右文之宝”“几暇怡情”“得佳趣”诸玺印。纸、墨、字皆精美,实为存世不多的珍善写本。

清帝懂书工书,身边近臣自然也工书善画,君臣互动,成果丰硕,成为清宫盛产文字俱佳的精写本的缘故之一!总体而言,清宫书籍追求形制多样化,写抄本尤甚,而且选材、用色、技法、工艺等异常考究,形成特有的宫廷装帧风格!

作者单位:故宫博物院

经折装 清杨廷璋书《菩提叶心经并题句》封面、内页

何学森:书法册页装帧的格辙与旨趣

摘要:本文主要梳理了书法册页与古书册页的关系,分析了重要概念的名实关系,据此对册页形式进行规范化分类,指出了不同品式的特点和装裱要点;进而结合明代周嘉胄《装潢志》的相关内容,对故宫博物院、台北故宫、上海博物馆、上海图书馆等处的册页藏品进行分析,揭示册页装帧应该重视的“内”“外”“古”“今”关系,追求装帧格调与书法风格的统筹兼顾与相互映发。

关键词:册页装帧 装潢志 开板册页 蝴蝶装 经折装

书法册页是一种传统装裱品式,有过辉煌历史,但一度由于布展不便等原因不被重视,而近年重新很受推崇。一件书法册页,或先写后装,或先装后写。只有书写与装帧相互配合,才更有可能制作出上品册页。关于册页装帧,明代收藏家周嘉胄在所著《装潢志》中说:

前人上品书画册页,即绢本一皆纸挖纸镶。今庸劣之迹,多以重绢外折边,内挖嵌。至松江秽迹,又奢以白绫,外加沈香绢边,内里蓝线,愈巧愈俗,俗病难医,愿我同志恪遵古式而黜今陋。但里纸层层用连四,胜外用绫绢十倍,朴于外而坚于内,此古人用意处。册以厚实为胜,大者纸十层,小者亦必六七层。[1]

这段话内涵丰富,涉及面广,值得认真推敲。书法的装帧品式与传统文献古籍的装辑形式一脉相承;“册页”“蝴蝶式”等概念在古书装订、书法装帧两个体系中并存,但内涵并不完全相同;书法“册页”与古书“册页”“折子”之间既有联系又有区别,其装帧风格与绘画册页也有一定差异。有必要梳理册页的发展脉络,弄清概念名实,理顺类别关系,把握册页的形制程式和装帧特色,了解装裱的一般程序和关键要点,借鉴前人经验,并作出合理的发展。

古书的“册页”

卷子和册页,代表了古代纸质文献装帧形式的两个阶段,书法册页是其衍生与发展。

卷册源头可追溯到先秦简帛的卷轴形式。西汉发明造纸术,纸在东晋末年至南北朝取代了简帛等文献载体,纸质抄本大量出现。印刷术发明之后,刻本文献又批量产生。纸本卷子,是将若干单页纸张粘接在一起,形成一长条的横幅,往往在首末端加上轴杆,以便卷拢。一直到唐五代,卷子都是抄本和印本文献的最主要装辑形式。

阅览卷子时,从右向左连续展开,往往还要同时卷拢已阅部分;阅览完毕,又要再次打开已经卷起的部分,重新从左向右卷起收贮备览。而且,无法一下子打开卷子某一部分、直接进入某个段落进行阅读、检索。这非常不方便。于是在卷子基础上改良,产生了叶子、经折装、旋风装等形式,完成了纸质文献装订形式的第一个阶段。

经折装,就是将一幅长卷,从头开始,根据所要求的统一宽度,选一个适当的文字行间空隙进行折叠;这样持续地、一反一正地不断折叠,叠合之后就成为一册长方形的折子。还可以在最前和最后幅面的背后各粘一张硬纸,作为封面和封底。经折装的基础是卷子,其与卷轴装之间的差别——或者说折子、卷子之间的差异,主要只是“折”和“卷”两种收拢方式的不同,但经折装更方便阅览。经折装在唐代开始出现,折叠的幅宽以一页书的宽度为标准,每个幅面或者相邻的两页都可以作为一个独立单元。“经折装”的“折”字反映了其形式特点,“经”字表示它曾经受到印度贝叶梵文佛经装订方式的一定启发,而且一开始主要用于抄写佛经。

古书装订形式的第二阶段,是以“册页”为基础,衍生出蝴蝶装、包背装、线装。

妙法莲华经五代泥金写本 经折装(外观)

上海图书馆藏

以经折装等方式装订的文献,翻阅次数既多,则折缝断开,会导致脱散、损毁。于是,在印本出现后,产生了对印本散页进行装订的“册页”。册页萌芽于唐代,至五代、北宋之间大量出现。古书的所谓“册页”,可以顾名思义,就是将大量散页装订成册。古代书籍单面印刷,其所谓“一页”包括面积对等的左右两块,可以从中线对折成为两幅,实际相当于现代书籍的正反两页。

对折页面的方法,可分向内、向外两种,也就是正面对折、背面对折两种方式。最早被采用的是正面对折,这样对折之后,背面朝外。折好的书页全部叠齐,将所有书页的中缝折脊一同粘在一张整纸上,全部散页就被固定在一起,粘合在一起的中缝构成了整本书册的脊背。那张粘纸从外面兜住了书背,就叫做包背纸。当然,包背纸足够大,不仅包住了书背,也包住了封面、封底。这种正面对折书页再包背的书册,打开阅读时,两个翻开的半页左右对张,似蝴蝶一双翅膀,因而称作蝴蝶装。蝴蝶装在宋代最为盛行。蝴蝶装的书籍,读过完整一页后,须连翻两次,掠过两幅空白的背面,才能露出下一个完整的内容页,十分不便。于是进行改良:将页面对折方式改为反面对折,折后正面朝外;将折好的书页全部叠齐,页面原来的左右外沿,叠合到了一起;以此叠沿作为书的脊背,在此打眼,再以纸捻串穿,进行装订;最后用用糨糊将一张整纸与书脊粘在一起,书脊、封面、封底全部被包住。这种形式被称作包背装(也叫裹背装、裹后装),南宋开始出现。可见,包背装名称并未反映出它与蝴蝶装的实际区别,其实二者都“包背”,关键在以何为“背”。

九成宫醴泉铭宋拓本 经折装(外观)

上海图书馆藏

书法册页的基本程式和制作工序

书法类册页在唐朝以后发展起来。一本书法册页的生成原因,有几种可能。第一种,作品生产过程中,并未预计装帧形式,在零散的小幅作品产生之后,选择以册页这种品式将其进行辑聚;第二种,在书法创作之时,已经预先计划以册页的形式进行装帧;第三种,首先装裱好空白的册页,再在其上进行书写。

按书法创作、品式装帧这两个步骤的先后不同,册页可分两类:集成册页,素白册页。

按最终成品的整体样式分类,册页可分两种:活页式,折叠式。活页式就是将每件单幅作品分别托裱成较厚的单页片子,收存时将零散单页叠在一起,以匣盒进行函装。折叠式就是将全部作品装裱为次序固定、可以折叠的一个整体。

折叠式册页可分两类:经折式,开板式。经折式册页,相当于一个全本横幅按照一定幅宽连续正反折叠,可以完全展平,整体连贯,连页铺展后效果如同全部打开的手卷。经折式册页与古书装订第一发展阶段的“经折装”非常类似,而与古书装订第二发展阶段的所谓“册页”在形式上有明显不同。开板式,就是以六层以上一定规格的纸张粘合成厚硬的复背纸(底子),这是一开,将其折为上下或左右两页;将作品幅面托裱、镶嵌在底子上,单页挺刮,整册平整挺阔如同木板。开板式册页是按单开装裱,再连为一体,具体是:每开正面对折,分出两页;相邻两页的背面边缘以浆糊粘牢,因而,每次只能平展一开两页,而不能同时展平超过一开。

九成宫醴泉铭宋拓本 经折装(外观)

上海图书馆藏

开板式册页有两种样式:作品本幅(心子)为竖式,裱成左右翻折的“蝴蝶式”;心子为横式,裱成上下翻阅的“推篷式”册页。整本册页全部作品占开为偶数,前后各加一到二开空白,总量依然是偶数。每开可装两件(或更多)单幅作品,或者将一页留为空白以待题跋。如果诗画搭配、合为一开,则右诗左画,或上诗下画。开板式册页底子厚硬,阅时需以书签或手指插入页背挑起翻转,似蝴蝶翻飞,或如篷窗推启。

相对于开板式册页,经折装的背纸较薄,开本规格较小,而且正反两面都可用。相对于经折装册页来说,开板册页是书法册页的最典型形式。所以,现在一些书法著述中的“册页”往往是一个狭义概念,单指开板式,故而以“经折装”与此狭义“册页”对应。

开板式册页的结构包括四部分:心子,镶料,底纸,封面。先对单开进行装裱,然后粘接成册。主要工序可以概括为五大部分:

一、托心(小托)。就是用纸对心子进行背托,这是装裱的第一道工序,也是最关键、最重要的工序。可用棉料类宣纸连托二层。其目的有三:使心子平挺;心子被托纸加厚,与镶料厚薄相当;衬托出作品的精神气韵。大致操作是:裁方心子,备好托纸,调好浆水;把浆水刷在托纸或心子背面,然后将心子、托纸对正,排刷结实;拍浆上壁,晾后启揭下壁。

二、打裁镶料。1.准备镶料。册页多用镶纸挖嵌,也有以绫绢镶或裱。所以,首先要托料,即对绫、绢、纸等材料进行纸张加托,具体做法就是一层层地刷浆排紧粘合。托纸的层数,根据用途决定。嵌身(开身)镶料的厚度必须与托好的心子厚度相等。2.册页挖嵌。打裁镶料分两种:镶接,挖嵌。镶接,就是在心子四周粘连镶料,操作简便,用料节省。挖嵌,是在镶料中挖出一个比心子略小半分(作为浆口)的同型空框,成为嵌身纸;后来把心子嵌入的空框里,进行粘裱。挖嵌使四周圈档没有接缝,显得严整妥帖,用于比较珍贵或形式特殊的作品,但是所需镶料面积较大,比较费料。册页一般采用镶纸挖嵌的方式。托好镶料后,按所需尺寸开料。挖嵌心子的位置,每开的两页心子都略向中间折缝靠近。推蓬式的上下外口要宽于内口,左右边口等宽;蝴蝶式的左右外口宽于内口,边口上宽下窄。

后汉书 宋绍兴江南东路转运司刻宋元明递修本

蝴蝶装(外观) 上海图书馆藏

三、复册(投嵌)。就是将挖框了的镶身纸刷裱到复背纸上,将心子投到镶身纸的空框上,四周碰缝抚平粘合,拍浆上壁贴干。册页的复背纸也叫底子、墩子,比较厚实挺刮。大尺寸册页的复背纸一般由八层纸托成,小尺寸册页则托七层,逐层加托,每层都要刷得特别紧实。倒数第二层刷“分心纸”,其中间折缝位置被切去,隔开了2mm。加裱复背纸一般有两种方法:一种是随托复背纸,随裱心子,这是湿复背;一种是用预先托好晾干的复背纸进行复背,这是干复背。而册页比较特殊,底纸层次多,干燥慢,必须采用“干复背”方式在其上刷裱嵌身、镶料和心子。如果带湿复背,水分会影响心子的色泽和牢度。复册的关键在于心子与镶料投刷上复背时,要把握好润水刷浆的涨缩程度等因素,做到处处严丝合缝。

四、贴平砑平。复背开刷之后,将叶子上壁,简称“贴板”。贴壁时间越长,越有利于页面坚定,平挺成型。册页较厚,至少要七天以上才能干透。下壁后,擦蜡砑光。册页需要正面平滑,所以只在正面砑磨,不砑背面。砑时在页面上衬盖垫纸,隔纸上蜡砑磨。要避免砑出亮光,反损美观。

五、装册页。包括折页、连页、上面板、贴签条等步骤。折页,就是将单开正面对折,捋出折口,揿实折脊。连页,就是编排好折页的前后次序,码齐,顺次在背面外口边缘点上三点厚浆,全部粘好连页,切齐三边,夹板压实,待干。册页装面分木面、锦面,都为硬板式,有优质木板、锦包纸板、锦嵌木板等几种。优质木板封面,经上蜡打光后,即光滑平整,可以贴签,也可以刻字。贴签,签条纵长,用深色洒金笺制成,也可用染成古铜色、深赭石色的单宣。蝴蝶式贴在册页左边,推篷式贴在居中。

书法册页装帧的元素与效应

册页形式最早出现于唐代,盛行于宋代,完备于明代,由文献装辑形式逐步转向纯粹的书画装裱品式。册页、长卷均可溯源于简牍,所以基本高度也与先秦简牍制度大体一致。册页成熟和完善时间晚于长卷,因而也深受长卷影响。某些古书一开始采用了卷轴装,后来改为经折装,即显示出折子与卷子的亲缘关系。如,上海博物馆藏南宋张即之行楷《待漏院记》,原来裱为经折装,后改为长卷。书法册页后来又受到印本书籍装订形式的影响,北京故宫博物院藏经折装唐代楷书《华严经》、敦煌发现的经折装晚唐写本《入楞伽经疏》的形式都体现出这一点。[2]

在书籍装帧形式的带动下,书法册页的蝴蝶装在宋元时期盛极一时,如敦煌遗书中的《妙法莲华经》册页、浙江省博物馆藏宋景祐三年(一〇三六)长吉《楷书华严经》册页就是其中的典型。开板式册页的总开数一般是偶数,多在四至二十四开之间。如一个部头超过二十四开,则可以分成多册,最多可达一部十册上百开。而经折装册页的开数并没有太多限制。早期的经折装册页多用于抄写佛经,部头较大,则一册就会超过二十四开,展开后有很长的横向幅宽。如敦煌发现的经折装晚唐写本《入楞伽经疏》经折装,一共二百一十一页,相当于蝴蝶装的一百多开。这种形式一直沿袭而且被书法创作所继承,北京故宫博物院藏张即之《楷书华严经第七十一卷》为六十一开经折装册页,张即之行楷《行书待漏院记》原来为七十六开经折装册页,纵高47.2cm,横长2665.5cm,是目前所见最长的古代传世册页。[3]

汝帖明拓本 经折装

上海图书馆藏

到了明朝,册页成为时尚。明清时期的册页,多为先预装出素白的整本经折装,再在其上进行创作。徐邦达说:

所见明清成本的册页,往往是先裱、后作书画,因此其纸都有浆矾,浆矾太重了会影响到到墨色灰暗而少见光彩。横册则全是封折裱的,所以中同都有一条折痕,又因先裱后画,更使折痕中加强笔迹的断缺。[4]

经折装册页是可以全部展平的连页形式,铺展后效果如同手卷,非常适合表现长卷连行的书法,颇能体现书家功力。尤其是行草书的经折装册页,不仅特别能够展示书法艺术的广阔横贯、浩荡磅礴之势,而且不同单元之间可以造成跌宕起伏的变化和对比,欣赏时有移步换景、相互映衬之效果。书法册页还吸纳了长卷的大字引首形式,如徐渭《行书诗》册页(上海博物馆藏),在本幅十六开之外另有两开引首,为“雨中醉草”四个行书大字。在明代中期,书法册页已经出现了与长卷类似的“引首—画心—拖尾”结构程式。虽然引首并未在册页中得到普遍应用,但册尾题跋在册页中比较常见。[5]清孔广陶重装唐写本《善见律毗婆沙》开板册页(上海图书馆藏),册尾有吴荣光题诗、成亲王题跋、吴荣光、孔广陶、杨守敬题跋、吴荣光题跋、孔广陶题诗、张謇题记、裴景福题跋,字体、书风多样。[6]册页对长卷结构的借鉴使其包含的书法风格类型更加多元,视觉效果更加丰富。

即使同一种册页类别,也可以有不同装法。有一种所谓“仿经折装册页”,实际上是把经折式册页、开板式册页的特色结合为一体。清代蒋衡写本《周礼》(台北故宫藏,故殿003815—003838),明黄绫书面,上织祥云龙献寿字图案,配附明黄福寿连绵织金仿宋锦四合套,采取的是册页仿经折装方式。清同治年间抄本《诹吉便览》十二卷是版式特别宽大的册页装(台北故宫藏,故殿030560-030565、013641-013646),但首尾相连成仿经折装。[7]一些旧装册页重新装池的时候,也要根据具体情况从权制宜。《许真人井铭》宋拓本经折装,清代沈树镛进行重装,保存了宋代托裱的内页,将旧拓逐页浮置于新制的经折式底册上,不加裱褙,中心对折处与四角分别用丝线加以固定。此种装法为重装本中特例。[8]

书法册页适用于小幅的扇面、小品、信札、柬帖、拓片等作品的装裱。信札册页如《三松堂鱼素检存》册页(上海图书馆藏),清潘奕隽辑,收罗了余集、吴俊、江声、黄易、王芑孙、蔡之定、陶梁、姚鼐、段玉裁、秦瀛、潘奕藻、刘大观等人手札,纸笺的大小、色泽、质地多样,需要对册页的页面布置进行认真的规划安排。书法小品的集成册页如《黄忠端诗翰》(上海图书馆藏),每页书写一诗,行草三行。碑帖拓本的册页装,从上海图书馆藏清代赵怀玉重装《曹娥碑》宋拓本蝴蝶装册页、《史晨碑》明拓本蝴蝶装册页、《集王圣教序》宋拓本经折装册页、《真赏斋帖》明拓本册页可见一斑,其规划、排布要特别精心,裁割尤须用意。[9]周嘉胄说,需要“算定每行若干字,每字若干行”“首尾、附题小跋,前后副页”“一一画定程式”,然后对裱褙匠“恭貌婉言致之”;“装者之能惟在裁折。折须前后均齐,裁必上下无迹。裁折善而能事毕矣”。[10]

善本碑帖册页除外签、内签之外,还会有“题端”居前,通常占一页或一开,亦有的需连写数页。题端内容略同于题签,书写碑帖的名称、拓制年代、收藏者姓氏等等。但题端所书碑帖名称的字形较大、多用正体,其意义类似于碑刻题额,其后以小字书写拓制年代、收藏者姓氏等相关信息,内容比题签更加详尽。

册页装曹娥碑 宋拓本

上海图书馆藏

曹娥碑拓本首、末页

上海图书馆藏

装帧设计是册页装裱的关键,配色、用料方案不仅要便于施工、节约用料,更要符合美观大方的要求。装帧材料的质地、色泽决定了册页的整体格调以及等级序列。清乾隆帝手书《文渊阁记》册页(台北故宫博物院藏,故殿002224),由于是“御笔”,故装潢等级最高,书面、书底用很厚的紫檀木,书面精刻相向云龙一对,长框签牌内嵌入螺钿隶书“御笔文渊阁记”题字,并以檀木盒存放。[11]台北故宫博物院藏“故佛”(故宫原藏佛经)类书籍,包括有元明写本佛经,以经折装居多,也有少量开板册页。这些经折装佛经所用磁青纸、泥金等都非常高贵,封面、封底或用檀木、楠木、黄杨木,或者以织金仿宋锦、缎、杭细布等包覆杉木板。函套等内装具、外装具木盒也都非常讲究。明弘治十六年(一五〇三)抄本《大方广佛华经》八十卷附《普贤行愿品》一卷,总八十一册,“经纸‘黑如漆’,‘明如镜,推其应该就是明宣德间(一四二六—一四三五)始制,极其名贵的‘黑漆蜡笺纸’(又称‘羊脑笺’)。”八十一册经书的前后经板,皆采硬木制作,经板中心阴刻填金漆题签,并以极细笔泥金描出线条繁复、动感十足之云龙三条。八十一册分装在十六个团花纹织金缎锦四合函套之内。每函配一块大红暗花方形包袱,经袱另一面为明黄色。“故佛”也有少量道教经典,装潢等级远远不如佛经,是清廷崇佛轻道的一种具体表现。[12]

随着时代的发展,册页形式、素材的可选择范围不断加大,一些鉴藏家在册页装帧上有了新的举措。民国收藏家龚心钊(一八七〇—一九四九)经手装帧的册页就颇显新意。龚心钊重装《九成宫體泉铭》宋拓经折式册页,织锦书衣,封面装有清翁方纲手题书签。衬页装有明王铎、民国郑孝胥手题书签,并粘有龚心钊题跋二纸。拓本末叶后有翁方纲题跋。册尾有龚心钊题跋,背面装有该碑同治年间整纸拓本照片、龚心钊赏碑照片,粘有龚心钊、王仪堂题记。龚心钊装池《苏轼书醉翁亭记原石残字》宋拓册页,荫木面板,红木镶边,装有民国张丹斧手题书签“宋拓原石醉翁亭记残字,瞻麓斋藏,癸酉春,丹斧题”。册首另有方若、郑孝胥手题书签,并装有多枚宋藏经纸。册尾有龚心钊民国二十一年(一九三二)重装题跋,粘有龚氏所藏东坡“雪浪斋”玉印印花一纸;另有景张(龚心铭)题跋,对开装有角花笺一枚。还有龚心钊、张丹斧题跋,龚心钊题记。册尾装有龚心钊照相两张。龚心钊装池宋拓《绍兴米帖》附清拓《月虹馆法书》册页,紫檀面板,装有龚心钊手题书签。护页龚心钊手题书签。一处内页对开以宋藏经纸装饰,另一处对开粘有龚心钊照相一枚、题记两纸。又有王澍、谢希曾、唐翰题跋。册尾粘有龚心钊题记两纸、照相一枚。[13]可见龚心钊册页有着鲜明的“萃珍”色彩,不仅嗜以旧纸佳笺装饰,而且附装其肖像照片。此类龚装特色不仅继承了既有的程式和元素,而且在素材利用上颇有与时俱进的意识。龚家常年雇有学有专精的工匠。龚心钊对材料非常讲究,装潢用纸都采用自己所收藏的,有些紫檀木和金粟纸还是来自清宫拍卖的旧物。

册页木面刻字不属于“装裱”工作的范围,但也是“装帧”的重要元素。一般阴刻,以石青、石绿等填色。《许真人井铭》册页楠木面板刻有清同治四年(一八六五)六月赵之谦题签:篆书“茅山许真人井铭”,行楷小字:“徐鼎臣纂书。宋拓孤本,家晋斋先生旧藏,既归张叔未解元,鲍少筠得于张氏,近复归同年沈郑斋。同治乙丑六月二十三日,赵之谦记。”石青糁之。后来又有吴湖帆小字题记十数字,糁以石绿。楠木本色与青绿二色相互映衬。黄丕烈重装《蜀石经毛诗残本》宋拓本册页,楠木面刻字以白色填涂,非常醒爽。

历代钟彝器款识法帖宋拓本

经折装 紫檀书匣 上海图书馆藏

装帧形式为内容服务。一本完整的册页,实际上是各种形式、各种风格的艺术元素的聚合体,是书法文化各个层面内容的折射。以《吴文定公手书太祖文》经折装(上海图书馆藏)为例,该册页为明朝吴宽手书,清道光十六年(一八三六)罗天池重装。书衣为四合如意玉堂富贵纹织锦,装有吴荣光手题书签“明吴文定书册”。每叶十行,计十八纸。端楷凝重,自成一格。吴宽自跋:“臣宽偶获太祖高皇帝御制文集,恭诵再三,窥见圣神高明之见、卓越之识,足为一代之制、百王之法,有非秦汉以下诸君所能及者。又况大哉之言,皆信笔直书,不加斧藻,而事实粲然具备,真典谟训诰之词也。臣缘目青,不能悉录,谨摘集中数篇、篇中数句,录而尊阁于家,盖其言尤切要,亦史氏之所当知者,非敢去取于其间也。成化十二年十一月初三日,翰林院修撰臣宽谨书。共十九叶子,中补二叶。”册尾有明项元汴、清吴荣光、罗天池题跋。项元汴跋云:“此册汴得之于东吴文征明伯子文寿承处。乃先自衡山先生常出示于予,捐馆后,其孙持以属余。恐辞去而遂失先生所珍,且先朝典故所存,不可不重袭而藏之,敬用永宝无忽。就李丘民项元汴谨识。”吴荣光跋云:“右文定公手抄明太祖文,李君实曾见之,载入《六研斋三笔》云:‘端楷整栗,后竟掇巍科,以书法擅一代。’盖谓文定援俊秀例入胄所时书也。今此本书于成化十二年,是年岁在丙申,文定四十二岁。文定以成化八年壬辰授修撰,此乃大魁后四年所录,安得谓‘后竟掇巍科’耶?明人考据之疏,于当时尚且如此。至此本笔力端重,乃文定真迹无疑,想尔时尚未专学坡老耳。道光丙申十一月朔,南海吴荣光,时年六十有四。”罗天池跋云:“吴文定公书,专师东坡,传世者多见于题跋、卷册及便面、手札,然皆行草之作。此册小楷九翻,庄重端凝,无欹侧偃笔之习,乃文定矜心当意所书者。历观藏家,均无正书妙迹,是册岂可忽耶?道光丙申春仲,罗天池重装并记。”“丙午冬十月十九日,六湖重观。”此本栏线自划,每纸皆钤有“项元汴印”。钤印又有“檇李项氏一家宝玩”“查莹”“映山珍藏”“依竹堂书画”“吴荣光印”“石云山人”“罗天池鉴定藏之修梅仙馆”“修梅仙馆秘玩”“六湖”“柏氏家藏”“柏成梁鉴赏章”“张建锡鉴赏章”“潘仕成”“德畲”“德畲审定”“宫保世家”“石公所藏”“朱鹤年”等等。[14]该本册页的题跋,说明了缘起,评价并考证了吴宽的书法风格。钤印不仅清晰显示出递藏脉络,也可视为装帧工作的不断补充。一件艺术品鲜活的前生今世因为以上元素得以生动地呈现出来,洋溢着打动人心的艺术魅力,这与册页的装帧形制和风调息息相关。

进瓜记、江流记 清内府四色抄本

线装(外观)上海图书馆藏

对于册页的形制程式与装帧风格的考察,让我们更加深刻地体认周嘉胄提出的“坚内”“朴外”“古式”“今陋”问题。本文篇首所引周嘉胄《装潢志·册页》中的那段话,蕴含了丰富的见解和启迪:底子(里纸)厚实,是册页的关键。要用质细色白的连四纸,层层托裱粘合,大册页用十层纸,小册页不少于六七层纸,这就是“坚内”。底子坚挺、紧密而厚实,即使开数不是很多,装成的册页也颇有体量感。现在册页的底子一般不必超过八层纸,较小规格的册页一般五层即可。底子坚实的开板装,阅览时以手指或书签插入页背翻动。如果底子太软太薄,就会翻不动或者翻不快,而且页口割手。绫或绢作册页嵌身料,历时既久便会老化损伤,远不及纸张坚固。另外,使用绫绢除了转边做法,必须套边,否则丝缕极易散脱、起毛。册页虽有用绫绢镶裱,但历来多以罗纹纸等纸料挖嵌为最宜。因为挖嵌少接缝,利其平服,有益于心子的保护。无论纸本还是绢本的书画作品,皆用纸作嵌身料进行镶嵌,纸挖纸镶就是“朴外”。周嘉胄反对用质地厚的绢进行繁琐的转边,尤其反对白绫挖嵌、内镶蓝线、黄绢转边。镶料的作用是使心子更加突出,美观大方。如果镶料色调比心子鲜艳夺目,就会喧宾夺主。书法册页比绘画册页更讲究素净雅逸,其嵌身多用淡青色、淡灰色、米黄色或白色,忌用艳丽而火气的颜色。若用仿古作旧纸完成的作品,册页镶料更应色调深沉。

总之,书法册页是文人雅集、书斋趣味的传统品式,适于表现技法精微、气韵含蓄的笔墨意趣。一件书法册页的高下优劣,除了取决于其中字迹的品质和格调,其装帧设计、装裱功力的衬托、凸显作用也不容忽视。封面、开身、外签、内签、题端、引首、心子、题跋、钤印、题字、刻字、填色、质地、色泽、做工等等因素,决定了册页装帧的格调和韵味,应该合理选择运用,协调安排,追求典雅,不能出现任何违和感。创作册页有相当难度,不仅要考虑和计算字形规格与册页尺幅的关系,还要认真设计字体、书风与册页装帧风格之间的协调。册页装帧的格韵必须有效衬托书法作品的风调趣致。装裱之前要认真规划装帧方案,根据作品尺幅设计装潢形式,按照书法作品的色泽、气息设计绫、绢、纸等镶料质地、色泽。册页装帧的历史为我们提供了丰富的经验,在新的时代,应该协调好册页装帧的“内”“外”“古”“今”关系,探索传统装帧形式与现代艺术精神的拓展、碰撞与融合,努力追求运用册页形式进行书法创作的无限新意。

作者单位:首都师范大学中国书法文化研究院

图版选自上海图书馆编《缥缃流彩——上海图书馆藏中国古代书籍装潢艺术》一书,特此说明。

来源 | 《中国书法》2019年第3期