杨凝式书法的历史地位

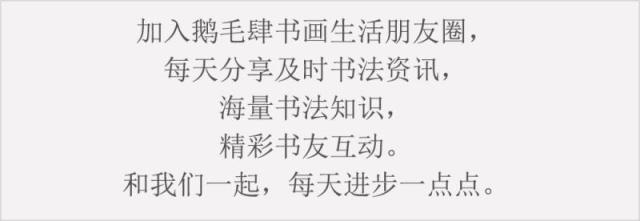

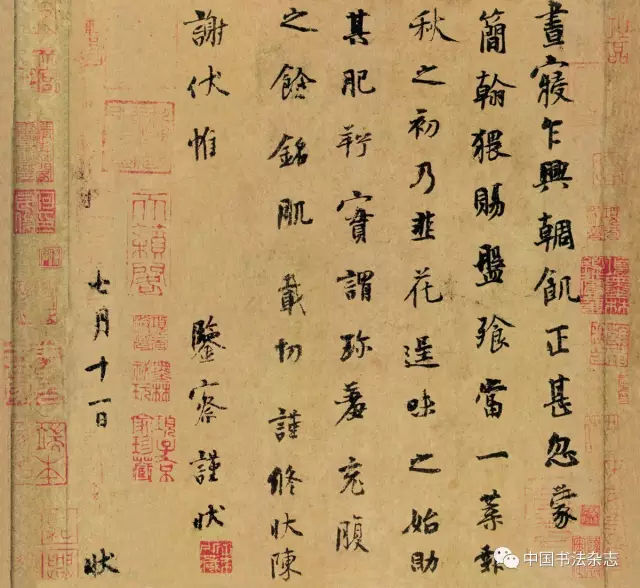

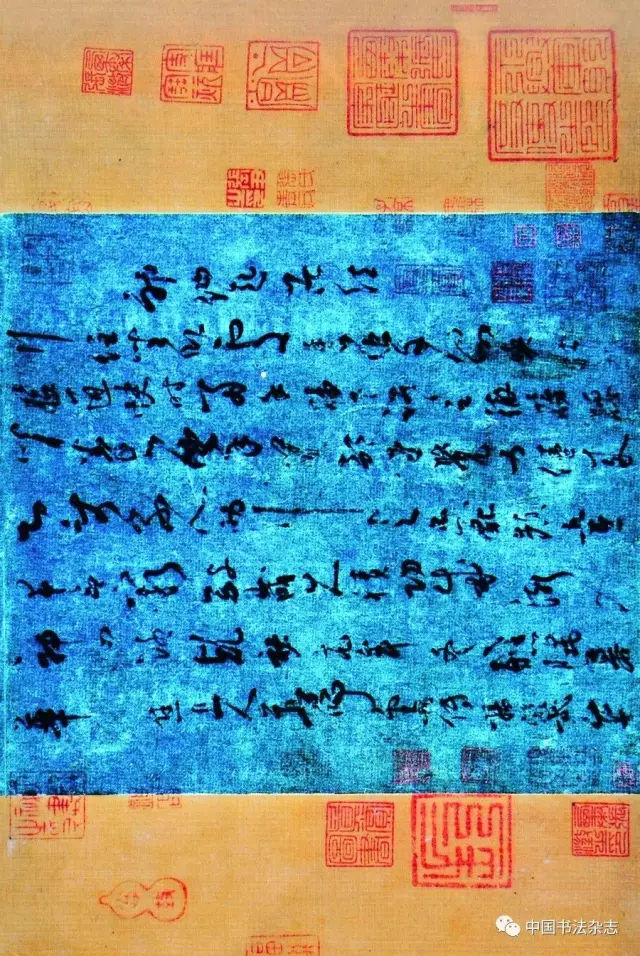

五代 杨凝式 行书韭花帖 无锡博物院藏

编者按:

唐哀帝天祐四年(907),唐朝灭亡。此后,中原地区相继出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个王朝,同时南方地区出现前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平等割据政权,北方有一个北汉,这就是“五代十国”。五代时期存在了短短的五十余年,这一时期的书法家与存世作品寥寥无几。但杨凝式无疑是五代时期最耀眼的明星,本期推出“杨凝式书法特辑”,试图将这一短暂的书法历史时期全面地呈现给读者。

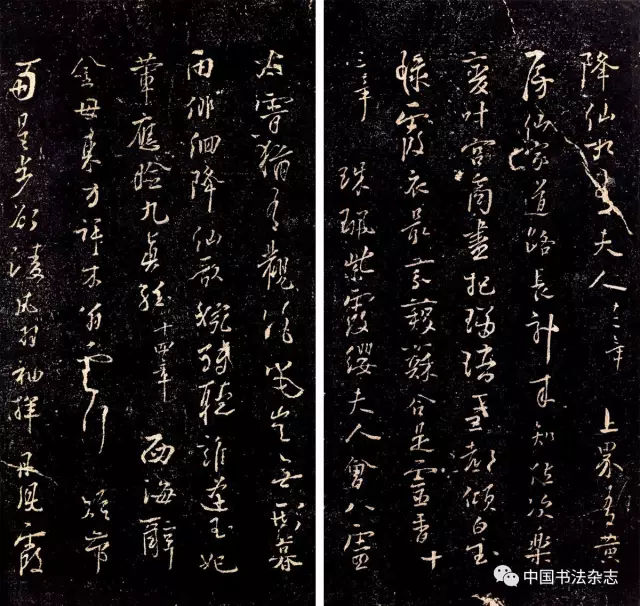

五代书法史实与杨凝式地位问题阐绎(节选)

何学森

五代十国的书法成就,被欧阳修、苏东坡、黄庭坚等北宋文化名流归结为杨凝式一人,后来基本上成为定论。他们推崇杨凝式的理由有二:一是忠节见于艰危,二是行草雄放杰出。

注重品节,源自宋代文人满怀家国之思而检讨前车之鉴时的伤痛和焦虑,北宋范祖禹感慨地说:“自古易姓之际,必有仗节死义之臣忠于本朝,故贼臣惮焉。唐之亡也,其宰相皆奸险趋利卖国与盗惟以倾覆宗社,士之立于朝者皆小人也,故以玺绶与人而不以为不可,劝进贼庭而不以为羞。惟杨凝式一有言而其父大骇……”(《历代名贤确论》卷九十四)欧阳修也说:“杨凝式以直言谏其父,其节见于艰危。”(《文忠集》卷一百二十九)

杨凝式在五代的立身原则,一是佯狂求解脱,二是解脱不成则超然无为。因此史书中关于其认真作为的记载非常有限。其一是后唐长兴三年正月,右散骑常侍杨凝式等七人,与太常卿刘岳奉敕于郑余庆《书仪》内仔细检详删定。(《五代会要》卷十六)这是随缘附和。

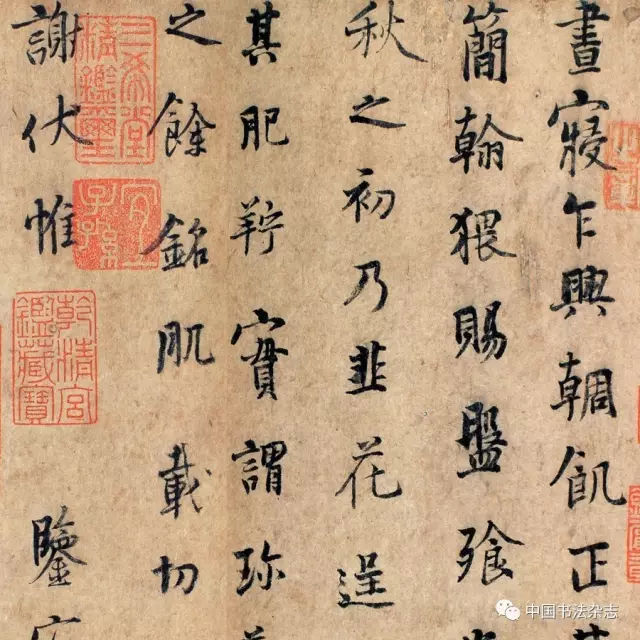

五代 杨凝式 行书韭花帖 无锡博物院藏

五代 杨凝式 行书韭花帖 无锡博物院藏(局部)

另外两件事比较主动。

一件事是:后梁以钱镠为尚父、吴越国王。末帝嘉吴越贡献之勤,加封钱镠诸道兵马元帅。朝议时,很多官员认为钱镠入贡是贪图市场贸易,不宜过以名器假之。翰林学士窦梦征执麻制而泣,出言切直,指出钱镠无功于中原,兵柄不宜虚授。窦梦征因此被贬蓬莱尉。后唐时,窦梦征卒,杨凝式与中书舍人刘赞缌麻为位而哭。(《旧五代史》卷六十八)

另一件事是:长兴三年(932),钱镠卒,后唐明宗诏兵部侍郎杨凝式撰神道碑。杨凝式心有抵触却无法推脱,于是多市美酒款待进士李瀚。李瀚(?—962)擅作文而性嗜酒,杨凝式俟其酒酣而请其代笔,凡一万五千字,经宿而成。(《宋史》卷二百六十二)

上述两件事有一定的关联性,都体现出杨凝式对钱镠的态度,背后实质是其内心对五代分裂割据状况的强烈不满,这一点与宋人心态特别投契,不过,杨凝式在五代总体上是非常含蓄、消极、敛闪的。但是,宋人对迫在眉睫的五代乱象心有余悸,迫切想要摆脱那种阴影,因而将杨凝式的忠节加以放大,将他同与藩镇割据抗争最烈的颜真卿相提并论,书法的评价因此与时局意识关联起来。黄庭坚说:“杨少师书有颜平原长雄二十四郡,为国家守河北之气。”(《山谷集》外集卷九)这种理念成为主流思想被延续下来,金代赵秉文就发挥说:“杨少师劝其父不以社稷与人,此与鲁公拒安禄山、斥李希烈何异!故其书虽承唐末五季余习,犹有承平纯正气象。”(《滏水集》卷二十)

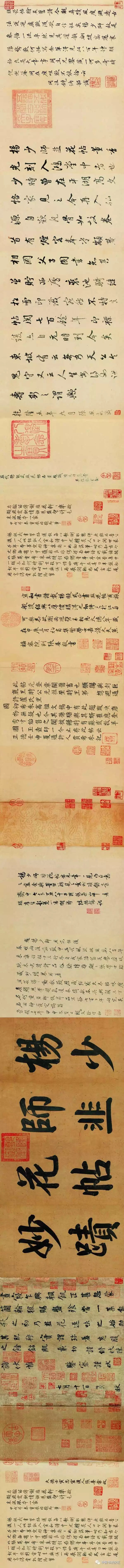

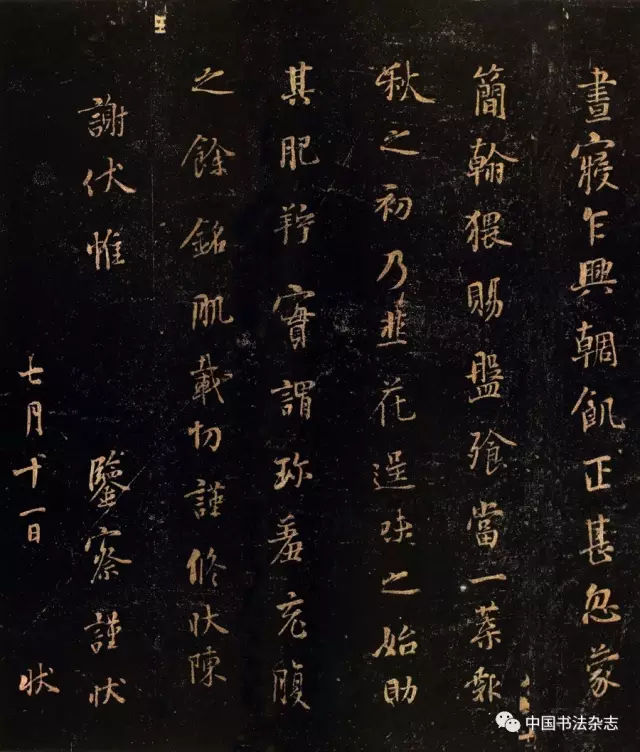

五代 杨凝式 行书韭花帖 罗振玉藏

杨凝式的书法,苏、黄强调的是他的行草,谓其雄强飞动,纵逸遒放,同样与颜真卿并举。

黄庭坚说:杨少师“作欧、虞、褚、薛正书或不能。至于行草,四子皆当北面矣。”(《山谷集》外集卷九)还说:“盖自二王后,能臻书法之极者,惟张长史与鲁公二人。其后杨少师颇得仿佛,但少规矩,复不善楷书。”(《山谷集》卷二十八)然而,北宋邵伯问却说:“近岁刘寿臣为留台,于故按牍中得少师自书假牒十数纸,皆楷法精绝。世论少师书以行草为长,误矣。”(《邵氏闻见录》卷十六)后世张丑进一步追问:凝式楷法精绝,“鲁直仅以行草许之,何耶?”(《清河书画坊》卷四上)答案其实很清楚,根源在于苏、黄等人正致力于行书开一代新风的追求。

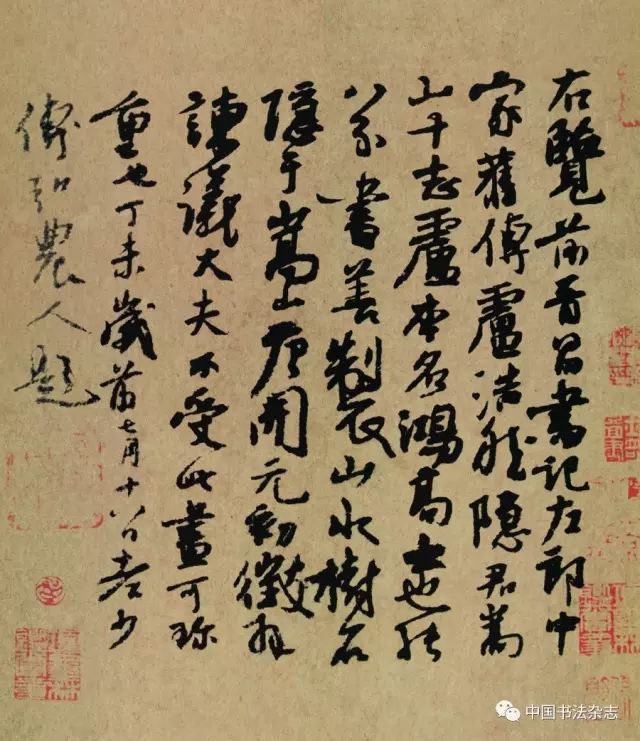

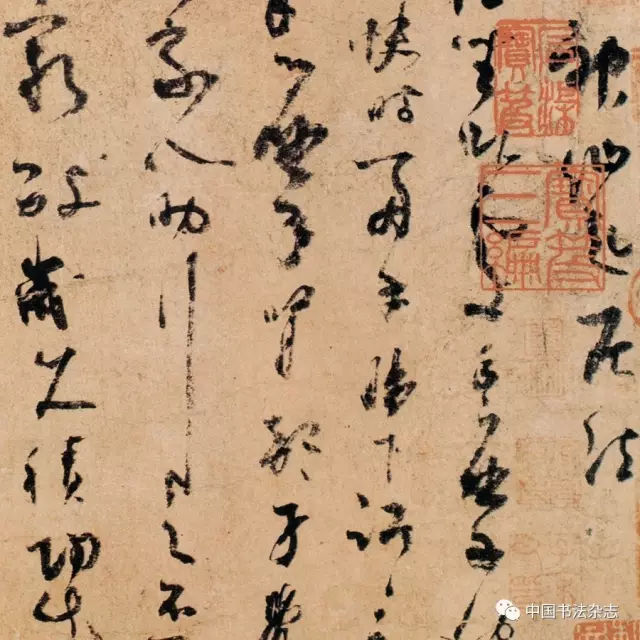

如今可见的杨凝式书迹主要有:1.《韭花帖》,“略带行体,萧散有致,比杨少师他书欹侧取态者有殊。”(《佩文斋书画谱》卷七十五引董其昌《容台集》)笔笔敛锋入纸,随意之中不失规范。风度凝远,沉静内敛。2.《新步虚词》,飘逸闲雅,饶有晋韵。3.《卢鸿草堂十志图跋》,布白茂密,风格雄浑,更接近于颜真卿行书的体势、意境。4.《夏热帖》,笔势飞动,雄强,“若与平原《刘中使帖》合契”(项元汴跋语)。5.《神仙起居法》,荒率随意,不拘成法。有关的研究评述已经很多,主体评价都延续了苏、黄定下的基调,都是极其正面的。

但是,北宋时就有不同评价,比如黄伯思说:“洛人好杨凝式少师书,信可传宝。但自唐中世以来,汉晋书法不传,如凝式辈所祖述者不远,会稽父子笔法似不如是。洛人得杨真迹,夸诩以为希世珍,所谓子诚齐人耳。”(《东观余论》卷上《论书六条》)这是批评洛阳人见识短浅,因而才迷信杨凝式。

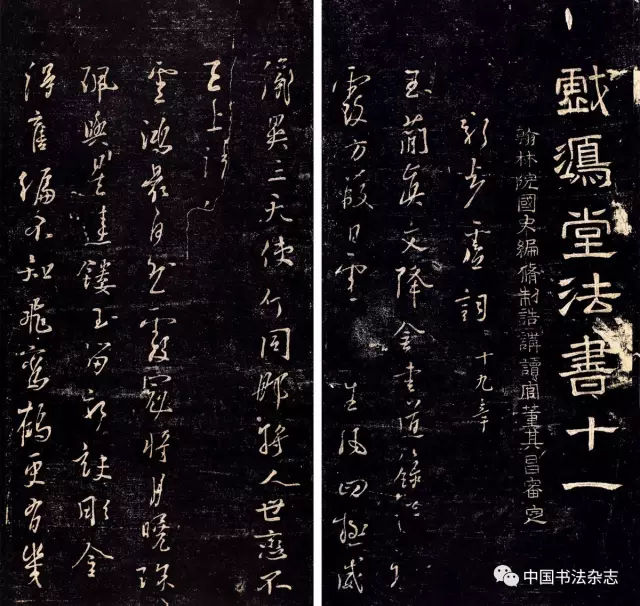

五代 杨凝式 行书韭花帖 《戏鸿堂帖》刻本

后世也对苏、黄对杨凝式的过度推崇作出反思和辩驳。元代郑杓以八个字点评杨凝式在五代书法史上的意义:“中流失船,一壶千金。”(《衍极》卷下)语出《鹖冠子·学问》:“中河失船,一壶千金,贵贱无常,时使物然。”比喻物虽微贱,因时势而得其所用。郑枃说五代书法“失船”使杨凝式“一壶”得以彰显,实际评价都不高。明代盛时泰说:“少师亦宋人标榜之耳,非定评也。”(《佩文斋书画谱》卷七十八引《苍润轩碑跋》)清代王澍说:“景度甚有名于宋,山谷推为散僧入圣,为鲁公后一人。余窃谓景度险劲有余,鲜明和悦畅之气。盖其生当乱世,气习纤仄,未暇仰观先圣贤典型,但以其资质所近,笔力所到,走入狭小一路,故仅可比之散僧入圣。至于典谟训诰、清庙明堂气象,则未或有。”(《竹云题跋》卷四)杨宾说:“《韭花》犹有平原意,《神仙起居法》则毡裘气几不可耐,不知苏、黄两公何以推崇若此。”“毡裘气”是南北朝之后书论对北方书风惯用的一种贬评。杨宾将杨凝式书法作品的风格进行了区分,实际上对五代时期中原书法不以为然,而对南方的蜀国、南唐、吴越的书法与同时期其他区域的书法进行了区隔。对于苏、黄对杨凝式的定位,杨宾指责说:“大都苏、黄最服平原,是以见其私淑之人无贤、不肖皆喜之,此之谓阿其所好,非千秋公论也。”(《大瓢偶笔》卷三)这些说法虽未尽允当,但也的确是不无道理的。

苏、黄将杨凝式书法奉为五代时期的一枝独秀,掩盖了五代书法的实际状况,同时期其他书法家受到贬抑。如果将杨凝式《神仙起居法》与后梁彦修所书《闻砧》《残秋入洛谒明君》二诗进行比较,可以清楚看出这一点。两者都是草书,杨凝式书用笔较为惫懒,字势逼仄,彦修书结字横张,风格雄放。吴其贞评价《神仙起居法》“墨不入纸,皆浮于上,多有飞白之笔。且书法深入恶道,全失笔墨之雅。”(《书画记》卷三)北宋司农少卿李丕绪说彦修草书诗“笔力遒劲,得张旭法”。都是比较切合实际的评价。李丕绪惋惜彦修声光不耀、名不得传,于嘉祐三年(1058)将其草书刻石并题跋,以贻同好。而苏、黄对此无动于衷,决意力挺杨凝式。影响延及后来的书法史论,明代王世贞说:“彦修盖与亚栖、辩光齐名者,作诗语如避机懒妇,书法如淮阴恶少年,风狂跳踉,俱非本色。可叹,可叹。”(《弇州四部稿》卷一百三十六)彦修书法因此受到不公正待遇,林侗说:“元美谓僧札极恶,岂可先于长史。予装潢之际,以《东明》《千文》《肚痛》为张长史三帖。且谓素师所景行,故录于素师之前。其彦修草书不录。”(《来斋金石刻考略》卷下)彦修草书与杨凝式本是两种路数,其差别如同颜真卿、欧阳询行书差别,而安世凤却说:“释彦修草书亦自杨少师出,十得其六七焉。”(《佩文斋书画谱》卷三十六引《墨林快事》)简直就是睁眼就说瞎话,这与他不明五代政治文化格局,受了苏、黄立论误导有关。上列对于五代书法的偏见导致有关书迹没有能够得到很好的保护,现存遗迹很少,苏、黄见解也因此被进一步坐实。

以上分析并非为了颠覆苏、黄立论,彻底否定杨凝式的书法史意义。只是希望说明:杨凝式的书法成就并非五代独一无二的,其他一些书法家与杨凝式之间并未拉开太大距离,苏、黄对杨凝式的评价有很强的主观性。

苏、黄的主观源于宋人回首五代时的家国忧思,以及他们寄托了无限希望的士人情结,这两点在杨凝式身上找到一个落脚点。因为杨凝式是一位仕路履迹基本贯穿了五代,而将唐宋沟通起来的人物,而且,与同样是五代政坛常青树的和凝、冯道相比,他似乎更符合士人立身的理想标准。

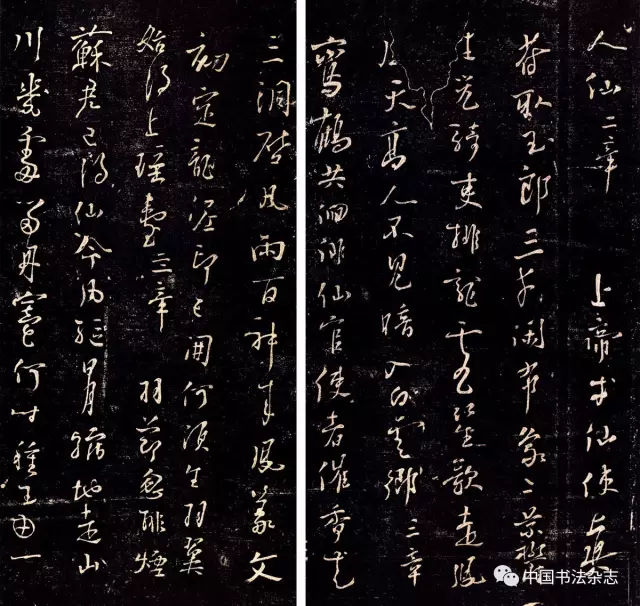

五代 杨凝式 行书卢鸿草堂十志图跋 台北故宫博物院藏

除此之外,杨凝式引起苏、黄等人关注的最重要原因是其题壁书写行为。题壁书写是杨凝式在五代那样一个缺乏人文氛围的时代走出书斋、排遣寂寞的行为。这种书写有两个特点。

一是众人围观,鉴赏者的鉴赏品格、心理预期对书法创作形成一种隐性参与,改变了书法的欣赏层面以及普罗大众对“书法”的理解。其实,任何艺术都类似于海明威文学理论所谓的“冰山”,只有八分之一浮现在水面。艺术作品呈现的只是露出水面的部分,丰富的含义和多样化的形式被统一在一个简约的总体结构之中,而阅览者可以通过文本提示、经验参与去想象补充水下的部分。而冰山具体露出多少才是最恰到好处的,这是很难拿捏的,不同历史时期的文化氛围、受众素养导致的期待值存在一定差异。杨凝式的努力,是在书法文本中融入书法行为,使书法的“冰山”展露了更多,风格更加显豁,与晋人书法的蕴藉、含蓄迥然不同。

二是一次性的一气呵成式书写,不同于书斋书写可以反复斟酌、多次修改,隐含着一种新的书法理念。五代缺乏清晰的书法理论倾向,但我们可以从文学理论中寻绎其书法理念。罗宗强先生指出:五代十国时期,传统儒家的伦理道德观念淡泊,重功利的文学观(如诗教说、明道说)以虚假的面貌出现,说的并非真心话,失去现实意义。此时文学思想的主要倾向是缘情说,从娱乐消遣和真情抒发两个方面发展。杨凝式的题壁书法就是直抒胸臆,风格本色自然,充满张力。

以上两点可以汇结为书法史的唐宋转型之关键节点,这是苏东坡、黄庭坚等人青睐杨凝式的重要原因。在魏晋时代,玄学的追求是将人的体验融入天地自然,书法有着一种追求形而上的哲学倾向,而苏、黄更偏重杨凝式书法中张扬的个体直接体验,加以有意识地利用和解读。其后,书法活动的形式和风格因此发生转型,宋代题壁文化的繁荣和尚意书风的盛行都说明了这一点。

五代 杨凝式 行草书夏热帖 故宫博物院藏

黄庭坚说:“鲁公书,今人随俗多尊尚之。少师书,口称善而腹非也。”(《山谷集》卷二十八)这说明时人并非完全接受他们关于杨凝式书法的看法,苏、黄对此心知肚明。不仅如此,对于自己的看法不够客观,苏、黄也清楚。苏轼两段关于书法的议论都出现了“窃斧”,另外其在《辨试馆职策问札子》中也提到“窃斧”:“然至于窃斧而知心目之可乱,于投杼而知母子之可疑,于拾煤而知圣贤之可惑。”这说明苏轼清楚意识到了艺术接受中的主观意识所起的作用,而且持肯定态度,并积极利用其进行“惑”“乱”。这种思想倾向在欧阳修的理论中也有流露:“古之人岂皆能书,独其人之贤者传遂远。然后世不推此,但务于书,不知前日工书者随纸与墨泯弃者不可胜数也。使颜公书虽不佳,后世见者未必不宝也。杨凝式以直言谏其父,其节见于艰危,李建中清慎温雅。爱其书者兼取其为人也,岂有其实然后存之久耶!”(《文忠集》卷一百二十九)可见这是北宋文人的主流意识。苏轼虽然没有作出具体阐释,但他反复引用“窃斧”,说明已经清楚意识到了自己的先入之见,而且明确坚持书法的阐释必然存在于一个全新历史时空、具体文化语境、特定思想观念之中。这体现出苏、黄对五代、杨凝式书法的评鉴是一种意识特别清晰的刻意之举。苏轼等人诠释五代书法时的先入之见应该是一种主客观的融合,也就是说既有他所接受的历史传统,也有他个人思考的独家心得,其具体动机和构成值得继续予以具体探讨。

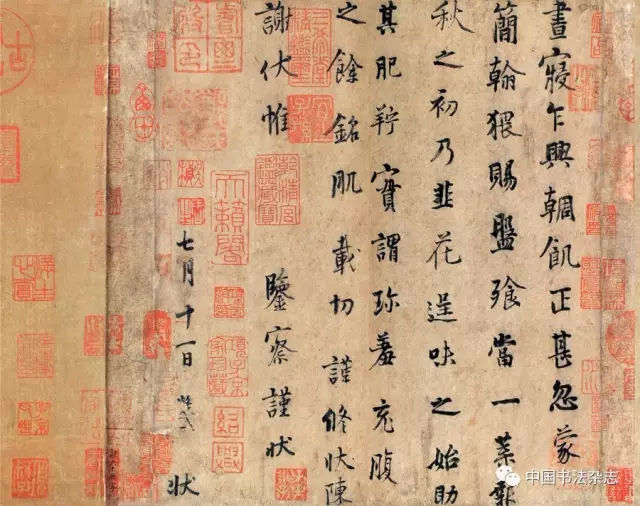

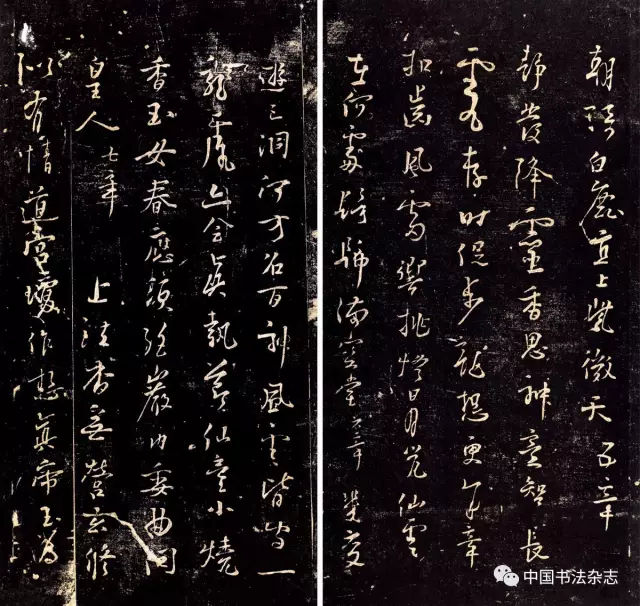

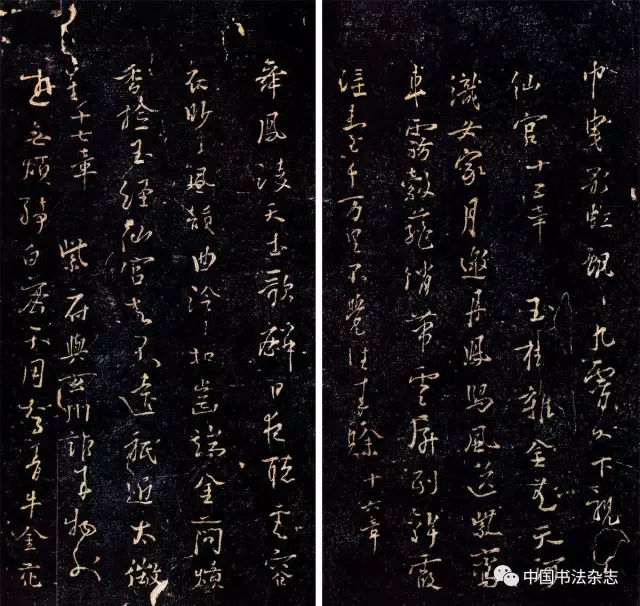

五代 杨凝式 草书神仙起居法 故宫博物院藏

五代 杨凝式 草书神仙起居法 故宫博物院藏(局部)

五代半个多世纪,是兵骄将悍、礼崩乐坏的乱世,政治、经济、文化各方面发展都受到影响。五代十国书坛格局比较琐碎、涣散,不成体系,没有燎原之势。从地域文化的角度讲,与南北朝相比,五代山河更加破碎,没有形成北法为骨、南法为皮的基础。从短遽的时间单元这个角度来看,与秦、隋相比,在字体定型、成熟问题上,五代没有能够为其后的王朝铺垫出很好的前奏。以上是从形貌和事实层面的直观感受,而宋人对五代书法的褒贬是从价值的角度。我们只有对五代十国书法发展状况认真地进行“考察原始”的工作,才能切实认识宋人的逻辑运思。

五代短暂的书法史其实是非常耐人寻味的,应该以更加开阔的人文视野发掘其历史相关性。总体上说来五代仍然可谓是“斯文未坠”,当时的书法也是如此。北宋张耒评论五代书法说:“唐世秉笔之士,工书者十九。盖魏晋以来,风俗相承,家传世习,故易为工也。下及懿、僖、昭、哀衰亡丧乱,宜不暇矣。接乎五代,九州分裂,然士大夫长于干戈横尸血刃之间,时时有以挥翰知名于世者,岂又唐之余习乎!如王文襄之小篆、李鹗之楷法、杨凝式之行草,皆足以成家自名。至于罗绍威、钱俶,武人骄将,酣乐于富贵者,其字画皆有过人。”(《柯山集》卷四十三)其说基本沿袭欧阳修《跋永城县学记》(《文忠集》卷七十三)的相关表述,虽字面出入很小,但“皆足以成家自名”等少数关键字句为欧记所无,肯定的意味更重,更为公允。客观上说,五代十国书法不是一个可以独立的单元,而是晚唐书法的一个自然延续,并不是断崖直落、风筝断线。

五代 杨凝式 草书神仙起居法 中村本

然而,北宋文人出于特定的文化心态,对五代十国总体历史状况作出不乏主观的反思与期许。从《春秋》开始,中国传统史学就有着道德价值凌驾于历史因果之上的缺陷。对五代书法史的误读与此有一定关系。出于对武夫当道的鄙夷、对五代地位的贬损,宋人往往把五代书法简单归结为“凋敝”二字。正如有些学者所说:现存五代十国史料大多出自宋人之手,宋人对五代十国史的关注与思考有着复杂而活跃的变化,却并没有被后人所注意到。“人们注意到的,只是宋人对五代十国的鄙夷与抨击,以及五代十国不值一提的刻板印象。实际上,后世所承袭的,只是北宋中后期乃至南宋时期的五代十国印象,并且做了进一步地加深与发挥。”因乎此,关于五代书法以及杨凝式书法,自北宋欧阳修、苏东坡、黄庭坚之后,几成论定。

唐代书法潮流时尚在大一统前提下从政治文化中心向周围辐射,五代书法改变了这样的传播格局,是淆乱无序的,也是多元并存的。它将一个旧的秩序打破,为宋人改弦更张提供了必要的理由,也为书法新秩序的主脉启示了种种可能。北宋文人从驳杂的五代书坛将杨凝式单独抽取出来,按照主观需要,将其塑造成为一个符合理想色彩的文化符号。这在一定程度上偏离了实际,但体现出他们对五代书法史的价值判断以及对未来的观念建树。宋人一方面贬低五代书法,另一方面夸饰杨凝式书法,两者是相关联的,都是一种清醒的刻意。其目的是为了开拓宋代书法的新意,并且希望通过杨凝式的桥梁作用,将书法史合理贯通起来,使宋代新风由此能够归入书法的“道统”。这种两极褒贬客观上是矛盾的,主观却又是统一的。正是在这种理念的推动下,书法风格由晋唐时期的含蓄、精谨转向宋代的显露、直白。

书法史研究不能仅仅局限于以技法借鉴为目的,必须描述书法现象的真实存在形态及其发生的历史舞台,分析其内部联系,诠释书法活动的意义和影响,归纳书法发展的规律和法则,也就是必须在事实认识的基础上进行价值判断。否则,得出的结论就会偏颇甚至谬误。关于五代书法史的梳理和反思凸显了以上问题。五代十国的书法遗迹现在还在不断出现,今后还会有新的收获。而且,以历史学理论来说,对于任何历史阶段书法的历史研究,不仅要考察它在当时的历史环境中的意义关系,还要分析其在后世历史条件参考框架下新的意义关系,乃至经过理论辨析、认识升华后重新建构的价值形态的抽象意义关系。就这个层次而言,关于五代十国书法的解读是可以在新的语境中不断深入的,而不仅仅是勾勒轮廓、填补空白这么简单。

五代 杨凝式 行书新步虚词(部分) 戏鸿堂刻本