《书法观典》之秦代书法赏析节选

先秦是中国书法的初期阶段。从夏、商、周到春秋战国,是古汉字从起源到逐渐形成的重要时期,各种书体和形式相继出现,有甲骨文、金文、石刻文、简帛朱墨手迹等。其中篆书、隶书、草书、楷书等字体,在数百种杂体的筛选淘汰中定型,书法开始有序发展。商、西周的文字已具有用笔、结体和章法等书法。

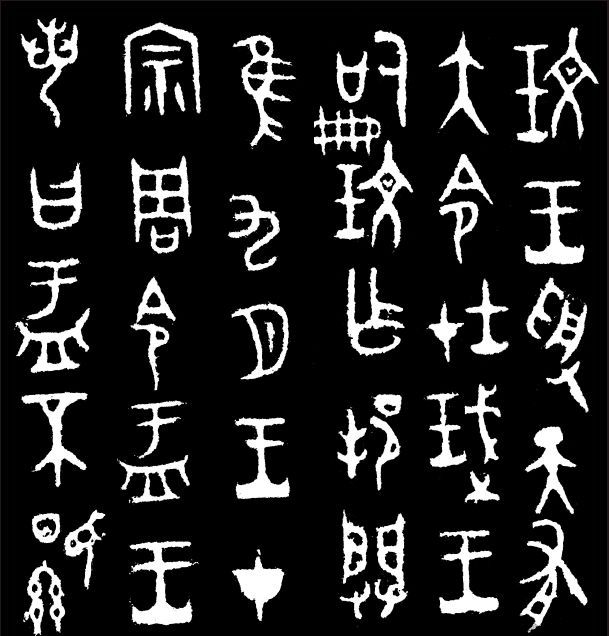

所必备的三要素,形成书法艺术。甲骨文是中国书法史上第一块书法瑰宝,自上而下、从右到左的竖式排列,直到『五四』新文化运动才发生改变。金文是中国书法史的又一丰碑,在商殷晚期已成熟,成为周代主要的书体与书法表现形式。周是金文鼎盛时期,出土铭文最多。《石鼓文》是我国最早的石刻文字,是大篆到小篆转型期的代表作,对后世影响极大。商代已有了简册,目前发现很多战国时期的竹简。春秋时期出现帛书,且与简册并行使用。先秦时代,文字从应用性走向艺术性,此时的书法与文字的变革紧密联系,处于自然放任的发展状态,并从稚拙渐趋完美,从而奠定了中国书法史上的特殊地位。

作品概况

《大盂鼎铭》,大盂鼎又称廿三祀盂鼎,是西周初期康王(前1020—前996)时炊器。鼎高101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。内壁铭文19行291字,记述了周康王对贵族盂的训诰和赐赏之事。金文大篆。大盂鼎与毛公鼎、散氏盘、虢季子盘并称“四大国宝”。1849年陕西眉县出土,曾为左宗棠藏。中国国家博物馆藏。作品概况】《大盂鼎铭》,大盂鼎又称廿三祀盂鼎,是西周初期康王(前1020—前996)时炊器。鼎高101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。内壁铭文19行291字,记述了周康王对贵族盂的训诰和赐赏之事。金文大篆。大盂鼎与毛公鼎、散氏盘、虢季子盘并称“四大国宝”。1849年陕西眉县出土,曾为左宗棠藏。中国国家博物馆藏。

观点赏析

大盂鼎是西周康王时期的著名青铜器,造型雄浑,工艺精湛,具有极高的史料价值,书法成就也居这个时期的首位。铭文体现端严凝重的艺术特点,线的笔力非常坚实,体势严谨,结字、章法都十分质朴平实,用笔方圆兼备。铭文整体体势雄壮而不失秀美,布局整饬又见灵动,开《张迁碑》《龙门造像》之先河。此铭以“方块字”集大千世界各种各样造型,为集造型美之大成。加之器形巨大,端庄堂皇、浑厚雄伟,更呈现出一种磅礴气势和恢弘的格局,透露出朝气蓬勃的气息。《大盂鼎铭》为西周前期金文的最高典范,有人称之为书法的“方笔之祖”,是金文雄伟方整风格的代表。

作品概况

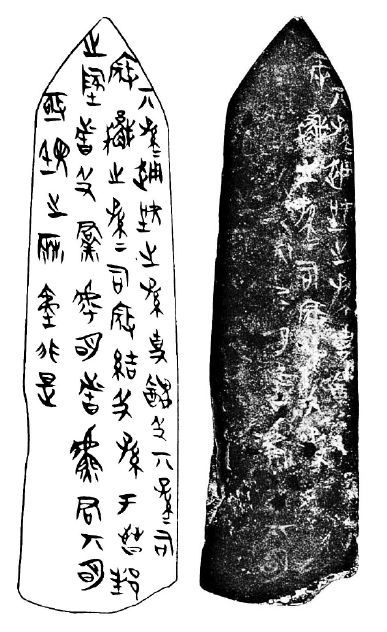

《侯马盟书》为春秋时期晋国的官方文书,是用毛笔书写在石片和玉片上的盟辞誓言,故称“盟书”或“载书”,字迹一般为红色,少数为墨色。是春秋晚期晋定公十五年到二十三年(公元前497—前489),晋国世卿赵鞅同卿大夫之间举行盟誓的约信文书。先秦墨迹。大篆。1965年起在山西省侯马市秦村的晋国遗址出土,以圭形石片为主。

观点赏析

春秋时期,社会动荡,各诸侯国为了团结对外常举行盟誓,故形成盟书。《侯马盟书》是古代文字中用毛笔书写且篇章完整的古人手书真迹,对研究中国奴隶社会向封建社会过渡有重大意义。盟书书法艺术独具风采,别具一格,都是日常用字的通俗性草体,比之甲骨文的“刻意”更具“笔意”,美感重在笔法与线条。因出自多人手笔,故有的浑厚凝重,有的飘逸洒脱,在书写运笔中强烈展示出柔软毛笔特有的弹性韵律,行笔轻重有度,潇洒秀劲又不失古朴典雅。线条两端书锋,笔势头重尾轻,作孤曲摆动。经常出现有收笔自然回勾的笔意,是毛笔手写熟练快速自然形成的,反映了东周时代文字的风貌。《侯马盟书》是现今考古发现最早的毛笔字,是最能直接地真实反映春秋时代古人书写艺术的书法珍品。

秦代

秦代是继承与创新的变革时期。小篆是古文字的终结,隶书是金文字的开始。春秋战国时,各国文字差异很大,阻碍了经济文化的发展。秦始皇统一国家后,命令丞相李斯主持,统一全国文字,结束了战国时六国文字混乱的现象。秦统一后的文字称秦篆,又叫小篆。秦代实际上存在大篆、小篆、隶书三类书体,书迹有金石刻辞、墨书竹简、诏权量文、刻符等。在中国书法史上,秦代是以小篆光耀史册的,而最标准的小篆是秦代刻石。秦始皇领李斯和百官巡视各地,刻石记功,留下了珍贵的刻石。这些刻石相传为李斯所书。《泰山刻石》是秦代具有代表性的文字刻石。其实,秦代民间通行的书体,并不是标准的小篆,而是更为简易、书写速度更快的篆书,其虽然仍属于篆书,但笔法中已含有隶书笔意,体方笔直,被称为秦隶,又称为古隶。秦隶有秦代权量、诏版上的铭文和秦代竹木简两类。创造和书写上取得突出成就的是程邈。秦代书法,在我国书法史上留下了辉煌灿烂的一页,气魄宏大,堪称开创先河。

作品概况

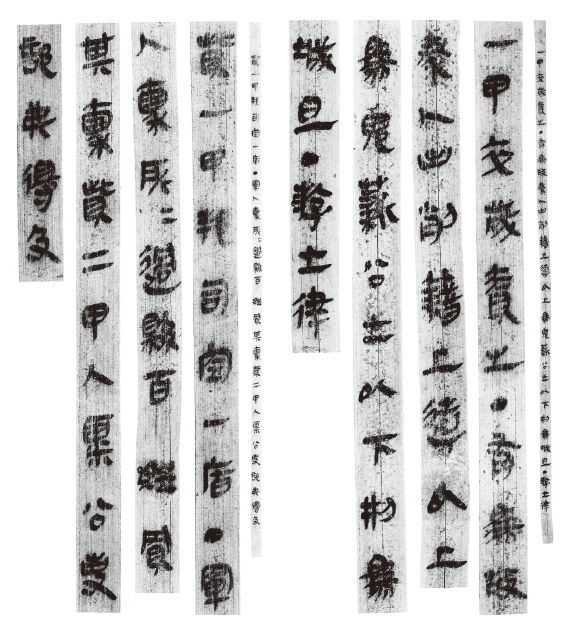

《云梦睡虎地秦简》,又称睡虎地秦简、云梦秦简。1975 年12 月出土于湖北省云梦县睡虎地11 号秦墓,为竹简形制,竹简计1155 枚,另有残片80 余枚,简长23.1—27.8 厘米,宽为0.5—0.8 厘米。每枚竹简均为一行字迹,有的简反面亦有墨书文字,大部分书于蔑黄上,按顺序编组成册,近4 万字。为早期隶书墨迹。湖北省博物馆藏。

观点赏析

《云梦睡虎地秦简》出土是我国有史以来第一次发现秦简,是迄今发现的最早、最完整的法典。此简书法样式和谐统一,字形正方、长方、扁方不拘;笔划肥、瘦、刚、柔并举,纵横奔放,浑厚凝重,跌宕多姿;横平竖直的笔法基本形成,折笔法开始普遍使用。对比同时期的小篆,小篆结体圆、正,均衡;秦简结体欹、侧,倾斜;小篆有转无折,秦简转折兼施;小篆线条均匀不强求节奏,秦简用笔提按顿挫明显;小篆笔画横竖一样,秦简则出现了横细竖粗;小篆无波挑,秦简开始出现波挑与掠笔……这一切让人们看到了由篆到隶变化的新面貌,为后来日臻成熟的汉隶开了先河。《云梦睡虎地秦简》是迄今唯一能见到的秦人墨迹。

作品概况

《秦诏版》亦称“秦量诏版”,为李斯手书的秦代金石刻文。刻秦始皇二十六年统一度量衡诏书,或刻秦二世元年同类诏书,或二诏合刻。长方形,长10.8厘米,宽6.8厘米,厚0.4厘米。四角有四个小孔,供固定时钉钉子。铜质青色,初铸造于秦始皇执政时期。正面是秦小篆铸成,竖5行、横8行,上下、左右结构整齐,阴文书刻40字。

观点赏析

《秦诏版》是意外发现的。1976年甘肃省镇原县农副公司收购门市部,以0.80元钱当废铜收购,后被发现交县馆收藏。1996年国家正式命名为秦诏版。秦始皇统一后,任李斯为丞相,统一全国文字,变大篆为小篆,结束了“文字异形”的状况。相传,李斯手书了秦代金石刻文,金刻有权量诏版,石刻有峄山、泰山、琅琊山、会稽等处刻石。诏版为自由体,主要是为了实用,写法率真,笔划方正,行款错落,笔划方折是因为刀刻所致,文字仍属篆书范畴。秦诏版刻字风格近于东巡刻石,但因金属坚硬,镌刻时曲圆婉通的笔调已经走样,不及石刻、木刻那样流畅,但仍不失为学习秦篆的珍贵资料。《秦诏版》为我国馆藏文物增添了稀世之宝。

《书法观典》