张旭的书、酒、诗

张旭(约675—759),字伯高,在“书法和诗歌达到无法再现的高峰”(李泽厚语)的唐代,他散发着墨香和酒香的生命,已化为后世攀登的风景。

♥ 草书里的艺术通感

张旭被冠以“草圣”的徽号,他那“黄河之水天上来”的草书绝品,是如何修成正果的呢?张旭自曝是见担夫争道,而知笔意;又观公孙大娘舞剑,而得其神。这里,除了池水尽黑、退笔成冢的苦练之外,对书法,张旭说出了一个参悟的问题。

公孙大娘的剑器舞,今已坠为绝响。好在大诗圣杜甫曾亲睹过,他用诗再现了这雄妙而又神奇的剑舞:

霍如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。

来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。

诗中,用“雷霆”般的“来”到“震怒”般的“收”……这一系列动作,不就是用剑在舞中国书法吗?虽然它们工具有异但道理则一。所以,反过来借用杜甫形容剑舞的诗句,来形容张旭的草书绝品,也未尝不可。

当然,书法之悟是一种高层面的思维活动,主旨是“提意取神”(金开诚语),而远非死板的描摹、克隆、盗版。苏东坡就曾以张旭为例,批评道:“学长史(张旭)书,日就担夫求之,岂可得哉?”意思是说:学书法之人因张旭观担夫争道而悟笔意,就竟向担夫“取”草书之“经”,无异于缘木求鱼般愚蠢——真若那样,担夫、公孙大娘岂不早成了“书圣”?但对一个有志的书家而言,怎样才能更得要领地参悟书法之神,创造出自己的书法精品呢?对此,金开诚先生指出一则叫“艺术通感”的方法,他说:“优秀书法家的‘创造想象’,除了广泛吸取各体、各派、各家书法的形象细节……还善于从书法以外的各种事物中吸取其因素,将其融入书法形象的创制……要做到这一点就必须借助敏锐的‘艺术通感’,才能感悟其相通之处而作出有效的吸取与融化。”并以张旭为例:“张旭观公孙大娘舞剑器而有悟于书法,必然要借助于‘通感’。”

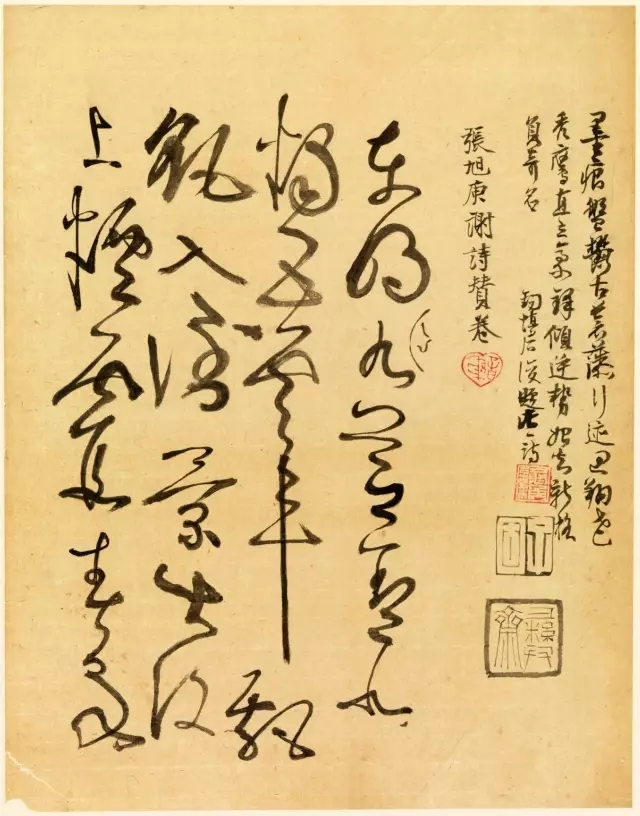

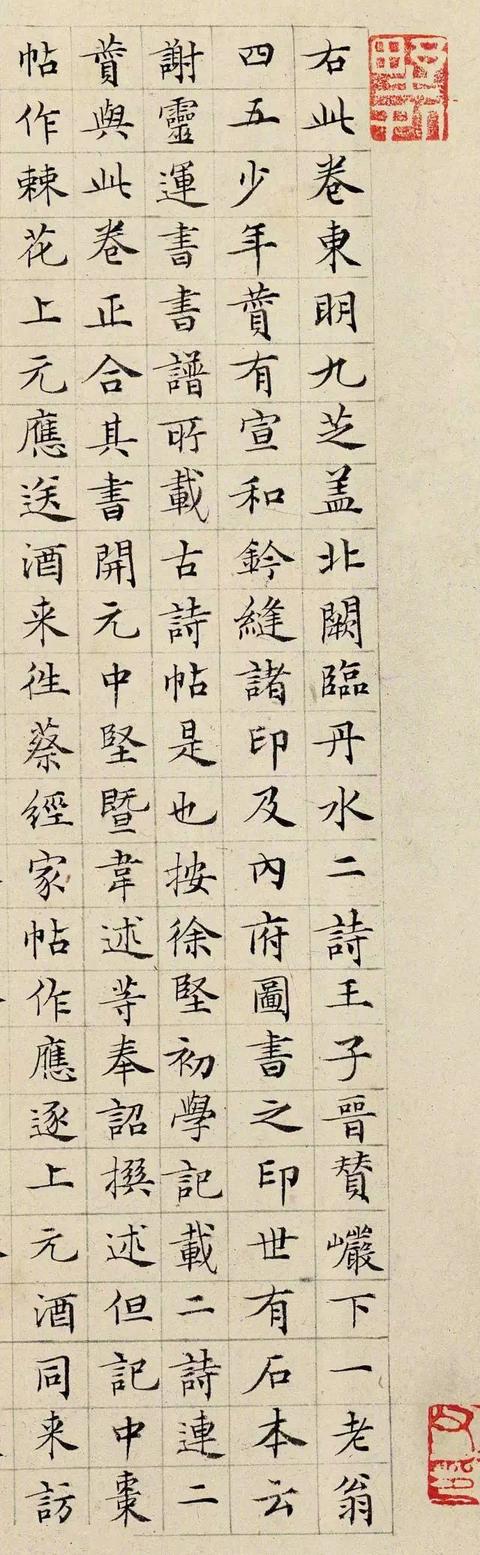

肚痛帖 唐 张旭

的确,一个优秀书家,他的心灵是开放的,并与大自然时刻互动、共振,能够“借助敏锐的‘艺术通感’”,从各种事物中“提意取神”,吸取有益的营养成分,并随时有机地反哺,变成自己的笔底风光。具体到张旭而言,看到牵引争道的担夫和公孙氏的剑舞,一下打碎了以往内心淤积的惯性,激活出一种全新昂扬的韵律,通过争道和舞剑似的笔墨形态,在纸上“迸发”出内心的情感,奔腾成一种全新的标本。对张旭这位以书法“终其身而名后世”的书家而言,生活的一切都是他书法的“催化剂”。唐代大文学家韩愈就直说其:喜怒窘穷,忧悲愉,怨恨恩慕,酣醉无聊,不平有动于心,必于草书焉发之。这里,草书成了张旭点活内心的精灵。

♥ 酒后疯癫书写真性

张旭艺术最高的成就是书法,时人称其为张癫。我认为,真正诱引他入“癫”状的是酒。当然,张旭将酒与书法是融为一体的,不但像“醉能同其乐”的宋人欧阳修一样,醒能著以文、醒能草书法,而且醉犹能草书法。其中,对张旭醉后挥笔的状态,《杜臆》一书说得比较细致:“张旭善草书,好酒。每醉后,号呼狂走,索笔挥洒,变化无穷,若有神助。”《唐才子传》也说:“张旭嗜酒,每大醉。呼叫狂走乃下笔,或以头儒墨而书。”

由此可见,只有醉后“呼叫狂走、索笔挥洒”,甚至“以头儒墨”的张旭,才真正呈现“癫”状。对他来说,“空肠得酒芒角出”,想的仅是一支笔,“如流星”般挥出“惊鬼神”的绝品。甚至有时到了笔不待墨的焦渴程度,急得他以头发为笔,蘸墨狂书。对此动作,时人谓之“癫”,今人看来,真可谓是“行为艺术”的先驱。李白曾在《江上吟》中自述道:“兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧州。”这何尝不是张旭的酒酣创作图。

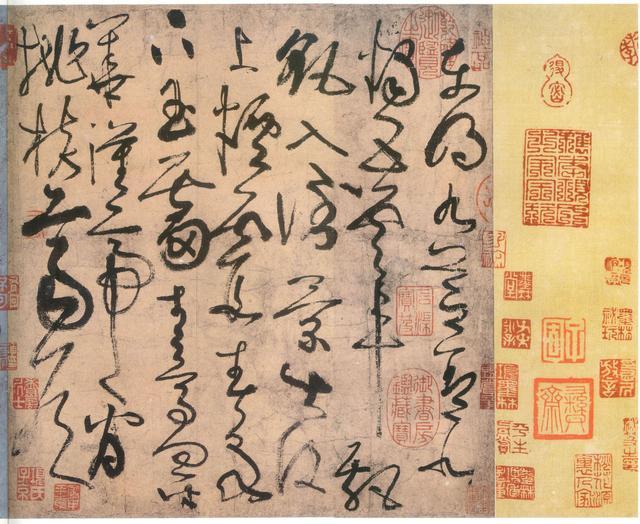

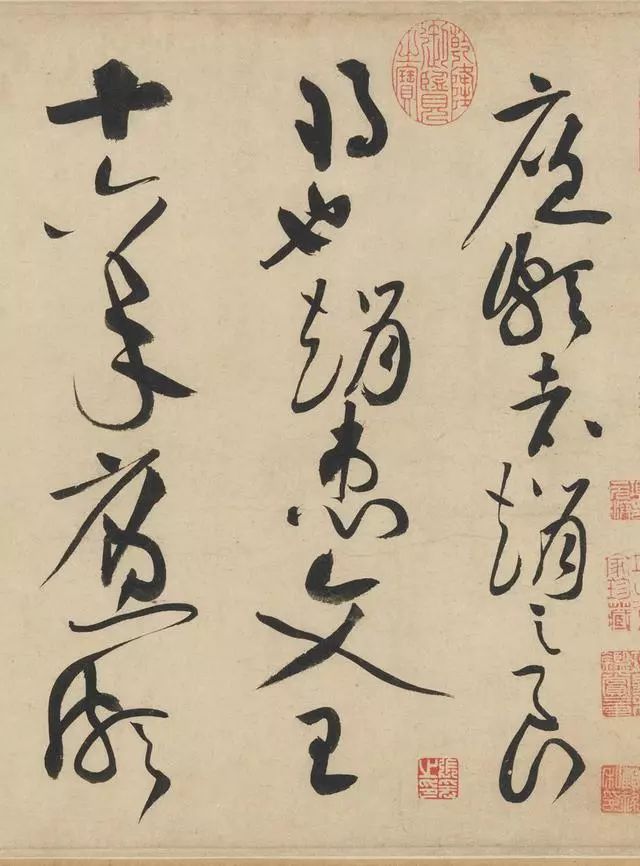

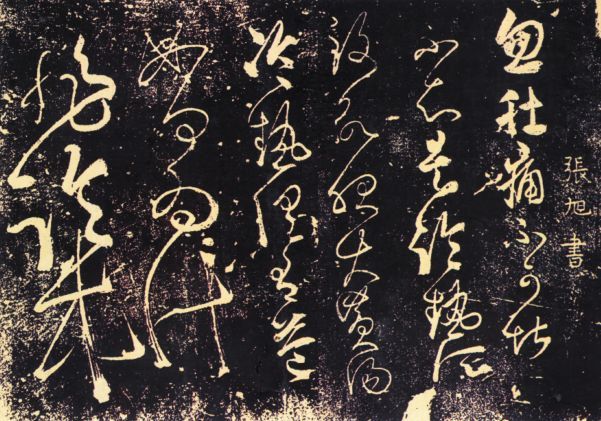

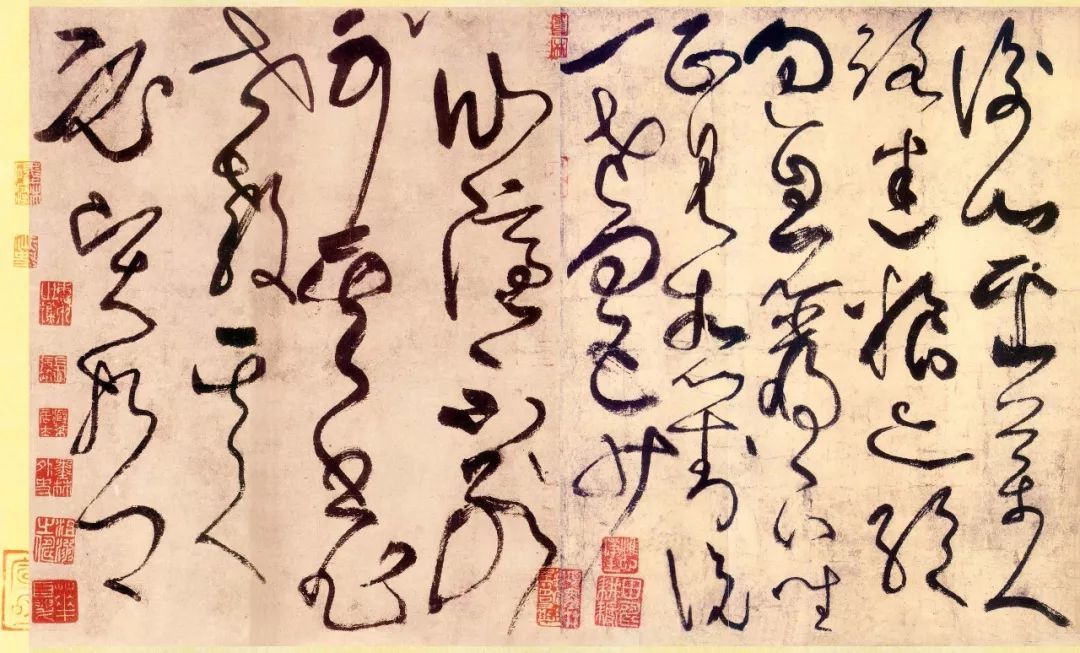

张旭《古诗四帖》(局部)

和李白一样,酒刺激了张旭的书法,当处于创作“泄洪”状态的他们,处于“相逢无纸笔”的尴尬,恨不得将自己化作一支笔,饱蘸狂狷的墨水,在尘世的宣纸上,“挥笔如流星”般一气呵成胸中的激情。从时机言,这才是创造的“癫疯”——巅峰状态。此状态若失,创造的灵感和激情也就退潮了,“清景一失后难摹”,“醉来信手两三行,醒后却书书不得”。所以,酒醒的张旭复观其“醉书”,“自以为神,不可复得”,也可见出酒中得来的神来妙笔,是匠人们终生也摹不出的。现代大画家傅抱石先生有一“往往醉后”的书画闲章,反映的也是对醉后作品的重视。可以说,酒神有时就是艺术之神,生生不息地为中国艺术造就血液。

清人刘熙载《艺慨》中说:“笔性墨性,皆以其人之情性为本。”一句话,“书法由来见性真”(陈独秀诗句)也。所以,张旭“脱帽露顶王公前”的那种力透纸背的草书,加以纵横的酒气和复归的本性,催发笔量的流动、恣肆、萦绕、牵引等;以大开大合、变化万千的整体态势,又加“疏能走马、密不容针”的精心布局,“意在笔先、笔在心后”的一气呵成,正是其艺术生命的完美体现。

♥ 诗兴人生 三才称奇

张旭还是一位杰出的诗人,与贺知章、包融、张若虚齐名,并称“吴中四士”。可惜他所留传下来的诗作仅《山行留客》《桃花矶》《春草》《春游值雨》《柳》《青溪泛舟》六首,但这些诗的质量之高,与其书法一样名留后世。如:

山光物态弄春晖,莫为轻阴便拟归。

纵使晴明无雨色,入云深处亦沾衣。

——《山行留客》

隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问渔船。

桃花尽日随流水,洞在清溪何处边。

——《桃花矶》

春草青青万里余,边城落日见离居。

情知海上三年别,不容云间一纸书。

——《春草》

关于其诗,今人周啸天在《唐绝句史·绝句诗坛点将录》的著作中,按《水浒》中石碣天罡之数,将张旭喻为“天猛星霹雳火秦明”,并由衷赞誉张旭诗作“恬雅秀润,亦可称盛唐高手。”

金性尧先生更是特意将张旭的书法和其《山行留客》联在一起分析道:“他从担夫争道,歌女舞剑中获得书法的变化意蕴;又在‘纵使晴明无雨色,入云深处亦沾衣’两句诗中,揭开了自然界的秘密。”随后由衷赞道:“他确实能把生活和艺术打成一片。”

但针对《山行留客》一诗,闻一多先生却认为此诗甚伪。他从风格上考察:“《山行留客》一诗近巧,不像盛唐浑朴作风。”原因还是与书法有关:“可能是后人学张旭草书题他人句而误编入张集的。”(《笳吹弦诵传薪录——闻一多、罗庸论中国古典文学》)这也从侧面首肯了张旭的书法。

总之,张旭这种借助于酒的发酵,而使诗书血脉贲张的如山成熟,已永成后世仰止并苦攀的高山。是啊,这么“恬雅秀润”的诗句,用“变化不可端倪”的草书写之;反之,这么好的草书,写出这么“恬雅秀润”的诗句;诗书合璧、相映交辉。同出一笔,同出一手,这么绝配的诗书酒三才奇人,古往今来能有几多?