张旭光丨挥毫落纸如云烟

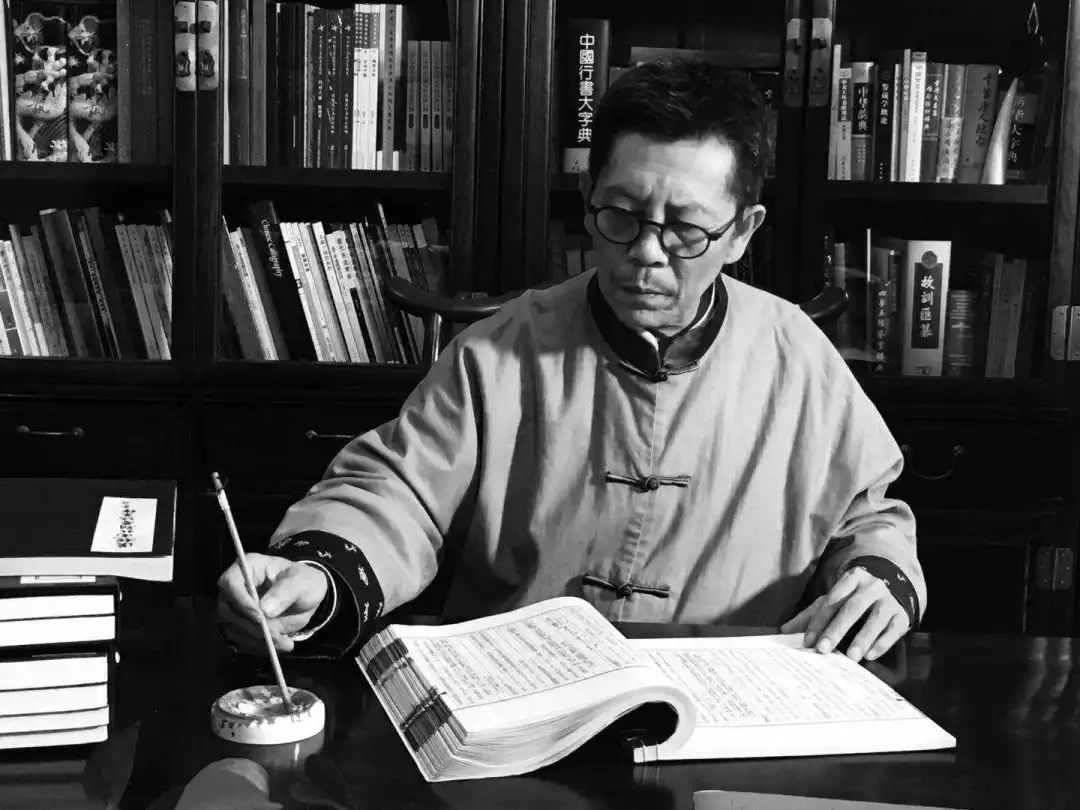

张旭光,字散云,一九五五年十月出生,河北省雄安新区(安新县)人。

中国书法家协会第四届、第五届副秘书长,评审委员会副主任,学术委员会副主任;中国美术家协会第七届副秘书长。

现为荣宝斋艺术总监、书法院院长,中国书法家协会草书委员会副主任。教育部书法专业首席采访专家。清华大学张旭光书法艺术工作室导师,北京大学书法研究所客座教授,兼任全国总工会书法家协会副主席,联合国特聘书法教授。

荣获中国书法“兰亭奖•艺术奖”。

张旭光倡导“重读经典”,提出“以现代审美意识开掘书法传统的现代洪流,使创作既从传统长河的源头而来,又站在时代潮头之上,即古即新,走向未来”。他提出的“到位与味道”、“发展新帖学”、“激活唐楷”等思想,以及他的创作,已经广泛影响了中国书坛,被称为当代书坛的领军人物。

张旭光自一九八八年先后在中国美术馆、日本、韩国、美国及联合国总部等地举办个人作品展和交流讲学,在中央电视台、中国教育电视台、中央数字电视书画频道举办讲座和专题节目;作品被中南海、人民大会堂、中国美术馆、军事博物馆、京西宾馆和日本、韩国以及欧美国家收藏;出版专著有《楷书》教材,《行书八讲》教材,《张旭光批注十七帖》《现代书法字库•张旭光卷》《张旭光系列艺术文丛》(四卷本)《张旭光诗词书法》《中央数字电视行书技法讲座(四十二讲)》光盘,并有多篇文章发表。先后担任中国书法兰亭奖、第八届国展、第九届国展、全国青年展等重大评审活动评委会副主任。

二〇〇八年创建北兰亭,连续五年举办展览、捐赠、教学、研讨及书法电视晚会等活动。连续五年组织北兰亭书画家赴纽约联合国总部、哥伦比亚大学以及韩国举办展览和讲学,开启了中国书法走向世界的系列活动。

新帖学价值范式的确立——张旭光帖学创作论

(文丨姜寿田)

在当代帖学转换中,张旭光无疑是一个开风气之先的人物。他以自身对二王帖学的深入研悟和卓荦实践将当代帖学的实践与认识水平推到一个新的境地。有理由认为,当代书法的历史性演进在很大程度上已取决于帖学在当代的进展,这也同时使得帖学复兴面临着一个自清代碑学以来难得的书史机遇。

清代的笼罩性影响,使得整个近现代书法史都处于碑学的整体笼罩之下,碑学对帖学的贬抑使人们形成一个帖学失效的集体无意识,似乎帖学只能是碑学的附庸,只能在碑学的范式内提供有限的资源,而任何帖学独立范式的重建都会被视作复古的企图,这种深层心理牢固地支配着现当代书家,造成一种偏狭心理,以至在当代某些书家心底,帖学仍是保守的象征,因而提倡帖学就是对创新和多元主义的背叛,似乎多元主义与激进主义等同,只有碑学和民间化价值取向才符合创新与多元主义的题旨。

这当然不能不说是对帖学历史的误读。事实上,帖学的衰败并不是由帖学自身造成的,碑学所强加给帖学的种种罪责并不能由帖学本身负责。有理由相信,如果不是赵、董对帖学的误读,抑或不是清人入主中原,打断了晚明帖学复兴的启蒙主义思潮,以程朱理学取代心学,强化书法领域的理学统治,并以赵、董作为官方帖学的最高范式,最终消解了以王铎、倪元璐、黄道周、傅山为代表的明末清初表现主义帖学,帖学自身无疑将继魏晋二王之后又臻至一新的高峰,而整个近现代帖学史也将重写,同时,清代碑学取代帖学的历史也将重写。

从这样一种历史谱系的重读,我们对帖学的认识将会获得一个长时段的新的历史眼光。同时也将会使我们从碑学范式的即时性释读中走出。毕竟碑学的历史是非常短的,从乾嘉至当代,也只有200年历史。我们为何不能走出碑学的遮蔽误读而开创新的帖学视野呢?难道帖学将被裁定永远处于被支配的历史地位吗?

碑学的历史已然作出否定性回答。碑学的危机正是依靠帖学得以化解。当碑学由于邓石如、陶濬宣、李瑞清、曾熙等的片面化强调而以北碑为惟一正宗,从而导致帖学全面衰微,以至京朝士大夫皆不谙行书,连书信都施以正楷之际,恰恰是帖学的重新引入碑学,才得以挽碑学危机狂澜于既倒。何绍基、赵之谦、沈曾植、康有为、吴昌硕、于右任走得无不是碑帖结合之路。碑学以极端性立身,而以圆融性求得变通。清末民初以降,以北碑为惟一正宗的碑学观念已被降解,碑帖融合成书家的普遍选择。

20世纪80年代以来,碑帖对立的观念愈加淡化,但不容回避的是,后碑学所导致的民间化书法取向和风格至上的唯意志主义风气的光大遍至,使倾向于视觉造型的碑学相比于帖学仍处于压倒的优势,从而也使得帖学仍处于边缘化地位。在书坛风格主义处于鼎盛时期,造型取代笔法成为当代书法价值的中心,这在很大程度上造成书法的空心化。风格的泛滥导致当代书法无力在有难度的书法史这一层面确立自身的价值,以至有论者不无深刻地指出,当代书法是一个无法的时代,而典型标志就是笔法的沦丧。

而这一切无疑与近现代以来长期对帖学的漠视和贬抑有关。对帖学的忽视导致当代书法的平面化延展,无力将当代书法提升到超越性层面,也正是在这一书法背景下,反思碑学与重估碑学价值便构成当代书法的学理化转换。有理由相信,这与权利话语的递交无关,而是当代书法史的本体自律,即使有很多书家对此怀有歧解也罢。

张旭光的帖学实践与帖学倡导,显示出当代帖学向经典回归的努力,但这种回归并不是保守主义的,而是在沉入经典和文化认同的基础上,在更宏大的书史维度上谋求当代书法的价值坐标。就如他所言,没有文化的书法永远不是书法,这种书法的人文主义关怀是在当代书法的大众化喧嚣中久已丧失的。

我认为在当代帖学转换中有三种帖学解经模式并存。一种是以学院化形式视觉分析与民间书法结合模式;另一种是以单元训练和写实临摹为主旨的帖学模式;再一种是以传统笔法破译为旨归的帖学模式。这三种帖学解读模式皆对当代帖学的创新具有开拓意义,并对新帖学的建构具有推动性作用,但问题在于,这三种帖学解读模式皆过于关注帖学本身,而没有将帖学创作主体与当代书法审美精神建构相整合。张旭光写意帖学观念的提出和新帖学释读模式的出现为当代帖学的转换建立起一个生长点。

张旭光是当代书坛以入古著称的人物。对二王书法的深入研悟,给他带来双重命运。一是对魏晋二王的深入洞悉,把握使他具有傲人的资本,但同时紧接下来又使其面临巨大的创作压力。帖学的经典范式笼罩使任何一个想在帖学领域获得创造性表现的书家都无法不感到沉重。但帖学历史表明,帖学除去维持书史发展动力的核心价值外,其创造性价值始终表现在自身的不断超越性建构中。

无论如何,张旭光写意帖学的提出和倡导都使他建立起一个价值坐标。这个坐标的当代意义虽然还有待历史的检验,但就个体价值而言,却使他拥有了与现当代帖学大家迥然不同的审美取向和书史基点,并进而产生了强烈的当代史效应。张旭光的卓荦之处在于,他始终以开放的书史立场来审视二王帖学,他没有以复古主义和保守主义的心态来认识与把握二王帖学,而是力图将二王帖学与当代主体精神结合起来,并表现出博大、雄浑、浪漫的汉唐气象,因而晋唐一体化成为他帖学实践的一种内在追求,同时,将帖学与当代审美精神结合,将现代美学的构成,情感表现融入帖学也成为他写意帖学的一个主旨。

张旭光帖学以《圣教序》为基,融合王羲之手札及《伯远帖》,王献之今草,并撷取汉碑颜鲁公雄浑博大气象,将韻与势,神与意有机融合,同时又羼入今人林散之、白蕉、徐悲鸿笔意,尤其在水墨化用和线条的营构上更具创造性。他的线条具有强烈的塑造感,他在对二王绞转笔法深入理解把握的基础上通过对水墨的运用控制使其线条的营构具有了二维空间感,这是为一般习帖者所不及的。在对《圣教序》深入研悟的基础上他还提出了二王书法的结构闭合性规律,虽然他没有公开阐释他发现的这一二王书法结体规律,但这无疑与王羲之内擫笔法有关。相对而言王羲之的内擫笔法的“闭”,王献之外拓笔法则是“开”,他的开张结构,融入雄浑外拓的结构与笔势,将王献之草书的长线条化入二王手札,皆表明他力图在王羲之闭合性内擫结构中,融入外拓笔意,以求得写意帖学精神的发挥。张旭光正是沿此以进,建立起雄浑的具有强烈主体表现性的新帖学书风。这种表现主义帖学为当代帖学建立起主体性结构,使当代帖学能够在新的审美精神感召下,融入当代人文风范与审美节奏。一切历史都是当代史,帖学的价值也始终体现在它的挑战与突破机制上,书法史上真正意义上的帖学大师如怀素、米芾、王铎无不是在逆向的反叛式继承中完成了对二王帖学的伟大传承与超越,而赵孟頫、董其昌则因其始终将二王帖学视作膜拜的对象,以至最终断送了帖学。

当代新帖学的出现,标志着当代帖学的全面复兴,同时也表明,继近现代帖学的历史低潮和碑学的强势笼罩后,当代帖学开始走出历史低谷。当代书法的存在危机表明复兴帖学是当代书法走出困境谋求历史超越发展的必然途径,同时帖学的多元化实践也表明当代帖学不是对二王帖学的简单继承,而是整合性的多方维的历史超越。在当代帖学的整体价值转换中,张旭光的帖学实践价值无疑将随着当代书史的推进愈益显示出来。

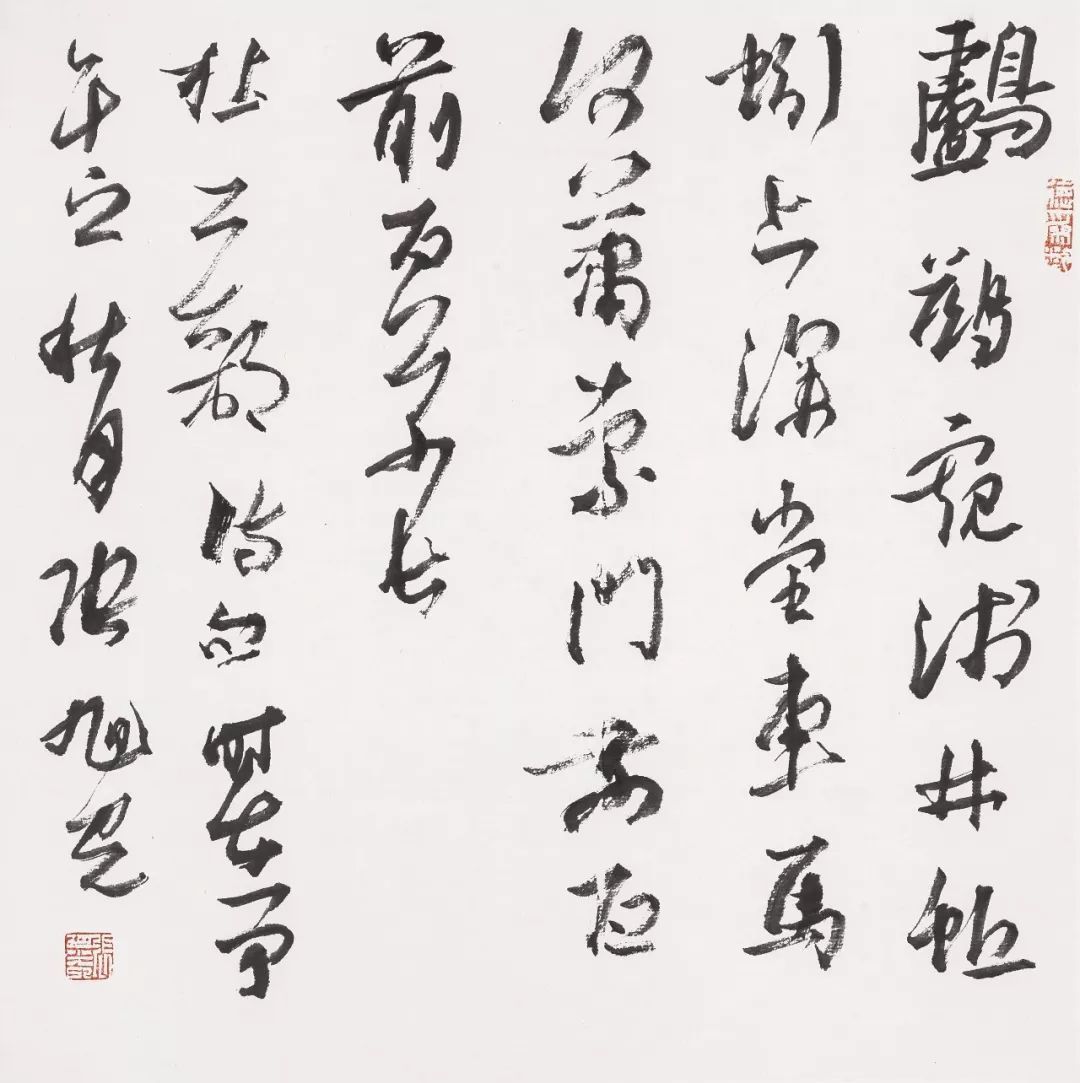

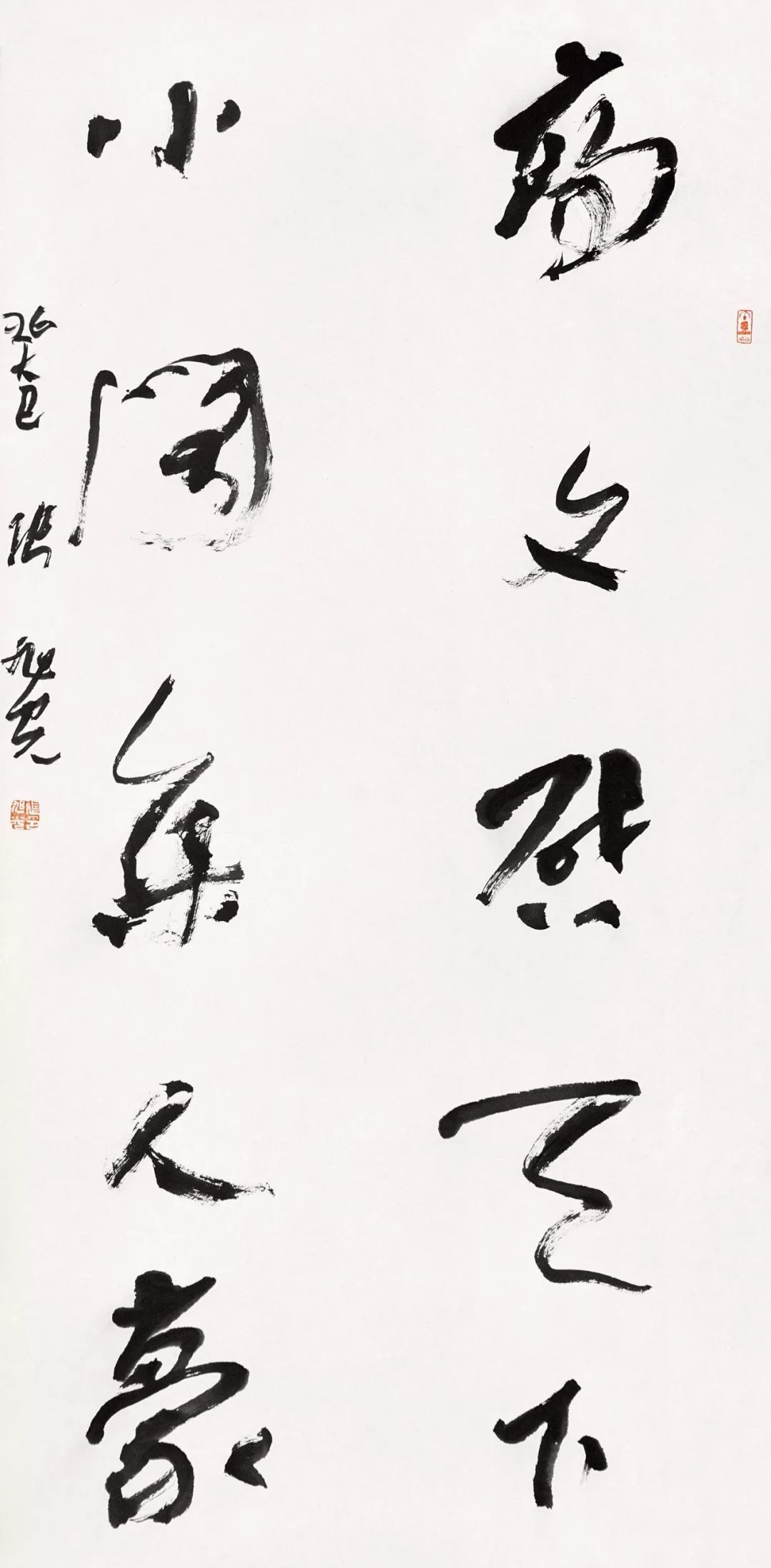

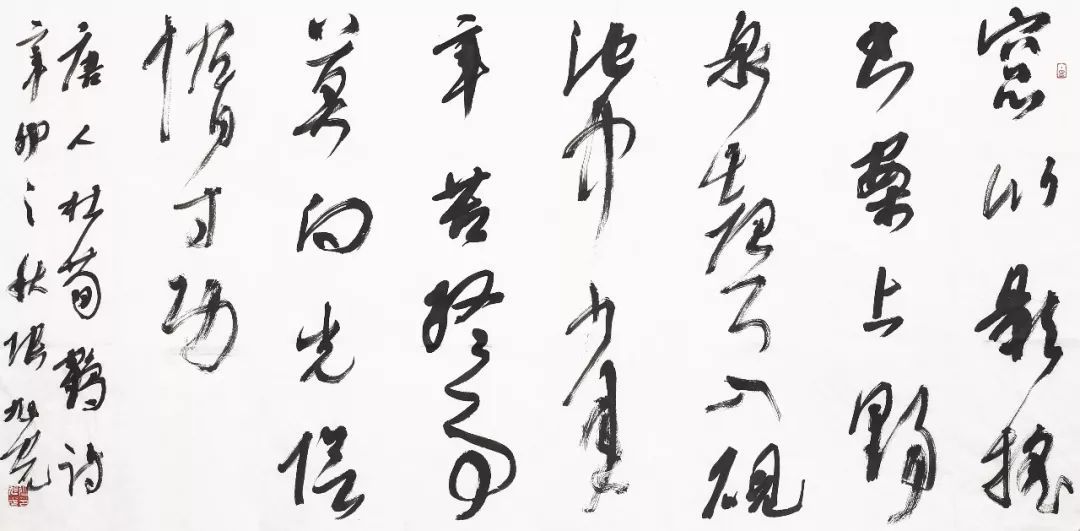

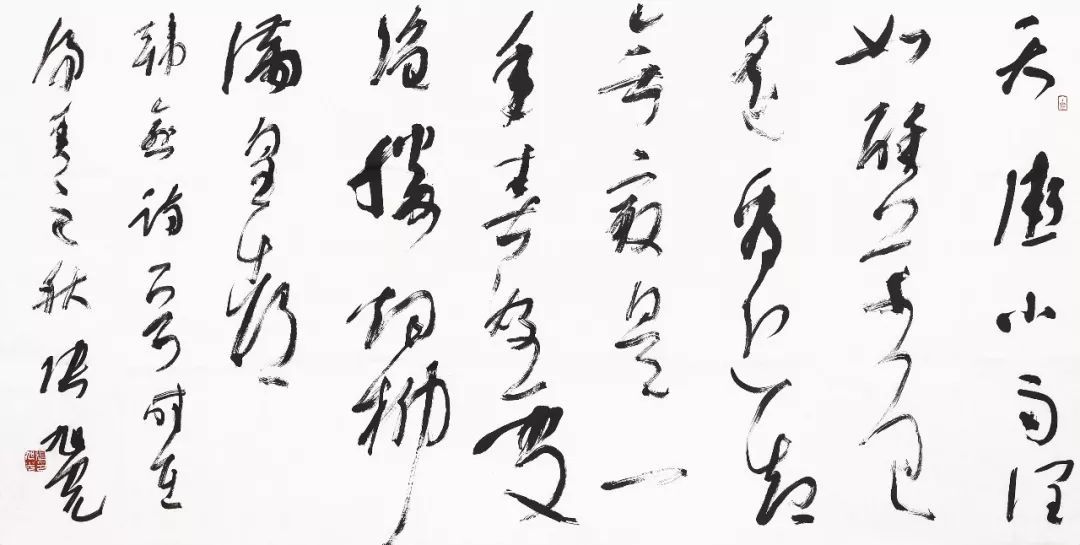

《唐人诗》

137 x 69 cm

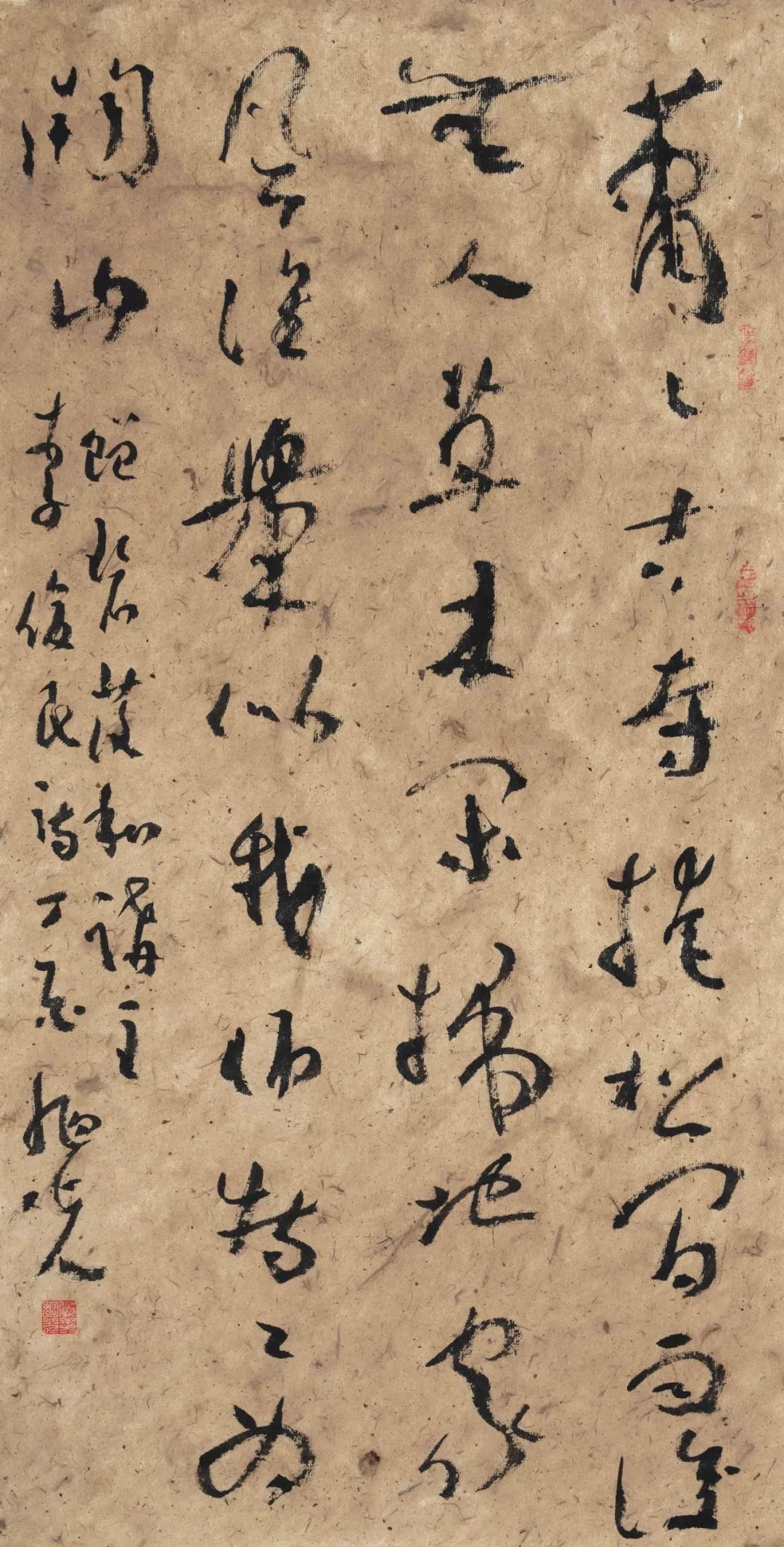

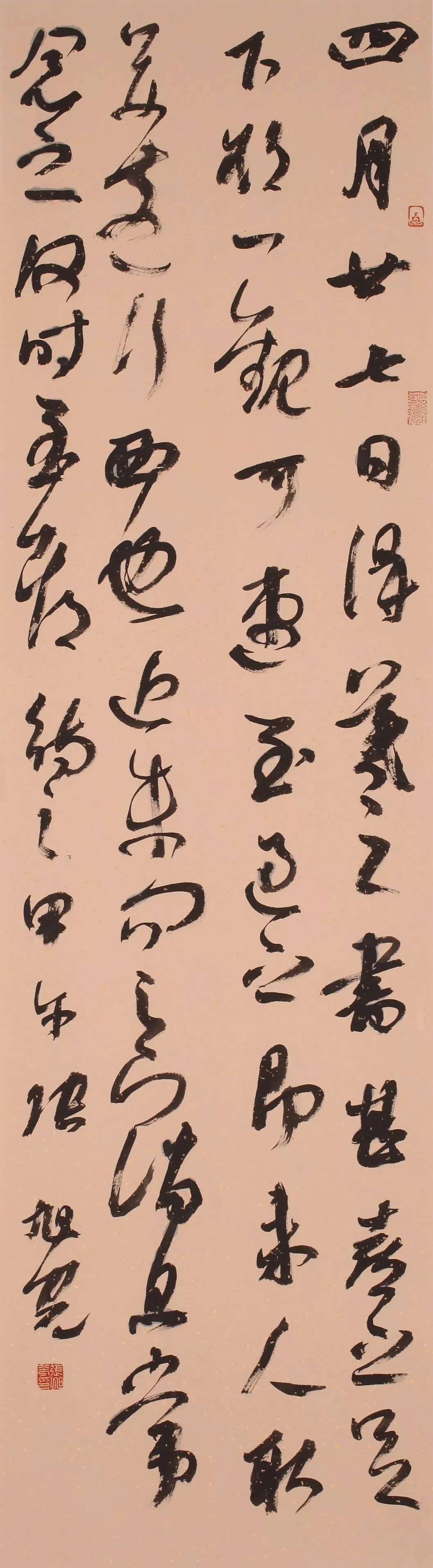

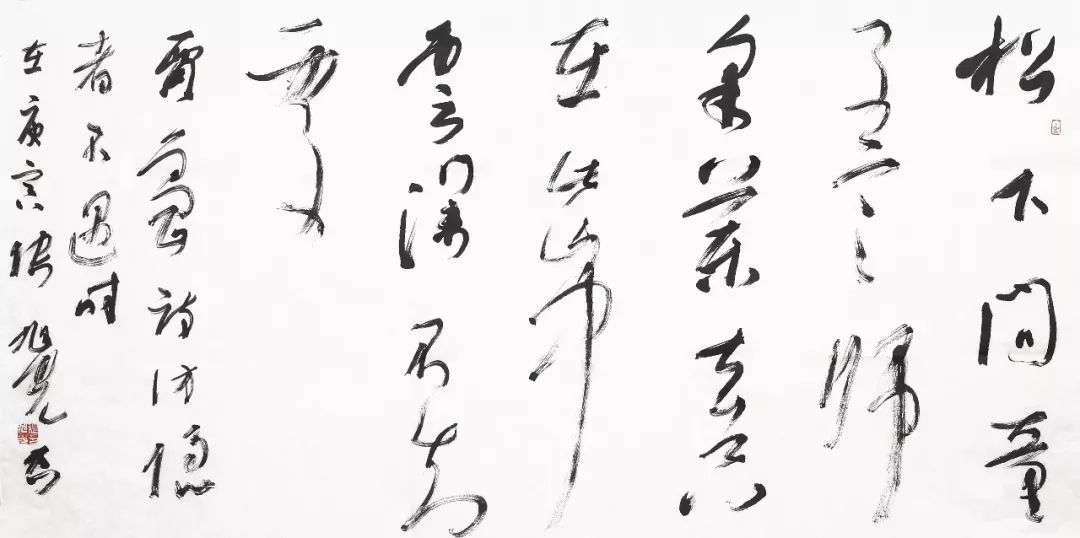

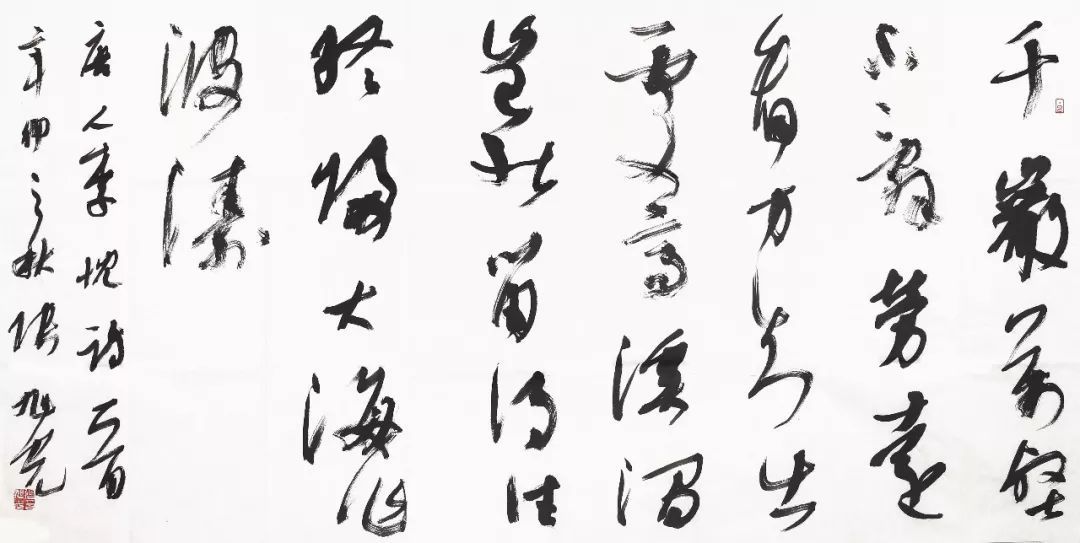

《寻隐者不遇》

137 x 69 cm

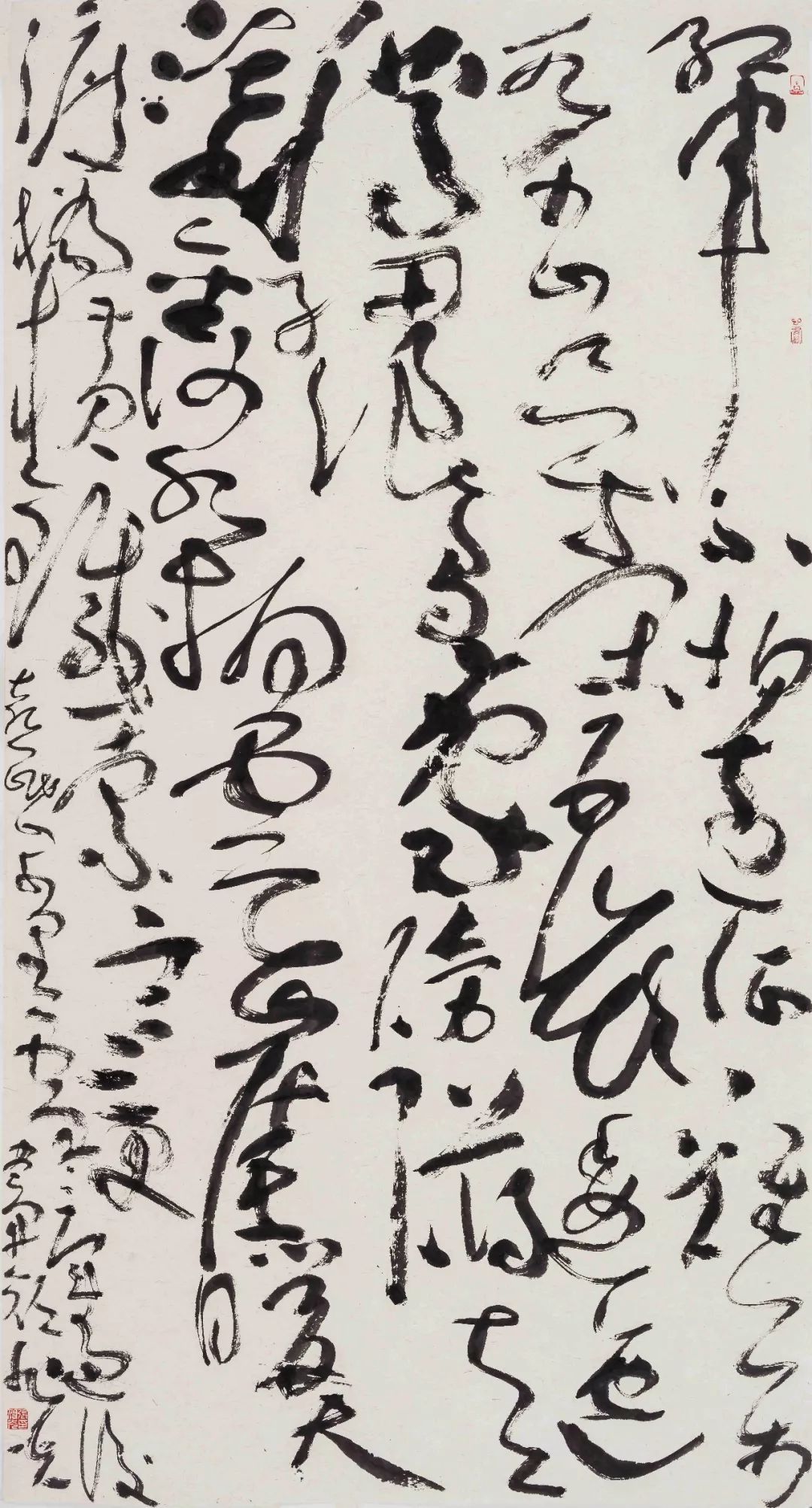

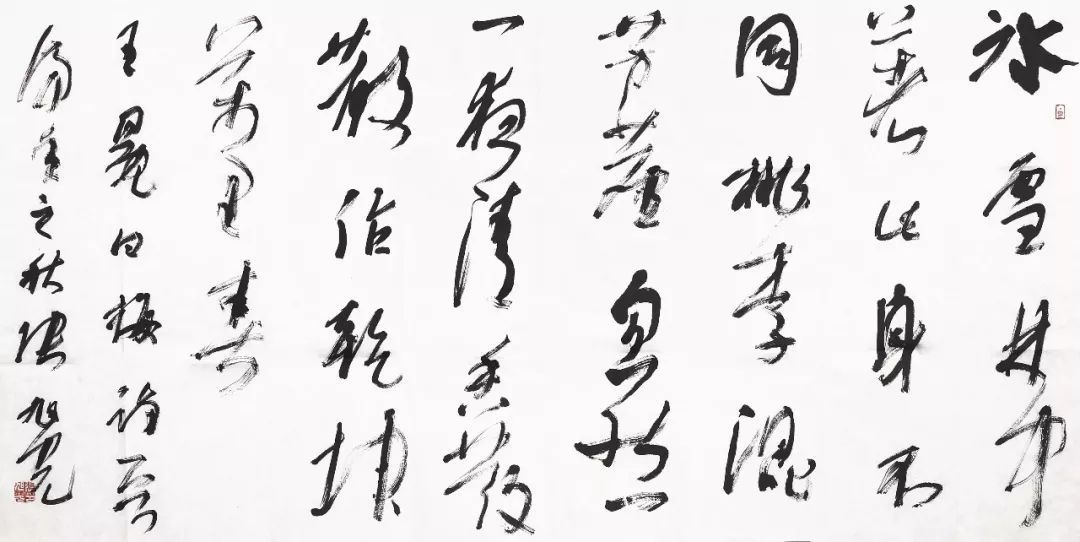

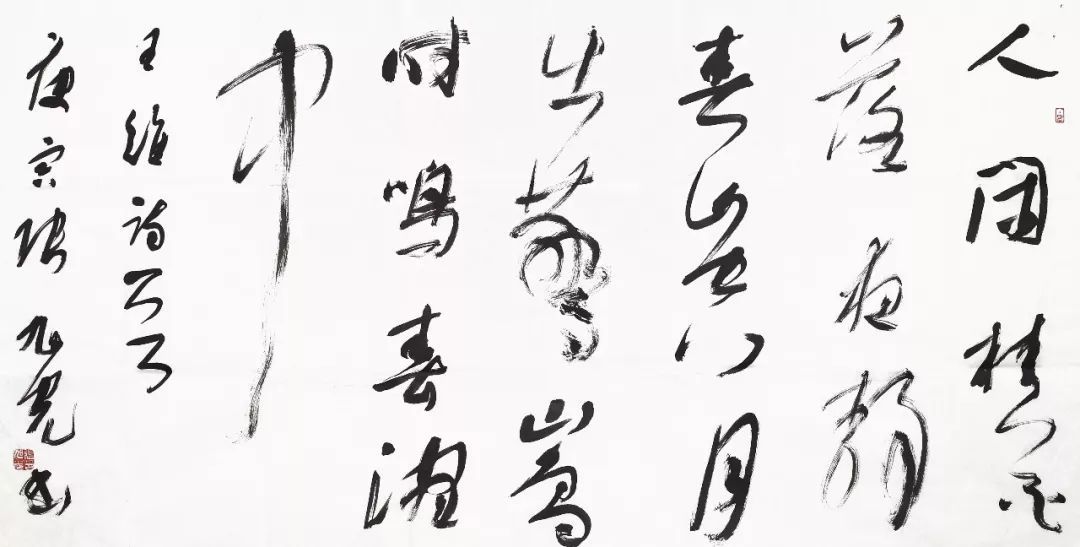

《王冕诗一首》

137 x 69 cm

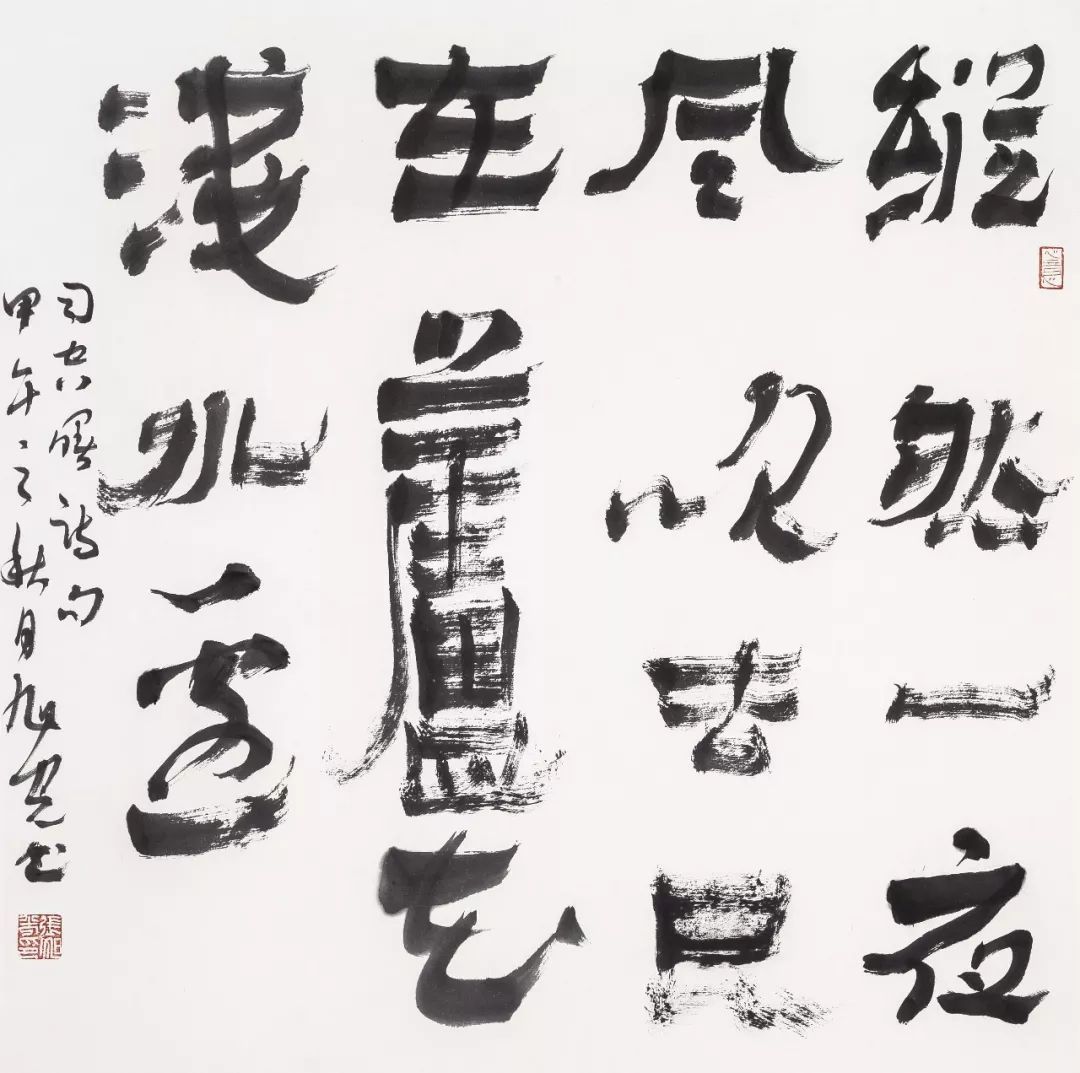

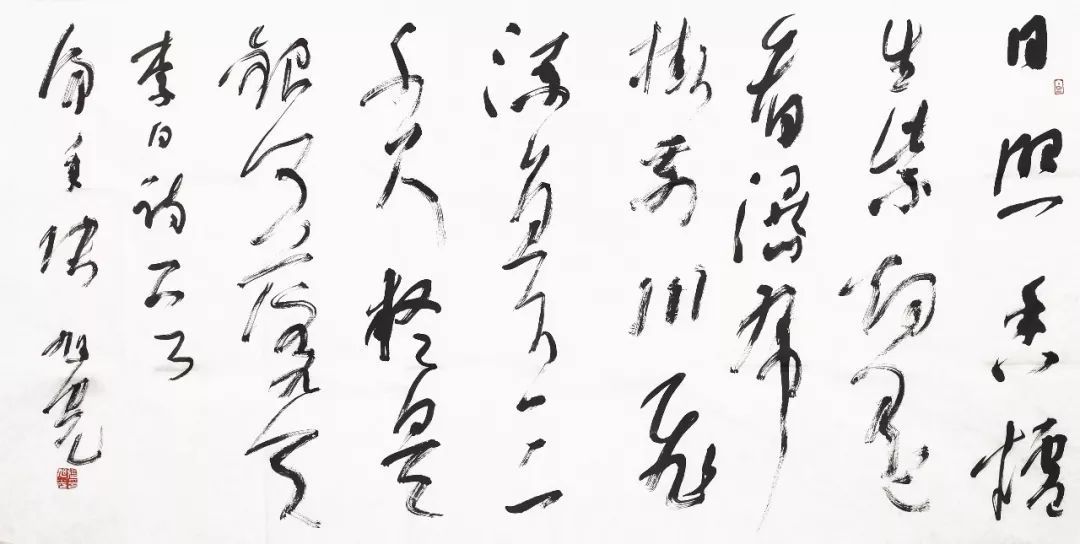

《李白诗一首》

137 x 69 cm

《韩愈诗一首》

137 x 69 cm

《李忱诗一首》

137 x 69 cm

《王维诗一首》

137 x 69 cm