明代心学思潮对书法的影响

心学对明代书法的二重影响

□邱世鸿

明清艺术史之复杂,就在于理学之分化、整合等问题,常以矛盾而平行之发展态势,给人以假象,造成许多问题解释不清。心学自陆九渊以来,从理学分化出来,与道学对立,而道学也基本是理学之代名词。徐复观说:“中国文化是心的文化。”宋代之后基本可以这样说,但并未完全准确。理学与心学同属于儒学范畴,都要求意识第一,物质第二。其不同之处在于,宋代理学过分强调“天理”“性理”,有时难免“存理灭欲”,主张人以外在的“天理”来规范行为;明代心学强调“良心”,有时直接说出“天理即人欲”,主张通过“内心”的自修、自省以达到良知。尤其是肯定日用伦常之合理性,给士人们一种心灵的解放。

明代中央集权和文化高压使文人士大夫更需要找到应对的精神动力,心学之支撑作用在此期受到特别关注。心学对明代书家之影响,自然出现两条路线,一类是生活条件较好而不免流于空谈心性,如解缙、沈度、项穆、董其昌等,逐渐走向空疏,片面发展原始理学;另一类是在生活中磨炼而升华为反身自得的,如王阳明、陈献章、徐渭、杨升庵、王铎、傅山等,在阅历中体悟心性,内外兼收,接续理学真精神,虽然不免前后观念矛盾,但注重艺道双修,书艺自然更高。

心学对明代书法的影响,可以看到一条清晰的路子:陈献章(1428—1500)→王阳明(1472—1529)→徐渭(1521—1593)→项穆(1550—1600)→王铎(1592—1652)→傅山(1607—1684)

陈献章,明代心学开山祖师,“江门心学”之创始人,他与湛若水的心学都对王阳明产生过重要影响。陈献章师事著名学者吴与弼后,由读书穷理转向求之本心,以自然为宗。他提出“惟在静坐,久之然后见吾心之体”“天地我立,万化我出,宇宙在我”的心本体论后,认识到“君子一心,万理完具”,落实于生活实践之中。他用茅龙笔所创“茅龙体”,苍润枯劲,一反甜俗,所谓“以生涩医甜俗,以枯峭医软弱”,达到“法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔”之境界,真正获得超越性发展。

王阳明从浙江被贬至贵州,备尝苦辛,在“龙场悟道”,良知之说用在书中,也更增加一份峭拔之感。他提出了“吾心即宇宙”“收拾精神自我主宰”等观点,对于创作主体的人性之高扬有着积极意义。在书法创作中强调心灵之参与和体验,正所谓“此心精明,字变好在其中也”,这与李贽的“童心说”可谓气通势贯。王阳明还强调“此心安处便是乐”“意之所在便是物”等,无不强调主观能动性的作用,对于书法创作的价值和意义构建有引导之功。

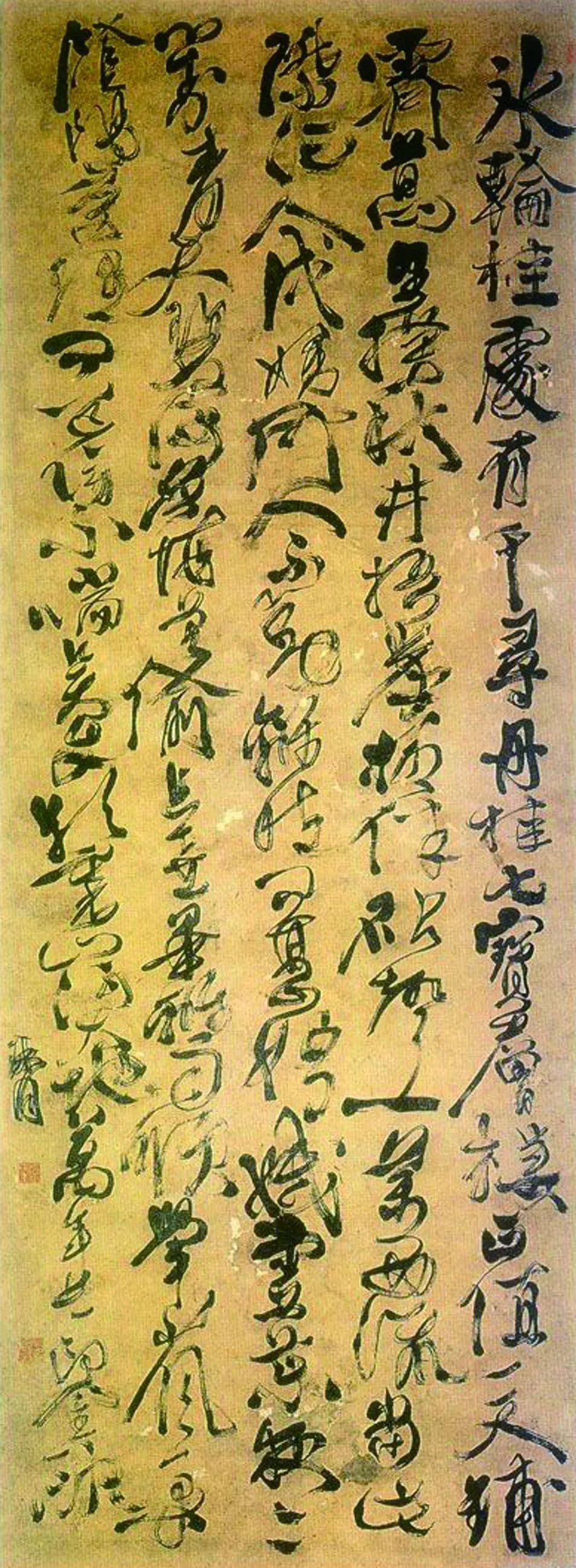

徐渭受业于泰州学派,他的老师是王阳明嫡传弟子季本,算王阳明再传弟子,心学意识浓厚,是“尚态书风”之开创者。他与心学人物王畿、唐顺之、薛应旂、钱德洪等都往来频繁,这无疑对其艺术创作影响深远。他赞赏王阳明书法“非不翩翩然凤翥龙蟠也”,称其为“人掩其书”。仕途坎坷、家庭动荡、怀才不遇等等生活的磨难反而激发他从自我来寻求书法之“真精神”,如其主张“高书不入俗眼”的观点,要求“出乎己意己心”,更是反省中求变化,与理学家“反身而求”,内外兼修同理。可见他将格物穷理的观念融入学书之中,寻求笔墨之“真精神”便是对自身的体认。

项穆为明代后期著名的书论家,也是书法中典型的心学代言人。其所著《书法雅言》基本表达了他的心学观念。他的中和论、心画论、书统论等,将心学理论贯彻落实在书论中。有人探讨其书学观是受程朱理学还是陆王心学之影响,其实是多种思想影响之结果。他出于对社会的强烈责任感,以卫道者的身份想挽狂澜于既倒,为往圣继绝学,所以系统性地阐述,以“中和美”为书法艺术之最高理想。其将心学灌注于书学的著名论点有“人正则书正”,虽然来自柳公权的“心正则笔正”,但更多“正人心闲圣道”内容。然其书法创作不免平庸,无超越之处,所以影响并不深远。

王铎的境遇不佳,矛盾重重,但也更为典型地代表了审美转型时期的痛苦。王铎对抗时风,反对董其昌之流的“糜弱”之风,倡导雄强之阳刚之美。他寄托于书法中,临习行书也变化为连绵草书,可见其创新意念,期待“所期后日史上,好书数行也”。早年的《文丹》更是主张“狰狞之美”即雄强之美:“神气挥洒,不主故常,无一定发,乃极势耳”,这也是“反求诸己”所得。王铎在《文丹》中充满了“奇”“变”“胡乱”等术语,讴歌“怪”“怒”“沉雄”等壮美意象。如其论艺曰:“文要一气吹去,欲飞欲舞,提笔不住,何也?有生意故也。”这“生意”就是生气,即生命之源。这与程颢窗前野草不除,使充满生意一样。然而他在晚年却主张“书必宗晋”观,认为“书不宗晋,终入野道”,对创新之激情顿减,游离之精神却归依于“书圣”王羲之。仍然认为王羲之是最高典范,可谓言不由衷。这种转变既是时代高压所致,又是自身矛盾性所决定,值得深入研究。

傅山为明末清初代表书家。作为一生的布衣,不肯做官,气节可嘉。他与顾炎武是好友,都有反清复明倾向。不过,顾氏偏重于理学,指出心学之空疏误国,而傅山偏重于心学,竟然大倡心学,认为“心学”直指本源,甚至反对理学,注重良知之学。在书法理论中著名的“四宁四毋”是其心性解放之实例,也反映出其思想之复杂性。此有矛盾之处:一方面主张“四宁四毋”,如“宁支离毋安排”之类,追求狂怪,一方面又强调书品与人品对应。这正如他一方面强调“实学”,主张“经世致用”,一方面却大力倡导“心学”的作用,前后矛盾不少。这也反映出心学渗透之势已经很广泛了,与理学之对立,交融和融通。

从此线索可以看出,心学对明代书法的主要影响。许多学者编辑明史,忌讳说出理学或心学对书学之影响,更说不清楚。心学对明代书法的多重影响比较复杂,或整齐划一,或趋于简单粗暴,都是对历史的不够尊重,如对李日华倡导的“性灵说”,许多人认为是反理学的,其实正是理学催生的产物。理学与理学末流不同。如果仅仅是望文生义,也是对历史的歪曲。任何历史阶段,哲学思潮都会渗透到艺术界,形成多重而不是单一之影响。这是研究历史尤其是书论应该注意的。

主体意识觉醒与心灵自由呐喊

——明代心学及其对书法影响一瞥

□李庶民

明代是中国思想史上的一个重要转折期,尤其是在中叶至晚明,各种激烈冲突的学说立论,辨析诘难与流派蜂起蔚为大观。若就明代心学而言,正是这个时期哲学思潮冲撞交流、扬弃重构的卓著成就。

由程朱理学和陆王心学等不同学派建立起来的唯心主义哲学体系,在宋、元、明三代人才辈出,而明代的代表人物则是王守仁。心学的特指即是由南宋陆九渊和明代王守仁为代表的主观唯心主义学派,史称“陆王学派”。陆九渊认为心为宇宙万物之本,强调心即理,而王阳明则发挥了“心即理”的立论,强调“致良知”“知行合一”。需要指出的是,王守仁“知行合一”这一理论命题中的“知”是指“良知”,而“行”则是指“致良知”的功夫。朱熹赞同程颐的“性即理”说,而陆九渊则主张“心即理”说,以“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”立论。王守仁早年服膺程、朱,后来在格物中得顿悟,并逐步完成了心学学说的系统化。他也主张“心即理”之说,晚年特别强调“致良知”。他以《大学》中的三纲八条目为纲领,以明德、格物、用敬为修持方法,建立起自己的理论框架。

王守仁的心学在其弟子王艮那里发挥到极致。王艮38岁到豫章拜王守仁为师,后毕生讲学,创立“泰州学派”。他将心学向社会底层拓展,学生中有樵夫、陶匠、农民等。他主张“百姓日用即道”,认为人的物质欲望应适当加以满足,而对个人心性的张扬与主体意识的觉醒发出了更强烈的呼声,可以说“泰州学派”的立论是心学中最接地气的学说,同时也是走向极端的肇始。黄宗羲《明儒学案》卷三十二“泰州学案一”:“阳明先生之学,有泰州、龙溪而风行天下,亦因泰州、龙溪而渐失真传。泰州、龙溪时时不满其师说,益启瞿昙之秘而归之师,盖跻阳明而为禅矣。”

“泰州”即王艮,“龙溪”即王畿,二人同为王守仁高足。王艮认为“圣人之道,无异于百姓日用,凡有异者,皆谓之异端”。这话百姓爱听。王畿认为“致良知”是良知的自在,是心灵的自由,无需人为,称“良知者,性之灵根,所谓本体也。……固不待修正而后全。”王艮、王畿把王守仁的“良知”说引向禅学,故黄宗羲说“渐失真传”。在主体意识自觉与心灵自由的追求上,王畿尤敢放言:“真性流行,始见天则。”“夫狂者志存尚友,广节而疏目,旨高而韵远,不屑弥缝格套以求容于世。”(《明儒学案》)由此即可见王畿不畏世俗之见,不屑腐儒之言,敢于勇猛精进的精神。

黄宗羲说:“泰州之后,非名教之所能羁络矣。”指王艮之仲子王襞和王襞的弟子李贽等由心学走向对传统文化中名教的反叛之人,在他们那里,个人的自由与心性的放纵被推演到无以复加的地步。王襞放言:“……饥食渴饮,夏葛冬裘,至道无余蕴矣。”到了李贽便无节制地肆意妄为,成为心学的异端,尤为名教所不容,乃至黄宗羲将其排除在《明儒学案》之外。

李贽在其“童心说”之外,以惊世骇俗的言行风靡一时,后世研究亦叠床架屋,不劳赘述。李贽言行固然有挑战封建礼教、争取思想解放的积极意义,然则事物变革都有个限度,而李贽一些败坏风气的污言秽行则已经由叛逆走向了堕落。他将应有的伦理道德看作是对人性的约束;把放纵当作率真;将无节制乃至无耻当成了自由。过犹不及,近年来学术界已多有反思。

明代心学更加关注人的自主与自觉,这对人们摆脱传统儒家名教的桎梏无疑是一种时代进步。心学价值正在于它唤醒了“心”——即人们的主体意识,而为呼唤心灵的自由勇于挑战世俗的封建道统,从人伦到文艺都冲破了理学原有的羁绊,超越了名教的拘囿,并为艺术创作的世俗化提供了理论支撑。成复旺在《中国古代的人学与美学》中概括为:“主体意识的自觉过程大致可以概括为这样三步:第一步是从程朱道学到陆王心学;第二步是从陆王心学到心学激进派王畿、王艮;第三步是从心学激进派王畿、王艮到异端之尤李贽。”

明代从文艺思想、创作风气到书法理论与创作受到心学思潮的影响自不待言。王镇远《中国书法理论史》中说:“随着晚明市民经济的发展,思想界受王学的影响而日趋解放,在文艺上便出现了一股追求个性、反对赝古的思潮,文学批评上由三袁(袁宗道、袁宏道、袁中道)为代表的公安派首标‘性灵’说。袁宏道《叙小修诗》说袁中道之诗‘大都独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆中流出不肯下笔。有时性与境会,顷刻千言,如水东至,令人夺魂’。可见其性灵说之内涵,……与此相应,在书法理论中便出现了李日华的‘性灵’说。”

明代书法理论受程朱理学与陆王心学的影响,可以从明代钟人杰所辑《性理会通·字学》窥见一斑,通篇皆以程颢、张载等人所论为是,以性理、持敬为尚。而徐渭、赵宧光、李日华与袁宏道等人,则从理论立说到创作实践中的自我表现与个性张扬上,完成了书法由文人士大夫的审美取向向市井大众的审美取向转型。

徐渭高扬文艺启蒙的大旗,力倡通俗艺术,与市井细民为伍,从民间俗文化中汲取创作灵感。他甚至强调文艺作品“越俗,越家常越警醒。……点铁成金者,越俗越雅……”他主张书为抒情而作:“凡临摹直寄兴耳,铢而较,寸而合,岂真我面目哉?”袁宏道称徐渭书法:“不论书法而论书神,诚八法之散圣,字林之侠客。”“不论书法而论书神”已见其偏袒回护所在。

赵宧光论书亦多偏激,他曾说:“无意而得处,不可认为村鄙。自然而成处,不可认为粗俗。抑扬顿挫处不可认为脱误,散诞不羁处,不可认作野狐。此皆神逸妙用,顾其人如何,其造诣如何,其作用究竟如何,未可以一笔一字定其功过也。”徐渭、赵宧光等人的书法,尤其是草书的荒率粗放、纵横争折看似恣肆跌宕,往往见其鼓努为力、故作惊人之笔的机心,遂不免于“性情乖戾”而流于粗俗。当代书坛的某些“明清调”草书,大致导源于此,多是以狂怪充大气,以粗俗充质朴,以荒率充天真,以恣纵为性情,遂流于恶俗。

“性灵说”的提出,应是李贽“童心说”的延展。李日华《六砚斋三笔》中曰:“佛谈般若,即是人心灵智云,其体无外,……写字时,即于笔尖上透露,作无量神变,余善其语,可为临池家三昧也。”此其“性灵活泼毫锋上”“非性灵廓彻者,未易证入”,诸说所指。

从徐渭到袁宏道,对明代中晚期乃至清代的书法风气有一定的影响,然不免走向极端,过犹不及。如高扬“性灵”大纛的袁枚,便以喜声色而屡遭批评。钱钟书《谈艺录》评英人书中“欲观恶诗,须阅《随园诗话》”为“殊具识力”,批评《随园诗话》中所辑的诗中有“为极粪土之汙”者。袁枚“佻挞放肆,荡检踰闲”被指为“名教罪人”“风雅罪人”,宜其书法常自钤一印曰“书不佳而有风味”以解嘲。成复旺《中国古代的人学与美学》中说:“从徐渭开始的这股反抗传统的文艺规范,争取个人的创作自由的潮流,到袁宏道达到了高峰。……在中国文艺思想史上树起了一面召唤个性的自由创作的耀眼的旗帜。”

徐渭《咏月词轴》

明代心学思潮影响下的书法继承与创新

□胡湛

明代中期,随着经济的繁荣发展和社会政治的动荡纷乱,使得怀疑理学正统的王阳明心禅浪漫思潮兴起。在李贽等人的发扬下,“发明本心”“目空千古”“单刀直入”的心学浪漫思潮影响到文艺,形成了袁宏道崇尚性灵的“公安派”和汤显祖戏剧及冯梦龙、吴承恩小说等浪漫文学。其同时影响到书法,也形成了由崇尚“中和”“雅正”转向追求生动奇崛、张扬心性个性的时代风潮。

明代初中期因皇帝诏书由专职待诏书写,致使书法社会风气基本是中和雅正,“馆阁体”盛行。以“吴中四才子”文徵明、唐伯虎、祝枝山、徐祯卿等而言,除祝枝山草书初步呈现恣肆放旷特征外,基本是承继传统,讲究笔法,具有更多的精雅理性之美。直到正德、万历年间,以徐渭的出现为标志,明代心学浪漫风潮开始真正兴起。

徐渭在诗文、戏剧、书画诸方面均独具成就。其自论书云:“自执笔至书功,手也;自书致至书丹法,心也;书原,目也;书评,口也。心为上,手次之,目口,末也矣。”这完全是一派心学的论说。我们再听其云:“故笔死物也,手之支节亦死物也,所运者全在气,而气之精而熟者为神。”徐渭如此“心”“气”“精”“神”之观念,可以看作是其独具浪漫特色书风的自我注脚。所以我们看到了信手挥洒,笔墨狼藉,大幅度提按,无行无列,满街乱石铺路,在一片生涩飞动中,给人以超越中和雅正的奇崛狂放恣肆之美。

如果说徐渭开创代表的是一种狂放恣肆的浪漫书风,那么董其昌以禅悟书悟画,则形成一种较为理性、以禅悟本心和平淡为尚的书法风潮。其于书,反对过于肆意和不敬:“吾性好书,而懒矜庄,鲜有至成篇者。……觉向来肆意,殊非用敬之道。”他主张先继承再超越。他尝师法赵孟頫,又以超越赵孟頫为目标。他反对亦步亦趋地刻意追随古人。其尝以米芾书法为例云:“米元章,少壮未能立家,一一规模古帖。及钱穆父诃其刻画太甚,当以势为主,乃大悟。……晚年自言无一点右军俗气,良有以也”,反映了其以自然取势和超越古人的鲜明观点。而其对书法品味与境界的追求是心禅的“平淡”,其云:“作书与诗文同一关捩,大抵传与不传,在淡与不淡耳。”董其昌的继承传统有不为传统所缚,以自然取势,平淡天真、超越古人为尚的心禅书法与徐渭狂放恣肆、锐意创新形成了两类不同的心学浪漫书风。他使得明代书法在狂放浪漫的同时,不致走向荒诞虚无,使明代书法在一定的程度内进行艺术的探索创造。张瑞图、倪元璐、黄道周、王铎、傅山正是这一书法浪漫风潮造就的一批群体式时代书家。

张瑞图比董其昌小15岁,与董其昌、邢侗、米万钟号称“晚明四家”,但张瑞图个性书风更为突出。因其曾依附魏忠贤,故致使后人对其书法多所轻视。现在我们只以纯书法艺术视角看其在晚明书法史上的意义。张瑞图和黄道周像祝枝山一样在小楷书方面都是取法钟繇魏晋小楷的,体现了一种空灵、凝练、简约之美。而其行草书在长挂幅式视觉效果要求下,其在控制行疏字密、注重行气和行中文字打下开合变化的情况下尤为突出折笔,增加了其个性表现特征。张瑞图于行草书取法“二王”,但变圆转为翻折,大胆地大量使用露锋用笔,使作品充满强烈的视觉效果,为比其晚15岁的黄道周和黄道周之后的倪元璐、王铎、傅山开启了风气之先,直接对晚明浪漫书风产生了示范性影响。因而张瑞图书法不仅风格独特,有“书法奇逸,钟王之外,另辟蹊径”之誉,在明代书法史上具有不可绕过的地位。

黄道周是继张瑞图后又一位明代的典型的浪漫书风代表性书家。他书法小楷宗钟繇,行草师“二王”,兼糅章草,融汇苏轼,其以长挂竖幅借鉴徐渭、张瑞图等书作章法形式,突出字体开合和用笔粗细和墨色变化,形成了疾风劲草、笔墨纷披、气势酣畅、痛快淋漓之极具生动丰富感人效果之书风,成为明代浪漫书风的灿烂篇章。

倪元璐比黄道周小8岁,为同年进士。二人性格相投,情谊笃深,书风相互影响,总体特征也较为相近。倪元璐在王羲之基础上则加进了颜真卿札稿和苏轼书风的因素,在墨色变化和草字草法上比黄道周更为丰富,反差对比效果也更为强烈。

明清浪漫书风的绝响自然是王铎和傅山。王铎本来比倪元璐还长一岁,但因其投降清军,在清朝任职,是为贰臣,所以人们有时将其列为清初书家,并因其贰臣生平,对其书法品评有所折扣。其时从其书法艺术成就看,正是因了其贰臣的人生历变使其人生再无功名之想,晚年一心书艺,唯愿世间能够留得两三行字,终使其取得非凡的书艺成就。从传世书迹看,王铎师法王羲之、颜真卿、米芾而均能得其形神,且其笔力深厚老辣,在行书、草书、隶书均有很高境界。其行书深得《圣教》神髓,手卷草书严守草法,竖幅巨制或临写《阁帖》,或书写诗文,将涨墨、枯笔、连绵、摆动等表现手法效果进行尽可能的探索,使其表现力发挥到尽可能的极致。临帖也是创作,创作不丢古法,王铎书法完成了由实用与艺术混而为一的文人案头日常书写到纯粹欣赏的艺术表现的历史性转换。

傅山书法深受王铎书法影响,但傅山拒绝清朝的官职俸禄,没有王铎贰臣心灵之障碍,思想、生活、书法表现便更加肆意、放旷、痛快,这就使得傅山书法虽功力不及王铎,但气息更加宏大、超越,最终使其成为明清浪漫书风的最后典范。

由徐渭、董其昌、张瑞图到黄道周、倪元璐、王铎、傅山,明中晚期到清初的浪漫书风,既是时代文化思潮的作用,也是抒发自身发展的历史性结果。它是官方“馆阁体”之外真正代表一个时代成就的书法风潮,许多方面从最初就具有一定的近现代文化和艺术性特征。这一风潮在新时期书法复兴进程中,自1980年代即成为一个重要的品类,显示出其与当代书法审美与创作展示诉求的契合性。在当代中国文化日益坚定自信、在当代书法不断走向深入发展的今天,明代浪漫书法遗产的诸多艺术密码仍需我们进一步深入挖掘弘扬。