父亲周汝昌与启功先生的交谊

周汝昌与女儿周伦玲的合影

谈称谓

我见过启先生写给父亲的信,开头的称呼大抵是“玉言我兄师表”“敏庵我哥先生”“敏庵老长兄”等,而父亲寄给启先生的信,我仅见过一纸,开头即是“元白老哥大人”。 父亲在回忆与启先生相交旧事时说:中华读书人,对人不能直呼其名,那最无礼貌了,只称表字,所以当面也好,“背后”也好,我总称“启元白”“元白先生”。而启先生称父亲为“敏庵”“玉言”,亦不待烦言而自明。父亲给启先生写信,难道一直就用“元白老哥大人”这个称呼吗?他们那一辈人,无论在学识、涵养、文采、情调诸方面,都是我们这代人所望尘莫及的。我想,以父亲的性格,肯定会使用其他不同的称谓。

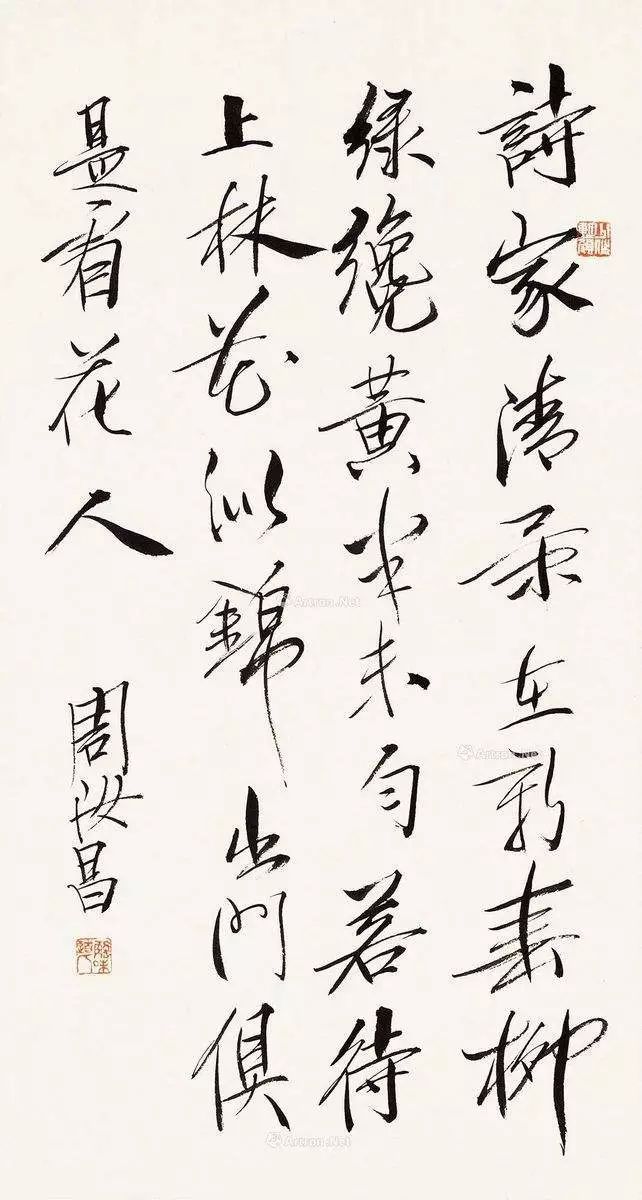

周汝昌书法

谈《红楼梦》

1972年10月,父亲收到启先生一封来札,讨论《红楼梦》。信中说:“程乙本之荒谬,诚如高论。此书问题,日益澄清,‘天下本无事,庸人自扰之’,旧谚可诵,益恨胡氏胡说也。”

1972年,是《石头记》程乙本出版整整180年。这一年,中央决定重 新出版四大古典小说,《红楼梦》是为其一。何其芳先生主张另出新本,意主接近曹雪芹原著之脂本,而不要搞程本。此与李希凡先生意见也相合。于是国家正式安排出脂本为普及版,交于文研所去搞。早在1948年,父亲就说过:胡适先生欣赏的程乙本正是篡改曹雪芹原文最厉害、最恶俗的,并批评胡适不该拿出自珍的程乙本,让亚东图书馆付印流传,那本子的文字太坏了,完全糟蹋了雪芹的原笔本意。程乙本可望进垃圾箱,父亲快何如之。启功先生亦来函探询:“侧闻文研所近将校点脂本,续以程本,我公当有所闻。吴恩裕先生曾在中华晤谈,云有新资料,公曾见之乎?……”

彼时,红学家吴恩裕从孔祥泽处得知《废艺斋集稿》,说是曹雪芹的佚著,其后把《南鹞北鸢考工志曹雪芹自序》双钩摹本影印件寄给父亲。父亲最注意的乃是曹雪芹手写序文,字作钟王及章草法,父亲观其双钩数行,虽觉方笔遒美,私心却暗祝此物勿为妄人作伪冒充,但于此项发现还不敢断言如何,遂将一二疑问以告启先生,先生即复函意谓:乾隆人而写章草,又草法有一二可疑处,则尚大有研究余地,不能遽信。到1973年年初,启功先生又携来尹望山诗稿轴,以鉴定“双钩”,大以为笑柄。那时,启功先生正参加标点《清史稿》,常常奔往于灯市西口的中华书局,距离米市大街的父亲居所只两站之地。他告诉父亲,正在撰写《字体结构黄金律》和《诗文声律》,苦于旧疾美尼尔综合征剧发,不能用脑。还举例说,一日看怀素自叙帖,以字大不费力,孰知目随其草书笔划旋转,竟忽然晕起。他曾与友人戏言真可谓“祖师爷不赏饭吃”矣!并加小注曰:“旧时‘梨园行’谓嗓音喑哑,不能复演,谓之‘祖师爷不赏饭吃’”,他感叹道:我辈以脑眼手为劳动工具,今若此,其何以堪!此封函末,先生以“人生之乐,乐在朋友;朋友之乐,乐在谈学;谈学之乐,乐在谈书。书有二义,曰书籍、曰书法。谈书之乐,乐在谈书法”而止笔。这几句名言至理,道尽人生、友情、学识、情怀,是书札的点睛之笔,结穴之所,足供当代学子牢记学习一辈子。

周汝昌书法

说来很有趣,也很滑稽。那是1953年的秋天,父亲的《红楼梦新证》出版了。那时父亲还在成都四川大学外文系教书,很快京中传来很多有关的佳话,其一就是启先生见了《红楼梦新证》后,表示要给父亲画一幅“周公解梦图”。父亲得知消息后立即给先生写信,他仿效老师顾随先生在诗句中称启先生为“王孙”的佳例,满心敬意加“诗意”地也用了“王孙”这个敬称,希望能够“兑现”。可是没过多久,京中的信息来了,父亲的好友吴小如先生致函说:“顾羡老可呼之为王孙者,敏庵或未可呼之,况王孙其人虽于羡老亦未尝无微词(此则弟亲耳听启公所谈者),弟所以告于兄者,非望将此意传之于羡老,以为扯是非之举,实欲告兄人以不同各如其面耳……”父亲自悔鲁莽冒昧,而那“解梦图”自然没有了希望。

谈《兰亭》

上世纪六七十年代,父亲与启功先生交往最为密切,走动也最勤。1965年发生了影响很大的“兰亭论辩”,郭沫若先生撰文公开斥《兰亭》为伪物,说连文带字都是假的,父亲视郭文为“绝世妙文”,特用“奇文共欣赏”标题之,并由此引起驳辩之激情,从无数不同翻、摹、刻、拓帖中认定《三希堂法帖》中陆继善(元代人)摹本是最接近右军真迹笔法的佳本之一,遂向启功先生谈论此义。启先生很感兴趣,亦不以父见为谬。这年重阳节前,父亲得到启先生论兰亭书,认为褚摹右军兰亭序殆元人陆继善所摹,此见正与父合。父亲有两次到他小乘巷的居所拜访,启先生就将所存的陆摹原墨本的开头两页小照片赠送给父亲,并说此本早已流落海外,国内只有“三希堂”石刻留痕了。于是父亲专程赶赴北海阅古楼访查“三希堂”石刻,谁知到了阅古楼,看到了全部石版陈列琳琅不差,而唯独此帖已成没字碑。(据《中国青年报》周伦玲/文)