“变装秀”的乾隆仿古行乐图:细节中蕴藏的虚构与真实

2017-10-17 16:45:00 来源:澎湃新闻 点击:

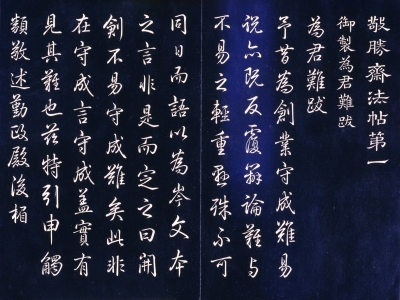

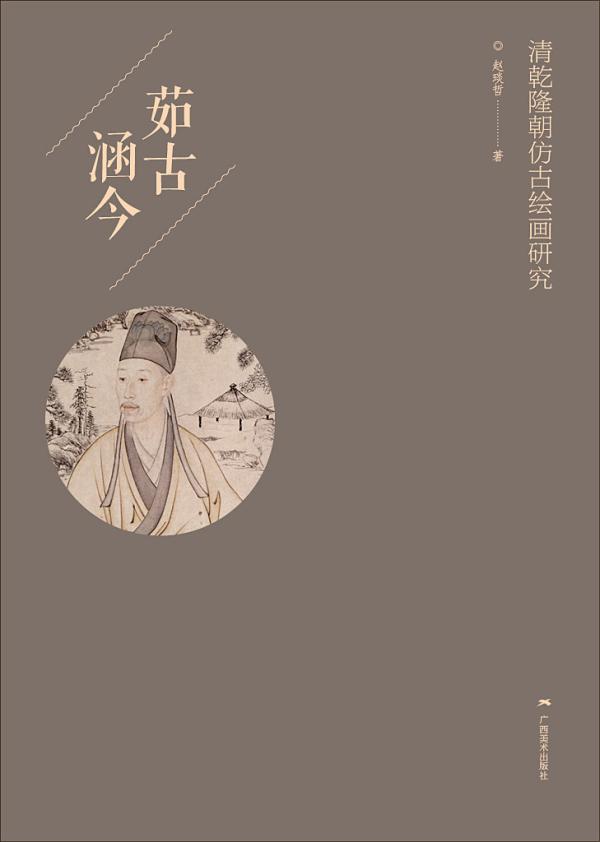

清代乾隆仿古行乐图是以内府收藏古画为底本的仿古行乐图,为何在乾隆朝会出现此类仿古行乐图?画中所绘情境是真实还是虚拟的?乾隆帝试图通过这些画作表达怎样的意涵? 由广西美术出版社前不久新出版的《茹古涵今——清乾隆朝仿古绘画研究》通过对《是一是二图》、《弘历鉴古图》等作品的图式解读,探析清乾隆朝仿古绘画。

茹古涵今——清乾隆朝仿古绘画研究》书封

乾隆帝仿古行乐图,有学者指称其为乾隆皇帝的“变装肖像”,认为受到18世纪欧洲人化装舞会与肖像画的影响。笔者认为,这类仿古行乐图在乾隆朝反复绘制确有其特殊含义与价值,但未必与西洋绘画有直接联系。本着以历史眼光看问题的态度,本章试图通过还原仿古行乐图创作的历史过程,结合乾隆帝本人的诗文表达,探讨其文化与观念层面的意涵。

一、非慕汉衣冠——仿古行乐图中的虚构汉装

综观上述乾隆朝院画家所绘制的根据古画底本而来加入乾隆帝形象的仿古行乐图,我们可见出一个重要特征——即画中的乾隆帝丝毫不改原图人物的服饰装扮,同样头戴冠巾,身着宽袍右衽的汉装(图1)。即便在《弘历扫象图》(图3)这样的宗教题材画中,由于丁观鹏摹仿丁云鹏扭曲颤抖的笔法而使得画中衣服显得不那么写实,但我们依旧能辨别出画中乾隆帝衣着右衽特征,确属汉装无疑(图2)。

图1:《是一是二图》(故00006493)乾隆帝形象局部

图2:《是一是二图》(故00006492)乾隆帝形象局部

图3:《弘历扫象图》乾隆帝形象局部

由此可见,不论是化身为汉族文士还是佛祖菩萨,在这类仿古而来的行乐图中,乾隆帝无一例外的皆以汉装形象示人。这不免令人好奇乾隆帝的汉装装扮是否真实存在。

关于乾隆帝汉装肖像的真实性,目前学界持有不同观点。有学者认为画中乾隆帝的汉装装扮是真实存在的。 他以一个汉族文人形象出现,体现出满洲贵族入关之后逐步汉化的过程。从顺治帝强令汉人移装易服,到乾隆帝穿着汉族服装、摹仿汉族文人举止并请人画像,不过百年时间。 同时,也有学者指出自雍正帝到乾隆帝的汉装行乐装扮并非真实,都是虚拟出来的。因为在清朝历朝严格的衣冠制度下,不可能出现满洲皇帝汉装打扮的现实。

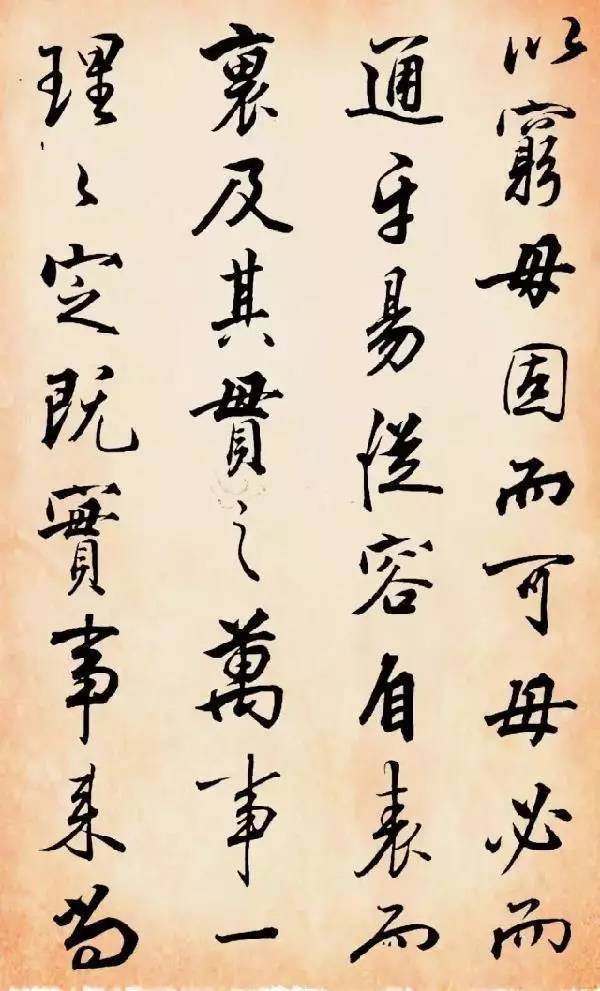

其实,对于汉装装扮真实与否的问题,乾隆帝自身早已做出回答。他于乾隆二十八年(1763)为金廷标摹刘松年《宫中行乐图》所做的题画诗中已透露玄机。此幅题画诗的第三首这样写道:“几闲壶里小游纡,凭槛何须清跸呼。讵是衣冠希汉代,丹青寓意写为图。”诗文中除去描述帝王出行的画面情节,还特别说明了画中人物作汉装打扮只不过是丹青游戏,并非向往崇拜汉朝衣冠。为避免误会,乾隆帝在三十六年(1771)编纂《御制诗三集》时,还特别附加一则小注:“图中衫履即依松年式,此不过丹青游戏,非慕汉人衣冠,向为《礼器图序》已眀示此意。”小注特别强调金廷标《宫中行乐图》中所绘人物之所以穿着汉装,是因为刘松年原画如此,因而未改,并不是对汉人衣冠有倾慕之情。

小注中提到的《皇朝礼器图式序》,是乾隆帝于六十年(1795)六月为《皇朝礼器图式》一书所作的序言。《皇朝礼器图式》是清代国家礼仪图典,书中包括祭器、仪器、冠服、乐器、卤簿、武备等多方面的相应规制。在序言中,乾隆帝谈及“五礼五器”的规制演变,主张区别对待前朝规制。对于礼仪祭器可以依照古法改变——“前代以盌盤充数,朕则依古改之。”但对衣冠制度勒令甚严,绝不许改变满族传统——“至于衣冠,乃一代昭度,夏收殷冔,本不相袭。朕則依我朝之旧,而不敢改焉,恐后之人执朕此举而议及衣冠,则朕为得罪祖宗之人矣,此大不可。”序言结尾处,乾隆帝还将衣冠制度联系到国家兴亡——“且北魏、辽、金以及有元,凡改汉衣冠者,无不一再世而亡。后之子孙能以朕志为志者,必不惑于流言,于以绵国祚承天佑于万斯年,勿替引之,可不慎乎?可不戒乎?是为序。” 乾隆帝以北魏、辽、金、元朝为例,说明凡是改穿汉装朝代的后果即是亡国。面对如此惨痛的历史教训,必须慎戒。若不如此,乾隆帝会被视为不遵循祖制而得罪祖宗之人。

虽然乾隆帝仿古行乐图与《皇朝礼器图式》在功能上并不完全一致,但乾隆帝在行将禅位之时所作的《皇朝礼器图式序》可以作为其行乐图中采用汉装的参考。

作为马背上夺天下的民族,满族服装以窄袖短装为主,方便射猎及游牧的需要。 入主中原后,为同化汉人,清廷发出剃发留辫、改穿满装的指令。在遭到强烈抵制后,清廷采纳明朝遗臣金之俊“十不从”的建议,一定程度上缓和了民族服装的矛盾。 但这并不表明满族统治者放弃了本民族习俗。恰恰相反,自清代建立之初,满族统治者就非常重视维护满洲“国语骑射”的文化传统,包括满洲语言文字、衣冠制度以及尚武精神等。其中,“姓氏、发式和服饰”,是清统治者没有从汉族文化中承袭的“除外的特例”。 皇太极曾于崇德元年(1636年)在翔凤楼对诸王及属下颁布关于服饰的训诫,并让弘文院大臣宣读金世宗完颜雍的历史,称:“先时儒臣巴克什·达海·库尔缠屡劝朕改满族衣冠,效汉人服饰制度。朕试为此谕,如我等于此聚集,宽衣大袖,左佩矢,右挟弓,忽遇硕翁科罗巴图鲁劳萨挺身突入,我等能御之乎?若废骑射,宽衣大袖,待他人割肉而后食,与尚左手之人何以异耶!朕发此言,恐后世子孙忘旧制,废骑射以效汉人俗,故常切此虑耳。”皇太极感叹金代的衰亡与汉化的弊端有关,规定后世子孙除去战争出师和田猎两种情况下可以穿着便装外,其余场合必须穿满洲朝服。

服饰上的严厉政策一直持续。至乾隆年间,早已稳坐江山的乾隆帝面对臣下改穿汉服的进言时,依旧搬出皇太极的祖训加以回复——“联每敬读圣谟,不胜钦懔感慕。……我朝满洲先正之遗风,自当永远遵循。”乾隆三十八年(1773)又下谕:“衣冠必不可轻言改易。所愿奕叶子孙,深维根本之计,毋为流言所惑,永恪遵联训,庶几不为获罪祖宗之人。”乾隆四十二年(1777)时又再次就遵循祖制颁布诏令。这一规制到嘉庆时期还被不断重申。

与汉族衣冠相似,仿古行乐图中的乾隆帝发式同样也是不可能出现在清宫现实中。以《弘历宫中行乐图》为例,画中五十三岁的乾隆帝头戴金冠,上披黑色薄纱头巾。前额上的头发全部剃去,露出青白色头皮。所戴金冠虽有玉簪插住,但实际上并没有头发可供攀附(图4)这种不真实的发型在清院本《是一是二图》(图5)、《弘历鉴古图》中也曾出现。这种怪异的发型一方面承袭自宋人原画,同时又隐晦的保留了满人头顶无发的习俗。 (图6)

图4:《弘历宫中行乐图》局部

图5:《是一是二图》(故00006493)局部

由此可见,不管是文士题材还是宗教题材,在清朝严厉的衣冠制度下,这类乾隆帝仿古行乐图中皇帝身着汉装在宫中行乐的场景是绝对不可能真实出现的。画中乾隆帝的汉装形象,只不过是画家根据古画图式虚拟出来的。

图6: 宋 佚名 《人物》册页局部

二、皇帝、古物、画屏——仿古行乐图中的真实成分

虽然乾隆帝汉装行乐图的画中场景为虚构,但这些仿古行乐图却给人以逼真的现场感。这种真实感来自多个方面。

(一)、乾隆帝形象

这类仿古行乐图中最真实的部分莫过于画中出现的乾隆帝形象。在画中,乾隆帝虽然身份不一且装扮不同,但观其面相已不再概念化,而是具有鲜明的个人特征。以《是一是二图》为例,虽然身着汉装进行鉴古的场景从来不曾在真正发生过,但乾隆皇帝的面部肖像极为写实,从中可见其不同年纪的面貌特征。院画家在乾隆帝的双颊与鼻骨部分大面积绘画阴影,以突出面部骨骼的立体感,这一点在青年时期的乾帝隆形象中尤其明显。这种突出个人特征的肖像画法明显受到海西画法的影响。虽然明末已经有如利玛窦等西方传教士来华,带来了诸如圣母像一类的西方绘画,但影响十分有限。直至清代,在康熙、雍正、乾隆等多朝皇帝的主动关注与个人兴趣的触发下,西方算学、西洋历、机械制造术、地图测算及透视线法等西洋科技才为皇家所重视,并应用到宫廷生活及绘画制作中去。

绘制《弘历鉴古图》的宫廷画家姚文瀚与绘制《弘历是一是二图》的丁观鹏都是乾隆时期如意馆的重要画家。他们曾跟随郎世宁学习,是有条件有机会接触到西洋画法的。

姚文瀚,号濯亭,顺天(今北京)人,康熙五十一年(1712)生人。 据清内务府造办处档案记载,姚文瀚至晚于乾隆七年(1742)已经进宫,并于此年帮助郎世宁绘制咸福宫藤萝架。 虽然咸福宫藤萝架并未保存下来,但我们可以通过观察与咸福宫极为相似的倦勤斋棚顶所绘制的藤萝架,推知那应是具有明暗透视画法的通景线法画贴落。 (图7)

图7:故宫倦勤斋室内原状及通景线法画(局部)

丁观鹏,顺天(今北京)人,雍正四年(1726年)成为宫廷画家。他以精于道释、人物、山水画而备受皇帝赏识,在雍正、乾隆两朝均列为一等画画人。他的画作中多带有明暗透视之感,且擅绘人物行乐题材画作,如《是一是二图》、《宫妃话宠图》(图8)。

图8:清 丁观鹏《宫妃话宠图》(局部) 轴 纵107.5厘米 横58.4厘米 故宫博物院

可以说,这些出现在仿古行乐图中的乾隆帝形象已经摆脱了传统绘画样式中概念化的文人与菩萨形象,是以写真为基础,具有鲜明个人特征,体现出不同年龄段的面容特征,带给观者以真实感。

(二)、画中器物

仿古行乐图的另一重真实感无疑来自画面中陈设的家具器用。由于内府所藏古画本身表现的即是文人雅士的书斋生活,清宫仿画依旧承袭了鉴赏清玩的这一主题。在多本清院本《是一是二图》、《宫中行乐图》、《弘历熏风琴韵图》等作品中,我们均能在画面中见到琴棋书画、笔墨纸砚等文玩器具的出现。

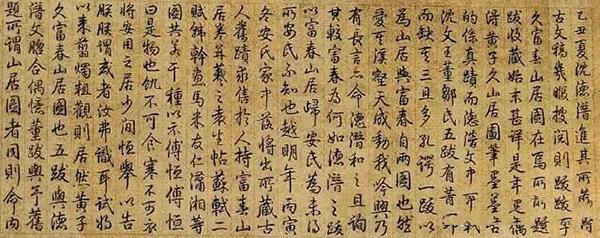

以清院本《是一是二图》为例。在原本宋代佚名《人物》册页中,文人坐榻周围摆放着许多茶具、文房、屏风等文玩器用。在清院本仿画中,不仅依旧保留着文人清玩陈设,更将其中多种器物替换为清宫内府的真实藏品。如画幅右侧的彩漆紫檀圆桌上摆放了内府收藏的春秋时期汤叔盘、商代馶癸觚、商代斝、明代青花扁壶、明代玉香炉等器物。桌后方几上放置的是清宫所藏明代宣德青花梵文出戟盖罐。画幅左侧桌后方几上则陈设着《西清古鉴》卷三十四中记载的王莽时期的铜嘉量。 (图9)不仅如此,就连放置这些器物的彩漆紫檀圆桌也是内府实际所用。乾隆皇帝很有可能在这张紫檀圆桌旁鉴赏过清宫收藏的古代器物。

图9:《是一是二图》中陈设的清宫收藏古器物

当然,除去少数具有特殊体征的器物,我们很难将画中器物与清宫收藏实物建立起一一对应关系。但通过找出与其相近的器物并进行比照,我们有理由相信,在乾隆帝命姚文瀚、丁观鹏作画之时清内府已富有古代器物收藏。画中器物很有可能是乾隆内府的真实藏品,这些藏品为虚构的鉴古场景带来了真实感。

另外,海西透视线法与明暗阴影的运用亦加强了器物的写实程度。若将画中床榻、桌案等方形器物的边线加以延长,我们可以在画幅外、靠近屏风中央偏高的位置找到其灭点(图10)。这无疑是西方焦点透视画法的体现。画中桌案较为严格的采用近大远小的比例原则绘成,圆形器物如梵文罐、铜香炉、彩漆圆桌等也突出了高光并区分了明暗面,使器物呈现出较为真实的立体感。(图11)

图10:《是一是二图》中的焦点透视

图11:《是一是二图》(故00006493)桌案局部

(三)、画中屏与屏中画

不可否认的是,乾隆帝似乎对于画面中的大扇屏风特别有兴趣。在宋代佚名《人物》册页(图12)及刘松年《琴书乐志图》(图13)中,画中文士坐榻后的屏风占据着画面的显著位置,聚焦着观者的目光。而在清院本仿画中,画屏不仅依旧存在,还将屏风中画替换为乾隆朝流行画风或乾隆皇帝的御笔画。

图12:宋代佚名《人物》册页屏风局部

图13:(传)宋 刘松年 《琴书乐志图》屏风局部

姚文瀚《弘历鉴古图》中的屏风画是一幅明显带有四王风格的山水画作。近景是萧疏荒淡的坡石茅亭及具有董其昌特色的中空树木,远景则以披麻皴勾画出山峦飞瀑,共同构成一幅文人书斋山水画(图14)。丁观鹏本所绘《弘历是一是二图》中屏风山水与姚文瀚本较为相近,茅亭树石的位置变换到画面的右侧,但画中茅亭形态及山水披麻皴法都如出一辙。(图15)

图14: 姚文瀚 《弘历鉴古图》屏风局部

图15:《是一是二图》(故00006493)屏风局部

在署名“那罗延窟”的《弘历是一是二图》中屏风画采取的是“一水两岸”的构图方式,以枯笔淡墨写出的树石茅屋,以折带皴勾描远景山峦,明显带有倪瓒画风及笔意。(图16)画屏中多层坡石堆叠而成带有江南假山之感的远山,加之近景的茅屋竹林,皆与内府所藏倪瓒(款)《狮子林图》表达方式相近。

图16:《是一是二图》(故00006491)屏风局部

作于乾隆四十五年的《弘历是一是二图》中的屏风画是由乾隆帝御笔亲绘的水墨梅花。梅树枝干以双钩加染的方式绘出,枝上朵朵梅花,或含苞或盛放,仅以墨色勾勒花瓣及花蕊,不施一点颜色。这使得梅屏在整幅画作工细设色基调中显得尤为特别。(图17)

图17:《是一是二图》(故00006492)屏风局部

这样笔法较为稚拙的乾隆帝御笔墨梅还在清院本《弘历熏风琴韵图》中屏风画中出现,其旁还搭配绘有虬曲向上的不老青松。根据屏风画中题款“三希堂戏墨”,可知此幅御笔松梅屏风画的绘制地点为养心殿三希堂。

从宋人画到清院本画,画中屏风图像的改换,反映出欣赏趣味的变化。四王风格的书斋山水、倪瓒式的枯笔淡墨与折带皴、象征凌寒与长寿的梅花青松,都远比两宋时期的小景画更能吸引乾隆帝的目光。况且在乾隆朝宫廷内府中,也确实存在并使用着类似的山水花鸟画屏。这些清宫流行画风画屏的屡屡出现,都使得乾隆帝仿古行乐图中场景备显真实。

可以说,这类乾隆帝仿古行乐图是虚构与真实的合体。乾隆帝身着汉装在宫中行乐的场景是虚拟的,但画中御容肖像及文玩器物又大多真实存在。乾隆帝之所以多次命画院画家图绘此类绘画,与其内心所想有契合之处。

延伸阅读:

《菇古涵今——清乾隆朝仿古绘画研究》序(薛永年/文)

仿古,在明清的绘画史上,是一个显著的现象。此前,中国绘画经过高度发展,树立了艺术的经典,积累了宝贵的经验。宏观地看,画家的仿古,除去应命复制古典作品之外,无外文化积淀的自觉,文化身份的认同,传统基础上的创造。仿古并不是拘泥古法,更非食古不化。仿古作品,绝不是对前人的简单重复,而是利用古代资源并且掌握古代经典体现的艺术规律进行借古开今的创作。画家对仿古的标榜,除去说明学有本原之外,更是以自己的创造向传统致敬。

清代的仿古,比较普遍,但不同的作者,不同的时期,不同的仿古对象,文化内涵亦有不同。清初,民族矛盾尖锐,文人画中的仿古,是一种坚守汉民族文化传统的思潮。康熙乾隆以来,民族矛盾缓和,朝廷提倡学习汉族传统文化,绘画的仿古意识在某种意义上体现了民族文化的融合。不过,清初文人画正统派的仿古,对象主要是山水,仿的本质是演绎,是用演绎共性化的程式,发挥个性化的笔墨性情。对笔墨的关注与主观的表现成为演绎的中心。

而清代宫廷绘画的仿古,又是另一番景象了。对于清代宫廷绘画的研究,开始于20世纪七八十年代,其后日渐兴盛。除去研究宫廷绘画机构、制度、名家、重要创作活动以外,学者比较关注的问题,一是“五四”时期康有为就提出来的以郎世宁为代表的中西结合画风,二是具有歌功颂德性质的纪实绘画。对于清代宫廷相当大数量的以仿古形式出现的绘画,往往认为不是创作,绘画技巧不高,没有给予充分注意,虽有对个别画家仿古作品的研究,但几乎没有人从整体上去研究清代宫廷绘画的仿古现象。

20世纪70年代初,我在吉林省博物馆工作时,收到一件非常精美的乾隆时期宫廷画家丁观鹏的《法界源流图》,著录在《秘殿珠林续编》中。这卷作品系奉乾隆皇帝之命仿大理国描工张胜温的《梵像图》,但乾隆皇帝认为原画在诸佛、菩萨、应真的前后位置上有错误,专门请藏传佛教大师章嘉国师订正原画中的讹误,让丁观鹏按照章嘉国师的订正来画,所以看似仿本的《法界源流图》,其实是乾隆皇帝章嘉活佛一起参与的再创作。其实,清代宫廷绘画的仿古之作,并非被动的复制,除去上述丁氏的《法界源流图》这一种之,还有旧瓶装新酒一类,题材依旧,但立意已经翻新,甚至形象亦有所置换。

赵琰哲的硕士论文是《文徵明与明代中晚期江南地区〈桃源图〉题材绘画的关系》,在研究的拓展中她了解到,清代宫廷画家王炳也奉旨画过《仿赵伯驹桃源图》。她还注意到台湾画史专家对《清明上河图》清宫仿本的研究,注意到所谓清代院本的《清明上河图》不是复制宋本,而是再创作的明清风俗画。后来她又注意到乾隆朝若干有趣的仿古作品,在确定博士论文选题的时候,她逐渐趋向于研究清乾隆朝仿古绘画的新内涵。我支持这一想法。因为在我看来,在乾隆朝宫廷内外,文人和职业画家都有不少自题仿古的绘画,表面上是标榜学有渊源,实际上是古中有今,古中有我,古意今情。

赵琰哲的对乾隆朝仿古绘画的研究,不同于前人之处,首先在于整体性。她力图厘清乾隆朝仿古绘画的整体面貌及其在整个宫廷绘画中所处的位置,既研究人物道释画的仿古,也研究山水花鸟画的仿古,还联系了园林器物工艺方面的仿古。她特别注意考察乾隆朝宫廷绘画为何仿古、 仿什么古、怎样仿古,弄清仿本的转换与创造,仿本体现的意图以及实现的功能,进而思考乾隆皇帝的仿古观念及这种仿古观念的本质。为此,她充分利用了清宫造办处的档案、乾隆朝存世的宫廷仿古绘画以及所仿的收藏在清宫的原本、清宫绘画著录《石渠宝笈》与《秘殿珠林》、乾隆帝的题画诗,等等。她不仅申请调阅了北京故宫博物院的藏品,也专程赴台申请调阅了台北“故宫博物院”的有关藏品。

赵琰哲对清乾隆朝仿古绘画的研究,不但从大处着眼,而且从细处入手,不仅关注宫廷画家的仿古之作,也注意到乾隆皇帝亲自动手的仿古作品。她力求按题材分类选取典型案例,一一剖析,试图在复杂而生动的历史语境中去探索乾隆朝仿古绘画的具体目的,透视作品的深层内涵。最有意思的是,在偏向于文士题材的仿古画作和偏于宗教题材的仿古画作中,她指出院画家居然以乾隆帝的真实肖像代替古画中的文士或佛菩萨形象,进而通过解析画面真实与虚拟的结合,讨论身为满族的乾隆帝在仿古作品中变为古代汉族文士和天国菩萨,实现了想象中多重身份的转换,既体现了乾隆皇帝穿越古今与跨越佛国俗世的帝王胸怀,也透漏了这位“寰中第一尊崇者,却是忧劳第一人”在林泉中寻求心理补充的内心世界。

在仿古山水画和仿古花鸟画中,赵琰哲把乾隆内府收藏的个别园林作品、乾隆帝对该园林遗存的视察、乾隆帝的亲笔临仿该园林之作,还有其在现实园林营造中对该园林的仿建,通通联系起来,进行综合考察,讨论乾隆帝“移天缩地在君怀”的仿古观念。她又通过乾隆皇帝亲仿前代岁时吉祥题材的花鸟畜兽作品,联系其撰写的相关文章,探讨乾隆皇帝心目中节令绘画与灾害、祈福之间的复杂关系。

最后,她在之前个案分析的基础上,探求了乾隆朝仿古画在风格、模式、功能上的特点及其出现的深层原因。特别讨论了乾隆朝的仿古观念,指出仿古画作中既有传统画法的体现,又有海西线法的运用,但“不要西洋气”,从而树立了“以郎之似合李格”的画院新风。

不能说赵琰哲对乾隆朝仿古绘画的研究已经十分充分,但她具有敏锐的问题意识,对所讨论问题的回答,又是资料翔实、有分析、有例证的,所以在认识清代乾隆朝仿古绘画问题上突破了前人,为认识清代宫廷绘画的丰富性,为了解乾隆皇帝以仿古绘画形式体现继承汉文化的正统方面都提供了有益的启示。赵琰哲也注意到,乾隆朝宫廷的仿古,并不局限于绘画,在书法、缂丝、玉器、瓷器方面也有表现,这种在仿古中实现的不同材质的转换,更从视觉文化和物质文化角度探讨了仿古这一现象背后的文化意涵。赵琰哲博士论文经过三年多的完善即将付梓前征序于我这个昔日的导师,于是略述所感以为序。