乾隆书画收藏的“寓意”与“留意”

——从黄公望《富春山居图》(子明卷)谈起

宋代苏轼在《宝绘堂记》中云“君子可寓意于物,而不可留意于物。寓意于物,虽微物足以为乐,虽尤物不足以为病;留意于物,虽微物足以为病,虽尤物不足以为乐”,提倡追求不为物所役使的自由精神,对“寓意”和“留意”的特点进行了概括。“寓意于物”与“留意于物”的差别在于心神涉入的深浅程度,“寓意”是将心神暂时栖止于众多物类之中,“留意”则心神过于执着于众物而成痴成癖。古代的鉴藏家一般都把寓意作为追求鉴藏的一种境界。很多古人的书画著录也以“寓意”为名,例如明代都穆的《寓意编》、清代缪曰藻的《寓意录》等。

宋徽宗之后,乾隆是中国古代书画藏品最多的收藏家。那么,乾隆有没有谈及古人理想的“寓意于物”?乾隆怎样看待“寓意于物”呢?这一标准又是怎样影响了乾隆的书画收藏的呢?

乾隆的“寓意于物”

在收藏的绘画作品中,乾隆最喜爱的就是黄公望《富春山居图》(子明卷)。本文的论述,以乾隆对这幅绘画的收藏伊始展开。

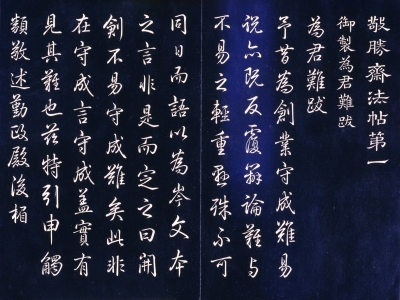

乾隆题跋黄公望 《富春山居图》(子明卷)之一、二

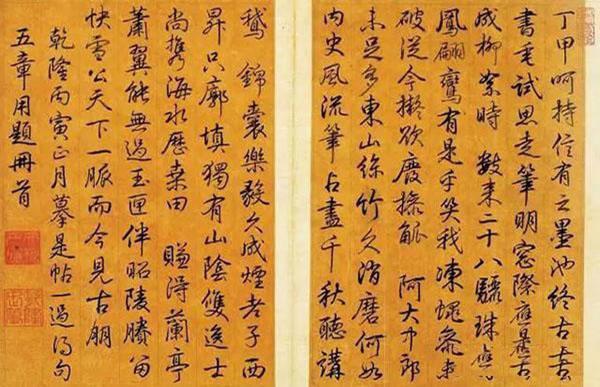

乾隆十一年(一七四六)冬,乾隆在此卷上题道:“乙丑(一七四五)夏,沈德潜进其所为诗、古文稿,几暇披阅,则跋黄子久《富春山居图》在焉,所记题跋、收藏始末甚详。是年冬,偶得黄子久《山居图》,笔墨苍古,的系真迹。而德潜文中所载沈、文、王、董、邹氏五跋,有董、邹而缺其三,且多孔谔一跋,以为《山居》与《富春》自两图也。然爱其溪壑天成,动我吟兴,乃有长言,亦命德潜和之,且询其较《富春》为何如。德潜之跋,以《富春山居》,归安氏为未得所,安氏不知也。越明年(一七四六)丙寅冬,安氏家中落,将出所藏古人旧迹,求售于人。持《富春山居》卷,并羲之《袁生帖》、苏轼《二赋》、韩幹《画马》、米友仁《潇湘》等图,共若干种,以示傅恒。傅恒曰:‘是物也,饥不可食,寒不可衣,将安用之。’居少间,恒举以告朕,朕谓:‘或者汝弗识耳。’试将以来,剪烛粗观,则居然黄子久《富春山居图》也……”

从题记中,我们知道:乾隆十年(一七四五),沈德潜文集中的《富春山居图》,引起了乾隆的关注。随之乾隆看到了内府的《山居图》,但其上的题跋与沈德潜所记不一致,他询问沈德潜此图的情况并命沈德潜和诗,以为《山居图》(子明卷)与黄公望的《富春山居图》(无用师卷)是两图。此后,在没有看到安岐收藏的《富春山居图》(无用师卷)之前,一直惦记着此卷。乾隆十一年(一七四六)春,乾隆在子明卷上题:“世传《富春山图》为黄公望生平杰作。此卷写山居风景……未识与《富春图》孰为先后。”

所以,乾隆十一年(一七四六)冬天,无用师卷进入了宫廷,乾隆在晚上就迫不及待地观赏,称“则居然黄子久《富春山居图》也”,大有相见恨晚之意。

沈德潜称无用师卷是“画中兰亭”,从上面的题记可知,乾隆对此画也是十分留意,但唐太宗时萧翼赚兰亭的故事,并没有在乾隆时的文臣身上重演。

在乾隆收入子明卷和无用师卷之间,乾隆身边的不少词臣与安岐都有来往。被乾隆称为“五词臣之一”的张照是《石渠宝笈》初编的主要编纂者,他与安岐有着密切的往来。张照曾为安岐的藏品《董其昌山水方册》题外签,还曾接受过安岐馈赠之陆治《梅石水仙双鸠图》。乾隆的另外一个重要词臣钱陈群与安岐也有交往,称安岐“平生然诺重意气,米家书画陶家珍”。

不仅如此,不少安岐的藏品此前就成为了乾隆词臣的收藏。参与编写《石渠宝笈》的张若霭就收集到不少安岐的藏品,例如张若霭收藏到安岐所藏黄公望、徐贲所绘的《快雪时晴图》合装卷,在前隔水贴上了安岐的旧签,并在签上题:“甲子(一七四四)夏月得于安氏,价值三十五两,原签附存于此,晴岚记。”宫廷所收安岐的藏品—赵孟《临王羲之帖》卷、沈周画《春草秋花》卷也曾经张若霭收藏。

沈德潜称“《富春山居》归安氏,为未得所,安氏不知也”。在成书于乾隆七年(一七四二)的《墨缘汇观》中,安岐对此卷确实没有特别的关注,仅仅放在了书中《名画续录》中,介绍十分简略。

也就是说,乾隆和文臣根本不需要像唐太宗和萧翼骗取《兰亭》那样煞费苦心,十分轻易就能取得无用师卷。但是,乾隆并没有主动收集此卷,而是等到安岐家道中落后,由傅桓送入宫中时,才出钱购买。这是为什么呢?

乾隆题跋王羲之(传)《快雪时晴帖》(“三希堂”印)

乾隆所珍爱的《快雪时晴帖》和《富春山居图》(子明卷),除了被乾隆多次题跋,它们的藏所也不同于一般的藏品。乾隆内府的书画藏品,主要的保存处所在乾清宫、御书房、养心殿、重华宫、宁寿宫等几处主要宫殿。《快雪时晴》被放置在养心殿西暖阁之“三希堂”。而《富春山居图》(子明卷)则贮藏在咸福宫后殿之“画禅室”。“三希堂”和“画禅室”这些书斋,都是因为收藏到书画藏品而专门命名的。研究者称此类书斋为乾隆皇帝的“特展室”,“特展室”中的藏品虽然数量少,但当时皆是被乾隆十分珍视的作品。这种类型的“特展室”还有“三友轩”“四美具”“春耦斋”“学诗堂”等。

从这些“特展室”的作品来看,乾隆都是收集到了某一类藏品,而命名书斋,并非刻意搜求而汇集到“特展室”之内。乾隆内府称为“四美”的是东晋顾恺之(传)《女史箴图》和北宋李公麟(传)《潇湘卧游图》《蜀川胜概图》《九歌图》,在晚明时为松江顾从义的收藏,曾经董其昌的品题。在乾隆十一年(一七四六)的夏天,乾隆看到了《潇湘卧游图》尾纸上董其昌那段有关“四名卷”的题跋,发现四名卷再次重聚一堂,皇帝仿三希堂之例,特将四卷置于紫禁城建福宫花园之静怡轩西室,颜其室曰“四美具”。一七四七年,乾隆仿董其昌建立了画禅室。在画禅室内《名画大观册》和《富春山居图》(子明卷)上,乾隆有相同的题跋:“唐王维《雪溪》、元黄公望《富春山居》二图,为千古名笔,皆董香光画禅室中藏物,题识墨迹犹存,今先后收入内府,爰于咸福宫西室什袭以藏,即仿香光之意,颜曰画禅。”其他“特展室”的藏品亦是如此。

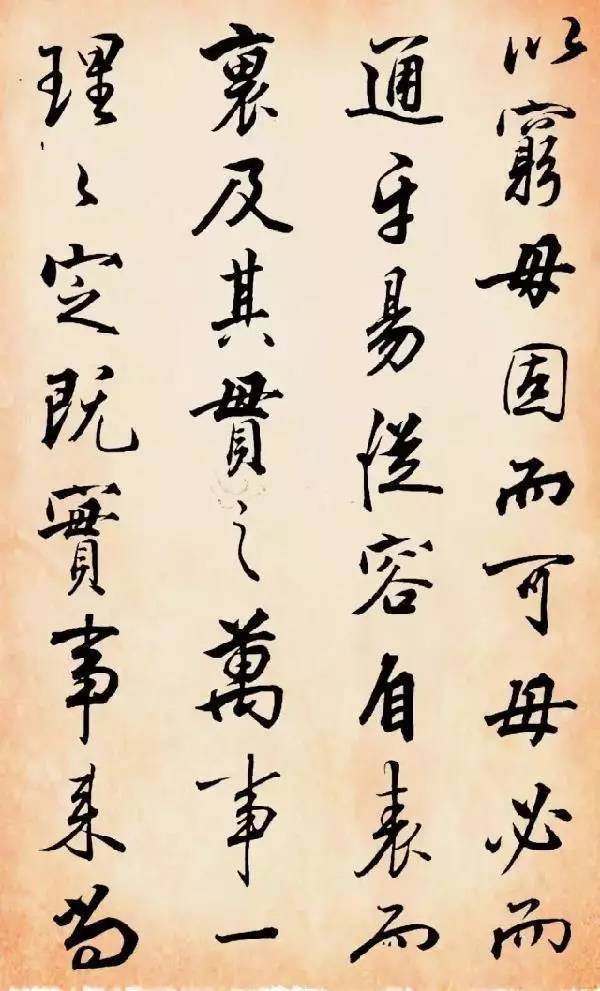

乾隆题识 黄公望《富春山居图》 (子明卷)

乾隆珍爱的很多绘画,在言明其来历时,乾隆都声称是“偶得”。例如子明卷乾隆题云:“是年冬,偶得黄子久《山居图》。”对于“特展室”的藏品,乾隆颇为自豪的就是这些藏品都是在偶然的情况下,在乾隆内府“凑巧遇合”。

乾隆在《题三友轩》诗中称“天然同德声应随,寓意于物有奇遇”。乾隆题《李伯时蜀江图歌》:“乃今四美具一室,赏心乐事无伦比。寓意于物不留意,咄咄是吾乃所以。”在题跋韩滉《五牛图》时,乾隆再次强调“要惟寓意不留意,岂以罗致为贵耶”。他认为是自己“寓意于物”才有了“奇遇”,像“三友”“三希”“四美”《五牛图》这些珍宝才能被收入宫中。

乾隆刻有“寓意于物”印章,钤盖在大量的书画藏品上。乾隆也多次强调寓意而不留意。乾隆也声称:“要以取有益,寓意非玩物”。实际上,这也是乾隆身边的词臣,经常强调的鉴藏观。乾隆的五词臣之一—汪由敦在《恭跋御制圆明园四十景诗》中云:“唯寓意于物而不为物役,斯无入而不自得焉。”他为张若霭的《蕴真阁图》题跋中称:“晴岚非留意于物者,故以斯语质之。”

与宋代的徽宗、高宗皇帝不同,尽管乾隆痴爱书画,笔者还没有看到他有征集书画的谕令。乾隆十分重视刻帖,但词臣建议征集快雪堂刻石时,乾隆并没有同意。对臣下的书画进贡,乾隆一般都不会全部接受。甚至对臣工进献的一些流传有绪的名品,乾隆也在品题后将其退还。譬如,清初收藏家王鸿绪的儿子王图炯将其父所藏的《赵孟十札》(现藏上海博物馆)上贡给皇帝,乾隆“题数语而还之”。乾隆在尽力做到他所谓的“寓意而不留意”。

乾隆题王羲之(传)《快雪时晴帖》尾纸诗句

乾隆在王羲之(传)《快雪时晴帖》(现藏台北故宫博物院)尾纸题诗云“赚得兰亭萧翼能,无过玉匣伴昭陵。剩留快雪公天下,一脉而今见古朋”,他对萧翼赚《兰亭》和唐太宗殉葬《兰亭》颇不以为然,而对《快雪时晴帖》传至后世,公布天下而欣慰。

在乾隆即将去世前,他分别在最珍爱的作品—《快雪时晴帖》《富春山居图》(子明卷)的裱边题“以后展玩亦不复题识矣”,是在为自己的题跋做一个总结,又有着无奈与不舍。

而乾隆珍爱的“特展室”内的藏品,没有一幅随乾隆殉葬。乾隆曾经著录的十七卷《诗经图》,包括旧藏学诗堂的十四卷,还有嘉庆收到的《毛诗四篇》卷,只有被乾隆认为是仿作的《召南》卷在宣统之前已流出宫外,其余的都完好地保存在清宫内。“四美”在同治时,还存于宫内,“三友”则是到溥仪时才被携带出宫。“三希”中的王献之(款)《中秋帖》和王珣《伯远帖》也是在溥仪时才流出宫外。韩的《五牛图》流散出宫,是在八国联军侵华时期。画禅室内的《大观册》《名画荟珍》等册页和米友仁《潇湘图》也是在清末时散佚,而江参《江山千里图》卷、黄公望《富春山居图》(子明卷)、李唐《江山小景图》卷均一直藏在清宫,现存台北故宫博物院。

那么,乾隆是否达到了他自己和词臣所推重的“寓意于物”的境界了呢?

乾隆的“留意于物”

笔者在本文开始的部分,引用了乾隆在子明卷上的那段长题。从中可知,无用师卷在清代大收藏家安岐手中时,沈德潜看到了此卷,并在文集中收入了他的关于此卷的题跋。后来,他又奉皇帝之命在子明卷上题诗。不知是否这些事件有关,不少论者认为安岐收藏的书画精品进入乾隆内府与沈德潜有关。这一论断,目前还没有直接的证据。不过,词臣与内府征集书画确实有着紧密的联系。

侍值南书房的词臣,经常与皇帝交流,以备皇帝顾问。他们清楚皇帝的需要和喜好。乾隆收到唐代韩的《五牛图》后,谕令蒋溥等词臣题诗、唱和。此后,蒋溥就进献了其父蒋廷锡的《五牛图》。在蒋廷锡临项圣谟《五牛图》中,词臣蒋溥题云:“今韩原本列入《石渠宝笈》,臣溥谨将臣父所临项本恭呈圣览。倘蒙睿赏,得与韩真迹并存,荣幸无似,臣溥不胜颙望惶恐之至。”而乾隆题《故大学士蒋廷锡〈仿项圣谟摹韩五牛图〉仍用题韩画韵》中小注亦云:“蒋溥见《石渠宝笈》中有韩《五牛图》真迹因进此卷奏请并藏。”后来,蒋溥还搜访到了项圣谟的《五牛图》,进献入宫。蒋溥进献的书画也不仅此两卷,至少还有阎立本(传)《孔门弟子像》卷(现藏首都博物馆)和程棨《摹楼蚕织图》卷(现藏美国弗利尔美术馆)等。

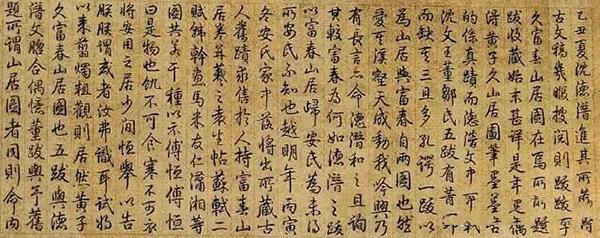

乾隆题跋韩滉《五牛图》

侍值南书房的词臣一般都有书画进献。长期侍值南书房的词臣沈初,在笔记中,一连提到了自己所献的六件作品,

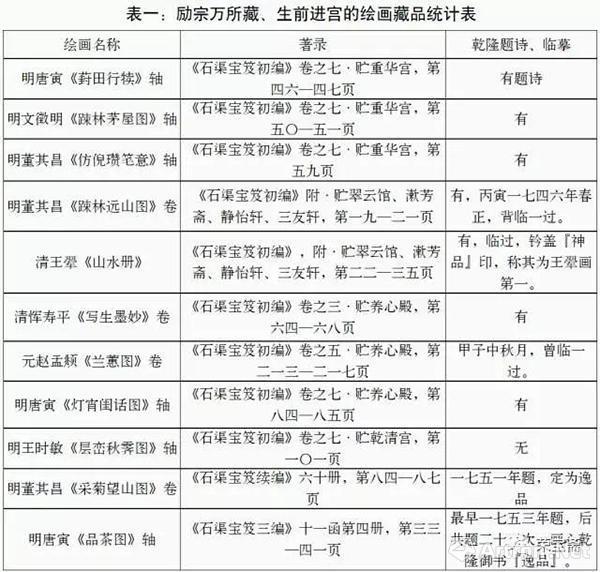

颇为自得。在紫禁城漱芳斋内的王翚《山水册》和盘山千尺雪茶舍中悬挂的唐寅《品茶图》(均藏台北故宫博物院)中,皆有励宗万的多幅印章。在乾隆之前,励宗万是这两幅作品同时代最近的收藏者。乾隆分别题此两幅作品为“神品”和“逸品”,从乾隆的题诗来看,它们都在励宗万生前就已经进入宫廷,很可能来自励宗万的直接进献。根据笔者的统计,励宗万所藏,生前进宫的绘画藏品不少于十一件(表一)。同样出身于世家大族的张若霭,在《石渠宝笈》初编完成后不久就病逝,而在初编中著录了曾经其收藏的四件绘画,这些藏品应该也是其进呈入宫的。

在籍的词臣钱陈群似乎刻意在为乾隆收集书画。钱陈群之子钱汝诚在沈周《韩愈画记》(现藏台北故宫博物院)中称:“此卷为沈周图《韩愈画记》,文徵明缮记于后,乃臣里项氏天籁阁世守之珍也……臣父臣钱陈群少时犹及见其(项元汴)家所藏翰绘数厨,此卷在焉里中鉴赏家亦谓是卷书画双妙,为墨林佳构。臣父归田后留心于亲串中,访购得之。尝谓:‘石田此卷为盛年笔,所称于北苑、营丘尤得心印者,此殆近之。衡山录韩记,亦得意书。所当珍之秘笈,而未及呈进。’臣谨附录缘起,恭呈睿览,敬奉几余品鉴云。臣钱汝诚恭识。”从中可知,此卷是钱陈群在家乡收集的珍贵藏品,准备呈进给皇帝。后来,由其子进献宫中。钱陈群不仅进献其母陈书的作品,还进献了夏圭的《西湖柳艇图》和王渊的《梅雀报春卷》等。

研究者观察发现“臣工进贡贡品全部是书画的,在整个乾隆朝的进单中极为少见”。而目前所见的沈德潜进献的三次目录,全部是书画。很可能沈德潜也像钱陈群一样,着力在南方寻找书画进贡。

因唐太宗对王羲之书法的痴迷,王氏书法被四处搜罗,进献入宫。由于康熙喜爱董其昌的书法,于是“当时海内佳品,玉牒金题,汇登秘阁”。乾隆也感慨“盖人君之好恶不可不慎”。

乾隆虽然没有公开征集书画,但只要他默许甚至是赞同进献书画,词臣就会积极收集、进贡。从乾隆题跋的言语中,可以看出,他认为臣工有义务进献作品,为内府建立完整的收藏服务。他题跋曾经张若霭收藏的《文同盘谷图》云:“文同以画竹擅名,内府尝有之,而山水则未见……卷为张若霭所藏,张照亦有跋识。或若霭得此于《石渠宝笈》书成之后,或以图涉隐沦,未经呈进,均未可定。”乾隆对张若霭未进呈内府所缺的藏品,感到意外,并寻找解释的理由。因此,就不难理解为何词臣要主动进献书画了。

乾隆题韩的《五牛图》云:“《宣和画谱》载画有《斗牛》《归牧》诸图。即赵吴兴跋中所列亦尚有四图。乃《石渠宝笈》鉴,惟《丰稔》一图,今年秋甫得此卷耳,名迹良足供几暇清赏,要惟寓意而不留意,岂以罗致为贵耶!”言语中流露着惬意,声称自己“寓意而不留意”,不以罗致为贵。实际上,此卷在乾隆初年还藏于扬州汪学山的“求是斋”。乾隆十七年(一七五二),才经当时的两江总督尹继善之手,贡入乾隆内府。乾隆虽然不“留意”,但没有督臣在辖区内着意寻访并进献,此图是不会进入宫廷的。

在尹继善进贡《五牛图》的同一个进单内,还包括了李公麟的传世名迹《五马图》和其他作品。作为封疆大吏的督臣,是进献的主力军,浙江巡抚王亶望一次就进献了包括“唐宋元人画计一百幅”的一百余件作品。有意思的是,乾隆题《五牛图》《五马图》多次,但没有谈到尹继善。而在几幅《五牛图》中,多次提到了当时侍值南书房的蒋溥。纵观乾隆品赏书画的诗文,提及进献的十分少见。显然,乾隆在谈及进献书画时在“避重就轻”。乾隆虽然没有下旨征集书画,但经过臣工的搜集并进贡,越来越多的书画从民间进入宫廷,日益在乾隆内府集中。

很多收藏家在生前都不愿馈赠或卖出自己的藏品。为了不使《石渠宝笈》续编入录的书画超过前编,乾隆赠出了大量的书画。词臣沈初在《石渠宝笈》续编的序言称赞乾隆“犹以玩物为戒,特申勤民之旨”。

那么,乾隆是把什么样的藏品赏赐出宫了呢?

前文已经谈及了乾隆在“特展室”内的作品,这些作品都是清末才流落出外。乾隆真正珍视的作品,没有一例是当时赏赐出来的。

阮元和沈初在笔记中,都有乾隆在《石渠宝笈》续编编书时把内府书画赏赐给王公大臣的记载。沈初称:“辛亥,上命续编《石渠宝笈》《秘殿珠林》二书,以乾隆十年后所得书画不欲多于前编之数。因于钦定入书之外,分赉皇子、皇孙、内廷臣工。先是上已取《石渠宝笈》所藏画轴五百分赉矣。至是复有加。记余前后所得共三十余件。是冬,复以御笔书画赏赐军机处、南书房诸臣,余得御临清和帖一轴。”沈初在笔记中专门有记名迹一节,此处记载了皇帝御赐的亲笔书法,而没有记载一例被赏赐的古画,应该是没有名迹佳作。

阮元则记载了御赏书画有“宋人《货郎图》一轴、元人《婴戏图》一轴、蒋廷锡《牡丹》一轴、董其昌《手札》一册、恽寿平《山水》一册、赵孟《无量寿佛》一轴、王维烈《九如图》一轴(又癸丑春茶宴联句,赐杜琼《溪山瑞雪》一轴)”。阮元的弟子张鉴,特别指出“此等旧画皆办《石渠宝笈》时挑落次等之件”。