现代书法:如何从传统中转换出新意

现代书法已经有30年了,作为现代水墨大系统的一个分支,还没有很好地展开研究和论述。但是,书法作为一门传统艺术,如何走到现当代,是一个一直困扰着人们的问题。

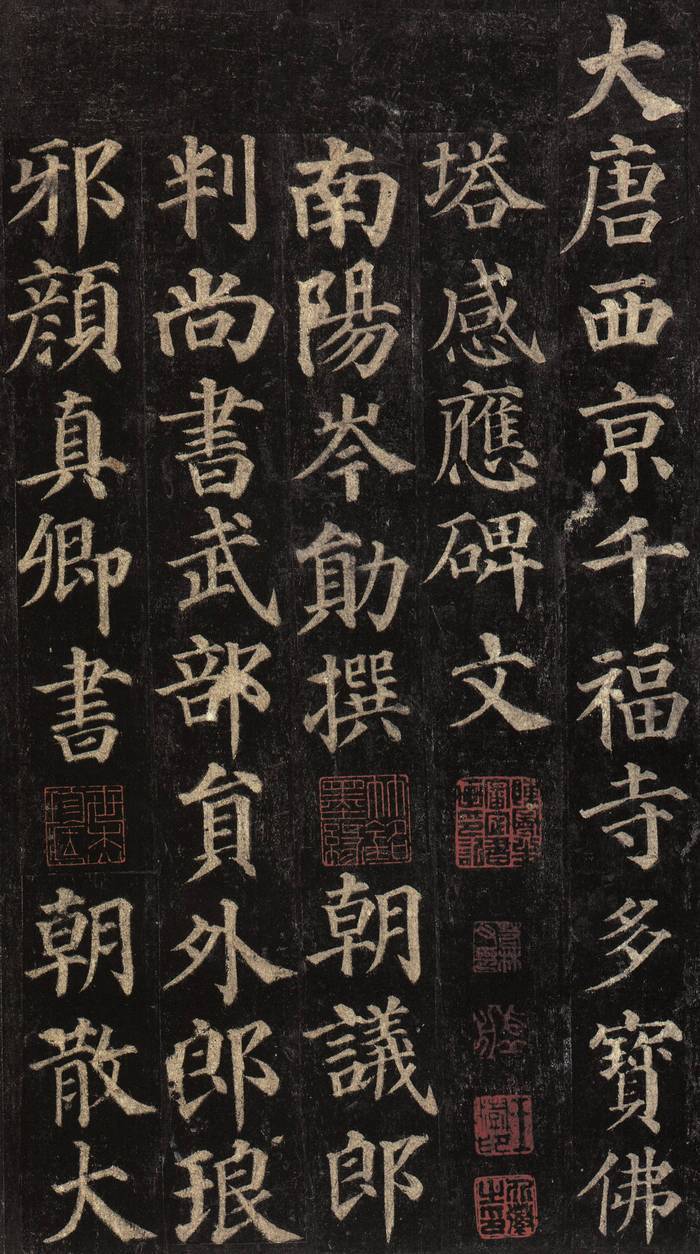

在1991年举办过“中国·上海现代书法展”之后,上海就没有这方面的展览。近日,由王南溟、朱青生主持,马琳策划的“水+墨:在书写与抽象之间”,再次引发对现代书法的讨论,即书法如何从传统书法出发,寻找到它的发展点。

这次展出作品最大的特征是在书写与抽象之间,这些作品都保留了书法的书写特征,或者是字的笔画顺序,或者是变形的章法,只是有些作品偏于书写而有些作品偏于抽象而已。这既是书法的现代化过程中的具体体现,也是站在艺术形态史的角度对这种书法现象的重新分类。

王冬龄 逍遥游 365×432㎝ 2015年

现代书法需要回顾

——王南溟(上海喜玛拉雅美术馆馆长)

早在30年前,开始谈论这个话题,在上个世纪80年代、90年代我们又推进了一下,现在有点停滞不前,这样的话题显得尤为重要。尤其是在今天当我们再来回顾艺术史的时候,我们能为艺术史思考一些什么,我们为全球化的艺术史带来什么新的东西。在这样的环境当中,我们再来谈论这一话题与80、90年代的问题不同,当年的我们是挑战传统,到今天我们需要探索建立怎样的理论和话语系统,来显示出理论的高度。那么,它是全球化、地域政治的具体实践,这样一个实践奠定我们以后的可持续性发展而不是一个断层或断裂的关系。

这里的核心问题是我们如何谈论这个对象、用什么理论谈论对象?用什么逻辑框架把讨论的问题学理化?对于诸如此类的问题,我们依然困惑着,由此可以把问题拿出来重新谈论。

30年现代书法的发展似乎已经浮现出它的面貌,但是,今天我们特意找出一个非常小的课题,这个课题与书法的“书写”紧密相关,又与书法的向前推进“抽象”紧密相关。假如书法向前推进,那么它必然面临与抽象相关的问题。

1991年,我们在上海美术家画廊举办现代书法的展览,那时候观众看到现代书法的时候说:这是什么展览,我们要退票。今天观众的态度完全不同,我们视乎得到了认同。书法是一个学科,我们希望这个学科不要弱化,希望可以培养出欣赏书法的眼睛,我们可以读懂书法中的字和意,但是我们很难读懂书法里面的线条的运动和信息,这是需要训练的。

如何在书法史与书法式抽象表现主义背景下超越书法正是现代书法家的起点,在这种情况下,现代书法才获得其现代的特征,并消解中国艺术的传统中心主义。如果走向抽象的现代书法转换了书法传统性的语言特征,为传统书法开拓了新的空间,那么它也就为抽象艺术提供了独特的视角。

书法介入“当代艺术”

——廖上飞(绵阳师范学院教师)

我曾在《从书法到书写——论书法本体论的转型》一文中,将“传统书法”作为一个整体描述。可否将“传统书法”作一个整体描述?很难。因为“传统书法”是一个庞大的体系,里面有各种分支。但是,倘若将其与“现代书法”并置讨论,是可以作为一个整体描述的。同样,将“实验书法”、“探索性书法”、“前卫书法”也首先看作一个整体,我称之为“中国近几十年的探索性书法实践及产生的探索型书法”。

在我看来,“中国近几十年的探索性书法实践及产生的探索型书法”与“传统书法”、“日本现代书法”、(西方)现代艺术、当代艺术都是有关系的——不管其关系是驳斥的还是继承的。所以说,“中国近几十年的探索性书法实践及产生的探索型书法”是一个“焦点”,其关涉传统与现代、继承与创新、东方(中国)与西方的多重问题。将其看作一个整体,再从“本体论”的角度重新区分为“前现代书法”、“现代书法”、“后现代书法”、“当代书法”。

我从“本体论”进入论证并重新界定了他们:“传统书法”是文字的表现艺术,与之相对应的是“点画、结体、章法”论;

“前现代书法”是试图突破“传统书法”但依然受文字束缚的书法,其可谓试图走向“现代”但没有彻底“现代”的书法,是介于“传统书法”和“现代书法”之间的书法形态;

“现代书法”是点线的构成艺术、独立的线的艺术,与之对应的是“点线、结构、空间”论;

“后现代书法”是在后现代文化背景下产生的一类书法,可以用“解构主义”理论解读;

“当代书法”是一系列书写行为,与之相对应的应是“书写、观念、意义”论。

我对“传统书法”及其本体的讨论是以历代书法论文和围绕“实验书法”、“探索性书法”、“前卫书法”相关的一系列讨论为基础的。关于“传统书法”,历代书法论文是绕不不开的研究对象。而将“传统书法”作为一个整体研究、描述的经典著作首推熊秉明的《中国书法理论体系》(初版于1985年)。熊秉明将中国古代的书法理论分为六大系统。熊秉明的区分足以改变人们关于“传统书法”是专制秩序的整体印象。

“现代书法·自由王国”,古干的《现代书法三步》(初版于1992年)同样是一本经典著作。古干在《现代书法三步》一书中区分了“现代书法”(严格意义上说是“前现代书法”)在用笔、用墨、结体、章法方面的突破及其与“传统书法”的区别。同时,就是否脱离文字这一点而言,日本的“近代诗文书法”和“少字数·象书”两派皆应归为“前现代书法”。当然,我们应该知道,中国现代书法实践是受日本现代书法实践的刺激与影响。

从“日本现代书法”到“当代书法”,书法有了新的形态。我称之为“现代书法形态”,其区别于“传统书法形态”。《中国“现代书法”论文集》以及其它形形色色的文章、著作、文集、作品集。但是最近十年,鲜有关于“实验书法”、“探索性书法”、“前卫书法”的专题论著问世。《从书法到书写——论书法本体论的转型》是这方面的尝试。

需要强调的是,从“本体论”进入论证并重新界定“传统书法”、“前现代书法”、“现代书法”、“后现代书法”、“当代书法”只是确立“当代书法”的铺垫。我要论证的是“当代书法”。现代书法既是“现代书法”,也是现代艺术。同样,当代书法既是“当代书法”,也是当代艺术。

“当代书法”不关注书写的内容、技巧以及最终结果,它关注的是“书写”行为本身及其意义。其在媒介、形态、理念等各个方面与“传统书法”、“现代书法”、“后现代书法”面目迥异。与“后现代书法”直接借取西方“现代艺术”与“后现代艺术”的诸多创作方法不同,“当代书法”作品的语言构成更为复杂,观念指向更为明确。一系列呈现为“书写行为”的创作既是“当代书法”又是“当代艺术”。其一方面突破了既有书法的形态,比如大多数“当代书法”作品呈现为行为、装置、影像等非架上形态,另一方面使书法介入了“当代艺术”。书法介入“当代艺术”,这说明书法依然具有活力。

书法这条道路怎么走

——朱青生(北京大学历史系教授、博士生导师)

今天的时代已经是我们在世界上要来讨论艺术到底是什么的问题,在讨论的时候我们会发现,艺术和艺术史都应该是一个复数,而不应是一个单数。

长期以来,我们都在用西方的、以希腊为根基的概念说,意思是它是一个模仿,因为它和另外一样东西发生关系,它一部分在发展、一部分在变化。如果我们理解了西方的艺术,就知道西方必然有艺术史,因为当艺术品可以反映一个现象和形状或者是形式的时候,我们就可以通过它作为史料和现实的一个记录,这就是我们探讨的它的影响。

这个影响对中国最为深刻,因为我们目前的大学考试还是采取西方的传统方法来考学生,所以我们的艺术学院考素描、考色彩。有意思的是,这个标准在西方是不用的,这就是我们遇到的双重的有意思的处境。所谓在西方不用的意思是,到了罗杰·弗莱这个时候他们认为,如果用模仿的方法他们就无法解释像塞尚、毕加索这样的艺术家,他们的艺术何为?因此就必须要制造出一个新的理论来解释它,如果这个形式和形状不存在,那么他的意义,还是在一个形式内部,并不是形式化出来的对象,而这个变化就是他们要提出这个理论的理由。

为什么这个问题解释书法不合适呢?因为书法一开始的时候就没有模仿过的对象,也不需要在突破对象后、无从解释的时候,再找到一个解释的理论,它不需要一个解决的方案,那么它必然有另外一种方案,而这个方案就成为我们今天要向世界来表明的一条道路。

艺术曾经有过的事情,我们不能解读、不能假设,因此我们就在艺术中有了一个新任务。我们要问,如果不是按照西方的方法来做,我们不需要走克莱夫·贝尔的“有意味的形式”的话,今天已经是个引领世界的时候。

中国的书法在本质上其实并不仅仅是书法,它只不过是在书法的道路上,使得人类的艺术发展达到了登峰造极的高度,也就是在书法中它完成一件事,这件事并不仅仅发生在书法中,因为人类的文明中本来就有。

如果我们带着这样的思想去看待问题,会发现如果只看野牛这样的画面,那是我们带着希腊的眼光去看待艺术。如果用另外的标准去看待,那就是痕迹,在这个痕迹中看到它的表达和感觉,我们会发现在野牛旁边还有很多的线和点存在。

这些线和点长期以来不被解释因为人们无从解释,如果我们把文化的观念换一换,像王羲之只要他把人的因素包含进去它就是艺术,那就会发现本来人类就有两条艺术的发展路线,只不过有一条路线的艺术在西方人民的保驾护航下,发展成为了一个高度的对世界的笼罩,另外一条道路曾经在一些文明中达到了很高妙的地步,但是在近代史上被人们忽视。

这个时候我们就应该再梳理一下艺术史,在奉节县一个猛犸牛雕像的头上发现一条“线”,这个“线”它有变化也有转折,这条“线”相当于后来成为书法的一条“线”,它距今10万到13万年前。这样来看待的话,我们就要把我们的艺术史重写,我们的艺术就不是从3万5千年开始,而是应该从13万年前的那条“线”开始,因为这条“线”把人的创作以及在创作中人的意味、感觉,单独地当作艺术。而这种艺术曾经发生过,是后来在一种文化的一个阶段,那就是他在书法里面达到了登峰造极的地步。但不仅限于此,在中国元朝以后,书法进入了绘画,笔墨的形式使得艺术达到了极致和高峰,我们再往前推的话,也发现了在艺术中也有一些道理,只是这样的道路没有走完,那么这条道路怎么走,我们正在路上,我们今天就是在路上相遇。

从工具材质之变到精神意蕴的升华

——陈一梅(上海大学上海美术学院副教授)

王冬龄从1982年就开始探索现代派书法创作。在他最初探索中,他的书写还是比较传统的,只是所使用的材料或者工具有一些改变,比如说在报纸上写字,或者用大笔。到中期的时候他开始实验与更多的艺术门类进行结合,比如摄影、绘画、建筑等,在笔墨和形式上作了进一步的探索与突破,更加多元,也更加大胆,然后到近年的乱书。但其实他的乱书可以追溯到更早,在他的作品中我发现2000-2006年左右就已经有迹象出现了。例如2006年的《花非花》已经可以算是乱书了,“花非花”三个字线条相互穿插,有乱书的初步迹象。乱书是用从传统书法经典中提炼出来的元素创作而成的,又加以夸张,所以非常现代。

他的现代派书法作品中,最大的一个特点就是从传统书法经典中吸取元素,这一点是最难能可贵的。其现代派书法的探索历程,我根据个人判断分成了三个阶段。我倾向于将2005之前划为第一个阶段, 2005-2010年为第二阶段,2010-2015年为第三阶段。

第一个阶段的探索,他的突破点是在材料和工具方面,也是他突破的最初阶段。他用报纸书写,其实和用美丽的诗笺书写意思是相类的,但给人的视觉感受和时代气息是不一样的。《舞》是他第一个阶段较有代表性的作品。“舞”字放得这么大,旁边朱色题跋,并利用了报纸的底纹中舞者的形象,与内容呼应,总体书写上传统,但给人的视觉感受不同。这一阶段的探索,除了使用不同材料、工具,也有探索过抽象画,例如《神望徐渭》、《欣赏毕加索》等作品。

第二阶段的探索,他更多地尝试与摄影、绘画、服装、建筑等不同艺术的结合。有的时候他追求的是图文的互相阐发,有的时候干脆追求图文强烈的反差,反而给人视觉上有更大的冲击力。例如2007年的《新》、2012年的《书体·大学中庸》等作品,跟前一个阶段来比,图的应用上更为大胆。这一时期作品样式很多,例如有风景摄影系列、建筑摄影系列、人体摄影系列等。在这一时期还有银盐系列书法作品,创作方法是使用光感材料直接在相纸上书写,通过曝光控制产生丰富的层次。银盐系列好多还是传统书写,例如2013年《飞花》、《乐》等作品。也有部分作品比较抽象,例如《非白·雨》这一系列、2014年《太一》等作品。在这一阶段,探索较多的还是与中国画的结合,诸多作品类似大泼墨,这种大写意运用在书法创作上,对书法的构图与笔墨运用进行了较大的突破,这种突破单从传统书法经典中是很难获取的,这对他之后乱书的形成是最有意义的。这类作品较多,如2005年《道冲》、2006年《玄黄》等。后来的作品更多地追求笔墨效果与整体构图的独特性,如2011年《大有》、2013年《无影》、《天墨》等。也有一部分作品更加类似抽象画一些,如2014年《非声》等。

第三阶段的探索,在前面长时间积累的基础上最后水到渠成形成的。我认为是他最有意义的现代派书法作品,目前看到的作品中,2014年开始出现乱书作品,代表作有2014年的《北冥有鱼》、《温庭筠词菩萨蛮》,2015年《千字文》,2016年《心经》、《易经》等。乱书作品都是大开大合的大泼墨感觉,但同时还有线条存在,并且线质很好。他以草书名世,其乱书作品其实是打破草书字距、行距等,是对狂草元素的提炼与夸张,虽然文字内容无法卒读,但其节奏、线质等依然存在,丝毫不影响我们对狂草艺术的欣赏,甚至有种更为淋漓尽致的感觉。

他的现代派书法探索成就反过来又影响他的传统书法作品创作,他的大字草书作品,还有像《历史的天空》这类作品,虽然是传统书法作品,但构图形式、创作方式等给人新鲜感。他的较多大字作品在公共空间中完成,在观众关注下完成,被很多人称为“行为艺术”,这些都很具当代性。用曹意强的话来概括:“王冬龄通过自己的书法创作在传统与现代、中国与世界中找到了一个契合点,一个赋予他的书法以独立性与世界意义的熔点。真正独立的艺术必须具备世界的普遍意义。”