“兴会”在传统书法中的审美意义

“兴会”的基本含义,指艺术家在不可预知的自然、情境等客体邂逅触遇中获得灵感,创作出充满生机而又不可重复的艺术。“兴会”作为美学范畴,最早出现在《庄子》中,《庄子·大宗师》中云:“古之真人,其寝不梦,其觉无忧。其食不甘,其息深深。真人之息以踵,众人之息以喉。屈服者,其嗌言若哇。其耆欲深者,其天机浅。”说的是,众人与“真人”相比,困扰日深,嗜欲深重,所以难得与自然之理“兴会”。南北朝时期颜之推《颜氏家训》提出“标举兴会,引发性灵”,较早明确地提出这一专属概念。晋陆机《文赋》中开始对此做完善的阐述:“若夫应感之会,通塞之纪,来不可遏、去不可止。藏若景灭,行犹响起。方天机之骏利,夫何纷而不理?思风发于胸臆,言泉流于唇齿。”“是故或竭情而多悔,或率意而寡尤。虽兹物之在我,非余力之所戮。故时抚空怀而自惋,吾未知夫开塞之所由也。”这里的“应感之会”与现今“兴会”意思完全相同,揭示了“兴会”作为创作最佳契机的内涵特征。

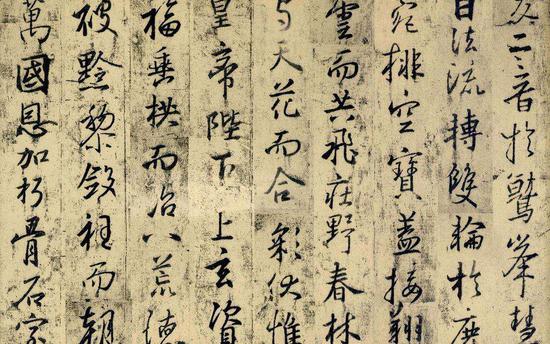

而就书法艺术来讲,“兴会”内涵较为宽泛,表现程度也有深浅之不同。一是以“不经意”“猝然”“忽然”“触遇”等形式表现,反映书家在某个时段在某个地域突然欲书,在创作境遇上有着明显的“兴会”特征。唐孙过庭《书谱》言之较详:“偶然欲书,五合也。”“加以糜蠧不传,搜秘将尽,偶逢缄赏,时亦罕窥,优劣纷纭,殆难乐覙缕。”

二是以情适意合、心手相应、兴致勃发等情形表现,反映书家情感与思维在与外在物象变化感触中,一挥而就,形成难以重复的艺术佳构。汉蔡邕《笔论》“默坐静思,随意所适”,晋卫夫人《笔阵图》“心存委曲,每为一字,各象其形”说的都是创作时书家要任凭想象驰骋,思维激活,使才情充分高扬。晋王羲之《题卫夫人笔阵图》中:“夫欲书者,先干研墨,凝神静思预想字形大小,偃仰,手直振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作书”,表明书法要注重与时境“兴会”,书法创作的前奏热身的涨衰,不但是区别艺术品和实用品的标志,而且预示着艺术创作的成败,意味着作品艺术价值的高低,所以历代书家笃重书法艺术前的境遇之具备,唐欧阳询《八诀》“澄神静虑,端己正容,秉笔思生,临池志逸”,说得更加形象化,书家对纷纭变幻的物态万象要有所应和,爽然赴约才能领悟其真谛。

三是以“感物通神”“天赋灵动”等特征表现,创作出书法中的“逸品”“神品”,这是“兴会”的高端表现形式。其深层含义在于表明书法与其他艺术在思维方式上的思维差异。何时何地书家的心灵受到外物的感召,兴发起创作冲动,不可预设也不可以假定。

“兴会”取决于书家与客体的契合

书法艺术得益于书家心与物相契的过程。在创作过程中,自然万物与宇宙人生对书家的影响,是一种润物无声、熟视无睹的潜意识存在,只有书家的主观情感与客观外物产生了某种契合,才有可能情思波动,感情激越,创造力空前,出现“兴会”之机。所以“兴会”并非指实体性的范畴,而是表达主体与客体之间的关系性范畴。“兴”表现出书家情感的奔放无羁、天马行空、致高神逸;“会”则表明书家将周遭时际、物象与艺术的积累笼聚于胸。要么以情兴物,自身的感情对外物有所寄托;要么物以情观,外物对自身感情有所寓怀。当然,心与物契,内与外符的向度和强度、力度会迥然相异,亦即书家与外物的情感体验关系,会由于不同的触遇和感应方式而千差万别。

书法艺术强调心灵和外物必须统一,当心灵和外物骤然“兴会”之时,也就是书家灵感女神降临之时。所以书家特别强调“兴会”的作用,南朝王僧虔《笔意赞》把“心忘笔,手忘于书,心手达情,书不忘想”的“兴会”心理状态,看做书家“求之不得”的最高创作境界。

“兴会”的审美价值生成

因为“兴会”具有不可逆料、无心相求的特质,有鬼斧天成、顺其自然之意趣,这就使其美感的生成也踔厉高蹈,情有别致。

书法有无以复制之美。书家在“兴会”的作用下,情感得到激发,使自己的技能得到极大的发挥,创造出让人摇荡心灵的审美艺术。“兴会”现场现时性,是形成书法艺术“无以复制”的最主要因素。书家的情感丰富而多元,可欢乐可喜爱可悲哀可惊恐,就是同属于悲哀,即使悲哀的原因和性质大致相同,它在不同的书家身上也表现出独一无二的特征。

“入定”对“兴会”有着积极的作用。它使书家从实用功利中解脱出来,书家决不能以实用的目光去观物取象,而要通过艺术的手段化具象为抽象,从特定的时空中移出物象而观其抽象的一面,在虚静专一的心态中,超脱于物象之上,为“兴会”来临做好铺垫和准备,使物象在抽象之泉的灌注中成为艺术。“入定”的本质,是使书家不滞于形,并赋予物象以内在不息的生命和外在飘忽的神韵,使书家与物象在互为各异的状态下,达到物我交相契合,从而创作出一个互为亲近、物我浑融的形象。

“兴会”根植于书家深厚的学养

诚然,书法艺术自然高妙、臻于化境的佳构,往往都是书家与境遇“兴会”而成,但这种“兴会”并不是随机而取,想遇即至的,而必须根植于书家深厚的学养。只有书家最大限度地熟练掌握创造技巧、自由运用艺术形式,且具有鲜明的创作个性,才有可能生发“兴会”的机缘。如果缺乏深厚艺术修养和丰富艺术创作经验,不仅不会受到“兴会”的青睐,就是与“兴会”遇合,也不可能有书法极致艺术的诞生。

首先,“兴会”根植于书家的操守。《论语》的“志于道,据于德,依于仁,游于艺”表达了儒家观念中人生之“德”与“艺”的关系,特别强调人要修身养性,善养自己的浩然之气和馨香之德。其次,根植于书家的学问,史上几近所有的书家都学识丰富,至少在某个方面有特长,可以说都是见多识广者。再次,根植于书家的游历与胸怀。书家不能闭门造车,而要走万里路,交万邦友。与友交游,尽享山水的乐趣,得之心并寓之酒,游目骋怀,放浪形骸,兴怀欲书,是古代书家优雅生活要诣所在。书家在游乐之中,不仅会将世事烦恼抛之脑后,而且可以怡情恣性,激发书家之文思。

宋欧阳修留下千古名作《醉翁亭记》,王羲之留下了百代彪炳的《兰亭集序》,说的就是书法得之于游乐的盛事。“兴会”的彩球只会抛给“天朗气清,惠风和畅”的天时,抛给“茂林修竹,清流激湍”的境地,抛给“群贤毕至,一斛一咏”的禊友,但绝不会飘向缩之阁楼、不问世事的“书蠹”。唯有书家操守高洁、学识深厚、视野开阔,才能时时有“兴会”之机,处处有“兴会”之缘,也才能在喧闹的世界得以看出书法无相的妙意,在欲望洪流中看到书艺清澈雅致的特质,在混乱的秩序中辨析出艺术生命的妙宗与指归。