干货,从敦煌遗书看唐代"写经生"及其书法

2016-06-25 15:01:05 来源: 点击:

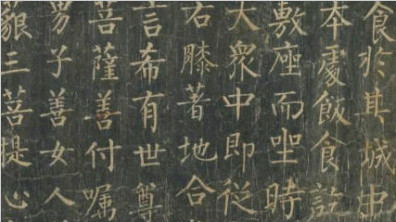

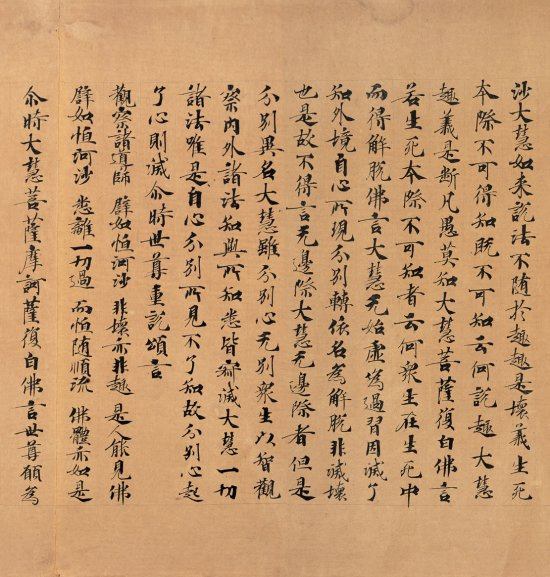

[唐]佚名楷书《大乘入楞伽经》(局部)纸本日本私人藏

唐代主要写经者身份是十分复杂的,为了阐述方便,我们将其大体分为官府经生与民间经生。

(一)官府写经生

此类经生大体是秘书省和门下省的“楷书手”(又称书手、楷书、群书手)。属秘书省的经生抄经如:斯1456《妙法莲华经卷第五》末题:“上元三年五月十三日秘书省楷书孙玄爽写。”当然,秘书省经生抄经隋代已有,如斯2295《老子变化经》末题:“大业八年八月十四日经生王俦写”,后署“秘书省写”。

属门下省抄经的情况较多,如:斯2637《妙法莲华经卷第三》末题:“上元三年八月一日弘文馆楷书任□写。”斯3348《妙法莲华经卷第六》末署:“上元元年九月廿五日左春坊楷书萧敬写。”按:弘文馆属门下省,左春坊位于东宫,但制拟门下。

没有注明抄经者所属部门,但从写经形制看,属于官方抄经,如斯3094《妙法莲华经卷第三》末署:“仪凤二年五月廿一日书手刘意师写。”斯3079《妙法莲华经卷第四》末署:“咸亨二年十月十二日经生敬德写。”如果把这类抄经与门下省、秘书省抄经题尾相比照,其罗列的名目,如初校、祥校者等等几乎类同,因此仍应是门下省或秘书省抄经。

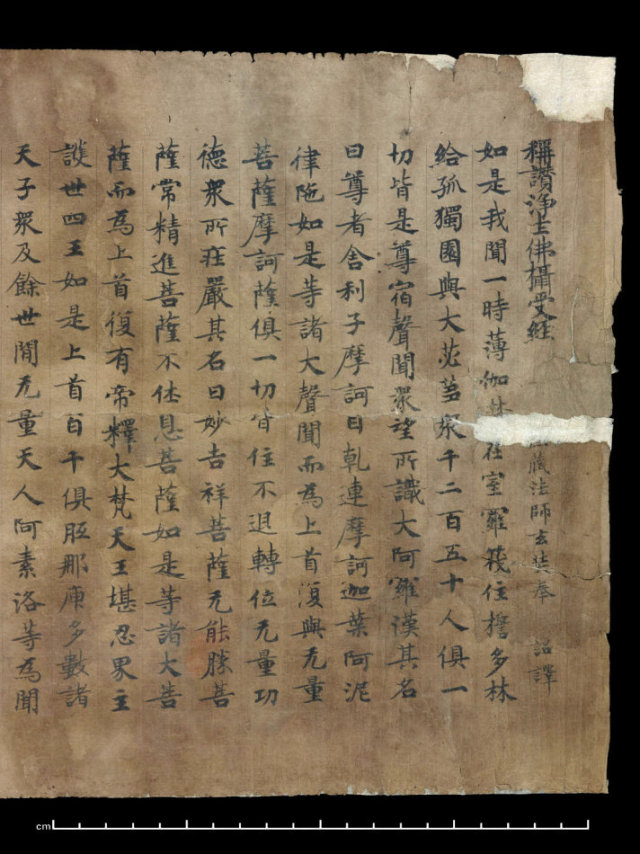

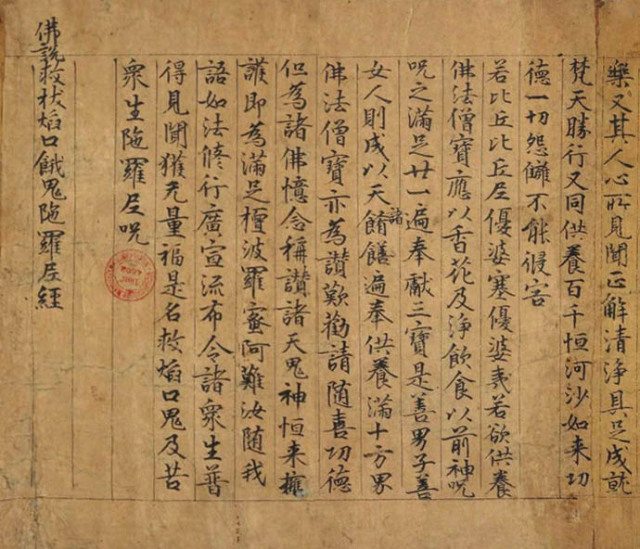

法藏敦煌手稿:佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经(局部)

这些政府抄经书手是如何培养出来的?唐政府曾规定,“有性爱学书及有书性者,即入(弘文)馆内学书”,著名书家欧阳询、虞世南曾教习楷法。学成的善书者分充各馆充当书手是顺理成章的事情。这些书手没有官衔品第,相当于“胥吏”,为政府所雇佣。关于他们的事迹,所见不多。如国诠是唐经生,有关他的身世,明都穆在其《寓意编》中说:“国诠,太宗时人,唐贞观中经生。国诠奉敕作指顶许字,用硬黄纸本书《善见律》,末后注诸臣,有阎立本名,其书精熟匀净而近媚。”这些记载其实在《善见律》后题记中都有记载。又本卷后纸的徐□跋中说:“余家旧藏《兰亭禊序》,尾云楚生国诠摹,后有苏、米二公题识,评其书法当在庭诲之上,今观此卷,信不诬也。”从此可知,如果两种记载的国诠同属一人的话,那他应是贞观时经生,曾摹过《兰亭序》,并奉敕作《善见律》。有关他的其他资料,一概阙如。

政府书手所抄经书,多是发给各州道以供师法的样本,因此对写经的要求非常严格,形成了一套完整严密的制度。这种完备的制度从任意一个官方抄经的题尾中可以看得很清楚。如斯2573号《妙法莲华经卷第二》末署:

咸亨四年九月十七日门下省群书手封安昌书

用纸二十张

装璜手解集

初校大庄严寺僧怀福

再校西明寺僧玄真

三校西明寺僧玄真

详阅太原寺大德神符

详阅太原寺大德嘉尚

详阅太原寺上座道成

详阅太原寺上座道成

判官司农寺上林署令李德

使太中大夫守工部侍郎摄兵部侍郎永兴县开国公虞昶监

抄经的时间、抄经者、用纸数量、装璜者、初校者、再校者、三校者、详阅者、监制者,繁多的名目一一罗列于卷尾,这几乎是所有官抄经书的规制。当时纸张尺寸较小,由于经书多长篇大论,故须将纸连成长卷。写经者不一定深谙佛教,所以多用寺院僧人来初校、二校直至三校,详阅者多是德高望重的高僧。上列详阅的太原寺大德神符、大德嘉尚、上座道成均是玄奘大师的弟子,当时是很有名的。由此三僧主持详阅的政府抄经很多,粗略翻阅台湾出版的《敦煌宝藏》可以发现,其中的斯1456、斯2573、斯2637、斯2956、斯3079、斯3094等经卷均为三人所详阅。监制者多是政府挂衔的官员,其中虞昶是唐代书法家虞世南之子,也担任过抄经的监制工作,如斯2573、斯3079等。正因为如此,宫廷经生所抄成千上万的经卷十分整齐,涂字改字可以说是微乎其微。

政府书手抄经既然是发给州道的经书样本,各州道也必须供给粮钱以及抄经所用的麻纸。《唐会要》卷65载,“贞元三年,秘书省刘太真奏,……准去年八月十四日敕,修写经书,令诸道供写功粮钱。”

非政府、官方行为的写经,我们简单地将其归入民间写经之列。

僧人和官府经生、书手抄经远远不能满足社会的需要,人们信奉佛教,希望佛祖使人们合家欢乐、去病避灾、保佑亲族、超度亡灵,在很多情况下都是要借助于念佛,大量的抄经就在此背景下出现了,其中的一部分经生是来自于民间。

民间经生是随佛教兴盛自发产生的抄经群体。对于他们的身份,胡适先生在《敦煌石室写经题记与敦煌杂录序》中说过:“有些经是和尚写的。有些是学童(学仕郎)写字习作,有些是施主雇人写的。”县学生抄经的情况如斯1893《大般涅簄经卷第三十七》末题“经生敦煌县学生苏文书”;所谓施主所雇之人,有专门的写经者,如斯2424《佛说阿弥陀经》末署云:“景龙三年十二月十一日李奉裕在家未时写了,十二月十一日清信女邓氏敬造《阿弥陀经》一部,上资天皇,圣化无穷,下及法界众生,出超西方供□上□之乐。”其中自称“清信女”的邓氏应该是“施主”,而李奉裕是经生无异。因为从写经书法看,其笔法相当熟练,笔笔精到,与当时写经体无异。从写经题记中还可以知道一些经生的名字,如北京图书馆载字44号、地字99号为王瀚写。值得补充的是,唐代传说中所谓的“女仙”吴彩鸾,其实是位女经生。宋人张邦基《墨庄漫录》记载:“今蜀中导江迎祥院经藏中佛本行经六十卷,乃彩鸾所书。”另外,《宣和书谱》卷5记载,吴彩鸾写《唐韵》也是“为糊口计”,“然不出一日间,能了十数万字。”写一部《唐韵》“市五千钱”,宋宣和年间御府所藏有其正书一十有三,故修《宣和书谱》者称其书法“当于仙品中别有一种风气。”

除了和尚、学童之外,不少文人也有写经的经历,当然在他们这里,写经可能是一种修身养性的行为,有的在家境贫寒之时,也以抄经维生。

经生在家抄经的情况固然不少,而专业经生开铺经营的情况也很普遍。《唐会要》卷49《杂录中》记载,玄宗于开元二年7月29日下令,不准“开铺写经,公然铸佛”,实际上这已透露出,“开铺写经”是当时写经生一种重要的经营方式,店铺多集中于寺院附近,因为善男信女念经诵佛后,佛经要直接捐献于寺庙,以积累功德。当然,寺院是很重要的写经场所,如斯1073《菩萨戒疏》末署“乾符肆年四月就报恩寺写记”,斯721《金刚般若经旨赞卷下》末署“广德二年六月五日于沙州龙兴寺。”

除了寺院、店铺,交通要道上往往有抄经乞钱者。据段成式《酉阳杂俎》卷5《诡习》记载,大历年间,东都洛阳天津桥,经常有一个没有双手的残废儿童,他“以左足夹笔,写经乞钱。欲书时,先再三掷笔,高尺余,以足接之,未曾失落,书迹官楷不如也。”

写经是一种艰苦的劳动,写经生自然应该得到报酬,伯2912号一份帐目给我们提供了写经价目:

写大般若经一部施银盘子叁枚(共卅五两)麦壹佰硕粟五十硕粉肆斤右施上件物写经谨请

炫和上收掌贺卖充写经直纸墨墨自供足谨疏

四月八日弟子康秀华

写一部《大般若经》得到如此的报酬,不算太少,而大多的情况并不理想。北京图书馆藏敦煌卷子位字68号收了写书手的报怨诗。诗曰:“写书不饮酒,恒日笔头干,且作随宜过,即与后人看。学使郎身姓,长大要人求。堆亏急学得,成人作都头。”宿字99号书手怨诗曰:“写书今日了,因何不送钱。谁家无赖汉,回面不相看。”斯692号《秦妇吟》是张盛友公元919年所写,末题诗一首云:“今日写书了,合有五升麦。高代(贷)不可得,还是自身灾。”看来,经生们还有有所劳动而一无所获的情况。

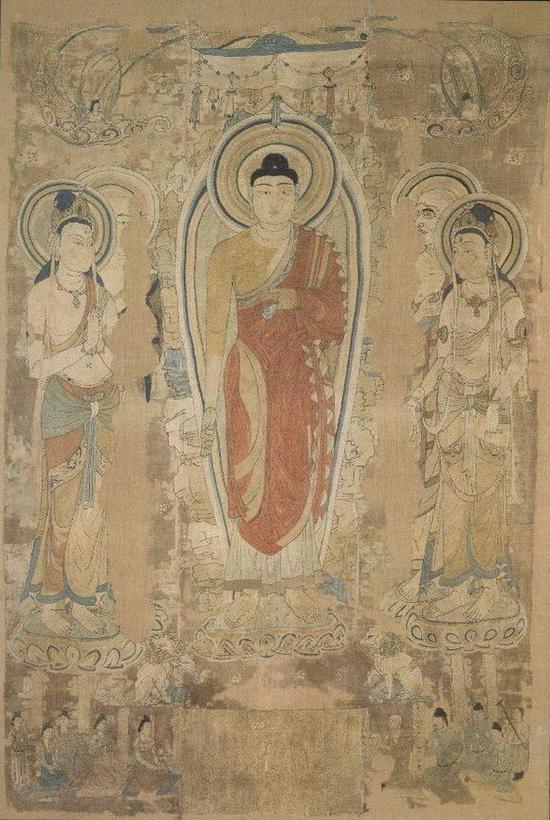

抄经的兴衰受佛教兴衰的影响。《隋书》卷35《经籍志》中载:“开皇元年,高祖普诏天下,任听出家,仍令计口出钱,营造经像,而京师及并州、相州、洛州等诸大都邑之处,并官写一切经,置于寺内,而又别写,藏于秘阁,天下之人从风而靡,竞相景慕,民间佛经多于六经数十百倍。”这种情况下,民间抄经可想而知是何等兴隆,而“李唐开国,高祖、太宗颇不崇佛,唐代佛教之盛,始于高宗之世。此与武则天之母杨氏为隋代观王雄之后有关。武周革命时,尝藉佛教教义,以证明其政治上特殊之地位”。北京图书馆所辑《敦煌石室写经题记汇编》中,杨隋一朝及唐高宗、武则天时代数量最多。唐玄宗开元二年(714年)7月13日曾规定:“天下寺观,屋宇先成,自今以后,不得创造”,而开铺造经,亦受影响。

写经书法具有浓厚的特色,以至于为人称为“经生体”,但在师承渊源上我们却发现,经生们仍以社会流行的书法范本作为自己的楷范。这一点从敦煌经卷中发现的部分经生临本中可以得到明确的答案。

敦煌卷子中的两件作品应引起我们的注意。伯2544号《兰亭序》全文,郑汝中先生在其论文《敦煌书法管窥》中称“系经生所书”,正文临完后,又倒过来临了两行“永和九年”,这位不知姓名的经生临作并不能算是上乘,用笔还远没有成熟,结体还显粗疏,但这也同样透露出经生们也以《兰亭序》为习字范本。斯1619号《佛经疏释》卷后附临书一纸,每行临相同一字,从左至右依次为“若合一契未尝不临”等字,显然这也是右军《兰亭序》中未完的一句话,临字虽不象出自谙熟书法者之手,但风格仍在力求接近《兰亭序》。

智永是隋代和尚、王羲之七世孙,书法深得王羲之意趣,故唐人习智永书法一时成为时尚。智永代表作是真草《千字文》。敦煌石室所出《智永千字文》可以说是敦煌卷子中临智永《千字文》最为成功的作品,楷书冲和俊秀,草书连带自如、圆劲流畅而又不失规范,深得智永三味。此临作题记为“贞观十五年七月临出此本,蒋善进记。”此题为楷书,参合已意,从其结体严谨处看,正是唐经生所临。文献记载,智永写《千字文》八百本,分施浙东诸寺,一时间流布甚广,成为寺院和尚和民间经生临习的范本。敦煌蒋善进临智永《千字文》的发现,表明智永《千字文》的影响已是相当普遍。

另外,《怀仁集王书〈圣教序〉》于唐高宗咸亨三年(627年)刻石后,随即引起广泛影响,皇帝的翰林侍书亦学此碑,以至“当时专门从事抄经的书手、经生,他们的书法就是渊源于此本。”

这些信息表明,写经书法是在崇尚“王体”书法的气氛中奠定其风格的。

但是写经的要求是抄经者必须以严肃谨慎的心态,以工整的楷书一笔一划地抄写,因而又无法表现王体书法那种“飘若惊龙,游若浮云”的潇洒之美,相反,却是一种严劲刻厉的风格,因此,经生书法倒是与初唐欧阳询、虞世南(亦学王书)风格近同。这并不奇怪,欧、虞都是学王书起家的,其本身面目的形成并不意味着没有吸取王书的精神。进入盛唐开元以来,“缘明皇字肥,始有徐浩,以合时君所好,经生字亦自此脂”。翻开敦煌写经卷子,其中字体由清瘦转丰腴者并不在少数,如斯752《佛说佛名经》较斯786《摩诃般若波罗密经》要丰肥宽博得多。盛唐后经生书体呈现肥满,似乎是受颜体之影响,而其实是同一审美时代出现的书法风格的类似性。正如钱泳《履园丛话书学》中所云,“经生书中,有近虞、褚者,有近颜、徐者”,这一切“亦时代使然耳”。

另外,敦煌经卷中也发现了当时民间流行的字书,即《字宝》,共有五种,即斯619、斯6024、伯2058、伯2717、伯3906。《字宝》倡导语言文字大众化,且同《干禄字书》一样,提倡文字的规范化。因此,敦煌写经书法中异体字很少,恐怕受这种倡导有关,当然,这也受经卷便于诵读的实用性影响有关。

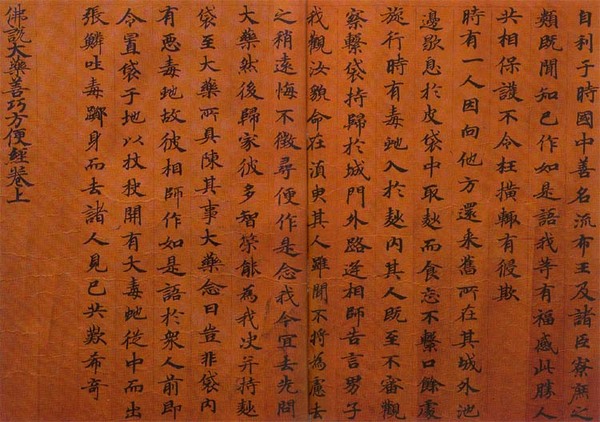

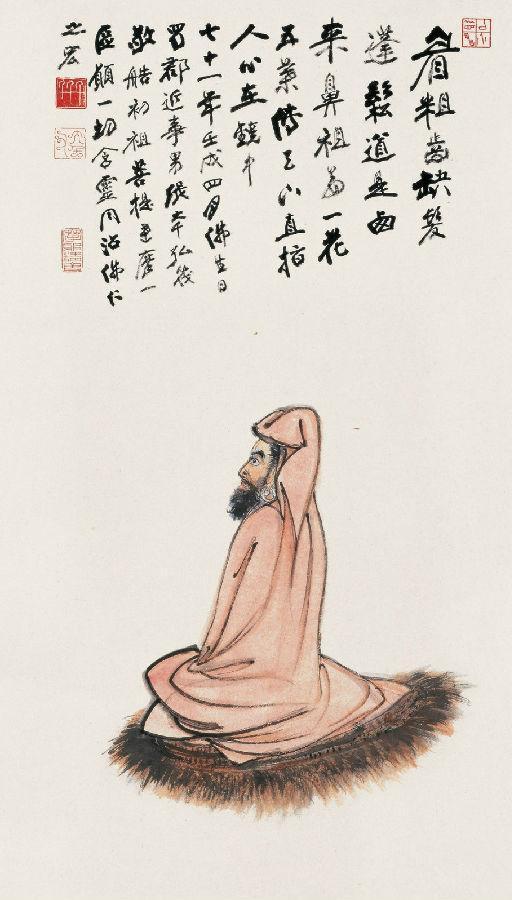

敦煌部分写经书法体现了唐代书法较高水平。初唐人写《妙法莲华经》卷一《序品》后半、《方便品》前半被书法界权威人士称为“笔法骨肉得中,意态飞动,足以抗颜、欧、褚,在鸣沙遗墨中实推上品。”而诸如此类的写经上乘之作,实在不少。唐代书法界,推重名家,对写经书法视而不见。北宋徽宗时,御府能收藏唐经生手写卷子,已表明对其书法水平的称许。而针对御府收藏品所作评论的《宣和书谱》亦能不以人论书,比较客观地评述写经书法的水平。如此书卷5记载道:“杨庭,不知何许人也,为时经生。作字得楷法之妙,长寿间(公元692~694年),一时为流辈称许。……唐至经生辈自成一律,其间固有超绝者,便为名书,如庭书,是亦是可观者。”同书卷10称:“有唐三百年,书者特盛,虽至经生辈,其落笔亦自可观。”清人钱泳《履园丛话?收藏》中说:“有唐一代墨迹,告身而外,惟佛经尚有一二,大半皆出于衲子道流,昔人谓之经生书,其有瘦劲者近欧、褚,有丰腴者近颜、徐,笔笔端严,笔笔敷畅,自头至尾,无一懈笔,此宋人所断断不能鬃及。唐代至今千余年,虽至经生书,亦足宝贵。”元明以来,民间流传的一些唐代写经都被视为出自唐书家名流之手,如《西升经》被视为是褚遂良的作品,《灵飞经》被称为钟绍京所书,而凌本《道德经》上卷被误认为是徐浩所书,而实际上这些都出自唐代名不见经传的经生之手。这种误会恰好表明,有些经生书法确实存在着与名家相抗衡的高超水平。

唐写经大多是字字珠玑、篇篇玉璋的精心构思之作。以无名氏书《大乘入楞伽经》为例,行与行之间,都有清晰的乌丝栏(这也是写经的共同形制),抄经在乌丝栏之内,整体上干净利落,十分可爱,而每一个字的布篇也多在“四方块”之内,这都是唐写经书法齐整划一的重要表现。但细观每一个字,都在四方块中极富变化,特别是突出横划、捺划等主笔,在字形中间部位的横划,多破锋直入,类同尖刀,收笔时稍事停顿,即作回锋,给人以迅疾、畅快之感。当然,这样单刀直入的笔法也是抄经速度上的要求所致。

唐代写经书法与魏晋时代风格不同,一个重要的方面是唐时已经笔画大体匀称,虽然捺笔、横笔也时常显出魏晋隶味,但末笔不是一味放纵,从而也就没有魏晋写经那种视觉上的失重感而形成的夸张美,拿唐写经与晋时所抄《三国志·吴志》相比较,这一点便会不言自明。还应注意的是,严正的写经书中有一些连带自如的牵丝,这不仅说明抄经者的熟练,亦使“端严”之中增添了几分流动。

当然,我们也不能无视这种现象,即,敦煌写经卷子中并不见得件件都是精品,相反,有些倒是十分的粗糙,有些楷书的基本功也是十分欠缺。如斯719《佛名经》比之其他抄经,书法水平要远远地落后几个档次,类似情况还很多。胡适先生认为,象这样校勘不精、书法粗陋的作品,“大概都由于不识字的学童、小和尚的依样涂鸦,或者由于不识字的妇女施主雇佣商业化的写经人潦草塞责,校勘工夫是不会用到这两类写经上的。”当然,即使再粗陋的抄经也不会是不识字的人所抄,练习书法时间短促、或者对“施主”应付塞责也都可能产生不佳的抄经。而其中更多的情况是,民间的佛信徒拿不出钱雇人抄经,有可能自己动手抄写,这种没有经过训练的抄经显得有些粗疏也在所难免,而经过重重把关的政府抄经当然不会出现类似的情况。

我们曾把非官方的写经行为称为民间写经,但是此处的民间是指有过熟练功夫的抄写阶层,与大多数人没有经过笔墨训练的庶民阶层并不一致。从敦煌莫高窟供养人题记,从一些契约、籍帐、文书、墓志等这些来自于非专业“书法”队伍中的庶民书法中,我们可以看出,经生书法和庶民书法是截然两途的。

敦煌莫高窟107窟中,有一条唐代女供养人的墨书题记,上写“释迦牟尼佛六驱愿舍贱从良,及女善和一心供养。”从结体看,风格宽扁不一,疏密不同,而笔画之间亦显得零散,没有浑然一体,略显拙陋。再如1964年吐鲁番县阿斯塔那出土唐代的《索善奴租田契》,密密麻麻,用笔随意便捷,没有矫饰,仅能看清而已。这两类作品出自没有经过特别训练的平民之手,其用笔的熟练程度上、结体的掌握上、对美的把握上,当然无法与写经的书法水平相提并论。

还有一类庶民书法,是以行书的面目出现的,如金祖同所辑《流沙遗珍》中所收的咸亨二年《买练收据》,虽只有四行,但其左揖右让、上下呼应之势确实可以给人以动态的美感,中间一长线贯通到底,其“屋漏”之趣跃然纸上,更增添了全篇的灵动与活泼。庶民书法的一个重要特点是,不事造作,无法度森严之后形成的一种“规范”化。如果说写经书法体现的是一种成熟与完美的话,那民间契约、籍帐书法所体现的是一种技法尚未完全建立起来的清新。庶民书法所表现的清闲与自然,这也许是“古代人民在生产实践中对于自然美的独特的发现,源于中华民族特殊审美心理的长期积淀。他们无须为书法的绝对完美而大伤脑筋,因而也就没有刻厉矫饰的痕迹,那里面表露的多是清闲与活泼,没有拘谨甚至看不到太多的技巧”。毋庸置疑,写经书法的成熟美与民间书法的清新美的差异,关键是由于不同的创作心态所引起的。写经的目的是为了流传与诵读,因而抄经时必然以规范、齐整为目标,同时要知道,人们正是靠一笔一划的认真、恭敬的抄经来表达对佛的皈依;而庶民书法毋须以毕恭毕敬的心态去对待,只要交待清楚,信笔写来。当然,在实用的基础上,庶民书法也是讲究美观的,如从出自庶民之手的唐人墓志可窥其大概,这时候,经生书法与庶民书法有颇为相似的一面,但如果拿成熟、圆满、规范的标准来衡量,庶民书法便会立即从写经书法分离出来。

文化影响艺术,而艺术又是文化的体现。从唐写经书法的齐整、规范,我们体会到佛教通过写经积累功德的目的,体会到佛教对于艺术的约定,离开了这些文化的考察谈写经书法的优劣,评判其艺术水平的高低,是没有意义的。

(作者为首都师范大学中国书法文化研究所副教授)