传统书法批评与文学修辞:在书面表达中寻求艺术通感-上

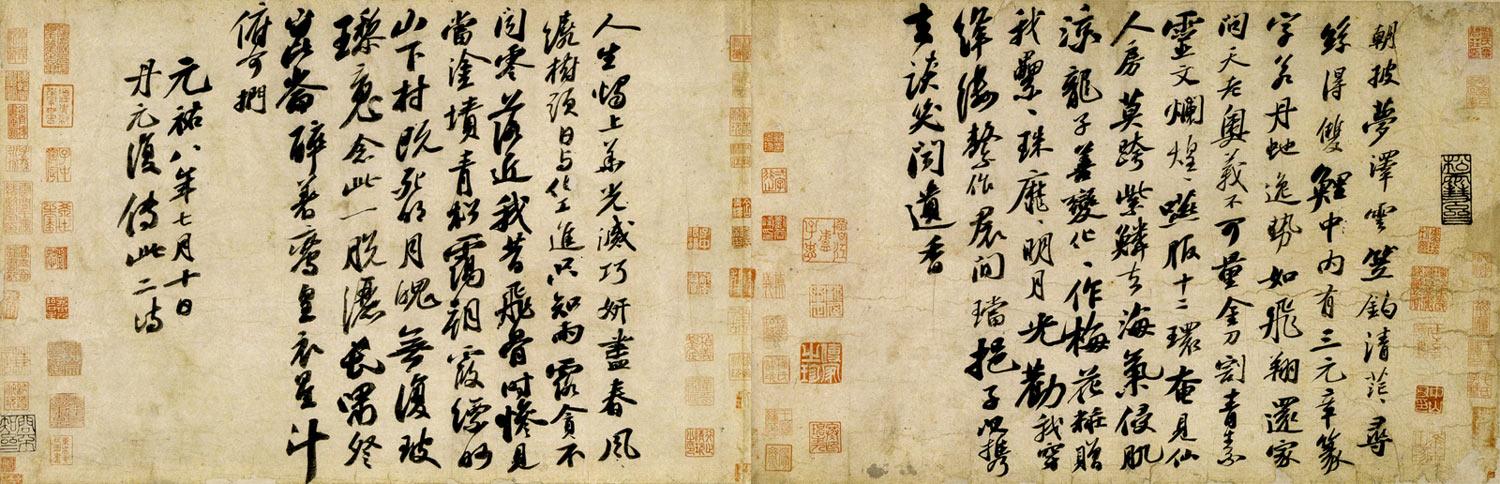

长沙五一广场东汉简牍·合檄(局部)

在“著于竹帛”的过程中,文言,亦即书面语的文学化是其发展主流,也是读书人工诗能文的重要保障。吴宽《匏翁家藏集》认为“书家例能文辞,不能则望而知其笔画之俗,特一书工而已”,即因此而发。如果说“著于竹帛”是文学与书法之双重审美的过程,似亦不嫌为过。《宣和书谱》评薛道衡书法称“文章、字画同出一道,特源同而派异耳”,又评杜牧书法谓其“与文章相表里”,都是基于这一认识而做出的理性归纳和总结,极具学术价值。在一定条件下,文辞内容与尺牍书法、文章草稿的性情化发挥自然契合,早已被前贤关注并写入书论、题跋当中,今人或据此研判作品,以期复原其书写情境,更好地评价其风格与艺术水平。在这种认识被普遍接受之后,“书为心画”“字如其人”等观念、审美价值取向和批评标准陆续演化而出,其体系之宏大,彼此关联的紧密精微,远远超出想象。 古人崇尚通才教育,在小学必习的“六艺”—— 礼、乐、射、御、书、数中,乐教也值得关注。乐,不仅仅是音乐,也不限于乐器和歌唱,而是以诗、歌、乐、舞四位一体的教学方式。如《诗经》所见篇什,吟咏为诗,唱则为歌辞,既可以乐器伴奏,也可以单独演奏,还可以随着歌乐起舞。这种始于西周、后经孔子大力提倡的综合文艺形式,即文化史上著名的、盛行三千年之久的“诗教”。中国是诗歌的国度,传统文化也颇具诗意,与此有很大的关系。《墨子·公孟》叙言战国时期孔、孟儒家门徒还保持着“诵诗三百,弦诗三百, 歌诗三百,舞诗三百”的学习传统,即很能说明问题。又,《尚书·舜典》有云:“诗言志,歌咏言,声依咏,律和声。”对此,《诗·大序》阐发云: 在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足, 不知手之舞之,足之蹈之也。 斯言已经把传统文学艺术的基本原理准确而生动地概括出来,以此成为中国古典大文艺观的思想和理论基础。又,传世《楚辞》祖述于巫歌,本为原始宗教仪式活动所用,后乃逐渐转化成为吟咏歌唱的文学形式,与《诗经》的“风”诗合称“风骚”,影响至为深远。孙过庭《书谱》论说书法之达性抒情特征云:“岂知情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”表明“大文艺观”的思想已经深入并开始统和书法理论。 古代的文字教育是识读运用与书写训练并重,字学是书法的基础。字学除讲构形原理的“六书”之外, 还包括字本义、不断增加的引申义、假借义、字词的虚实与活用等等,还要在持续的诗文写作实践中学会运用,在书面表达中学会遣词立意、炼字传神,自然而然地进入文学思维和修辞状态当中。今天的古典文学作品选读与研究,对象遍 及经史子集四部,就是这一历史现象的真实反映。《荀子·大略》有云:“人之于文学也,犹玉之于琢磨也。《诗》曰‘如切如磋,如琢如磨’,谓学问也。”这是以诗教引入日常的文学修辞的学习训练,积功如雕刻玉器的切磋、琢磨,古代诗文极重炼字,即本于此。古人炼字,有一事很能说明问题。据何光远《鉴戒录·贾杵旨》载,唐代诗人贾岛行吟得“鸟宿池边树,僧敲月下门”句,拟用“推”,复改为“敲”字,并引手做“推敲”之势,不觉冲撞京尹韩愈车驾。韩愈问明原委后思之再三,为其决疑云“敲字佳矣”,此即名言“推敲”的来历。斯事可以想见者三, 一为作诗炼字,务求精、警、奇、巧、生动之类;二为诗人想象下语,不必确有其实,而以传达神思、营造妙境为鹄的;三为“宿”“敲”动静对比,深合《易》理,能更好地达成诗人之理想中的境界。楼钥《攻媿集》收蒋慈溪《鹗挽词》诗有“推敲诗益炼,骈俪语尤工”句,可以真切地反映出古人属文作诗的价值观和习惯,同时也影响到书论的写作。 张怀瓘《文字论》述其时“朝端英秀,词场雄伯”吏部侍郎苏晋、兵部员外郎王翰之语云: 文章虽久游心,翰墨近甚留意。若此妙事,古来少有知者,今拟讨论之,欲造《书赋》,兼与公作《书断》后序。及至旬月后相见,乃有愧色云:书道亦大玄妙,翰与苏侍郎并轻忽之,以为赋不足言者,今始知其极难下语,不比于《文赋》。书道尤广,虽沉思多日,言不尽意,竟不能成。 文学翘楚转而把目光投向书法,欲作《书赋》以比肩陆机《文赋》,结果发现言书比论文尤难。其困难在于书法美的抽象性、丰富性、模糊性,其美似有若无, 精微幽深,既难于下语,复觉言不尽意,故尔向张怀瓘请益。如果按照窦臮《述书赋》的体例推想,是要纵观书法史,既须铺陈藻饰以全赋体,复须曲尽百家书法之美,书体众多,风格亦繁,要想文与书二美并举,实在困难。如果按照杨泉《草书赋》、王僧虔《书赋》的体例续作而大其制,则唐人于书法认识已深,所阅亦多, 漫无边际,实难置喙。无论如何,限于文体,鱼与熊掌难于兼得是必然的,但士大夫乐此不疲。后来张怀瓘自作《书赋》一篇,送与众名流观赏,包融评云: 无今而乏古,论书道,则妍华有余;考赋体,则风雅不足。才可共梁以来并辔,未得将宋以上齐驱,此议何如? 由包评可知,张氏《书赋》颇受梁陈以降浮华绮丽的文风影响,耽乐于文学修辞,而忽略书法义理的阐发,可谓切中其弊,亦切中因文学意味太浓以至于掩盖论书大旨之同类书论的通病。张怀瓘深明书理,而一旦作《书赋》,也不免因文敷色,损害论书的功用,斯文未能传世,良有以也。应该看到,这既是长期的教育和崇文风气所致,也是书论太过依赖文学修辞的传统使然。或者说,文学与书法本为同一知识群体所尚,而有主次重轻之别,出现这种现象,本就无可避免。 又,张怀瓘《书断》自记其状美述妙的原理是“触类生变,万物为象,庶乎《周易》之体”,评价的原理是“一字褒贬,微言劝诫,窃乎《春秋》之意”。前言面对古今不同书体、不同书家风格,撷取天地万物的生命形式和运动状态为象征、比类的方式进行况说,以抉其幽隐、状其神意,正是本着《周易》卦画的象征性思维及阐释原理。同样,文学则《诗经》的赋、比、兴为前导,《楚辞》为继,汉赋则把以这种想象类比、夸饰铺陈推向极致,并以此成为书论表达的启蒙,如崔瑗《草势》、蔡邕《篆势》等。后谓“一字褒贬,微言劝诫”,本于孔子著《春秋》的“微言大义”,古代诗文修辞的重视含蓄之美和炼字传统,实祖述于此。书论系于世人,炼字以求精警之评、传神之语,亦由此衍生而出。当然,这种努力也可以视为古人立身立言的具体实践。例如梁巘的《评书帖》、刘熙载的《艺概》,至今被人称道,征引不绝,除其思想、识见之外,书面表达之精警过人的修辞能力也是重要的原因。又,岳珂撰《宝真斋法书赞》二十八卷,所收魏晋至唐宋名贤书迹皆附赞文,或取史评赞文体制,或用三言、四言、五言、六言、七言韵文,以及类于赋、颂之文,堪称书赞大观。《四库全书提要》评其书云: 至于诸家古帖,尤征人论事,考核精密。其文亦能兼备众体,新颖百变,层出不穷,可谓以鉴赏而兼文章者矣。 诗文乃士人专长,以文学润色书论,实属必然,而如岳珂穷尽文学之能以状其书法审美所得,并呈文采之妙,实为慕效古风,渊源有自。惜与宋元以降务实文风不谐,是以影响不彰。 又,在日常生活中,尺牍相闻是最为普遍的书面交流形式,授受双方都会关注修辞与书法,《颜氏家训· 杂艺》述江南地区六朝谚语云“尺牍书疏,千里面目”即出自这种风气。据考,关注尺牍修辞与书法的社会风气始于东汉,佳者在答书中会受到称誉,反之则被诟病,可见小事会有大影响。《宋书·刘穆之传》述其博学能文,才思敏捷,即使如日常所用的尺牍,也有尚佳的表现。文云: 穆之与朱龄石并便尺牍,常于高祖坐与龄石答书。自旦至日中,穆之得百函,龄石得八十函,而穆之应对无废也。 能在半日之内作百余通尺牍而内容各自不同,非善属文、富辞藻、明书仪、便才思无以成之。朱龄石得八十通,居亚,亦属难能。二人于高祖坐中较能于日用尺牍,足见其在士大夫心目中的地位。至于二人是口述吊答,还是操觚为之,尚不能确认,若文中以“函”记数,或以后者可能为大。又,庾元威《论书》述梁朝制度云: 私吊答中,彼此言感思乖错者,州望须刺大中正, 处入清议,终身不得仕。盛名年少,宜留意勉之。 “吊”,问、问答,代指私人之间的尺牍书信往来,如果出现修辞、书仪方面的乖错失体,须举报至州大中正官议处,终身不得入仕为官,其严苛可知。“勉”,犹言戒惕。由此可见,能文则名,则仕进,否则斥退。国家政策与个人的名利前程紧密呼应,崇文尚书即成为士人修身自饰的必由之路,风化所及,遂成传统。再以陶弘景《与梁武帝论书启》为例: 伏览前书,用意虽止二六,而规矩必周,后字不出二百,亦褒贬大备。一言以蔽,便书情顿极,使元常老骨,更蒙荣造;子敬懦肌,不沉泉夜。逸少得进退其间,则玉科显然可观。若非圣证品析,恐爱附近习之风,永遂沦迷矣。伯英既称草圣,元常实自隶绝,论旨所谓殆同璿玑神宝,旷世莫继。斯理既明,诸画虎之徒,当日就辍笔,反古归真,方弘盛世。愚管见预闻, 喜佩无届。 臣民上书皇帝,须明显尊卑,执礼既工且敬,进言含蓄,藻饰尔雅,务见天子之高瞻卓识,曲尽臣民的本分,书家之文采睿智,于此可见一斑。平心而论,梁武帝于书法推重锺繇、张芝,有贬抑“二王”之意,可谓复古乖时,未必是真知灼见。陶氏与其见解有别,既须迎合圣意,曲达上听,还要婉转地道出自己的观点,极见其修辞与书法认知之能。《法书要录》载二人论书数启,甚有意味,可以参看。 古人对文字与书法的功用有清楚的认识,并使之理论化,以指导社会实践。文字是记录语言的符号,文字之用则文言、文学,则书法,彼此依托,相辅相成。张怀瓘《文字论》云: 文字者总而为言,若分而为义,则文者祖父,字者子孙。察其物形,得其文理,故谓之曰文。母子相生, 孳乳浸多,因名之为字。题于竹帛,则目之曰书。文也者,其道焕焉。日月星辰,天之文也;五岳四渎,地之文也;城阙朝仪,人之文也。字之与书,理亦归一。因文为用,相须而成。名言诸无,宰制群有,何幽不贯, 何远不经?可谓事简而应博。范围宇宙,分别阴阳,川原高下之可居,土壤沃瘠之可植,是以八荒籍焉。纪纲人伦,显明君父,尊严分别而爱敬尽礼,长幼班列而上下有序,是以大道行焉。阐《典》《坟》之大猷,成国家之盛业者,莫近乎书。其后能者,加之以玄妙,故有翰墨之道生焉。 首言文字名义,出于《说文解字·叙》;次论书法乃字之文饰,因于文字而备功用,字与书相辅相成;又次讲文字可以超越时空的历史、地域、社会、文化、知识传承的伟大功用,赖于书法而存在;最后讲汉代名贤胜流为书写注入异于实用目的的美感与玄妙意味,所以才有“翰墨之道”的辉煌与光大。斯见虽不尽与三千年书法史相合,却是对根植于实用的书法艺术的性质、审美特征等最为精彩的理论概括。张氏所未言者,是能够发挥书妙、阐明斯道的泛文学化的表达方式,这正是本文还要重点讨论的内容。

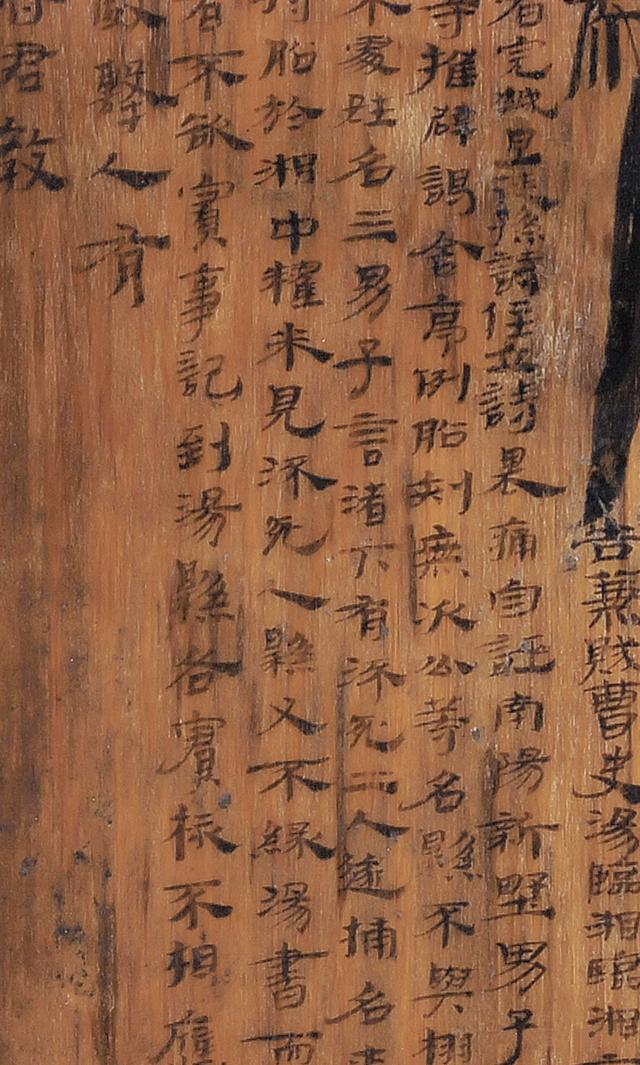

王羲之 行穰帖(局部)

古代书论产生的背景与文学化表达方式的选择书论始于汉代,其产生的背景原因、对后世书法审美和书法理论的构建有何影响?迄今无人关注。按存世篇目计,汉唐书论的主流具有明显的崇尚文采的特征,文体和修辞亦不乏因循之迹,这种情况对阐发书法义理、评骘书家优劣得失会有什么影响?沈尹默《历代名家学书经验谈辑要释义》认为,孙过庭《书谱》“辞藻过甚,往往把关于写字最紧要的意义掩盖住了,致使读者注意不到,忽略过去”。当然,《书谱》对一般的读者而言,大体如沈氏所言,但对古人而言,却是文采稍胜的论书之作,丝毫不影响解读,并且与汉唐《书势》《书赋》的文采烂然,相去甚远。更重要的是,沈氏未能看到文学修辞对书法审美与义理认知具有重要的启蒙诱导的积极作用。古今语言悬隔,我们不应该苛求 古人。

一、书论产生的背景关于背景,我们可以从以下两个方面来看。一是以正字、正体之举国体制下的文字规范和书写标准化的贯彻实施,溢出则造就了全社会的好书、善书风气,由此促使书法进入全面艺术化发展的阶段。客观地说,汉武帝朝之所以实施严厉的文字政策,是为了更好地应对隶变对整个文字体系的冲击,尽快使新体隶书实现规范化、正体化。隶变始于战国晚期秦系文字的日常手写体,而后随着秦人挥师南下东进,在把秦文字持续地推向新占领地的同时,也要承受六国遗民旧有书写习惯的冲击,遂使隶变进入多重因素相互作用的发展阶段。其后果是,隶变虽然始于秦文字,但已大量窜入六国字形、偏旁、书写习惯和潦草化倾向,进而造成大量的讹形、偏旁分化与合并,以及多见的非理性类化和改作等。就字形体势而言,或纵或横,或圆或方,或正或草,或古或今,任笔为体,放纵无序。显然,国家是不能容忍这种上升势头极快、使用极为普遍的新体自由发展下去的,必须在全社会范围内建立起统一的书体规范,这就成为汉武帝实施严厉的文字政策的动机。 有了政策,还得采取行之有效的具体措施来贯彻执行。首先,政策实施的坚定、严厉和连续性是关键,纲举目张。《史记·万石君列传》述其长子万石建书奏事,事下,再读之曰“误书!‘马’者与尾当五,今乃四,不足一,上谴死矣”,甚惶恐。马字篆书足连尾共五画,以疏忽少写一笔,竟惧怕若被汉武帝发现而获死罪,其时文字政策的严厉已不难想见。东汉初,光武帝颁行《四科取士诏》,章帝时再度强调续行,明确规定“书疏不端正,不如诏书,有司奏罪名,并正举者”。如果抄写公文字失规范,没有达到诏书所示的正字正体标准,由监察部门议定罪名上奏,连同入仕升迁时负责举荐的官员一并惩处。《说文解字·叙》引汉《尉律》也有“书或不正,辄举劾之”的律令条文,《汉书·艺文志》作“字或不正,辄举劾”。意谓书字若非正字正体,随时都会遭到举报而受到相应的责处。有了这样的政策法令,隶变很快就脱尽古形,矫正潦草化倾向,促使隶、草二体分途发展,实现了隶书的正体化。河北定县八角廊汉简书于西汉昭宣之际,可以视为正体化的标志;东汉中晚期隶书因为上石规范于界格,形成典范楷式,遂更名八分。草体脱去束缚,也迅速独立发展成为真正意义上的草书,至汉末因为书于《急就篇》使字形具备楷式而更名章草。 其次,与惩处相对,奖掖选拔在正字正体上表现突出的学子入仕。《说文解字·叙》引汉《尉律》规定“学童十七已上,始试,讽籀书九千字乃得为史。又以八体试之,郡移太史并课,最者以为尚书史”, 《汉书·艺文志》作“又以六体试之,课最者以为尚书、御史史书令史”,即其证。史,政府中一般的文职吏员,尚书、御史乃中央政府机构,所置之史职事虽同,但地位略显高重。或以善书而受到提拔重用,如《汉书·贡禹传》所言“郡国恐伏其珠,则择便巧史书、习于计簿能欺上府者以为右职”,即其事。史书, 谓学子考试所应掌握的古今各种书体,以其入仕起家为史职,复以所长供其职司,故以史书指代。“便巧史书”,与汉魏典籍所载的“善史书”“能史书”同义, “右职”谓拔擢。或以善书自荐的方式入仕,如《汉书·王尊传》述其“能史书,年十三,求为狱小吏”, 以能史书而被政府破格录用,“小吏”亦当为掌理文书的史职。正是这种直接与仕途前程紧密相关的社会功利性,诱导学子积极地参与到正字正体的社会化书写活动中来,具有强大的社会向心力。《汉书·贡禹传》记叙武帝时社会风气有“何以礼义为,史书而仕宦”的谣谚,《论衡·程材》亦有“是以世俗学问者,不肯竟经明学,深知古今,急欲成一家章句。义理略具,同趋学史书,读律讽令,治作情奏”之语,均其时社会尚书风气的真实写照。当然,这也是一种矫枉过正,但两千多年来士人莫不尚书、以工书为荣的观念,古今书体并行、书家以兼善诸体为能的传统,均受惠于此。 再次,善史书风气及其明确的社会功利性吸引了社会上下的一体关注,并产生了与之相应的评价标准。其中,“善”“能”“工”“便巧”含义近似,都是对正字正体中翘楚的称誉,隐含有法度、规范的意识在内。对善史书者及其作品,以其有比较突出的成就、在社会之一定阶层、群体范围内有较大影响力,可以用作他人的学习范本,则以“楷式”“楷则”“楷模”等尊之。对书体之整体美感与风格,以“势”名之,是从静观的“形”到动态的“势”之考察和表达,以此成为后世书论明确以“笔势”“笔力”为审美核心的肇端。进而还可以确认,始于国家文字政策的正字、正体风气,开始向书法方面倾斜;从以字书为范本的国家标准与强制性约束,逐渐推向以书家个人风范为楷模的社会化选择和标准,极大地激发了人们的热情和想象,开启了“翰墨之道”的玄妙之门。 第四,非功利的善史书风气与从尊奉正体到崇尚草书之审美风气的拓展,最后完成了书法艺术质的飞跃。《汉书·元帝纪》载记“元帝多材艺,善史书”,是为帝王纯以兴趣好书善书之始,影响亦大,足以风化天下。又, 《后汉书·安帝纪》述其“年十岁,好学史书,和帝称之,是以龆龄储君的身份学习史书”。又,《后汉书·孝明八王传》记叙乐成靖王刘党“善史书,喜正文字”,准确地传达出正字正体的政策涵义。又,《汉书·西域传》谓楚主侍者冯嫽“能史书”,是为女性善史书之始。又, 《汉书·外戚传》称孝成许皇后“善史书”,《后汉书· 皇后纪》称和熹邓皇后六岁“能史书”、顺烈梁皇后“好史书”,《后汉书·章帝八王传》称帝所生母左姬“善史书”等等。这些非功利性的帝王后妃善书好书,水平如何并不重要,而在其能身体力行,足以昭示世人,起到极佳的楷式和推动作用。 又,草书在与隶书分途发展之后,演变进境极快, 不仅占据了日常书写的起草、私相授受的尺牍往来的实用地位,而且获得帝王的青睐,使之成为类似“宫廷艺术”的一项重要内容,致其身价陡增,而上行下效,士大夫莫不景从。《后汉书·宗室四王传》记北海敬王刘睦云: 少好学,博通书传,光武爱之,数被延纳。显宗之在东宫(明帝时为太子),尤见幸待,入侍讽诵,出则执辔。……又善史书,当世以为楷则。及寝病,帝驿马令作草书尺牍十首。 张怀瓘《书断·章草》亦记其事,称“明帝为太子,尤见亲幸,甚爱其法。及穆临病,明帝令为草书尺牍十余首,此其创开草书之先也”,二者文字微异。其事可以想见之意义有四。其一,刘睦为先武帝长兄之孙,明帝之侄,二帝均爱重其才学,由此奠定其在皇室及上层社会中的地位,能更好地发挥其影响力。其二, 刘睦以“善史书”名世,其书迹被奉为范本楷则,溢出的社会效应要远远超出其技艺本身,可以视为从国家文字政策转向书家之社会化楷模的标志。其三,从古今书体中的正字之规范化社会需求,拓展到“乡邑不以此较能,朝廷不以此科吏,博士不以此讲试,四科不以此求备,征聘不问此意,考绩不课此字。善既不达于政,而拙无损于治”的不登大雅之堂的草书上,此无他,只能是草书的天然美质与艺术魅力使然。书家以其独到的天才和智慧,为草书“加之以玄妙”,赋予其不同寻常的意义和感染力,遂能吸引更多的人以更大的热情和想象力投入其中。所谓江河不涓细流,故能成其大,正是此意。这里,帝王的好尚尤为重要。由于明帝爱重刘睦草书,遂使嗣位的章帝耳濡目染,心追手摹,亦好草能草,史传章帝于法外诏许名家杜度草书上事,其无形的感召力可想而知。其四,《汉书·游侠传》记叙成帝至更始年间的陈遵“性善书,与人尺牍,主皆藏去以为荣”,陈遵以天性善书,其尺牍相闻,受者皆爱重珍藏,并引以为荣耀。陈遵所善为隶为草,尚不能定论, 但其足以表明西汉晚期业已形成良好的欣赏书法的社会氛围和收藏风气。比较而言,刘睦所善为草书尺牍无疑,张怀瓘称其“创开草书之先”应该是可信的。自刘睦始,草书之用虽不出尺牍和文书、著述起草的范围, 而以其贵在皇家,副在廊庙,遂使天下效法,名贤辈出,引领尺牍书法风流两千余年。

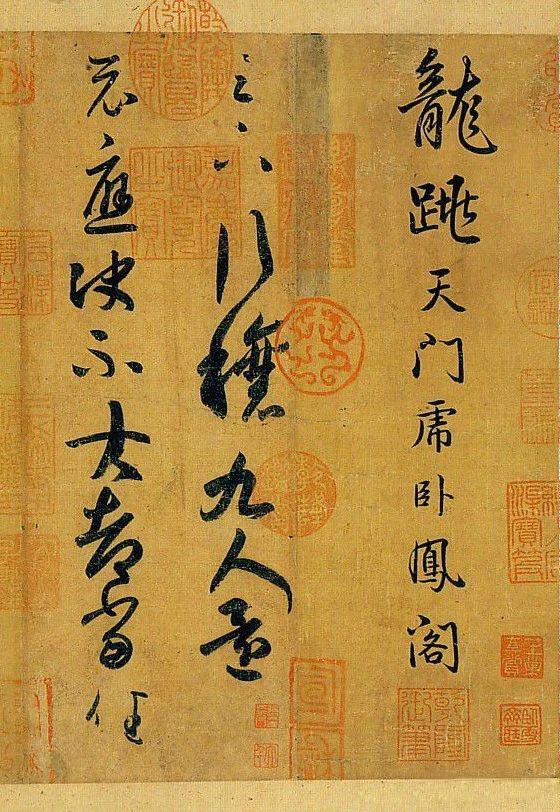

王献之 廿九日帖(局部)

二、书论的文学化表达方式上述诸多内容,揭示了书论产生的文化、文字和书法背景,宏大而持久,而与之对应的却只有少量简单而朴素的评语,并且这种状态一直延续到南朝,与同时的那些华美的书势、书赋篇什判若二途,互不相干,不能不发人深省。 《书断·能品》评东汉早期草书名家徐干时引班固与弟超书云:“得伯张书(徐干字),藁势殊工”,藳同稿,草也,草势殊工犹言草书精到,工义与巧、善、能近同。又《三国志·吴书·张纮传》注引《吴书》称纮“又善楷篆”,楷谓楷式、楷则,犹言善于书写正体标准的小篆。又述孔融复函张纮云:“前劳手笔,多篆书,每举篇见字,欣然独笑,如复睹其人也”,多为称许。如果加上前文提到的“楷则”“模楷”等词语,仍嫌数量太少,不足以匹配书法艺术自身的发展和需求。这种现象也许能为我们提供一种暗示:发达而华美的书势、书赋等篇什是否别有渊源?答案是文学需求。 汉代文学十分发达,文章之中,又以大赋为最,盖汉人去古未远,最近风雅,六朝绮丽,实难比肩。然就阅读所及,汉代文学小品如小赋、铭赞之类,亦颇有可观。通观《全后汉文》可知,其时士大夫热爱生活,每多文学冲动,面对日常品物,都会引发写作热情。或美物贻性, 或感物兴怀,或自警寓志,或摽拔意气,林林总总,不一而足,以此成就动辄赋赞、随手箴铭的文学奇观。其中笔、砚均有赋有铭,书法也不能阙如。可以说,以文学修辞见长的汉晋南朝之“势”“铭”“赋”等早期书论,是因为文学需求和书法之盛而生,关乎艺文之作而传,专为论说书法而撰著的目的几希。晋卫恒撰《四体书势》全文见于《晋书》本传,其中《字势》为自作,《草势》为东汉崔瑗所作,《篆势》为蔡邕所作,《隶势》未录作者之名,徐坚《初学记·文字第三》题为锺繇所作,在四体势文之前,均有卫恒的叙言。卫恒所叙均平实有物,而自作《字势》则仿效其他三势,可见其心中对叙、势的不同理解。欧阳询撰《艺文类聚》,宗旨尽在艺文,虽然收录蔡邕《篆势》,置于《巧艺部》中,但列附“势”下,梁代任昉《文章原始》以“势”始于崔瑗,为独立之文体, 卫恒、欧阳询亦均作如是观。蔡邕《笔势》之后,序列索靖《草书势》、刘劭《飞白书势》,后者为四言韵文,故尔别本或题曰《飞白书势铭》,与宋鲍照《飞白书势铭》同题。《巧艺部》于诸势之前,序列晋杨泉《草书赋》, 王僧虔《书赋》二篇。之所以不收卫恒的叙言,是其本不为论书而设类目;不收崔瑗、锺繇二人“势”文,或认为彼等远逊蔡邕文名的缘故,亦未可知。又,唐太宗好书善书,房玄龄等编纂《晋书》,于《卫恒传》录《四体书势》全文以迎合圣意,当属于非常之举。张怀瓘《文字论》述其时苏晋、王翰两位文学翘楚欲作《书赋》以比肩陆机《文赋》,经旬月未成;张氏自作《书赋》,文成而不传;窦臮作《述书赋》名重艺林,千古独传,后人仿效,竟无嗣响。由此可见,士人之于文学根深蒂固,每每不惜削足适履,损书理而就文辞,若非艺文之需,能否流传下来都是问题。孙过庭《书谱》云: 至于诸家势评,多涉浮华,莫不外状其形,内迷其理,今之所撰,亦无取焉。 明确排斥书势、书赋、书评、书铭、书赞类书论。“外状其形”谓取类比兴,假天地万物来况喻字形点画;“内迷其理”,谓以华辞丽藻的堆砌掩盖书法义理,或不能称解笔意,难明原委。所言切中其弊,然则撰述宗旨不同,孙氏不为解人,所责即不免为过。 这就会引出一个问题,为什么汉晋士大夫热衷书法却又无意进入技法、美感深处加以探究,反而使崇尚文学、轻视书理的风气延宕久远呢?在“文章千古事”的观念作用下,士大夫很难放下既定立场而自甘下流。在清流士大夫心目中,书法不过一技,善之以迎合一时风流,拙则不登大雅,耽之为舍本逐末,为人役使即与书工为邻。事实上,寒门士人的好书善书,旨在以书干禄,舍书法之外,无由进身释褐;作为清流士大夫,多以才学高行入仕,豪门势族子弟尤无仕进之忧,工书以趋风流,能者引领时尚,用意所在,不过尺牍而已,与那些以善书食禄者泾渭有别。庾元威《论书》云: 王延之有言曰:“勿欺数行尺牍,即表三种人身。”岂非一者学书得法,二者作字得体,三者轻重得宜? 庾氏的解释未确。在极重尺牍书法的汉晋南朝, 清流士大夫投入太多的热情和想象、创造,快速完成了楷、行、今草的演进,同时也把书法艺术推到巅峰状态,其中尺牍书法堪称枢纽和灵魂。所以,宋周必大《益公题跋·又跋欧苏及诸贵公帖》云: 尺牍传世者三:德、爵、艺也,而兼之实难。若欧、苏二先生所谓“毫发无遗恨者”,自当行于百世。 “德”,道德、操行、品格;“爵”,门第、职官;“艺”,文采、翰墨。“三种人身”,谓士人立身必备的德、爵、艺三个条件,与王延之的出身(王氏家族、王廙五世孙)、地位(齐尚书左仆射)契合,与汉晋南朝尺牍书法不重寒门和下层官吏之迹相符,应该是王延之本意。这种观念初成于汉而盛行于魏晋南朝,是我们认识这一历史时期书法史的基本出发点。《后汉书·蔡邕传》记载了名家蔡邕曾疾言上书,力斥鸿都门学那些出身低贱、仅以一技之长入仕的同好而不同品流的人群。本传述其时“侍中祭酒乐松、贾护多引无行趣艺之徒,并待制鸿都门下”,对此,蔡邕上书云: 夫书画辞赋,才之小者,匡国理政, 未有其能。……若乃小能小善,虽有可观,孔子以为“致远则泥”,君子故当志其大者。 再次上书, 则使之与工匠等列: 又尚方工伎之作,鸿都篇赋之文,可且消息,以示惟忧。《诗》云:“昊天之怒,不敢戏豫。”天戒诚不可戏也。 在蔡邕看来,清、浊本不同流,亦不能相混,即使皇帝喜欢,也要坚决反对。所以,艺之重轻,在什么人好之能之,以什么态度视之,而非纯粹的艺术水平优劣高下。汉晋南朝人极为看重门第、品流,于此可见其一斑。又,《后汉书·阳球传》载其上书云: 案松、览等皆出于微蔑,斗筲小人,依凭世戚, 附托权豪,俯眉承睫,徼进明时。或献赋一篇,或鸟篆盈简,而位升郎中,形图丹青。亦有笔不点牍,辞不辩心,假手请字,妖伪百品,莫不被蒙殊恩,蝉退滓浊。是以有识掩口,天下嗟叹。 阳球所抨击的两种人,一是出自寒门而凭关系、以辞赋、伪作古体书法平步青云者,二是经其再度引荐入仕的同类人等。在清流眼中,即使出身寒门而身负才艺的同道,也必须斥退,耻与为伍。又,《后汉书·杨震传》附杨赐上书云: 又鸿都门下招会群小,造作赋说,以虫篆小技见宠于时,如欢兜、共工更相荐说,旬月之间,并各拔擢。 这种情况说明,除门第、品流的因素外,还应该有古今书体、书法地位的问题。尺牍书法与时俱进,已成清流风尚化被天下;虫书、鸟篆虽然源出于春秋战国之世, 入汉之后并无系统传承,时人以其法而资取于画,大量向壁虚造各种新体而附会传说、祥瑞,致使翰墨之道亡损殆尽,其中亦不乏拙劣荒诞之体,所谓“妖伪百品”“有识掩口,天下嗟叹”,并非夸大诋毁之辞。同时,“儒者之工书,所以自游息焉而已,岂若一技夫役役哉”,这对于秉承孔子“游于艺”思想、而旨在修身志道的清流士大夫来说,就是底线,与借助书法谋取功利的做法在价值观上有本质的区别。这种清、浊的品流鸿沟一直延续到唐宋时期,仍为士大夫书家所关注,并在很大程度上影响着他们的书法观念和言行。有鉴于此,颜之推在《颜氏家 训·杂艺》中告戒子孙云: 真草书迹, 微须留意。江南谚云: “尺牍书疏,千里面目也。”承晋、宋余俗,相与事之,故无顿狼狈者。……然而此艺不须过精。夫巧者劳而智者忧,常为人所役使,更觉为累;韦仲将遗戒,深有以也。 王逸少风流才士,萧散名人,举世惟知其书,翻以能自蔽也。萧子云每叹曰:“吾著《齐书》,勒成一典,文章弘义,自谓可观, 惟以笔迹得名,亦异事也。”王褒地胄清华,才学优敏, 后虽入关,亦被礼遇,犹以工书,崎岖碑碣之间,辛苦笔砚之役,尝悔恨曰:“假使吾不知书, 可不至今日邪?”以此观之, 慎勿以书自命。虽然,廝猥之人,以能书拔擢者多矣。故道不同不相为谋也。 大意是颜之推自叙跟随尺牍书法时尚留意真、草习学,幸免于狼狈窘状,但随俗即可,不必投入太多精力,以免为一技的浮名所累,重蹈韦诞的覆辙。王羲之、萧子云各备才学,却以善书自蔽;王褒出身名门, 才学优敏,入北周后每每以工书为人所请,以据石书丹而成辛苦之役,故而悔恨不已。至于那些无学寒士仅以工书而平步青云的现象不足为凭,“道不同不相为谋”,清浊本不相混。颜之推初仕南梁,后入北齐官黄门侍郎,入隋官内史,历仕三朝,以亲身体验告戒子孙,“慎勿以书自命”。 从汉代赵壹《非草书》的责难、清流士大夫对鸿都门学以书干禄者的排斥,到颜之推的困惑与无奈,数百年间发生了许多足以使人思考、警醒的事情。例如,汉末名家梁鹄只能在秘书省“以勤书自效” ;韦诞以曹魏重臣,被盛于筐笼之中引至二十余丈高台“使就榜书之”,遭千古之辱;相比之下,王献之拒从谢安欲使其书太极殿匾榜之请,后世皆以其自重称之。凡事皆有利弊,书法亦然。清流士大夫既须从俗相与事之,又要自重,不与以书仕进者为伍,也不想与书吏、书工等伦;如果帝王好书,则须勉力为之以迎圣意,还要善于谦退藏拙,以副君臣之义。所以,高度社会化、实用化的书法艺术不可能完全消除其功利性,只是有其或显或隐、或雅或俗的分别,真正做到超然是很困难的。回顾汉唐书法史,名家胜流前后相望,各铸辉煌,却很少有人究心书理,研判技法,或撰述经验以嘉惠后学,非其不能,是不为也,以此造成汉唐笔法非家法师承而难得其秘的历史现象。此期间书论多重文学,是其本意尽在文学,而取书法为藻饰的对象,今人名其为“书论”, 并不能代表古人的本意。至于这些美文各自包含的书法义理多寡,既在于作者对书法的认知把握,也要看今人的解读方法和能力。欲求达诂,即可能违背作者的原意,或成刻舟求剑、附会穿凿。后世种种的伪讬书论, 绝大部分都在汉唐,也正是看到其中的缺憾后乘虚而入。如果想为汉唐书法批评和理论建构弥补缺憾,还历史的真实,那么对书势、书赋等美文的重新解读与梳理即势在必行了。