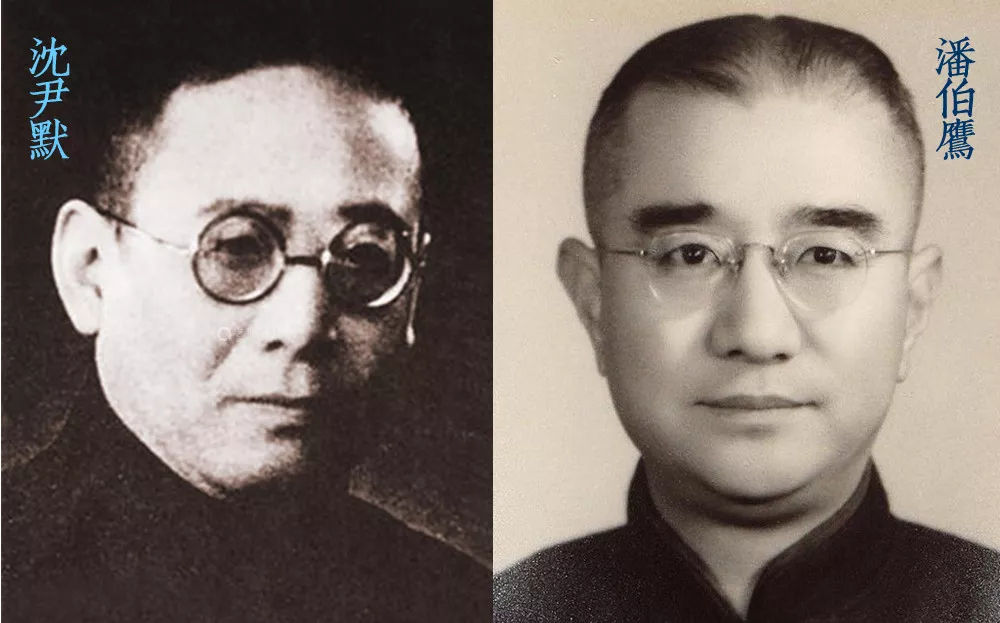

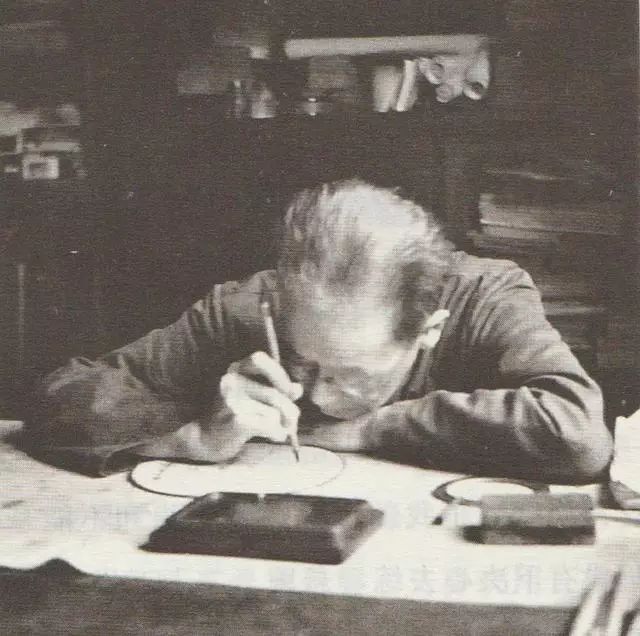

沈尹默自述学书经历

要了解得书法中的道理,必须切实耐性下一番写字工夫。

近几年来,四方爱好书学的人们,不以我为不敏,时常写信来询问和商讨,其中不少是在学校攻读或其他从业的青年。有些问题,要一一详答,非但时间不允许,精力也不够应付;略为解说,仍难分晓,又等于不说。因此,往往久置,不能作答,致遭到许多责难,实亦无可奈何的事情。

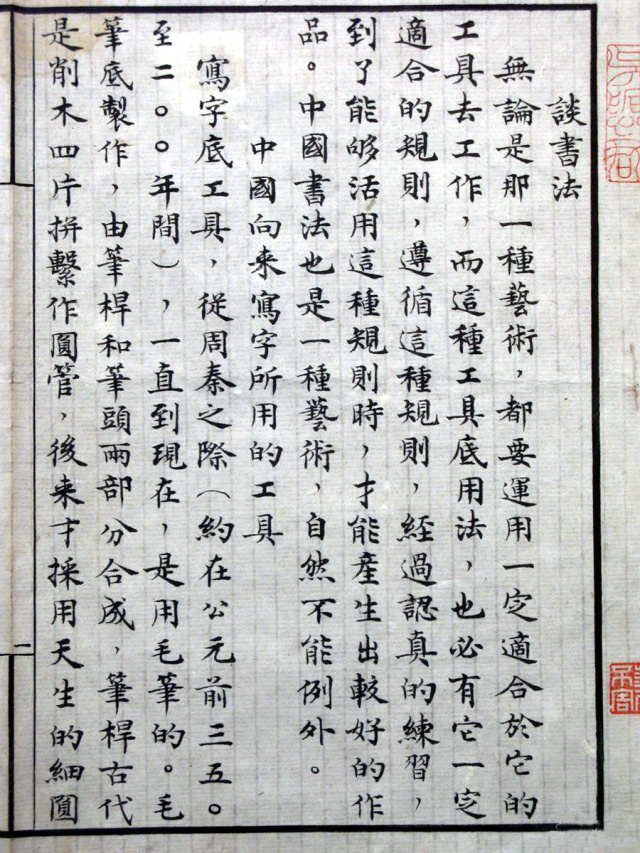

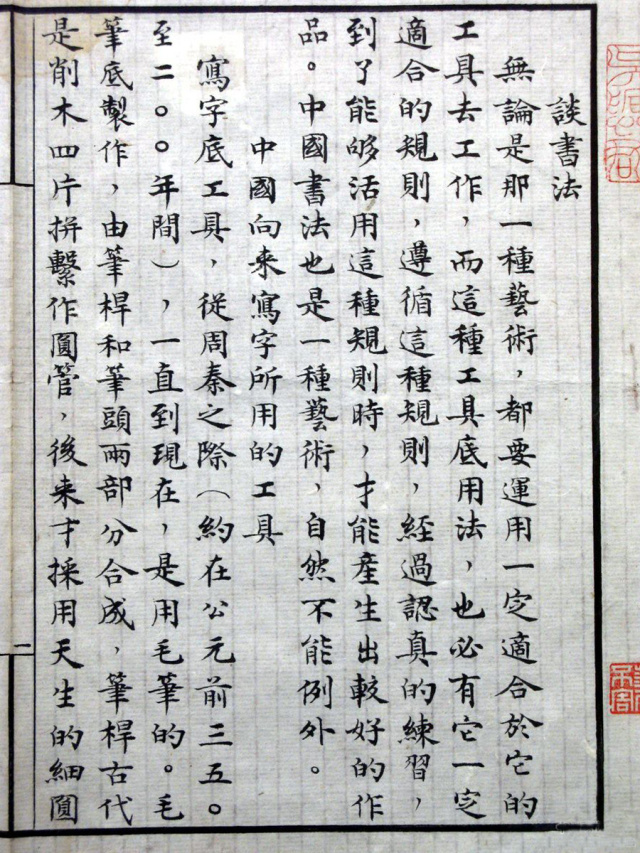

我以前虽然写过几篇论书法的文字,但还是说得不够通晓透澈。去年学术月刊同人要我写一篇书法论,遂分为笔法、笔势和笔意三段,根据历来传下来的说法,或加以证成,或予以纠弹,皆以己意为之,总成一篇, 略具条贯,也不能纤细无遗,读者仍以为难晓,要我别为疏解。现在想借《文汇报》给我的机会,零零星星地写一些与书学有关的小文,作为以前文字的阐发和补充。此事虽小,实亦非易,若果希望一看便了然,字就会写好,恐怕还是无法办到。要知书学单靠阅读理论文字,而不曾经过一番艰苦持久的练习实践,是无从领会理论中的真实涵义的,正如空谈食物之味美而不去咀嚼一样。禅宗祖师达摩有几句话,却说得好:“明道者多,行道者少,说理者多,通理者少。”玩味他的语意,可谓切中时弊。想要精通书法这一门艺术的人,也得要不但能明它,而且必须要行它;不但能说,而且要照所说行得遗。这也就是现在所说的理论须用实践证明的道理,因为实践是真理的标准。书法的理论,大家知道,它也是历来学书的人从不断辛勤劳动中摸索体验得来的,后人要真懂得它,真能应用它,除了也从摸索练习中去仔细探究,是没有其他更为捷便的途径的。

我现在想先把以前自学的经过,扼要地叙述一下,以供青年们的参证,然后再就前人留下来的成绩和言论,用浅显的词句,详为讲说,并附以图片,这样做,或者有一点用处。这里所说的参证,真正只不过作为参证之用,不是要人家完全照我的样子去做,各人是有各人适宜的办法,很难强同,而且必须在自觉自愿的原则下去发心学习,才能行得通,才能持续下去。

自习的回忆

(一)

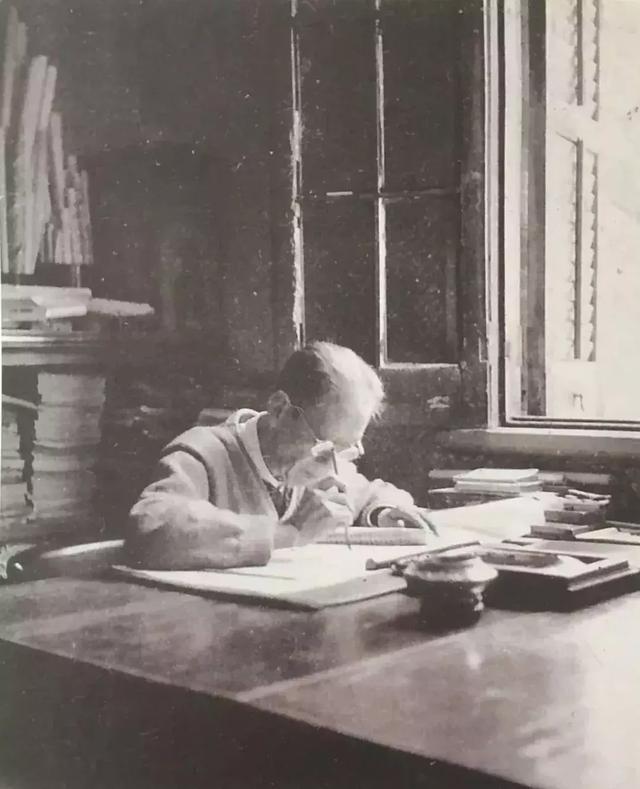

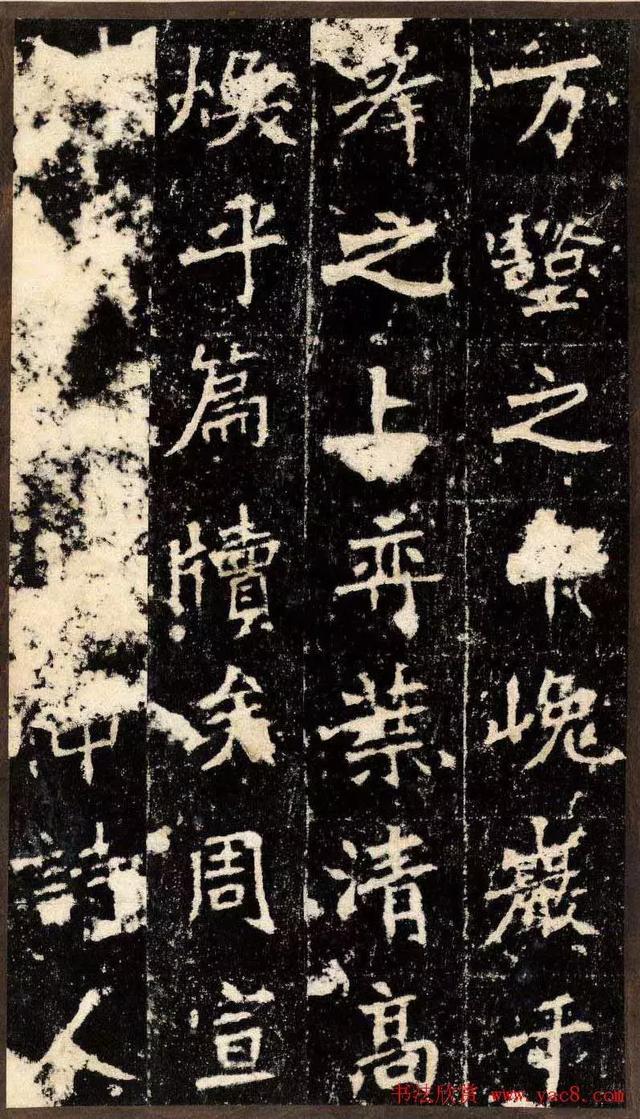

我的祖父和父亲都能书,祖父虽不及见,而他的遗墨,在幼小时即知爱玩,他是用力于颜行而参之以董玄宰的风格。父亲喜欢欧阳信本书,中年浸淫于北朝碑版,时亦用赵松雪法,他老人家忙于公务,不曾亲自教过我写字,但是受到了不少的熏染。记得在十二三岁时,塾师宁乡吴老夫子是个黄敬舆太史的崇拜者,一开始就教我临摹黄书《醴泉铭》,不辨美恶地依样画着葫芦。有一次,夏天的夜间,在祖母房里温课,写大楷,父亲忽然走进来,很高兴地看我们写字,他便拿起笔来在仿纸上写了几个字,我看他的字挺劲遒丽,很和欧阳《醴泉铭》相近,不像黄太史体,我就问:“为什么不照他的样子写?”父亲很简单地回答:“我不必照他的样子。”这才领会到黄字有问题。从此以后,把家中有的碑帖,取来细看,并不时抽空去临写。我对于叶蔗田所刻的《耕霞馆帖》,最为欣赏,因为这部帖中所收的自钟王以至唐宋元明清诸名家都有一点,已经够我取法,写字的兴趣也就浓厚起来。这是我入门第一阶段。

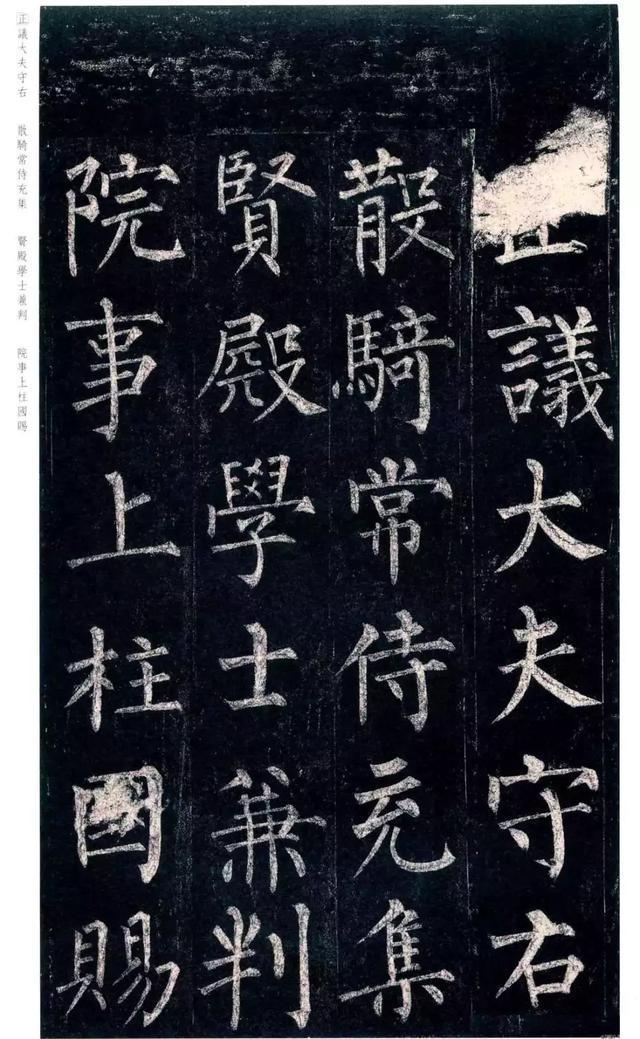

▲九成宫醴泉铭

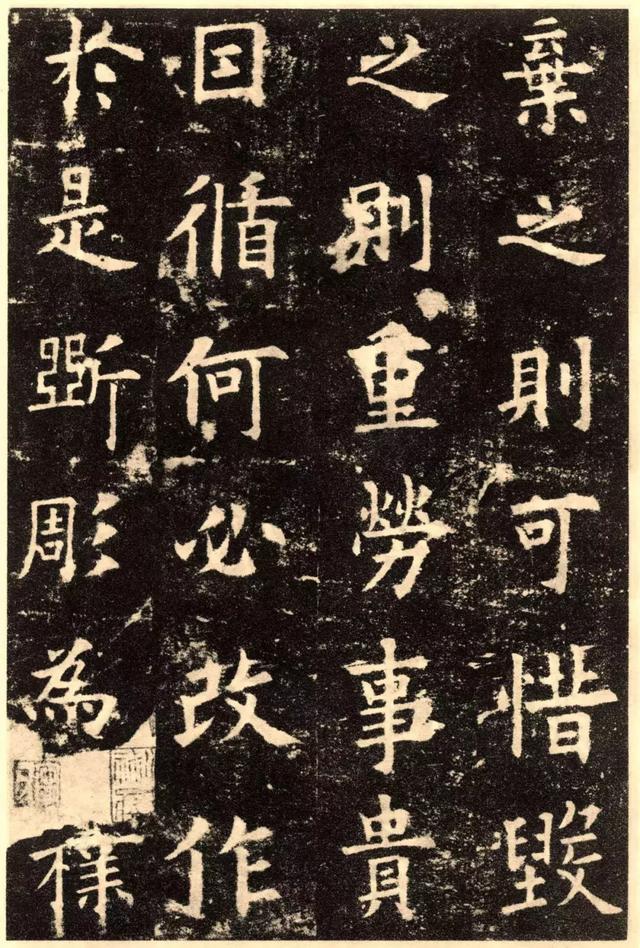

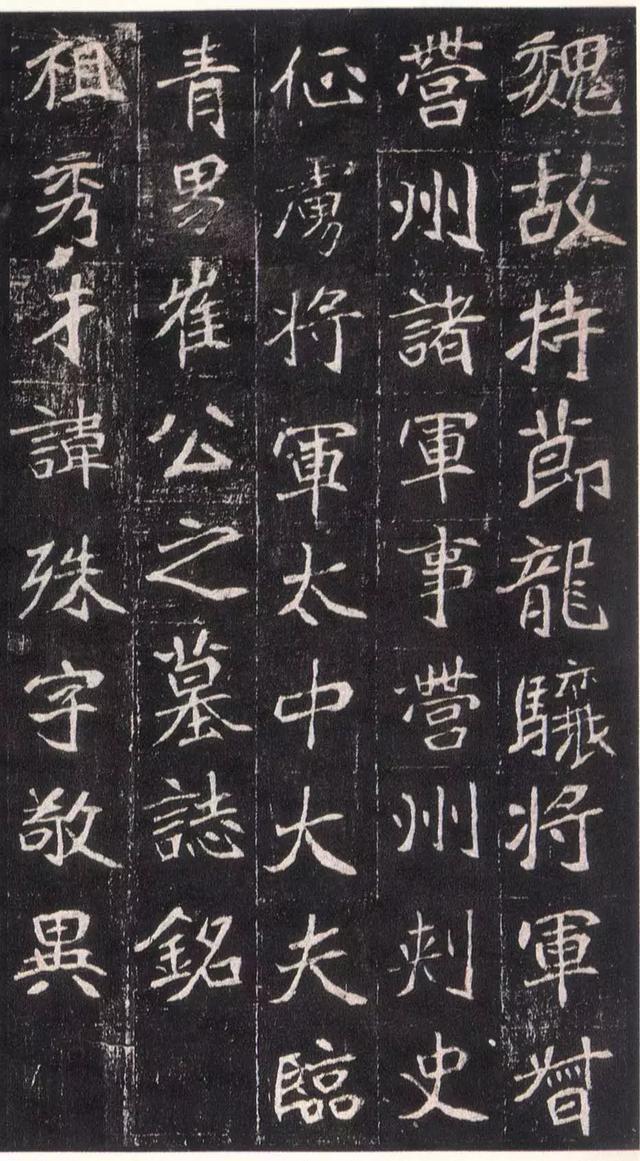

▲爨龙颜碑

十五岁以后,已能为人书扇,父亲又教我去学篆书,用邓石如所写张子西铭为模范,但没有能够写成功。二十岁后,在西安,与蔡师愚相识,他大肆宣传包安吴学说;又遇见王鲁生,他以一本《爨龙颜碑》相赠,没有好好地去学;又遇到仇涞之先生,爱其字流利生动,往往用长颖羊毫仿为之。二十五岁以前皆作此体。

(二)

二十五岁由长安移家回浙江,在杭州遇见一位安徽朋友,第一面一开口就向我说:“昨天看见你写的一首诗,诗很好,字则其俗在骨。”这句话初听到,实在有点刺耳。但仔细想一想,确实不差,应该痛改前非,重新学起。于是想起了师愚的话,把安吴《艺舟双楫》论书部分,仔仔细细地看一番,能懂的地方,就照着去做。首先从指实掌虚,掌竖腕平执笔做起,每日取一刀尺八纸,用大羊毫蘸着淡墨,临写汉碑,一纸一字,等它干透,再和墨使稍浓,一张写四字,再等干后,翻转来随便不拘大小,写满为止。如是不间断者两三年,然后能悬腕作字,字画也稍能平正。这时已经是廿九岁了。

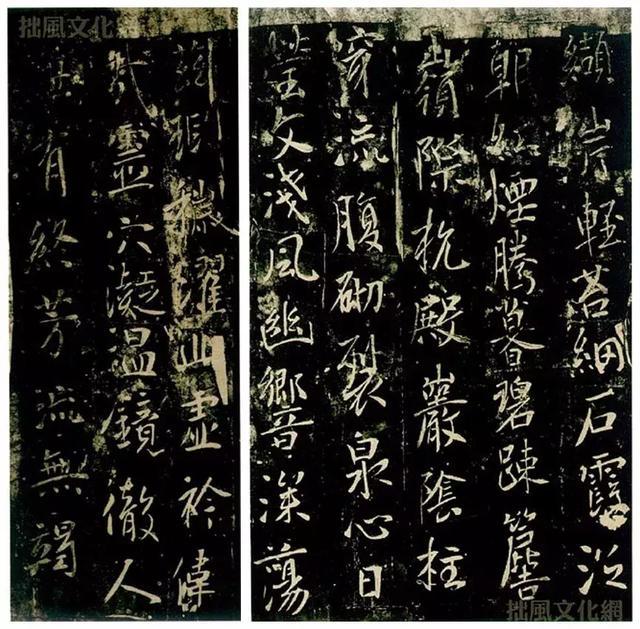

▲张猛龙碑

▲崔敬邕墓志

▲北魏元彦墓志(北京图书馆藏本)

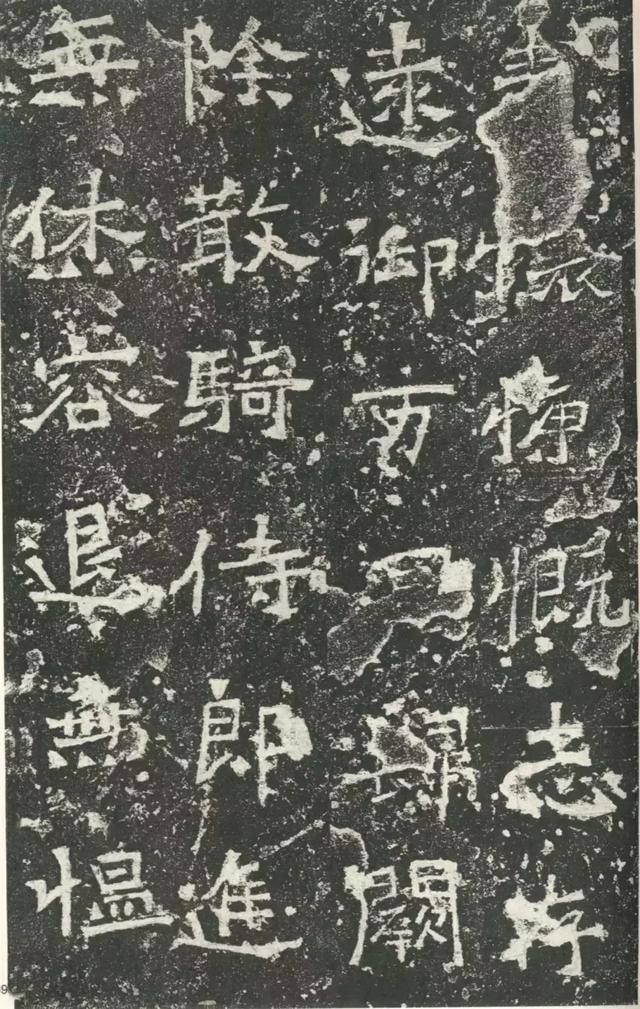

一九一三年到了北京,始一意临学北碑,从《龙门二十品》入手,而《爨宝子》、《爨龙颜》、《郑文公》、《刁遵》、《崔敬邕》等,尤其爱写《张猛龙碑》,但着意于画平竖直,遂取《大代华岳庙碑》,刻意临摹,每作一横,辄屏气为之,横成始敢畅意呼吸,继续行之,几达三四年之久。嗣后得元魏新出土碑碣,如《元显傍》、《元彦》诸志,都所爱临。《敬使君》、《苏孝慈》则在陕南时即临写过,但不专耳。在这期间,除写信外,不常以行书应人请求,多半是写正书,这是为得要彻底洗刷干净以前行草所沾染上的俗气的缘故。一直写北朝碑,到了一九三〇年,才觉得腕下有力。于是再开始学写行草,从米南宫经过智永、虞世南、褚遂良、怀仁等人,上溯二王书。因为在这时期买得了米老《七帖》真迹照片,又得到献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》及日本所藏右军《丧乱》、《孔侍中》等帖拓本(陈隋人拓书精妙,只下真迹一等)的照片;又能时常到故宫博物院去看唐宋以来法书手迹,得到启示,受益非浅。同时,遍临褚遂良各碑,始识得唐代规模。这是从新改学后,获得了第一步的成绩。

▲雁塔圣教序

▲礼器碑

一九三二年回到上海,继续用功习褚书,明白了褚公晚年所书《雁塔圣教序记》与《礼器碑》的血脉关系, 也认清了《枯树赋》是米书所从出,且疑世间传本,已是米老所临摹者,非褚原迹;但宋以前人临书,必求逼真,非如后世以遗貌取神为高,信手写成者可比,即谓此是从褚书原迹来,似无不可。

学褚书同时,也间或临习其他唐人书,如陆柬之、李邕、徐浩、贺知章、孙过庭、张从申、范的等人,以及五代的杨凝式《韭花帖》、《步虚词》、宋李建中《土母帖》、薛绍彭《杂书帖》,元代赵孟頫、鲜于枢诸名家墨迹。尤其对于唐太宗《温泉铭》,用了一番力量,因为他们都是二王嫡系,二王墨迹,世无传者,不得不在此等处讨消息。《兰亭禊帖》虽也临写,但不易上手。于明代文衡山书,也学过一时;董玄宰却少学习。

▲温泉铭

回到上海的那一年,眼病大发,整整一年多,不能看书写字。第二年眼力开始恢复,便忍不住要写字,不到几个月就写了二三百幅,选出了一百幅,开了一次展览会,悬挂起来一看,毛病实在太多了。从此以后,规定每次写成一幅,必逐字逐画,详细地检查一遍,点画笔势有不合法处,就牢牢记住,下次写时,必须改正,一次改不了,二次必须改,如此做了十余年,没有放松过,直到现在,认真写字,还是要经过检查才放手。

(三)

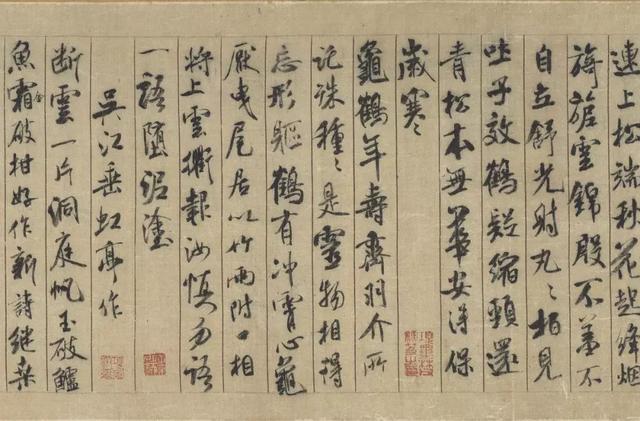

一九三九年离开上海,到了重庆,有一段很空闲的时期,眼病也好了些,把身边携带着的米老《七帖》照片,时时把玩,对于帖中“惜无索靖真迹,观其下笔处”一语,若有领悟,就是他不说用笔,而说下笔,这一 “下”字,很有分寸。我就依照他的指示,去看他《七帖》中所有的字。每一个下笔处,都注意到,始恍然大悟,这就是从来所说的用笔之法,非如此,笔锋就不能够中;非如此,牵丝就不容易对头,笔势往来就不合。明白了这个道理,去着手随意遍临历代名家法书,细心地求其所同,发现了所同者,恰恰是下笔皆如此,这就是中锋,不可不从同,其他皆不妨存异。

▲米芾《蜀素帖》

那时适有人送来故宫所印八柱兰亭三种,一是虞临本,一是褚临本,一是唐摹书人响拓本,手边还有白云居米临本,遂发奋临学,渐能上手;但仍嫌拘束,未能尽其宽博之趣。又补临《张黑女志》,识得了何贞老受病处。又得见褚书大字《阴符经》真迹印本,以其与书《伊阙佛龛碑》同一时期,取来对勘。《伊阙》用笔,始能明显呈露。又临柳公权书《李晟碑》数过,柳书此碑,与其《跋<送梨帖>》后,相隔只一年,我从他题跋的几行真迹中,得到了他的用笔法,用它去临《李晟碑》字,始能不为拓洗损毁处所误。这一阶段,对于书法的意义,能有了进一步的体会与认识,因之开始试写了一篇论书法的文字,分清了五字执笔法与四字拨镫法的混淆。

▲李晟碑

▲跋<送梨帖>

抗战胜利后,仍回到上海,过着卖字生涯,更有机会努力习字,于欧阳信本、颜鲁公、怀素、苏东坡、黄山谷、蔡君谟、米南宫诸人书,皆所致力,尤其于欧阳草书千字及怀素小草千文,若各有所得,发现他们用笔有一搨直下和非一搨直下(行笔有起伏轻重急徐)之分,欧阳属于前者,怀素属于后者,前者是二王以来旧法,后者是张长史、颜鲁公以后新法。我是这样体会着,不知是否,还得请教海内方家。

我是一个独学而无师友指导帮助的人,因此,不免要走无数弯路;但也有一点好处,成见要比别人少一些。我于当今虽无所师承,而人人却都是我的先生。我记得在湖州时,有人传说汪渊若的写字秘诀,是笔不离纸,纸不离笔,又听见人说李梅庵写字方法是无一米粟处不曲。我听过后,就在古人法书中找印证。同时在汪李两君字体中找印证。结果我知道,这两种说法,的确是写字的要诀,但是两君只是能说出来,而自家做到的却都不是,因为“不离”不是拖着走,“无处不曲”不是用手指拈着使它曲,而必须做到曲而有直体,如河流一般,水势流直而波纹则曲。此法在山谷字画中最为显著。

▲黄庭坚 跋《黄州寒食帖》

▲从十五岁到现在,计算一下,已经整整经过六十年了,经过这样漫长的岁月学习,所成就者仅仅如此,对人对己,皆说不过去。这两年来,补读些未曾读过的书,思想有了一些进步,写字方面,虽不如从前专一,但觉得比以前开悟不少;或者还可以有一点进益,也未可知。俗语说得好,学到老,学不了。所以我不能自满,不敢不勉。

文章源自《文汇报》1958年2月版,图片来自网络。