吴昌硕很好懂,又很难懂

文/王建南

六月,故宫文华殿大门口甬道两旁的海棠花早已落尽,此时正绿叶婆娑。我在脑海中努力复原4月的光景,在一片由粉白色花瓣编织成的粉色云雾中,踏入大殿,与一生爱花画花的吴昌硕相遇。我知道,他最喜爱的不是海棠,而且梅花。1927年11月29日,84岁的吴昌硕突患中风在上海的寓所谢世,葬于今杭州市余杭区塘栖镇超山大明堂西侧的香雪坞。墓门石柱有一联语:

其人为金石名家,沉酣到三代鼎彝,两京碑碣;

此地傍玉潜故宅,环抱有几重山色,十里梅花。

这是吴昌硕生前亲自选定的安息之所,上下联语概括了他一生的求索与全部的精神寄托。

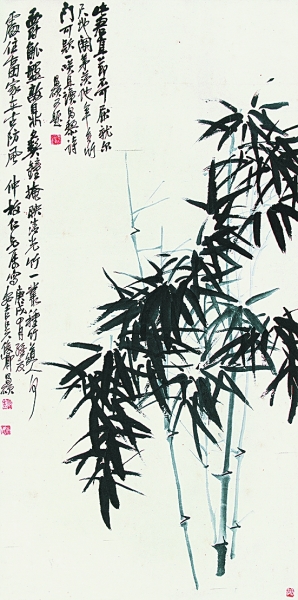

苦铁道人梅知己

吴昌硕一生酷爱梅花,在他的诗和画中,以梅花为主题的作品占了近三分之一。他笔下的梅花,捭阖纵放,疏密有致,时而欲探水揽月,时而欲凌空飞去。以篆籀之笔写出梅干梅枝的苍老遒劲,古厚的墨色和拙朴的线条,与朱红的梅朵形成极为鲜明的对比。吴昌硕喜运淡墨枯笔,顺逆来去,抹两块耸石,倔强苍劲,与梅并立,动静相宜。

吴昌硕《梅花》

即便画牡丹,他也会想到梅花,在一幅《牡丹图》上,吴昌硕这样写道:

酸寒一尉穷书生,名花欲买力不胜。

天香国色画中见,荒园只有寒芜青。

换笔更写老梅树,空山月落虬枝横。

吴昌硕的画,好懂,又极难懂。好懂是画面上描绘的物象,生动准确;难懂的是其背后的寓意。只有熟悉他人生经历的人,才能感他之所感。“酸寒尉”与“穷书生”,均是吴昌硕当年的自我写照。从小饱读诗书的他,16岁(1860年)时参加乡试便中了秀才,却因战乱失去出仕的机会。直到1888年,友人出钱为他捐了个名为“佐贰”的小公务员之职,有了固定的微薄收入,他自嘲为“酸寒尉”。这一年,亦师亦友的大画家任伯年为他画了一幅肖像《酸寒尉像》。

任伯年《酸寒尉像》1888年

画中的吴昌硕,“冠服,端立,拱手,厥状可哂”,神情颇为窘迫。另一位师友杨岘,年已70岁,右上角题七言长诗一首,勉励道:“尉年四十饶精神,万一春雷起平地。” 这一年吴昌硕45岁。此后,于1899年冬,56岁的吴昌硕在友人丁葆元推荐下,补安东县令(今苏北涟水县)之缺。任职仅一个月,他因不堪与污吏一同盘剥百姓而“辞官见道心”。为了铭记唯一一段官场生涯,他接连刻了三方“一月安东令”印章,既是自嘲,亦为自勉。从此吴昌硕“生计仗笔砚,久久贫向隅”,全身心投入到书画之中。

一月安东令

前行路上,除来自师友同道及家人的激励外,更有他“造物本爱我,坠地为丈夫”的昂扬斗志。每当受挫,他精神的思绪总是回到安吉县城中那一片与父亲开垦的荒地上,这里便是他的精神家园——“芜园”。这个“芜”字来自他在逃难中以芜青(又称大头菜)充饥的记忆。他还自号“芜青亭长”,将居室命名为“饭芜青室主人”。晚年定居上海的吴昌硕,常受人邀请作《牡丹图》,题款时多有“此时芜园旧风景,几时归去费相思”的诗句,表达安逸之中莫忘当年苦难的志向。在“芜园”的旧风景中,最令他思念的就是亲手所植的梅树。“换笔更写老梅树,空山月落虬枝横”,“梅”的意向反复出现。有一年,他重游超山大明堂,写道:“十年不到香雪海,梅花忆我我忆梅。何时卖棹冒雪去,便向花前倾一杯。”亲友最终将他安葬在超山西麓植有800年历史的宋代古梅树附近,了却了他一生的心愿。

金石契,石鼓缘

作为传统文人画家,达到“诗、书、画、印”四绝,不但在二十世纪,即使放眼整个中国古代绘画史,恐怕也难找到几个,吴昌硕便是这为数极少的佼佼者。吴昌硕原名俊、俊卿,1844 年出生于浙江省安吉县鄣吴村。这座古村虽地处偏僻,吴家却一直保持着耕读世家的传统。吴昌硕的祖、伯、父皆为举人。其父吴辛甲兼究金石篆刻,吴昌硕幼承庭训,十多岁刻印已入门径。篆刻之学,必先师古而后出新。纵观吴昌硕一生,从事篆刻时间最长,达六十年之久,作品风格几经流变。吴昌硕上取钟鼎,下师石鼓,在篆法、章法、刀法等方面均有突破。他的印文篆法洗练,方圆相济;印章布局变化灵活,深得点画狼藉之意趣;用刀如用笔,钝刀硬入,大胆速疾,不多修饰,古拙之意淋漓尽致。可以讲,吴昌硕的艺术发轫于篆刻,壮大于金石书法。

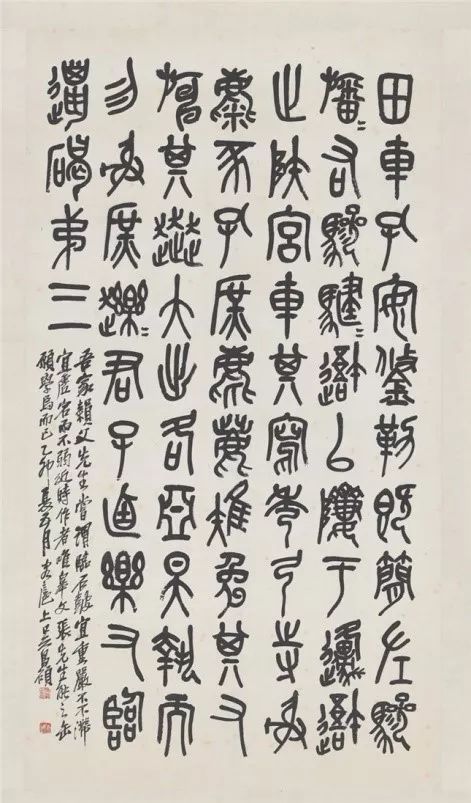

有清一代,好古、崇古、研古与汲古之风特别炽盛。在嘉庆及道光年间,考古上有诸多新发现。汉魏碑志大量出土,应和着乾、嘉以来汉学复古之风气。一批朝臣与民间学者大力提倡北碑,一洗墨守“二王”遗法之陈规,促成清代书法由晋唐上溯至汉魏先秦,呈现出千门万户洞开的新局面。金石书法由此大行其道,并借中国水墨画开出了绚烂花朵。“金石画派”如日中天,集大成者正是清末的吴昌硕。他的篆刻早期得力于对战国古玺、汉印、封泥、陶文等古文字资料的借鉴。从本展所陈《临石鼓文轴》推知,至少在40岁时,吴昌硕在《石鼓文》的临习上已投入大量精力。他的学生、书学大家沙孟海曾作精辟点评:“先生寝馈于《石鼓》数十年,早、中、晚年各有意态,各有体势,与时推迁。”

吴昌硕《临石鼓文轴》

展陈中的作品鲜明地反映了篆书技法与风格演进的过程。《篆书为墨耕临石鼓文轴》书于1890年,从行笔上可见他仍处于《石鼓文》临习的探索阶段。50岁后呈现出新面貌,《篆书六月诗四条屏》用笔着重取法《石鼓文》的圆劲浑厚,结体已由此前的方正拉长而取纵势,并略带欹侧,个人风格愈发突出。至57岁,他已开始领悟到“虚实兼到”的重要意义。吴昌硕书于62岁时的《篆书凡将斋》横披,虽只有三个字,笔画繁简差异极大,经营位置颇费心思,错落有致的安排,运笔沉稳却不失轻灵,兼具古雅与秀逸之美。他曾记下心得:“予学篆好临《石鼓》,数十载从事于此,一日有一日之境界。唯其中古茂雄秀气息,未能窥其一二。”吴昌硕在生命的最后十余年中,将石鼓文书法中潇洒灵动的结字与雄浑朴茂的用笔完美结合,并注入奇崛古拙的金石味,真正达到了从心所欲而又不失法度的艺术境界。

上下贯通,熔铸一炉

自元代艺坛领袖赵孟頫高举“书画同源”旗帜后,“以书入画”的主张在文人画中得到了极为深入的贯彻。早在北宋,自苏东坡始,已开创文人画的先河,经由赵孟頫提倡,“元四家”紧紧跟随与卓有成效的实践,至明代中期,徐渭与陈淳大写意笔墨横空出世,明末清初,一路走来的八大山人与石涛,影响了此后200余年清代民间绘画取向,从“扬州八怪”到赵之谦等人,已将“书画同源”演变为一种伟大的中国画传统。吴昌硕正是这条脉络上当之无愧的继承者。他把赵之谦掺以篆刻的金石味向前大大地推进了一步,登上了“金石画派”艺术的巅峰。他将三千年来的金石书法与绘画熔于一炉,铸造了金声玉振的独特风格。在他之前,画史上从未有人达到这一高度。

花果长卷

“书画同源”的核心基于中国绘画注重“以线造型”的根本法则。这决定了中国绘画的语言必然是符号式的表现。而书法抽象的形式美正好补充与丰富了绘画线条的表现功能。线条既承担物象的描绘功能,又处处显露出独立于形式的抽象美感。吴昌硕在线条上的硬功夫不仅得自于篆刻上的精进与《石鼓文》的研习,更与上述诸家的引领密不可分。

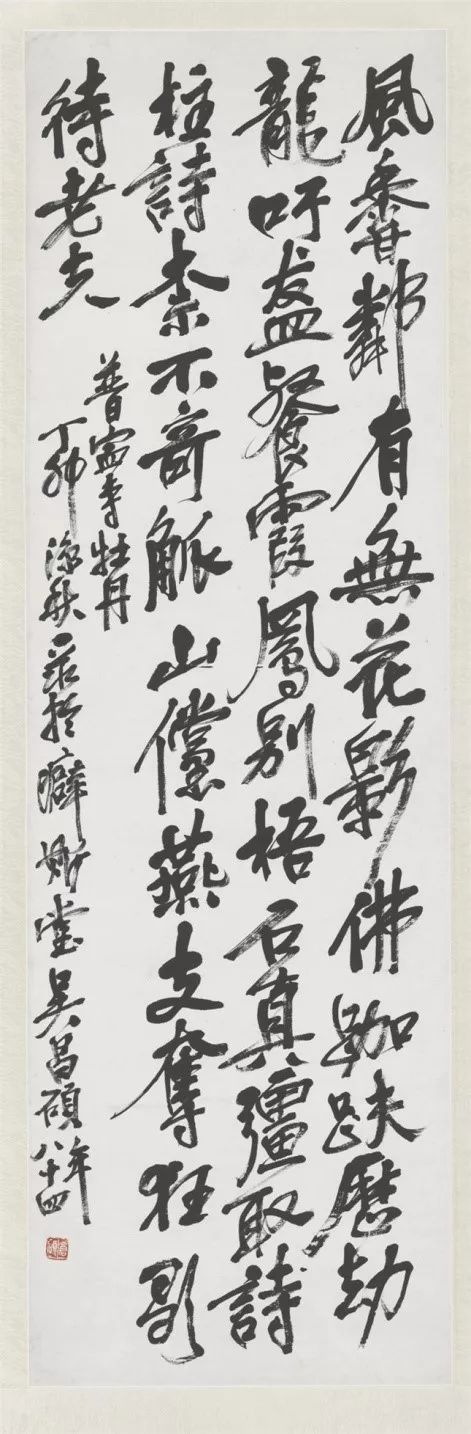

吴昌硕《行书普宁寺牡丹诗轴》

本展对其绘画的渊源做了悉心安排,将吴昌硕博采众长的范例,吸收营养的对象,取舍拿捏的标准,通过对比的方式,一一陈列出来。即便是刚入门的书画爱好者,只要耐心比对,也会有不少领悟。这其中不乏画史上赫赫有名的作品,如八大山人《荷花图轴》、徐渭最具代表性的作品《墨葡萄图》等。“以书入画”是吴昌硕在书、画、印三方面长期用力的自然结果,创造出独具一格的艺术风范,代表了二十世纪的审美趣味,如他所写:“离奇作画偏我爱,谓是篆籀非丹青。”

吴昌硕一生,孜孜以求。其绘画艺术不但造就了雅俗共赏的局面,而且能够承古开今,为传统中国画注入崭新活力,开创了文人画的新纪元,影响及后世诸多大家。他的绘画具有撼人心魄的博大气象,“怀抱中国精神,徜徉在十里梅花之境。”

《红梅图》