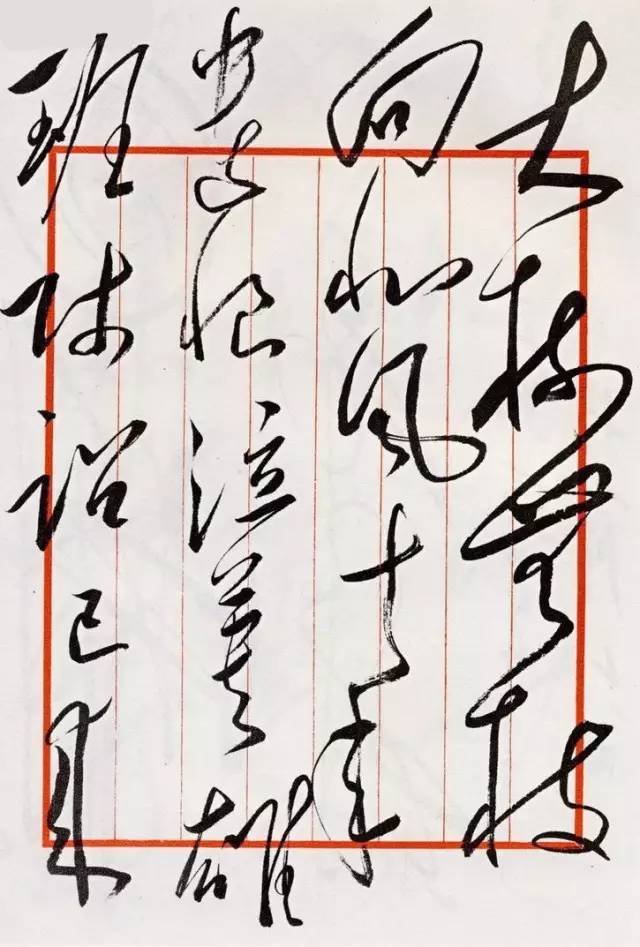

但留方寸地 好与子孙耕

准备起稿的砚石 江凌/摄

砚,本身是一种书写工具,它记载了历史,传承了文明。当砚随我们的书写习惯渐行渐远,而成为一门涵盖了绘画、书法、雕刻、篆刻、文学等诸多门类的综合性艺术时,砚的未来在哪里?

民谚说得好,“但留方寸地,好与子孙耕”,既指保护有限的耕地,也指“砚田”,意指将文化传承下去的重要性。作为当今文人施展才艺的雅器,它不再与日常生活息息相关,作为中华文明曾经的承载物之一,它又如何沉淀与展现当今的社会面貌和生活习惯?

当记者乘车辗转来到山东省沂南县徐公店村,看到省道两旁的挨家挨户的家庭式制砚作坊,昔日曾经靠出口换汇的制砚行业,如今能否重新被一条贯通的省道所带动?带着一系列问题,记者实地走访、电话采访了鲁砚、宣砚、澄泥砚、洮河砚、端砚的制砚传承人,了解砚台行业的现状及其面临的困境,希望当这个书写传统不再与大众日常相守相伴时,依然能使我们回望深思,优秀传统如何得以存续。

并非所有的石材都可以做砚台

在采访中,记者获悉砚石是宝,但并不是所有的石材都可以做砚。砚台好坏及价格高低首先要看材质。

它必须是具备“下墨”和“发墨”的石质,同时还要温润、细腻,分子颗粒要小,要质密。下墨,是在研磨的过程中,墨从墨块快速散发开去并溶于水的速度。发墨,是指墨中的碳分子和水分子融合的速度、细腻程度。下墨讲求快慢,发墨讲求粗细,但是往往下墨快的发墨粗,发墨细的下墨慢。所以,下墨、发墨均佳的砚极其珍贵。

对于砚石本身成分来说,石英分子是“发墨”的,云母分子是“下墨”的,所谓“下发俱佳”,就是对其成分的要求高。安徽宣砚文化有限公司董事长、宣砚制作传承人黄太海介绍说,云母分子排列的形状是鳞片状的,相当于刀片在切割墨块,从而达到“下墨”的效果。在泥沙搬运沉积的过程中,通常要求云母成分达到30%到50%,才会达到“下墨”的效果。

但是,真正的好砚石,是有限的。砚石籽料的形成,对于外部环境的要求非常高。泥沙需通过水流的搬运,慢慢地沉积。“当河流湍急,细小的颗粒均被搬运,沉积下来的颗粒会比较大;当河流太缓慢,细小的颗粒就没有沉积。只有在恰到好处的地方,才会形成一层层的搬运沉积,经过若干的时间变成碳酸钙石灰岩,再经过若干时间,当地下的岩浆对它进行慢慢地烘烤,又变成了变质岩,烘烤的温度过高、过低都不利于籽料的形成。”黄太海告诉记者,宣砚石材的密度是2.88克/立方厘米,而全球岩石的平均密度是2.70克/立方厘米,可见石料的密度是很高的。

老坑石料资源枯竭渐成制砚难题

由于形成时间长,故而老坑(指年代既久,出产量大且质精的石材坑口)所出石材从表面上看色泽温润沉浑,火气褪尽而显自然状态;新坑石材因其形成时间较短,给人一种质感单薄的感觉,有的虽然色彩夺目,但细观则燥气厌人,华而不美。而且,老坑石质一般缜密紧重;新坑则多松粗软嫩,稍加磕碰极易坏损。从古时开采至今的名砚老坑,无论是产量受限还是由于开采难度增加,石料资源枯竭逐渐成为制砚行业面临的难题。

比如甘肃洮砚,其与广东端砚、安徽歙砚、澄泥砚齐名,作为四大名砚之一,以发墨快而不损毫、储墨久而不干涸的特点饮誉海内外。据记者采访了解,洮砚最好的石料产自喇嘛崖一带,喇嘛崖方圆不到十公里,属于甘肃省甘南藏族自治州的洮砚乡。洮砚乡的洮砚老坑,除了喇嘛崖老坑,还有溅墨点老坑、瓜皮黄老坑、霜甘老坑、水泉老坑,这也是洮砚行业内被公认的五大老坑。洮砚制砚传承人李江平介绍道,自从甘南州九甸峡水利枢纽和引洮供水工程建设以及修建水库之后,喇嘛崖老坑被淹掉了,这对于砚石的开采不利。另外,洮砚的水泉老坑也早就不能开采了,因为人工开采经常遇到塌方,已有人为开采水泉老坑的石料而丧命,所以,目前开采的是水泉湾周边的杂坑。正是由于喇嘛崖老坑没入水底无法开采而市面上存料又少,喇嘛崖老坑的石料行话称为“窝子石”,据李江平透露,之前他朋友的一块40公分的“窝子石”毛料成交价达35万元。

黑色龙尾石,有明确记载在宋代庆历年间就已经枯竭了。歙砚老坑的开采从唐代延续至今,也因自然资源不可再生,遇到瓶颈。

制砚师傅工作台上的工具 江凌/摄

人才青黄不接是制砚行业的通病

制砚传承发展面临的问题,不光是石料,也存在传承人断代与人才青黄不接的问题。一方砚台,从相材、制作到工艺,以及砚铭,处处体现制砚人的修养和功底。中国工艺美术大师、制砚传承人刘克唐,传承“因材施艺、简朴大方”的鲁砚文化。谈到制砚传承时,他说,“当今传承有两方面,一是传统的师傅带徒弟的方法,主要从技艺方面传承。二是学院的传承,即老师教学生的传承方式。但是,‘师傅带徒弟’往往只停留在技艺层次;‘老师教学生’往往也是‘君子动口不动手’,只有理论,缺乏实践,这是现在大学教育出现的问题。”

不仅仅是砚台,其他手工艺的传承也是如此。据了解,有些学校师资设置也有问题,即便开设了制砚的工艺美术课程,也并没有把中国砚的文化融进去。宣城市工艺美术大师、宣砚文化研究会理事张明说,传承性特别强的行业,人才青黄不接,是通病。正是由于专业性特别强,过程也比较枯燥,工艺制作过程中,人像苦行僧一样。“在制砚业,夏天还好一些,尤其在冬天,不带水的石头都是冰凉的,而且做胚的时候有噪音,年轻人留不住,年纪大的也留不住。”澄泥砚传承人蔺涛也同样提到年轻人传承断代的问题。

李江平,作为“80后”洮河砚传承人,出生于甘肃省洮砚乡的一个洮砚制作世家,其祖父李茂棣是国家级非物质文化遗产洮砚制作技艺传承人。他分析道,现在的年轻人不愿意加入到制砚的行业中来,大致有两个原因:一是制砚太苦太脏,尤其是发料时粉尘较大,年轻人从学校里毕业之后职业选择也很多,一般不会在制砚这个行业里发展。另外,对于砚台行业,学习两三年只能学皮毛,砚台是一门综合性艺术,年轻人缺少持久的兴趣和耐心。

创新能否焕发制砚工艺新的活力

制砚看似是个体力活,其实涉及很多内容,包括设计。砚本身是一个传统的东西,怎么用当代的思维在形式上进行创新,在功能上继续保留传统?这两点要结合起来,不太容易。

刘克唐说,在制砚行业里,没有规矩,不成方圆。他反对市面上的匠人为了突出繁复的雕饰、缩减砚堂的空间比例,而降低砚台本身的实用价值。刘克唐说,他们这一代人经历过文化的缺失,走上制砚的路全凭自己的兴趣和刻苦钻研。如今他对年轻人充满期望。在采访过程中,记者也被传承砚文化的新生代的正能量所感动:刘克唐将自己的儿子刘刚送到法国学习设计,他说,“创新是颠覆性、革命性的。推陈出新,我们既要吸收古代传统的优良的精华,西方文化也不能一味否定,但是怎么将其融入中国文化,值得我们思考,所以,我把孩子送到国外去学习西方的一些理念。”而刘刚从法国留学学成归国后,也在积极为砚文化的传承以及工艺创新作出努力,这种由心而发、秉承家学、手与心相连的匠心精神正是制砚工艺的魅力所在。

由于澄泥砚是用泥土烧制,研磨后砚面的光滑度逊于石砚,却增加了澄泥砚的滑动摩擦系数,所以,澄泥砚比同等硬度的石砚发墨程度要好。绛州澄泥砚的生产曾出现了近三百年的断档,直至20世纪80年代末,版画艺术家蔺永茂携其子蔺涛将其恢复生产,它才重新在砚海中展露新姿。蔺氏父子在关键的烧制技术上取得了突破,同时也陷入了苦恼,蔺涛透露这30年间他不断在进行维权。他说,“一个企业或行业的发展,创新需要知识产权和法律的保护。”

然而,四大名砚之一的端砚面临最大的问题,就是“有些砚商为了找快钱,粗制滥造,以次充好,欠缺包装。”广东肇庆端砚协会副会长、端砚制砚传承人黄伟洪告诉记者。这种短视当然不利于行业创新,如何焕发工艺新的活力是我们需要思考的问题。

不懂行,如何辨别

一方好的砚台

如何辨别一方砚台的好坏呢?黄伟洪说,“好的石材除了具备纯净、滋润、细腻的前提,还要有好的石品花纹。”一般来说,砚方以纯、净为贵,杂质越少越好。有砚上带“星”的,其实这是地质形成时带来的杂质,好坏与否,要看如何理解。比如以山东费县刘庄乡出产的金星石为材料磨制雕刻而成的金星砚,其石料由轻微泥岩构成,内含硫化铁结晶,形成了大者如核桃,小者如米粒,形状各异的金星,这种石料就因稀少而珍贵。

“好的砚,手感很好。”这是张明的经验之谈。但是针对不太懂行的人,如何辨别一方好的砚台,他的建议是: 先刮一下。如果刮过之后指甲缝里有东西,说明砚上打了一层蜡。打蜡是因为石头密度达不到,不够质密;第二,抹一下。如果抹上去油乎乎,是因为涂了一层油。涂油本身没有大毛病,但是涂油之后要马上擦洗掉。如果油被吃进去了,说明石头密度不够;第三,研墨的过程中,好的砚台能快速地把墨切割下来,下墨快,并且发墨也快。下墨、发墨可能区别不是太大,并且很难用肉眼观察到,没有很明显的界限,但是用的时间长了,便能体会到这种不同。除此,据有经验的制砚师傅介绍,一块籽料,在雕刻之前,托空敲一下听听声音,或者打点水过一下,也能看出有没有瑕疵。

另外,砚台对工艺的要求很高,看起来简单的两根线条,关于弧度、边线、宽窄怎么安排,想做出来,也不容易。如今很多的砚台制作,机器就与手工相结合。好一点的砚台,机器只用来开胚,后面每一道工序都要经过手工,打磨也要用手工。机器抛光的话,磨头的边缘肯定会有界线的痕迹,很难做出很润的手感。这也是鉴别砚台好坏的一方面,也是有些砚台为何价高的原因。