白谦慎|《傅山的世界》的机缘

《傅山的世界》的机缘

白谦慎

文化大革命后期,艺术教育在各地慢慢恢复,我在上海向几位老先生学书法。1978年我考入北京大学国际政治系,把业余爱好也带到了北大,除了参加校内的学生书法活动,还研究书法理论,发表了一篇关于书法美学的论文和一些短评。1986年我到美国罗格斯大学政治学系攻读博士学位,由于政治系只给我免学费的奖学金,我就到东亚系担任书法课的助教,教美国人写书法,以此来赚生活费。课余时间,驾车在美国东部参观博物馆,并拜访研究书法的前辈和同道,为国内的杂志撰写报道海外和台湾书法的文章。1989年秋,我决定转行。曾在耶鲁大学美术学院教书法二十余年的张充和女士得知后,向耶鲁大学的班宗华教授(Richard Barnhart)推荐我。班教授是中国绘画史的专家,学生都是研究绘画的,张充和女士对他说,你为什么不招一个研究书法的学生呢?班教授同意了。所以,我还没有进耶鲁大学,就注定要写和书法有关的博士论文了。

但是,选什么和书法相关的题目来写博士论文呢?说来真巧,1990年秋,我刚到耶鲁大学不久,班教授和八大山人专家王方宇先生合办的一个大型的八大山人书画展在耶鲁大学美术馆开幕。展览期间召开了八大山人国际学术研讨会(1991年春),中国大陆的刘九庵和汪世清两位老先生也来参加会议并发言。由于在美国研究书法的人很少,班老师便建议我这个刚入艺术史系不久的学生写一篇关于八大山人书法的文章,在学术研讨会上宣读。那是我第一次在美国的学术研讨会上发言,听众的反应居然不错。在这篇文章中,我讨论了金石学在清初的复兴对八大山人晚年书法的影响。我在研究中发现,山西书法家傅山不但直接参与了当时的金石学研究,而且清初学术风气对他的艺术的影响更为典型,于是我在1992年就确定了以傅山书法作为博士论文选题。

我能如此快地决定选题当然和我有书法实践的背景相关。当时,我练习书法已近二十年,比较系统地关心过中国古代书法的经典。稍有一些书法史知识的人们都知道,书法史上最大的变革就是碑学的崛起,它结束了帖学的一统天下,改变了书法发展的方向。早在1986年春,(那时我还没有出国),我就在《中国书法》杂志上发表了一篇短文,其中谈到了碑学兴起对中国已有的经典体系的冲击,只是当时没有机会做比较深入的研究。我在出国留学以前,对傅山和他的作品也已有所了解。大约在1984年暑假,我回上海探亲。去看望我的书法老师金元章先生时,金先生说,他的一个老朋友在文革时被抄走的傅山的《哭子诗》手卷被退还了,那是一件很精彩的书法。金先生带我去他的朋友家看了那个手卷,还邀我和其他几位喜爱书法的朋友凑钱(每人5元人民币),请一位会摄影的朋友拍了照,每人得到一套《哭子诗》手卷的黑白照片。

我出国时,中国改革开放还不久,经济还没有很大的发展。在美国的中国留学生,除非有全额奖学金,通常都不宽裕。受经济状况限制,我出国六年后,才于1992年暑假第一次回国。那次回国,我到傅山的故乡太原做了初步的实地考察。在太原,我得到了傅山研究专家林鹏先生、山西大学李德仁教授、太原社科院杨光亮先生、晋祠文物研究所郭永安先生等的热情接待。在北京,刘九庵先生安排我在故宫观摩了一些傅山的作品,汪世清先生为我在他的单位(中央教育科学研究所)开了介绍信,到北京图书馆读清初的文集(那时,到北图看善本书要有局级单位的介绍信)。汪世清先生对明末清初的文集非常熟,以后,我每次到北京,他都带我到北图或是科学院图书馆看书(科图也藏有很多清初的文集)。

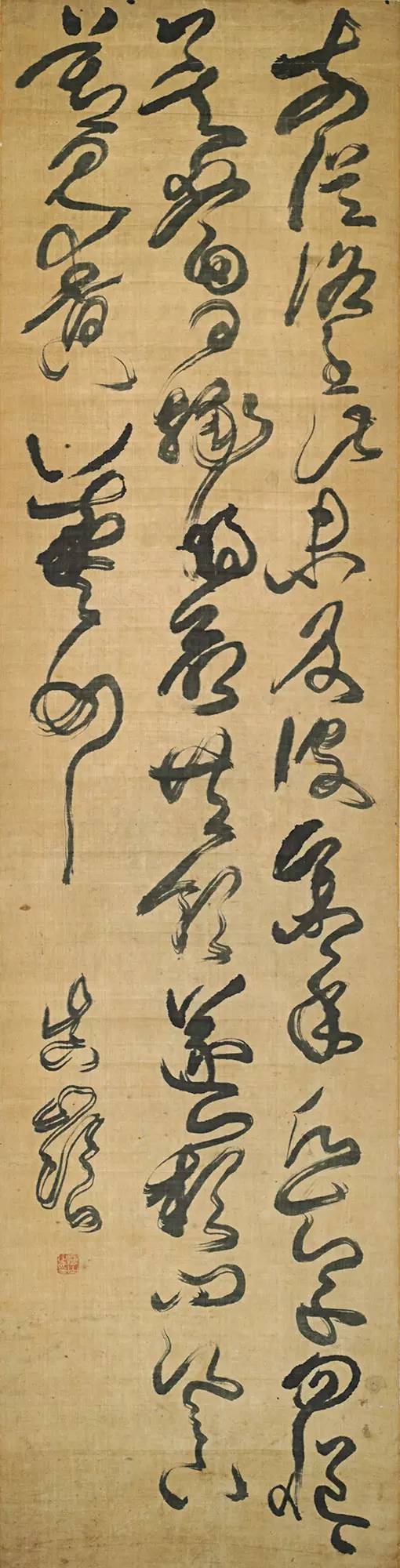

在上海,我去看望金元章先生时,他从抽屉里找出了一个小胶卷盒,对我说:“小白,听说你的博士论文要写傅山,这是当年请人拍的傅山《哭子诗》手卷的胶卷,或许对你有用,你就留着吧。”后来,我的博士论文和《傅山的世界》用的最后一件书法作品,就是这卷《哭子诗》。

1992年,家父尚在香港的一家中资公司工作,我去探亲时,通过刘九庵先生的介绍,拜访了香港著名收藏家叶承耀医师。叶医生在他的诊所接待了我,让我观摩了他收藏的傅山致莲陆十八札手卷。临别,叶先生还把手卷的彩色照片送给我。在从香港回美国的飞机上,我开始根据照片来做这十八通信札的释文。多年的书法训练,使我能够流畅阅读行草书信札。飞机落地时,这卷信札的释文已经基本做好,虽说我还不知道莲陆是谁,但已察觉到这一手卷是研究傅山在清初生活的重要文献。

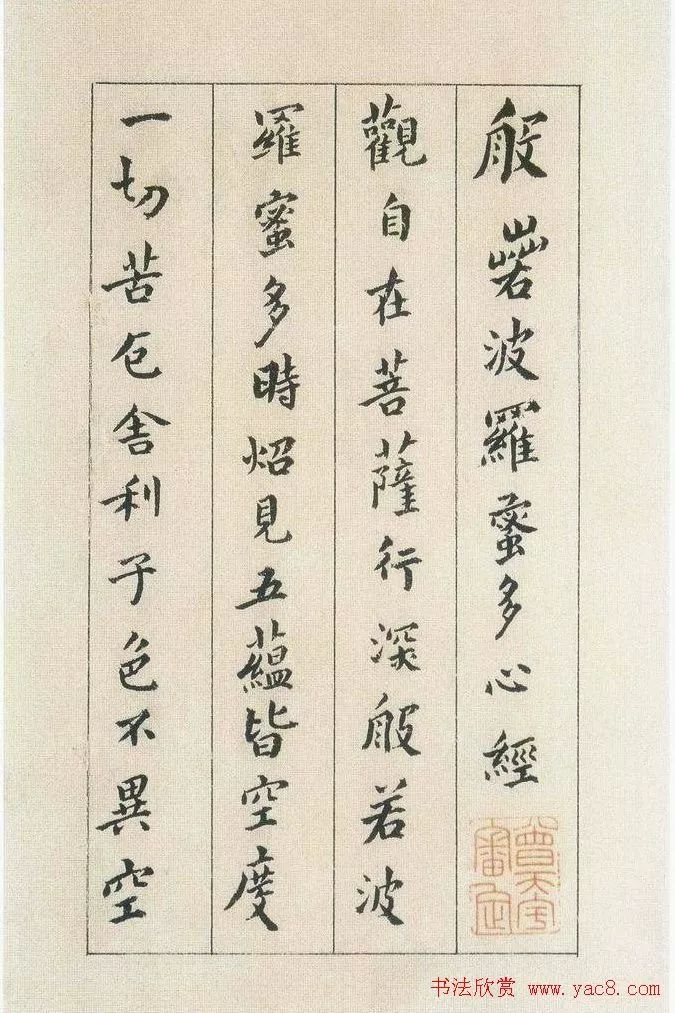

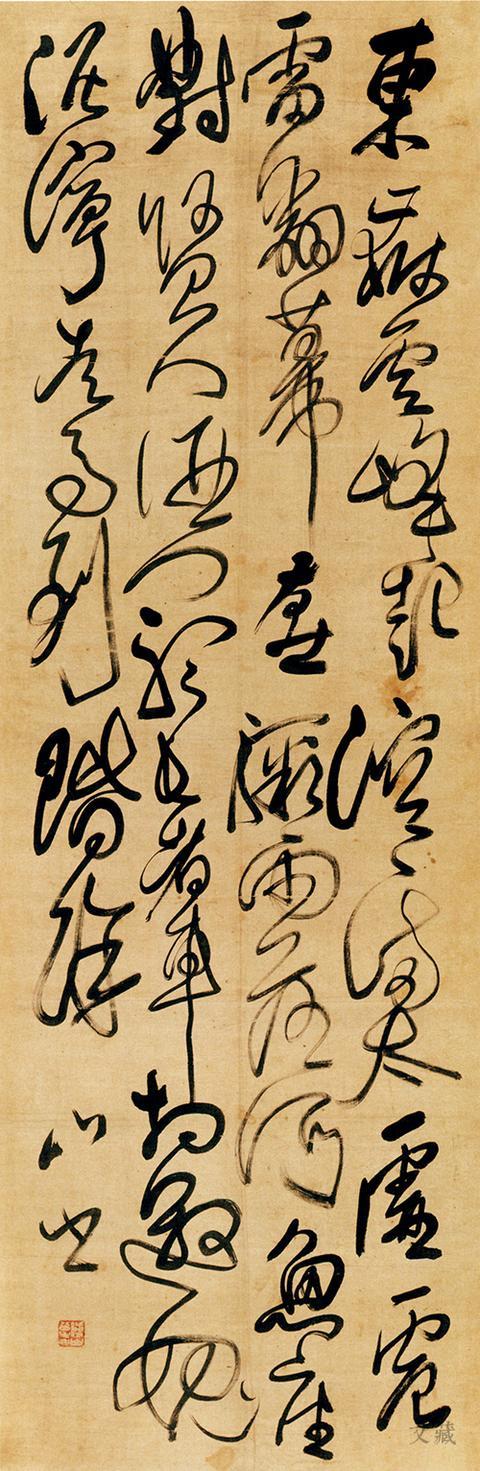

回到耶鲁后,我查出莲陆是明末清初大儒孙奇逢的学生魏一鳌(字莲陆)。魏一鳌是明末的举人,入清后,被新政府派到山西做官,为官期间给予处于困境中的傅山很多帮助,特别是当傅山涉嫌参与反清活动被捕入狱后,魏一鳌冒着生命危险为傅山作证,使傅山脱离险境。魏一鳌还是孙奇逢门下一位非常重要的弟子,他在离开山西后,追随老师发扬理学,在清初的北方学术思想圈是个很有影响的人物。十分凑巧的是,在耶鲁大学美术馆,正好有校友、纽约收藏家路思客(H.Christopher Luce)寄存的傅山赠给魏一鳌的行草书十二条屏,这件作品是傅山在魏一鳌离开山西之际送给挚友的赠别之言,对于研究傅山与魏一鳌的交往和傅山书法的演变,都很有意义。此时,远在北京的汪世清先生为我在北图查到了魏一鳌著作《雪亭诗稿》的抄本。我在哈佛大学的哈佛燕京图书馆又查阅了傅山和魏一鳌的共同友人王余佑等人的文集。这一系列的发现,为我研究傅山和魏一鳌的交往提供了坚实的文献基础。

1992年我初次回国收集资料时,国内的博物馆和图书馆远不如今天来得开放,看东西并不容易。虽然在师友们的帮助下,我所获甚丰,但是,我在收藏傅山书法和文献最多的山西,看到的原作并不多。幸运的是,就在1992年,由山西学者整理的《傅山全书》出版了(版权页记为1991年,但在各地书店上市,应在1992年)。这部书收录了经过几种版本校勘过的《霜红龛集》和许多从未发表过的傅山著作,是研究傅山的生平、交游、思想、艺术最重要的文献。它的出版使我不需要通过关系就能看到一些不易看到的文献资料。我在许多场合说过,没有山西学者的文献整理工作和他们的研究,我要在六年内完成博士论文不但不可能,质量也将大打折扣。

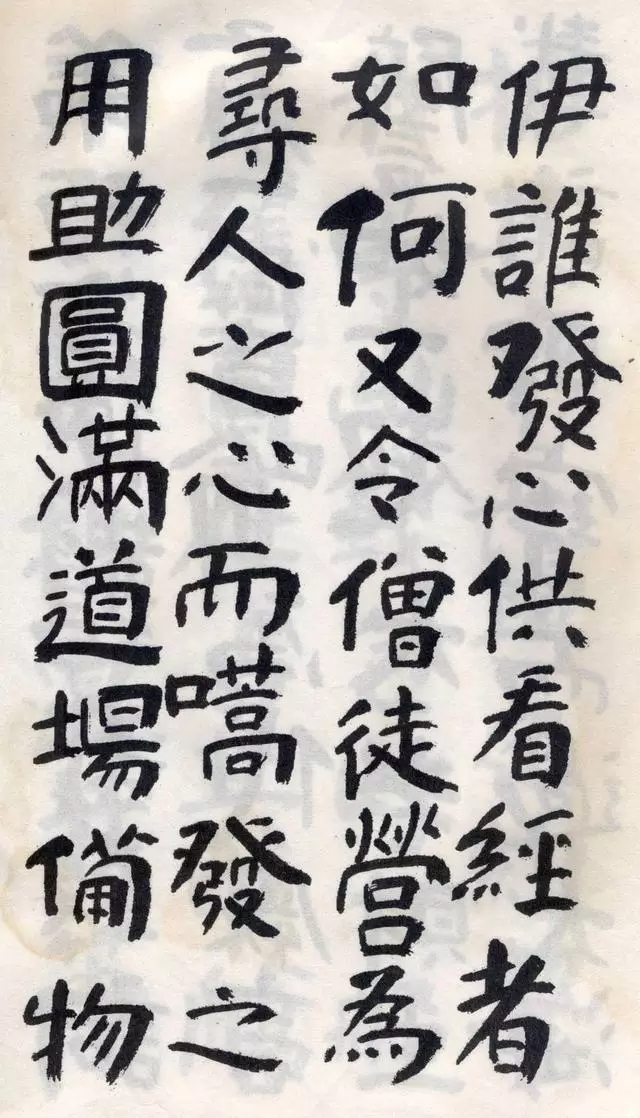

1993年,耶鲁大学中国留学生组织了中国大陆留美学生第一个访问台湾的代表团,我是团员之一。在那次访问中,我参观了故宫,并和神交多年的台湾书法界的一些朋友们见了面。我到台北时,正好一个画廊在前不久收进了傅山的《啬廬妙翰》长卷,当时画廊老板向台北故宫兜售,故宫书画处的朱惠良女士和书法家张建富先生因知道我在研究傅山,在这个手卷被高雄的一个收藏家购走前,分别为我做了复制品。由于这件作品充满了非常奇怪的异体字,引起我对晚明和清初书写异体字风气的关注。数年后,这件作品又辗转进了台北何创时书法基金会的收藏,我和基金会的何国庆先生很熟,观摩就更方便了。由于这一作品特别能反映傅山那个时代标新立异的风气,英文版和三联版的《傅山的世界》都用它做了封面。

1994年,我再次到太原收集资料和实地考察。我去拜访林鹏先生时,不巧林先生回河北老家了,林师母在家,说老林有个学生姚国瑾,也研究傅山,你们可以谈谈。姚国瑾本是学工科的,但酷爱文史,从山西耆宿姚奠中、张颔、林鹏诸先生游,对山西的史地很熟悉,因为我们有共同的学术话题,一见如故。从那以后,我们一直通过书信来讨论傅山研究的问题,我从中获益良多。

1994年秋季,我开始着手写作博士论文,1996年完成。博士论文以傅山为中心,探讨清代学术风气的转变对碑学书法萌芽的影响。博士论文委员会中,史景迁教授对这篇论文的评价甚好,认为比较严谨扎实。班宗华教授则认为,我对晚明文化的关注还不够。加州大学的石慢教授认为,论文的叙述不够流畅。他们的意见后来在写作英文版的《傅山的世界》时都采纳了,我不但加重了晚明文化在全书中的份量,在叙述上也下了不少功夫。

就在我考虑如何把博士论文改写成英文书时,哥伦比亚大学的商伟教授邀请我参加他主持的一个关于晚明印刷文化的项目。商伟兄和我妻子是北大中文系78级文学专业的同班同学,本科毕业后读研究生,又留在北大任教。因为他喜爱书法,写得一笔俊逸的钢笔字,我们在北大的时候就常往来。他到哈佛大学读书时,我们也常联系。参加商伟主持的这个项目后,我开始关注晚明的印刷文化,发现晚明人出版印谱、傅山写异体字、杂书卷册等,都能从印刷文化的视角予以观察和解释。可以说,当印刷文化这个角度被引入我的思考和写作中后,整个一盘棋就活了。

2002年,我的英文书稿被哈佛大学接受。这年我到台北参加学术会议,顺便拜访收藏家陈启德先生。在他的收藏中,我见到了18年前在上海观摩过的傅山《哭子诗》手卷,此时,我的老师金元章先生已经去世8年了。重观这一手卷,感概万千。陈启德先生从事水泥制造业,喜爱中国古典艺术,不但收藏书画,还创办了石头出版社,出版艺术史书籍。陈启德先生希望《傅山的世界》能由石头出版社翻译出版,我婉言谢绝。我告诉陈先生,我打算出版一本专业性比较强的明清书法史论文集。陈先生并没有因此打退堂鼓,而是委托他的助手黄逸芬女士多次和我接洽。我被陈先生的诚意感动,同意在台湾出中文繁体字版《傅山的世界》。

由石头出版社组织的初译结束后,我开始校订和改写。为什么要改写呢?因为,西方读者不熟悉中国书法,我用英文写作时,要照顾到读者的接受能力,介绍一些背景知识。这些知识在中文的语境中,就完全不需要了。而且,中文读者比较熟悉我讨论的时代背景,对细节的要求更高。好在我曾发表过一些相关的中文论文,有些内容可以补充到中文版中去。改写花了近一年的时间,中文版的《傅山的世界》,虽然在结构和观点上没有改动,但是具体的内容多了,篇幅比英文版大约多出了10%—15%。

虽说我花了很多精力来修改译文,努力使之符合中国读者的阅读习惯,但几遍修改之后,依然觉得翻译腔很重。于是,我向老友刘涛求助。刘涛兄的文字简洁准确,2003年,我曾在国内出过一本讨论书法理论的书,就曾请他修改润色过。他在中央美术学院教书法史,还能为拙著把关。谁知这一求助,还带来了一个意外的结果:刘涛的妻子孙晓林是三联书店的资深编辑,认为拙著符合三联的出版品味。于是三联书店和石头出版社联系,出简体字版,孙晓林任编辑,刘涛为特邀编辑。

2005年,《傅山的世界》繁体字精装本问世(编辑为黄思恩女士),印刷精美(有彩色图版),价格甚昂,约合人民币四百多元一本。次年4月,三联简体字版问世,定价41元人民币。三联版将附注放在每页正文的旁边,甚合我意。为了让正文阅读流畅,我在写作时,把许多论据和相关信息放到注里去了,这些信息对有学术兴趣的读者是比较有用的。附注与正文同页,对读者来说比较方便。书的封面由三联资深美编宁成春先生的工作室操刀,新颖别致,和傅山一生所追求的“奇”甚是吻合。

三联版《傅山的世界》问世至今整整七年,也正好印了七次,印数达到三万余册,对一本学术著作来说,算是不俗的成绩。能达到这个销量,当然和这本书带有跨学科的性质有关。但我一直认为,一本学术著作,最重要的是要得到本领域专家的认可。令我感到欣慰的是,书法史界和傅山研究的同道们,予以基本肯定。

回顾《傅山的世界》的研究、写作、出版过程,深感幸运,这一路走来,多遇贵人,也抓住了一些可遇不可求的机会。艺术史在中国是一个很年轻、也颇有特殊性的学科。艺术史学者不但要阅读由文字构成的历史文献,还要处理图像资料,熟悉艺术的语言。20年前我开始研究明末清初书法史时,条件远不及今天。即使是今天,也还有大量的文献和图像资料没有整理出版,这就增加了明清艺术史研究的困难,师友和同道的帮助和指教也因此显得格外重要。艺术史这个学科也因其年轻,而大有可为。