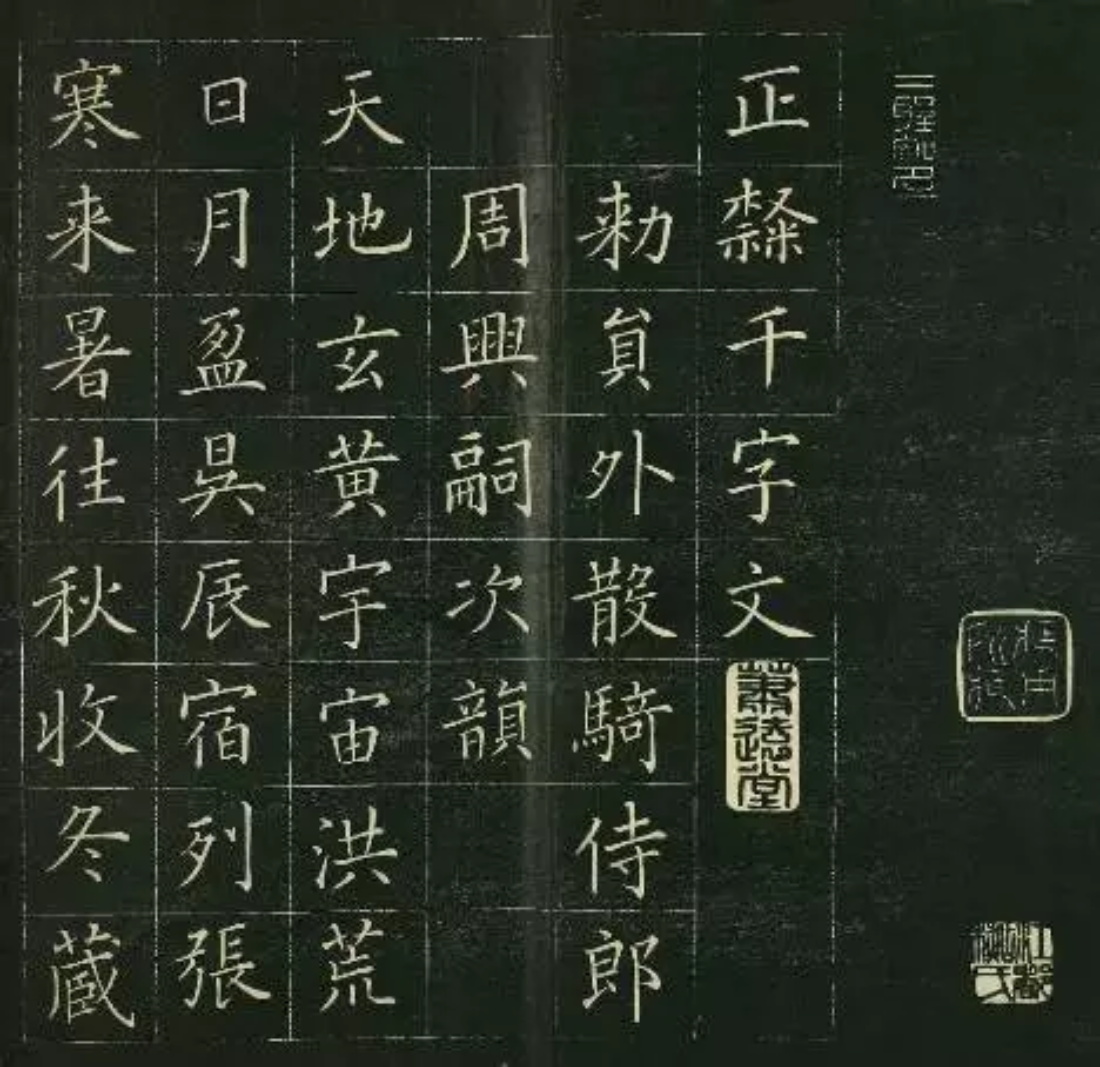

日本书家良宽 :我们的爱情是月亮

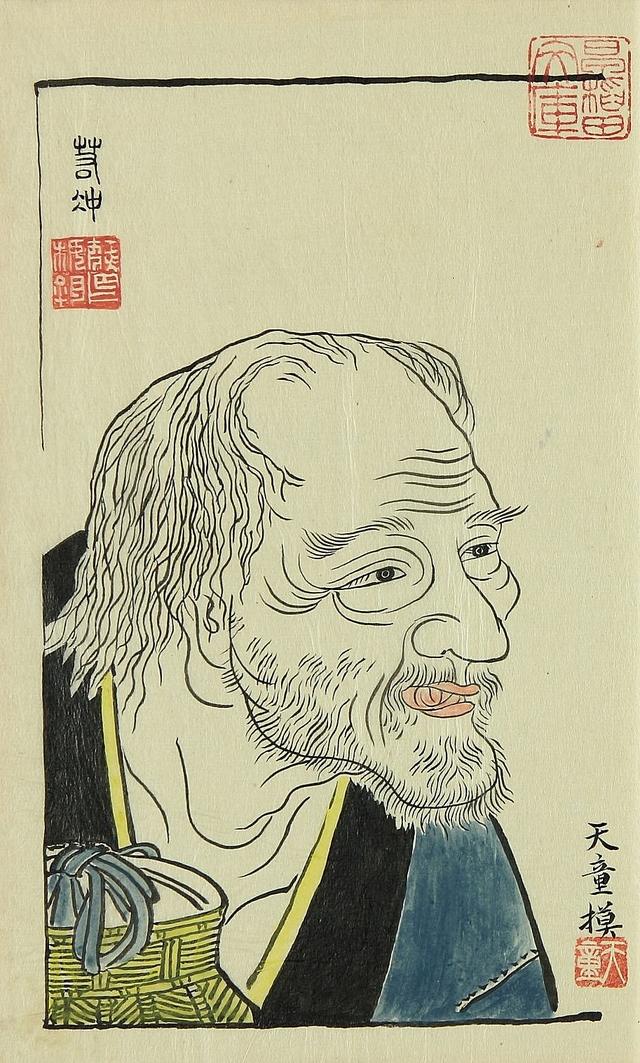

良宽(1758-1831),新潟人,山本氏。

十八岁随从玄乘五年,随从国仙,嗣其法。

游方二十余年,四十三岁返乡。

住庵十四年,又在山下庵居十年。

七十五岁寂。

良宽平生寡欲恬淡,超然于毁誉褒贬。

常以翰墨作佛事。

其诗作存有三隐布袋之遗韵,

和歌带万叶风格,书风亦颇富雅趣,

为世人所赏玩。

著有《诗歌集》一卷。

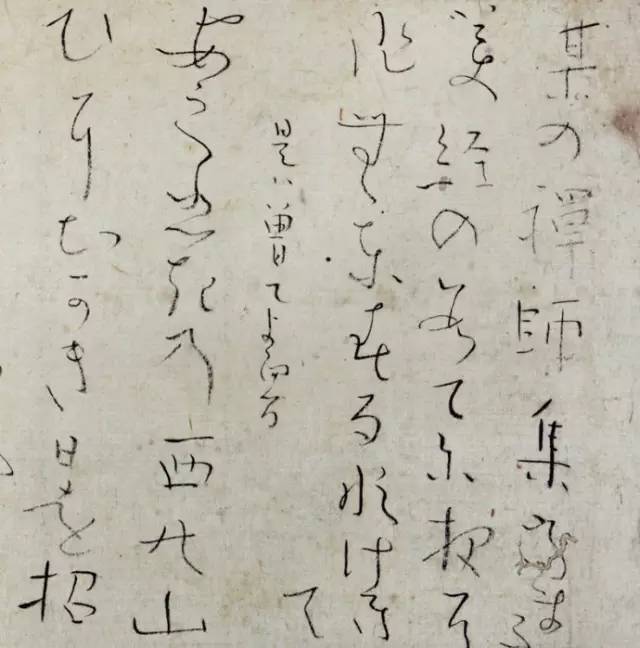

据记载:良宽曾学习过二王、怀素、黄庭坚的草书以及小野道风的《秋荻帖》,同时从日本假名书法中得到灵感。

良宽书法当时与寂严、慈云齐名。

良宽最不喜欢“书家的字、厨师的菜与诗人的诗”,

因为这里面只有技巧而没有自性,缺乏内蕴,过于一本正经而缺少自然而然的品质。良宽从中国、日本的古典书法着眼,在二者的融合中特立出自己的个性。

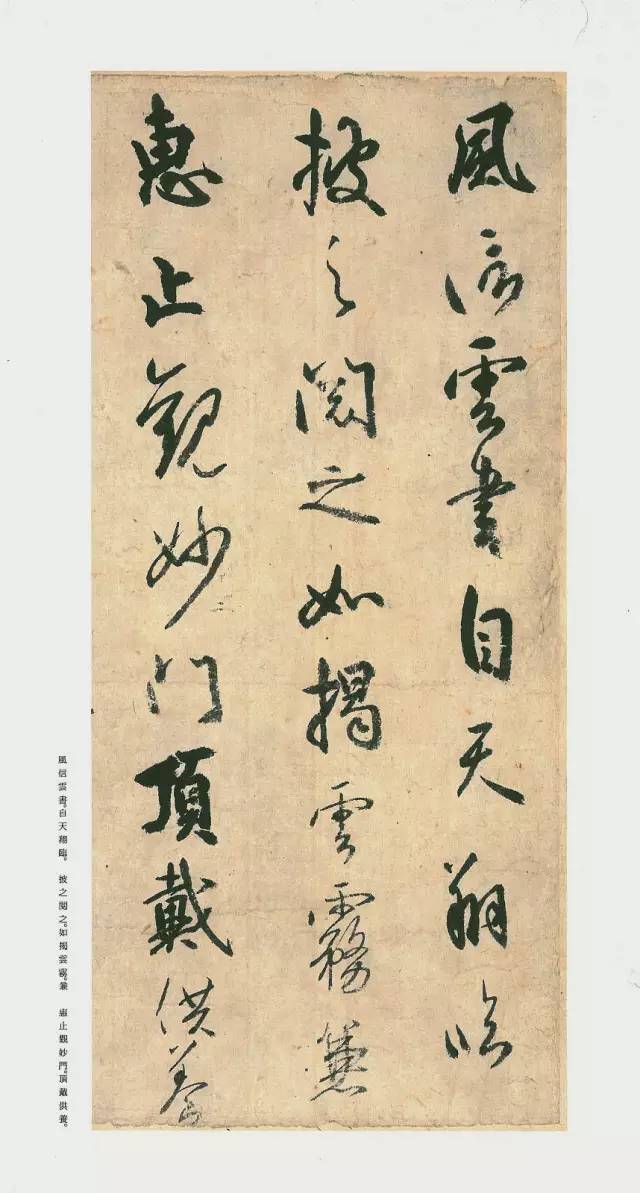

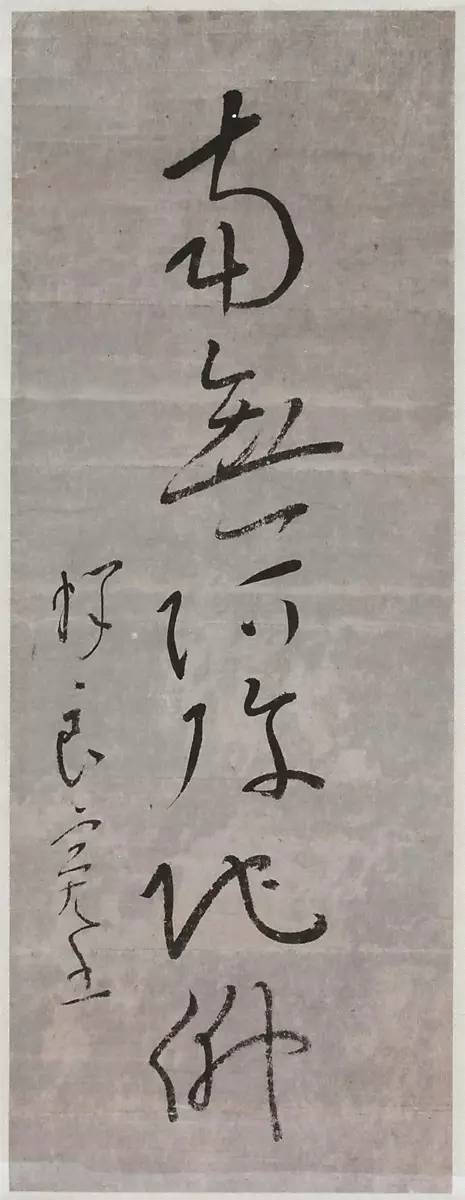

良宽“天上大风”这幅字最有名气

故事是这样的:1830年春天,云水行脚来到新潟县一处大堤。许多孩童在放风筝,却苦无好风。一名小孩拿着一张大纸,要求良宽写字:“要做风筝的。”“写什么呢?”“让风大一点吧。”于是,良宽禅师了“天上大风”四个字。

良宽的书法与诗

•

贼子拂袖去,月光倚窗前,

纵然失世界,与君爱永存;

贼子乎,疾病乎,焉能令那爱意不复存,

我们的爱情是月亮

生涯懒立身,腾腾任天真。

囊中三升米,炉边一束薪。

谁问迷悟迹,何知名利尘。

夜雨草庵里,双脚等闲伸。

也与儿童斗百草, 斗来斗去转风流。

日暮寥寥人归去, 一轮明月凌素秋。

春日眺望,

群鸟嬉戏,

心最乐。

寒夜空斋里,幽烟时已迁。

户外竹数竿,床上书几篇。

月出半窗白,宛鸣四邻禅。

个中何限意,相对也无言。

浮云霞彩春光火,终日与子戏拍球。

习习清风明月夜,通宵共舞惜残年。

并非逃遁厌此世,只因独爱自逍遥。

静夜论文如昨日,风雪回首已两旬。

含翰可临瘗鹤铭,拥乞平叹老朽身。

家有猫与鼠,总是一蒙皮。

猫饱白昼眠,鼠饥玄夜之。

猫儿有何能,觑生屡中机。

鼠子有何失,穿器也太非。

器穿而可补,逝者不复归。

若问罪轻重,秤可倾猫儿。

川端康成在诺奖颁奖典礼

川端康成在诺贝尔文学奖获奖演说《美丽的日本的我》(美しい日本の私)中对良宽有不少的描述,其中表达了他对良宽的推崇:

“自古以来,日本人在春、夏、秋、冬的季节,将平常四种最心爱的自然景物的代表随便排列在一起,兴许再没有比这更普遍、更一般、更平凡,也可以说是不成其为歌的歌了。不过,我还想举出另一位古僧良宽所写的一首绝命歌,它也有类似的意境:“秋叶春花野杜鹃 ,安留他物在人间。”

这首诗同道元的诗一样,都是把寻常的事物和普通的语言,与其说不假思索,不如说特意堆砌在一起,以表达日本的精髓,何况这又是良宽的绝命歌呢?

“浮云霞彩春光火,终日与子戏拍球。习习清风明月夜 ,通宵共舞惜残年 。并非逃遁厌此世 ,只因独爱自逍遥。”

良宽遗物笏

良宽遗物锡杖

良宽遗物水指

(一种茶具,盛放净水用)

良宽的心境与生活,就像在这些歌里所反映的,住的是草庵,穿的是粗衣,漫步在田野道上,同儿童戏耍,同农夫闲聊。尽管谈的是深奥的宗教和文学,却不使用难懂的语言。

那种“和颜蔼语”的无垢言行,同他的歌和书法风格,都摆脱了自江户后期,十八世纪末到十九世纪初的日本近代的习俗,达到古代的高雅境界。直到现代的日本,他的书法和歌仍然深受人们的敬重。他的绝命歌,反映了自己这种心情:

位于日本新潟县的良宽纪念馆

自己没有什么可留作纪念,也不想留下什么,然而,自己死后大自然仍是美的,也许这种美的大自然,就成了自己留在人世间的惟一的纪念吧。这首歌,不仅充满了日本自古以来的传统精神,同时仿佛也可以听到良宽的宗教的心声。

“望断伊人来远处 ,如今相见无他思。”

良宽还写了这样一首爱情歌,也是我所喜欢的。衰老交加的六十八岁的良宽,偶遇二十九岁的年轻尼姑纯真的心,获得了崇高的爱情。这首诗,既流露了他偶遇终身伴侣的喜悦,也表现了他望眼欲穿的情人终于来到时的欢欣。“如今相见无他思”,的确是充满了纯真的朴素感情。

位于日本新潟县的良宽纪念馆

良宽七十四岁逝世。他出生在雪多越后,同我的小说《雪国》所描写的是同一个地方。

就是说,那里是面对内日本的北国,即现在的新海县,寒风从西伯利亚越过日本海刮来。他的一生就是在这个国里度过的。他日益衰老,自知死期将至,而心境却清澈得像一面镜子。

这位诗僧“临终的眼”,似乎仍然映现出他那首绝命歌里所描述的雪国大自然的美。我曾写过一篇随笔《临终的眼》,但在这里所用的“临终的眼”这句话,是从芥川龙之介自杀遗书中摘录下来的。在那封遗书里,这句话特别拨动了我的心弦。

“所谓生活能力”,“动物本能”,大概“会逐渐消失的吧”。

位于日本新潟县的良宽纪念馆