陈丹青:绘画的年龄实在太老了,我不过就是在意淫!

身旁杵满了摄像机和相机,有记者向陈丹青提问:有些江湖画家压根儿不会画,但通过一些渠道能进大展馆办画展,你怎么看?

“我就是江湖画家。”陈丹青笑道,他起身走出去:参观的人群早已在博物馆前厅挤得水泄不通。

三间展厅,墙上挂有毕加索、马蒂斯、委拉士开兹、沈周、董其昌。六十多件所谓“静物”画,画的全是画册。展墙上贴着陈丹青的自述:“这里没有一件我的作品,但每块画布签着我的名字。”

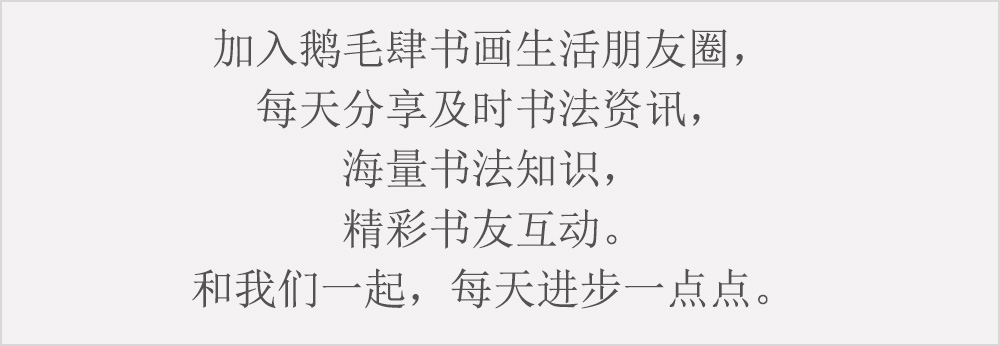

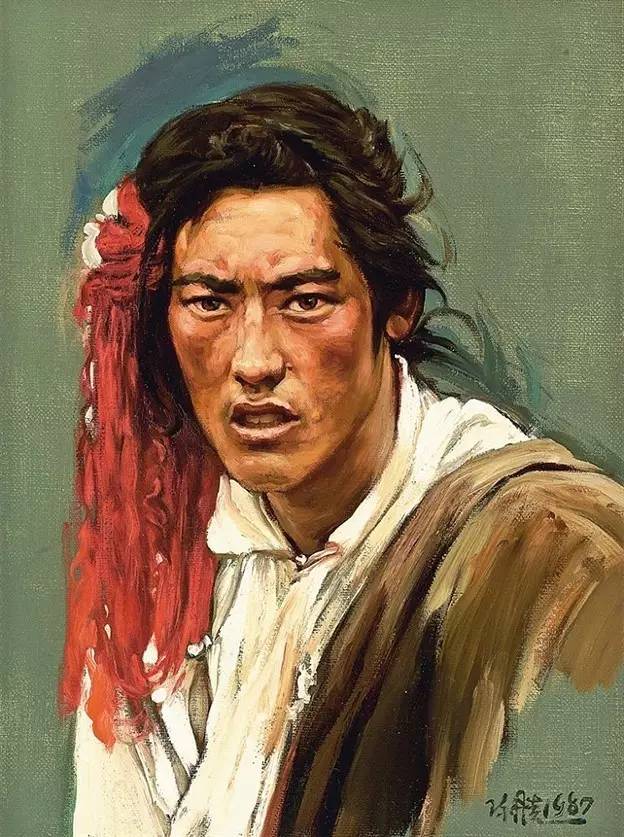

1998年秋,这些画册写生由几位朋友张罗在南京,办了内部观摩的小展览。当时陈丹青给国内同行的记忆还是《西藏组画》。销声匿迹十多年,这么一堆“静物”画,大部分观众接受不了。“又没生活,又没主题,怎么回事?”陈丹青回忆那些回馈:“几位评论家当面指出:你出国后,完全失去了创造力。”2000年,陈丹青受聘清华美院。校方得有个汇报,又办了展览,这些“静物”画还是令很多人不解。不过有七零后、八零后青年告诉陈丹青,他们喜欢他的画册写生。他记得有位青年私下对他说,其实不那么喜欢《西藏组画》,理由是:“你们那代‘文革’画家的东西,都差不多。”

2006年底,陈丹青离开清华美院,重归江湖。

“将近二十年了,画册还没有画厌,你要是给我一本好画册,我就想画。”但他的“画册写生”实际是对绘画非常恳切的放弃,“算了。我不动脑筋去画什么了不起的画。绘画早该退休了。”

我管画册写生叫做“静物”, 其实是耍赖!

画册写生和实物写生有差别吗?

陈丹青:有,我画过自己的皮鞋,还可以,但没画出一幅成功的传统意义上的静物:水果、花,或者什么摆件。我管画册写生叫做“静物”,其实是耍赖,但我想不出别的词语和定义。

你说看见的不是谁谁的画,看见的只是画册,这两者的差别在什么地方?

陈丹青:古人对着真迹临习,今人对着印刷品临习,但印刷品是伪经验。我画这批书,是肯定伪经验,同时把伪经验变成真经验。这个真经验是有折扣的,可疑的,但正好是我们所有人的经验,我只是把它说出来:这个伪经验,你也有,谁都有。

当你看董其昌或者哈尔斯的画册,你不会怀疑这是董其昌和哈尔斯,但其实他俩待在博物馆里,照本雅明的说法,独此一件,你不可能看到的。你听到的贝多芬不是贝多芬,也不是那位指挥家,而是唱片或碟片。现代传播让你觉得听到了他、看到了他,这就是伪经验,但又是真经验。我的画就是肯定这种经验,肯定悖论。

另一种说法,就是所谓“引文”。据说《尤里西斯》运用大量引文,本雅明、罗兰·巴特,私下都有野心:引用别人的文章,汇集成一本小说。你选择引文,已经有作者意识。你把这部分和那部分衔接、排列、错置——有点类似秘书或编辑的工作——是有快感的,无穷的快感。我亲手画了这么多“引文”,就是不断哄骗自己的过程:当你照着“他”画时,我觉得我就是董其昌,我就是哈尔斯!

画个巴洛克时期的人脸,烦死了; 可是写一幅字, 一根烟功夫就写好了!

画哪些,不画哪些,你怎么选择?

陈丹青:我失控了,所有画家的我都想画,但我没有那么多时间。并不是所有画册都能入画。第一,我选择的不是哪位画家,而是某一本画册,画册有大小、有厚薄,版本、年份都不同。第二,我在乎排版,计较那幅画印在什么位置,经典图像如果排版不好——我觉得不好,就放弃。

我的画出现很多局部,比如卡拉瓦乔,这些局部根本不是原作,而是电脑切割。我也画了不少董其昌、文征明、沈周的局部,他们都被现代排版篡改了,我们看经典的眼光,因此都被改变。

艾柯和法国剧作家卡里埃尔的对话录《别想摆脱书》,卡里埃尔说了一句经典的话:“古代的艺术不断让你惊讶。”我想,惊讶的手法之一,就是电脑排版,经典经得起任意切割,哈尔斯和沈周要是看到,一定大为惊讶:我的画怎么变成这样了?

奇怪。最容易画的是董其昌和委拉士开兹。印刷品浓缩了他俩原作中许多性感的部分,虽然模糊走样,可是魅力仍然在,仍然给我的临摹带来快感。

外国画家里难画的有谁?

陈丹青:眼下我选择的几位没有难到让我无法克服。伦勃朗蛮难画的,但我不太喜欢他。我年少时当然绝对崇拜他,开眼界后,发现风格印记太显著的作品,我都不太喜欢。我喜欢相对打开的作品,喜欢作者的隐退。董其昌从不号称自己的风格。中国文人几乎都这样,公然写明这幅画仿倪云林,那幅画仿黄公望,唯恐别人不知道。那不是谦虚,而是牛X,好比现在名片上写明自己挂靠哪个权力部门一样。中国绘画就是这么一种文明,它不但承认,而且标榜,认为前人比自己重要,不断沉醉在复述他人的境界。作者的“自我”怎么办呢?有句文人画家的话很牛逼,很诚恳,(大意)“我恨不见古人,也恨古人不见我!”

这就是中国古典画家的信条,和西洋人相反。马奈懂古人,他的同行就批评他总是眼光盯着几位古人下笔,中国画论叫做“笔笔有出处”,这在古典中国正好是美德。

笔触你也会去接近吗?

陈丹青:当然,巴不得!我告诉你,最容易画的就是书帖。书帖不是图像,而是符号,规约了几千年,方便使用辨识,它给我带来方便。画个巴洛克时期的人脸,烦死了,很难的,可是写一幅字,一根烟功夫就写好了。

用油画颜料画中国画的色调,困难吗?

陈丹青:印刷品色调跟原作没法比,它相对简单,很容易调出来。可是见了鬼了:最容易调的是水墨画色调,画成油画后,它比西画印刷品好看,雅、清淡,又很丰富。水墨画的暗示色调多于显示色调。我只要画国画画册,画面自然会雅。人看了对我说,你心很静,其实完全误会。我画西洋画册,画卡拉瓦乔的杀头画面,心也很静。绘画就是骗人嘛!我画董其昌和沈周,经常很亢奋,因为比西画容易画,可是画完后,变得我像个好和尚,心无杂念,一天到晚在吃素。

一个中国哪里吃得下这么多画家?

你画画册的过程中,对那些画家有什么重新发现?

陈丹青:哦,太多了!画得顺了,进入情况了,我会不断暗自惊讶:他妈的!他们比我想的还要更好,好得不可思议!

为什么你不选择现当代画家?

陈丹青:选择过,不成功。我还画过现代摄影集册,很快放弃了。有些图像拒绝复述,有些图像欢迎复述,再怎么复述,还是性感,我不知道为什么会这样。图像领域还有很多可能性,也许会出现哪个画家专门画另一种印刷品,画现代摄影,甚至商品广告,他的才能我没有,他会画出非常好看的、让我意外的所谓“静物”。

你还画人像吗?

陈丹青:画。这是老习惯,就像老年人唱来唱去还是革命歌。一个人总会重复少年时干的傻事。我画书,有个焦虑在后面,20世纪画家最大的困扰就是:我画什么?太多主题被画过了,太多形式被试过了。你可以再来玩,但你很难超越前人。

约翰·伯格评论毕加索,讲到关键的一环:为什么毕加索晚年画的不好?因为他不知道画什么,他苦于没有新的素材。画什么、怎么画,是一对问题,你不能拆开。绘画在20世纪的功能被摄影和电影拿走了,在古代,绘画等于摄影和电影,教堂的壁画,贵族的群像,宗教画,历史画,战争画,在过去的世纪几乎是国家大事,王侯平民看着绘画,全部当真,有敬畏。十九世纪后,绘画变成所谓艺术,是赏玩的经验,今天激动人心的是电影,是数码世界。

绘画的年龄实在太老了。在所有现代画家那里,绘画变成自私的意淫的玩意儿,我不过就是在意淫。如今绘画只跟画画的那个人发生关系,如果幸运的话,画家和少数有钱人发生关系。画家成了记忆性角色,成了文明的保留物种。它和社会与时代曾经有过的那种关系,那种至关重要的传播关系、精神关系,再也不可能了。

你说绘画现在已经不重要了。是不是有一批专注于绘画的人会被淘汰掉?

陈丹青:我愿意靠这些“静物”自我淘汰。但在中国,很多早该淘汰的事物,不但没淘汰,还大规模发展。艺术学院不该这么多,全世界艺术学院最多的就是中国。还在教所谓纯绘画,这是本该闲置的种类,可是越来越发达。农学院、林学院都要附个美术学院,历年培养太多画画的人没出路,只有拼命钻,钻到各个学校,教美学、教绘画,建系后,慢慢变成学院、学校,于是院长副院长系主任一大堆,有饭吃了。现在也饱和了,80后、90后毕了业就没事干,中国社会哪里吃得下这么多画家?

在你看来,绘画会有一天重新变得重要吗?

陈丹青:在欧美,绘画一直在,不断出现天才的画家。但它不再重要,它走入一整片风景,就是所谓当代艺术。其中一块还是绘画,但跟我们所知道的绘画,完全不一样了,跟30年前的绘画、跟那些已经很前卫的绘画,也很不一样。我无法跟你描述今日西方绘画,以我的观察,绘画变成一个小可爱,一个识趣的配角,这是对的,但所有事情在中国的形态,都是异样的。“与时俱进”这句话应该对应另一句话:“与时俱退”,可是该退的事物,它不肯退。