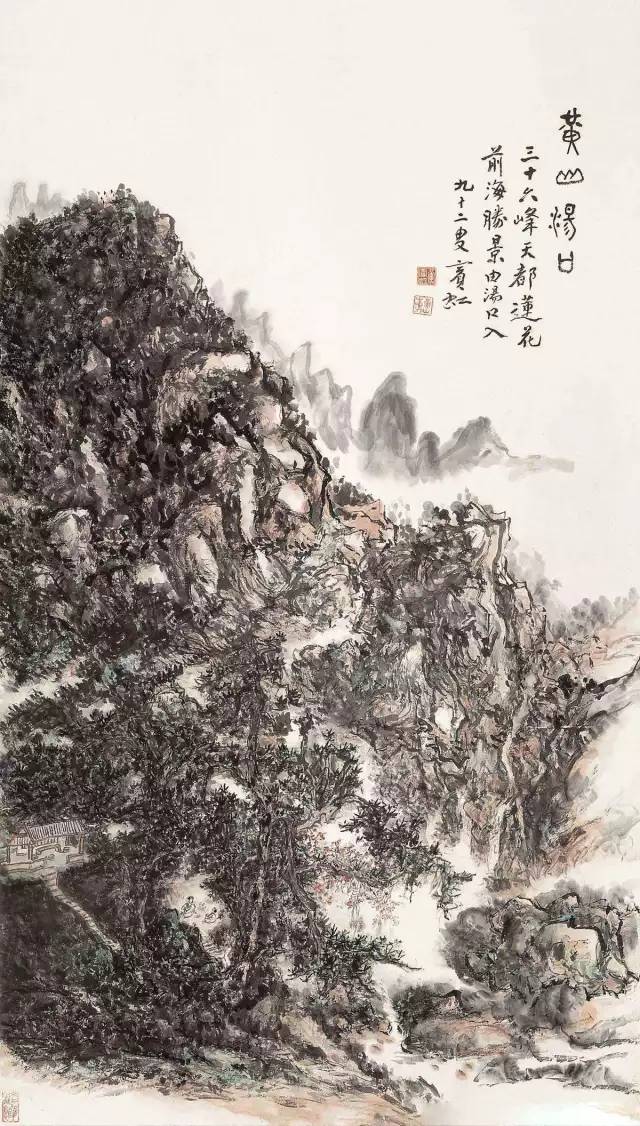

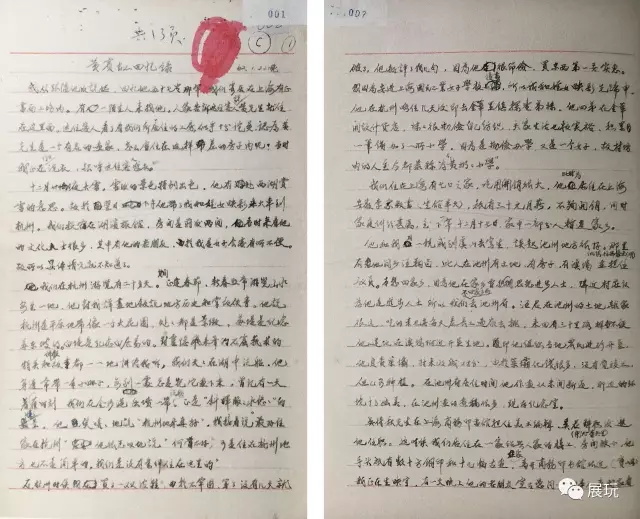

黄宾虹太太宋若婴亲笔手书的回忆录

关于黄宾虹的文章很多。但从来没有一篇文,能像他夫人宋若婴的《黄宾虹回忆录》这般生动亲切,以最亲近之人的视角,回忆黄宾虹的大半生经历——

-

他笑嘻嘻地说:“杭州地方真好。”我接着说:“最好住家在杭州。”他很感叹地说:“何尝不好,可是住在杭州地方也不是简单的,我们是没有条件住在这里的。”

-

他酒量很大,晚年因为目力不佳,我要他吃得少一点。不过我下厨房去做菜时,他就吃得多了一点。偶尔给我碰上了,他开玩笑似地说:“这不是我要多吃,是酒瓶自己跑过来的。

-

他在生活上一贯很俭朴的,在上海时出门不坐车子,他最不爱坐黄包车,认为这是很残忍的。

-

扬州地方各样的娱乐都有,有一次他的他朋友请他吃花酒,有一位姑娘待他很好。他朋友是抽大烟的,他也抽着玩。那姑娘把烟枪从他嘴上夺下来丢掉,并说抽大烟对身体不好的,从此他一辈子不吃大烟。他常说,这位姑娘心肠很善良,可惜流落在风尘场中。

浙江省博物馆的《金石书画》第一期展览上,曾展出过这篇难得一见的手稿。其实,在早前浙博研究员黄莺所著的《宾虹南归形迹录》一书中,也收录了这篇回忆录的全文,只是这本书目前在市场上已经绝版(孔夫子旧书网的最后一本也被我们买走了~~(>_<)~~)。再来读几段:

-

我们住在上海,上海西门里的时候,与张大千左右为邻。我看到上门要张大千画画的人川流不息,我随便说了一句。他讲元朝盛懋和吴仲圭的一段故事给我听,并说:“我的画将来有识者会发现的。”

-

他把古画始终看为是参考资料,是研究品。他常与朋友们讲:“我藏书画的目的是四个字,即‘蓄物求知’。”所以不完整的古画,名头不大而画确实好的他都要。当时有些学生认为买古画一定要选择名头,要完整的才要,他很不赞成。

-

他对清人宋光宝的画很推崇。宋光宝画得很生辣,不为一辈人所喜。他很感叹地跟我讲:“当时宋光宝的处境很困难,不为人重视,好似同我现在的处境差不多。”

-

他用颜色与众不同,许多颜色都是自己调制的。石绿是把山中矿石磨碎,色泽特别好。石青是以祖宗人像画上刮下来的,是托人找来的。赭石是从产地弄来自制的,比市上买的要红一些。胭脂是明朝宫内擦脸用的,象粉扑一般,自己把它提练成膏。花青是找染坊内的花青碎子。

-

自北京归来后,作画没有一天间断过。他酒后茶余时常与我讲:“人家说我画得太黑,不漂亮。不久将来人家要研究我的画,现在当然不为人家所欢喜。”他对晚年画得漆黑的一路画很有信心,他还说:“画要走正宗的路子。”

为了分享这段生动的回忆,我们依据《宾虹南归形迹录》一书将全文整理了出来(手打得非常辛苦,所以还望随意复制)。《黄宾虹回忆录》为1962年1月22日宋若婴手写,整理出版时,内容以宋若婴手稿为准,个别错字仍保留不作修改。本次推送亦然。

黄 宾 虹

1865 - 1955

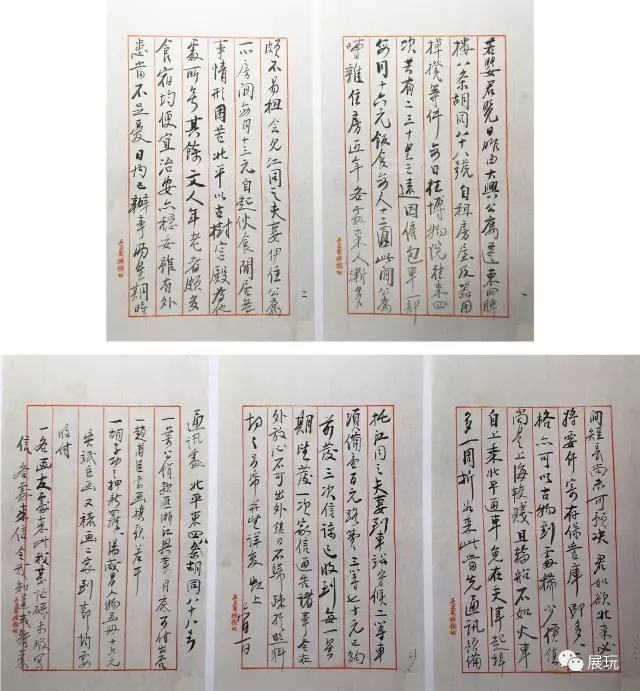

黄宾虹回忆录(手稿)

图©浙江省博物馆编《金石书画》第一卷

黄 宾 虹 回 忆 录

文|宋若婴

我从随他后说起。回忆他五十七岁那年,我们寄居在上海有正书局工场内。有陌生人来找他。人家吿诉这位客人说,黄先生就住在这里面。这位客人看了看我们所居住的工房,似乎十分诧异,认为黄先生是一个有名的画家,怎么会住在这样差的房子内呢?当时我正在门口洗衣,招呼这位客人进去。

十二月二十六日,夜大雪,雪后的景色特别出色,他有赴西湖赏雪的意思。故于翌日下午,他带了我和姪女映彩乘火车到杭州。我们投宿在湖滨旅馆,房间是前后两间。当时来看他的文化人士很多,其中有他的老朋友。由于我是女子,会客有所不便,故所以情况就不知道了。

我们在杭州游览有二十多天。其间(期间?)正逢春节,新春照常游览山水。每至一地,他对我洋尽地叙说地方历史和掌故佚事。他说杭州是平原地带,像一个大花园,处处都是景致。苏堤是纪念苏东坡的,白堤是纪念白居易的。对灵隐飞来峰的石窟艺术的特点和佛教故事都一一地讲给我听。我们天天在湖中泛船,他身边常带一本小册子,每到一处总是把它画下来。曾记得有一天薄暮(已用记号换位)时刻,我们在金沙港、岳坟一带泛船。正是“斜晖脉脉水悠悠”的晚景,他笑嘻嘻地说:“杭州地方真好。”我接着说:“最好住家在杭州。”他很感叹地说:“何尝不好,可是住在杭州地方也不是简单的,我们是没有条件住在这里的。”

宋若婴

1905 - 1971

上图摄于二十年代初期

黄宾虹在作画,旁为夫人宋若婴

在杭州时候,我买了一双皮鞋,由于不牢固,穿了没有几天就破。他批评了我几句,因为他很节俭,买东西第一要实惠。我因为要在上海国民工业女子学校读书,所以我和姪女映彩先归申。他在杭州略住几天后即去金华里镇探望弟妹。他四弟在金华开什货店,妹妹很勤俭,自己纺织。夫家生活也较富裕,积累一笔钱办了一所小学,因为是勤俭办学,又是一个女子,故村坊内的人至今都恭称为“黄奶奶小学”。

我们住在上海。有七口之家,吃用开销很大,他此时为居住在上海的安徽李家教书(坐馆半天),只有三十元月薪,不够开销,同时家庭纠纷甚厉,至下一年十二月十七日,家中一部分暂迁家乡。

他和我同一亲戚到虞山去写生,谈起池州地方很好。那里有他的同乡汪鞠卣。此人在池州有土地,有房屋,有渔坞(此坞仿佛像西湖),并担任议员。本想回家乡,因为他在家乡曾拥护思想进步人士,邻近村庄认为他是进步人士,所以我们不回家乡而去池州府。汪君在池州的土地离家很远,吃的米也要每天差长工过岭去挑,来回有三十里路,相当不便。他建议在渔坞附近开垦生地。随即他组织当地农民进行开垦,他负责筑坝,将来收成对分。由于筑坝化钱很多,没有竣工,但已可种植。在池州府居住时间,他作画从未间断过。那边的环境十分优美,在池州画的画稿很多,现存纪念室。

1954年黄宾虹在杭州灵隐飞来峰写生

吴待秋先生在上海商务印书馆担任美术编辑,吴君辞职后邀他任职。这时候我们居住在一家绍兴人家的楼上(闸北香兴里),房间狭小,他手头只有数十方铜印和十几幅古画。住家离开商务印书馆很近(宝山路)。我正在生映宇。有天晚上,他的老朋友宣古愚同一个日本人来我家看古印。他们走后,我与他聊天。手里拿着古印,古印上有鎏金的,在灯光下金光闪烁。他说:“人好呢?还是印好?”我回答说:“当然人好!”他将印随便一塞,我不知道他藏在那里,就安睡去了。翌日清晨我买菜回来,同里有二幢房屋起火,我急忙将零星手饰和部分衣箱装箱,再想到古印,慌慌张张地到处找,找了好久在抽屉肚里找到。由于亭子里的人急于走,在楼梯上阻了我去路,当时我已拿走几只箱子,手里抱了孩子,最后把铜印箱子迁走。家里的佣人把古印看作是金子,认为可以发一批财,故将这只箱子劫走。后来火灭了,我仍然把箱子迁回家里,检点后少了一只放古印的箱子。我把失却经过情况告诉他,他立即委托笃头店主人找寻这帮佣者。一天后没有信息,再报警察局。后来找到了,警察局派一流氓来与他谈判,此人很凶,责备我丢掉东西要自己负责。他听了很不服气,也不客气地说:“你不要埋怨她。”接着此人要他出一万元钱去赎这批铜印。仅四十多方铜印,也值不了那么大的钱,我们也拿不时出这笔钱。失去了印还要来拷榨,他着实不髙兴。那天晚上来看印的日本人得悉他损失一批印后,觉得很抱歉,所以化了几百元钱买了些印去,这笔钱寄到池州府去继续筑坝。他时常劝人种田,也有人误会他在池州府有田数百亩,像他依靠教书写文章度日的文化人,那里有这么多钱来买田地呢!

黄宾虹收藏的印章 浙江省博物馆藏

自从古印丢失后,他心情不畅。这时候从香兴里搬至景德里,有二个多月时间专治绘画,工作关心得比较少了,故很短时间就辞去商务印书馆的职务。在商务印书馆工作时大约有一年多,他在商务工作的时候曾经写了一本著作,就是《古画微》。这本书对中国传统绘画的发展作了系统的叙述,每章都有他自己的见解。写的时间都在办公时间,回家来仅翻参考书,札要重点。此时家藏书仅六、七箱,书的内容大部分是属于金石书画方面的,但是还不敷应用,有时向朋友借阅。写这本书化了一、二年的时间,写成后由商务印书馆印行。

由于军阀混战,他携我及大儿子黄用明暂迁池州。在行程途中受尽折磨。到池州后他天天写生作画,不久再迁回上海。

有正书局狄平子先生把他请去编中国名画集,我们仍然住在有正书局工房内。那时狄平子到有正书局工场里来,总要到我家来坐坐。自商务印书馆辞职后,—度时间生活比较困难。这时帮一朋友合办一所古玩商场,他常常去那边鉴定文物。此商场是化二百元钱接下来的。在这—段时间内,早晨总是在家看书作画。早晨起来先写字后作画,偶尔练习拳术,下午去古玩商场料理些事务。应酬事情也很多。晚饭回家吃时,我给他准备些酒,因为他爱吃酒。平时吃菜仅二只,过节日允许准备丰富的菜。饭后总是作画至十时左右才休息。住在有正书局工房时,有几个学生跟他学艺,一星期来二次,一姓刘,是安徽人,一姓吴,一姓陶,其中陶明霞画的画很像他的风格,陶是汪声远先生介绍过来的。那时候他欢喜査士标、垢道人、石溪,李流芳、王仲山等人的作品。由于经济上不允许买名家作品来参考,故联络社会上一些文人、收藏家,这样可以多看些名作来扩大见闻。对铜印继续研究,也购进一些。他认为铜印是铜器中的小品,铜印的文字值得研究,价格比大件铜器要低得多。他研究古印着重于文字的研究。宣古愚先生专治古钱,与他交往甚密,经常拿古钱和古印来相互摩挲。他们二人都喜欢看马戏和京剧,也常一起去玩。宣君富收藏,他常去宣家鉴赏书画。我们这个时间的生活来源主要靠他编书、写文章,亦有朋友请他画些,给点报酬等。我们在有正书局住了六年之久,其间他被邀至广西讲学。他有一朋友是广西人,姓陈名柱尊,是研究经学子学的,学识渊博。第一次到上海站不住脚,第二次到上海被聘为暨南大学教授。这次去广西讲学,是与陈柱尊一起请走的。他自广西归来,髙吹万先生请我们到松江游玩。高君松江辟有一花园,布置得十分精巧。我们到的一天,请我们吃螃蟹。陪座的有本地文人,席间谈论诗文。在花园内玩耍,下半天都在附近山上走走。我们宿一夜反沪。他本想迁家至那边,因为那边环境很好,可以尽心作画。我没有答应。住在松江好是好的,可是生活来源怎么解决呢?

他在生活上一贯很俭朴的,在上海时出门不坐车子,他最不爱坐黄包车,认为这是很残忍的。他告诉我,有一次他身上穿了羽纱衣服进报馆去办公,报馆内一同事与他开玩笑说:“黄先生今天变了个马车夫了。”另一个同事接着说:“穿在马车夫身上是马车夫,穿在黄老先生身上是黄老先生。”

中国文艺学院邀他为教授。成立那天,我们去出席会议。蔡元培和夫人均在,他们还照了相。

我时常听他讲幼年的生活。他在念蒙童馆的时候,他父亲问他“掌”字怎样写的,考虑了一下回答道:从手出发,随即就翻辞典。他父亲很高兴,因为他天资很聪敏,又肯学习。他父亲经常这样教导他:“我是经商的,钱进进出出都是替人家保管的,你要好好念书,学好本领。”

他小的时候就喜欢刻印,月夜姊妹兄弟要他一同出去玩,他不愿意出去玩、刻印材料很简陋,就是用砖石、刻过后磨掉,磨掉再刻。他从小亦喜欢写字,有一次他父亲有一朋友字写得很好,愿教他写字。他父亲看他年纪小,迟一些学也来得及。弟兄四人等这位先生来时,把门紧闭上,要这位先生教他写字方法。这位先生看他年幼,要他告诉父亲后才肯教他。他扯了谎说,父亲已出去。这位先生给他缠住后,只得教他写字基本方法,怎样执笔,怎样磨墨等。

黄宾虹

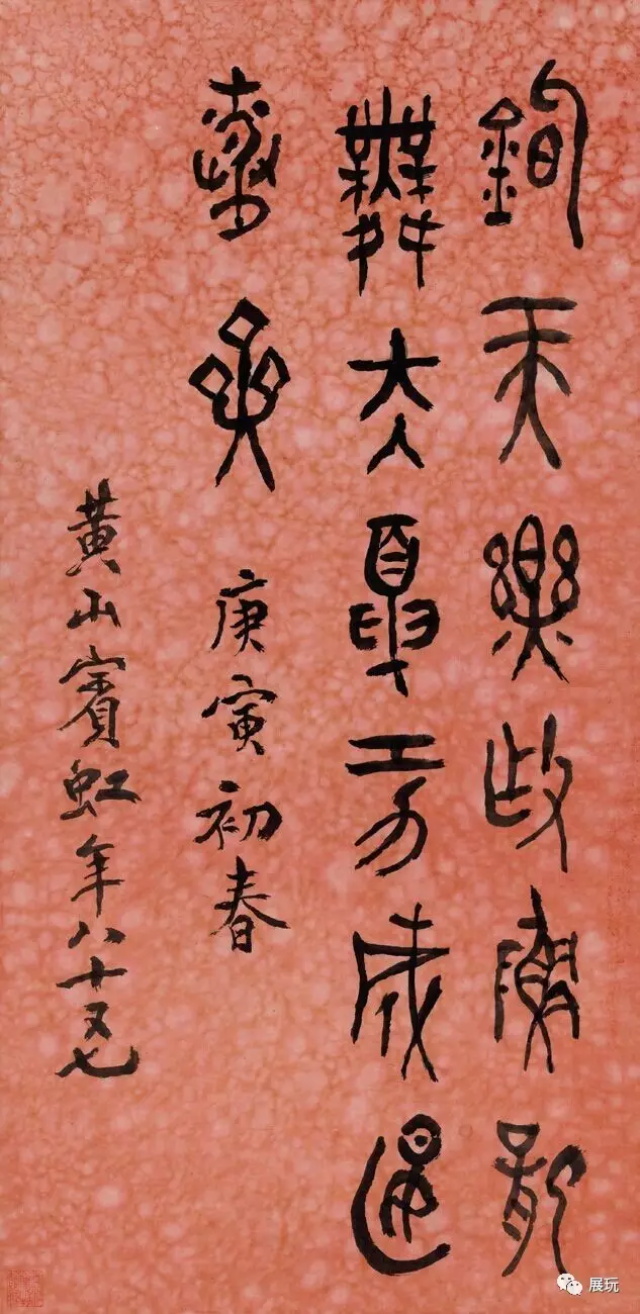

黄宾虹 篆书七言诗 浙江省博物馆藏

他母亲是金华人,姓方。娘家离金华城很远。有一次带他一起回娘家,他到乡下后喜欢到田野里玩,和表姊妹们骑在牛背上玩耍。在十岁左右时,他父亲有一好友来玩,带来—把扇子。他把扇子偷偷地拿去,画上画,题上字后还给这位客人。这位客人看了后说,画得尚可以,就是字写得象—个椒盐饼(按金华土话,是最普通的意思)。

他在徽州读书时,地方上的老先生很欢喜他。因为他勤学苦练,十二分用功,为人亦好。汪鞠卣的祖父要他学医道。他医书虽然也看了些,可是不大欢喜,对书画特别爱好,故仍然学画。由于他文章写得好,参加县学考试时,文列第一,得到一笔奖励金。不过那时候的生活是很清苦的。当地洪家人称洪百万,看他很穷,但是人好,把女儿嫁给他。他结发妻子为人很好,因为他家境贫寒,怕丢他的脸,故不大回娘家。

二十岁以后,有人介绍他到扬州坐馆教书。那个时候的扬州很繁荣,文人名士都聚集在一起。他有机会与这些人士一起研究书画,市上和收藏家家里可以常看到一些大名家作品,书画价钱也较便宜。坐馆教书每月有一百元钱的收入,寄二、三十元回家,自己留六、七十元可以买些书画来研究。教书人家的主人看他有学识,很器重他。有一次,主人请地方上几位老名士吃饭,他也在内。有位老名士看他年纪轻轻,钱比我们拿得多,心里不大服气,当场想窘住他,故意出了许多难题在酒席上考考他。他有问必答,这位老名士很钦佩,口服心服:怪不得你要拿一百元了。

扬州地方各样的娱乐都有,有一次他的他朋友请他吃花酒,有一位姑娘待他很好。他朋友是抽大烟的,他也抽着玩。那姑娘把烟枪从他嘴上夺下来丢掉,并说抽大烟对身体不好的,从此他一辈子不吃大烟。他常说,这位姑娘心肠很善良,可惜流落在风尘场中。

他的母亲很爱吃芋艿,他每次回家总要带点回去孝敬老人家。他生平极力反对赌钱,赌博一则是化钱,二则是浪费时间。金华有斗牛游戏,其实是赌博。在未斗之前,给牛吃大烟和珍贵补品,使牠养得身强力壮。斗的时候头上插一把刀,两牛争斗必有一亡,这种情况简直是惨无人道。输者即把牛杀掉,还要赔很多的钱。贏者骑了牛上威风凛凛,把赢得的钱请客,要大吃大喝几天。他经常骂这些人。这些地主老爷吃了饭没事干,玩这种残酷的把戏。

到他四十多岁的时候,接受一些工业救国的思想,他回家乡去动员村坊上的人到上海去学工,村坊上的人都骂他,不带人到银行,当典工作,而去学工。大家不愿干,结果只带了一、二人出来,不长时间,他们家长叫了回去。相反,他亲生的大儿子黄用明却进了商务印书馆学习印刷技术。

我看到他怎样教学生的情况,仅想得起的谈一谈。他教学生先从笔墨出发,先教学生打格子。打格子不单是横线和竖线的组合,而是锻炼腕力,练习线条的一种科学方法。用笔要起承转合,能使笔力圆劲和留得住。一方面要留得住,一方面使其拖得开。不是挑,而有含蓄。要天天练,不可间断。初学时就要下这番功夫。等到格子打好了,线条熟练后,作画写字才能随心所欲,这也是他数十年实践得来的经验。他也把古人简单的画稿和小册页教学生带回家去临,临过后他来改,改时结合各时代的画风画理向学生传授。还画给学生看,并要学生买些古画作参考。他把古画始终看为是参考资料,是研究品。他常与朋友们讲:“我藏书画的目的是四个字,即‘蓄物求知’。”所以不完整的古画,名头不大而画确实好的他都要。当时有些学生认为买古画一定要选择名头,要完整的才要,他很不赞成。当时有个别学生学他的画学得很像,他就与这些学生讲:“不要专门学我,各家各法都要学,各人有各人的面貌,各人有各人的好处,学画要路子宽一点才能学得东西。”

黄宾虹 勾古画稿 浙江省博物馆藏

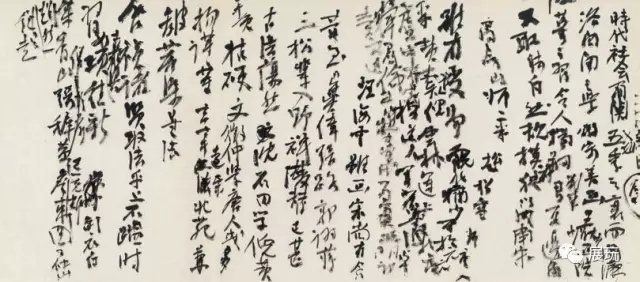

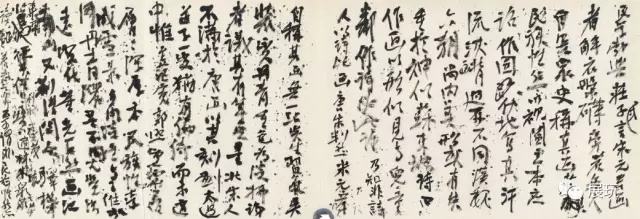

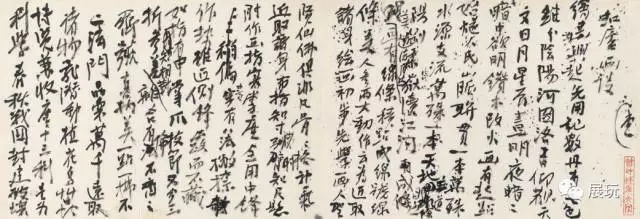

黄宾虹 读画笔记 浙江省博物馆藏

他对磨墨的方法,看作为写字方法之一,是练习腕力。手要握得紧,向里使,要平,要匀,墨的成色很细腻很调和就可以了。墨的四边看上去像刀锋一般。磨颜料的方法也是一样,使颜色细匀,神气很足,十分鲜润,没有灰的浮躁的色泽才到家。

对于国画的章法,他常讲不齐之弧即是章法。意思就是三角形状不是看起来一只只的三角生硬地组在一起,而是虚实相处得很自然,不是硬做。一幅画内第一气韵要通,如路看去似没有路,但要像有路在里面。要四面贯通,如—条线条不齐之齐,看去不齐,但又是平正的,也就是齐的。它的来龙去脉,好像龙的背,有曲折,但又是贯通的。有起有伏,有转有合来得分明去得清楚。

黄宾虹 拟巨然墨法 浙江省博物馆藏

题跋: 巨然墨法,自米氏父子、高房山、吴仲圭一脉相承,学者宗之。及董玄宰用兼皴带染法,娄东、虞山日益凌替,至道咸为之中兴。八十九叟宾虹。

钤印:黄宾虹(白文)

黄宾虹 行草书《虹庐画谈》 浙江省博物馆藏

他对文房四宝十分讲究。东北出了一种笔很好,他用了好几年。后来在北京托人买到几枝。它是用顶好的紫毫做的,笔锋尖硬。清朝有一王爷去买这种笔,琉璃厂的一位伙计与这爷讲:“这种笔你要隔好几年才可用。”这王爷很不服气,回去用了后确实不好使,就把这位伙计请了去问道:“你为什要说几年后才可用呢”?他回答说:“这种笔要有一定的腕力功夫才能使。”这种笔很贵,二十多年前要九元一支,他一买了四支。这种笔的好处是没有什毫,笔锋很健。他用这种画画写字都很称心,后来再也买不到了。他画画用七紫三羊毫居多,着色是用羊亳的。

他用纸五十岁前随随便便。五十以后托朋友买了一种宣纸,名为仿宋笺,画起来很舒服,他就拿这种纸到安徽宣城去定制了一批。他得意的笔墨都是用这种纸画的,墨色很滋润。但是他临摹和练习的纸舍不得用这么好的,一般都用北京冬窗纸。他教学生画画写字,初学要用粗纸。粗纸的特点,使起来很吃力,作为练习打基础。如在粗纸上笔力练好了,在好的纸上就容易了。写字用笔练习要用羊亳,羊亳不易使,长锋狼亳容易讨好,不宜于基础练习。

他用颜色与众不同,许多颜色都是自己调制的。石绿是把山中矿石磨碎,色泽特别好。石青是以祖宗人像画上刮下来的,是托人找来的。赭石是从产地弄来自制的,比市上买的要红一些。胭脂是明朝宫内擦脸用的,象粉扑一般,自己把它提练成膏。花青是找染坊内的花青碎子。

黄宾虹故居的桌案

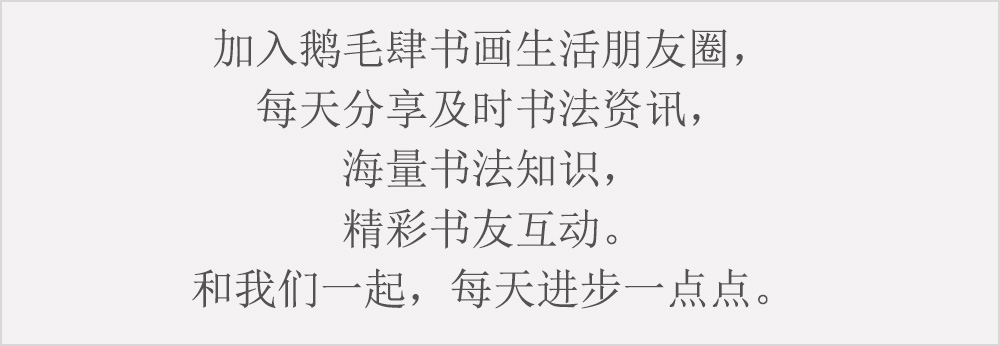

黄宾虹 溪桥沽酒 浙江省博物馆藏

黄宾虹 两座奇峰 浙江省博物馆藏

前面已经说过,他研究古印的兴趣很浓,可以说一句:没有一天间断过。一当购到古印,就要忙上几天。因为古印大部分是出土的,古印上还带有泥土,他悉心地把它洗刷清爽,使印面的文字看得清楚,并把古文字进行考证。有时为了査一个字就要全神贯之,日以继夜地査书,连饭也不想吃。我有时也要帮他一起査,直至考证出来后才心情舒畅。他在休息时或与我闲谈时,常谈起古印的文字十分可贵,越是难的古文字越要认得它,这样字能认得更多。单就释文,他从事此门学问有六十多年,所以他识得的古字在国内是站在前列的了。宾虹草堂印存的拓印工作都是他亲自动手的,装订是家中所有人一起干的,他在旁指导,一丝不苟,非常认真。丁辅之先生常协助他收购古印和明朝人尺牍,他们之间常有文字往来。他除了爱好古印外,对明朝人的尺牍也爱之弥弥,家藏明朝人的信札很多。他往往得悉何处何地有—封明朝人的尺牍,不辞辛苦地往返十余里路,为了一睹为快。他在休息时常与我说:明朝人的尺牍可以当作书法看,亦可以当它诗文看,每家有新的见解,就是说前人没有发表过的意见,其中有许多资料有助于画理的研究。在他收藏尺赎中,有些是极名贵的,如史痴翁的尺牍,我听到一位专门研究书画的专家说,在国内可称得上孤本。其它如黄道周、倪元璐、李流芳、高攀龙、王宠、陈眉公、恽向、金元玉、査士标、莫是龙、邹之麟、陈老莲,詹景凤、归文休、方以智、邵瓜畴、文震亨、周天球等人的尺牍都极精的。

黄宾虹旧藏明人手札册 浙江省博物馆藏

他对古画的保护非常重视,家藏的古画,平时不大挂,凡朋友和学生谈到某家画好处在什么地方,那么就要找几张古画挂在壁上,边谈边解释。我记得谈到如何用笔时,常把家藏邹衣白的水墨山水册页摊在桌上讲给学生听。有时在作画之前翻阅古画,这样可以启发灵感。但从不袭其形,仅是领神会趣已。他也常常叮嘱我,古画的按放要小心。画大多是纸本,碰不起的,一张古画留传几百年真不容易。故对古画的装裱也讲究,对于旧的装表(裱?)仍然保持它的原貌。有些画破太多才进行重裱,大凡古画进行重裱一次,总有所损害。他自己画的画,要隔一年才去裱。因为画初成,墨色没有吃住纸张。经水一拖后容易脱神。

有一位青年学生问我,老先生一天的生活是怎样过的。他早晨起得很早,夏季五时半起身,冬季七时左右。在未起床之前,靠在床头,吃几口浓茶。数量不多,只不过品茗罢了。茶后欢喜吟诗或作诗,也谈家常。起身后在园子里散步,欣赏花木,树上捉虫。大概在园子里逗留片刻辰光,就坐在案前写字画画,有时作文章。如碰上作文章的时候,为了使文章贯气,早点递上去总是不马上吃的。我也不催促,以免打断他的思路。从早晨开始工作,直至十二时吃午饭。中午休息时候,手里仍然捧着一卷书。下午出去写生访友。在北京时,临摹吋间化得很多,其目的是练习笔力。他每天有默订的课程。晚上欢喜饮酒,并爱家制的花色酒。有楊梅酒、桂圆酒、佛手酒等,酒菜也是家制的,油氽面粉、香蕉、苹果之类。他酒量很大,晚年因为目力不佳,我要他吃得少一点。不过我下厨房去做菜时,他就吃得多了一点。偶尔给我碰上了,他开玩笑似地说,这不是我要多吃,是酒瓶自己跑过来的。吃酒吃得兴奋时欢喜吟诗,讲故事说新闻给家人听。晚饭吃过后略休息一会,又去作位画或写文章。不过画仅是勾稿子,晚上着色不易准确。晚年我他很注意他的饮食,一天总是吃五、六次之多,数量不多。凡菜欢喜色、香、味俱全。特别爱吃蔬菜,他说蔬菜的营养好,荤的菜中必参入蔬菜,这样既实惠又有益于身体。

黄宾虹 杂花册 浙江省博物馆藏

题跋: 雅艳如沃丹,影散春迟迟。密攒翡翠翎,低亚珊瑚枝。夕霞晕其姿,朝日引其光。护之以帘帷,那究蜂蝶狂。

钤印: 黄质私印(白文)、黄宾虹(朱白文)

他生平爱好石头。案上常供灵壁石和卷云石,一方面作为消遣、养性,同时他觉得石头对他画山水画很有启发。例如形态、颜色都有助于绘画。石头玩的花样很多。将老梅根配上,是一盆极美的盆景。他玩盆景从雄伟上着眼,与江苏人玩盆景从细巧上着眼完然不同,因为他生长的(在?)山区。他案头放了许多画稿和文字稿,片纸只字都储藏在纸篓内,从不轻易丢掉。凡是案头所放的东西,不喜欢家里人给他整理,怕给他搞乱。

住在上海时,逢假日带家里人出去玩玩,在路上走走。看看商店里的商品,向摊贩买些东西,他要问问营业情况如何?有时碰到流落在风尘中的女子,他就问她们:“你们为什么会流落到这种地步呢?”口气总是抱了同情之心,同时也说明他关心现实。这与他过在(去?)曾在报社内担任一度编辑有联系的。

他极力反对有些画家在作画之前摆起臭架子,他曾与我说:“董其?(昌?)作画要太太给他磨墨,这是邪气。”他作画之前有时默想一会,有时翻阅速写稿。在磨墨时常回忆游览的山水面貌,丘壑的变化,待思考成熟后才下笔。这样能做到意在笔先,笔到意到,一气呵成。

在上海时,任何学校聘他去讲学或教课,从不计较名誉和金钱。他常说,我是为了把艺术传授于人,不是为了钱和地位。当时暨南大学的学生要求他去讲学。该校部分教师反对。他们这样说:“经宾老讲过后,我们便无法教了。”因为他的教育方法自成一套,学生很欢迎。暨南大学校长是法西斯一派的拥护者,他要老先生加入这一派,才可当教授之职。他很气愤地回答:要我加入是万万办不到的,我不靠教书吃饭。由于学生们很喜欢他的画,在暑期中,学生们再三请他去讲课,故多每星期去讲一次。他教过的学生很多,可是杰出的似乎没有。有些学生怕吃苦,缺少恒心,半途而废。当然,坚持下去成为艺术院校教授的也有。

我们住在上海,上海西门里的时候,与张大千左右为邻。我看到上门要张大千画画的人川流不息,我随便说了一句。他讲元朝盛懋和吴仲圭的一段故事给我听,并说:“我的画将来有识者会发现的。”这句话在共产党领导下果然实现了。

他在神州国光社担任过一个时期的编辑。神州国光社所出版的画册,绝大部分是他选稿付印的,有些材料是向友朋处商借的。进社的第一年,带有义务的性质,第二年有报酬,并代经理之职。在神州国光社工作时,日里办公,晚上归家做研究工作。文字资料因家藏不敷应用,向宣古愚先生借得很多,宣氏藏书很富。《美术丛书》是美术理论汇合的参考书,内容很丰富,是他和邓实先生合编的。最早版本是油光纸印的,后来洋装出版,是经别人改窜的,故嘉、道年间的材料砍掉不少。因为他对嘉、道年间的金石书画家很推崇,认为这个时期金石出土很多,画中含有金石气,各家均有创造性。在神州国光工作时,为了工作的需要,看到的古画很多。他离开神州国光社的原因,是为该社经营方式不好,讲究排场,不求实务。人诬蔑他为了神州国光社要出版新书所以他不干了,其实根不是这么一回事。

神州国光社出来后,曾去四川写生,恰遇刘氏叔侄军阀混战,他还坐在案头作画看书。有一次,一颗子弹飞进来把他的衣服打了一个洞。后来在日记中这样写道:这次去四川写生,差一点把命都送掉了。

他去四川时,我们从西门里搬到萨陂萨路,与陆抑非先生为邻居。他四川归来,与汪声远、张韦光、陆抑非合作举办了一个四人展览会。在上海、宁波同乡会展出。此时曾与上海美专代理校长汪某组织一个读书会,故又迁至复兴公园附近。

在旧社会里,在上海举办展览会的画家,在未展出之前先筵请客,来者都是富商巨贾。故展览会一开幕,这般人就来定画,所谓“捧场”,他很看不惯。相反,有些富商拿钱来要点品(作品?)他就拒绝。凡是很真诚求他画的人他都愿意给。有些人为了经济困难,拿了他的画去卖钱。他认为我给人家的画卖不卖由他,如他卖了,我等于在经济上帮助了人家,也是好事。

他有半年时间在古物陈列所仓库鉴定书画,是由张某请去的。先在南京看,后回上海中国银行仓库再看,都有详细记录。自留一份,请人抄了一份给古物陈列所。他鉴定古画的方法是“拆得开,合得拢”,—笔一笔地分析,再看整幅的气韵。凡是好的古画,败笔是不太会有的。用笔出笔特别要注意,凡是笔不好气韵也不会好的。破笔(开花笔)是假中锋,硬做出来的。常有人携古画来请他题,其中伪品很多。为了情难却,不提画的真伪、好坏,仅说作者的地位和作品的好坏。他在好的古画上不轻易题字,仅在画幅裱头上题,主要是本不损害画面。他题画大都是画理,也有作一首诗,也有札要古人的画理。

他四川峨眉山写生归,我记得有一友人要他画一部册子。为他画了峨眉写生的真山真水,画得漆黑,可是神气很佳,此人属江苏人,对髙山峻岭看得较少,故嫌他画得太黑,不大漂亮,心中不太乐意。其实这本册子真是他通过游览写生所得的美好山水,通过自己的情意反映在画上,可以说是他得意的笔墨。

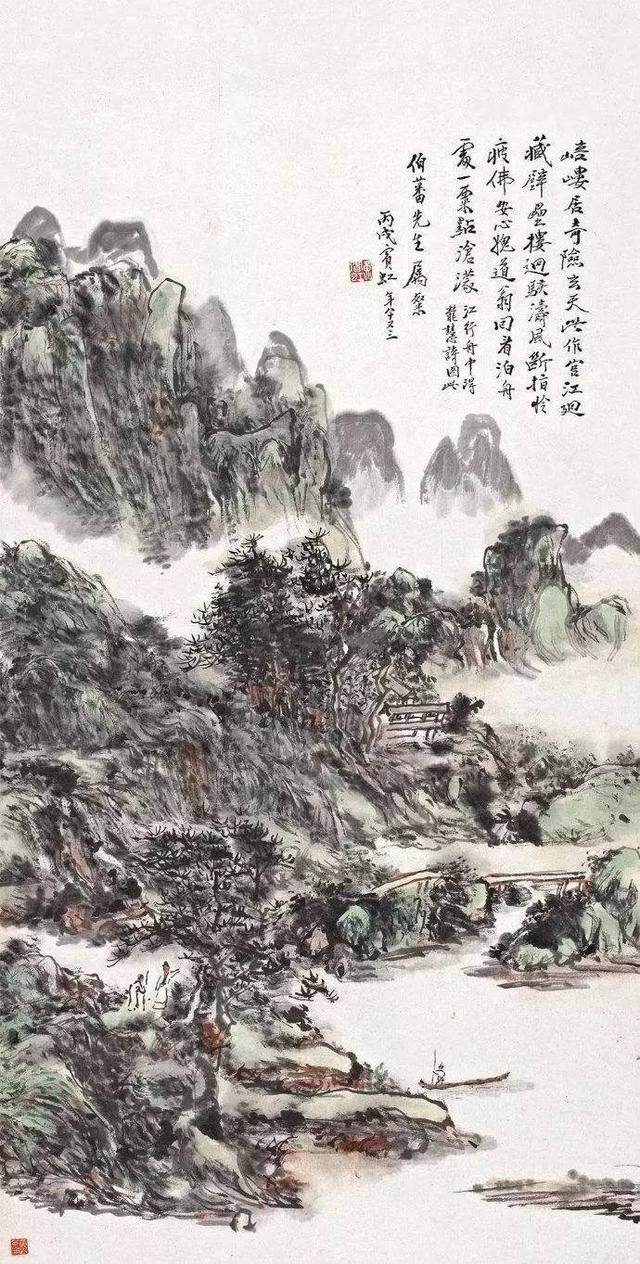

黄宾虹 山中旧话 浙江省博物馆藏

四川回来一年后,曾去黄山游览写生。他平生最爱黄山,故自刻一“黄山山中人”印。所画的山水画中黄山的题材很多。对黄山的历史、地理、名产,曾写过一篇文章,刊登在《东南揽胜》上。

自黄山归,有人请他去广西讲学。由于手头没有零用钱,故以二幅古画抵押在一友人处,借一千钱动身。在戊辰年秋 (1928年)途经广州时,购得他祖上鳳六先生的“村居图”,他十分高兴。此册后由神州国光社印行。广西归来,正逢他七十寿辰,友朋、学生们热烈祝贺,为了(为此?)刻印了写生画集。还有一纪念册,都是友朋祝贺的诗文图画。此册上北京时寄于一本家处,现已遗失。

黄宾虹 黄山野卉 浙江省博物馆藏

题跋: 前三十年梅炎入黄山,见野卉丛生邃谷中。多不识名,因写为图。癸巳,宾虹年九十。

他七十五岁时,有一朋友请他去北京鉴定古画,同吋北平艺专聘请他去教书。故北上,在北京住了半年之后,来信说起北京生活程度很低,住家也适宜,要我去北京玩玩,我就赴北京。确实生活比上海要低得多,社会风气也比上海好,孩子在上海念书,恐怕要染上不良习气,所以我回上海立即准备迁家。把行李包装好,可以带走的带走,大件行李只能托运。我携了三个孩子乘太古轮启程。我们住的是官舱,吃的东西尚可以。当(但?)是旅客中有嫌不好的,把菜饭散在地上。我很看不惯,当时就说:“你们这样将来没有饭吃。”船在塘沽停靠,由于途中撞坏了一只小船,故迟到了一天。塘沽再搭小轮船到天津,船停靠在中国地界,到天津才得悉卢沟桥事件暴发。路上到处是枪声,人心惶惶,一片混乱。途中遇一学生赴京念书,对我们帮了不少忙。我随带行李有三十几件,要孩子们顾牢行李。我领(拎?)了一只放古铜印的箱子,有数十斤重,设法僱车子。路上有一陌生了(人?)帮我领(拎?)了一段,我回忆起上海遗失的一批铜印的事儿,还是自己领(拎?)来妥当。我找到了十(一?)辆黄包车,到处找旅馆。当时旅馆都挤满了,先找惠中旅馆,没有房间。亏得不住进去,此旅馆隔天后就被炸毁。一连找了五家,好容易找到一家很小旅舍,名为新会饭店,没正式房间,把我们安插在夹弄内。饭都是用火油炉自烧的。袋中钱已用空,恰遇一熟人,向他商借了数十元钱。那时去北(北京?)火车不通,电报亦不通,一连住了十天,直至他收到我信后,请人来接我们。在京—家团聚,都十分高兴。

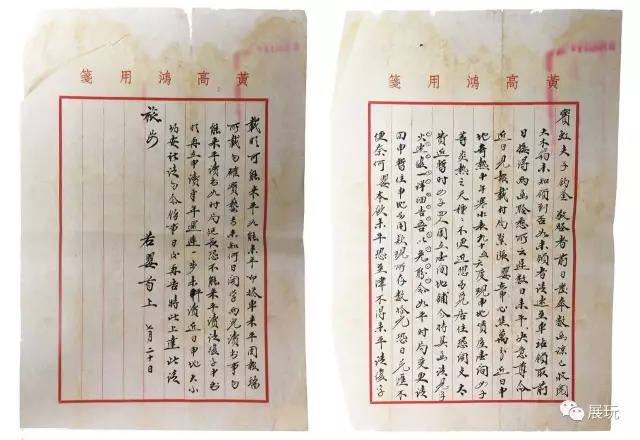

黄宾虹致宋若婴信札

图©浙江省博物馆编《金石书画》第一卷

宋若婴致黄宾虹信札

图©浙江省博物馆编《金石书画》第一卷

他检点行李,发现—只箱子没有到,而且这只箱子内装的是他最心爱的金石书籍、印谱、明人信札、自写文稿等,我心里着实担忧,原来这只箱子是转运公司迟装上了火车,故隔半月才收到,总算侥幸。在上海,有于(由于?)带不了这么多行李,把一部分东西租一间房间按放着。其中有他的数十年游览的写生稿子,还有他七十岁作寿的纪念册,可以说是他半生的心血。待我们离上海后,得悉所有寄存上海的东西都给人盗走了。这都是日本人所造成的灾难。

我们进入北京后,正好沦陷,是日本人的世界了。所以想离开北京,可是没有这笔路费,只得困居在北京。此时北平艺专停了半年,此时他的学生汪釆白也在学校教书。他每周去讲课二、三次。当时他对学校的作风很不满意,偶尔去参加会议,总是受了一饱气回来。该校注重西画,轻视国画,学生用功的很少,一部分学生为了取得文凭。他的画北京人在背后诽滂为“外江派”。北京画风很恶劣,门户之见很深。他在北京时的心境很沉闷,一则是对社会看不惯,二则是为了人事不和睦,三则经济很拮据。所以不大出门。有时难得到中山公园、故宫、北海、颐和园等风景地区玩玩,偶尔也带家里人到俄国茶馆吃最差的西菜。绝大多数时间在家里作画或研究金石印章,并从事释文的研究。琉璃厂里的书画商常携画来请他鉴定。当地一些名士与他有来往,名士一般比较清寒,琉璃厂里的书画商常携画来请他鉴定。当地一些名士与他有来往,名士一般比较清寒,琉璃厂里的人还保存古风,把他看成寒士,十分尊重他,当然主要为了经营之道。凡经他的眼睛看过后,他们就可说:“这张画经过黄某看过说的,确实无疑。”这样一来,这张画就容易脱手,价钱也可抬高一点。画拿来总要放上二、三天,他就把画的章法、笔墨精华临下来,等于练习腕力。他曾与我讲,临画好似走进人家的大门,室内有什么的陈设都明白了,这样就步步深入。在北京时,他特别注重嘉道年间的画。因为嘉道间古物出土很多,金石参入画中,使复古的清代画风有了新的生命力,故此时的画有创造性。他对清人宋光宝(按,此有红笔所打问号)的画很推崇。宋光宝画得很生辣,不为一辈人所喜。他很感叹地跟我讲:“当时宋光宝的处境很困难,不为人重视,好似同我现在的处境差不多。”

黄宾虹与友人摄于北京

他在京时得到金石方面的参考书籍很多,琉璃厂的旧书商常有书拿来给他看,同时也肯替学者找书。

他写篆字的功夫下得很深,五十岁以前是写王 梦(按, 原文姓名间空一格,经红笔删并打有问号)一路。有一位朋友认为他写的篆字不古,缺少钟鼎气。故发愤写金文。常研究上古铜器的铭文。多集释文,得古文奇字很多,存稿一大箱,可惜没有系统的整理。他好勤,常讲晋“陶侃运甓”的故事。劝人要勤力。自己总嫌工作时间不够,有许多工作来及(来不及?)做。

黄宾虹 篆书五言联 浙江省博物馆藏

当时同在北京教书的画家有陈半丁、于非闇、汪慎生等, 他们之间时有往来。汪慎生是安徽人,住在我们前面一条胡同,常来我家。他常济人之难,没有钱就给人家几张画,故他的画在社会上流传很多。汪采白有急事要回家乡,短少路费,用古画押在银行里,借了一笔路费归故乡,不幸回乡后得急病亡故。汪君押在银行里的画抵偿不了债务。他就招集同乡会里的人协助解决这笔钱。会议由他主持,决定将自己画和汪采白的画举办一个展览会,所得的钱除了抵偿债务外,尚余一千多元钱寄回安徽,供汪釆白家属作为日后的生活费用。

故宫博物院附属一所国画训练班,他去义务讲课,他的学生田世光有记录,名为《国画讲稿》。他在北京时所编的金石画方面的讲义很多,可惜完整的稿本已不易找到,大部分都散佚在各处。如能收集到完整的经过,整理后是一份很好的参考资料。

日本人在北京办了一个《中和月刊》(按,原文以上文字下加红笔点,“日本人”上有一问号)一定要他写稿,他回来与我商量,如不写的话在北京难住下去,如写呢,写些什么内容好呢?我这样讲:“你专门写些金石书画方面的材料,其它可以一字不提。”他认为也是办法,当时写了《画谈》、《龙凤印谈》、《古文字证》、《垢道人轶事》、《画家轶事》、《周秦印谈》等文陆续发表在《中和月刊》上。

在京时有一汉奸名李子鹤担任北平市长,要聘请老先生担任北平文物研究所美术馆馆长。李子鹤坐了汽车亲自送聘书来。恰送到我手里,我就婉言推辞,我说:“他年纪大了,精神不济,这工作不能胜任。”当场此人面色很不好看。此事事先他与我研究过,能推辞掉最好。可是姓李的很毒辣,硬把我的小儿子拖进“新民会”。后来才知道是特务组织,我们当时不懂这一套,担任数月工作后才辞去,不过已染了一个污迹。

他八十寿诞,沪上好友邓秋枚、秦更年、高吹万、傅雷等遥祝他八十寿辰,为他举行画展,并印行特刊及《黄宾虹山水画册》。在京的几位好友也聚餐庆贺他的寿诞。他自己写了《八十感言》,分赠友好。

1948年黄宾虹夫妇与傅雷夫妇合影于北平黄宾虹寓所

1943年黄宾虹八十画展上海现场

在京时他作画写文章常用笔名予向,用这个名字是很有意义的。他除了对汉朝向子平为人的清高和明朝画家恽向钦佩外,主要是对当时社会不满,而借用向子平和恽向为人清髙的风度,对当时日本人所统治的社会愤慨。

他居住在京时,由于心境不舒爽,常有归家乡之念。恰巧杭州国立艺专请他去教书。杭州离安徽很近,所以我家回到南方来了,居住在杭州棲霞岭。到杭州后该校校长汪日章要他为蒋介石作画,他婉言拒绝。

1950年前后,黄宾虹在杭州西湖栖霞岭寓所

杭州将解放前夕,学校里的一批同事都动荡不安,当时汪勖予来我家,劝我们家藏的文物书画以及其它物件最好搬到学校里去统一保管,以免遭到意外的损失。学校里大都数老师都将较贵重东西迁往学校,主要怕抢走。独有我家没有搬动。解放的一天,解放军纷纷入城,他和我上街去看。我们看到士兵志气昂昂,队伍十分整齐。他对我说:“这批军队比北伐时的队伍要整齐,要好得多”。

解放初期,对共产党的政策缺乏深刻的理解,学校里常有些学生到我家来,讲什么“共产党对国画是不提倡的,你们这些老先生都不要的”。他听了后半信半疑。可是他始终相信共产党对民族遗产是尊重的。有一天,他出席军管会接管学校的大会,会上称他好似学校里的老家长,对他十分尊重。他很兴奋,回家来一一讲与我听。这个时候,我常在外面参加社会活动。他很支持我,并与我讲:“你在外面出席会议回来,把开会内容多讲些给我听听。”那时候我每天晚上读报给他听,由于我文化程度低,把字读错,他就给我纠正。读到工农业建设成就的数字,他把报夺过去看看清楚。在抗美援朝运动中,我在学校刘苇同志领导下,制作棉手套等,投入轰轰烈烈的抗美援朝捐献运动。我在家做棉手套,他从我手里拿过去看看说:“你们要做得牢一些,”并说,“这种手套很暖和,给我也做一双。”

浙江省召开第一次政治协商会议,邀请他出席会议。他们的一个小组是省委书记谭震林同志主持的,同—小组的有马一浮先生等。他在小组会把自己著书作画的计划向大家谈了,并要写一百幅对联来歌颂解放后的伟大成就。自参加这次会议回来,常常翻阅会议的文件。他的精神格外振备,天天在孤山一带写生,在家里也画得特别多,而且所画的作品气韵特别好。

1949年6月15日至19日,新政协筹备会第一次全体会议在北平召开,会议选出常务委员会委员21人。图为常务委员合影。左起:谭平山、周恩来、章伯钧、黄炎培、林伯渠、朱德、马寅初、蔡畅、毛泽东、张奚若、陈叔通、沈钧儒、马叙伦、郭沫若、李济深、李立三、蔡廷锴、陈嘉庚、乌兰夫、沈雁冰。

这个时期来看他(他的?)人很多,有些画家来我家座谈。其中有个别说共产党不懂国画,他说不懂可以学,会懂的。我们要按照政策办事,我们要多画,不画是不对的。他自己画特别勤。在与友朋谈天中常讲:“毛主席功、德、言都全了,我们画画的不过得了个言字罢了。”就是说我们画画的人对国家对人民的贡献是最小的了。

全国政协第二次会议在北京召开,他被列为特邀代表。会议结束回来后,他与我讲:“在开会期间,毛主席与我们一一握手,并要敬我们老人的酒。共产党的领导人待人很亲热,与旧社会里做官的人完全不同。”

栖霞岭画室中与来访者交谈

自北京归来后,作画没有一天间断过。他酒后茶余时常与我讲:“人家说我画得太黑,不漂亮。不久将来人家要研究我的画,现在当然不为人家所欢喜。”他对晚年画得漆黑的一路画很有信心,他还说:“画要走正宗的路子。”他自解放起至临死前为止,大大小小画了近二千幅。这期所作画大大超出了以前任何时期。解放前为了生活奔波各地,没有充分时间作画。解放后,国家给了他宽裕的生活费,有充分时间作画。他时常感叹地讲:“可惜我年纪大了,有许多工作想做,恐怕来不及做了。”

九十二岁的黄宾虹。1955年2月4日,美院胡一川老师来探望先生黄宾虹,见黄宾虹已重病明显消瘦,仍伏案孜孜作画,遂拍下当时情景。

—九五三年二月,中华全国美术工作者协会浙江分会和中美术学院华东分院联合举行老画家黄宾虹先生九十寿辰庆祝会,华东行政委员会文化局授予“中国人民优秀的画家”荣誉奖状,会上展出他的书画作品及其珍藏的历史文物。他在会上发了言:“今天是我最荣幸的一天,……。”

五四年四月,赴上海参加华东美协成立大会。归来告诉我开会的情况,其中讲到他的发言。他曾讲:我今天好似小学生带了书包去上学。意思就是从头学起,要学习党的政策。

同年九月,再次赴上海参加华东美协主办的“黄宾虹先生作品观摩会”,我也陪同前往。来车站接他的有唐云、陈秋草等同志。我们住在锦江饭店内,正逢宪法公布那一天。锣鼓喧天,全民庆贺。他问我今天是什么节日,我说宪法公布了。他很兴奋,立即绘了苍松图,以志庆贺。此画登在上海《新民报》,同时写了文章发表在《美术》什志上,并与我说,“宪法是我们人民自己的法律”等。他在观摩会开幕前一天的早晨,亲临会场,将三十多幅未题上款的画,化半天时间题成。布置会场的几位同志都是画家,在旁侧看他题款,都十分钦佩地说:“老先生到底见识广博,半天时间题了这么多的画”。他题款看上去很随便,其实什么内容题什么样的句子,字的行列大小,胸中早已有数,一落笔就接气,与画的气氛相协调。在展览会开幕期间,有一外国的马戏团演员参观了他的画展后说:“黄先生的山水岩石很突出,气势很雄伟。”

在展览会未展出之前,美协召开了一个座谈会,他在会上说:“我们今天画画要有科学性,就是在创造性中有根据,有来源,好似苏联的沙漠地带,用科学方法耕种,可以变为良田。”

五四年币制改革,他正病在床上,我拿新币制给他看。他看了后说:“这是我们人民自己的币制,今后用钱要节约。”他虽然病在床,还是常做诗。华东美(美术?)分院师生来请他在和平签薄上签名,那时他病重,提笔感到困难,我拿了砚台到床边,他亲自签了名,还讲了几句拥护和平的话。

病重时五个儿女都来医院探望,当时有谣言说原子炸弹很可怕,他问几个儿女:“你们原子炸弹怕不怕?”儿女们回答道:“我们不怕,国家完全有力量克制它。”他听了后点点头,很高兴,还说:“过去上海洋人势力很大,谣言不能轻信的。”他病时,我在旁照顾,外面活动也不参加了。他劝我去参加学习,他说:“不学习不会进步,任何事情都是从艰苦中得来的,没有决心任何事情都做不成的。”我记得有一次他吃过酒后,批评我画画怕吃苦,他说:“要向共产党学习,样样事业都能成功。”

1950年前后黄宾虹在杭州与家人在一起

有一次,马公愚先生来杭看他,同来的有吴茀之先生。马先生每次来总要他画一幅。马先生与吴茀之先生说,你们身在宝山不知宝。因为马先生对他的艺术很佩服。

潘天寿先生常来看他,相互谈论绘事。有时学校收到古画后请他鉴定。潘先生很谦虚,同时对工作非常负责,有外宾来看他,常是潘先生陪来的。诸乐三先生常来玩,并一起往灵隐、孤山写生,有时画了画请他看。

他与陈叔通先生交往甚密。在上海时大家住在西门路,做过一个时期的邻居。他(按,当指陈叔通)自北京来杭州,途经上海,陈先生便来看他。他每逢新春总是画些梅花、水仙、天竹子、荼花赠送给友人,陈先生处总是有的。有一年他患眼疾没有画,陈先生来信问起,知道他正患眼疾,陈先生从北京寄来一诗:“……”,他在床上和陈先生一诗:“……。”(以上诗句处原空缺)

黄宾虹 黄山汤口

黄宾虹九十二岁绝笔巨幅《黄山汤口》,2017中国嘉德春拍中3.45亿元成交,为黄宾虹赠与陈叔通之作。

五二年二月,陈先生偕邵力子先生来栖霞岭看他,我们以茶叶蛋招待客人。按安徽人的风俗,以茶叶蛋待客是很要好的意思。陈先生要他画一个卷子,他早已画成,就待题款。在题款时,陈先生要称呼他老弟,他执意不肯,两位老先生谦让了好些时间。