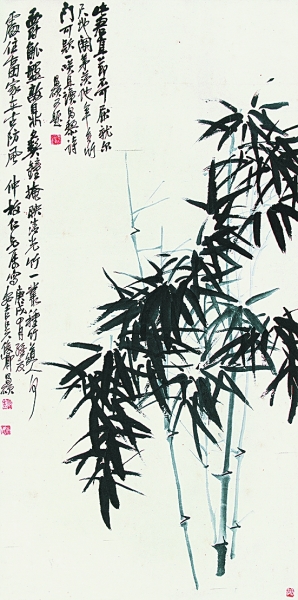

“国艺昌硕”展览写意精神与当代价值

吴昌硕 菊石图 153×42.5cm 西泠印社藏

一

中国画论史上,有一段借助“犬马”与“鬼魅”,辩析中国画艺术“形、神(意)论”的公案:

客有为齐王画者,齐王问曰:“画孰最难者?”曰:“犬马最难。”“孰最易者?”曰:“鬼魅最易。夫犬马,人所知也,旦暮罄于前,不可类之,故难。鬼魅,无形者,不罄于前,故易之也。”

——战国·《韩非子·外储说左上》

画工恶图犬马,好作鬼魅,诚以事实难作,而虚伪无穷也。

——东汉·《后汉书·张衡传》

凡画,人最难;次山水,次狗马;台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。

——晋·顾恺之在《魏晋胜流画赞》

善言画者,多云鬼神易为工,以谓画以形似为难。鬼神,人不见也,然至其阴威惨淡,变化超腾而穷奇极怪,使人见辄惊绝,及徐而定视,则千状万态,笔简而意足,是不亦为难哉!

——宋·欧阳修《题薛公期画(鬼)》

岂以人易知故难画,人难知故易画耶?狗马信易察,鬼魅信难知,世有论理者,当知鬼神不异于人,而犬马之状,虽得形假而不尽其理者,亦未可谓工也。然天下见理者少,孰当与画者论而索当哉!

——宋·董卣《广川画跋·书犬戏图》

描神画鬼,毫无对证,本可以专靠神思,所谓“天马行空”地挥写了。然而他们写出来的却是三只眼、长颈子,也就是在正常的人体身上增加了眼睛一只,拉长颈子的二三尺而已。

——现代·鲁迅《且介亭杂文二集·叶紫<丰收>序》

我的所见适得其反:“犬马最易,鬼魅最难。”犬马旦暮于前,画时可凭实物而加以想象,鬼魅无形不可睹,画时无实物可凭,全靠自己在头脑中shape(这里因为一时想不出相当的中国动词来,姑且借用一英文字)出来,岂不比画犬马更难?故古人说“事实难作,而虚伪无穷”,我要反对地说:“事实易摹,而想象难作。”

——现代·丰子恺《画鬼》

这一系列论证,层层关联,正昭示着中国画审视传统的转换。从先秦两汉“事实难作(求形)”,经由魏晋“迁想妙得(传神)”,至北宋标榜“笔简而意足(写意)”,以迄近代,推举“想象”与“创造”,中国画在造型观念上发生了一系列根本性的变迁:形——神——意。同时,也展现了中国画之“写意”的理论根源与发展必然,要言不烦,可免长篇累牍而一目了然。

时至今日,由“犬马”与“鬼魅”所涉及的问题,其境遇仍旧显得耐人寻味。当我们将目光落实到当代的创作实践与艺术鉴赏中,可以发现,没有一个词语比“诗情画意”更让人耳熟能详。画求“意”是具有压倒优势的意见性倾向,甚至呈现出教条的特征。标榜写意的作品、主张,触目皆是,“写意”几乎成为所有艺术创作的标配。但宏观地审视,我们又发现,反映时代风云变幻激荡的写意精神、写意作品,似乎又显得如此稀薄。基于时代担当前提下的文化自觉,根源于民族文化根底、正视时代灵魂的写意精神与作品,并不多见。当然,近年频频提出的写意命题讨论本身,即已是一种文化自觉的初步体现。在当代中国日新月异的背景下,中国当代艺术写意渴求以及从中所产生出来的“文化自信”命题,不仅是传统继承的单向线索,或是融合西方的简单模块,而是一种当代自信背景下的多维展开。

若从文艺理论根源探究,形——神——意(境)的追求,是文学艺术的共同问题,由统摄诗、文、书、画、音乐等文艺形式的古典文艺理论生发而来。唐宋诗词发达,诗品、诗评、诗论全面展开,论画尤其与诗的品评互为依托。“诗言志”的抒情性及比兴隐喻手法,为其品鉴奠定了“含不尽之意于言外”核心主张。王维、苏轼以诗人兼画家,一定程度上打通了诗画边界。由诗的言外之意、象外之意,借而为画外之意、意生象外,是“意”之产生的理论根源。所谓“画意不画形”,取其意气所至,正是宋以来文艺美学思想的集中。流风所至,延续至元明清时代的绘画品评,遂成文人画之圭臬。于创作实践中,催生出水墨淋漓、态纵豪放的“大写意”艺术,发展为以诗、书、印之外在形式,来完美画之“本法”的意境表现方式。诗与画不仅在内里意境上关联,随着画面上题跋和钤印形式的固定,参与画面构成,形成了中国画创作“三绝”(诗书画)、“四全”(诗书画印)观念。所以,中国画“意”的美学,发端于画与诗的纠缠。由诗、画二者关系入手检讨,梳理这些发生在绘画实践上的“前”意时代的创造,似可追本溯源,理清写“意”之来路。

二

“诗画本一律”。托物见志,亦即比兴,作为一种美学观念,至少可以远溯到殷周时代。求“诗情”、重“画意”,成为中国传统的绘画的一个民族性特点。诗画关系的变迁,亦统摄着画风的演变。

在中国的艺术精神中,孔子以“诗教”为中心、庄子崇尚“坐忘”的思想,一直影响着我们文艺观。文学的自觉在魏晋,真正具有现代艺术创作意义的绘画,也产生在魏晋。绘画在魏晋时期进入文人圈,即已经标志着文学与绘画的结合。所以,晋陆机有“丹青之兴,比《雅》《颂》之述作,美大业之馨香,宣物莫大于言,存形莫善于画”的并列评述。但这种情况似乎仅仅是个开始。现代所理解的诗画关系的意义:以诗入画和由画生诗,至唐五代时始得确立。以诗入画有两种形式:据诗的内容入画和以诗题画。三代秦汉至魏晋时期,主要形式是将诗文内容具体到画面。秦汉古诗、赋等文学题材,是画的重要描绘对象。描绘诗、赋、传的图画并列相论,画是图解诗文的“连环画”,大体上是“图文互释”的范围,与两宋之后所理解的诗画关系迥异。晋顾恺之诗、书、画兼善,潜质实同于后世所谓的文人画家。以其传神写照之功力,现传他的《洛神赋图》、《女史箴图》摹本,分据曹植《洛神赋》文、一据西晋张华所作《女史箴》篇所作,可知“图”是不脱“赋(文章)”、“箴(格言)”文字内容的连环画式图解与再现。

入隋唐而诗盛。郑虔“尝自写其诗并画”,并被唐明皇赞誉为诗书画“三绝”,是一个由“诗”到“画”(根据诗歌来创作绘画)的过程。唐朝的诗、画关系发展中,王维的地位是至关重要。其画家、诗人身份,将绘画在创作意义上的“以诗入画”推进了一步。成为我们今天所理解的诗与画关系的一部分。但是,绘画史上一个不容忽视的事实是:虽然在唐代绘画史上,王维具有相当的地位,但在唐人的心目中,王维的绘画艺术不算是最高的,其“诗情画意”的水墨画并不为时人所重。并且,王维没有提出关于诗画的理论,也是画史上的事实。宋以后的文人画勃兴,诗与画的关系揭开了发展的新篇章,王维开始在画坛上倍受推崇,其地位一度超越被称为画圣的吴道子,主要缘于苏轼的推崇,王维的“诗画一律”,由后人加以延伸形成,并在流传中变为事实。其意义在于:诗与画结合的关系在理论上的框架,相对完整的形成了核心。奠定了当时及后世讨论诗与画关系的实践和理论基础。从画内到画外,“诗意”越来越多的渗透着绘画。“无形画”、“有形诗”分成为诗、画的代名词,引出了美术史上一个重要的语汇:“意”。

宋代绘画人物、山水、花鸟得到全面发展。欧阳修、苏轼结合诗画两端,文人对“意”予以阐述,并在理论中广泛应用。在《盘车图》诗中,欧阳修写道:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”提出绘画以形达意,重在画“意”而不停留于“形”的观念。接续而来的苏轼的论画观,则以一首题画诗为代表:

论画以形似,见与儿童邻;作诗必此诗,定非知诗人。诗画本一律,天工与清新。边鸾雀写生,赵昌花传神,何如此两幅,疏淡含清匀。谁言一点红,解寄无边春。

——苏轼论画诗《书鄢陵王主薄所画折枝二首·其一》

诗中认为:物蕴含丰富的“意”,若只看是否“形”,不能深入到画中所表现的“意”,是近乎儿童的幼稚观点。“善画者画意不画形,善诗者道意不道名”(苏轼)。要从“一点红”中,看到“无边春”。从画中景的“形”中感悟“意”,即“画外情,象外意”。至此,可以回到本文开端所涉及的问题:“形神论”借助诗的品评,发展到与“意”交互。

工与意艺术风格意义上的分流,自苏轼倡“意”之后渐趋开始,渐而生成一种对于现实的超脱意义。将魏晋以来的“形神观”,发展为“形意论”这一过程,正与绘画实践史实相连。魏晋时绘画由图形写貌的“成教化、助人伦”功能,向艺术自由表现拓展,主体指的是人物画(强调形、神),因山水仅是萌芽,花鸟远未成科。五代山水、花鸟成科以后,品评引入了意趣、意理、意境、立意、生意。“形神观”更多关心画面对象的表现问题,较少关注画家的意志。“形意观”关注创作主体的心源、灵感、想象。对意的提升,同时是对审美主体即艺术家精神作用的强化。

三

上述所展现的,是传统写意创作与理论来源,有助于我们整体地领会写意传统,从写意的整体和在不同时段所形成的经验的有机关系中,去把握它。唯有如此,传统写意的价值,才能真正能够活化到今天的理论思考和实践中。“意”的传承与发扬,既是古风承继的象征,也是想象力与创造力的要求。

“意”的提出,并成为绘画创作中的关键部分,是在从摹拟客观向主观表达转化的必然要求。这种对于超脱、挥洒的兴趣,一是源于社会环境的转变。文艺传统主体由晋、唐、宋的富贵高逸,走向元明清的市井民间。正如戏曲、话本小说取代诗词,绘画上,“一水两岸”、“幽居渔隐”的山水边角之景,取代了精工规整的千里江山。创造了中国绘画审美宏大壮美、形完神备之外的又一优秀传统——优美雅趣、意气风发。二是源于画家主体身份的改变。绘画创作从主体宋元社会精英掌握,作为修养、文人雅戏;走向普罗意义上万众参与的艺术民主,作为张扬个性和谋生的手段。自此,创作者成为艺术主体,开启了艺术想象之门。经南宋到元、明、清数百年推衍,写“意”一统天下,理论上元代赵孟頫、明代董其昌大兴其道,绘画实践上,经清代石涛、八大、扬州八怪、海上画派拓展,日益充实。进入20世纪,吴昌硕、齐白石、潘天寿等大家,以各自鲜明的艺术个性,为大写意增添新鲜血液,发展为社会性的精神运动。

大写意绘画传统最主要的体现在花鸟画中。在求“意”美学的呼唤下,至徐渭笔下,拓展为水墨淋漓、态纵豪放、大刀阔斧的大写意艺术,纵横捭阖五百余年。从明清时代徐渭的纵情豪放,八大的荒寒率意,邓燮的挥洒自如,到近现代吴昌硕的深沉雄浑,黄宾虹的浑厚华滋,齐白石的天然朴拙,潘天寿的一味霸悍……无不丰富着以“意”为魂的民族美学大厦。以“意”为核心的美学思想,修正了统一、客观性等专制要求所带来的艺术片面性与单一性,与平庸、乏味、灵感缺失的对立,与自然天性、洒脱豪迈、创新创造等道德概念联系。逐渐由美学判断而发展至以一套完整的道德审视为后盾。对众生来说,这是一种引人同情与向往的美德。

但是,正如苏轼所警示的:“凡可以欺世而盗名者,必托于无常形者也。”对大写意认识,也应注意其发展中的流弊。在张扬主体精神的同时,“意”的阐发也开启了自我欺骗之门:对于“超脱”的想象,伴随着对空虚理想和不寻常形式的沉迷。或变本加厉以诗为装饰“意”的辅助甚或是装潢手段,或借颓废之形写虚空之意,宣扬“有无穷之趣”、“格高无比”、“非高人逸才不能辨”。把写意当成唯一的高级趣味和无往而不胜的利器,进行“天人合一”、“圆满解救”的虚幻解读。以牺牲人的更多可能性为代价,使艺术变为迫人崇拜是神学。展现在创作上,胡涂乱抹的挥洒被认为是天才的创造,“规整”、“宏大”、“辉煌”、“绚丽”的美学与规律性的传统,被视为庸俗、刻板。如郑夑论徐渭墨竹图时所言:

徐文长先生画雪竹……竹之全体,在隐跃间矣。今人画浓枝大叶,略无破阙处,再加渲染,则雪与竹两不相入,成何画法?此亦小小匠心,尚不肯刻苦,安望其穷微索渺乎!问其故,则曰:吾辈写意,原不拘拘于此。殊不知写意二字,误多少事。欺人瞒自己,再不求进,皆坐此病。

——清·郑夑《郑板桥集·题画卷》

大写意艺术沿着净化内心、锤炼笔墨道路而行,以达到艺术表现的自由境界,固然带来了个性精神淋漓展现,但其末流缘木求鱼、胶柱鼓瑟,纯化语言的外壳下,是人性的极度自我,造成面对时代价值体系时的失落。

四

讨论写意精神,不应是把古典(传统)作为单一来源。写意艺术新的历史进程正在中国发生。关于写意的讨论,又可以以当代写意实践为对象展开。也就是说:我们是否可以讨论当代一种当代的“意”的概念。如前所述,“意”这个概念有一个发展、变化的过程。所以,以动态的眼光,就写意的当下性,探讨两个问题,可能对写意的当代认识具有一定的意义。

我们今天说到写意,在多数人的理解里,大概基本上是指徐渭、八大、扬州八怪、海上画派到齐白石、潘天寿这一些内容。多数人不会把油画、版画、雕塑等等艺术形式中的写意囊括进去。所以,写意的概念需要由当代的作品来“丰满”、“充实”它。这也正是“国艺昌硕——吴昌硕艺术论坛暨中国写意绘画名家作品邀请展”的意义,当代一部分油画、版画、雕塑作品,是否可以为“意”提供新的讨论的可能?值得探讨。虽然也有评论称一些当代油画、版画、雕塑等艺术形式为写意,但是还是给人以“借用概念”的感觉,没有真正形成有深度的、完整公认的认识。把当代真正的写意作品,不限于中国画艺术形式的写意作品,囊括到“写意”旗下,是对于“写意”概念外延的拓展尝试,也是这个展览所做的。

写意这个概念不是包治百病的灵丹妙药,已经出现了滥用的嫌疑。明显的例子是:有理论家、画家提出工笔的“写意性”问题。“写意精神”有他的美学对应词语,“工笔精神”也有,如规整、法度、辉煌、富丽、浓艳、鲜明等等。如果工笔强调写意性,那工笔性在哪里?如果没有“工笔性”,工笔画的立存依据何在?或者说,强调工笔的写意性,不是“写意画”的“写意”,只是“写意精神”的“写意”。那么,这样可以普遍通用的、放之四海而皆准的“写意精神”,宽泛的讲写意,那么没有艺术形式是不写意的,散文诗歌、音乐舞蹈一切艺术形式都可以说是写意的。不加区分地套用,人云亦云地宽泛评论,使得中国传统中“传神”、“气韵”、“写意”、等等许多指向明确的术语,已失去了原初的生命力。

今天我们有条件,也能够有充分的成果,来和传统大写意进行一种新层面的对话。首先,中国画作为发展着的艺术,这种对话从未间断,但这种对话,通常是以古典审美价值为参照系展开。辉煌成果正是问题的根源。传统写意艺术,不可能剥离它的社会根源和当时的情景价值,简单嫁接到当代。进入21世纪,中国画作为载体的一种,已经具有新的条件,在新的参照系中与传统对话。随着复制技术和博物馆事业的发展,对于定力强大的艺术家来说,是传统经验的更方便汲取;但对准备不足的艺术家来说,往往是不断地丧失主体的过程。许多艺术家所最担心的,常常是自己的作品不够“古”,这是当代自信的缺失。有追求的艺术家,没有人会承认自己的终极目标是对经典的复印。齐白石“我愿九原为走狗,三家门下转轮来”展现的是人格谦逊,更是艺术自信。所以,理论上“传承”传统写意的说法是不够甚至是危险的,这意味着:可以以传统写意画的最高成就为标准,来衡量当代的艺术发展。问题是:以一个旧有辉煌为标准,如何可能建构出新时代的视觉美学大厦?

其次,艺术风格从来不是独立和自主的存在。从实践到传播,是一个社会性过程。以西学为标的的“新之崇拜”,使一些艺术家又则唯恐自己的作品不够“新”,这是道路自信的缺失。“新之崇拜”,即是把中国当代文化艺术成果,剥离了民族根源和中国本土价值,纳入到西方艺术的现代运动中去。传统写意美学的维系仰仗其封建制度和儒释道哲学的发展,西方现代性的百年历程基于工业革命、产业革命逐渐向信息革命的发展历程,沿着维新主义的轨道或思想逻辑进行。这两者之中,没有设置中国当代艺术的道路。当代视觉艺术强调的写意性,显然既不是重蹈覆辙回到传统,也不是张开怀抱奔向西方。

针对强大的传统,当代艺术家可以思考的是以下几点。第一:古典写意传统中“画意不画形”、“画气不画形”,是否真正脱离了“形”的追求,显然没有;第二,写意与现代艺术创作概念中的“表现”,是怎样的关系?显然是具有相通之处,又存在极大地区别;第三:具体到画面的形成,点、线、面的造型技术总结,与皴、擦、点、染的笔墨表现总结,能否沟通和互相借代?显然不能,点线面相对显得直观实用,也科学机械;“笔墨”背后有丰富的情感寄托,但也显得陈陈相因。当代写意精神,通过反思得到拓展,一关乎当代如何卸下辉煌成就的包袱,同时又不忘记它、在新艺术中体现对它的记忆;二在于如何把当代生活的时代经验放置其中,使当代现实成为前进的动力。摒弃教条概念,重新激活“写意”概念中隐含的活性基因,将之转化为新的理论阶段、新的艺术创造,是复兴中国艺术创作和学术的生命力的可能。

五

当代艺术家将提供一种如何样貌的“新写意”?是与传统写意美学基本相似,还是与西方现代性艺术思潮更为接近?还是完全不同的、适应当代中国现状的写意文化?如果不同,有何不同?为什么不同?何时能够通过作品实现?没有直接捷径式的经验,能够明确指引当代中国艺术家通往未来之路。在辉煌的传统经验和强大的西方文化面前,以写意精神,重新寻回“主体”,将是一个意义非凡创造过程。艺术被视为寻求、建设新文化的最佳试验场,“写意”作为宋以来中国艺术精神的核心,或可以成为突破的前锋。即使“写意”一词已经不足以描述当代艺术发展的丰富多彩,也可以以它为起点,进行新的艺术实践和理论描述。目前,中国社会正经历大转型、大发展,一个没有任何前人经验的信息社会,正喷薄而来。艺术家作为社会人,经历的是千载难逢的机遇。来自现实的丰富资源,将是新的视觉图象创造和鲜活审美境界的源泉。真正的艺术家,将以高度的文化自信、道路自信,通过创造新的价值而改造、成就自身,走出旧的美学,建构新的文化,进而转变为新的主体,创造新的社会。当代中国艺术家在感受时代风云动荡中的激情与冲动的前提下,可以发展出一套既完全不同中国以往,也不同于西方美学的建设性价值,和博大、深沉的艺术新境界。

遥想一百年前,吴昌硕提出:“今人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?诗文书画有深意,贵能深造求其通。”在“中国近世之画衰败极矣”的论调中,以一个职业艺术家的身份,拓出一片写意新境,以创新之功启智来者。逝者如斯!当代写意之道,倚仗强者砥砺而行。