纪念启功先生

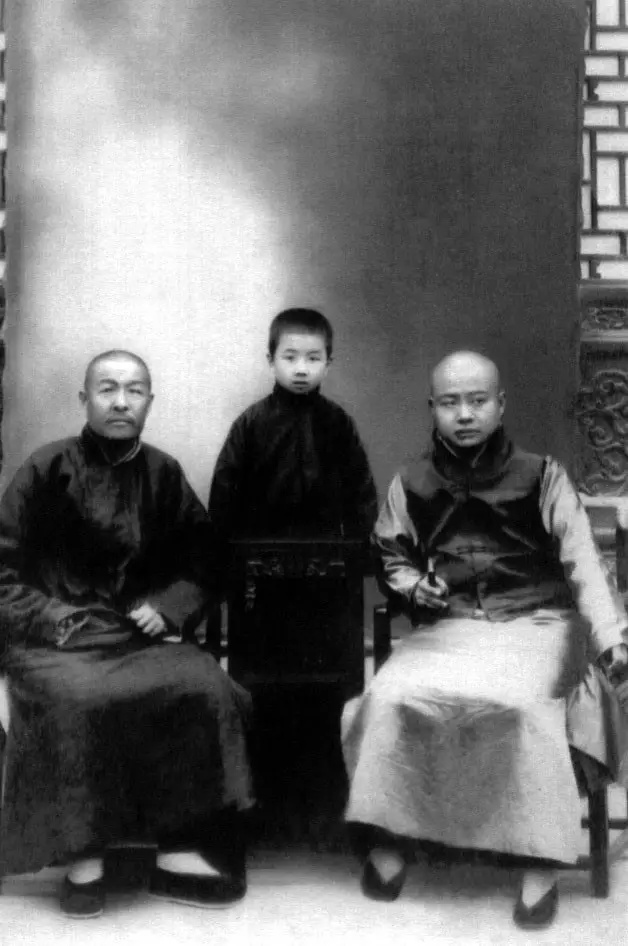

现存最早的启功先生照片,约10岁时与祖父(左)和姑祖丈(右)的合影

汇文学校存启功先生档案(1926年,民国十五年)

这位老先生,有点逗

启先生心怀豁达,言语风趣,这是大家都知道的。北师大里,学生多为启先生的“徒子徒孙”,师门弟子尊称其为“博导”。启先生闻言便笑道:“老朽垂垂老矣,一拨就倒、一驳就倒,我是‘拨倒’,不拨‘自倒’矣!”

又言亲朋好友见到启先生总会关切道:“您最近身体挺好吧?”先生常回答:“鸟乎了。”相信大家都会疑问:“何谓鸟乎?”这时,先生则会笑眯眯地答道:“就是差一点就乌乎了!”

启功先生早年留影

20世纪50年代中期,启功先生(左一)和夫人(左二)、母亲(右二)及姑姑(右一)在一起。

启先生宽厚仁义,待客谦和。曾有位先生,在批判启先生为“右派”的时候很积极,此事一过,此“先生”又见启先生,左右局促,好生难堪,然而启先生却反而开慰他:“那个时候好比在演戏,让你唱诸葛亮,让我唱马谡,戏唱完了就过去了。”

又一次,某位客人来到启先生家做客,进家落座后,先生礼让茶水。客人为免先生劳顿,便客气道:“您别麻烦了,我出门从来不喝水。”先生应声道:“你这不是‘进门’了吗?”

20世纪60年代末,启功先生(左)和他的老师、北京师范大学校长陈垣合影。

标点廿四史清史稿同人合影(一九七三年)

启先生不汲汲于名利,曾为第二届中国书法家协会主席,可算是当时书法界的顶级人物,但是启老的名片上从不印中国书法家协会主席、名誉主席的头衔,他的著作中,“作者介绍”栏也不曾出现此名头。

对于社会上的名声,他淡然视之,并开玩笑称:“我当书协主席之前,字写得还行,当了主席之后就不行了,全是伪劣产品。”但往往盛名之下,琐事繁杂,实难酬应,启老身体疲乏,访客太多,不胜叨扰,于是在房门上贴一纸条,上面写道:“启功冬眠,谢绝参观。敲门推户,罚一元钱。”不过,字条在门上只贴了一天,就被慕其所书之人揭走了,从此,来“参观”的人更多了。

国家文物局七人鉴定组合影。自左至右:谢辰生、刘九庵、杨仁恺、谢稚柳、启功、徐邦达、傅熹年

启功先生接待来访的小朋友

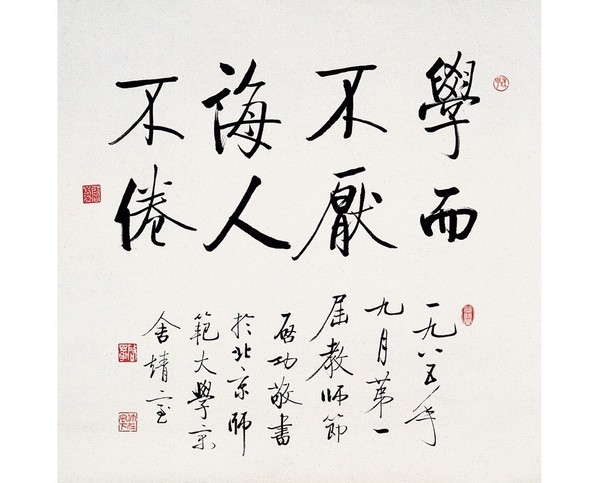

他的书法,可不是“馆阁体”

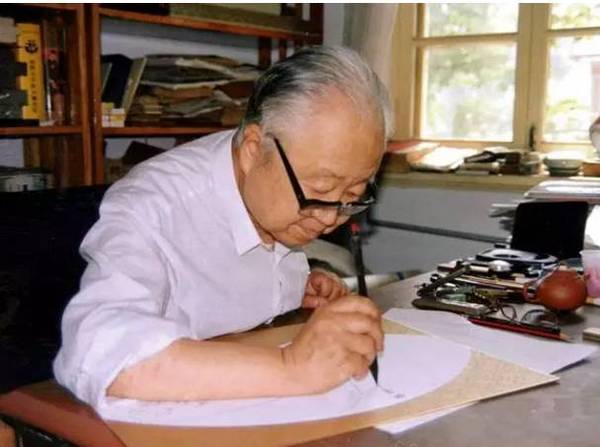

大学问家往往淡然于世俗,作为当代书画家、教育家,启先生对书法常怀敬畏之心,但同时亦不妄以“书家”自诩,常自谦为“教育工作者”。观《启功书画留影册》中可知,其一生勤勉,将书法这门明代之前皆斥为“小技”的艺术,演绎地精美无虞:生年困顿,居陋巷时仍作“ 蝇头榜字危梯写” ,足见一斑。

晚年的启功依然十分喜爱小动物,这是启功和他的爱犬的合影

和黄苗子郁风夫妇

时人忌惮启老盛名,却对其字“不服气”,或曰:“馆阁体”云云。然而,启老自言受益于智永《真草千字文》,唐朝欧阳询《九成宫酸泉铭》、颜真卿《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》,元朝赵孟须《胆巴碑》和明朝董其昌的墨迹,并无一家居于馆阁,且“馆阁体”本就无一体之规,不过,启老确亦自憾“未尝一临治晋帖也”。

不过,正如启先生所言:馆阁体,就是“历代俱有的官样书体”,唐代是“颜真卿体”“徐浩体”,宋代则“一律作怀仁集王圣教序体”,明代则“全是沈度一派”......馆阁体本就不是一种书体,何以界定启先生的书法就是“馆阁体”?而且以馆阁体“乌、方、光”的特性来套启先生的书法,也是“不合规格”的。

告别仪式场外挂满悼念启功先生的挽联

正因为启老所私淑多为“规整”一路书法,故世人有言启字“保守”,对于此说,启老先生并不否认:“我不会写不保守的字,但我不反对其他风格的字,好比唱京剧,有人说花脸好,但也不能满台花脸,都是包公。”所言极是。

书坛从来不乏“极端派”,不是极左就是极右,不同书风者似一定要推倒另一方而后快。其实,大可不必,且不论米芾曾集唐人书至40余岁才转学晋人,清代中期以后书家,哪一位不是碑帖之学并蓄的,狭隘的书学观点只会指引人们故步自封,直至被书坛的“异己”打乱了阵脚。

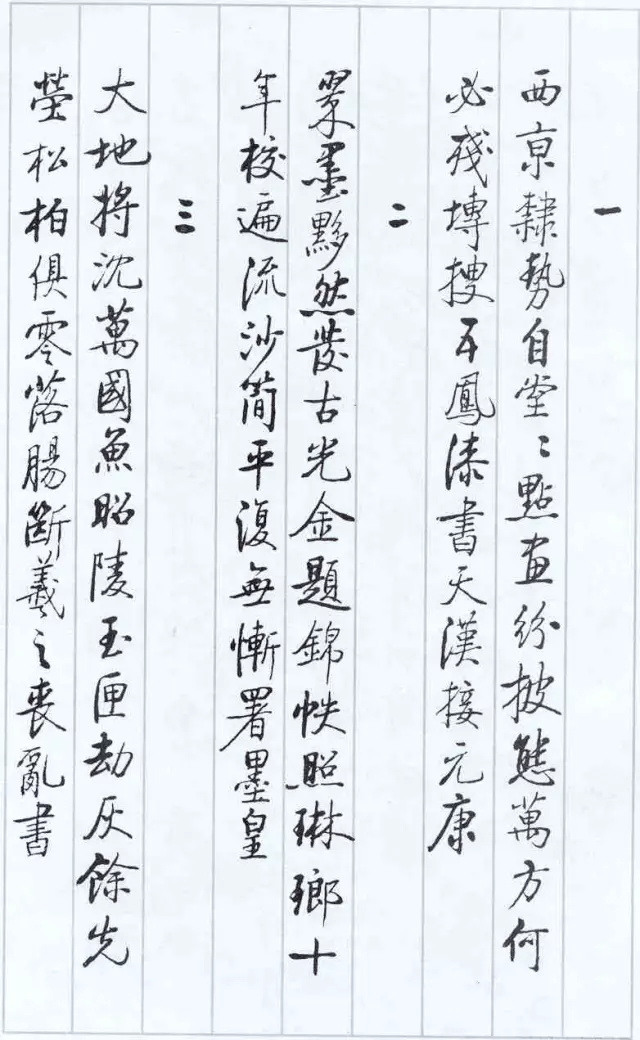

《启功论书绝句百首》局部

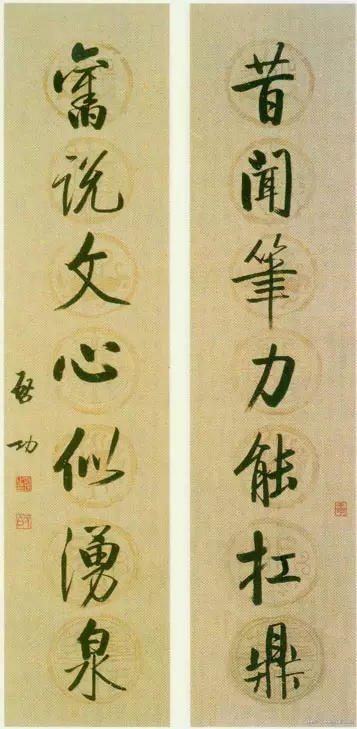

《行书五言联》

自清以降,碑派曾一度以压倒之势“称霸”书坛,后世人多认为启先生的书法必偏向帖学一隅。当然,以其“二王”一路的私淑,秀美的书风,的确应归于“帖学”一派,但这并不妨碍启先生从北碑遗迹中汲取佐书以刚劲的养分,比如他倾倒于《张猛龙碑》:“清颂碑流异代芳,真书天骨最开张”。

不能否认,他的确说过:“半生师笔不师刀”,但这么做的目的只是因为:“碑刻临习勤,莫会刀锋意。及见古墨迹,略识书中秘。”只单纯以毛笔之姿描绘碑刻之形,却不理解“透过刀锋看笔锋”的深意,必定“走火入魔”,演变为“野狐禅”。

启先生学习北碑书法,却也不是“主业”,所在,实为纠正学董、米造成的“单提一字,竟不成形。且骨力疲软,无以自振”的弊习。

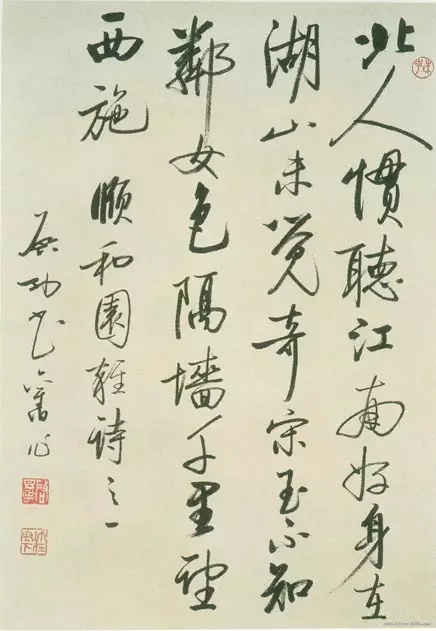

《行书七言联》

《行书横披》

同时,不同于赵孟頫所说:“结字因时而变,用笔千古不易”,启先生主张:“知结字所关,犹甚于用笔也。”而怎么锤炼用笔及结体,则需“运笔要看墨迹,结字要看碑志”,从而可知启先生对“帖学”及“碑学”的态度。

白头老夫妻,相爱如年少

启先生与太太章宝琛女士的感情,亦为世人所艳羡。相比于鲁迅对待包办婚姻妻子朱安的不闻不问,启先生对同为包办婚配的章宝琛却是情深意长,她陪他熬过了窘屋的拮据,时局的苛责,却不能陪他经历盛誉之后的安享。

妻子去世后,启先生常怀念这位敢于在特殊年代“私藏”他足足四大麻袋早年作品的姐姐章宝琛,写下《痛心篇二十首》,以极朴素的语言表达了他与老伴之间生死相依的深厚感情:“结婚四十年,从来无吵闹。白头老夫妻,相爱如年少。相依四十年,半贫半多病。虽然两个人,只有一条命……”

《自作诗一首》

随园句(一九九三年作)

今年6月30日,启先生归道山就12年了,回望其于66岁时自撰《墓志铭》,不觉一乐,音容笑貌仿若现于眼前:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿,八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

先生,您可安好?