变形与摹仿——传世“斗茶图”系列作品再谈

描绘市井生活的风俗画生动地记录了当时的社会环境和生活方式,既体现出画家对自己所处时代的观察,又为历史记录留下了丰富的图像依据。但在图像流传的过程中,出现了许多误读的情况,使得文献、图像和实物之间的比对出现了较大的偏差,这或是因为后世与前代的断隔,亦或是被当作参照的图像本身就存有疑问。

本文从“斗茶”这一活动入手,考察与之相关或以此冠名的图像,以故宫博物院藏李昇(传)《货郎图》为切入点,比对台北故宫博物院藏刘松年(传)《斗茶图》《茗园赌市图》,探讨其后一系列斗茶题材作品之间的关系,并对所谓“斗茶图”的创作来源进行梳理,试从实物、文献和存世画作中,找出造成误解的节点和原因。

一、从《货郎图》谈起

现藏故宫博物院的李昇(传)《货郎图》,绢本设色,长二十七厘米,宽二十厘米。主体绘四个货商装扮的人物在河边树下乘凉歇脚的场景。从画面结构来看,人物分为两组,左侧两人及右侧靠向观者的一人呈蹲坐态,手执杯盏,正作交谈;右侧距观者较远的一人呈站立姿态,右手持一把蒲扇,左手扶货架,回头观望正在交谈中的三人,似乎正在一边烧水一边倾听三人对话。四人周围有五个架状货架,担中所装为瓷器茶具。画心右侧中下部有“李昇”字样落款,下有印章三方,印文漫漶不可辨。画心左侧另裱跋文一段,释文如下:“前蜀李锦奴,成都人,弱冠生知,不从师授,善人物,创一家之妙,有小李将军之称,其幽闻与右丞为也。咸丰壬子秋八月重装于终南山馆。”钤“终南管领”印一方、“瓶禅”印一方、“华亭张诗昇家珍藏”印一方。

前蜀 李昇(传) 货郎图 27cm×20cm

故宫博物院藏

这段跋文与《益州名画录》《图画见闻志》以及《宣和画谱》中对李昇的记载颇为相似,据《益州名画录》记载 :“李昇者,成都人也。小字锦奴,年才弱冠,志攻山水,天纵生知,不从师学。初得张藻员外山水一轴,玩之数日,云:‘未尽妙矣。’遂出意写蜀境山川平远,心思造化,意出先贤。数年之中,创成一家之能,俱尽山水之妙。每含毫就素,必有新奇……明皇朝有李将军擅名山水,蜀人皆呼昇为小李将军,盖其艺相匹尔。”

从跋文所载来看,张诗舲本人当认为这幅画为前蜀李昇真迹。由于张诗舲没有自己收藏书画的著录笔记,仅有一本《铜鼓斋论画集》行于世,此书是对十余本清人书画论著的整理,故他称此画作者为前蜀李昇的具体依据也难以从其本人所写的文字中考证。

李昇(传)《货郎图》中的跋文和钤印

李昇本人可靠真迹世已不存,据《宣和画谱》中有关“人有得其(李昇)画者,往往误称王右丞”的记载,以及《宣和画谱》中对御府所藏李昇作品题材的记录,还有此画残印与徐邦达在《古今画鉴定概论》中对钤印位置论述之间的关联等辅助信息来看,此画称之为李昇真迹有所疑问。但本文目的并非辨其真伪,故此处不再赘述。

引起笔者兴趣的是有关绘画的几个小问题。首先是定名。此图定名“货郎图”,但就目前所能见到的“货郎图”或含有“货郎”形象的作品来看,货郎身边或有孩童围观,或本身就在市井街巷之中,而李昇(传)这幅作品描绘的环境却是城外的河边树下,没有周边人物或环境的衬托,何以显示画中人物为货郎?

其次是货担形象。五代至宋时出行所使用的货担,在绘画中多表现为包裹状,或是方整密封状,这些特征明显与李昇(传)《货郎图》中的货担不同。画中博古架一般的货担看起来既不便于携带又不安全,显然不符合货郎这个身份。

宋李嵩《货郎图》及李嵩(传)《骷髅幻戏图》作品中的货郎形象对比

第三是货郎的称谓。之所以称其为“货郎”,原因之一正是“百物杂陈”。而在这幅画中,货架上的货物种类却非常单一,除了瓷器外并没有别的可供出售的货物。

从上述几点来看,画面的结构与“货郎”的定名很难契合起来:画中四人所处的环境、所使用的器具看似是互相矛盾的。于是新的问题出现了:这个场景是如何发生的?

面对这个新问题,在作者断代方面仍存在许多疑点的李昇(传)《货郎图》不能很好地给出答复。但从人物、物品及背景画法来看,现藏于台北故宫博物院的传为刘松年所作的《斗茶图》与李昇(传)的《货郎图》存在着密切的联系,而它或可为解开这个谜团提供更多的信息。

二、刘松年款《斗茶图》

《斗茶图》现藏台北故宫博物院,该作为立轴,绢本设色,纵五十七厘米,横六十厘米,传为南宋刘松年所作。刘松年具体生卒年现已不可考。据画史载,刘松年为“淳熙画院学生,绍熙年待诏”,“宁宗朝进耕织图称旨赐金带”,活动时期大约在南宋孝宗、光宗、宁宗三朝(一一七四年至一二二四年),年纪应略大于马远、夏圭。其“山水人物师张敦礼,而神气过之”,《图绘宝鉴》言其“神气精妙,名过于师,院中人绝品也”。根据画史所载,刘松年师张敦礼,张敦礼师李唐,刘松年本人的风格与李唐也有一定的相似性。然《斗茶图》中山石的塑造生硬尖锐,与被定为刘松年真迹的《罗汉图》和《四景山水》中山石体质坚实、周身线条流畅之感明显不同。

南宋 刘松年(传) 斗茶图 57cm×60cm

台北故宫博物院藏

此外,其落款方式亦有蹊跷之处。台北故宫博物院所藏三幅《罗汉图》中的款题,皆落于山石、树木或墙壁之处,写法自上而下为帝王年号、干支纪年与本人姓名。而《斗茶图》中的款落在画面左侧中,题“画院刘松年绘”,既无年号,又无天干地支纪年,与刘松年本人习惯有所不符。从画法、风格、名款综合来看,《斗茶图》为刘松年的作品一说有较多破绽。

福开森编写的《历代著录画目》中称其被收入“石二重华宫”,而《石渠宝笈续编》中对此画记录如下:“刘松年《斗茶图》一轴,(本幅)绢本纵一尺七寸五分,横一尺八寸五分,浅设色,画松阴三人歇担,各执茗杯,一人理茶具,款:‘画院刘松年绘。’(玉池)范允临书范仲淹诗(诗略)。右始祖文正公作。末裔允临书。钤印三:‘萧斋’‘范允临印’‘石公’。(石渠宝笈)八印全。(收传印记)徐奇。子孙亿世宝传之宝。原起。项墨林父秘笈之印。”

据著录来看,原作中并无与斗茶相关的信息。与此定名最为相关的,极有可能是玉池中范允临所题的范仲淹《和章岷从事斗茶歌》。可是题诗者范允临的活动时期为明代嘉靖至崇祯年间,去刘松年已近四百年,他提到的斗茶活动在元代后期就已经开始没落。至明代洪武年间,由于法律和风俗的变化,与宋代末茶法完全不同的散茶法渐成主流,而末茶法正是斗茶的基础。因此生活于明代的范允临对斗茶这项活动的认识及熟悉程度很难判断。

从以上分析来看,《斗茶图》作为斗茶情景的再现,仍然存在一定的问题。类似的问题还出现在台北故宫博物院藏的另一张刘松年(传)的《茗园赌市图》中。

三、刘松年款《茗园赌市图》

台北故宫博物院藏刘松年(传)《茗园赌市图》,绘一闹市情境,左侧的五个人构成了画面的主体,他们似乎正在品尝壶中美味的液体,或许是茶,或许是酒。从五人相类的行装来看,应是属于同一商贩群体。右侧的三人组成了另一个单元,挑着货担的商贩正看着旁边的五人,货担上清楚地写着“上等江茶”的字样,旁边的一对母子手提着与左侧五人相同的行装,小儿背上背着货架,被身后的嘈杂声吸引,正在回头远望。从画面的组成来看,所谓的《茗园赌市图》更像是走街串巷的商贩们的“集会”。

南宋 刘松年(传) 茗园赌市图 局部

台北故宫博物院藏

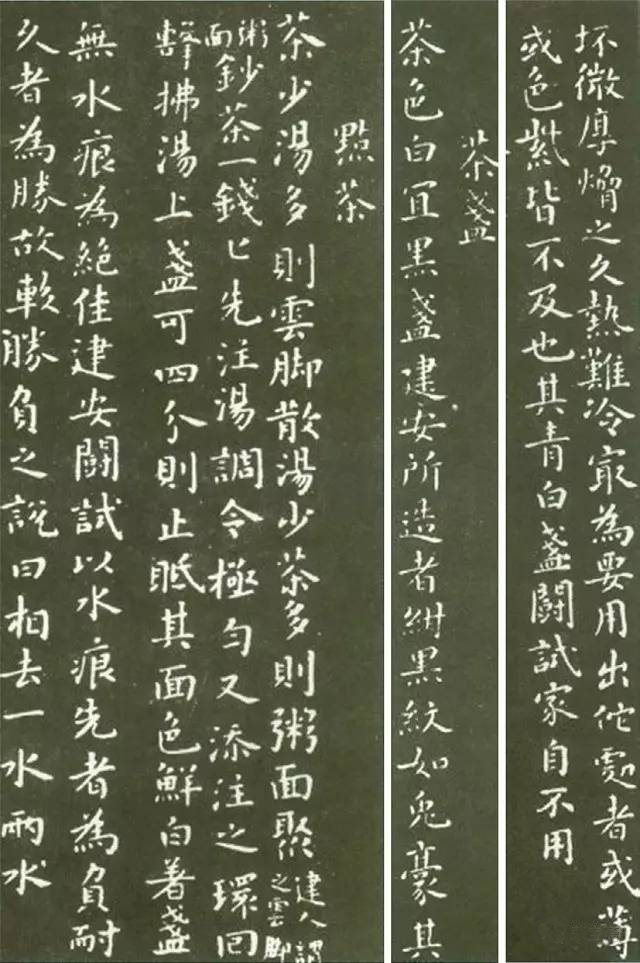

“茗园赌市”的定名显然是将画中人们进行的活动视为斗茶。关于斗茶的过程、用具以及胜负规则,在宋徽宗的《大观茶论》中有明确记载。所谓“斗茶”,斗的是茶叶的质量,其中“点茶”工序最能体现茶叶质量的优劣。如宋徽宗在其《大观茶论》中论及“点茶”时谈到,可一手注汤,一手持筅,随汤击拂,谓之“一发点”,手筅须俱重,否则“粥面未聚,茶力已尽”;也可先以汤注之,击拂之时须手重筅轻,谓之“静面点”,若指腕不圆,将“色泽不尽,英华沦散,茶无立作”。蔡襄在《茶录》中也曾有详细记载:“茶少汤多,则云脚散;汤少茶多,则粥面聚。钞茶一钱七,先注汤调令极匀,又添注入环回击拂。”

由此可见茶筅在斗茶中的重要性。然而细观《茗园赌市图》,其中人物仅有提壶注汤,全无击拂动作,这一重要动作的缺失,使人们对画中人物是否正在进行斗茶活动产生了疑问。

传世作品中的货担样式对比

另外,左侧五人所持茶盏色泽深浅不一,也是考察是否为斗茶活动的疑点。《大观茶论》云:“盏色贵青黑。”《茶录》中提出:“茶色白,宜黑盏,建安所造者绀黑,纹如兔毫,其坯微厚,之久热难冷,最为要用。”青黑盏的使用与宋代斗茶规则有关,在宋人的眼中,茶的质量是由冲泡后的水色反映出来的,最高级的茶对应的颜色应是乳白色,使用青黑色的深色系盏可以更好地呈现这种颜色。然而《茗园赌市图》中使用的茶具却为浅色系与深色系的混合,盏的颜色不同,依靠颜色判别茶叶质量的方法无法成立,那又何谈斗茶呢。

第三点疑问来自承托茶盏的盏托。《茗园赌市图》所使用的茶托为船型茶托,最早可见于晚唐。这种形制的盏托无论是在宋画,还是出土茶具之中都极为少见,倒是在明人的饮茶生活中使用频繁。宋人斗茶时更多使用的是一种碟形茶托,即画面右侧束发小童背上所负的那种,两种不同形制的茶托同时出现,不符合宋人斗茶的规制。

从这几个疑点看来,画者对于宋人使用的斗茶器具缺乏了解,尤其是对关键击拂器具“茶筅”的忽略,更是暴露了其中漏洞。既然如此,我们对这幅画的年代进行再次的讨论。

把视线转向画心右侧的提笼妇人,其装备打扮与画面左侧的五个商人十分类似,尤其是右手所提竹篮中的汤瓶,与小贩们所提如出一辙。在竹篮的正面特写中可以看到有一个入风口,将其放大还能看到里面的炭火部分,炭火的存在可以使汤瓶中的水保持温度。但问题就出在这里,这种“提笼炭火走”的形式直至明前期方才出现,明人朱权所编《茶谱》的“苦节君”一节中有赋铭云:“肖形天地,匪冶匪陶。心存活火,声带湘涛……”

辽代煮水器(上)和明代煮水器

(下)对比

朱权在“后续”中直言这种配合手提的“苦节君”为明朝所出,所谓“古无此制”。煮水器的变化与创新,和不同时代饮茶方式的变化有着很大的关系。宋人斗茶对环境的要求较高,从现存图像资料中可以了解到,宋时煮水,是以汤瓶直接置于炭火之上加热,茶炉虽有,但极少用。明代则正好相反,茶炉一跃成为煮水的重要工具,汤瓶则消失匿迹。综合上述因素考量,《茗园赌市图》的时间上限恐怕难及南宋,至早不会超过明代。

通过对以上图像的分析,《斗茶图》和《茗园赌市图》的作者和断代皆存有疑问。至此,对于真正的斗茶过程,仍难形成一个明确的印象。下文将对宋代文本和图像中所记录的斗茶过程及茶具追索一二,以求探索所谓斗茶图像的形成。

四、文本中的斗茶

关于斗茶的记录在宋人的笔记小说中可谓不少,江休复在《江邻几杂志》中就有这样一条记载:“天台竹沥水,被人断竹梢,屈而取之,盛以银瓮。若以他水杂之,则亟败。苏才翁尝与蔡君谟斗茶。蔡茶精,用惠山泉;苏茶劣,改用竹沥水煎,遂能取胜。”

蔡襄与苏舜元素有交情,这在宋人董更的《书录》、陆游的《老学庵笔记》,明人朱存理的《珊瑚木难》等诸多史料中均有表现,并且《蔡襄全集》中也收入了蔡襄为苏舜元所写的墓志铭,其中多有提及二人交往甚密,而蔡襄本人也确实喜爱斗茶,曾作有《茶录》一篇,对斗茶活动的记录也十分详细:“茶少汤多,则云脚散;汤少茶多,则粥面聚。钞茶一钱七,先注汤调令极匀,又添注入环回击拂。汤上盏可四分则止,视其面色鲜白,著盏无水痕为绝佳。建安斗试,以水痕先者为负,耐久者为胜,故较胜负之说,曰相去一水两水……茶色白,宜黑盏,建安所造者绀黑,纹如兔毫,其坯微厚,之久热难冷,最为要用。”

蔡襄《茶录》中有关点茶、斗茶的记录

宋代唐庚的《斗茶记》亦有关于斗茶的记录:“政和二年三月壬戌,二三君子相与斗茶于寄傲斋。予为取龙塘水烹之,而第其品。以某为上,某次之,某闽人,其所赍宜尤高,而又次之。然大较皆精绝。盖尝以为天下之物,有宜得而不得,不宜得而得之者。富贵有力之人,或有所不能致;而贫贱穷厄流离迁徙之中,或偶然获焉。所谓尺有所短,寸有所长,良不虚也。唐相李卫公,好饮惠山泉,置驿传送,不远数千里,而近世欧阳少师作《龙茶录序》,称嘉祐七年,亲享明堂,致斋之夕,始以小团分赐二府,人给一饼,不敢碾试,至今藏之。时熙宁元年也。吾闻茶不问团绔,要之贵新;水不问江井,要之贵活。千里致水,真伪固不可知,就令识真,已非活水。自嘉祐七年壬寅,至熙宁元年戊申,首尾七年,更阅三朝,而赐茶犹在,此岂复有茶也哉。今吾提瓶支龙塘,无数十步,此水宜茶,昔人以为不减清远峡。而海道趋建安,不数日可至,故每岁新茶,不过三月至矣。罪戾之余,上宽不诛,得与诸公从容谈笑于此,汲泉煮茗,取一时之适,虽在田野,孰与烹数千里之泉,浇七年之赐茗也哉,此非吾君之力欤。夫耕凿食息,终日蒙福而不知为之者,直愚民耳,岂吾辈谓耶,是宜有所记述,以无忘在上者之泽云。”

从上述宋代所记斗茶文字来看,“器”“技”“水”“茶”四种要素缺一不可,且每种要素都有极为明确的要求,如茶器中的建窑“兔毫盏”,惠山的“惠山泉”等,只有将这些因素完美地融合起来,方能彰显斗茶的真谛。

而在明人的笔记中,斗茶活动的内涵和细节出现了些许偏差,造成了后世对斗茶的误解,如明人熊明遇《罗岕茶记》中说:“茶色贵白,然白亦不难,泉清、瓶洁、叶少,水洗,旋烹旋啜,其色自白,然真味抑郁,徒为日食耳。”又如明人屠隆《考槃余事》中:“宣庙时有茶盏,料精式雅,质厚难冷,莹白如玉,可试茶色,最为要用。蔡君谟取建盏,其色绀黑,似不宜用。”从这些记录中可以看出,明人对斗茶的器具产生了误解,这也就遑论后人精确重现整个斗茶的过程了。

……

文 / 曲康维 冯翰林