陈振濂 | 唐宋鉴藏印摭谈

2019-07-02 11:08:51 来源: 点击:

早在浙江美院读书时,陆维钊先生指定我研究作为书法史断代的两宋。在宋代书画史之外,宋代印章篆刻史自是我的研究视野中的当然之选。但就宋代篆刻印章的艺术而论,官私印不少,都属应用而已,显然不属盛世;与周秦古玺汉印名作脍炙人口、和明清浙皖诸派名家如云相比,宋代因为是人们印象中的"官印时代",名家极少,名作亦乏善可陈。如果说,文学史上唐诗宋词一代风流、书法史上则苏黄米蔡越唐楷而创文人书法新境、绘画史上则有李成郭熙范宽李公麟燕文贵崔白直到宋徽宗还有少年王希孟等巨匠大师辈出群星熣灿,而以此看宋代印章篆刻领域,似乎难以交出一个稍稍像样的艺术史和艺术名家的成绩单。于是,我写宋代印章史,写什么呢?

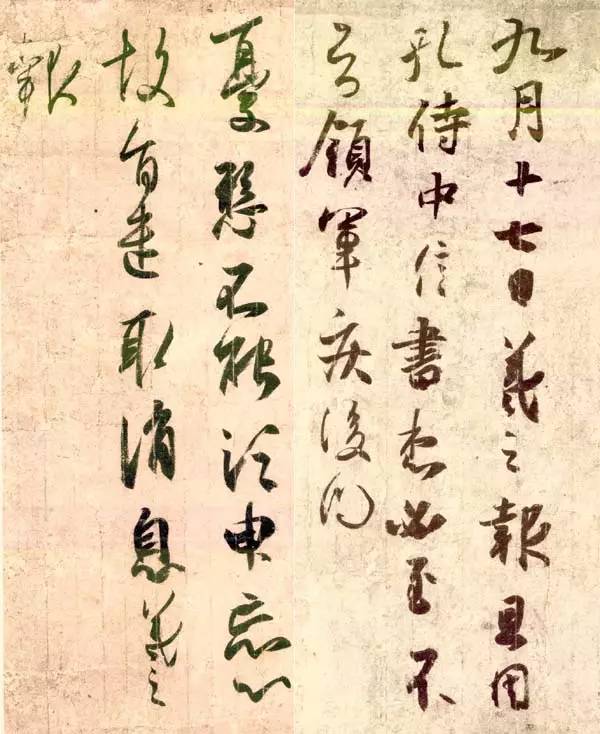

陆机《平复帖》 题签下有宋徽宗的“双龙小玺”,四角有“政和”“宣和”的押印。

讨论上古印章史,无非是官印私印。在战国古玺入秦印到汉印的过程中,官印私印无论尺寸形制格式,其实互相之间区分都不大;只有印面文字是有明显差异的:私名文字和官职爵衔,一目了然。隋唐开始,因为简牍废、纸张兴,官印在衙案放置,或钤印于官告捕榜,要让民众能醒目地看得到,还必须显示官家威慑严重,尺寸渐渐开始远大于过去使用方便的小枚私印。这是一个印学史发展上的趋势,是常识。

但在这种对比中,另有一种非官非私、亦官亦私的印章类型,就是在特定时期、伴随着皇宫内府和豪门大族的书画收藏风气盛行起来的"鉴藏印"现象,对后世篆刻艺术史发展起到了示范、引领、导航的重要作用。记得我曾经写过一部十万言的《宋代印章史》,共分六章,而最记忆深刻的,是特别辟章节拈出宋代鉴藏印自成一派,我自认为这是形成了新的印学历史解读角度,堪称有"史观"上的梳理发明之功,反映出当时我对鉴藏印的现象有过持久的痴迷。

“政和”

“宣和”

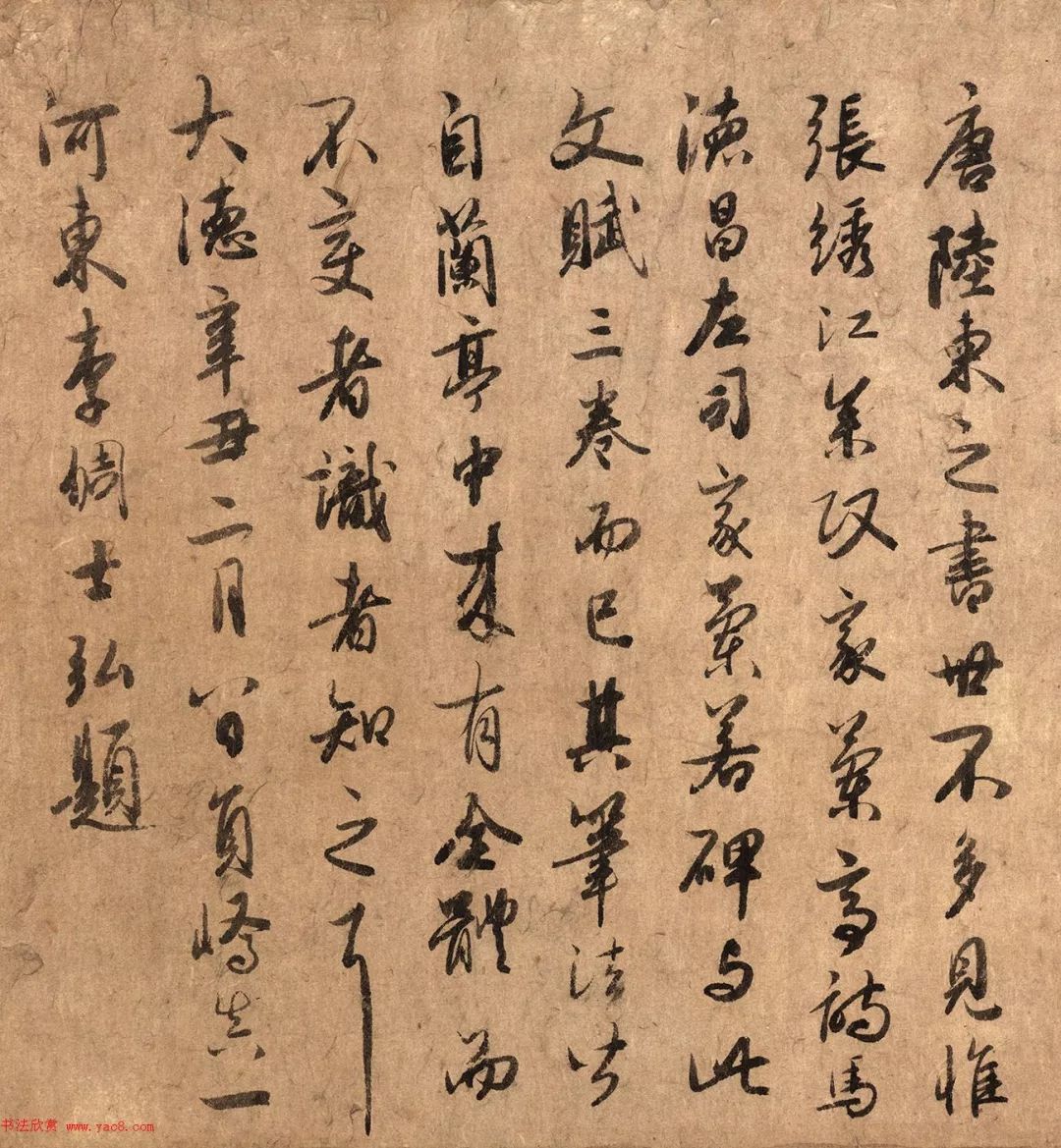

古代书画名作剧迹中,自唐以后,多钤有可断为鉴藏印的印迹。如唐有"开元"(其实从文献角度论,更有唐太宗年号"贞观"连珠鉴印的记录)。宋代皇家收藏,著名者当首举宋徽宗"大观"瓢形印、还有圆印"双龙玺"、长印"宣和"、"政和",再早有取大官印式的"建业文房之印"钤于升元四年二月款上。虽然原印不存,但有这样的印迹在,作为印学史上的依据,当然是没有问题的。北宋严格意义上的鉴藏印,有"米芾秘箧"(米芾)"、" 卿珍玩"(王诜),"蔡京珍玩"(蔡京)等等,尤其是传世米芾有七印,如"楚国米芾""米芾之印""祝融之后""米姓之印""米黻之印"等等,还分不同品级的收藏品而钤押不同藏印以示区别。到南宋则有"绍兴"连珠印、"内府图书"。古书画遗迹中留存最多的个人鉴藏印,首推权相贾似道"秋壑图书"(九叠)、"秋壑珍玩"(白文)、"似道"(朱文)等等。又相对于宋的金,则有"明昌御览""内府图书之印",虽出于北疆边夷,而用字取形,完全是印学正脉之相,堪足列为一个清晰的研究序列。结合实物印蜕和文献记录,我们把这一时期印学史上鉴藏印作一梳理,其实是想开拓出一个新的印学理论研究的领域,能避免陷于普通常识角度上不分层次不分边界地打混仗。从而树立起一个清晰的"鉴藏印"的学术概念。

其实"鉴藏印"顾名思义,当然是专用于书画文物鉴定收藏。但真要追究起来,其间也有许多复杂的构成。像宋徽宗"双龙玺"和"宣和"小长印专门用于古书画上钤盖,范例如隋展子虔《游春图》入宣和内府,上有宋徽宗题署,其鉴印的鈐盖有一定之规:"双龙玺"钤于前,而"宣和"和"政和"长方印钤于前后隔水处或骑缝处。再如宋徽宗《瑞鹤图》的与本画相对的书法对幅之中行,有"双龙玺";米芾《研山铭》还同时出现"双龙玺"、"宣和"、"绍兴";"内府书印"甚至出现了三次。这种成套印记,而其他非收藏场合则并不见使用之例。当然可以被判断为书画鉴定时专用玺印。它长置宋徽宗御案,以备随时取用,正符合"鉴藏印"的全部涵义。南宋高宗的"绍兴",金章宗的"明昌御览"、贾似道的"秋壑珍玩",皆属这种专印专钤。只见用于古书画赏玩鉴定之用;直到清代,还有"乾隆御览之宝"、"嘉庆御览之宝"等,书画以外的用例,从未有过。

宋徽宗的“双龙小玺”

但有的本身是名印而印文未明涉鉴藏,如南唐"建业文房之印",是文房之印,但却未必是古书画鉴定收藏之专用。若是刻一部古书钤印以志归属;或自己挥写一件作品,如李后主李煜兴致勃勃,下旨用澄心堂纸李廷珪墨御笔挥毫作"金错刀"书法,并不是古书画上题识更未必有鉴定的内容,如果在卷尾用此"建业文房之印"钤捺于款书"升元四年二月"字迹上,亦无不可。此外,古往今来,许多鉴定家在鉴审古书画后或钤印认可或题跋记事,也并不用专门的鉴藏印而仅仅是鉴定题跋后钤一方名印或斋馆字号印,当然也具有足够的鉴印示信功能,而不必特意制作"鉴藏印"来专司其职。相比之下,收藏家却因为要显示物之有归、表明主人身份,反倒会去专门托人刻制"鉴藏印"频繁使用。像这样一些不同情况,今天都被笼统算作"鉴藏印",但却是有鉴藏专用之印(必于印文中标出),和用于鉴藏场合的名号斋馆诸印这两种不同的。

早在1987年初,我曾经写过一篇《款印综考》发表在《书法研究》第四期(总30期,见92〜103页)上,那是研究宋代印章史的一个副产品。题款并钤印,本来就是宋代才有的现象,唐以前的秦汉魏晋南北朝是没有的,殷周时代就更不用说了。

与"款印"概念雁行而互为映衬的,正是这个"鉴藏印"。鉴定收藏题跋落名款后必须用印,故而"鉴藏印"在绝大多数情况下必然表现为"款印"。那怕只是鉴藏中一个极简单的"观款"即只署个名,只要钤印,当然也是"款印"。只有不善写字怕坫污了法书名画,于是只钤一印,那才是一个非款印的孤立的"鉴藏印"一一但凡古之大收藏家例有科举背景,从小入塾,自然皆是文墨高手,怎能会怯于署款落名?所以说"收藏印"是"款印"乃称"绝大多数",这一结论并非过言。但只有在近代民国时期如上海南京,有些大资本家聚财有方富可敌国,又受影响玩起收藏,大进大出,并无财力上的掣肘,但本人或者文字怯弱甚至个别目不识丁也未可知;只用"鉴藏印"以示拥有而不署字号,这种情况也是有的。

用于鉴藏目的而不是专用的斋馆姓名字号印,有收藏功能但却是"款印"形式的,最早可以追溯到唐代。沙孟海师《印学史》直指古刻帖上复制法书时镌有唐代"贞观"朱文连珠印,属于初唐太宗时期,认为"这是后世鉴藏印的开始",语气十分肯定,必有所据。唐代更有李泌的"端居室"见于明甘旸《集古印谱》卷五,其印下注:"玉印,鼻钮。唐李泌端居室,斋堂馆阁印始于此"。考虑到唐代还没有文人自题室名斋号更不会入印钤用,这样的风气而要等到宋初才兴盛,断此乃是"斋号印"的开始,是凤毛麟角的罕见之例而有创始之功,应该是历来的共识。又有清后期何昆玉辑《吉金斋古铜印谱》六卷,吴大澂审定。而其中竟收录"世南"、"真卿"二印,有人怀疑这是虞世南、颜真卿私印,但这是极不可靠的。因为清人凡纂《古铜印谱》收印下限通常为魏晋南北朝。检诸《吉金斋古铜印谱》目次:卷一三代周、秦。卷二秦汉魏。卷三卷四秦汉六朝。卷五秦汉六朝子母吉语印。卷六汉魏六朝两面印六面印。其中并无隋唐留迹。后人牵强附会,但以何昆玉收藏宏富又有吴大澂这样的大家掌眼,又岂会有此低级错谬?

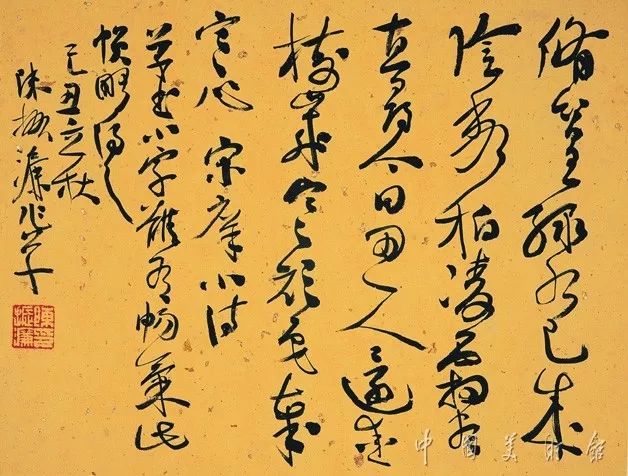

唐代唯一引人注目的,是文献记载有一方唐代王涯的"永存秘珍"。实物自然未见,印蜕也未见。但王涯是写《春游曲》的著名诗人:"满园深浅色,照在绿波中",这样通达的语辞,想他更会富收藏;至于拥有专门的"永存秘珍"鉴藏印,应该是有充分可能性的。而到了宋代,欧阳修有"六一居士"宽边古文大玺,苏东坡有"眉阳苏轼"、"东坡居士";黄庭坚有"山谷道人",都见于刻帖中的落款之上。同代和后代在翻刻过程中可能有什么样的改动,无法判断;但因为不是第一手资料,只能参考。又上述都是姓名斋号印,并不是被作者指定或认定是专门为鉴定收藏时所制且专用之印,不如"建业文房之宝"、"内府书印""明昌御览",徽宗的"宣和"、"政和"、"双龙玺",还有贾似道的"秋壑珍玩"等等,都是直接钤见于纸绢之上;且印文直指鉴藏或专门用于鉴藏。其作为证据的价值自然要更高。

要理清楚早期"鉴藏印"的基本脉络和样式,是非常不容易的。其中包含着实物、功用、存世方式、复制形态以及相近的类别如"斋馆印""字号印"或许还有"闲章"(内容)、"款印"(形式)等等各种不同的归类或分辨内容。我们目前认识所限,若要定位唐宋以来的"鉴藏印",可以分为两个层次:(一)是专用的鉴藏印一一一从印面文字到用途到形制,都是围绕鉴定收藏而发,它有点像鉴定青铜、陶瓷、玉器时文物鉴定专业通用的"标准器"。(二)是使用于鉴定收藏场合的、有特殊标志如反复使用的古人姓名斋馆字号印,含有明显的鉴定收藏标识功能的款印之类。

三年前的2015年9月,故宫九十周年院庆,举办规模宏大、被称为是全面晒家底的"石渠宝笈特展"。我应邀前去参加学术研讨会并作主持评议。当时民间最热情高涨的也最具话题性的,当然是皇帝老儿禁宫内的鉴藏故事。尤其是《清明上河图》跟前,人山人海万头缵动,清晨排队排十多个小时到晚上故宫关门还轮不到;甚至还发明了"故宫跑"的比喻。但我当时印象深刻的,却是在武英殿一进门处,以投影打出"石渠宝笈"中最经典的皇家庋藏活动中那些著名的鉴藏玺印,而且也有玺印实物橱柜展示;甚至还有指明哪些印专门用于哪类内府藏品或几级品的详细说明。其中许多著名的鉴藏玺印,如"三希堂""石渠定鑑""御书房鑑藏宝""重华宫鑑藏宝""乾清宫宝""三希堂精鑑玺""石渠宝笈所藏""乾隆御览之宝""嘉庆御览之宝""宝笈重编""八旬天恩""古稀天子""八徵耄念之宝""五福五代堂古稀天子宝""太上皇帝之宝""懋勤殿宝""乾隆鑑赏""乾隆宸翰""宜子孙""内府图书"等等。约在五十余方左右。而其中最主要的十几枚,在最著名的古法书名画如《伯远帖》《兰亭序》帖上都有印迹。若不讲年代早晚,只论清代,这些倒是真正的专用专文的"标准器",只可惜它是皇上的派头;标准是标准了,但这样可望而不可及的、超奢华超体量数量的标准"鉴藏印",平头庶民哪得望其万一?

自古以来风雅文韵的"鉴藏印",沾染上清宫的皇气,怎么看都有些变调。有如看简洁的明式傢俱之后,再看繁琐饰华的清式傢俱,怎一个"叹"字了得?

陆机《平复帖》 题签下有宋徽宗的“双龙小玺”,四角有“政和”“宣和”的押印。

讨论上古印章史,无非是官印私印。在战国古玺入秦印到汉印的过程中,官印私印无论尺寸形制格式,其实互相之间区分都不大;只有印面文字是有明显差异的:私名文字和官职爵衔,一目了然。隋唐开始,因为简牍废、纸张兴,官印在衙案放置,或钤印于官告捕榜,要让民众能醒目地看得到,还必须显示官家威慑严重,尺寸渐渐开始远大于过去使用方便的小枚私印。这是一个印学史发展上的趋势,是常识。

但在这种对比中,另有一种非官非私、亦官亦私的印章类型,就是在特定时期、伴随着皇宫内府和豪门大族的书画收藏风气盛行起来的"鉴藏印"现象,对后世篆刻艺术史发展起到了示范、引领、导航的重要作用。记得我曾经写过一部十万言的《宋代印章史》,共分六章,而最记忆深刻的,是特别辟章节拈出宋代鉴藏印自成一派,我自认为这是形成了新的印学历史解读角度,堪称有"史观"上的梳理发明之功,反映出当时我对鉴藏印的现象有过持久的痴迷。

“政和”

“宣和”

古代书画名作剧迹中,自唐以后,多钤有可断为鉴藏印的印迹。如唐有"开元"(其实从文献角度论,更有唐太宗年号"贞观"连珠鉴印的记录)。宋代皇家收藏,著名者当首举宋徽宗"大观"瓢形印、还有圆印"双龙玺"、长印"宣和"、"政和",再早有取大官印式的"建业文房之印"钤于升元四年二月款上。虽然原印不存,但有这样的印迹在,作为印学史上的依据,当然是没有问题的。北宋严格意义上的鉴藏印,有"米芾秘箧"(米芾)"、" 卿珍玩"(王诜),"蔡京珍玩"(蔡京)等等,尤其是传世米芾有七印,如"楚国米芾""米芾之印""祝融之后""米姓之印""米黻之印"等等,还分不同品级的收藏品而钤押不同藏印以示区别。到南宋则有"绍兴"连珠印、"内府图书"。古书画遗迹中留存最多的个人鉴藏印,首推权相贾似道"秋壑图书"(九叠)、"秋壑珍玩"(白文)、"似道"(朱文)等等。又相对于宋的金,则有"明昌御览""内府图书之印",虽出于北疆边夷,而用字取形,完全是印学正脉之相,堪足列为一个清晰的研究序列。结合实物印蜕和文献记录,我们把这一时期印学史上鉴藏印作一梳理,其实是想开拓出一个新的印学理论研究的领域,能避免陷于普通常识角度上不分层次不分边界地打混仗。从而树立起一个清晰的"鉴藏印"的学术概念。

其实"鉴藏印"顾名思义,当然是专用于书画文物鉴定收藏。但真要追究起来,其间也有许多复杂的构成。像宋徽宗"双龙玺"和"宣和"小长印专门用于古书画上钤盖,范例如隋展子虔《游春图》入宣和内府,上有宋徽宗题署,其鉴印的鈐盖有一定之规:"双龙玺"钤于前,而"宣和"和"政和"长方印钤于前后隔水处或骑缝处。再如宋徽宗《瑞鹤图》的与本画相对的书法对幅之中行,有"双龙玺";米芾《研山铭》还同时出现"双龙玺"、"宣和"、"绍兴";"内府书印"甚至出现了三次。这种成套印记,而其他非收藏场合则并不见使用之例。当然可以被判断为书画鉴定时专用玺印。它长置宋徽宗御案,以备随时取用,正符合"鉴藏印"的全部涵义。南宋高宗的"绍兴",金章宗的"明昌御览"、贾似道的"秋壑珍玩",皆属这种专印专钤。只见用于古书画赏玩鉴定之用;直到清代,还有"乾隆御览之宝"、"嘉庆御览之宝"等,书画以外的用例,从未有过。

宋徽宗的“双龙小玺”

但有的本身是名印而印文未明涉鉴藏,如南唐"建业文房之印",是文房之印,但却未必是古书画鉴定收藏之专用。若是刻一部古书钤印以志归属;或自己挥写一件作品,如李后主李煜兴致勃勃,下旨用澄心堂纸李廷珪墨御笔挥毫作"金错刀"书法,并不是古书画上题识更未必有鉴定的内容,如果在卷尾用此"建业文房之印"钤捺于款书"升元四年二月"字迹上,亦无不可。此外,古往今来,许多鉴定家在鉴审古书画后或钤印认可或题跋记事,也并不用专门的鉴藏印而仅仅是鉴定题跋后钤一方名印或斋馆字号印,当然也具有足够的鉴印示信功能,而不必特意制作"鉴藏印"来专司其职。相比之下,收藏家却因为要显示物之有归、表明主人身份,反倒会去专门托人刻制"鉴藏印"频繁使用。像这样一些不同情况,今天都被笼统算作"鉴藏印",但却是有鉴藏专用之印(必于印文中标出),和用于鉴藏场合的名号斋馆诸印这两种不同的。

早在1987年初,我曾经写过一篇《款印综考》发表在《书法研究》第四期(总30期,见92〜103页)上,那是研究宋代印章史的一个副产品。题款并钤印,本来就是宋代才有的现象,唐以前的秦汉魏晋南北朝是没有的,殷周时代就更不用说了。

与"款印"概念雁行而互为映衬的,正是这个"鉴藏印"。鉴定收藏题跋落名款后必须用印,故而"鉴藏印"在绝大多数情况下必然表现为"款印"。那怕只是鉴藏中一个极简单的"观款"即只署个名,只要钤印,当然也是"款印"。只有不善写字怕坫污了法书名画,于是只钤一印,那才是一个非款印的孤立的"鉴藏印"一一但凡古之大收藏家例有科举背景,从小入塾,自然皆是文墨高手,怎能会怯于署款落名?所以说"收藏印"是"款印"乃称"绝大多数",这一结论并非过言。但只有在近代民国时期如上海南京,有些大资本家聚财有方富可敌国,又受影响玩起收藏,大进大出,并无财力上的掣肘,但本人或者文字怯弱甚至个别目不识丁也未可知;只用"鉴藏印"以示拥有而不署字号,这种情况也是有的。

用于鉴藏目的而不是专用的斋馆姓名字号印,有收藏功能但却是"款印"形式的,最早可以追溯到唐代。沙孟海师《印学史》直指古刻帖上复制法书时镌有唐代"贞观"朱文连珠印,属于初唐太宗时期,认为"这是后世鉴藏印的开始",语气十分肯定,必有所据。唐代更有李泌的"端居室"见于明甘旸《集古印谱》卷五,其印下注:"玉印,鼻钮。唐李泌端居室,斋堂馆阁印始于此"。考虑到唐代还没有文人自题室名斋号更不会入印钤用,这样的风气而要等到宋初才兴盛,断此乃是"斋号印"的开始,是凤毛麟角的罕见之例而有创始之功,应该是历来的共识。又有清后期何昆玉辑《吉金斋古铜印谱》六卷,吴大澂审定。而其中竟收录"世南"、"真卿"二印,有人怀疑这是虞世南、颜真卿私印,但这是极不可靠的。因为清人凡纂《古铜印谱》收印下限通常为魏晋南北朝。检诸《吉金斋古铜印谱》目次:卷一三代周、秦。卷二秦汉魏。卷三卷四秦汉六朝。卷五秦汉六朝子母吉语印。卷六汉魏六朝两面印六面印。其中并无隋唐留迹。后人牵强附会,但以何昆玉收藏宏富又有吴大澂这样的大家掌眼,又岂会有此低级错谬?

唐代唯一引人注目的,是文献记载有一方唐代王涯的"永存秘珍"。实物自然未见,印蜕也未见。但王涯是写《春游曲》的著名诗人:"满园深浅色,照在绿波中",这样通达的语辞,想他更会富收藏;至于拥有专门的"永存秘珍"鉴藏印,应该是有充分可能性的。而到了宋代,欧阳修有"六一居士"宽边古文大玺,苏东坡有"眉阳苏轼"、"东坡居士";黄庭坚有"山谷道人",都见于刻帖中的落款之上。同代和后代在翻刻过程中可能有什么样的改动,无法判断;但因为不是第一手资料,只能参考。又上述都是姓名斋号印,并不是被作者指定或认定是专门为鉴定收藏时所制且专用之印,不如"建业文房之宝"、"内府书印""明昌御览",徽宗的"宣和"、"政和"、"双龙玺",还有贾似道的"秋壑珍玩"等等,都是直接钤见于纸绢之上;且印文直指鉴藏或专门用于鉴藏。其作为证据的价值自然要更高。

要理清楚早期"鉴藏印"的基本脉络和样式,是非常不容易的。其中包含着实物、功用、存世方式、复制形态以及相近的类别如"斋馆印""字号印"或许还有"闲章"(内容)、"款印"(形式)等等各种不同的归类或分辨内容。我们目前认识所限,若要定位唐宋以来的"鉴藏印",可以分为两个层次:(一)是专用的鉴藏印一一一从印面文字到用途到形制,都是围绕鉴定收藏而发,它有点像鉴定青铜、陶瓷、玉器时文物鉴定专业通用的"标准器"。(二)是使用于鉴定收藏场合的、有特殊标志如反复使用的古人姓名斋馆字号印,含有明显的鉴定收藏标识功能的款印之类。

三年前的2015年9月,故宫九十周年院庆,举办规模宏大、被称为是全面晒家底的"石渠宝笈特展"。我应邀前去参加学术研讨会并作主持评议。当时民间最热情高涨的也最具话题性的,当然是皇帝老儿禁宫内的鉴藏故事。尤其是《清明上河图》跟前,人山人海万头缵动,清晨排队排十多个小时到晚上故宫关门还轮不到;甚至还发明了"故宫跑"的比喻。但我当时印象深刻的,却是在武英殿一进门处,以投影打出"石渠宝笈"中最经典的皇家庋藏活动中那些著名的鉴藏玺印,而且也有玺印实物橱柜展示;甚至还有指明哪些印专门用于哪类内府藏品或几级品的详细说明。其中许多著名的鉴藏玺印,如"三希堂""石渠定鑑""御书房鑑藏宝""重华宫鑑藏宝""乾清宫宝""三希堂精鑑玺""石渠宝笈所藏""乾隆御览之宝""嘉庆御览之宝""宝笈重编""八旬天恩""古稀天子""八徵耄念之宝""五福五代堂古稀天子宝""太上皇帝之宝""懋勤殿宝""乾隆鑑赏""乾隆宸翰""宜子孙""内府图书"等等。约在五十余方左右。而其中最主要的十几枚,在最著名的古法书名画如《伯远帖》《兰亭序》帖上都有印迹。若不讲年代早晚,只论清代,这些倒是真正的专用专文的"标准器",只可惜它是皇上的派头;标准是标准了,但这样可望而不可及的、超奢华超体量数量的标准"鉴藏印",平头庶民哪得望其万一?

自古以来风雅文韵的"鉴藏印",沾染上清宫的皇气,怎么看都有些变调。有如看简洁的明式傢俱之后,再看繁琐饰华的清式傢俱,怎一个"叹"字了得?