对徐渭书法艺术之狂放的思考

徐渭像

狂放是我国艺术发展的一个重要因素,而且是有着丰富的历史内涵的文化符号。儒家有济世之狂,道家有出世之狂,释家有狂禅之路。例如阮籍为躲避政治风波,佯狂装疯;再如李白一样的狂人,终生狂妄不羁却又豪情万丈;还有书法上“颠张狂素”之称的张旭与怀素等等。熊秉明曾说:“书法是中国文化核心的核心。”书法艺术之狂放是在强烈情感中,破坏传统规律,运用扭曲变形与过分夸张的手段来表现,用笔墨来宣泄作者那无可抑制的心境和狂放的激情。而明代徐渭的书法可谓狂放到了极限,甚至到了疯狂的地步,当然这与他颠沛流离的命运与狂放不羁的灵魂是息息相关的。

徐渭(1521—1593),初字文清,更字文长,号天池山人、天池生、青藤道人、田水月、天池渔隐、金垒、白鹇山人、鹅鼻山侬等。山阴(今浙江绍兴)人,斋号一枝堂、青藤书屋。徐渭出生百日丧父,十岁亲生母亲被卖,十四岁养母去世,他依托长兄生活。日常生活充满了愁苦和哀怨,幼年失孤,青年丧偶,家园失落,官场失利,又受到胡宗宪事件的打击。他曾先后九次用各种方法自杀,又因杀妻入狱,度过七年牢狱的生活。在狱中徐渭深深体验到生命的残酷以及对个体生命的重视、对自我顽强的执着等,导致他激愤成狂疾,创作出苍劲奇绝、恣肆横溢的艺术面貌。五十二岁时,在同乡好友张元忭的多方营救下出狱。但是晚年的徐渭一直生活在贫病之中,居无定所、贫困潦倒了此余生。他纵情山水,曾遍游各地,以诗书画糊口,许多杰出的作品都是在这段时间创作的。曾题画葡萄诗曰:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”又有联曰:“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人。”此皆是其人生的真实写照,在贫病交加中去世,享年七十三岁。

徐渭《墨石榴》

纵观徐渭一生的遭遇可谓非常不幸,历经一次次的磨难、挫折、创伤。正如明朝袁宏道说:“古今文人牢骚困苦,未有若先生者。”但他没有屈服,他不羁的灵魂一直在抗争。徐渭悲惨的人生命运使他养成了孤独、警觉和敏感的个性,又由于其心性修为得力于王学、老庄、释学三家,最终成为颓然自放、蔑视礼法、豪荡不羁的狂人。

再者,资本主义商品经济的发展,对士人的思想价值观产生了巨大的影响。伴随着来自黑暗政治与经济的双重压力,这一时期的士人在精神层面上出现了对传统儒家的疏离,从而在言行上偏离了传统的儒生形象,对传统“温良恭俭让”的君子人格失去兴趣,转向欣赏张扬个性的狂狷的文人才子人格,追求风流潇洒的狂士风度。这时候的书法发展也受到强烈的影响,一批艺术家重个性、重自我感情的抒发、反理性色彩的书风出现,使书坛出现了众多个性强烈的面貌。其中徐渭就是其最具有代表性的,他悲惨的一生使他养成了孤独、警觉和敏感的个性,促使他于艺术上主张“出于己”的“独创”和“天成”。

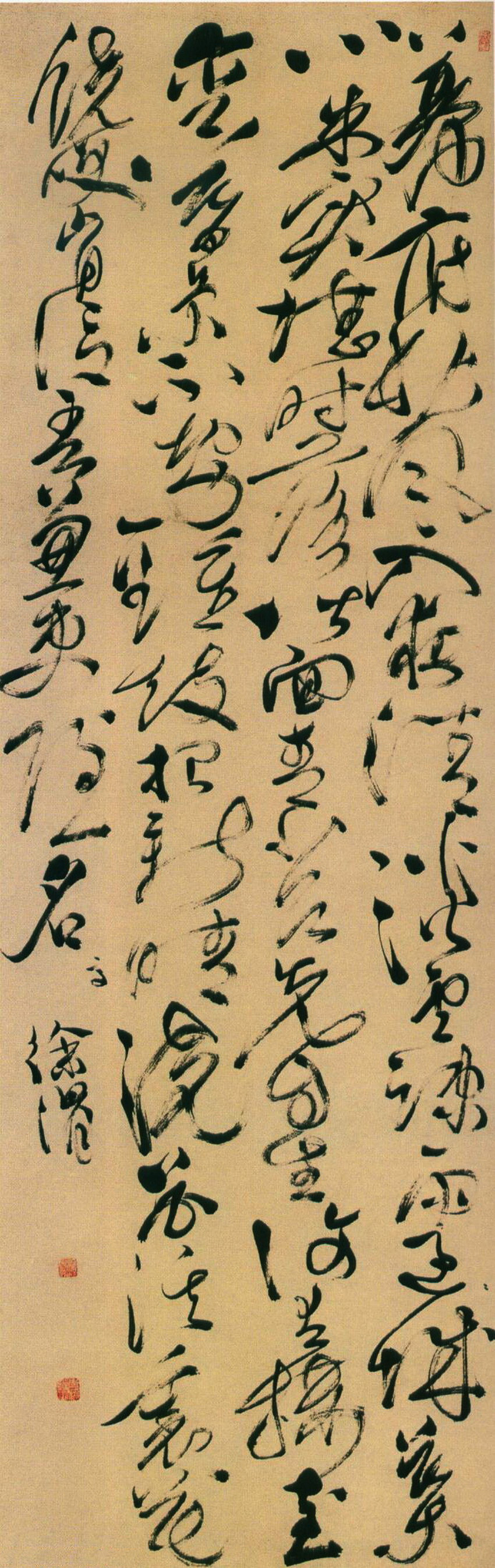

徐渭的书法,面孔之奇异,用笔之大胆,均在同代书家中无可有参照者,真可谓“绝去依傍”。其传世的书法主要是行草书,他继承了张旭、怀素以来的草书精髓,对“宋四家”,尤其是米芾学习研究颇多。徐渭对“宋四家”有过深刻的研究,曾云:“黄山谷书如剑戟,构密是其所长,潇洒是其所短。苏长公书专以老朴胜,不似其人之潇洒,何耶?米南宫书一种出尘,人所难及,但有生熟,差不及黄之匀耳。蔡书近二王,其短者略俗耳。劲净而匀,乃其所长。”徐渭行书取黄庭坚书之擒纵自如,取苏轼之朴实厚重,取米芾之潇洒放逸而成自家面目。陶望龄《徐文长传》评曰:“其论书主于运笔,大概仿诸米氏法。”这大概是因为米芾作书是率意而为、任性恣肆,书法风格是纵逸的、奇肆的、豪放的,而这正符合了徐渭那反理性的、放任不羁的性情追求。

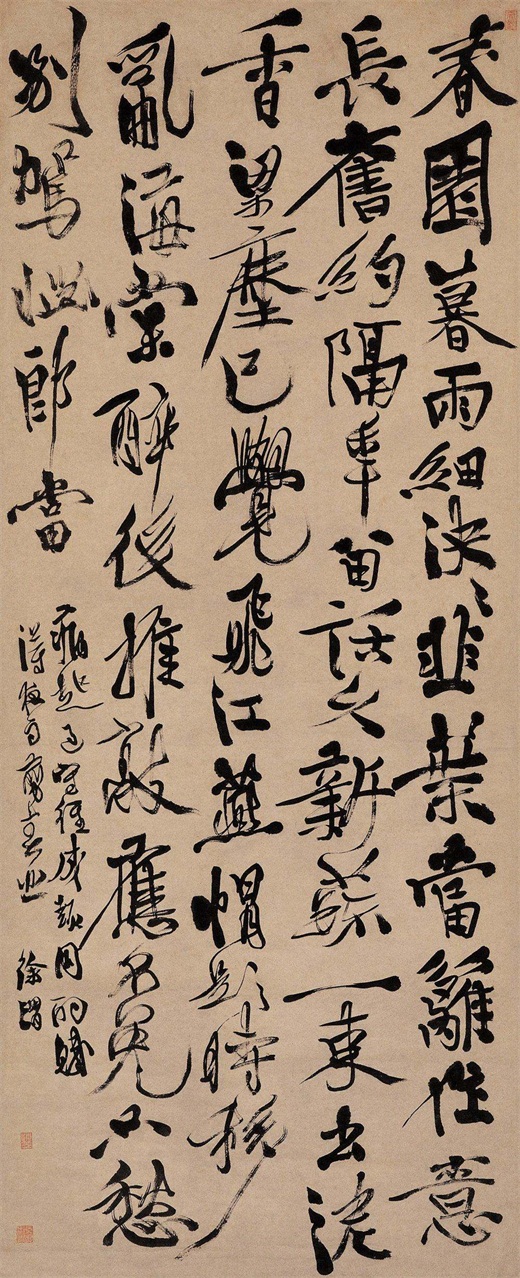

徐渭《草书杜甫怀西郭茅舍诗轴》,纸本,上海博物馆藏

另外,他对明代的祝允明也极其推崇。徐渭欣赏祝允明的书法,一方面是由于祝允明的草书不仅有古人笔法意趣,还有自己独特的面目。其狂草的挥洒,一气呵成,其间错落有致,纵横跋扈,不可端倪。另一方面是祝允明由于仕途不顺的人生经验,导致其游戏人生、游戏书法的态度。晚年祝允明自云:“万事遗来剩得狂”。对他来说书法也是“狂”的一种寄托意兴,抒写“自我”最佳游戏。其晚年所作的草书,不计点画工拙,豪纵洒脱,自足而已,这也是徐渭所追求的境界。李德仁在《徐渭》一书中这样分析徐渭所受到祝允明的影响:“徐渭《草书春雨诗卷》,字形运笔尚明显看出有祝允明的影响。徐渭草书章法有一种密集的形式,如《草书杜甫诗轴》、《应制咏剑词》等,亦是从祝允明草书蜕变出来的。”徐渭处于个人理想与黑暗现实之间的尖锐冲突之中,才华盖世而郁郁不得志,处于不可超越的矛盾、痛苦之中,最终导致他心灵扭曲,这就是他为什么无法保持中庸合度的娴雅风度的主要因素,一切艺术手段化成为其痛苦不安的情怀载体。他以一种与传统斗争的心态来创作,其书法作品或奔放豪迈,不拘一格;或点画狼藉,粗略散乱,疾风暴雨。这似乎是徐渭愤懑的呼叫与血泪的挥洒,变化丰富,反差强烈,切实是让人惊心动魄。其狂放恣肆的宣泄是其人格的展现,亦是一个天才在命运颠沛、生活摧残下灵魂的绽放。也正如袁宏道赞其书云:“文长喜作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出。予不能书,而谬谓文长书决当在王雅宜、文徵仲之上,不论书法而论书神,先生者诚八法之散圣,字林之侠客也。”此段文字是对徐渭的精确评价。徐渭之书即写其人生的英雄托足无门的悲愤之情,把全部强烈的感情在瞬间释放,让所有的意象压缩到一个简单而独特的表现形式中,在这方面书法胜过其他一切艺术。

这样的狂放之人,在我国书法史上各朝代皆有,但徐渭却独树一帜。如唐代的张旭借助酒的作用来打破理性的控制,让潜意识中所压抑的情感在宣泄中找回生命自我的家园。如杜甫诗云:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”再如《新唐书》中记载张旭云:“嗜酒,每大醉,呼叫狂走,乃下笔,或以头濡墨而书,既醒自视,以为神,不可复得也。”张旭的创作显示的是生命酣醉的状态,也是反规律、反理性的,但其艺术形式诸如笔法、笔势等完全符合书法的法则。张旭之狂代表了纯粹状态的创造力,他激发了艺术家大胆的探索,这与徐渭的擒纵自如、肆意挥洒,专以抒情为己任的狂是有区别的。

再者,明末清初的傅山,笑傲山林,桀骜不驯。其书法的狂是知性中的真率,带有刚强与“怒气”,表现出一种坦荡与自然,雄奇洒脱,是继徐渭以来的真性情者。还有后来的“扬州八怪”之一的郑板桥、吴昌硕以及近代齐白石等都受其影响。

今天我们可以对狂放有比较科学的认识,对狂人的作品予以更多的理解,甚至欣赏。但从明至今,人们对这种狂放的误解太多,是不予认可的,认为徐渭这类人的书法“粗头乱服,不合规寸”,屡遭贬抑。正统书法保守派用“疯癫”、“狂狷”来批评他,甚至徐渭的友人也称其“狂疾不已”、“病奇于人”。可是并非每个人都能像徐渭那样,以书画来宣泄胸中“勃然不可磨灭之气”,以至于到强度自虐的地步。正如明袁宏道《徐文长传》的描写:“晚年愤益深,佯狂益甚,显者至门,或拒不纳。时携钱至酒肆,呼下隶与饮。或自持斧击破其头,血流被面,头骨皆折,揉之有声;或以利锥锥其两耳,深入寸馀,竟不得死。”而这种看似精神失常的自虐行为,实则是徐渭一生个人悲惨遭遇和社会思潮双重压迫的产物,把内心的郁结与痛苦奔放淋漓地宣泄在他不平凡的一生中。其狂放书法抛弃了所有的束缚,做到了不期作书而自然有之的“忘怀”之境,敢于袒露赤子之心,拒绝矫饰作为,而这正与艺术求真精神是一致的。