从东坡竹石、米颠云山中窥探古代画家和他们的世界

2018-06-28 16:17:44 来源: 点击:

中国绘画史中诸多话题,从解衣盘礴的画史故事到谢赫六法的画理评判;从文人士大夫的竹石风流到宫廷画院的皇家富贵;从阎立本及父兄、大小李将军的家族绘画现象到沈周、董其昌、郑板桥的画家群体活动……清华大学尚刚教授的《烟霞丘壑:中国古代画家和他们的世界》(北大出版社)所写的“中国古代的绘事和画家”,多关注画家本人与其生活的世界,涉及诸家风采、作品故事、核心画论、绘事精等,“澎湃新闻·古代艺术”特选刊其中关于东坡竹石与米家云山的部分。

苏轼(公元1036~1101年),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(在今四川)人。二十一岁,已中进士,人格魅力、文采风流令他一直是天下关注的焦点人物。他非常忙碌,要做官、要议论、要交游、要应酬、要赋诗、要撰文。因此,虽少小知画,“不学而得用笔之理”,但丹青于他,却多属消遣。即令如此,他的绘画题材仍然宽广,画墨竹、树石,也画山水、人物,甚至还画草虫、禽鸟等。除墨竹一种外,苏东坡的绘画都没有师承。他能够自出新意,独树一帜,靠的是天赋、修养、意趣和襟怀。他画的是文人画,不是画师画。

对墨竹,苏东坡情有独钟。他去访友,若“候人未至”,便在人家的粉墙上“扫墨竹”,不是画,而是“扫”,自然是既快捷又灵逸。在苏东坡的时代,有位画墨竹的大师,叫文同(公元1018~1079年),字与可,官至湖州(在今浙江)知州,虽死在赴湖州任的路上,但仍世称“文湖州”。文同很风雅,集诗、词、书、画“四绝”于一身,是苏东坡的从表兄和挚友,苏东坡的墨竹便师法于他。东坡自称:“吾为墨竹,尽得与可之法。”但苏东坡才气纵横,豪情充盈,又受不得格范局囿,故所画又区别于文同。照宋人的说法,就是“运思清拔,其英风劲气来逼人,使人应接不暇,恐非与可所能拘制也”。东坡本人也以独出心裁夸耀,其诗曰:“东坡虽是湖州派,竹石风流各一时。”苏东坡性诙谐、好幽默,朋友也愿同他调侃。文同的墨竹声名太大,持缣到其家中求画的人踏破了门,文极烦恼,把画缣投到地上,骂道:“我要用它做袜子。”苏东坡在徐州(在今江苏,古称彭城)当官,文同写信给他,说:“近语士大夫:‘吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。’袜材当萃于子矣。”这当然是玩笑,但其中也包含着对东坡墨竹的推许。

对墨竹,苏东坡情有独钟。他去访友,若“候人未至”,便在人家的粉墙上“扫墨竹”,不是画,而是“扫”,自然是既快捷又灵逸。在苏东坡的时代,有位画墨竹的大师,叫文同(公元1018~1079年),字与可,官至湖州(在今浙江)知州,虽死在赴湖州任的路上,但仍世称“文湖州”。文同很风雅,集诗、词、书、画“四绝”于一身,是苏东坡的从表兄和挚友,苏东坡的墨竹便师法于他。东坡自称:“吾为墨竹,尽得与可之法。”但苏东坡才气纵横,豪情充盈,又受不得格范局囿,故所画又区别于文同。照宋人的说法,就是“运思清拔,其英风劲气来逼人,使人应接不暇,恐非与可所能拘制也”。东坡本人也以独出心裁夸耀,其诗曰:“东坡虽是湖州派,竹石风流各一时。”苏东坡性诙谐、好幽默,朋友也愿同他调侃。文同的墨竹声名太大,持缣到其家中求画的人踏破了门,文极烦恼,把画缣投到地上,骂道:“我要用它做袜子。”苏东坡在徐州(在今江苏,古称彭城)当官,文同写信给他,说:“近语士大夫:‘吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。’袜材当萃于子矣。”这当然是玩笑,但其中也包含着对东坡墨竹的推许。

枯木怪石也是苏东坡创作颇勤的题材。他是书道大师,名满天下,总有人来求字,他酒酣挥毫,写累了,就画“枯木拳石”充数。苏东坡作画,常在酒后,画纸则爱贴在墙上。他谪居黄州(今湖北黄陂)时,米芾初次拜谒,他酒劲上来,就让米芾把观音纸贴到墙上,挥洒出一幅幽竹树石酬赠。酒酣则胆气豪壮,立画则收纵自如,故苏东坡笔下的枯木怪石是很遒劲、很洒脱的,要“托物寓兴”,抒写他那满腹的“不合时宜”。狂傲如米芾,对苏东坡的树石也十分倾倒,说:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。”米芾对苏东坡的画迹很珍爱,在黄州所得的那幅,被他们共同的朋友王诜借走不还,言下颇为痛心。

枯木怪石也是苏东坡创作颇勤的题材。他是书道大师,名满天下,总有人来求字,他酒酣挥毫,写累了,就画“枯木拳石”充数。苏东坡作画,常在酒后,画纸则爱贴在墙上。他谪居黄州(今湖北黄陂)时,米芾初次拜谒,他酒劲上来,就让米芾把观音纸贴到墙上,挥洒出一幅幽竹树石酬赠。酒酣则胆气豪壮,立画则收纵自如,故苏东坡笔下的枯木怪石是很遒劲、很洒脱的,要“托物寓兴”,抒写他那满腹的“不合时宜”。狂傲如米芾,对苏东坡的树石也十分倾倒,说:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。”米芾对苏东坡的画迹很珍爱,在黄州所得的那幅,被他们共同的朋友王诜借走不还,言下颇为痛心。

山水、人物是苏东坡绘画较少的题材,至于草虫、禽鸟等,更是偶一为之。苏东坡对山水用力虽少,但自负出奇,中年谪居黄州时,他给人写信,说:“画得寒林、竹石,已入神品,草书益奇,诗笔殊减退。”他的“寒林”今已不见,古人也不见评论,虽自出机杼,飘逸不群可以推想,但“已入神品”却倒未必。苏东坡诗名极高,天下传诵,他说这话,令人犹疑。这里的机关早被宋人点破—他在为自己的书画扬名。墨竹、树石是苏东坡绘画的主项,对此,他的自伐就更不含糊。还是在黄州,他给人家写信、寄画,信上说:“某近者百事废懒,唯作墨木颇精,奉寄一纸,思我当一展观也。”兴犹未尽,又奉上竹石一幅,在信上补笔:“本只作墨木,余兴未已,更作竹石一纸同往,前者未有此体也。”这类言语竟出自精敏洞达的苏轼之口,如此豪迈,又如此天真,真是可爱。

山水、人物是苏东坡绘画较少的题材,至于草虫、禽鸟等,更是偶一为之。苏东坡对山水用力虽少,但自负出奇,中年谪居黄州时,他给人写信,说:“画得寒林、竹石,已入神品,草书益奇,诗笔殊减退。”他的“寒林”今已不见,古人也不见评论,虽自出机杼,飘逸不群可以推想,但“已入神品”却倒未必。苏东坡诗名极高,天下传诵,他说这话,令人犹疑。这里的机关早被宋人点破—他在为自己的书画扬名。墨竹、树石是苏东坡绘画的主项,对此,他的自伐就更不含糊。还是在黄州,他给人家写信、寄画,信上说:“某近者百事废懒,唯作墨木颇精,奉寄一纸,思我当一展观也。”兴犹未尽,又奉上竹石一幅,在信上补笔:“本只作墨木,余兴未已,更作竹石一纸同往,前者未有此体也。”这类言语竟出自精敏洞达的苏轼之口,如此豪迈,又如此天真,真是可爱。

苏东坡于人物创作更少。他画过弥勒像,虽是“游戏翰墨”,但仍被时人誉为“笔法奇古,遂妙天下,殆希世之珍,瑞图之宝”。人物难工,尽管这样的赞美令人陶醉,但苏东坡毕竟是苏东坡,他清醒极了,再不自矜自伐。他画人物本已很少,若要表现,也会找来李公麟合作,如《憩寂图》《渊明濯足图》等。李公麟是人物画大师,也是苏东坡的朋友,他若参与,则人物出自他的笔端,而苏东坡画的,仍是自己擅长的竹石之类。

苏东坡是朝野瞩目的大名人,其手书、画迹人人宝惜,若售卖,可获善价。但苏东坡本人却不大在意,兴来即作,还会以之扶贫济困。在杭州做官时,有人因欠绫绢钱两万遭告,苏东坡断案,把那人召来,一问,原来那人是造扇子的,父亲刚死,发送花钱,又赶上入春以来,阴雨连连,天气很凉,扇子卖不出去,方负债遭告。苏东坡就让他拿二十面白团夹绢扇来,不一会儿工夫,又是行、草,又是枯木竹石,挥洒完毕。那人刚刚持扇出门,就被闻讯者以千钱一面,抢购一空。结果欠债还清,苏东坡的官声也更好了。

苏东坡是朝野瞩目的大名人,其手书、画迹人人宝惜,若售卖,可获善价。但苏东坡本人却不大在意,兴来即作,还会以之扶贫济困。在杭州做官时,有人因欠绫绢钱两万遭告,苏东坡断案,把那人召来,一问,原来那人是造扇子的,父亲刚死,发送花钱,又赶上入春以来,阴雨连连,天气很凉,扇子卖不出去,方负债遭告。苏东坡就让他拿二十面白团夹绢扇来,不一会儿工夫,又是行、草,又是枯木竹石,挥洒完毕。那人刚刚持扇出门,就被闻讯者以千钱一面,抢购一空。结果欠债还清,苏东坡的官声也更好了。

苏东坡作画快捷,又常在酒后。这样的画法当然是“大抵写意,不求形似”,注重的是神韵、气象,强调的是独创、抒发。

到北宋,中国绘画的题材已然齐备,画题尽管很多,但苏东坡把它们归为两类:一类如人物、禽兽、建筑、器用,这是有“常形”的;另一类如山石、竹木、水波、烟云,这是无“常形”而有“常理”的。他认为:“常形之失,止于所失,而不能病其全,若常理之不当,则举废之矣。以其形之无常,是以其理不可不谨也。世之工人,或能曲尽其形,至于其理,非高人逸才不能辨。”苏东坡是大文豪、大哲人,不是职业画师,自属“高人逸才”,他选中的题材多为山石、竹木,他要表现“常理”,令并不复杂的题材变化出新,才符合他那纵横不羁的天性。可是,这里也带些英雄欺人的意味。因为,若想曲尽“常形”,必须大费周章,这在画家绝非易事。而表现“常理”,多少可以率性挥洒,倘欣赏者体悟不出,也未必肯直言,自己是否还属“高人逸才”,先得掂量一番。若说苏东坡的消极影响,“常形”“常理”之辨应算一个,后世的文人画家多有意无意地学习苏东坡的榜样,去表现“常理”,这同易于抒发有关,更与结体较单纯,便于挥洒相联系。至于狂怪悖理、率性涂鸦,那是末流。对此,苏东坡本人也反对,称之为“欺世而取名”。

其实,苏东坡也讲形似,如他记录过黄筌画飞雀“颈足皆展”的错误,还描述了蜀地牧童对戴嵩笔下的斗牛“掉尾”的指责。他精敏绝人,洞察秋毫,李公麟的《贤己图》众人“相与叹赏,以为卓绝”,唯独苏东坡瞟了一眼,就指出那俯盆疾呼“六”的赌徒是闽人,因为仅有闽语呼“六”张口。苏东坡也有工细的作品,如画蟹可“琐屑毛介,曲畏芒缕,无不具备”。他甚至下过写实的功夫,能在路边民家的鸡舍猪圈间,见“丛竹木石”,便“图其状,作竹叶,纹缕亦细”。当然,他绝不会以形似损伤意趣,以描摹破坏“常理”。

苏东坡对绘画的贡献并不仅仅局限于创作,他还有卓越的理论建树。在古代画家中,他最推崇王维,评王维特别拈出“诗中有画”“画中有诗”,这令此后画家的创造画境有了取之不尽、用之不竭的源泉,也成了后世画论的重要原则。苏东坡绘画思想的核心荟萃在几句诗里—“论画以形似,见与儿童邻;赋诗必此诗,定非知诗人;诗画本一律,天工与清新”。这几句诗反复被人称引,因为以形写神,重象外之意,贵天然、反雕琢不仅是他个人的体悟,也概括了中国画的精神,还左右着中国画的发展。

苏东坡是个辉煌的典范,在他以前,士大夫大多对绘画漠不关心,而他非但题赞品评不断,还亲予创作。这就引出了中国士大夫对绘事的普遍热情,虽不必人人都做画家,但知画也成了士大夫修身养性的妙道。从顾恺之开始,中国的文人画(苏东坡称之为“士人画”)似涓涓细流,虽不绝如缕,却没有浩大的声势。到了苏东坡的时代,风气一变,文人画汇成大川,逐渐成为最有影响、最富特色的中国画流派。扭转风气的人物当然还是苏东坡,是他以墨笔抒怀寄兴、融诗书画于一炉的风格为文人画树立起楷模,是他的文采风流和人格魅力凝聚起文同、王诜、李公麟、米芾等一批超凡绝俗的文人画家。

苏东坡是个辉煌的典范,在他以前,士大夫大多对绘画漠不关心,而他非但题赞品评不断,还亲予创作。这就引出了中国士大夫对绘事的普遍热情,虽不必人人都做画家,但知画也成了士大夫修身养性的妙道。从顾恺之开始,中国的文人画(苏东坡称之为“士人画”)似涓涓细流,虽不绝如缕,却没有浩大的声势。到了苏东坡的时代,风气一变,文人画汇成大川,逐渐成为最有影响、最富特色的中国画流派。扭转风气的人物当然还是苏东坡,是他以墨笔抒怀寄兴、融诗书画于一炉的风格为文人画树立起楷模,是他的文采风流和人格魅力凝聚起文同、王诜、李公麟、米芾等一批超凡绝俗的文人画家。

或许,苏东坡的美术活动并非无可挑剔,但他仍然太伟大。世间若无苏东坡,中国绘画的发展恐怕是另一种景象。

米氏云山

“米氏云山”是对米芾、米友仁父子写意山水画的称谓。在中国绘画史上,米芾的地位很高。其人其事一如他的画作,林木掩映,烟雾缭绕,真真幻幻、迷迷茫茫,但峰峦毕竟遮不住。

米芾(公元1051~1107年),初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳山人等,世居太原(据其姓氏,有专家推测他祖籍中亚,是昭武九姓的苗裔),后迁襄阳(在今湖北)。其五世祖米信是赵宋王朝的开国元勋,其母则与皇家关系亲密,故他以恩荫得官。先在地方上任职,徽宗即位,又到汴京做太常博士、书画学博士等,死于知淮阳军(今江苏邳县)任上。他曾当过礼部员外郎,因礼部别称“南宫”,故又被称为“米南宫”。

米芾(公元1051~1107年),初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳山人等,世居太原(据其姓氏,有专家推测他祖籍中亚,是昭武九姓的苗裔),后迁襄阳(在今湖北)。其五世祖米信是赵宋王朝的开国元勋,其母则与皇家关系亲密,故他以恩荫得官。先在地方上任职,徽宗即位,又到汴京做太常博士、书画学博士等,死于知淮阳军(今江苏邳县)任上。他曾当过礼部员外郎,因礼部别称“南宫”,故又被称为“米南宫”。

虽然不是能吏干员,但米芾的士大夫却做到了家。他气度很好,“风神散朗,姿度環玮,音吐鸿畅,谈辩风生”,还精鉴古物、书画,赋诗为文“皆自我作故,不蹈袭前人一言”。其书艺特妙,行书尤精,苏东坡“谓其文清雄绝俗,谓其字超妙入神”。他交了很多名人朋友,“拗相公”王安石对他很推重,大文豪苏东坡则“恨知之之晚”。

米芾是大才子、大名士,这类人物常常慕奇好异,但米芾的奇异却真可谓集大成、旷古今了。他热衷奇装异服,衣冠爱仿效唐代制度,宽袖博带,招摇过市,引得众人围观,他却因之得意非常。他喜戴高檐帽,帽檐太高,坐不进轿子,就令拆去轿顶,露帽出行,晁以道说他的怪模样就像乘囚车游街的鬼章俘虏,他高兴极了。他生性好洁,衣冠、器用不肯让人动,更不穿别人的衣服,不用别人的东西。身边常常摆着清水,频频洗脸,但不擦拭,人称“水淫”。当了太常博士,就要去祭祀,但其祭服因反复洗涤,洗去了花纹,结果遭到贬黜。周穜与他交谊深厚,他向周夸示美砚,周先净手,他大喜,周却要逗他,不等清水送到,就用口水试验发墨效果,他勃然变色,要周把砚带走。女儿该出嫁了,他选中的是段拂,段拂字无尘,他说:“既拂灰,又去尘,正是我的好女婿。”就把女儿嫁给了段拂。

米芾是大才子、大名士,这类人物常常慕奇好异,但米芾的奇异却真可谓集大成、旷古今了。他热衷奇装异服,衣冠爱仿效唐代制度,宽袖博带,招摇过市,引得众人围观,他却因之得意非常。他喜戴高檐帽,帽檐太高,坐不进轿子,就令拆去轿顶,露帽出行,晁以道说他的怪模样就像乘囚车游街的鬼章俘虏,他高兴极了。他生性好洁,衣冠、器用不肯让人动,更不穿别人的衣服,不用别人的东西。身边常常摆着清水,频频洗脸,但不擦拭,人称“水淫”。当了太常博士,就要去祭祀,但其祭服因反复洗涤,洗去了花纹,结果遭到贬黜。周穜与他交谊深厚,他向周夸示美砚,周先净手,他大喜,周却要逗他,不等清水送到,就用口水试验发墨效果,他勃然变色,要周把砚带走。女儿该出嫁了,他选中的是段拂,段拂字无尘,他说:“既拂灰,又去尘,正是我的好女婿。”就把女儿嫁给了段拂。

这似乎是洁癖,不过,在米芾却属矫情,是他标榜邀名的手段。人家去拜访他,刚接下名片,就须洗手,但在衙门里传阅公牍,却从不洗手。有个宗室贵族想试试他洁癖的真假,便大张华宴,而为米独设一榻,令兵卒为他端菜送酒,让丽姬美妓去侍奉别人。那些人大吃大喝、杯盘狼藉,十分热闹,米芾先硬挺了一阵,却终于打熬不住,便凑进人堆,去寻欢作乐了。

论起疯癫的本领,高超不过米芾。他写信写到套语“芾再拜”,还真的放下笔,整衣拜上两拜。他爱石头,家中藏蓄不少,得到一块砚山,便抱着睡了三天,还请苏东坡为之作铭。知无为军(今安徽无为)时,听说河中有块很大的怪石,就令人搬入衙门观赏。石头运到,他见而大惊,当即命备酒席,自己则整理衣冠,对石揖拜,嘴上还要念叨:“我盼着见到你老兄可有二十年了。”因此,他虽丢官,却博取了更大的名气,“米芾拜石”因此而哄传人口,成了中国绘画常见的题材。

论起疯癫的本领,高超不过米芾。他写信写到套语“芾再拜”,还真的放下笔,整衣拜上两拜。他爱石头,家中藏蓄不少,得到一块砚山,便抱着睡了三天,还请苏东坡为之作铭。知无为军(今安徽无为)时,听说河中有块很大的怪石,就令人搬入衙门观赏。石头运到,他见而大惊,当即命备酒席,自己则整理衣冠,对石揖拜,嘴上还要念叨:“我盼着见到你老兄可有二十年了。”因此,他虽丢官,却博取了更大的名气,“米芾拜石”因此而哄传人口,成了中国绘画常见的题材。

他还爱砚,写过一部《砚史》,的确很有心得。他胆子也大,认准了皇帝的风雅病,就敢敲诈。一天,徽宗召他来写屏风,写罢,捧着御砚跪下启奏:“这砚台已被我用过了,不配让您再用,请赐我吧。”徽宗大笑,就给了他。谢罢,抱砚便走,欢天喜地,他是以洁癖标榜的,但此刻,袍袖沾染墨渍也全不在乎。这是卖癫,可那洁癖也露了馅儿。

对钱财,米芾并不吝惜,而对酷嗜的法书名画,却百计搜求,正当的手段是购买和交换。他藏画最多,但对书法的挚爱超过绘画,故常向友人以画易帖,甚至可以十画易一帖。他的一些收藏手段很无赖。他善临拓,又精装裱,造假作伪足可乱真,借到好字好画就临摹,归还时,常把真迹、赝本一道带去,让物主自己挑选,物主往往吃亏上当,选中赝本。他的宝晋斋收藏宏富,但有不少是这种来路。为了搜求,他还会撒泼放刁,以死威胁。他最爱晋人书法,一次在船上,见到人家的晋帖,就提出以画交换,或者干脆索要。物主不肯,米芾就大呼小叫要投水,物主怕他真有个好歹,只得应允。这样的事,他闹过不止一次。

当然,米芾又是在卖癫。著书立说时,他讥笑过类似的视物如命的人。他说:“今人收一物与性命俱,大可笑,人生适目之事,看久即厌,时易新玩而适其欲,乃是达者。”理路多清楚,那么他的投水呢?米芾以精鉴饮誉,著作里,他反复夸耀自己的法眼识真,但在其藏品中,依然赝本多多。为此,苏东坡、黄山谷都曾讽刺过他,杨次翁的讽刺就更妙:杨请米芾吃假河豚,米一看不对,就犹疑不食,杨说:“别怀疑了,这是赝本。”

当然,米芾又是在卖癫。著书立说时,他讥笑过类似的视物如命的人。他说:“今人收一物与性命俱,大可笑,人生适目之事,看久即厌,时易新玩而适其欲,乃是达者。”理路多清楚,那么他的投水呢?米芾以精鉴饮誉,著作里,他反复夸耀自己的法眼识真,但在其藏品中,依然赝本多多。为此,苏东坡、黄山谷都曾讽刺过他,杨次翁的讽刺就更妙:杨请米芾吃假河豚,米一看不对,就犹疑不食,杨说:“别怀疑了,这是赝本。”

如果作个比较,米芾于书法致力更多,成就更高。苏(轼)、黄(庭坚)、米、蔡(京或襄)为宋代的书法“四大家”,其中的米就是他。于画,他虽从事较晚,但因天分极高,闻见极广,故也有很高的成就。他的绘画题材有两类,一类是人物,一类是山水。他画的人物有写真、古今名士,而主要的还是古忠贤像。他曾画晋唐间忠臣义士像数十幅,挂在斋壁,被许多人临摹,流传颇广。他自称:“李公麟病右手(时在公元1100年,距米芾去世还有七年)三年,余始画。以李尝师吴生(吴道子),终不能去其气。余乃取顾(恺之)高古,不使一笔入吴生。又李笔神采不高,余为目睛、面文、骨木,自是天性,非师而能,以俟识者。唯作古忠贤像也。”

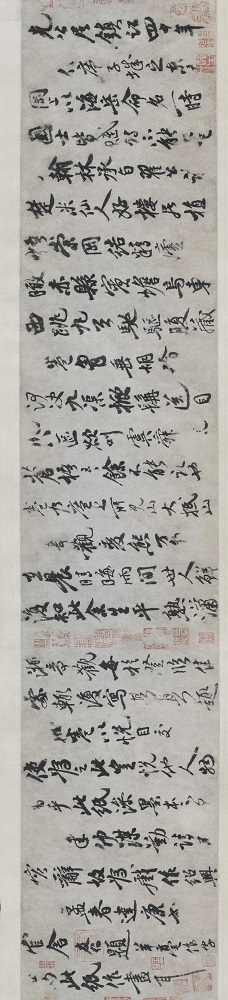

画古忠贤像自然有教化、劝戒目的,但他所画的山水树石却纯属文人墨戏,这也是他创作较多、影响很大的题材。米芾“多游江湖间,每卜居,必择山水明秀处”,画的也是他迷恋的南方秀色,画面“烟云掩映,树石不取细意”,是一种不拘成法、勇于创造、融入书韵、崇尚天真、传达意趣,反对富艳、抛弃格范的写意山水画。米芾的画迹惜已无存,但其子友仁(公元1086~1165年)继承家法,尚有作品传世,从其《潇湘奇观图》《云山得意图》的寂寥山川、迷濛烟雨中,应当还能体会米芾山水画的风范。

米芾的山水墨戏“只作三尺横挂、三尺轴……更不作大图,无一笔李成、关仝俗气”。据说,他的挥洒工具很随意,“不专用笔,或以纸筋,或以蔗滓,或以莲房(即莲蓬头)”,但对画地有严格的选择,“纸不用胶矾,不肯于绢上作一笔”。创作中,他信笔由心,“不取工细,意似便已”。稗史记述过他的创作状态,宋徽宗召他来写字,殿里张出长宽各二丈许的大绢,皇帝在帘里看,令别人陪伴他在帘外写,只见米芾“反系袍袖,跳跃便捷,落笔如云,龙蛇飞动”。听说皇帝在看他,就回过头高声说:“奇绝,陛下!”尽管他的画幅不大,“跳跃”不得,但书画相通,作画时,他也一定是很亢奋、很激越的。

“米氏云山”是文人画的一个典型,伴同文人画的昌盛,其影响也逐渐扩大,专学的已然不少,涉猎的更难以数计。从尚天然、重韵味的角度看,“米氏云山”的影响有积极的一面,但后世的辗转模仿也流弊不小。“米氏云山”的面貌本来已不丰富,陈陈相因便更显单调,兼以“米氏云山”是才人画、名士派,而才情、逸兴却是绝对学不来的,凡夫俗子毕竟太多,苦学它,难免画虎不成反类犬,再无风雅可言,摹“放”效“简”,终入魔道。

“米氏云山”是文人画的一个典型,伴同文人画的昌盛,其影响也逐渐扩大,专学的已然不少,涉猎的更难以数计。从尚天然、重韵味的角度看,“米氏云山”的影响有积极的一面,但后世的辗转模仿也流弊不小。“米氏云山”的面貌本来已不丰富,陈陈相因便更显单调,兼以“米氏云山”是才人画、名士派,而才情、逸兴却是绝对学不来的,凡夫俗子毕竟太多,苦学它,难免画虎不成反类犬,再无风雅可言,摹“放”效“简”,终入魔道。

说到影响,米芾的画论不容忽视。他虽才气纵横,但性偏执,好大言,党同伐异,绝不含糊;其言辞之激烈、痛快,乃至尖刻,不让今日急欲开宗立派的批评大师。这也难怪,那时文人画大旗方张,不振聋发聩,矫枉过正,成事也难。或许若世无米芾,文人画也没有那般声势。因此,他持论偏激,对古今画家颇少许可又情有可原。米芾于山水议论最多,尤其令他心仪的是五代时的南唐画家董源。他评董画为“近世神品,格高无与比也”。具体分析是“峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真;岚色郁苍,枝干劲挺,咸有生意;溪桥渔浦,洲渚掩映,一片江南也”。这也恰是“米氏云山”的渊源。

自五代始,中国的山水画有了北派、南派之分。北派的领袖是荆浩、关仝、李成、范宽,南派的代表是董源、巨然。显然由于地貌、气候和普遍性格的关系,北派的山水偏于雄奇开阔,南派则倾向灵秀空濛。两派虽各有千秋,但在北宋的前期和中期,山水画大体是北派的一统天下。及至后期,情况有了变化,董、巨的地位不断提升,成为后世画家,特别是文人画家尤其尊崇的楷模,而北派则渐次式微。扭转风气的关键人物就是米芾。

米芾的志趣不在安邦治国,全在艺事。但他仕途困顿,数遭贬黜,仍令烦郁不平横亘于胸,他是痛快人,要宣泄,就把那烦郁不平化作惊世骇俗的奇异癫狂。若有必要,他也会正色“辩颠”。真颠假颠,亲朋好友自然心中有数。黄庭坚就曾代他剖白:“人往往谓之狂生,然观其诗句合处殊不狂,斯人盖既不偶于俗,故为此无町畦之行,以惊俗尔。”苏轼赞赏他,但当他“辩颠”之时,却要调侃。一日,苏轼请客,米芾等十多位名士都在,半酣之际,米芾突然起身,对苏说:“世人都说我颠,请您评定。”东坡多幽默,借出孔夫子的名言回答他:“吾从众。”引得合座大笑。

米芾的志趣不在安邦治国,全在艺事。但他仕途困顿,数遭贬黜,仍令烦郁不平横亘于胸,他是痛快人,要宣泄,就把那烦郁不平化作惊世骇俗的奇异癫狂。若有必要,他也会正色“辩颠”。真颠假颠,亲朋好友自然心中有数。黄庭坚就曾代他剖白:“人往往谓之狂生,然观其诗句合处殊不狂,斯人盖既不偶于俗,故为此无町畦之行,以惊俗尔。”苏轼赞赏他,但当他“辩颠”之时,却要调侃。一日,苏轼请客,米芾等十多位名士都在,半酣之际,米芾突然起身,对苏说:“世人都说我颠,请您评定。”东坡多幽默,借出孔夫子的名言回答他:“吾从众。”引得合座大笑。

公元1107年,米芾的人生大幕落下。据说,他死前仍有一番表演。先将死期告诉属下,又抬来棺材,设下便座,时时坐卧其间,办公视事,还“洋洋自若也”。到了日子,留下偈句,说:“来自众香国,也回那里去。”按遗命,他被葬到了丹徒(在今江苏)五州山,那里是一片江南美景,是他挚爱的真实的“米氏云山”。

竹石风流

作为士大夫,苏轼至大至美,崇高得几乎无以复加。关于这样的士子楷模、文苑泰斗,话题永无穷尽,下面拣出的,只是其若干美术活动。

元代 赵孟頫《东坡立像》 台北故宫博物院藏

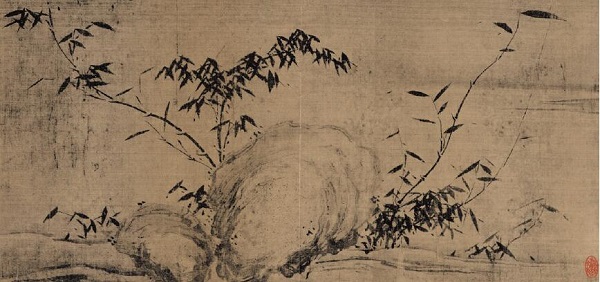

北宋 苏轼《前赤壁赋》(局部) 台北故宫博物院藏

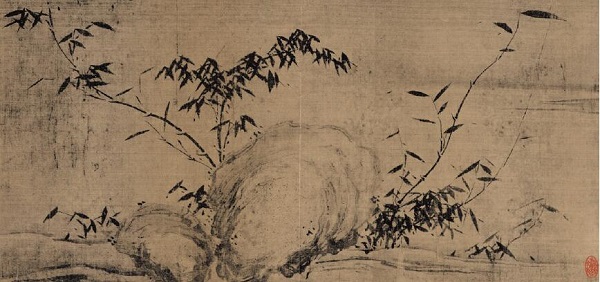

相传为苏轼所作的《枯木怪石图》

传为苏轼所作的《竹石图》 中国美术馆藏

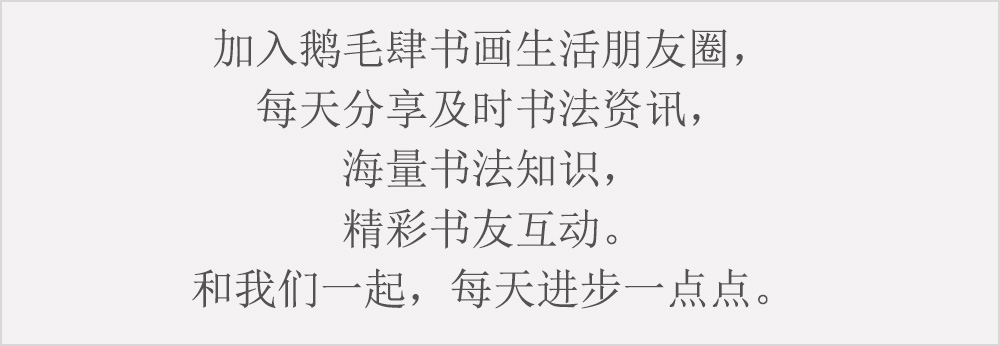

北宋 文同《墨竹图》 台北故宫博物院藏

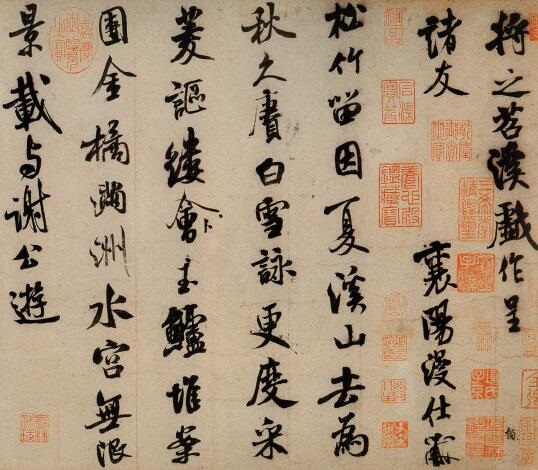

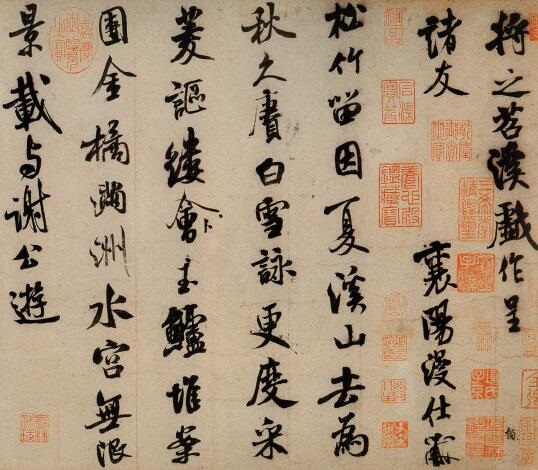

北宋 米芾《行书苕溪诗卷》(局部) 1088 年 故宫博物院藏

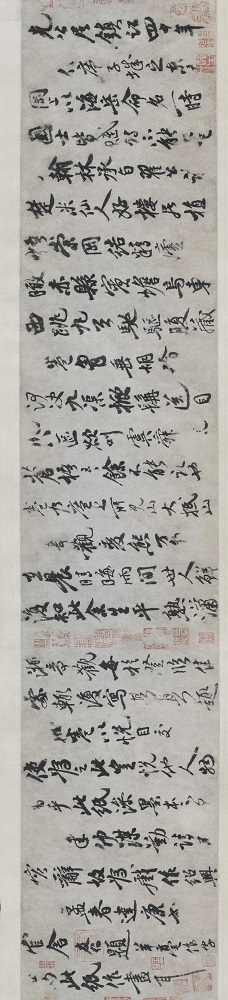

南宋 米友仁 《潇湘奇观图卷》(局部)故宫博物院藏

南宋 米友仁 《潇湘奇观图卷》(局部)故宫博物院藏

南宋 米友仁 《潇湘奇观图卷》米友仁跋语 故宫博物院藏

南宋 米友仁《云山得意图》(局部) 台北故宫博物院藏

北宋 米芾《蜀素帖》(局部) 台北故宫博物院藏