人民日报 | 国学与书法竟如此重要!

很多书法家把书法当成国学,书法与国学有诸多联系,但不能直接画等号。书法是艺术,国学是学问。把书法当成国学,与把传统文化当成国学如出一辙。书法是传统文化的一部分,而且是重要组成部分,但只有用国学方法研究传统文化的学问才是国学。国学不是筐,不能什么都往里装。

那么研究书法的学问是不是就是国学了?不全是。比如,用传统文献学方法研究的传统书学,可称得上国学。这其中又可细分为笔法、字法、章法、墨法、笔力、笔势、取法、风格、源流等内容。它们既各自独立,又形成互相联系的统一整体。其中,笔法是核心,统揽全局,但笔法又受字法、章法、墨法、笔力、笔势等影响,笔法又影响风格,风格又受取法影响,取法又与源流息息相关,所有这些,最后都归结为书法美学问题。

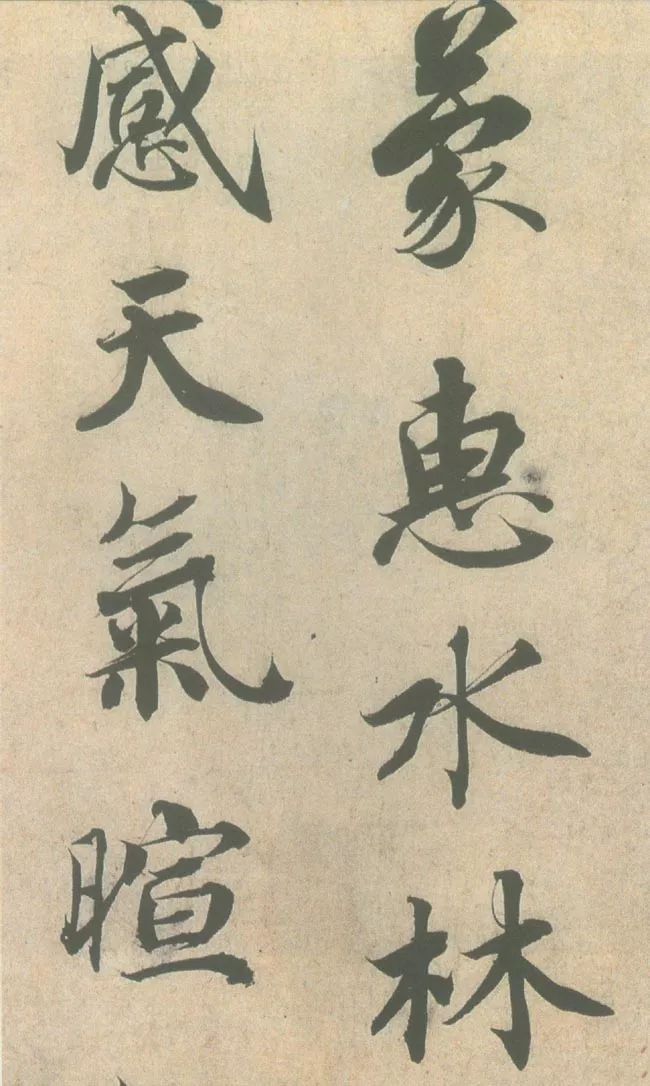

古代书论文献大多是文学性描述,多运用比喻、夸张和想象等文学手法,且行文简略,这给后人阅读增加难度。故此,必须对其进行训诂学与文献学的考证。

比如,孙过庭《书谱》中有一句经典概括“古不乖时,今不同弊”。意思是取法古人,不能背离时代条件,同时又不能随大流,过于迎合今人。写不出自己,看不到古人,是书法大忌。孙过庭以简短8个字,把古今书学的道理说通了,这是一种高度的理论概括,当然也是一种美学姿态。此外,孙过庭还言:“伯英不真,而点画狼藉;元常不草,使转纵横。”意思是,张芝虽不作真书(楷书),但其草书却具有真书点画明晰的美感;钟繇虽不作草书,但其楷书转折处却显现草书“遒劲自然”纵横萧散的韵致。自此以后,不能兼工真草二体者,便不能达到他们的境界。此处“狼藉”非今天散乱之意,而是分明、明晰之意。如果训诂为今天的“狼藉”义,则与孙氏本意大相径庭。孙氏此语正与其所说的“作真如草”“作草如真”一脉相承,也就是说,以真书笔意写草书,以草书笔意写真书,或草书具有真书之风格,真书具有草书之风格,是一种至高境界的艺术创造。孙过庭其实是以一种特殊视角,对古今书法尤其是真书与草书的流变与特质,进行高度美学概括。古人用短短几个字就能说透的问题,今人千言万语也未必能达其真谛。

所以,凡遇古书论,都需用文献学方法,对所涉字词进行训诂学研究,这些自然属国学范畴。按照国学大师梁启超的划分,国学研究总体分为两类:一类是关于智识的学问,一类是关于人生的学问。前者侧重于认识,后者侧重于实践体悟。书学也是如此。这两种学问并不是互相割裂的,而是相辅相成,互为补充。

关于智识方面的学问,主要是对古代典籍的研究,这又分为四大类:经学、史学、子学和集部之学,即过去通称的“四部之学”。“四部之学”在晚清民国以前以经学为主。小学是清代特有的一种称谓,也即有关文字的学问,也叫字学。小学又分三类:文字、音韵和训诂。文字是有关字形的学问,音韵是有关字音的学问,训诂则是由文字和音韵来训诂字义的学问。书法的基础是汉字,研究书法必须研究汉字本体,故此,书学的基础是字学,也即小学,小学又融含于国学之中。所以,国学中的字学或小学,对书学研究有直接作用和影响。

辑校和注疏是国学研究的重要方法,也是传统书学研究的重要方法。在阅读和运用古书论文献时,必须对其中的字词进行训诂或校注,否则易发生误读。譬如现在我们时常用“天真烂漫”一词形容书法作品至高的美学境界,且已成约定俗成的惯例。可是“烂漫”一词真是此意吗?包世臣《艺舟双楫》中对“烂漫”一词做了另一种注解。他说,“烂漫”的本意是花到十分,已渐有凋疏之意,用在书法上,则是指笔法粗疏导致的墨法凋疏,字法散乱,也就是说,“烂漫”是形容书法作品气息凝滞凋疏散乱之弊,而绝不是天真美好的美学境界,“烂漫”与“凋疏”是可以合起来用的,恰好与我们现在所理解的“天真烂漫”意思相反。可见,当将“烂漫”“凋疏”用于书法美学评判时,应慎重。

![[国学修身]柳宗元论师道:患为人师 以经典为师](http://m.sfrx.cn/uploadfile/2017/0914/20170914093601376.jpeg)