卢中南:我的欧楷是怎样炼成的?

上小学以后,我和姐姐每天晚上做完功课后描红。那时我也喜爱画画,经常在作业本上和地上画一些古代武将骑马打仗之类的题材。父亲很严肃地对我说,想练字和画画可以,不过一要完成作业,保证学业;二要坚持到底,不可吊儿郎当、三心二意。记得他告诉我,小时候他常听大人讲有三个字最难写:“写好飞风家,才能把口夸。”因为这三个字笔画不仅多而且各具形态,不好把握。他工作不忙时,星期天常带我和姐姐、弟弟参观徐悲鸿纪念馆、琉璃厂等处,开阔我们的眼界。

后来,我对写字、画画越来越感兴趣,父亲也很高兴,但是他对我的要求依然严格。机关里的一位伯伯见了我的画后曾经对父亲说,他愿意推荐我去画院拜师学习,父亲当时就拒绝了。他认为我还小,应该多学些文化,小孩子不打好基础不行。那个时候虽然没有电视和电脑、游戏机什么的,但是做完作业后和小朋友们在院子里玩捉迷藏、打仗游戏,是非常开心的事情。我和其他同龄孩子一样,不会老老实实地坐在板凳上写上一段时间的大字,当然少不了挨父亲几下打和批评。

二十世纪五六十年代,小学校每个星期都有一到两节大字课。教我们写大字的是一位和蔼可亲的女老师,姓王。她每次走进教室时,总是一手端着白颜料瓶和毛笔,一手夹着画有红色界格的小黑板。她在小黑板上写好欧阳询《九成宫醴泉铭》中的四个大字让我们临写,又耐心地辅导我们,鼓励我们要练好毛笔字,将来为祖国服务。那时她是我心目中的“偶像”,我看着王老师写字的时候,心里总在走神,老是想,我什么时候能像她一样写那么好的字呢?

1964年我考上北京三中。初一的功课自然比小学多一些了,但是每星期仍然有一节大字课。一位姓安的先生教我们大字课,他个子高高的,戴个黑边眼镜。记得第一次上课时,他自我介绍后,转身在黑板上写了个“安”字,全班同学都吸了口气,暗暗称好,我和另外几个同学不由得在课桌下面伸出了大拇指。

随后他问我们怎样看待写字课,我那时有些“初生牛犊”不知深浅,第一个举手站起来大声说:“对中国人来说,写不好字是不行的。”同学们都笑起来,他也笑了,示意我坐下,和蔼地说,话是不错,但是太绝对了。

后来他对我讲,你的字有基础,看样子是练过,要坚持写下去,不要丢掉。他对我们要求非常严格,经常对我们说,写字如做人,字写不好可以学,重要的是通过写字养成诚实和认真的习惯。安老师写得一手漂亮的欧体字,我们非常佩服他,从他的讲课中我学到了“要想安字写得好,必须宝盖要写小”的诀窍。安老师为人也很谦虚,他告诉我,我们都要向古人好好学习。

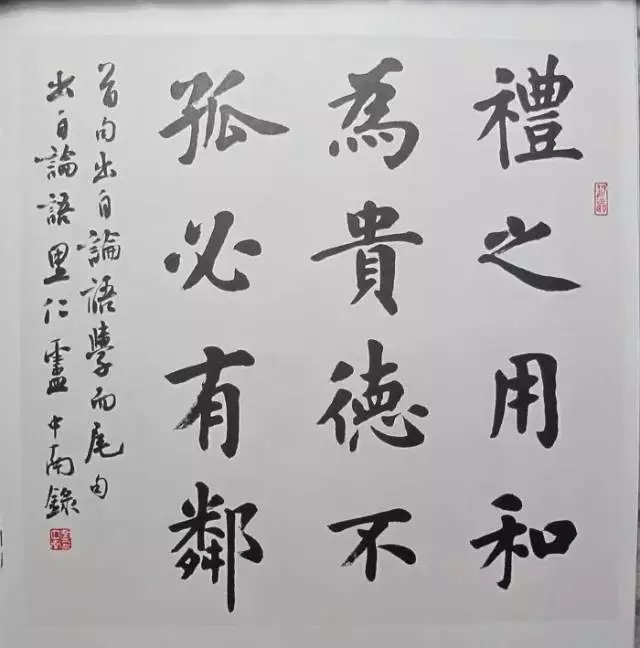

卢中南楷书《三字经》局部

1972年底,一次偶然的机会,我被征兵的干部动员参了军。刚到部队,领导让我学打篮球,可是我不会打而且视力不太好。当了几个月的“板凳队员”,领导见我不是打球的料儿,知道我有画画和写字基础,就派我去师军事测绘集训班学习。

结业后我经常被军师团机关作训部门借调去帮助标绘各种军用地图,也掌握了一些常用的楷书、隶书、新魏书、仿宋体字的书写技巧。那时候,我们除了临习各种能够找到的字帖外,还掌握了用排刷、油画笔以及削好的木片书写等线体字的方法。

1977年,经过推荐考试,我从野战部队调到中国人民革命军事博物馆设计处工作,主要是书写各种展览说明文字。据说,李铎先生看了我到军博应试的字,给予了首肯后领导才同意调的。李铎先生后来不止一次地提醒我,军博的展览说明文字书写虽然不能等同于书法创作,但一定要练好楷书,工整是第一位的,要尽量写得让观众喜欢看。观众要是看着累,看着厌倦,就会影响整个展览效果。同时,他还告诫我,应该多学习古人的优秀法帖,从中不断汲取营养,提高自己的书艺水平。

从1977年到1987年,我整整写了十年的展览版面说明文字。那个时候搞展览既没有照相排字机,也没有电脑,全靠人手写。因为展览版面高低不同、大小不等,我几乎用尽浑身解数,也仗着年轻力壮,除了坐着、站着外,有时需要跪着、半蹲着甚至趴着去写,就这样,每天写两三千字楷书是家常便饭。当然要有别的同志帮助排版打格子才行,那时候,军博的年轻讲解员大部分都和我合作过,如果不是跟她们配合,我一个人又排版又打格子写字是根本完不成任务的。

手写字尽管不像现在电脑字又快又好,但是绝对是锻炼人,至少让我打下了坚实的手上功夫。二十世纪七八十年代军博曾聘请了一位退休的耿学文先生写展览说明。展览布展最紧张时,还请过革命博物馆的归质忱先生、康殷先生帮忙。他们的楷书和魏碑体都写得非常过硬,我还向他们学习了不少经验和技法。

博物馆的展览说明文字用得最多的是楷书,标题多用隶书、魏碑书,为此我确实花了一些时间临写。但是那时我的认识有些偏激,认为只有写好楷书后才能写好其他书体,所以一门心思只写楷书,还只认欧阳询的《九成宫醴泉铭》,别的楷书都瞧不上。

现在想起来,自己那时写的楷书虽然结构没有什么大的毛病,主要问题是用笔过于简单,结构形体偏长,而且瘦硬劲健有余,忽视了笔画的丰满圆润,显得有些寒俭。

问题的关键在于,我对欧阳询楷书没有进行深入的分析和真正的理解,只是停留在对字形的仿效上,这在以后的学习中自己才逐渐认识到。那时,军博的刘汉馆长就对我说,你的楷书写得清秀挺拔,只是太瘦了,捺画出锋也太长,不够含蓄。他还送给我近人华世奎写的小楷诗稿让我学习。

当时在沈阳军区工作的朱寿友先生也经常被邀请到军博来帮助搞展览,和我一起书写展览说明。他不止一次语重心长地建议我多临习一些优秀经典书作,除了写好欧字外,特别应该学学虞世南的《孔子庙堂碑》。

后来好友张旭光也建议我临习一下这块碑,说这样可以避免把欧字写得过紧。我虽然嘴上应诺,但心里却不以为然,还是认为不如欧阳询写得好。说句惭愧的话,直到今年休假时,我才认真地通临了一遍这块碑。当然除了感谢他们当初很有见地的的建议之外,也后悔学习晚了,以致于花了近三十年的时间才算明白过来。学习欧阳询的楷书,最不容易写活,而从虞世南的字中我们可以感悟出王羲之的遗风以及初唐时楷书的雍容大度,从容不迫。

1979年康殷先生曾被邀到军博来帮助书写展览说明文字,看见他站在版面前,端着墨碟,一丝不苟地写着非常端正的欧字,我很佩服,也悄悄地学他的书法。他也告诫我不宜总学今人的,要多临习古代大家的作品,以免把字写“匠”。

马克思曾引用塔西佗在《历史》中的话说:“当你能够想你愿意想的东西,并且能够把你所想的东西说出来的时候,这是非常幸福的时候。”1987年2月下旬,军博领导邀请启功先生到馆里来,为会议厅创作大幅书法作品,领导派我为启功先生服务。

在领导向启先生介绍我的工作时,启先生突然侧过头来,不解地问了我一句:“你为什么喜欢写楷书呢?”我回答说:“一是工作需要,二是从小就喜欢练,有兴趣。”他听了后,略作沉思,然后神色庄重地低声对我说:“写楷书可是吃力不讨好啊!”我记得当时我很激动,大声对启先生说:“您放心,我一定要写到底!”启先生听后慈祥地微笑着,不住地点头。我又趁机问启先生:“您能抽空给我写几个字吗?”他笑着说:“可以,抽空吧。”领导在旁边也笑了,说我真会“钻空子”。

2月22日,启先生应我的请求在册页上为我题了 “云从龙风从虎” 六个字,写完还对我说:“这次没有带小章,以后我再补盖吧。”遗憾的是,因为工作忙,也怕打扰启先生,一直到他去世,这个愿望始终未能实现。

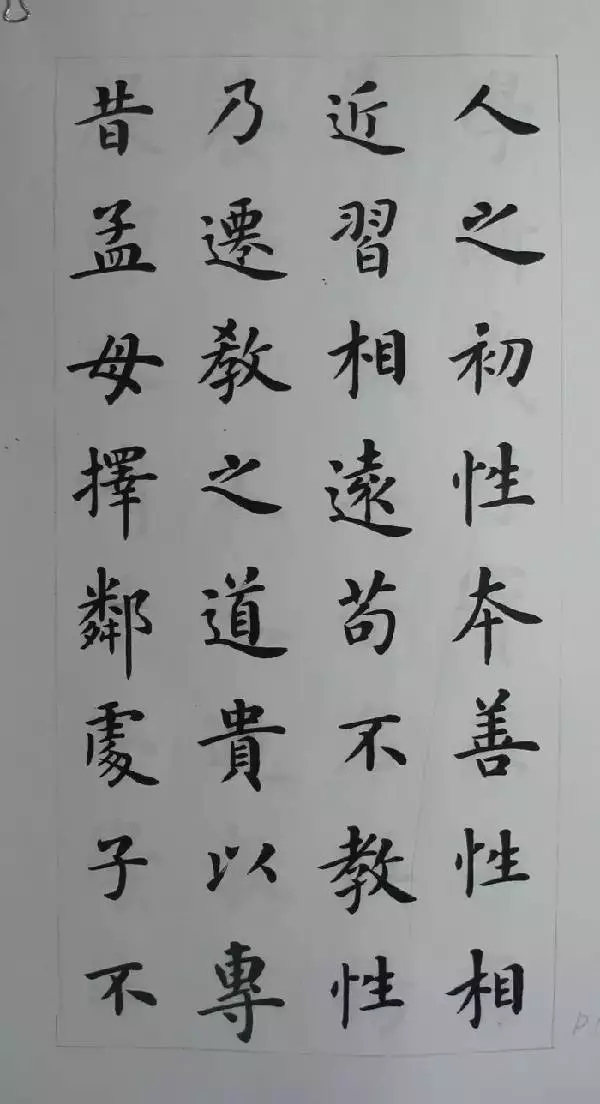

卢中南楷书《百家姓》局部

我应该是1967届初中毕业生,可是从1966年下半年到1968年没有能继续上学。1968年11月我到河北白洋淀农村插队落户当农民,除了干农活,业余时间也偷偷地看了一些书。由于自己一直比较喜欢文史哲,又受到同村同学的影响,曾经自学俄语、画画、写作,可是都一事无成。

后来,村领导让我为村里代课教书,这样不用下地干活而有了较多的时间读书练字。插队时,一些同学都劝我在书法上多下工夫,这也符合我的性格和兴趣。

1985年上半年,林岫先生在一次活动中建议我和田英章报考北京师范学院教育所举办的书法大专班。正好这时刚刚结束了在北京十三中的高中文化课补习,我参加了当年的成人高考。这样,1985年到1987年两年间,我师从欧阳中石先生和其他老师,脱产学习两年,开始系统地接触和学习与书法有关的各种文化知识,对书法开始了一种全新的认识。

上学期间,欧阳中石先生组织我们全班同学去山东泰安进行实地考察。在一次笔会上,我按照自己临习《张猛龙碑》的体会写了“神姿岳秀”四个字,感觉甚好。正在自我欣赏之际,忽然回头看见欧阳先生站在我身后,手拄拐杖,神情严肃地盯着我,我正想征求先生的看法,他却不看我径直向前走去。走出几步之后,他回过头来对我只说了五个字:“还是学欧好。”声音虽然不高,但是语气之重足使我像挨了一棒似的,顿时哑口无言,站在桌子旁边半天才醒过闷儿来。

事后,先生把我叫到一边,语重心长地对我说,我不反对你学碑,张猛龙碑是很好的,但是,你学欧要多留心欧字是哪里来的。很多人写欧多从魏碑里讨生意,很容易就跑到魏碑那儿去了,其实欧字主要是从“二王”来的。他的这一番点拨使我如梦初醒。

1986年,适逢中国书协和中央电视台举办全国电视书法比赛,我试着投了一幅学欧的作品,没想到竟获了一等奖。后来,欧阳先生和林岫先生见到我,除了当面予以肯定之余又指出了我的不足,认为我写的那幅横式楷书作品的章法处理得不太妥当,字距应该小于行距,结果我写得都一样了。

1987年该毕业了,两年的学习使我在各方面都有很大收获。选什么论文题目呢?我虽然心里想法挺多,却一时拿不定主意。还是同学建议,你一直学欧,应该选择你最擅长的来写,欧阳先生和王世征、金运昌等其他老师也同意。我就结合自己的心得和收集的资料,以欧阳询《九成宫醴泉铭》及其书法艺术特色为题完成了论文。

记得先生对这篇论文给了“良”,评价是学欧有体会,但是文章欠条理,前后有些乱。我明白,这既是先生对我的鼓励,也指出了我的软肋所在,光会写字还是不行的,必须要提高综合文化素质和写作能力。

多年来,我深知自己的弱项是理论修养不足,又缺乏刻苦毅力去深入钻研理论,思想上存在着重实践、轻理论的倾向。因此,虽然有较多的实践基础和一定功力,但是缺乏更多理论的指导,以致在书法学习过程中曾经产生了一些困惑,走了一些弯路,比如临摹古人作品少,临摹行草书少,不识篆书、不会篆刻等等。这些都需要以后慢慢补足。

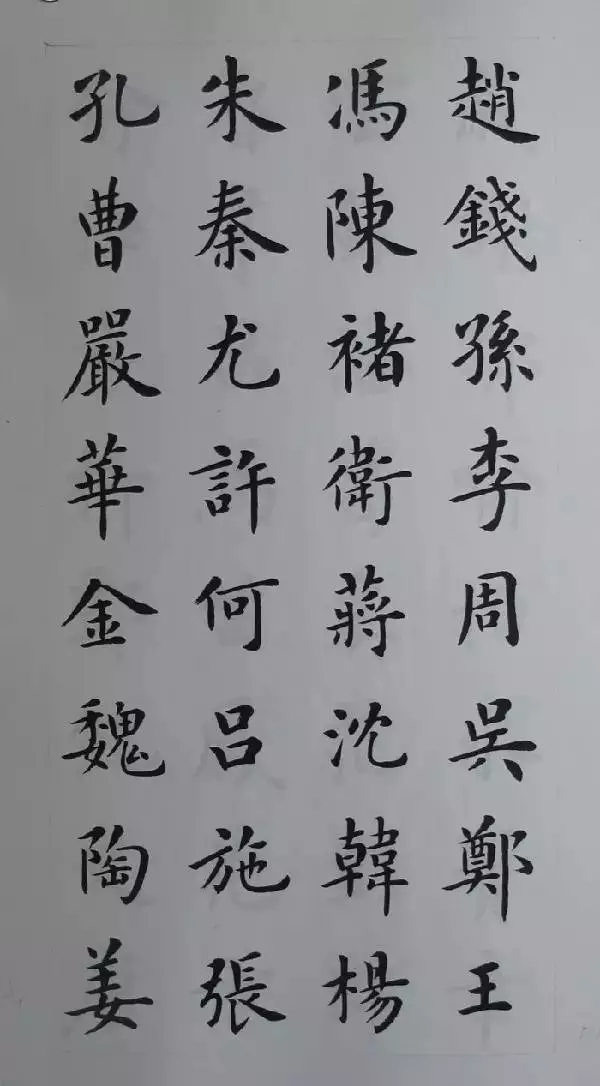

卢中南楷书《弟子规》局部

二十世纪九十年代初,一位朋友请盲人算命先生为我算了一卦,说我这个人这辈子要和笔墨打交道。当时我并不以为然,笑笑而已。现在想一想,命运似乎还真应了这位算命先生的话。

我喜欢写字,更喜临摹经典楷书,对欧阳询的楷书艺术更是情有独钟。这也可能与我的个性有关,我愿意把自己关在书房里全神贯注地写字、看书,喜欢独自在展厅或殿堂里安安静静地欣赏古人书作,用眼神捕捉线条之美,用心灵感悟文字之美,不用去解释什么观念,批判什么主义。

我很清楚,自己日复一日所作的这种临摹,尽管是单调平庸的,但却是学习书法艺术的基础和不二法门。中国古代书法家标新立异的东西的确不少,但是手上的功夫是万万少不得的。王羲之、欧阳询、颜真卿、王铎、朱耷等书法大家无一不是手上功夫出神入化。

写了几十年的楷书,其中的甘苦只有自己知道。收获与困惑并存,偏见在临习中逐渐厘清。按说长进应该不少,但我还是觉得楷书太难写,越写胆子越小,似乎不敢越雷池一步。每一个时代都会产生很多书法作品,但是大部分都湮没无声息了,留下来的仅是其中一小部分,由于人们的喜爱、收藏和代代相传,这些留下来的作品是沙里淘金,是经典,是聚宝盆,就算你淘一辈子也淘不完。

且不说什么要超越之类的话,最起码除了学习掌握古人书法技巧之外,还应该弄懂你为什么要像古人这样写。这些都需要深入思索,直到现在我还不能一下子说清楚个中缘由,因此只有怀着敬畏之心去分析、研究,才可能会有收获。一本正经的楷书固然有正襟危坐僵化不堪之嫌,一味任笔为形怎么写都是书法恐怕也不能服人。

歌德曾经这样说过:“你若不能理解的东西,你就无法占有它。”尤其是经典作品,不能轻言掌握到家,更不可浅尝辄止。可能你过去经常临摹,对它很熟悉、了解,但是隔一段时间再看,还是会有新的感受,这就是经典的魅力。

我最近又重临了一遍欧阳询《九成宫醴泉铭》,不仅发现了自己过去不曾注意的新的东西,而且对于欧体楷书的认识也有了新的视角。美国总统奥巴马在《无畏的希望》一书中说“一个控制不了自己能源的国家也控制不了自己的未来”,我想借用他的话说,学习书法的人也应该把古代书法经典视为“能源”,如果不能够很好地学习和利用这个“能源”,同样也掌握不了自己的未来。在这个问题上,我们已经没有犹豫的本钱了。

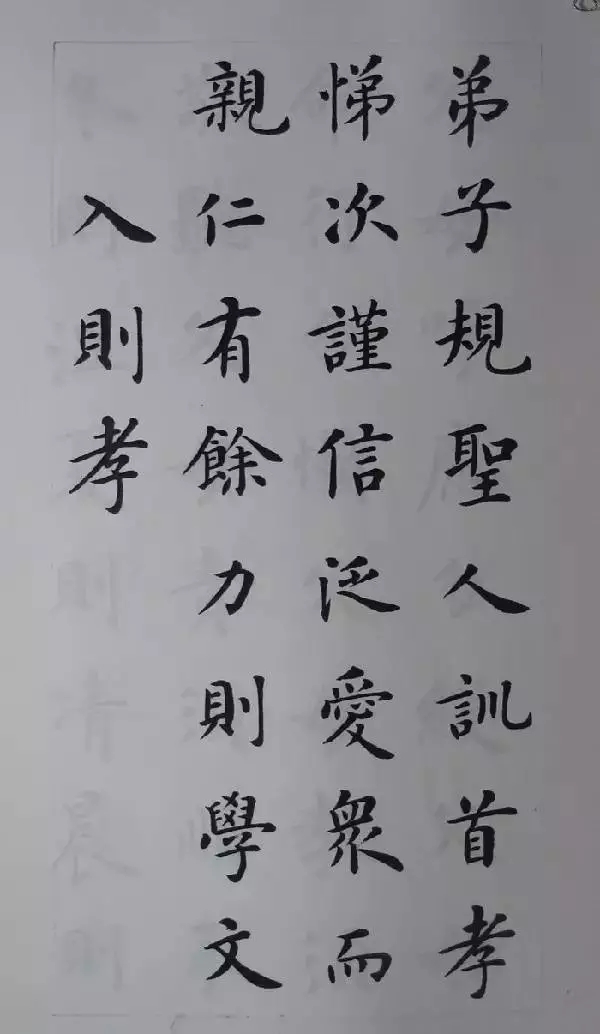

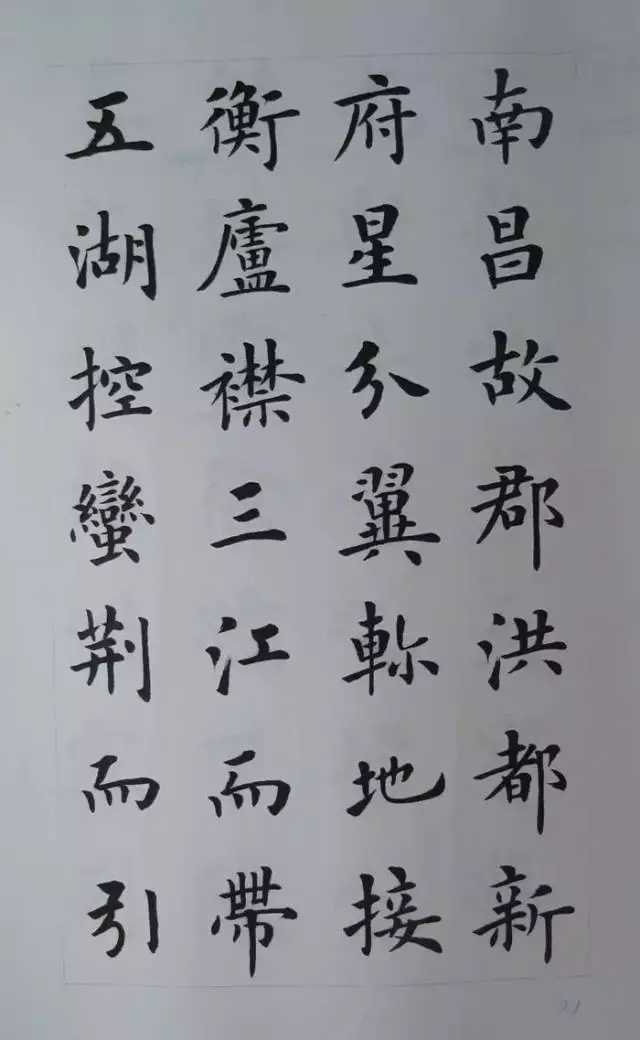

卢中南楷书《滕王阁序》局部

有一天我读《人民政协报》,谈到著名相声演员马三立的艺术,很有感触。特地摘录如下:

1914年生于北京的马三立,12岁跟父亲马德禄学艺,15岁初中毕业后又拜周德山(周蛤蟆)为师,专攻相声。他能说200多个传统段子,都是以说口见长的贯口活,这是马派相声的突出特色。他的相声艺术深受人民群众的欢迎。听他的相声就像聊天,似乎漫不经心,顺手拈来,挥洒自如,真实生动,毫无痕迹。他一本正经,你却笑得前仰后合。很普通的语言,经他一说立马就活了起来。这就是相声的艺术魅力。相声界认为最高境界的艺术是“会通精化”,而马三立的艺术,确实达到了“化”的程度,即使是最挑剔的行家,也不能不叹服他多年含辛茹苦练就的纯熟功力。他曾经一本正经地拿自己的姓名抓哏阐义:“古书曰:君子有三立,立德、立功、立言。我希望我这一生永远朝着这个方向努力。”

前些年,我跟欧阳中石先生谈学习楷书的一些想法时说,我只有一个心眼,就是要把楷书一直写下去。听到我这么说,欧阳先生平静地反问我:“那你还想干什么呢?”我一时无语……

后来,当我走在川流不息的马路上,看着熙熙攘攘的人群,不知怎么忽然想起在白洋淀插队时和老乡们一起插秧的情景。刚学插秧,我东张西望,生怕不齐,但还是插得歪歪扭扭。见老乡插得又直又快,就请教怎样才能做到像他们那样。老乡告诉说,插秧的时候,眼睛要盯着前面一个固定的东西,手脚不要乱,慢慢来就好了。按照他们教的方法一试,确实不一样,插得果然有模有样,开始有些整齐了。当然,速度还是不如人家。

不管如何,我明白了:眼中定目标,心里就有数。尽管不如人,双手不停住。只要虚心学,脚下自有路。