【画史研究】高居翰 | 一个外国人眼中的潘天寿

中国美术学院是中国最早建立起来的高等艺术院校, 也是潘天寿长期教学的地方。潘天寿最初担任西湖国立艺术院国画系主任,1945年后的二十年间任浙江美术学院的校长,可他却在“文革”浩劫中惨遭迫害而离世。

作为一个外国人,一直以来,我对中国建国初期艺术家们所面临的问题和他们的生存状态仅有非常有限的理解。对我而言,纯粹从风格问题讨论潘天寿的绘画似乎更容易一些,这样可避开关于他身处的历史情境和政治影响这类更为复杂的话题,因为这些话题其他学者比我知道得更多也可以谈得更深入。然而我在这里想提供一种“他者”的眼光,认识到仅就风格讨论也有片面性,甚至有些扭曲。因此我还是想在我的中国朋友和同仁们面前谈谈我们这些外国人所理解的当年那些艺术家所面临的情境,也希望以此方式纪念潘天寿先生。

就在1970年,潘天寿去世的前一年,一个重要的中国画国际研讨会在台北故宫博物院举办,当然,没有大陆学者参加。会后,我们中的一些人来到澳门。导游带我们去的第一个地方是澳门与“共产主义中国”的边界,这是所有美国游客最感兴趣也最想去的地方。马路从一头延伸到另一头,但是一条看不见的屏障将两边分隔开来;我们都站在那里,入迷地看着眼前的风景,它环绕着我们,但却与我们的想象有着莫名的不同——就好像我们想象那头的树木和草地是红色的,而不是绿色的。当时的中国对我们来说就是一个遥不可及和隐约充满危险的地方。

两年后的1972年,尼克松访华。接下来一年,我和十位同事组成了首个来华艺术和考古代表团,进行了为期一个月的考察活动;过去对我们来说神秘的国土此时鲜活地呈现在我们面前,杭州是这次考察活动的最后一站。1977年,我作为中国古代绘画代表团领队再次来中国,也再一次来到杭州。但是直到1982年我访问浙江美术学院时,才结识了美院的一些同仁,并看到美院的古画收藏。自此以后,我与浙江美院之间有了紧密的接触,我还来过很多次,每次来就像回家一样。

七十年代中期,我准备在我们的中国研究中心研讨会上做一个关于那段时期中国传统绘画兴衰问题的讲座,以纪念中华人民共和国建国二十五周年。(这个话题安雅兰已出版了一本严肃专著。)我关注的问题是,传统的中国艺术家在当时的政治压力和危险情境中如何使自己的艺术风格适应新的社会形势。(我们所谈论的这些社会情境也仅是我们所能想象的,几年过后,我们才真正了解到那些艺术家遭受了什么。)在所知不多的情况下来阐述这个主题,主要还是基于对那个年代传统画家绘画作品的考察,潘天寿占据十分重要的地位。

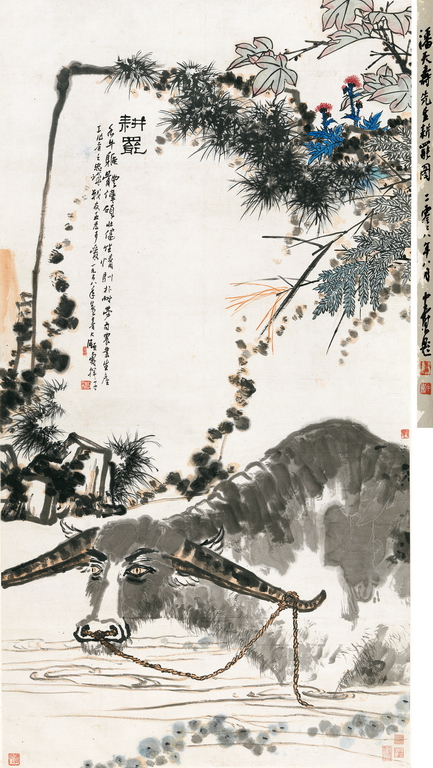

齐白石是大家尊崇的老大师,他木匠出身而享有国际声誉。在新形势下,他仅作微小的改变而被允许继续作画,这种改变通常就是在绘画上增加一段带有爱国主义或含有政治意味的题跋,而绘画本身和他之前的并没有什么实质性区别。或者就是在画面中增加一些象征性的图像,如鸽子代表和平之类。齐白石一直以这种相对不产生麻烦的方式作画,直到他1957年去世为止(图1)。这种创作方式当然有先例,在之前几个世纪中,中国画家们总在画上题写一些恰当的文字来赋予墨竹、盛开的梅花这类图像母题以丰富的意义和功能。

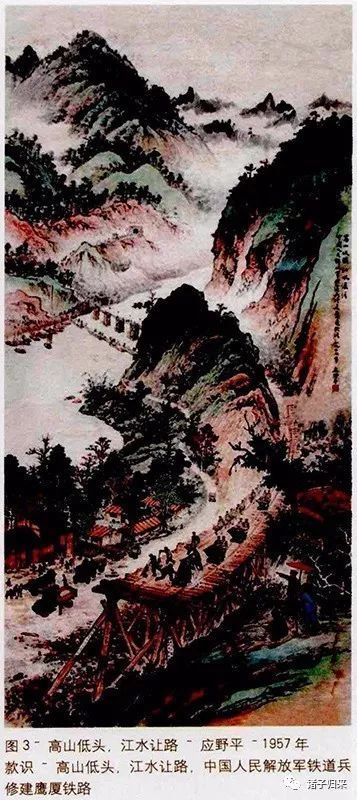

年代较近的徐悲鸿也是这么做的,他一遍遍地画着形态相同、神采飞扬的骏马,但题跋则透露出更多特定的信息。比如徐悲鸿这件作于1945年的绘画,题跋表明是为庆祝战胜日本而作,但画中的马与他平日所画没什么两样。(图2)五十年代后期,一些不那么年长和著名的艺术家更倾向于根据当时形势的需要,在绘画风格上作彻底而显著的改变。他们尝试在传统山水画图式中注入新的意象,如应野平画于1957年的这件作品,他将传统的贤者凭空远眺的图式转换成一位工头在监管大桥建造的图像(图3)。对于我们这些身处中国之外却熟悉中国传统山水画的观者来说,这类作品实在是很不协调,甚至有些离奇。但我们也试着去理解这些画家面对的问题和他们迫于的压力,我们试着以同情心而不是批判的眼光去看待他们。

我们对另外一些画家的创作也应作如是观,还有更多卓越的画家为了绘画的新功用而改变自己的风格和构图。在赞赏他们风格独创性和丰富性的同时,也要带着同情心来想象,是一些强加于他们的要求使他们迫不得已做出改变。傅抱石的转变基于他对石涛绘画的研究,他将原本带有人物的浪漫山水画转变成新纪元的景象,比如在画中,士兵们正用绞车和缆绳在峨眉山的山谷中输送物资。

傅抱石早期的绘画推崇自我独特性,表现隐士学者与自然的亲密接触;之后,一幅作于1964年的绘画,侧重于表达人民大众精神,他的画中出现了列队的农场工人,还有汽船和工厂烟囱的浓烟——红色的天空不再是乡愁的薄暮黄昏,而是工业污染,反映社会进步的正面的形象(图4)。

画家追求个性的另一种方式是保持艺术作品的独特性,但为了更好地适应新社会的需要,他们也需要压制自己的个性,鼓励多元的创作。李可染,在这种精神的感召下,于1964年画了一幅画,采用他所熟悉的漓江行船的场景图式来描绘毛泽东一首打败国民党的重要战役的诗词中的一句:“百万雄师过大江”。这是将传统风格转换新用途的一个例子,看上去非常成功(图5)。但是这种采纳现成主题和风格的做法最终证明并非是中国传统绘画发展的良好方向。 在当时,潘天寿是怎样回应艺术家创作需顺应政治形势要求的呢?答案是:他几乎未作任何回应,继续表现出不愿妥协的态度。我曾引再版的潘天寿1962年作品集前作序者的介绍性文字:“新中国成立后,他的风格和思想都有了很大改变,“不过序言作者指出,这种变化更多地出于艺术家风格自然的演变而非迫于外界压力。就此而言,他也许是追随齐白石的做法。但在当时的情境下,不妥协的立场会带来更多的危险——潘天寿的处境远没有齐白石安全,他也许得为自己的固执付出沉重的代价。

我这么说并不意味着批判那些更加顺应时政压力的艺术家们,而仅想指出,潘天寿在我们这些外国人眼中,或至少对我个人而言,他的不屈服表现出一种对艺术的真诚。那些年来,潘天寿有两件代表性作品——一幅是一张作于1954年的山水画;另一幅是一张作于1963年的作品——由强劲笔墨勾勒出突兀的山石,他建立起一种非常独特的山水风格样式(图6、图7)。50年代后期和60年代初,这种形式演变出更为平面的造型,伴随以色彩平涂的方式。这些绘画看上去有点像彩色木刻版画,然而仍然保留着笔墨特有的力度和细腻的笔触。

这件作于1959年的作品,他运用这种完全成熟的山水风格描绘毛泽东著名的诗句:“江山如此多娇。”题跋描述的是这个意思,可是他的绘画风格却没有任何改变(图8)。潘天寿这件平常的作品与傅抱石、关山月合作的那件同样阐释毛泽东“江山如此多娇”诗句的著名而宏大的作品在风格上完全是相反的两极。傅抱石、关山月的作品是为了挂在人民大会堂大厅中向公众展示的,所以绘画要求很不一样。而潘天寿同样可以选择政治权宜之策而改变他的风格,但他没有这样做。

潘天寿的另外一种具有个人风格的构图是将各种花草植物在画面中造就一种强悍的线性结构,同样也保持了奇崛的特点。在一件作于1960年的绘画中,他或多或少地重复这种风格,仅仅在画中呈现更多不同的花卉植物,并于题跋中告诉我们他想要传达“百花齐放”的意思。潘天寿一直以来都不愿将他的艺术服务于政治。我现在理解了,他当时提出的论题正是为了保留艺术的多样性、避免艺术的整齐划一(图9)。

推测,他在文化大革命中遭受迫害一定程度上就因为这样的勇敢的立场;如果是这样的话,那么他因正直付出了可怕的代价。但我们还是很推崇这种精神,我想说的就是,外国学者们纪念潘天寿还有另外一个重要原因:他早在1926年就提出一些论点,就是关于借鉴西方艺术的问题,当时已有中国艺术家尝试这么做,但这些问题还极具争议性。

首先,潘天寿指出借鉴或吸收外国艺术并不是没有先例——汉代以前,外国的艺术家们就曾来到中国;汉后数百年间,佛教曾强烈地影响了中国的艺术和文化;晚明时期,耶稣会传教士的到来更为中国艺术引进了不少外国元素。

其次,潘天寿认为当时已经到了可不断吸收外来文化的成熟时期。他给出四点理由,其中一点就是中国绘画在过去三千或四千年漫长的历史中自身发展起来的观看方式在当时:“已经不易在未来打开新路径,因此有必要吸收外来的新方法。”我自己在几十年对这些问题的思考中也确信,跨文化的交流融合无论从哪个方面看,总体上都是健康和生气盎然的,它并没有截断原来的艺术传统,特别是当传统停滞不前、产生危机的时候。

我定期在伯克利大学开设两门研究世界文明的课程:一门探讨明清时期中国画家是如何从耶稣会传教士带来作品中吸收欧洲艺术风格元素的;另一门课则探讨十九世纪和二十世纪一些相反流向的借鉴:法国艺术家受日本浮世绘版画的影响,以及50年代和之后的美国抽象表现主义画家受中国书法和绘画的影响。在所有这些案例中,那些有足够开放胸襟、能从外国资源中吸取有益东西的艺术家,最终比他们同时代那些(徒劳地)尝试坚守本土传统不受污染的艺术家,所做的要有意思和有创造性的多。

潘天寿早年提出的这种大胆的论点一直持续到他后来的教学中,我确信他所建立起来的这种开放性观念直到现在仍然为在座各位艺术家和艺术史家所推崇。