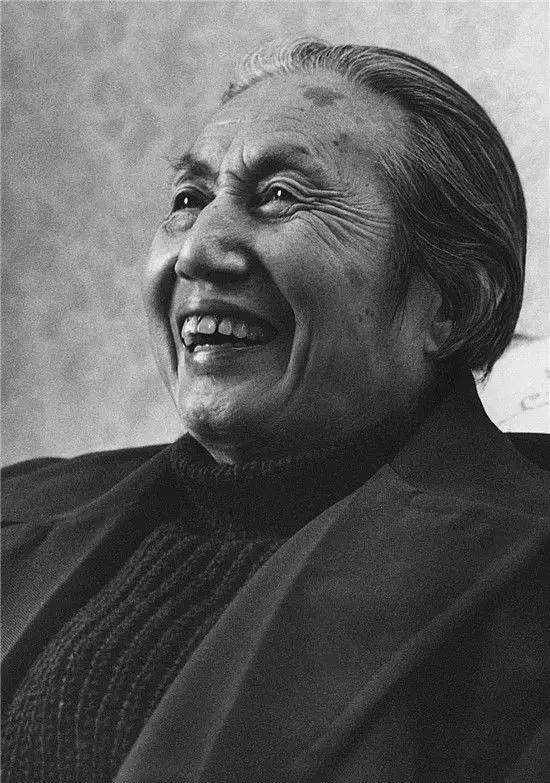

姜澄清|中国画的审美,就是“审气”

推荐阅读的是,中国书法理论界的“常青树”姜澄清先生的《哲学与画学》这篇文字。文章一个很明确的观点就是,“卦象是抽象艺术的老祖宗”,让我随即能联想到上大学那会,读姜先生的《中国书法思想史》。记忆比较深刻的观点也是提到,“卦与书法艺术的关系”。先生认为,将线条按照某种既定模式组构的八卦,正为强调线条效果的书法艺术奠下了造型线韵的基础,此其一;其二,八卦以阴阳构象的观念,奠定了书法艺术的美学原理。

另外,由中国美术学院视觉中国协同创新中心主办,于10月10日至10月12日连续三天的下午18:30-20:30期间,姜澄清先生将有三场关于《中国画之美学渊薮》系列讲座,特此推荐!

哲学与画学

姜澄清

苏轼名句“论画以形似,见与儿童邻”,常被人摘引出来,批为“不要形似的形式主义”。看一下苏轼的全诗,看看他对鄢陵王主簿花卉画的称赞,就知道他并非不要形似,而是批评仅以形似论画的观点。在这两句诗的后面,他接着写道:“论诗必此诗,定非知诗人”。不难理解,苏轼是认为作画不能专尚形似,还要刻画对象内在的东西———精神实质。孔、老对于绘画涉及不多,在他们及其稍后的时代,音乐是热门。尽管如此,后代的学术,都在他们所框定的大范围中。孔子为人生所定的目标是跻身于权力圈中,以推行其理想政治——仁政,因此,对于艺术家所不能缺少的精神自由及个性自由,不能不约制,“非礼勿视”,自然包括了绘画,换言之,唯“礼”可视。孔子“恶紫夺朱”,完全的不是“美”的眼光,而是“礼”的态度。然而,仁政之不能实现,可以说是孔子终极目标的破灭,但他所主张的人格完善,却又陶泳了后世士流,使他们以“君子”自律,“修身”自善。在本质上,孔子的学说,无助于艺术,但他的学说却曲折地于艺术有助益。这便是孔子学说培养了士流的高尚人格。但人格愈高尚,距那“治国、平天下”的政治目标愈远,由此,造成了两千年间仁者多难、贤者不遇的情形,恰恰是这一类人,构成了中国画家的主体。士流因怀才而不遇、有德而多难,于是,便到另两个大人物的学说中去觅得慰藉,这两个大人物便是老聃、庄子。老、庄学说是专门为失意者准备的。说来很有意味,孔子教人“修”、“齐”、“治”、“平”,而他的信徒,至多只走了一半路;走不下去的人,便改道而行——人生的后一段途程却是老、庄为他们设计的。这类人有个总名称,那便是“隐士”,他们正是中国画家的主体。其实,老谋深算的孔夫子也早料及此,所以,他预为安排后学的人生道路:治世而仕、乱世而隐;达则兼济天下,穷则独善其身。其实,就算在治世,能“达”以“兼济天下”的人也少得可怜,于是“隐”而“独善”成了多数人的归宿。古代的士人,在思想上,并非只宗守一家,他们很通豁:治世而仕、乱世而隐;顺时奉儒,倒霉了便跑到“老”字号店里去酣醉。佛教传入后,释家主“空”,而本土的庄学主“无”,于是,此二家情投意合,开了个“合资公司”,从此,兴旺发达,郭若虚对此,十分惊诧,他说:

自吴曹不兴、晋顾恺之、戴逵,宋陆探微,梁张僧繇,北齐曹仲达,隋郑法士、杨契丹,唐阎立本、阎立德、吴道子、周昉,卢楞迦之流,……(澄按,郭罗列画人甚多,从略。)无不以佛道为功,岂非释梵庄严,真仙显化,有以见雄才之浩博,尽学士之精深者乎?

——郭若虚《图画见闻志》

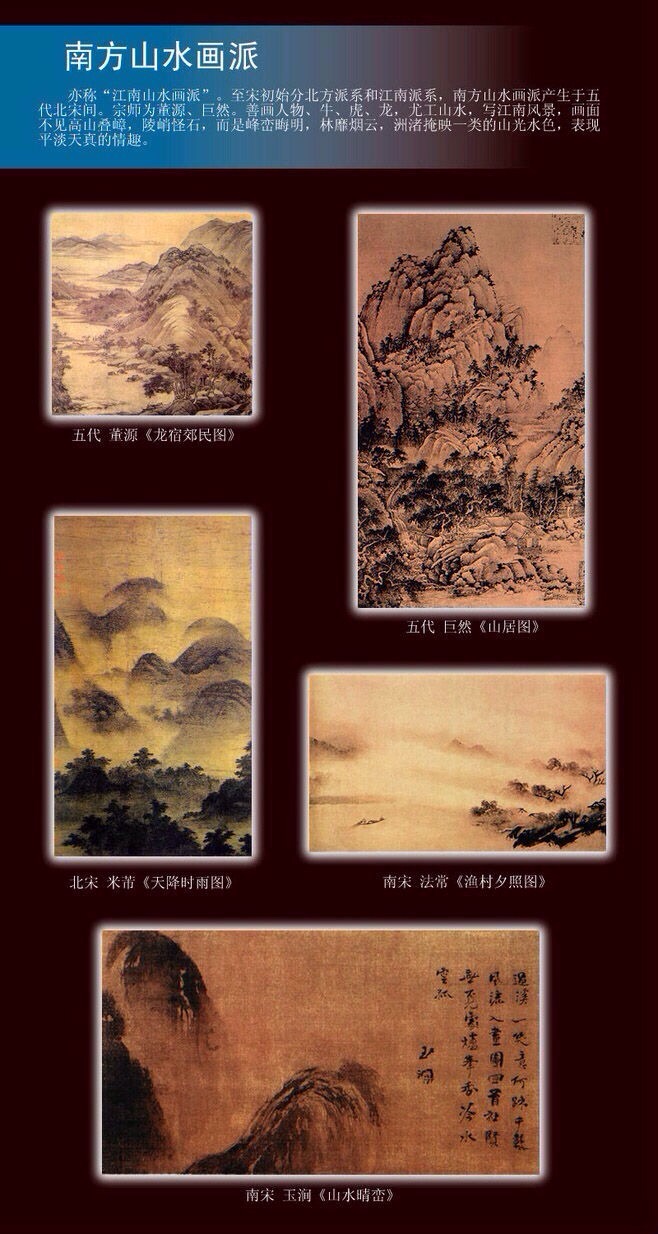

其实,并不是什么“真仙显化”,而是诸种文化合流冲荡起的一朵浪花;佛教学理强化了老、庄之学,固守了孔子的最低防线(即人格),佛、老崇尚“自然”,不得志的孔门信徒也“隐”到了山林崖穴中,这种心性,这种生活环境,于中国画,影响至巨至深!潘天寿先生说,“因宗教思想的灵化”,“佛教寺院”“差不多成为美术的大研究所”(见《潘天寿美术论文集》)。明释莲儒《画禅》辑缁流能画者六十四人,上起惠觉,下迄智海,而《四库提要》仍讥其“挂漏尚多”。至清代,一开始,就是“四僧”亮相。元人陶九成《书史会要》所辑录宋二十九人、元代十四人,皆为“书僧”。最典型的,莫过于南宗画,王维家世信佛,张璪、王洽传习于维,宋以后,画不离禅,已属常态。画坛巨擘,如苏轼、米芾、荆浩、关仝、董源、赵孟頫、董其昌及清初“四僧”,都对禅法有深刻的参悟之功。

这是外来文化与本土文化合流所产生的伟大奇迹!我以“哲学”为文题,不过是笼而统之的说法,在中国,最高的学问是“道”。“哲”是明哲之意,也就是聪明,可是,中国的明哲之学,主要是“保身”之术,不是西方概念,所以,梁启超先生是以“先秦政治思想”为论史题目——他认为,中国不具有哲学的性质。可是,“道”呢,又讲不清、讲不透;或者说,讲还不如不讲,此如禅家所云“一落唇吻,便是死门”。我在学习中国画论时,深感中国画牵涉到哲学、社会政治、教育、民俗、文学等等,而由中国画,中国书法入手,最能亲切地认识中国文人及文化。而中国书画史,几乎就是在阴阳、五行思想笼罩下的变易——大概,“哲学”也者,就是指此吧。

“道”是说不清的,老聃云:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰‘道’”(《老子•二十五章》)。又《易•系》云:“形而上者,谓之道;形而下者,谓之器。”

清代大学者戴震释“形上”、“形下”最为简明,他说:“形谓已成形质。形而上犹形以前,形而下犹曰形以后。阴阳之未成形质,是谓形而上者也,……五行水火木金土,有质可见,固形而下者也,器也”。(戴震《孟子字义疏证》)

这个“形而上”的“道”,有许多名称,“气”、“一”、“太极”。它既是“先天地生”,是“天下母”,则一切人文,皆由它所孳乳,所以,刘彦和的《文心雕龙》开宗明义,便说“人文之元,肇自太极”。过去出版的几本中国绘画史,在追源时,几乎都引了《易•系》中包牺氏作八卦那一段文字。伏羲作八卦,本已是不可确信之事,引以为画史之初肇,亦只可谓为聊备一说。这种说法,两千年来未断,我们所当留意的是,事实尽管并非如此,而一个劲地将绘画往形上之道拉,于绘画的影响,实在不小。不仅刘彦和有“肇自太极”之说,中国画论的早期大作,即王微的《叙画》也说绘画是“以一管之笔,追太虚之体”,而宗炳则说“圣人含道应物”,“山水以形媚道而仁者乐”(宗炳《画山水序》)。

这种文化传统及早期的经典画论,规定了中国画的大致走向:追太虚之体”而疏离现实社会。中国画不是让观者亲物、亲世,而是让人们“味道”。绘画较之其他门类的艺术,对于如何看待世界(亦即所谓“世界观”)这个问题,是更尖锐的;在你描绘外部存在时,如何看待存在,便无可回避。恰在于此,中国的世界观是极为特殊的;这种观念,简言之,便是以阴阳、五行为根本的玄学体系。

“易”的含义,郑玄《易赞》解释得最为扼要:

“易”一名而三义:易简,一也;变易,二也;不易,三也。卦以最简单的线构,统宇宙之一切,摄万物之生变,故云“易简”。阴阳交合,变在其中,故曰“变易”。一切皆变,唯“道”恒久,故云“不易”。

卦象的组成单位为阴爻之“――”及阳爻之“—”,此实即虚线与实线。崔东壁曰:“阳体实、阴体虚;阳常有余,阴常不足。故阳之象凸,阴之象凹。”(见《崔东壁遗书》)又,卦以三重爻构象,崔氏云:“圣人观天道人事,位有上中下,时有始中终之异,于是取画而三重之。”(引同上)又,或谓“三”者,天、地、人之征也。

“易”的基本原理,大抵如此。但,因其为抽象的线构,故自古及今,人人可任心附会,其渊深神秘,即在于“抽象”。《易•系》释卦云:“卦者,挂也。挂物象以示于人也。”不是挂写实的具象以示人,而是挂宇宙变易的理法玄象示人以理。我们的注意力不集中于释卦,而集中于这种世界观对人思想的约制。且看刘彦和是怎样延卦理、五 行说以论天象人文的,他说:

文之为德也大矣(按,画亦同然),与天地并生者何哉?夫玄黄色杂,方园体兮(按,天玄地黄、天圆地方),日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形,以尽道之文也。仰观吐曜(按,此谓日月),俯察含章(此谓山川),高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才(按,两仪、三才,即卦象以阴、阳爻三重而成象也)。为五行之秀,实天地之心。心生而言立,言立而文明,自然之道也。

——刘勰《文心雕龙•原道》

“文以载道”之“道”,即是万物生、变的本源以及万物生、变所必遵循的理法。如金岳霖先生所云.道不可道,也难以道,而国人却能体味其意味,并循此意味以处事论事(大意如此,见金岳霖《论道》)。中国艺术,当然包括绘画,所以“玄”,就是因为艺术要载“道”,体“道”尤其直接描绘山川鸟木的绘画,更是据这么样的世界观去描绘世界。一种艺术,当它不被视为“现实”主义,也无须乎对“现实”负责时,那么,这种艺术注定是“玄”的。

吴冠中先生说,书法是抽象艺术的大本营,我以为,卦象是抽象艺术的老祖宗。卦以阴、阴爻构象以成“ ”,“ ”等等,爻实即虚线与实线,它们是观念的符号,虚实线以三重之,在上者为“天”,在下者为“地”、居中者“人”。人的价值,就看其在“天”、“地”间能否“合一”,“合”则“和”,“和”就和谐,五音和谐,对立化融,就是“和”。“卦者,挂也,悬挂物象以示于人也”,此之所谓“物象”,并非“物”的具“象”,而是“抽”万物生变之理以构成的玄“象”。在国人看来,再没有什么既成形式能如卦象这样神秘莫测的了。试想,“悬挂”此种抽象构成,与悬挂抽象画,有什么差别?许思园先生说,中国人对形式美的尝悟力是由书法培养起来的(见许思园《文化二题》),我以为,如果追本穷源,应上溯至卦象。卦象是纯形式构成,在古人心目中,至高至神,其形式所包孕的思想无穷无尽,在此“玄图”的陶染下,又经书法的培育,所谓“形式美”的审美心理遂自然成熟。

文人画,从技术层面至审美观念,无不笼罩在阴、阳观之下。《易•系》:乾,阳物也;坤,阴物也。阴阳合德,而刚柔有体,以体天下之撰。上之所谓“物”,不是存在的实体,而是“气”。如石涛所云,不知乾旋坤转之义,则无从言画。

中国画的审美,就是“审气”。“得于阳刚之美者,则其文如霆如电,如长风之出,如崇山凌崖,如决大川,如奔骐骥,其光也,如杲日、如火,如鎅铁……得于阴柔之美者,则文如初升日,如清风,如云,如霞,如烟,如幽林曲洞,如沦,如漾,如珠玉之辉,如鸣鹄之鸣而入寥廓,(姚姬传《复鲁非书》)。音乐呢?《乐记》云:地气上,天气下降,阴阳相摩,天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨,动之以四时,暖之以日月,而百物化兴焉。如此;则乐者,天地之和也”。绘画呢,清人龚贤云,书画当“与造化同根,阴阳同侯”。五行系出于《尚书•洪范》,经战国末季邹衍提倡,至汉代,董仲舒总结前人说法,谓“天数以十而毕”,所谓“十”,即天、地,阴、阳、木、火、金、水、土,再加人,也就是阴阳、五行再加“三才”至此,这个制约中国人思维的庞大“玄网”遂告编成。从此,一切物质形态、观念形态便都尽在个中,真可谓“‘玄’网恢恢。疏而不漏”了。

从“哲学”分类,一切不入于“阳”,即入于“阴”,由此构成国人“二极同构”、“二极化融”的思维定式;此为“二分法”。从“物质元素”分类,一切皆归入金、木、水、火、土;此为“五分法”。从此,不论是观念形态或物质形态,都各就各位,入于“行”“五”了。于是五音、五色、五方、五情、五味、五脏、五病、五官、五常、五谷……数不完的“五”便将一切包举无遗了。五色与五行对位,于是东——木——青,南——火——赤,西——金——白,北——水——黑,中——土——黄。艺术,当然有抒情的功能,而“情”也是五:喜、怒、哀、乐、怨。这种套法,演变到南北朝时。简直到了无奇不有的地步。五脏、五病、五色一配套,就构成了“医学”(见《黄帝素问》)。

这种文化发展的态势,使“色”像滚雪球一样,愈来愈获得更多文化含义,甚至国家社会的治乱、个人的祸福,都可以由“色”看出,“天之降灾祥,必先见色征”。于是,“色”像迷幻剂一样,令人们诚惶诚恐。“色”即纳入“五行”大统之中,因“五行”包罗万类,于是,色的感应便无限地扩充了,举例言之:

五行:木、火、金、水、土

音:角、徵、羽、商、宫

色:青、赤、白、黑、黄

情:喜、怒、哀、怨、乐

时:春、夏、秋、冬、季夏

这个统系几乎可以无限延伸。艺术本不必遵循逻辑,而这种非逻辑化的“荒诞思维”,正好让艺术家“神思”、“迁想”,而只有神思、迁想,才能“妙得”。王维以四时之花同入一幅,有何不可?画红花绿叶却以黑色,有何不可?这个“玄网”,因其庞大无伦、无所不包,所以,虽然“网”络思想,却等于没有网络,换言之,反让艺术家可以“胡思”、“乱来”。中国画家是以“道”的视角去看待外部世界,而“道”是无所不在的。是浮游的,是有穿透性的,所以,用不着焦点透视法——透视的视点只有一个,而且不能变动——这不合于中国人“看”物的观念;中国人是用“心”看物,用“道心”看物,所以,四面八方、内内外外,都可以;因为,“道”是无所不在的。这真是“玄而又玄”的“妙门”啊!文人画的自由正源于这种无须实证的“自由”思想,他们是在“玩”(“玩”不是俗义,古人有“玩易”之说,足见只是一种沉迷之意),荒诞的“自由”思想使他们免了实证的枯燥,怎么“玩”都行。只要你是“画”“道”就行了,而“道”是说不清的。

其实,所谓“含道应物”,也只是自家的体贴,至禅宗兴,“自心即佛”,更任“自心”去伸张了。所以,“道”、“心”之合一,画学便趋于写意;此“意”,即“道心”所体贴出的灵象。可是,按理,“道”既是万物生、变之理,因此,应是极致了,可是,老聃却将“自然”置于“道”之上,《老子•二十五章》:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”就画学说,“自然”更对位些;“道不可道”,故人只知其意味,而“自然”,既可道,又可体贴。“自然”这个概念,一是与“社会”对应的实有,也即“自然界”之意;一是作为“道”之“象”的性状,那便是自然或自自然然。在道家者流看来,社会充满人为的诈伪的,人类的智巧都是伤损自然之相的;只有那山山水水,是人力所未至处,故能葆其天真;“天真”即“天”之“真”,这正是自然之相,此相,或称“素”,或称“朴”,或喻为“婴儿”总之,它们的共相就是自然。自然之物,自自然然。它们感天地之化机,自然成相,这便是“天”之“真”相。画学之最高境界,当属此!

因之,顺理推之,既主张“自然”,则当然要反对不自然,混沌本就是混混沌沌的,它无孔无窍,好事者要按自己之相去改造混沌之相,“日凿一窍,七日而混沌死”(事见《庄子》),鸭脚短不能续以长之,鹤足长不能断而短之,必去“续”、“断”,欲巧反拙,道理就于逆自然而为,终必败。在《庄子•齐物论》中,庄子提出了“天籁这个概念,“天籁”可译为“自然之声”。自然界的洞穴、树木,在风吹动时,“万窍怒号”。洞穴树木是自然存在,风是自然气流的激荡,所以马其昶释此为“任其自然,即天籁也”(马其昶《庄子故》)。故,“天籁”即自己如此,自取其然,自然而然,然其所以然而然的意思。

在音乐学上,“天籁”遂成最高的美底境界。而在画学中“天籁”即自然、神、妙耳。几种说法,异词同义;而乐、画,殊途同归,都以臻于“自然”为极致。所以,沈宗骞说:“五色原于五行,而五行相错杂以成者谓之间色,皆天地自然之文章”(沈宗骞《芥舟学画编》)。古代画家之亲自然,又系社会所胁迫出的。迫于此,亲于彼,亦属情理之事。黄梨洲《明夷待访录•原君篇》痛斥君权之酷毒,他说:“今以君为主,天下为客,使天下之无地而安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然!……其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:此我产业之花息也。然则,为天下之大害者,君而已矣。”自始皇开制儒之狱,两千数百余年间,凄风不绝、刀光时见,中国画家中之隐士释徒及癫狂疯痴者至多,实为时代使然,宁寄躯于虎侧,而不欲近乎政,自然中的山林崖穴,遂成为“乐土”。所以,就哲学思想言,“自然”是道体、道相,至高无上,就社会境况言,自然是避祸自保的栖身之所。这样两方作用,中国画之倾重自然,诚为当然矣。最易拨动古代艺术家心弦的,不是艳春,而是凉秋;不是鲜花,而是残叶,不是红日之辉煌,而是冷月的幽色;不是闹市的繁华,而是荒山的萧索;不是白昼的光明,而是深夜的幽晦;不是人声的繁响,而是寺钟的空悠;不是现实的欢乐,而是梦里的幻界;不是抗争的快感,而是隐退的自宁。中国的山水画,真将这一些哲理的玄思、现实的悲凉,表现得淋漓尽致!所谓“隐于丹青”、“隐于翰墨”,实即远祸自适。试看山水画的题目,不都是什么秋江寒林、寒江独钓、潇湘暮雨、枯木清竹、残荷老梅之类么?至于批评语汇,也多是瘦、残、枯、荒、寂、淡等等。凡此,皆为社会意识之转换,而古人的功夫,正在于他们在高压之中,仰赖非凡的化功及容忍力,将人生痛苦的流水过滤得清澈无伦——流出的只是一泓净水——这便是文人画!没有火气、没有浊气,只有澄碧的溪水,潺潺而流,真是清凉之至啊!

至此,我想讲一讲中国的毛笔,它当然是中国书画的工具,但此工具,实堪谓为中国文人精神的象征,它软柔,而用它,必须有力,将力输之于毫,极柔软之笔便会创造出万千的气象。在此,我要引辜鸿铭的一段精彩言论:

中国的毛笔或许可以被视为中国人精神的象征。

——辜鸿铭《中国人的精神》

辜鸿铭又说:建立一个依赖于人的平静的理性基础之上的道德文化,纵使不是一个较高层次的,也是个极其博大的文明。

中国画所表现出的,正是此种“平静的理性”辜鸿铭引用美国著名艺术评论家勃纳德•贝伦森的话批评欧洲艺术,贝伦森说:“我们欧人的艺术有着一个致命的,向着科学发展的趋向。而且每幅杰作几乎都有着让人无法忍受的、为瓜分利益而斗争的战场的印记。”辜鸿铭出版《中国人的精神》时,正是我国对中国画批判最激烈的时期,批判的焦点之一,正是要中国画“取西方科学的方法”。可是,几乎在此批判前三四十年,贝伦森却说了与此相反的话。我本人无意于在此评说东、西方艺术的优劣,更不欲据贝氏之说而妄自视东方艺术为高,但,中国画所表现的出那种“平静的理性”,那种高尚、温霭,那种在平静中表现出的对暴力的反感,却是具有永恒价值的主题!今天,君权统治当然早成往迹,但人类滥用科学的征服力量,使自然界不复自然,至此,我们才猛醒到中国画主题的不朽价值,因为,这种艺术所高揭的大旗,是自然主义哲学。此所谓自然主义,不是一般文艺理论所阐释的那样,这“自然”,就是山水、花鸟,就是自然本身。就是自然界所表现出的自然与天真,就是自然的纯(不杂)洁(无污),就是中国古代文化精英的博大、深沉与平静。