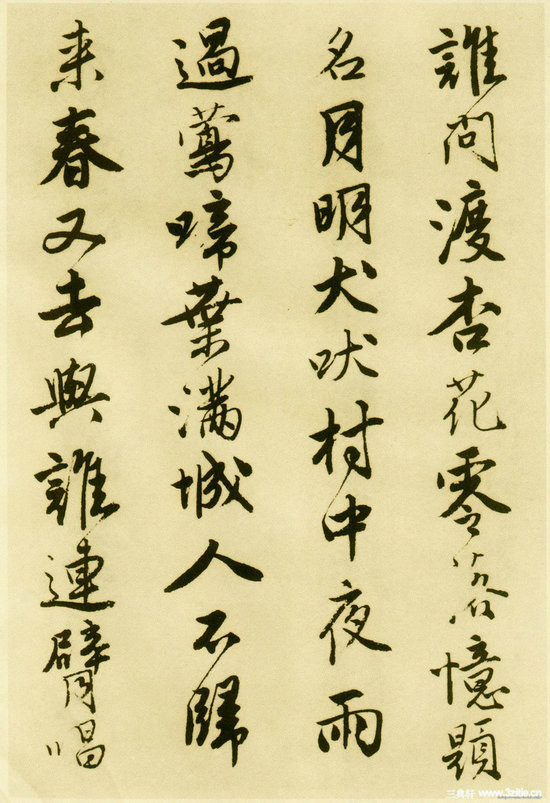

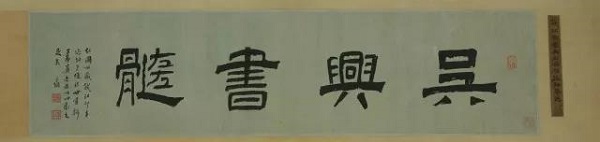

版画中的苏州:英国版画艺术家的苏州之行

“伊丽莎白·基思(Elizabeth Keith,1887-1956)是20世纪英国彩色版画大师。基思于1915-1924年在远东旅行,足迹遍布中国、日本、韩国、菲律宾。最令她着迷的是江南一带的苏州等地,因此她创作了一系列反映苏州景致、生活的精美版画,具有极高的艺术价值。本文选取基思在苏州期间写给亲友的六封信件和十四幅版画作品,展示她在苏州的所见所闻和创作经历。本文摘自《西洋镜:一个英国艺术家的远东之旅》,台海出版社,2017年7月。”

一

我没告诉你我来苏州了。M女士是我在上海最好的朋友,她也是个艺术家,而且她始终都知道自己想要画什么,她花了很多时间陪我,给了我很多建议,还让我用她的工作室。是她安排了游艇一起去苏州,我想没有比这更理想的短途旅行了。我们一行共四人,两辆游艇。在游艇上,我们体会到了在远东旅行时很少能感受到的通身舒畅。我们有超级棒的中国侍从,还有各种饕餮盛宴。我们在平静的水面上滑行,周遭的中国景色如梦似幻,冲击着我的心灵。

在苏州的第一天,我们决定花半天的时间选定主题画画,然后互相切磋。画完画再见面的时候,M女士已经画就了一幅红色的茶馆,X女士的运河画得也相当不错,我花了很大的精力画了一座桥。我们这一伙里最年轻的小姑娘只有二十一岁,刚刚离开家,穿着也很时尚,却什么都没有画。她说她已经把自己画的擦掉了,因为这地方太美了,难以下笔。确实,心气比较急躁的人看到如此美不胜收的古老美景,一开始多半都会觉得难以胜任画家的角色。这种时候,你会觉得自己跌入了中世纪,失去了所有现代的审美标准。

拱桥

紫藤桥

石桥

我的三个同伴离开苏州乘坐游艇回上海之前的那会儿,我们遇到了些令人有点儿后怕的事情。在那里,我们等着约好的苦工来把我们拉到我在苏州的住处。一瞬间,好多黄包车夫把我们围了起来,推推搡搡的,看起来大概得有上百号人,个个都张着大嘴,嘶喊着,叫道:“用我的车!我的!我的!”幸运的是,M女士和X女士都已经习惯了这种中国特有的现象,而且她俩都很高,能挤出一条路,离开这群可怕的车夫。之后我们找到了约好的那个车夫,他正挥舞着一张纸片,上面写着我的名字和我在苏州的住址。

我们有些伤感地分开了,同伴们都很大方,把我需要的东西都留给我了,像涂料、铅笔、画纸等等。把我一个人扔在这个陌生的地方,她们以此来表达自己的歉意。

天已经很黑了,我似乎是一个人穿越回了古老的维多利亚时代,开启了未知的旅程。

二

几家店铺正面的高墙上开着几块小小的、格子状的玻璃窗。我越来越相信旅游书上的话了,就是说上千年来,苏州并没有什么变化。而孔庙里石头上的地图更证实了这种说法。你一定要来看看!

显然,妇女和孩子裤子上的蓝白图案几千年来肯定也都差不多。灶神、锅碗瓢盆、舟船、棺木,毫无疑问,肯定也都一样。

中国的儿童

如果你了解这里的生活状态,你就会知道整个苏州弥漫着一股臭味儿,这些气味主要是煎炸的油味儿,以及动植物腐败的味儿。苏州非常吵闹,尖利刺耳的声音到处都是,非常不和谐。人们说话的声音也非常尖利,在大街上看不到什么优雅的举止,只能看到衣着破旧的人挤来挤去,你呼我喊。一个警卫陪着我在街上画画,他的英语很烂,基本上起不了什么作用。熙攘的人群在我们周围川流不息,一波接着一波。

有一天,一个头顶木桶的小男孩非常好奇我在干什么。于是他爬上一个高台阶,站在人群之上看我。由于要弯着身子向下看,他的木桶就掉了,桶里装满了可怕的鹅胗。在这种拥挤不堪的环境里作画,我心里本来很烦躁,也很愤怒,但是看到这些鹅胗,还有男孩子脸上沮丧的表情,我禁不住笑了出来。男孩十分丧气地跑走了,人们对着他的背影狂笑。

但也不是一直都这么愉快。有时候我被拥挤的人群搞得很生气,然后就用画笔使劲戳来戳去,企图把人群驱散开,却都是徒劳无功。可是每当我停下来,看到他们的脸,我的怒气就会消失无踪。那些脸是那样陌生,却又那样急切,他们喜欢我的画。后来,我的怒气就如同那个跑开的可怜的拿鹅胗的小男孩一样,很快就会消逝。我随时都能在人群中感受到快乐。

就跟所有旅游书中说的一样,在苏州,城市到处是水闸和桥梁,船只在或缓或急的河流中航行。在这里,成千上万的人在船上出生、生活和死去,我们经常可以在行船上看到棺木。我现在只能用画笔来简单描绘一下这里的各种样式的船,有漂亮轻盈的流线型的船,也有笨重结实的厚实型的船,大多数都是女人在划。

岸边伫立着桔色的古老寺庙,里面矗立着不同年代斑驳的宝塔。很多佛塔已经往一侧倾斜了,碎片散落得到处都是。

斜塔

双塔

白天里,那些住在船上的勤劳耐心的主妇们似乎一直弯着腰,在船边用黄绿色油腻的河水来淘米。她们也用同样的水来泡茶,洗衣服,其实一切家庭用水都来自这里的河流。在国外,只有收容所才这么反复利用雨水。

到了晚上,船上的妈妈们在炭火上烧饭,孩子们则围在火边等着吃饭。

晚上,我喜欢站在河边,想方设法瞟一眼这些小船里的情景,但都徒劳无功。这些生活在船上的人都属于一个特定的群体,他们有时候不太友好。夜深人静的时候,船上偶尔会传出没睡着的孩子的哭声、妇女说话的声音,还有男人低沉的嗓音。一艘小船就能住上一大家人,包括年迈的祖父母,还有堂表亲等。

一天,我正在画一座桥,看到一个上了年纪的船主妇在脱她那件破破烂烂补丁摞补丁的上衣。她那件衣服已经破到分不清哪里是衣服,哪里是补丁了。她把脱下来的衣服拿在手里,仔细地挑衣缝里的虱子,还把虱子放进嘴里嚼嚼咽下去,就跟个猴子一样!

三

写下这些描述居住在船上的人们的信之后,我认识了一位加拿大医院里的护士。她强调说中国病人并没有那么脏,至少从整体上来说,不比她照顾过的其他国家的病人脏。

有时候去大一些的船上拜访那些干净整洁的家庭也是件挺开心的事儿,那种家庭的主妇衣着华丽,头发乌黑油亮,还束着丝绒发带。他们的船一般是黄色木质的,喷着亮丽的红色和蓝色的漆。这些妇女都非常有活力,不停地洗洗刷刷,晾一甲板的衣服,然后还洗碗做饭。她们做饭用的桶样子很漂亮,桶身通常都喷刷红色的漆。

春色

中国妇女的衣服都比较合身,在整个远东地区来说,是最适合干活的。她们的裤子尺寸合宜,一般都是深蓝色;上衣是紧身的,特别适合在船上工作。这跟前襟大开只在后面系带的和服以及韩式宽大的衬衣和傻兮兮的束胸相比要舒适利落得多。在我看来,在船上生活的中国妇女们是她们丈夫的好搭档。她们会帮忙划船,因此她们的社会地位也会相对高一些。

我正在研究刺绣工人,这个城市有四分之一的人靠刺绣过活。她们一般坐在敞开的门口,充分利用日光来干活。她们和刺绣的架子一起,构成非常美好的画面。我画的那个妇女坐在一个狭长的刺绣架子里,架子上缠着亮红色的绸缎。寒冷冬日里的阳光透过绸缎反射到她的脸上,泛着暖暖的红色。她把小小的束起来的脚放在铜暖炉上取暖休息。在刺绣架子的另一头,一个小女孩在做辅助的活,正忙着把绣好的绸缎缝起来。

刺绣工人

跟往常一样,一群人过来围观,打扰到了我们,还说一些傻里傻气的话,搞得我们很烦。我的刺绣模特突然就站了起来,拿着自己的东西进了屋,当着我的面很唐突地砰的一声关上了门。我觉得特别遗憾,她的坐姿特别自然,而且一开始的时候也特别友好。

这里的房屋内部的景象基本都是一样的,地面都是土的,正对着门的墙上往往挂着一幅神像,画的颜色往往很原始粗糙。画下面一般会有个方形的小桌,桌子两边都放着椅子。桌子上放着一个小的神龛,里面有一个小的神像。然后屋子里就没有别的东西了,看起来空空的。有的人家的神像是木制的,有的是陶制的。放置神像的屋子一般都比较整洁。

中国人似乎很在意别人的看法。我的翻译答应坐下来给我当模特,这个上了年纪的老人在寒冷的天气中围了一个破旧的红头巾。没有任何预兆,一大群人围了过来,先是挤在他的门口,然后又挤满了他的屋子。我烦得很,就把他们都赶了出去,关上了门。但是这位老先生看起来却有些不安,我问他:“你认识这些人吗?”他回答说:“哦,不认识,但在中国,你不能就这么把人给赶出去,这不礼貌。”他这种苦闷不安的情绪非常的真实明显,所以我就停下了我的工作,等着他处理好了之后再回来给我当模特。

四

你一定会喜欢苏州的夜晚,家家户户都是高高的院子,大门都敞开着,烟熏的老式灯笼照着一大家子在吃饭。只见他们生动有趣的脸上和晃动的手上灯光闪烁,其他部位则都淹没在阴影中。

月色

在桥拱下阴暗处的角落里徘徊蜷缩着很多乞丐。不过,无论这场景如何悲惨,附近街上的店铺里却总是烧着炭火,发出令人愉悦的光芒。即便是最穷的人都能在这里买到些吃的,舒舒服服地吃一顿。家家户户锅里煮着的饭发出诱人的香味,虽然实际上并不怎么好吃,但看着升腾的蒸汽和一张张急切等待的脸,心情都会很放松愉快。

尽管光线晦暗,但这样的一个水城在晚上还是如此可爱。特别是放烟花爆竹的夜晚,人们还会烧纸纪念亡灵,使得整个城市产生一种极致的迷幻美。

但是乞丐们还是非常可怕!他们有的光着身子,有的裹着破烂不堪的布条。他们的外表也很丑陋,往往缺胳膊短腿。这些可怜的穷苦人靠行骗和乞讨苟延残喘。一天,我见到一个畸形的乞丐,他的嘴长在了脖子上,明显地突出来,我还看不出哪里是他的眼睛。这让我常常想起濮兰德先生那本关于乞丐的小说《轻如鸿毛》。

很多乞丐都是残疾,他们或者躺倒着,或者斜歪在一边,在地上爬来滚去,在拥挤的人流中挣扎出一条狭窄的路来。有钱人坐着轿子经过,还会冲着他们大喊:“闪开,闪开!”一群群浓妆艳抹的妇人乘坐着连成串的轿子经过,脸上都跟戴了面具似的。又或者有葬礼或者婚礼的队伍走过,热闹又欢乐。这些人似乎都对身边贫穷和悲惨的景象视而不见。

苏州乞丐安身处

这些乞丐好像有一个组织,有一天,他们气势汹汹地集结起来,控诉不公平的生活待遇。就在这样一个慢节奏的城市里,达官贵人们也决定不能让他们再这么悲惨地活下去。于是市政要员们组成了一个委员会,把乞丐们赶进了一个收容所,围了起来。他们给这些乞丐剃掉了脏兮兮的头发,还给了他们一些别人不要的干净衣服穿。但是政府并没有组织协调好这件事,这些被关起来的可怜人没有足够的食物,他们在那里越来越不满意,觉得还不如以前的日子,虽然艰辛但却自由。很多乞丐死了,还有很多跑了。我的导游带我去过那个收容所,看到他们的样子我心里很不好受。我带去的那点儿东西根本就起不到什么作用,那些穷人们围在我们身边哭喊着:“我饿死了!饿死了!东西不够吃的!”

五

在这里逛商店很开心,店员都是些体面人,也很有礼貌。每家绸缎店都有大概二十多个年轻的店员,他们用旧式中国礼仪来招待你。虽然我们语言不通,但沟通得却很好。

苏州阊门外

茶馆里的杯碟样式都很好看。那里还有一些大而精美的盒子和木椟,里面装着各种奇珍异宝。银器店和锡器店就更漂亮了,里面卖金属的烛台、各种各样的吊灯、寺庙里用的花瓶、杯盘刀叉等等。这些器具设计巧妙,绝不单调。就算只是为了逛专门售卖演员戏装的店铺,也值得专门来一趟苏州。

家禽店里只卖鸭子,一排排的鸭子,没有别的,这一点也蛮有意思。这些鸭子都被刮了毛,光溜溜的,呈褐色,脑袋上穿着孔,挂在那里。

苏州最具吸引力的还是那些飘在每家店铺门口的绸缎条幅,上面一般印着店名。阳光下看条幅上金色的字,特别漂亮。

蜡烛店铺

六

有些事在异国是不能随便做的,我刚刚就了解到了一个。最近有个写书的女士来我这里,她特别想写一本有关中国的书。简单来说,她的计划就是要警醒所有会说中文的人,向他们提出问题,并且告诉他们现在中国面临的严峻形势。她的想法极具说服力,所以有一天我就不自觉地跟随着她去采访了。我们见到的第一个人是位女中医,这是一个非常亲切且受过高等教育的女士,有一次她还请求我,在跟外国人介绍苏州的时候,千万不要只描述那些乞丐和生活在船上的人。

雨中的阊门

在知道这位女医生的名字之前,这位作家就把一张问卷塞进了女医生的手里,问卷上写着这样一些问题:

你的年龄是?

你的父亲有几个妻子?

你有多少个兄弟姐妹?

你是不是基督徒?

提问者怎么都没想到,这位女医生在西方上过学,如此咄咄逼人的问题令女医生心生不快。

还有一天,这位作家又鼓动我和她一起去拜访一位传教士,这位传教士以精通中国的工业状况而知名。这位男士出现的时候,我就觉得他很低落,且心事重重。但是作家却一刻也没耽搁,不停地抛出她的问题,终于有一刻喘息的时候,那位先生默默地说:“不好意思,我的妻子就不下来招待你们了,我们的孩子昨天死了。”我不知道这位作家女士听到了没有,但是她却并没有停下来,也没有道歉,甚至都没有表示悲伤。她只是继续说着想要这位先生做这做那。

多亏了这个莽撞的女作家,我得以见到了以下奇异的场景。我跟她去了一个生丝纺织厂,透过厚厚的不断上升的蒸汽,我看见了一排排胸部凹陷、面色蜡黄的妇女,她们的手因为长期浸泡在热水里缫丝而蜷曲起来。站在这些妇女旁边高凳上的童工是她们的孩子,看起来只有四五岁,都是女孩。这些小孩得把热水里的蚕蛹拿出来,她们弯着腰,麻木地干着这些永无尽头的活。我们进去的时候,她们看了下我们,黑色闪亮的大眼睛,令人动容。她们不敢多看我们,因为一个看起来很粗野的监工在这些妇女中间不停地穿梭巡视,还不停地用一根竹鞭抽打这些可怜的孩子们的小手,根本就无视我们的存在。

男人与儿童

我的第一想法就是,要这些可怜的人做这些事情,来维持那些丝绸店铺的格调是否有必要呢?要这些充满蒸汽的工厂、面色蜡黄的妇女以及可怜的孩子们,辛苦劳作来换得这些店铺精雕细琢的漂亮门面,来满足那些贪婪的人的欲望到底合理吗?让这些古老差劲的模式消失得越快越好。

我在苏州生活的一个亮点就是每天早上的早餐都有一种浓醇的雪糕。这是用一种特制的牛奶做成的,厨师把早餐中用不了的牛奶留下来加上黄油,放在一个密封的容器里,只是上下来回摇晃,就弄成了这种美味的冰淇淋。