赵明 | “零零碎碎、不清不楚”是石开篆刻的特点

“形变异”“线变异”和石开篆刻做印法

赵 明

石开先生是当今印坛旗帜人物之一,其多元的信息含载量一时无出其右。冷静客观地剖析评价其篆刻创作,探寻其审美思想和创作手法,无疑对当今篆刻艺术创作和未来发展具有很强的现实指导意义。其批评的立场和角度,正如李刚田先生所说:“坦诚地说,对于石开近两年所刻的探索性的印,出于每个人审美趣味差异,有些印我是不太喜欢的。但我理解石开的创作思想和探索方式,并对这种探索抱以敬意。”(《平生不欲随人后───漫谈石开的印》)

石开在《当代篆刻艺术的现状与展望》研讨会上,提出了自己的篆刻艺术创作观点,“如果抓住篆字结构的‘形变异’和刀法的‘线变异’这二条规律,印章风格的创新就没有止境,新的风格和新的流派还会不断产生”。这可以看作是石开篆刻创作实践的理论基础和“艺术做工”的行动指南。

栽什么树苗结什么果,撒什么种子开什么花。石开的“形变异”和“线变异”理论是他篆刻创作风格的最好注解。我们先来看他的篆字结构是怎么“形变异”的,对做印法有什么直接的或间接的启示。

溯源“印从书出”,我们不难发现,篆字结构的“形变异”是“印从书出”篆刻家的必要条件,以此开宗立派的历代篆刻家都善于以篆字结构的“形变异”为突破口,并借此来涵养篆刻,开创新面,丰富篆刻创作技法语言的。篆字结构的“形变异”在石开篆书书法系统里也有个发展衍变的过程,并相对应地反映在他的篆刻创作上。辛尘先生曾对石开前期(以1990年《石开印存》出版为界)的篆书风格,有过很生动准确的评价:“(他)个性鲜明的篆书风格,是以汉缪篆为基础而兼融秦权量、秦诏版、汉金文的,所以结字宽绰而又内敛,笔画直拙而又简洁,字形端正而又侧欹;同时,他兼取诸如《广武将军碑》、《云峰山石刻》等两晋南北朝时期的石刻书意(法)的笔意,揉入其篆法,又使其篆书增添了几分稚拙和活泼”。石开前期篆书风格决定了前期篆刻创作风格,尽管存在“还未能修炼成‘鬼’,未能突破古人、时人而形成自家样式”(李刚田语)之憾,但其篆刻创作和篆书风格已取得了高度的艺术统一。这一点,是“印从书出”篆刻家成功的重要标志。在统一的审美理想统辖下,篆刻创作和篆书风格互为表里、相互生发、相互促进、相互发展,形成了空灵、冷艳、简淡的艺术特色,得到了人们的理解和肯定。

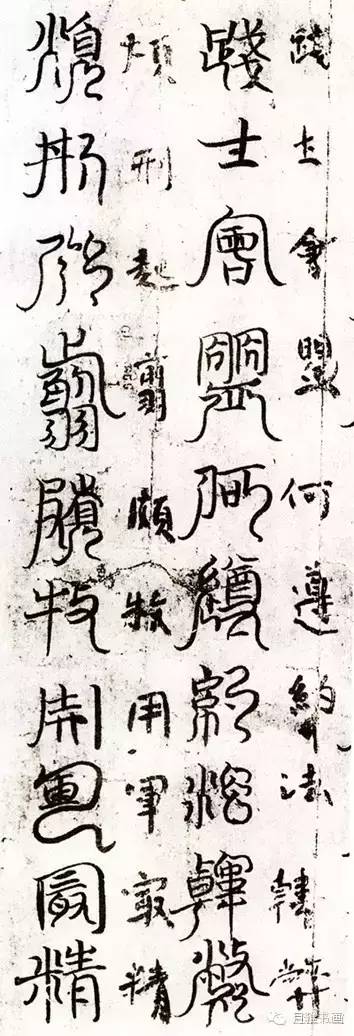

石开1990年以后的篆书和前期相比拉开了较大的距离,明显的特征是夸张了线的波动,尤其是长线条的波动,对短线条或封闭的“口”、“日”、“田”等偏旁部首则采取涨墨技法,以取得块面的效果,调整章法节奏。涨墨虽然不是石开的专利,但王铎是大量使用在行草书上,石开却应用在崇尚“婉而畅”的篆书上。一改前期整饬、秀润、婉约的线状,增加了线的毛涩感、苍茫感、抒情性和象征意味。形成了有别于古人、时人和前期的篆书风格,在篆书创作上取得了新的突破。对此,人们当然可以有种种猜测,或谓其从“敦煌道家符箓”、“敦煌篆书千字文”(附图一)受到启发,或谓其从西汉晚期“张掖都尉棨信”(附图二)幡书中得到灵感等等。“张掖都尉棨信”线条的屈曲波折是因为丝帛修复变形所至。可资比较的“张掖尉丞”(附图三)的“张”字左边“弓”部也不过是多了弯折而已。但透过外在的形式本身,我们应当看到,石开现在的篆书创作是对传统篆书和前期篆书风格的一种极端化的反判,从爽而畅到毛而涩,在波动屈曲有时略显拖沓怪异中,既表现了石开义无反顾艰苦探索的决心和勇气,又多少透露些许孤独、苦闷和彷徨,因为篆书传统毕竟太强大了,创新之路充满荆棘。

将这种极端个性化的篆书引入篆刻篆法系统,和章法、刀法共同构成了现代石开篆刻的特殊风貌。

篆字结构的“形变异”对于篆刻来说,它只是提供了篆法变化的一个着力点,并不能完全取代篆刻的篆法变化。如果说篆法是小章法的话,在一个印面中,它本身就存在如何协调自身和协同全局变化的职能。也就是说,篆刻篆法不能照搬书法篆字。这是书法的篆字和篆刻的篆法有所区别的地方。

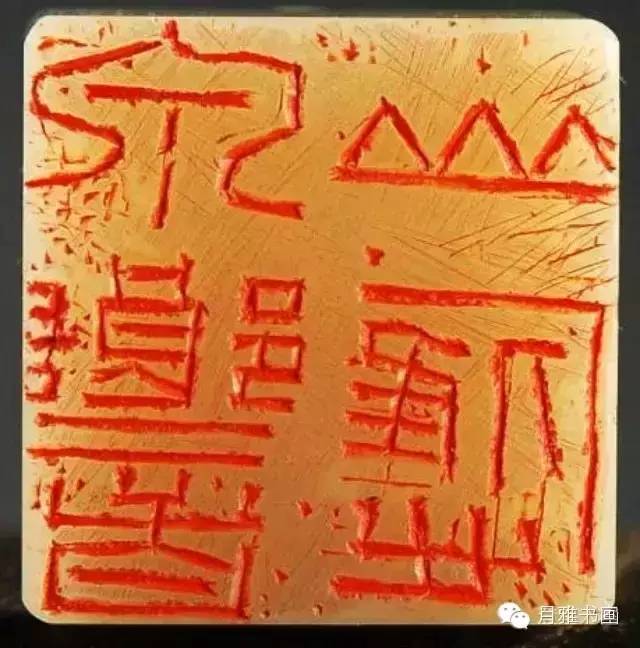

将篆字结构的“形变异”运用到创作中,首先要过的是章法关。换个角度讲,也就是这样的“形变异”的篆字结构对篆刻章法会造成什么样的的影响。这对我们具有启发意义。如果选用甲骨文字、楚简文字,会不会像大多数印人那样沦为复印机刻字机呢?简单照搬,怎么能够成功!石开白文印不管大小基本只有一种形式,无边白文。他特别留意文字的破边和角的方正。这是个和印面浓烈的写意线形夸张的对比因素。为什么他不需要有边白文印式呢?是因为他的篆法形态基本上是静态的,不是动态的。静态的篆法形态构筑了静态的章法形态。理性的分朱布白空间节奏不是激越跳跃的,而是紧张又有秩序的。没有散乱零碎的空间需要团聚压缩,边框就显得多余了。朱文印式有两种,一种为有边,一种为无边。有边的篆法比较自由,大小长短不拘;章法比较闲散冷峻,不作刻意的穿插安排。这时的边框意义基本等同于书法尺幅宣纸大小的提示了。如“山深野合无人晓”(附图四)、“朝秦暮楚”(附图五)。无边的朱文印式则取法封泥,并将古印陶拓片中经常发生的球面变形运用到这种形式中,打破封泥印式的篆法平面布局,使篆法的倾斜欹侧得到更为合理的章法解释。如“出幽迁乔”(附图六),“出、幽、乔”向左侧倾斜,“迁”向右侧倾斜,在互相的推挤中,印面中心就被视觉抬起,使平面印花呈现球体感觉。

再来看刀法的“线变异”。这实际上是个“怎么刻”“怎么做”的问题。为了更好地表现篆字结构“形变异”的线形线质,增加线律波动的复合内容,石开选择了5毫米刀口长度的小刻刀。小刻刀的细腻,很符合他的“艺术做工”心态。他创作一方印的时间很长,5、6个小时是经常的事。他不是大刀阔斧,先豪放后精微,而是精雕细刻,在精微处体现豪放。精雕细刻的副作用是容易将印面刻“死”,越做越工,越工越“死”了。他奇异的地方就是他从动刀开始,就很明白将要“死”的刻板地方剔除出去。正如他在创作手记中所说:“粗放形式用工致技法刻制,其中残断或毛点均在预想之中。从用时与工细程度论,自认为与陈巨来相当。”常规的冲刀、切刀之外的向线下刀,他在用。不常见的线外复刀,平行线段的辅助刮擦他也在用。这可能就是他的独门密笈了。“落齿风窗又少年”(附图七)的“落”字“水”部和“年”字下面中竖线左侧的断续剥落,是这种做印法的常规形态。

如果有人追问,为什么呢?因为他的线形本质上是从秦凿印中来,从秦凿印的硬而直变成自己的柔而刚。变化肯定会带来新问题。既然问题来了,总有解决问题的办法。首先,从源头上看,石开的线形截面明显不够阔大。秦印为实用印章,印面不太大,印工不太会考虑线形的截面问题。我们见到的秦印线条基本上等宽的。没有见到为了填满空间,换个大凿子,敲击出很宽的线条出来。在石开的篆刻创作中,他的白文线条基本上也不是很宽的,柔而刚的冷峻满满,但张力就很难体现了。他如何弥补这个系统漏洞呢?补丁肯定是要打的。横线不行,他选择了竖线。竖线可以立其气,助其势。横线只会增加形态,他的篆字结构的“形变异”已经足够敷用了。他在线条上想了两个办法。线条之内可以在线端增加宽度,印面越大,这个宽度就越大。以至于落了个形象的比喻“蓬松的狐狸尾巴”。如“何如把酒钓秋风”(附图八)的“把”、“钓”、“风”等字。线条之外(主要是和竖线的平行线段)的辅助刮擦就成为石开重要的做印法手段了。如“平澜荡柔舻”(附图九)。

这种做印法的效果,我们有石开先生的公子石去枷的权威解释:“首先,从印章上看:我父亲作品上的印章都是他自己刻的,所以与别的书家用印不同。比较容易分清是真印还是制版的印章。真印因是手工刻的,如果你看原印印面就知道线条的截面其实是表面小下面大的梯形截面(这我想有自己刻过印的朋友都知道),而制版印是用印刷品上图片复制后,按图片的线条用强酸腐蚀金属制成,因此截面是垂直的。这就造成盖出来的效果不同。简单说:我父亲印盖出来放大看线条边缘应该不是非常笔直的(因为是刻的,成自然的凹凸),而制版印线条边缘放大看是比较笔直的,即不自然,没有“刀痕”。另外我父亲用在所有作品上的印盖出来都有“毛绒绒”(或者说轻微“模糊”的效果,而制版印却非常“清晰”“生硬”“不自然”。所以,尤其看原作即非常明显的区别。超市上手里有我父亲作品的朋友不妨看看,特别是白文印,是不是如我所说有毛绒绒的感觉(轻微模糊)。”

他现在的做印法绝不是凭空想象出来的。刻于1989年的“平生不欲随人后”(附图十),时年38岁。我们看到他对线条之外的空间处理还没有更好的办法。小印还显现不出,大印难免空疏。敲击,露点,折断,封闭部位的模糊等等,目标仍是围绕解决印面张力不足。

再听听他对此变化过程的认识,“20年前我以为老辈篆刻家中最胡来的是王个簃,那是什么刀法?零零碎碎,不清不楚,差点写了文章臭骂一通。不意时过境迁,最近重翻旧印谱,发现以前认为不能看的如今都变得好看起来,特别是他的‘学到老’、‘牛角坡’等印,用刀自然神奇。由是顿生“廿年始识韩荆州”之慨!”王个簃的“学到老”(附图十一)基本上还是吴派家风。倒是“献身四化”(附图十二)、“百岁进军”(附图十三)和“牛角坡”(附图十四)接近。这些印之所以今天能引起石开强烈共鸣,因其“用刀自然神奇”、“零零碎碎、不清不楚”构成的刀法意境,暗合石开刀法的“线变异”。这“零零碎碎、不清不楚”成为石开篆刻做印法的外部特征。

以“平生不欲随人后”印为例,19年过去了,现在来看石开篆刻创作的发展,做印法在“变异”理论的指导下有了新的内容和新的变化。做印法不是与生俱来的。其实,它是被审美逼出来的。它有自己的独立性,也有很强的随机性。独立缘于自己的个性,随机来自于艺术属性。它为效果而生,也为效果而死。效果不同,做印法也会不同。人各有貌,常做常新。