金农 收众人所弃,以自己的“原生态”实现审美理想

文人画强调诗、书、画的结合。在绘画意境的营造上强调“诗画一律”,在绘画本体语言上强调“以书入画”,在绘画造型方式上强调“不求形似”,这三个方面共同构成了完整的文人画理论。明以降,文人刻印之风蔚起,故又有将印这一项也列入其中的。而所谓“三绝”“四全”之论,至此俨然已成为文人画确定不移的从学纲领。

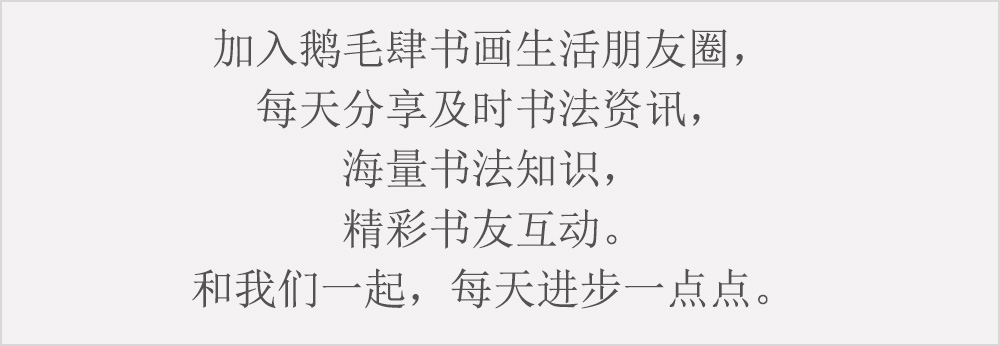

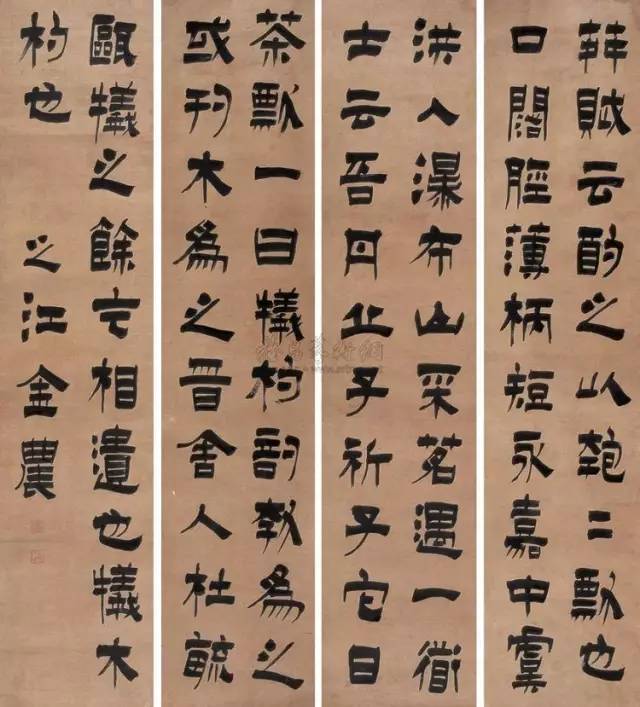

清代书画家金农早负诗名,诗作亦多。他几乎每画必题,且每题必有可观。他的绘画从不缺少诗意的发抒,只因作为画家的金农本质上还是一位诗人。金农的书法奇古生拙,是开一代碑学新风的先行者。他最喜以一种自创的、横竖粗细变化不大的楷隶新体入画,有人称之为“雕版印刷体楷书”。他的绘画如果缺少了那些看似既板且刻的款题,其意境与韵味往往也就大打了折扣——书法俨然已成为其绘画不可分割的有机组成部分。金农的绘画匠心独具。他以近乎原生态的造型感觉描写事物,予观者以一种极其强烈的图式感,是发于性灵的戛戛独造。除此之外,他还能刻印、治砚。这是一位兼“三绝”与“四全”于一身的典型的文人画家。

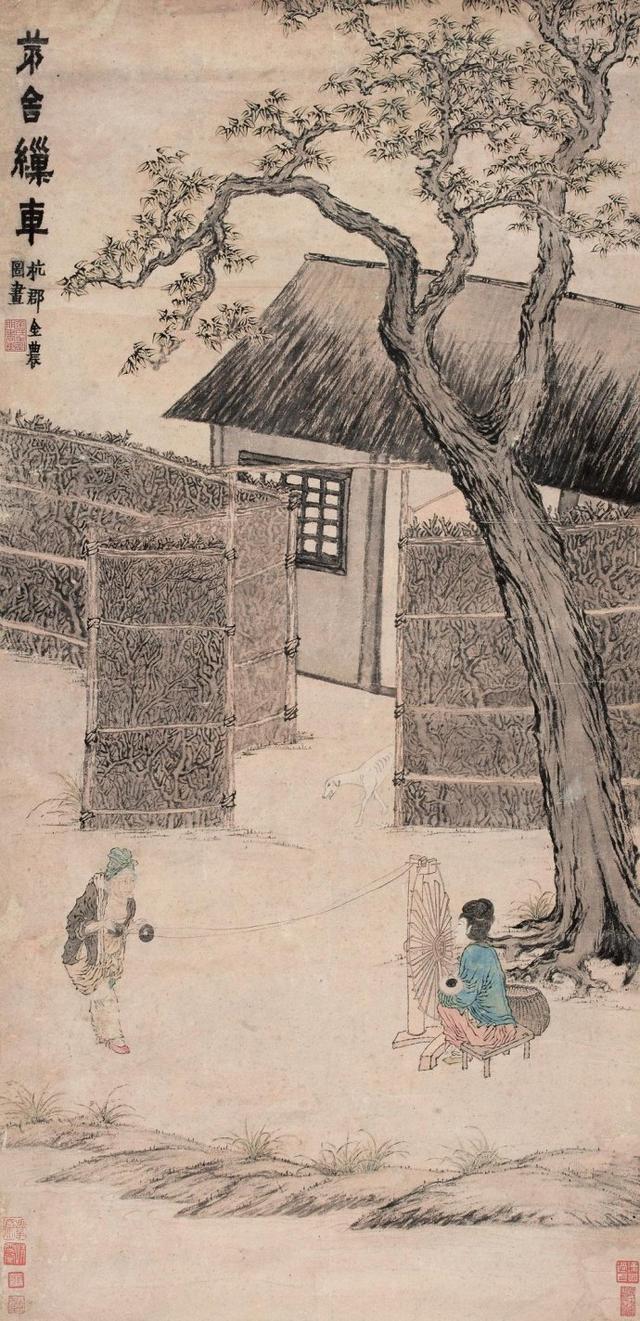

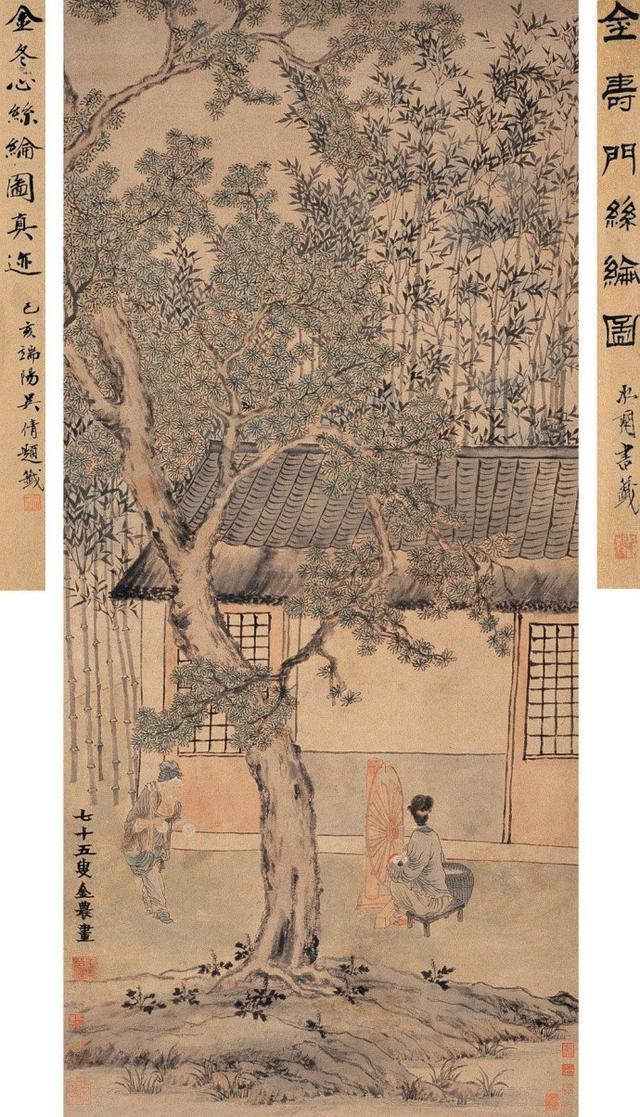

金农《茅舍缫车图》

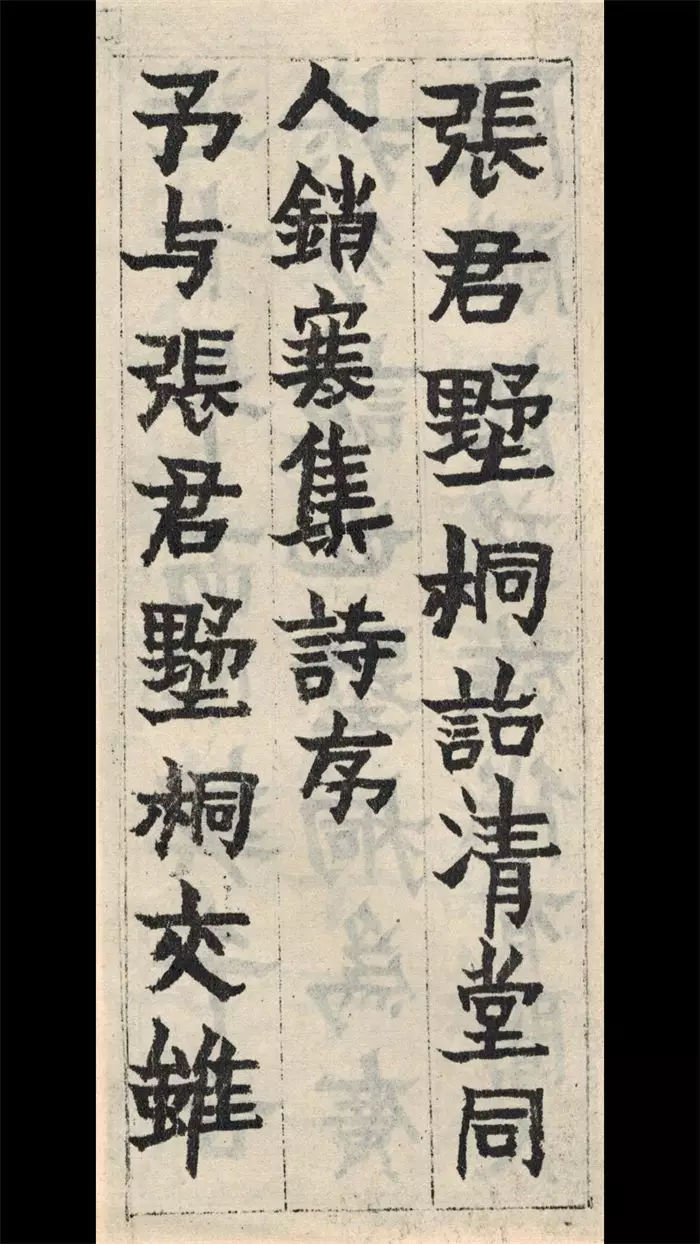

金农的绘画没有明确的师承,但他对绘画史相当熟悉,且精于赏鉴,有自己的独立见解,这一点从他的多篇题画记当中均可见出。他在《冬心画竹题记》的序中有“冬心先生年逾六十始学画竹,前贤竹派,不知有人”的话,这话与其说是自谦,毋宁说是自诩。他画竹自称师张萱、师李煜,画马自称师韦偃、师曹、韩,画佛自比顾、陆、尉迟乙僧。其实但凡对绘画史多少有些了解的人,都知道这些题语不过是一时兴到的借题发挥。他画人物善用颤笔描,这一点倒与南宋院体画家马和之很相像。他在《秋林共话图》中就曾声称这幅作品是追写马和之的同名作品。但这幅作品在画面整体气息上与马和之作品显然存在着不小的距离。这倒不是因为金农特别善于学习吸收,而是因为他的造型感觉天生如此。他的绘画不是从接受一种先在的造型方式开始的。在造型观念上,我们可以说他是“师心自用”,也可以说他是“偏师独出”。而严格说来,他在人物比例结构方面的屡屡“失控”实在是源于其造型能力的“欠缺”。同时代的画家秦祖永说他“涉笔即古,脱尽画家习气”,这是因为他根本就未曾沾染过秦祖永所指称的那些“习气”。退一步讲,凭他的造型感觉,即使与那些大家作品朝夕晤对,他大概也很难沾染上这些“习气”。文人画有“行家”“利家”之分。按照这种标准,他的画就称得上是地道的“利家画”。齐白石说他“删尽一时流俗气,不能能事是金农”。此“不能能事”犹谓以“不能”为“能事”。这一评价生动地阐释了金农赖以成功的诀窍,而掌握这种诀窍的画家则非大智慧者必不能有。

金农《秋林共话图》

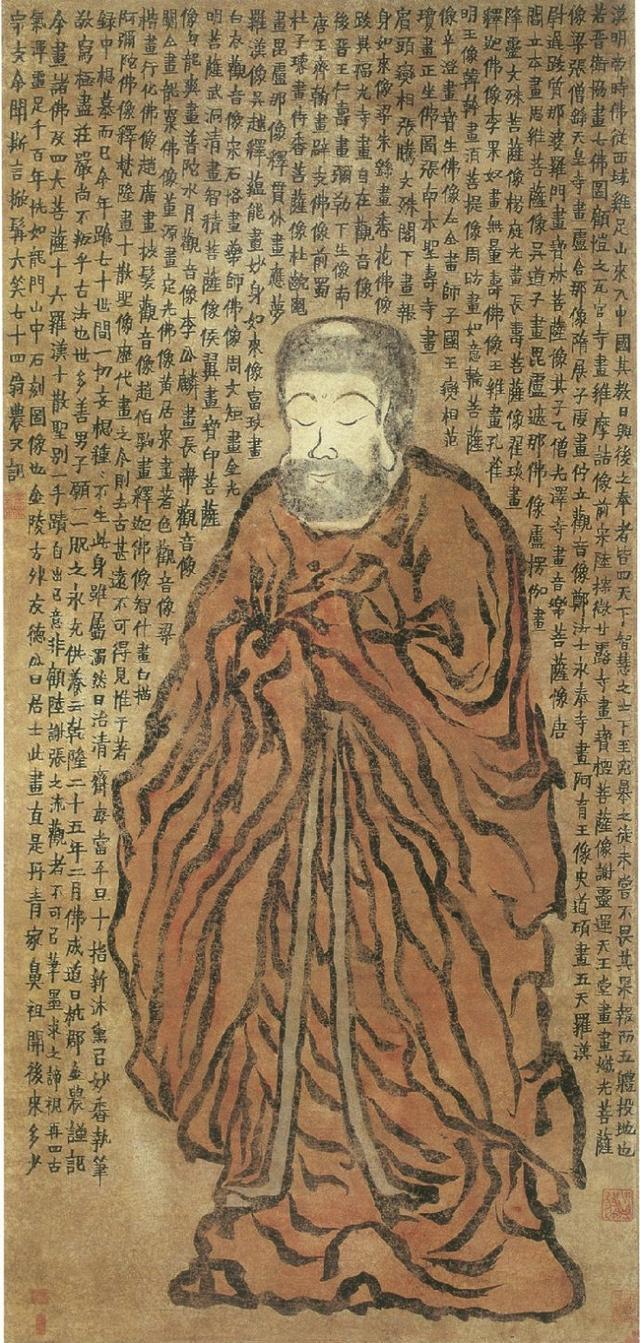

最能说明金农造型能力的是他的人物画。他的人物画有一股浓浓的“童真”气息,这使他的人物画和同样以“拙”见长的其他文人画家的作品首先在气质上就有了明显的区别。我们从《冬心画佛题记》的序文可以得知他学画的大致经历。他自称60岁后始学画竹,继又学画梅、画马,然后学画佛。他晚年笃信佛教,自称“写经之暇,画佛为事”。他笔下的佛像庄严奇古,一如他给自己作品所下“恍如龙门山石刻图像”的批语。他对自己的作品充满自信,以至于每以顾恺之、卢楞伽自况。他还在一篇题记中明确表达了自己的愿望:希望自己笔下的佛像、菩萨、罗汉能够一如他的写经那样得到广泛的流传。

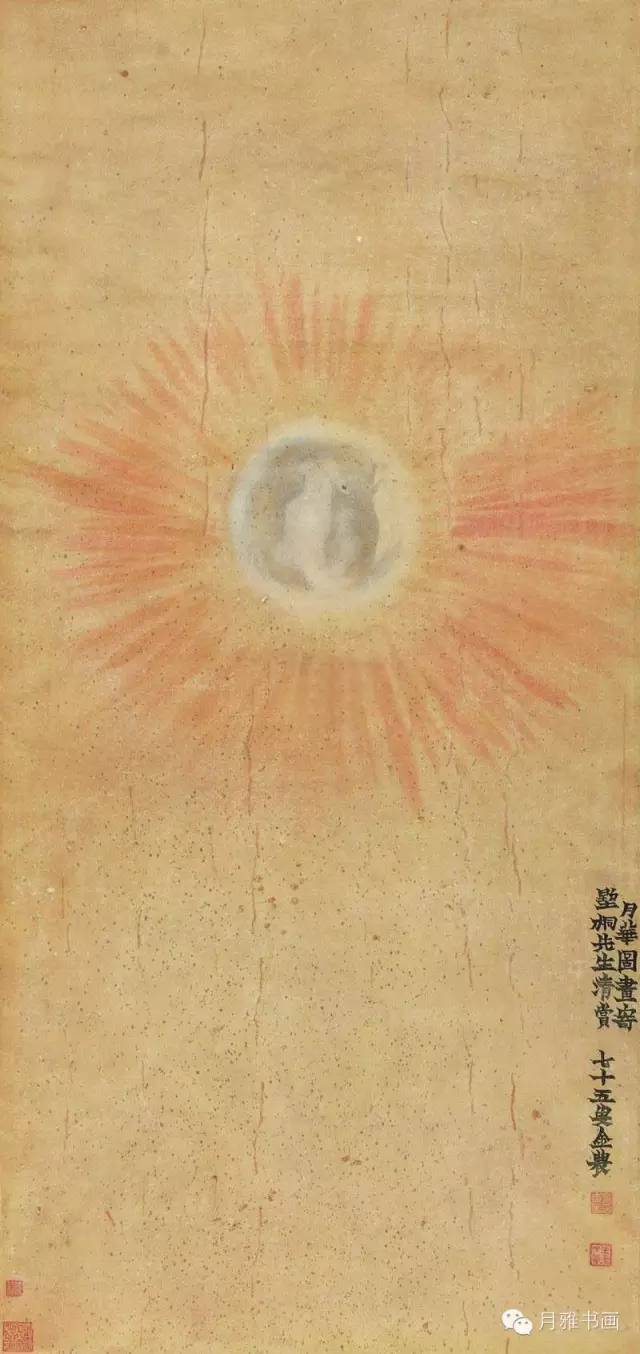

金农《山水人物册之一》

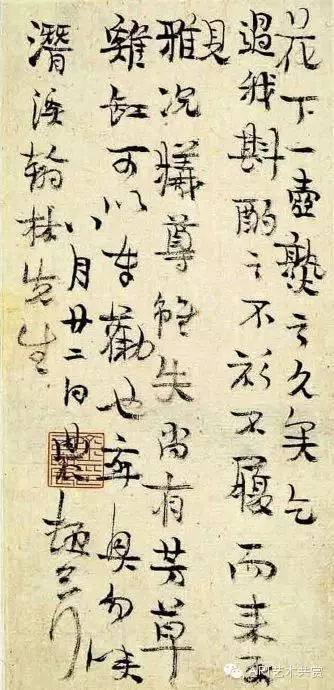

除佛像之外,金农也画带有某种主题倾向的小品人物画和自画像。他的小品人物画多以册页的形式出现。在他的杂画册中有很多这一类型的人物画。他笔下的主人公多是高人胜士、缙绅士夫,主题多围绕着他们的日常活动展开。和大多数文人画家一样,他的作品从来不会触及重大的社会生活题材。他笔下的人物大多徜徉于竹下、溪岸、蕉荫、林中、桥畔,显出一副优游闲适的神态。他画中的配景极少程式化,而多源于他的实际观察,甚至就是他自身经验的记录。他将自己的所见所感以一种质朴的方式表现出来,使人读来倍觉亲切。即使是那些想象为之的鬼趣图,也都充斥着现世人间的情味,而较少阴森恐怖的气氛。他画自画像纯粹是为了自娱自乐。从他的自画像题记我们不难得知,他的自画像作品均属一时兴到的偶然之作。它们或被遥寄胜友,或被付诸门人,或一时竟无所寄而留俟知音。作者金农的自得之意在其题记中已经表露无遗。他最为人熟知的那张自画像画于他73岁时,是赠给自己的同乡好友丁敬的,题记中自称“衣纹面相”系从陆探微“一笔画”中获得的灵感。此画全幅以白描写就,唯长衫下所露一履用硃砂涂之;线描既柔且韧,勾勒细劲,几近于工笔;虽无淋漓襟袖之态,然笔法松动灵活,显得逸气十足。这是金农惯用的一种描法。他的“逸笔”并不像很多同时代画家那样,通过夸大笔墨运动的做法来展示。他醉心于一种内敛的表现主义。为此,他显然是刻意避开了时人惯用的生纸,而代之以缺少墨色变化的熟性或是偏熟性的绘画载体。这也是他和当时画家的一个明显区别。

金农《设色佛像》

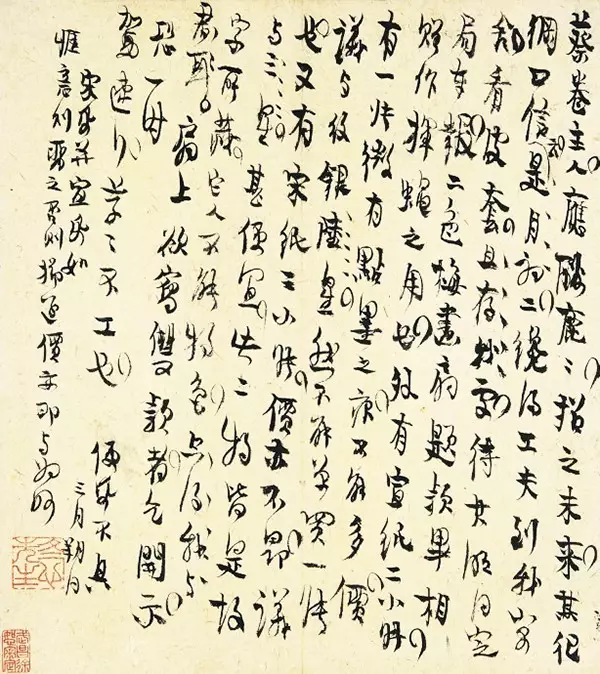

金农笔下的人物没有同时代画家笔下常见的那种“媚态”。清代画家大都喜欢夸张人物动作的“S”形曲线,以此来强化人物的动感。这种带有矫饰风格的人物造型在同为扬州画派画家的黄慎、闵贞等人的作品中都有突出的表现。而金农笔下的人物动态大都平实、质朴,缺少这一显明的时代特征。这一方面大概是由于金农本就疏于人物造型的训练,另一方面也和他取法高古,不愿苟同于时人的独立意识有关。金农笔下的人物情态读起来较其他画家更加贴近生活,皆与此种源于“直陈”的人物造型方式存在莫大的关系。以国学大师王国维所谓“隔”与“不隔”的审美标准来看,金农的人物就是“不隔”的。文人画“不求形似”的造型原则在他那里被贯彻得更加彻底,因为他根本不需要去刻意追求人为的夸张变形——他只需要让人物自然地呈现在那里。他晚年客居扬州鬻书卖画。同时代的诗人江湜声称他的书画包含着“有意骇俗”的成分在内。就金农的书法而言,这话自有它的道理;但若将此语移诸他的绘画,就未免有些高估了他的造型能力。因为他那惊世骇俗的造型方式在很大程度上并非是刻意为之,而是不得不尔。

金农的人物画往往在结构比例方面存在明显的缺陷,其中的一些缺陷甚至在最为包容的眼光看来都是不可原谅的,而这也恰是许多画家——包括为他代笔的画家所不屑为、不能为、不敢为的。如其《长寿佛图》中人物左肩部的衣纹塌陷、《玉川先生煎茶图》册中汲水老妪的右臂过长、《秋林共话图》册中青衣人的臀部失位等等,更不用说其人物画中普遍存在的头大身小、五短身材等以丑拙为美的标志性特征了。金农人物画中类似这样的问题是如此普遍,以至于人们往往以造型缺陷的有无来分辨其作品的真伪。如他的《设色佛像》《钟馗图》之所以被很多人认作代笔,其中一个最重要的原因恐怕就是由于画中人物显现出来的造型能力远远超出了人们对金农的心理预期。

金农《玉川先生煎茶图》

金农的人物画多请他的弟子罗聘代笔。罗聘的造型能力很强,既可以画逸笔撇脱的士体,也可以画较为工细的人物和花鸟。在24岁拜金农为师之前,他在绘画方面就有了相当的造诣,因此可以说他是带艺投师。罗聘的人物画作品风格有几类,其中有取法陈洪绶的,也有取法华嵒的,另外还有一部分是取法金农的。罗聘取法金农的这类作品有很多。如他为金农、丁敬所画的肖像就属于这类作品。罗聘还为袁枚画过肖像,但这幅肖像却引发了画家与袁枚家人的一场争论。由此我们不难推知,这幅肖像应和他为金农、丁敬所画的肖像一样,遵循的是遗貌取神的造型原则。他曾因画《鬼趣图》而名动京师。事实上,这类题材金农早就画过。他画的许多人物册页都是照搬乃师的构图和造型。

通过金农与罗聘作品的比较,我们似不难发现两者之间的微妙差异。罗聘的作品法度缜密,外拙内巧,在看似古拙的用笔背后透出的是造型能力的熟极而生;而金农的拙味儿则是从骨子里透出来的、天生如此的一种感觉。罗聘的画气息沉厚,造型坚实,显得老成持重;金农的画则流畅透脱、不粘不滞,且富含稚气。他的稚气是其“原生态”的自然流露,这使他一下笔就远离任何已有的规范和时代的牢笼。金农的作品胜在立意的新警和涂画的自由,从他的描法当中我们不难读出一种抒写的愉悦。他的笔法虽然远没有同时画家的那种畅快淋漓,但我们从他的笔路中感受到的亦绝无苦涩与滞重。金农的线描是舒展的、自在的。他一心一意地沉浸在创造的欣喜当中,笔下流淌而出的线条显得自信而又沉稳。罗聘一意追摹金农的古拙,一度达到逼真的境地,但终究无法再现金农作品中那股发于天然的“稚气”。

金农《鬼趣图》

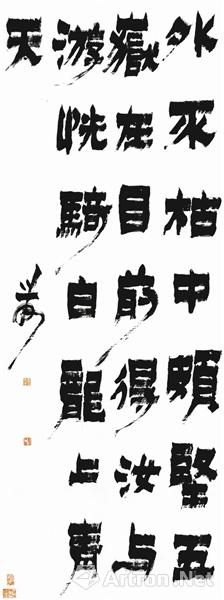

金农在绘画方面的造型感觉与他的书法气息相通。他在一首诗中曾透露过自己早年学习《兰亭序》但最终还是放弃了的经历——他的个性气质终究使他与帖学无缘。他曾说过“会稽内史负俗姿”的话,以此高自标置。他有一股一旦认定了就不管不顾的执拗劲儿,有时那些反面意见反而能让他更加坚定自己的选择。他的朋友厉鹗曾劝他不要在书法用笔上沾染“倒薤”一类奇奇怪怪的杂体笔法。但显而易见的是,金农并没有把厉鹗的话当回事,因为最能体现他在书法方面审美旨趣的“渴笔八分书”(漆书)恰恰就是建立在“倒薤”与“飞白”等杂体书基础之上的独特创造。

金农的书法在当时及后世都极少追随者,因为他的个人面目过于强烈。包世臣将他的书法列入“能品”,对他的评价并不高。就连力倡碑学的康有为也对这位碑派先行者颇有微词,说他是“欲变而不知变者”。金农嗜好金石碑版、写经造像中奇奇怪怪的一类东西。他的书法更多地取法杂体书、破体书,如他以飞白书笔法改造《西岳华山庙碑》形成的一路极富简书意味的隶书,在北齐石刻的基础上发展而来的非隶非楷的一路破体楷书,以隶书笔意掺入行草的一路隶体行书,乃至70岁以后掺入“倒薤”笔法的漆书,均和他的这一审美旨趣有关。金农在学画之前积淀了深厚的书法学养,这固然为他顺利转向绘画积累了足够丰富的笔墨经验;但从另一方面讲,如果离开了他以丑拙为上的美学思想和文人画“不求形似”的造型原则,那么他以“原生态”造型入画的举措就是不可思议的。

金农《丝纶图》

求奇求怪在金农是一种天性。他做任何事都不愿随人脚踵。“弃众人之所好,收众人之所弃”的取法路径既是他的个性使然,也是他美学原则的生动写照。金农的书画作品均有一种极强的图式感。这种图式感一以贯之,显示了他在从学方向上非常明晰的策略意识。他在书法方面于隶书着意最深,还将这种隶书笔意带到了他的楷书、行书当中,创造了属于他自己的隶楷体、隶行体。他的隶书受飞白书影响较深。这一影响还呈现出随年龄增长而逐渐强化的趋势,而且阶段性特征非常明显,其间亦绝无曲折和倒退。他的绘画风格变化不大,缺少像他的书法那样阶段性的蜕变痕迹。这固然和他从事绘画较晚,画家生涯相对短暂有关,但最主要的还在于他从学画之初就采取将自己的原生感受直接施之于绘画的造型方式,所以并没有像其他画家那样经历过先接受前人绘画图式,再求脱化的学画过程。金农早年并非毫无绘画的经验。他有一首《画兰竹自题纸尾寄程五鸣、江二炳炎》的诗,其中就有“掷纸自叹息,不入画师谱”的句子,可知他年轻时虽也曾画过兰竹一类题材,但因为不中绳墨的缘故,自己也颇觉挫败。这个例子从一个侧面反映了金农的绘画造型感觉并不十分突出。然而,或许我们可以换一个角度,说他天生的造型感觉过于顽固,以至于很难被外力所改造。他在人物结构比例方面的缺陷很大程度上是疏于练习的缘故。而晚年的金农之所以对此类显而易见的造型问题毫不介怀,反而颇有借此“骇俗”之嫌,盖与他通过长期艺术实践与赏鉴活动培养起来的有关“造型”问题的辩证眼光有着不可分割的联系。此时,坚定了艺术方向的金农再不会由于“不入画师谱”的表现而自怨自艾。相反,他以自己“原生态”的造型感觉来实现他的审美理想,画家超乎寻常的自信分明显示了其超越狭隘造型观之后语言智慧的高度成熟。(文:轩敏华)