北京画院基本不做当代艺术展的背后:在传统中寻找未来

2017-07-31 13:59:14 来源:澎湃新闻 点击:

1956年,画家叶恭绰和陈半丁在全国政协会议上共同提出“拟请专设研究中国画机构”的提案,其后,在当时的周恩来总理的直接关心下,一年后,北京与上海的中国画院先后成立。前不久,北京画院迎来自己的一个甲子寿诞,作为庆典的重要板块,“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏精品展同步开幕。

“创作、研究、教学”,是当时周恩来总理给北京画院的定位。北京画院院长王明明表示,北京画院“始终以传承和弘扬中国传统文化为己任”,“站在历史的角度回顾这60年北京画院在创作、收藏、研究上的成果,尤其是对中国传统艺术中的经典研究,是此次纪念展的意义所在。”就此对话北京画院副院长吴洪亮时,他说:“在很多人向未来看的时候,我们在往回看。比如,十年前北京画院美术馆的第一条就是决定不做基本不做当代艺术方面的展览。未来60年,北京画院重要的是要在传统中寻找未来,如何把中国文化的根系续上,也一定要有传承。”

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏精品展现场

北京中国画院成立大会合影

“北京画院强化了中国画传承方式,重视师徒相承”

记者:这次北京画院60周年“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”有四个楼面的展览,梳理的对整个北京画院的建院展览,我想很多话题可以展开,比如当时周总理在北京上海两地成立画院提出来那几句话很重要的,一个是继承中国艺术的伟大传统,另外一个是吸收外国好的东西,等于是创作、研究、教学和再教育。因为你们也是开始从教育展开的,包括我看到一楼有薛永年先生当时在北京画院临摹的作品,涉及对中国画教育与传承的一些反思。去年以来《东方早报·艺术评论》和“澎湃新闻”也推出了一组中国画传承和教育的思考,由于五六十年代以后,中国美术的教育在美术学院这一块,不可否认是偏西式的,包括考试的体制都是,但具体到北京画院与上海中国画院,其实一直有一条师徒相承的线索。

1957年5月14日,北京中国画院成立大会。

吴洪亮:对。其实1957年成立北京画院开始的时候,大家都知道,其实核心的问题就是要解决一个实际的问题——画家的生活问题,比如说像陈半丁等,这些老画家在1949年以后,他的经济来源可能遇到困难,而且这些人对于国家的文化体系来说又举足轻重,有一定的话语权,所以让他们在新的制度下,让他们生活上有保障,精神上,包括有一定的地位,所以成立了北京画院,当年叶恭绰、陈半丁他们来办了这样一件事情。既然要成立画院就有几个事情,得有实实在在的责任与工作内容,刚才你提到了,创作、研究、教学、教育。

北京画院副院长吴洪亮

记者:对,其实我想先谈谈教育,中国画的教育就正脉而言在美术院校系统还是有一些问题,但在北京与上海两个画院,从历史上看,反而与美院有些不同。

吴洪亮:教育其实跟传承是有关系的,北京画院有一点,现在60年以后再看,它有一点教学上的价值在哪儿呢,就是从开始就强化了中国画传承的方式,就是所谓师傅带徒弟。比如说中央美院,包括很多学校,包括从上海美专、北平艺专开始,还是像西方的学校制度更多一点,其实还是板块式的、结构式的,分科很细。而北京画院这边从开头就是导师制。

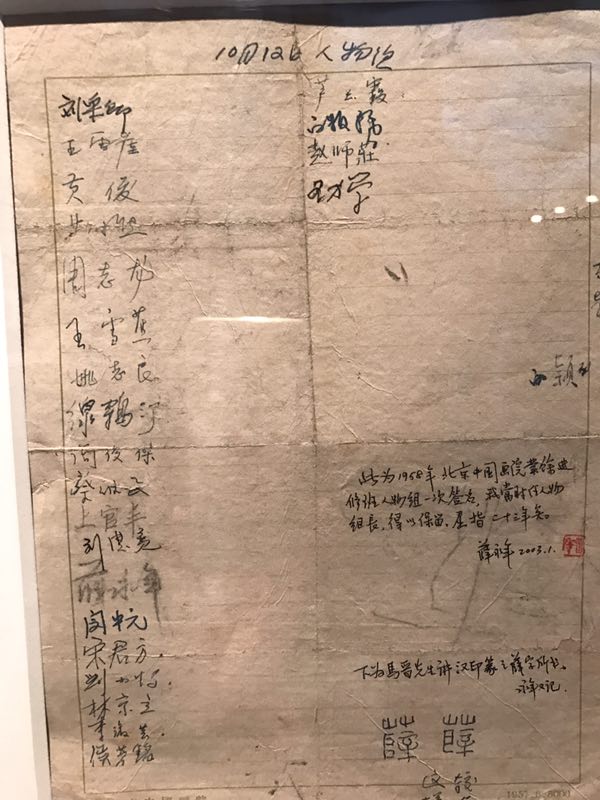

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏精品展展出的文献

记者:就是师徒相承制。

吴洪亮:对,就是师徒相承,虽然来的这些学生也没有要求说一定要,你比如说学校你得上完初中上高中,上完高中上大学,这儿没有关系,你只要来了,老师认为行,你就可以来上,就打破了一些所谓学校的壁垒。第二,师傅带徒弟有一个好处,就是更亲近,师傅说很多话的时候是体验性的,跟教学的教案是不同的,而是熏陶型的,感悟型的,所以他们的师徒关系也不一样。所以在这样的体系下,你会感觉北京画院,尤其是前一二批的,像薛永年后来从学习到进画院,后来甚至当了领导,像吴休,像王培东、王文芳今天看来还是有一定成就的,而且这些人恰恰成为第二代的导师,又带出了不少学生,所以这种传承关系看来,还是有价值和特殊的一面,北京画院一直坚守。

北京画院一直把培训视为一种相对普及的工作,培训式的师生情感式的。比如说在这儿进修一到两年,其实你就跟一个导师学他的思考、创作方法,这些老师也带着学生去参观,这种教学我觉得可能跟学校老师还是有一定的差异,所以我觉得可能下一步如果说教学上还有什么提升的话,可能要比这种师徒关系,中国传统技法,其实包括功底还是有一些特殊的,每个老师独门的想法和办法应该有所传承。而且北京画院从招收艺术家的角度,因为艺术家进了北京画院以后,慢慢也就成为导师,他们也招生,这个过程中,在进入艺术家的时候,也关注到了一点,就是对于传统的技法的关照。所以像这几年,王明明院长(北京画院院长)比较得意的有几位新招进的艺术家,他们本身有着很好的传统技法修养,甚至是包括篆刻、材料、拓片等综合性的中国传统文化的修养,这很重要,而他们再带学生,自然就会有所传递,这可能是北京画院教学一个不同的部分,这样一个不同,与拿什么学位不同,更多的还是一种学养上和绘画技法上的,就是一个是很技术性的滋养和学习,一种是精神上的滋养。

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏精品展展出的周思聪绘李可染像

记者:其实这比学位重要。现在画院还有这种导师制吗?

吴洪亮:一直都有。

记者:画院的画师每年都对社会招生?

吴洪亮:对。

记者:上海中国画院叫高研班,但目前好像不是以导师为名的导师型,他们用的是“高研班”的名义,当然招的不是太多。

吴洪亮:北京画院这边是一个老师带几个学生,最多有十几个,不会再多了。

记者:对社会公开考核、公开招生?

吴洪亮:对,而且主要的,这个考核过程也不像学校考试那么刻板,老师认可就可以了。因为有些美术院校的问题之一,比如一个学生画得很好,外语没过关,就怎么也上不了这个学校。画院不一样处在于,虽然也是一个国家事业单位,也有一定的门槛,或者说需要考核,但好像不是以特别的学历来作为评价标准的。

记者:对中国画而言,很多真正喜爱的学生,比如可能偏科,古文与笔墨功底好,但英语、数学就比较糟糕。

吴洪亮:我不知道美术学校现在怎么样,反正我考的时候稍微要低一点。北京画院招生就不管这个。招生时会问你哪个大学毕业的?但是说实话每一年我们招生,这方面我们只是作为参考。

记者:对,包括你们这几年引进的人才可以说是不拘一格,包括你自己的脱颖成长也是北京画院的不拘一格。

吴洪亮:齐白石就没有任何学历,是私塾读过一点点书。李小可(李可染之子)老师也没上过大学,“文革”时候就读过美院附中,王明明(现北京画院院长)是高中毕业。

记者:你本人呢?

吴洪亮:我硕士都没读完,就等于中央美院本科毕业就工作了,后来回校读也没有读完。

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏精品展现场

“所有的馆都在做当代艺术的时候,而我们不做”

记者:但是我觉得北京画院相比较别的画院或许比较能锻炼人,因为这样的氛围和资源。你到北京画院大概有十多年吧,正好请你谈谈印象?

吴洪亮:如果正式调过来是十年,我是2007年来当馆长的。但是北京画院美术馆从建馆第一个展览我就参与。跟王明明院长认识,包括在他手下工作应该是2001、2002年,那时候北京市正好有一个很重要的国际的雕塑项目。后来2005年北京画院美术馆建成,要举办开馆展,就一起来做了这个展览,包括第一个齐白石草虫的展览和北京画院藏品和文献展。其实跟这次的展览也不完全一样,这次其实是一层把北京画院的60年的方方面面的框架性介绍,从二层开始就是这60年的收藏,尤其是近十年的收藏为主要,因为地方不大,我那天开玩笑,如果给我一万平米,也没问题。

记者:你们收藏的藏品太多了。

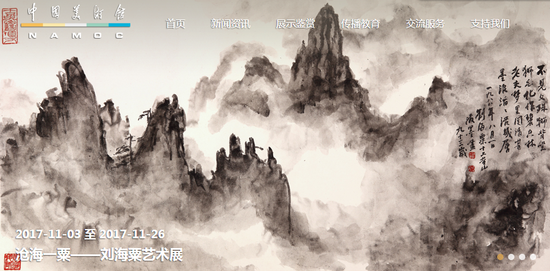

吴洪亮:我正式到北京画院工作,做的第一个工作就是建院50周年的展览,当时是北京画院和上海中国画院联手,第一站是中国美术馆,整个把中国美术馆包下来,我记得特别清楚,我在中国美术馆住了三天三夜没离开,带了一百多个工人在那儿布展。然后去上海,又把上海美术馆包下来,但是上海美术馆小一点,作品精简了一些,那是我到画院做的正式的第一个项目,也借此了解了北京画院的收藏的基本情况。

现在想想这十年,刚开始来的时候,这个美术馆成立不久,我的前任是尚辉老师,他后来去了《美术》杂志。我接手是2007年做完这个大的展览之后,其实我面临的问题就是这么一个小馆怎么做,当时我馆里加上我,整个馆就大概两个人在做。当然我们画院的典藏等在院里统一管理,给了很大支持。那时候北京画院学术部就两个人,当然现在我们人也没有那么多,一直北京画院只做美术馆工作的人也不超过10个,应该是一个很精干的队伍了。

记者:但是这几年北京画院美术馆举办的展览与内在学术追求,现在在整个业内是有口皆碑的。

吴洪亮:还好吧,现在队伍建起来了,我是觉得馆长就干两件事,一个是策略,原来我还管具体策展等等,现在我只管策展会。第二条就是所有的细节,就是开幕前我会看所有的细节,我会给每个展览开幕之前留一天的改错时间,就是你万一发现有问题,可以改错,因为你要不让你的员工自己做主去推进的话,他永远成长不起来,但是你如果不控制错误的话,你展览质量就出问题了。这个就是管理工作的把控!哪怕一个展览布展出问题,我们两天内也能调整完,这个时候你就有一定的应对措施。所以这个过程中,第一步就是策略,策略就是王明明院长跟我要负责,最开始其实很认真的谈了这个馆的发展方向问题,我们第一条就是决定不做什么——基本不做当代艺术。那时候正好是2007年,你可以想象,那一年是当代艺术的蓬勃期。

记者:这个当时也需要一个很大的决心,因为2007年是当代艺术最火的时候。

吴洪亮:正火,正热闹。几乎所有的馆都在做当代艺术的时候,而我们不做。

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏精品展现场

记者:而且你们北京画院本来叫北京中国画院,后来改称北京画院,其实是可以容纳当代艺术的,是吧?

吴洪亮:可以的,而且我们画院的画师比如像彭薇、汪建伟都是当代很重要的艺术家。

记者:我很好奇,当时这样一个思路,为什么有这样一个原则与立足点。

吴洪亮:当时叫做找到特殊点,当然也是找到北京画院的资源点。12年后,当基本品牌建立后,我们开始找新的“增长点”。譬如:摄影是我们从来没碰的领域,今年我们可能也做。沙飞就等于20世纪美术大家里头,我们觉得沙飞也非常非常重要,我们就会做沙飞。再比如说此前做董希文、古元等展览都很难,做成就是成功。其实我有一个概念,一个美术馆能建成,当然你的藏品很重要,我们现在就把这个事作为一个重要的点,但是资源更重要,有展览资源才能有作为!

记者:对,别人的藏品可以为我所用,开门办院。

吴洪亮:是的,第一是收藏,第二是借到,第三至少知道在哪里,但是如果不研究,你根本不知道在哪里,你也不知道谁重要。所以这十年来,北京画院从学术部和美术馆的同事都特别认真干的。

记者:这样就可以把整个队伍带起来了。

吴洪亮:对,虽然人不多,但是现在我们中层的领导或者工作人员已经可以独当一面,甚至帮助其他馆在做展览,一起来合作做项目。

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏精品展现场

“画院是公益性事业单位,对于责任需要承担”

记者:我们再说说画院创作这一块,大家对画院,包括吴冠中过去对画院有一些微辞,这个当然有一些特殊的原因。但从画院成立之初,从国家决定成立京沪两地画院的时候,一个很朴素的想法就是给老画家一个好的环境与地位。因为中国历史上本身宋代、明代都是有画院,有时也是为皇家服务,现在从这次展览上有长卷巨制《首都之春》也是画院的产物。但比如,我们从现在一个开放的视野看,画院在当下创作力量怎么定位?

吴洪亮:其实这个是我们所谓画院人必须面对的问题,我觉得北京画院一直很直面这件事情,它是作为一个国家体制内的机构,最让大家敏感的部分是艺术家,从我的工作角度,我觉得有两个角度谈,第一就是这种事业单位是一个公益性的事业单位,我们先定它的性,公益性事业单位要做两件事情,一个是艺术家是不是要给国家做贡献,一个是我们成立了美术馆,美术馆是不是作为公共服务设施起到了核心、有效的作用,美术馆我们就不说了,我们做公共展览、教育这些很多了。画家这一方面,刚才我提到了北京画院挑选艺术家有几个重要的标准,甚至要培养人才,从人开始谈,人有效了,制度自然就有效,人的部分,北京画院招收艺术家,王明明院长有一个基本概念,要求艺术家最好的创作时期要在画院!所以,艺术家进入北京画院必须是45岁以下,不招收45岁以上的艺术家,特殊性基本没有了,真正特殊的只有王沂东老师(他现在退休了)。在这样的概念下,有一点就是要让这些艺术家最好的青春的创作能力在画院,每年这些艺术家要交画院画师聘任的画作,我们给国家留收藏的过程还是严肃的,甚至很多艺术家经评委会没有通过,画退回去重画。

北京画院近几年结合展览与学术研究出版了大量图书画册

记者:每年要交?画院对画家还有别的要求吗?

吴洪亮:每年要交,现在是一件画作,但是这一件的要求是很高的,说实话一年能画三五件重要作品的人也是不容易的。

还有一个就是国家的重要项目,画家必须得参与,比如说APEC会议,抗战纪念,包括北京市政府的工作,这两天北京市政府准备整个搬迁,新市政府、市委的装饰工作、配画工作都是北京画院参与要做的,这些事情基本上是以义务为主,所以这个时候画家是该奉献的部分,包括我们给很多小学,包括农村等等这些公益项目都在做。当然,只要能进北京画院,相信在市场认可度还是有的,我们也会给他们更多的灵活度,这点是实实在在有的。所以现在大家的质疑就是这些画家,你拿了国家工资,你给国家贡献的相对少,但是反过来说,当国家培养这些艺术家:第一,国家的主流要求靠谁去落地,美术这一块,靠什么人去帮你国家来做你的需求,比如说APEC会议,一个月时间国家就要一张30米的画,谁给你画,你要求市场行为,这件事情变得越来越复杂,需要一个队伍来做的,这是需要一个成熟的队伍为政府来做的;第二,这些艺术家创作的自律程度,我觉得今天美术的生态里头,是需要有一些不同的,比如说我个人就认为,最近这段时间是近百年来中国艺术生态最好的,因为美协有美协的游戏规则和方法,院校系统有院校的方式,画院有画院的方式,职业艺术家有职业艺术家的方式,都在活着,我觉得大树和苔藓都要活着。这个生态有它的道理,这些道理至少到今天还在生效,如果没有画院这样一个机制,那些事儿谁做呢?

记者:我个人看来,这些年来北京画院相比较别的画院,更多的呈现出一种学术思考的深度和独立性,对整个我们看待中国美术史是不一样的。

吴洪亮:北京画院至少试图在这方面有自己的表态,说句真心话,我到北京画院十年,(对于主题创作)我们从来没有回避过。要解决学术与国家要求、历史要求的关系,无论研究、创作、展览,我们确实是很认真地做了,到底怎么样评价是在于历史,国家也有这样的机制,我们依托这个机制,做我们要做的事情,好不好大家说。

“现在北京画院培养三种人才,而不仅是画家”

记者:因为要在还原语境中,立体地看这个事情,而不是置身事外的看。我的理解,画院一方面完成国家交代的任务,另外一方面特别是像北京画院这样有影响力的画院,还是要重看建院之初的初心与立院之本是什么,比如说北京画院是齐白石研究的重镇,我觉得对齐白石这样一位大师的文脉与艺术梳理,现在就成了你们很大的特色。

吴洪亮:而且刚才谈到了周总理定的三个初衷,我们其实这几年在很大程度上,我提出来一个概念,我也跟王明明院长交流过,我说现在北京画院培养三种人才,而以前其实只是一种人才——就是画家。

记者:这个有意思,更广的视野看。

吴洪亮:以前就是培养画家。现在画院培养三种人才,一种就是刚才说的创作人才,第二个人才叫艺术管理人才,比如说美术馆从业者等,第三类人才应该就是一种研究人才、学者,比如说齐白石的研究,我们就要当仁不让,要做专业性的研究机构。

记者:确实是这样,画院并不只是创作,学术研究都是比较重要的。在一些国内大型学术研讨会上,经常会看到北京画院的研究人员发布成果。

吴洪亮:谢谢!现在理论学术部我也在管,研究员们每年针对当下美术界的现实问题,不断推出深入思考后的研究成果。近十几年来,北京画院重点开展了齐白石研究系列、20世纪中国美术大家系列、20世纪美术研究系列、院藏精品系列、中国古代书画研究系列、李可染艺术研究系列、20世纪北京绘画史、《大匠之门》丛书等多种学术项目,形成了多层次、多角度、各具特色的出版研究项目,从学术高度梳理中国古代乃至20世纪多位美术大家的艺术成就和风格流变,通过一系列的展览与研究活动,将学术思考推向深入。同时,我们画院还有两个中心是很重要的,一个是齐白石艺术国际交流中心,一个是中国传统绘画研究中心,现在齐白石国际交流中心在希腊、匈牙利都开始挂牌,慢慢在让它逐步地实体化,每年的年会,每年的齐白石研究,包括这样一个年会,我们是非常严肃的。比如说《齐白石研究》,这本书有一个最重要的点,无论你是影响多大的学者,你必须是有新的研究成果,甚至要求是首发的,我们的《齐白石研究》才刊登。前几天我们学术部主任吕晓老师就说,今年的问题是报的文章太多了,她在删,要不然这本书就太厚。

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”出版物展览现场

记者:说明影响大了,艺术界参与热情非常高。

吴洪亮:这里头还有一个前提,就是所谓公益机构,我们的公益态度,就是北京画院藏的比如说齐白石等等艺术家的作品及文献,我们能公布的全部公布,这可能跟很多机构部一样,很多都藏着,不给你看,自己慢慢弄,他弄出来什么水平就什么水平,我们不是,尤其是齐白石文献已经全部公布了。我的体会是2010年《北京画院藏齐白石全集》出版之后,大量的研究的成果就出来了,这是一个很重要的。传统部分,比如说去年我们探讨的就是“中国画如果离开书法会怎样”这样的话题。

记者:这个话题引发了很多的思考,讨论很激烈,也确实是当下中国画思考的一个核心问题之一。

吴洪亮:而且发表问题有一类的学者当然认为书法是第一重要了,有些学者恰恰就认为不一定非要的,这就是讨论,如果这个话题变成没有讨论,那就没有意思了,那次讨论很激烈,很有意思,所以每年的年会的活动完了,我们就开始想明年的年会要怎么做。

澎湃新闻:我觉得你们这几年,特别是包括年会、研讨会是回归一个对中国画开放式的,而且是很本质、真诚的探讨。

吴洪亮:对,包括北京画院的展览研讨,虽然谈的好像都是老题目、老内容,但是我们有新方式、新切点,要不然这个馆就变成一个爷爷、奶奶来这儿来看,年轻人,包括未来的人不关心的,现在不是这样的,现在是年轻人来得多,当代艺术家来得多,实验的,甚至做影像的都来看。

“华彩丹青一甲子——北京画院六十年”馆藏古代书画展现场

“现在干的活儿就是把文化根系续上,一定要有传承”

记者:毕竟,这是美术史绕不过去的很多经典,而且你们做的很多对艺术大家的展览也反响很大,比如李苦禅、李可染、吴作人、蒋兆和、董希文、庞薰琹、周思聪,有的在美术史是被遮蔽的,展览方式上也多另辟蹊径,呈现的细节与专业性,看得出无一不是花了大力气的。

吴洪亮:我发现真的我们花力气甚至很吐血做的展览,反响就强烈。

记者:这就是人心的感应。

吴洪亮:像去年年底做的林风眠展览,虽然我自己知道我们做得与心中标准还有差距,但是确实大家难得一见。还有一个问题就是所谓的交流问题,走出去的问题。

记者:以前对外交流这方面不太注重吗?

吴洪亮:不是不注重,是条件有限,能力有限。好像在对外展览交流,但有效性差。其实是两个原因,一个是我们自己研究不够,就是没研究,没消化,都没拿出去。展览这个事儿,现在我觉得有一个特别重要的,就是你消化了这些展品,你挂画的方式,和你没消化好像这么挂这些画是不一样的。希望架构有效的、有在研究基础上生成的对外展览与交流。有些展览要与国际同行合作完成会在传播上更有效!而且我觉得现在当代艺术展览有一个巨大的问题,就是用文字和哲学思考在代替视觉形象,现在一个当代艺术展览你不看2000字,你都不知道它干什么的,可是你看了2000字也还不一定知道它是干什么的。所以我们在展览中现在竭尽全力在减文字,还是让它回归到图像化。

记者:回归视觉的阅读。

吴洪亮:但是,实际上从展览角度回归图像化的过程更难。

记者:相当于极简主义,比如你自己要把几本书读得消化掉,最后只呈现几行字。

吴洪亮:对,所以这个过程就更难,所以这个转换的过程,我们希望是前期的研究,你去给老外看,更是这个问题,你要消化,所以这几年,比如说我们去匈牙利展览,包括到外地展览,到澳门去展览,我觉得还是做前期的工作以后有底气了我知道为什么要这么摆这些画,反响也就更好,所以这个交流,我觉得第一要跟学术机构,真正的学术机构交流,而不是找一个外面边边沿沿的地方去弄,所以现在我们要求去就去国家级的博物馆和美术馆去展。

澎湃新闻:就是真正把我们中国的艺术,好的艺术,在国外真正好的地方,真正打出去。

齐白石故居的陈列

记者吴洪亮:过几天我们会跟日本东京国立博物馆谈齐白石展览的事。

记者:我觉得北京画院这些年推广齐白石确实卓有成效,包括其后的“20世纪中国美术大家系列展览”,以后沿着北京画院美术馆的思路,可以把中国近现代美术大家继续向外面推广,特别用你们擅长的细节与专业应当会有好的效果,像国外的艺术大家有的是国家层面在推广,比如梵高。

记者吴洪亮:慢慢会好一些,我们的体制,跟欧美的博物馆、美术馆运营方式还有差异。我们慢慢在熟悉,然后用合理的方式在推。在很多机构向未来看的时候,我们在往回看与梳理。未来60年,北京画院重要的是要在传统中寻找未来。我觉得这几十年来我们对文化根系的研究和理解都偏弱,现在干的活儿就是如何把它续上。