世上再没有这么爱笑的老头了|《红楼梦》注释第一人启功

今天是启功先生诞辰105周年纪念日。

启功先生最为人知的身份,大概是书法家,他创立了独树一帜的“启体”,被登门求字的人踏破了门槛。

在书画鉴定界,他也是泰斗一般的人物,据说,当年的国家文物局局长郑振铎先生对他无比信任,只要遇到清代书画,就会说:“一定要找启功来!”

不仅如此,他博学广识,文史经典、风俗掌故无所不通,是公认的国学大家,当之无愧的《红楼梦》注释第一人。俞平伯先生力荐他为程乙本作注:“注释《红楼梦》,非元白不可。”理想国版的《红楼梦》就是由启功先生注释的。

说起来,启功先生还是雍正皇帝的第九代孙,但他并不愿称自己是爱新觉罗,只说自己“姓启名功”。他说:

“真正有本事的人是不以自己的家族为重的,就像王羲之那样,他在署名时,从来不标榜自己是高贵的琅琊王家的后人,但谁又能说他不是‘书圣’呢!”

红学家吕启祥女史曾有一篇旧文,追忆启功先生的人品与学问,情辞深挚,令人动容。今天我们在这里分享这篇文章,忆念那位喜爱毛绒玩具、永葆一颗童心的启功先生。

平易·通达·睿智——忆念启功先生

文 | 吕启祥

公元2005年6月30日凌晨2时25分,启功先生永远离开了我们。当天早上八时许,是北师大中文系邓魁英老师打电话告知我的。虽则早已知道自今年春节前后启先生就入了医院,病情危重,但一朝噩耗传来,仍感突兀,不禁悲从中来。

此际,在我脑中浮现的是启功先生自上世纪七十年代中期至八十年代这一时段的音容笑貌,正是在这一时段,由于《红楼梦》的校注和与此相关的机缘,我同启先生有过虽不频繁但次数不少的直接接触。而从九十年代特别是最近十来年,随着先生声望日隆、活动日繁、年事日高,除了在电视上我几乎没有见到过先生,惟在光环之外遥祝默祷而已。

本文作者与启功先生合影

1.

不敢登门,不忍登门

大约在九十年代中期以后,我和师大一些与先生无直接工作关系的师友,相互告诫不要再去启先生家,老人已经不起更多的打搅,若想他多活些年,唯一能做的就是少干扰。

回想七、八十年代,可完全是另外一番景况,起先启先生还住在小乘巷,其时要去中华书局校点《清史稿》,每每在护国寺的车站搭11路无轨电车,我从北师大家中到前海恭王府中国艺术研究院上班途中必在护国寺站转车。

这样,曾不止一次地在车站和先生“不期而遇”,我只见先生脖子上套着一个硬塑料和金属做的圈,形似花盆上沿而有小爪伸出,似乎是用来固定或牵引之类,先生笑指脖项上的硬圈说,“看我戴的这面‘枷’”,车来他旋即挤了上去。我望着开动的车心想这就是所谓颈椎病了,带着这样的病痛还笑呵呵地上班去,心头真不知是一种什么滋味。

以后翻看先生此时的诗作,有一首《西江月》,道是:“七节颈椎生刺,六斤铁饼拴牢。长绳牵系两三条,头上几根活套。虽不轻松愉快,略同锻炼晨操。《洗冤录》里每篇瞧,不见这般上吊。”

相邻还有一首《颈部牵引》的长句,以长颈鹿自喻,既记述骨质增生、血管阻塞、头晕目眩之病苦,语句更如寻常谈笑,自譬自嘲,充满幽默谐趣。结合亲眼所见,先生可亲可敬的形象更加生动起来。

1975年,启功先生在小乘巷。

那时,为了《红楼梦》校注的事,我大约隔些日子便会到小乘巷启先生家中去。记得是一个很小的院子,院角有一株芭蕉树,先生住其中一间平房,屋内泥土的地,纸糊的顶棚,已经破旧,上有耗子穿梭游走,冬天生一个炉子,一把藤椅已年深月久,跐牙咧嘴,扶手上的钉子突了出来,坐上去要十分小心。

即便是这样的房子,也不属于启先生自己,他长期寄寓于内弟家,有诗记此危房谓,“今夏多雨,屋壁欲圮”“东墙雨后朝西鼓,我床正靠墙之肚。”到了冬天则“北风六级大寒时,气管炎人喘不支”。启先生就长年在这样的环境中读书、写作、吟诗,那些隽逸潇洒的字,也就是在这里产生出来的。

在我的记忆中,八十年代之初,启先生还在小乘巷,但已不再去中华书局而回到了北师大,不久,住处也搬进了校园,先是在单元楼房,而后再搬到小红楼。这样,去启先生家更方便,只消在校园内走动。可是像过去那样相对宁静可以略坐片刻说说话的机会愈来愈少,以至于不复再有了。

启功先生在北师大小红楼住所内。

如果说在《红楼梦》校注本出书以前的七十年代和《红楼梦大辞典》完稿前的八十年代,去启先生那儿话题多少同《红楼梦》沾边,那么此后登门常常仅是一个“信使”的角色,多半是替红学会、学刊编辑部或冯其庸先生带书、捎信、送请帖之类。这时客观情势已不容我多所逗留了。往往一进门,总是已经有一批、两批以至于多批的来客,或是前脚刚走后脚又进了门,屋子里坐满了人,甚或连站的地方都没有。从早到晚,川流不息。来人从校内到校外,从北京到外地,从大陆到港台,从海内到海外,从平民到官员、从地方到军队、从俗家到方外……一见如此阵仗,我会立即退出,或者干脆不进去了。

九十年代的某一天,好像是周末,我在小红楼面前的路上碰到了周绍良先生,周先生边走边叹:“高朋满座,高朋满座,说不上话了,我还是打道回府吧!”他刚从启先生家退出来,宁可白跑一趟。周绍良先生是启先生的老友,尚且如此,我们这些后辈学生去凑什么热闹?纯粹添乱嘛。

此后我决计不再去干扰。冯先生来看望启先生时最初我陪同过,以后都是冯先生自己去,人多太烦,而且冯先生也从不多坐。近十年来的不敢登门其实是不忍登门,是不忍心再去剥夺一个不堪重负的老先生有限的时间和精力,我们不能替他延续生命,只有尽可能地为他节约生命。

2.

需要注释,难以注释

启先生常讲一个清末的故事,有人释“廉吏为民之表”的“表”为“摄氏表”“华氏表”,还“画图以明之”,说明强不知以为知的可笑,提醒我们作《红楼梦》的注释切不可望文生义,强作解人,注释固然十分必要,但要作得恰到好处,是相当困难的。

人们知道建国以来《红楼梦》普及本的注释是启功先生担任的,以他对有清一代的历史、人物、典章制度、社会风俗、文化学术的深刻了解以至娴熟,自然是作注的最佳人选,这个本子发行极广,流行全国。启先生曾说那不过是注些桌椅板凳即名物之类,不足道,这自然是启功式的谐谑和自谦。事实上他对《红楼梦》描写笔法的特殊性,对《红楼梦》注释的盲点和难点,有自己的独到的见解,为别人所不可企及。

当1963年曹雪芹逝世二百周年之际,启先生有一篇《读〈红楼梦〉劄记》发表在该年北京师范大学学报第三期即纪念专号上,就是他这方面的一篇力作,在我看来,这是对《红楼梦》注释工作具有指导意义的不刊之论。我们后辈尽可以查资料、翻类书、找清人笔记杂著等等,把注释弄得详尽细致,但这一切都是间接得来的,不可能像启先生那样亲见博闻、举重若轻、切中腠理。

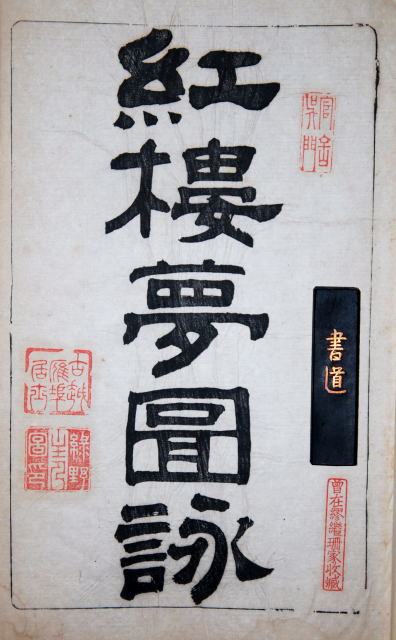

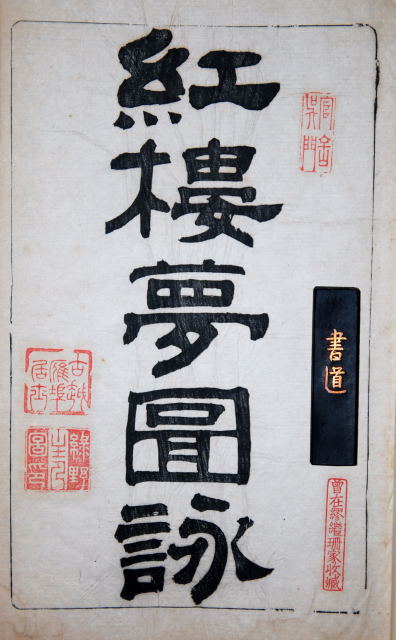

《红楼梦》(启功注释版),人民文学出版社,1964年

在这篇文章里,启先生指出《红楼梦》书中直接写到许多生活制度、人物服饰、器物形状等等,特别是清代旗人上层的家庭生活,逼真活现,“但是如果仔细追寻,全书中所写的是什么年代、什么地方、以及具体的官职、服装、称呼、甚至足以表现清代特有的器物等等,却没有一处正面写出的。这不能不使我们惊诧作者艺术手法运真实于虚构的特殊技巧。”

文章分门别类地详细举例加以说明,包括年代与地名、官职、服装、称呼以及礼节习俗等。比如官职,小说所写虽历史上曾有,却非同一朝代;虽有清代官名,却非司该职。常常信手拈来,半真半假,第八回有“营缮郎”,乍看好似清代内务府七司的官名,但清代只有“营造司”,明代工部才有“营缮清吏司”。又如“侍卫”官,明清两代都有,但“防护内廷紫禁道御前侍卫龙禁卫”便哪朝也没有。

再如“亲王”“郡王”确为清代封爵中的头两等,但书中“忠顺亲王”“北静郡王”之类则无一真实,且看不出高下等次之迹,仍然落空。服饰方面,启先生轻松地断言,大体看来,男子多虚写,女子多实写。女性之中,少女多写实,老年、长年妇女多虚写,官服礼服更多虚写,如“按品大粧”“按礼凶服”之类,究竟啥样,一字未及。

写实的只是些便服。凤姐服饰写得够精细了,但仍有迷离处,清代妇女在“钿子”上插挂珠小凤钗,皇族命妇用九个,其他命妇用五个,凤姐头上綰着“朝阳五凤挂珠钗”,是一种隐写。

王熙凤线描画,选自清代画家改琦《红楼梦图咏》。

文中对清代的剃发制度从初生小儿说起,娓娓道来,使人很容易明白什么叫“留头”、“留满头”、“靛青的头”、“杩子盖”等词语,这在从前是人所共喻的,并指出书中写发辫仅止于小孩,成年男子的发式如何却一字未提。其他如大脚小脚、亲属称谓、见面礼节、坐轿规制等都有虚虚实实具体切实的解说,使人体会作者欲露又藏、从不坐实的良苦用心。

《红楼梦》以假写真以实运虚的特点,是人所公认的,然而要落实到一肢一节的细微处,则殊难做到,要言之有据,又不拘泥,这既关乎学识修养,更有赖阅历闻见。听启先生解说,总能化难为易、豁然有悟、令人信服。

注小说原不同于注经史诗文,不仅要注意那些难懂的地方,更要注意那些看似容易的地方其实倒是不易弄明白的。启先生尝问读者那些自以为明白的部分怎么讲?得到的答案往往并不确切。“可见那些认为‘不成问题’的部分,也未必没有问题。”“因此《红楼梦》这部和白居易诗一样可使不识字的老妪都能听得懂的作品,而许多饱学的老公却未必都能理解得透。”

启先生的这一见解,在他七十年代为北师大中文系所编写《红楼梦注释》的序中有充分的阐释。这篇序文上承《劄记》,分八个项目进行探讨,进一步阐述了启先生对《红楼梦》注释的一贯主张,其中关于语言主要是北京俗语和人物关系这两项发挥尤多。

《红楼梦注释》,北京师大中文系《红楼梦注释》小组,1975年

语言问题是最容易忽略和难注的,他举例说“嬷嬷”和“妈妈”一般认为是同义词,但在北京的习惯上,奶姆称“嬷嬷”,保姆称“妈妈”。

又如二十八回黛玉所说的“呆雁”,本是形容发呆的,“雁有何呆,呆何必雁,这都没有什么理由可讲,但北京人都懂得,这是讽刺痴心,形容发楞,但又分量不重的一个词”。在书中特定的人物和场合中“具有既冷峭,又温柔,既尖酸,又甜蜜的作用”,极其精确,“试问这在注释中应该怎么去写呢?”特别是在人物关系方面,指出姨娘的父母兄弟,在主人家具有两重身分,既是奴才,又是亲眷,赵国基之于探春就是如此。

又比如“未出嫁的姑娘身分最高贵,大伯子对小婶必须十分有礼貌,嫂子对小叔子和侄辈,年龄尽管大不了几岁,她都可以老气横秋地对待他们,生活细节上,有时也不太按‘礼防’来避忌。”

这都大有助于人们理解凤姐同宝玉、同贾蓉等人的关系,大可不必神经过敏地去推究什么“暧昧”。再如大家族中“中表不婚”、“隔辈人”不能过于干预择偶等等,这些都非注释体例所能容纳,却又是对理解作品大有裨益的社会文化背景。说到底,正如启先生所概括的:“《红楼梦》既需要注释,注释起来,又不是那么省事的。一个典故的出处,一件器物的形状,要概括而准确的描述,颇为费力。即极平常的一个语词,在那个具体的环境中,究竟怎么理解,也常常不是容易的。”

在启先生那里,我的程度原不够“问学”的水平,只是先生很平易,从不故作艰深,答疑解难,就如聊天话家常。关于《红楼梦》注释的话题可于上文见其大要。当然也还有一些令我印象深刻饶有趣味的事。

比方说到语言,《红楼梦》六十五回尤三姐有一句话,“清水下杂面,你吃我看见”,启先生说,你不明白,要知道在从前白面是金贵的东西,穷苦人家一年之中吃不到几回,日常吃的是杂面、就是绿豆渣子一类豆面做成的杂粮,那是很粗糙很涩的东西,没有油水难以下嚥,所以有“清水下杂面——我看你怎么吃”的歇后语,尤三姐冲着贾琏说了一大串类此的俗话,见出她的泼辣、刚硬。启先生是从清贫生活过来的,他吃过这种杂面,讲起来特别真切。我是南方人,对北方生活很隔膜,所以不厌其烦地给我讲过不止一遍。

说到器物,妙玉拿出来的那个稀罕的 “分(左侧)瓜(右侧)(ban) 瓟斝”其实即是一种葫芦器,他早年在祖父的案头曾见过此类器用。

说到礼节,什么打千儿、请安、万福之类,更是启先生自幼熟习的,有一次他还说,“你知道什么是‘五体投地’吗?我就会,我还曾是个小喇嘛呢!”一边比划给在座的人看,那是把整个身体俯伏在地的佛教礼节,现今朝圣的信众仍会虔敬地施行。说实在的,从前我还以为“五体投地”不过是个表示心悦诚服的形容词罢了,原来却真是身体力行、渊源有自的。他还说过从来不看清宫戏(指那些火爆的连续剧),“看了难受”。

这里还应当提到启先生关于《红楼梦》版本的主张,他不止一次地对我谈到脂抄本固然珍贵,程刻本也应当重视,他主持了以程甲本为底本的北师大校注本就体现了这一学术主张。

《红楼梦》,北师大校注本,启功题序,1987年

1986年在哈尔滨举行国际红学研讨会,启先生题诗一首以表祝贺,诗云:“三曹之后数芹侯,妙笔高程绩并优。神智益从开卷处,石狮两个一红楼。”(《红楼梦学刊》1986年第4辑第22页)可见在版本问题上启先生是取通达包容的态度的,师大本校勘注释堪称精审详备,有很好的社会影响。

与此相映的是对曹雪芹研究的态度则很审慎,由于人们对曹雪芹所知太少,总希望能有遗迹发现,1984年香山正白旗三十九号开馆前夕,有学界人士本拟命名为“曹雪芹故居”,启先生是不赞成的,以其难以考实,他以为用“纪念馆”更为妥当。4月22日“曹雪芹纪念馆”举行开馆典礼,有千余人参加,盛况空前,启先生也欣然与会。对于学者而言,严谨和通达都是必备而且是统一的,正可以从启先生身上得到印证。

北京曹雪芹纪念馆前的大石碑,由启功先生题字。

3.

开卷有益,会心有得

八十年代,启先生先后为我题过三个、确切地说是两个半书签,这就是《红楼梦开卷录》、《红楼梦会心录》、《红楼梦寻味录》。之所以说是半个,因为后一本书的“寻味”二字乃集字所得而非“原创”。无论是“开卷”抑或“会心”,都应当看作是先生对后辈的一种勉励。

说到《红楼梦开卷录》,不单是题签,连书名也是启先生给起的。大约是1983年,在冯其庸先生的鼓励促进下,我把自1978至1983年间所写的文章和一项资料编成一集,到启先生家里去求题签。其时他搬进小红楼不久,比较清静,那天上午没有别人,启先生就在一张纸上边想边写,写了“读红一得录”、“红楼梦开卷录”,好像还有一个别的名字,记不得了,每一个都写了好几遍。

他说总要起一个不与人雷同的书名才好。斟酌之下,取了“红楼梦开卷录”,这切合我在北师大中文系原本教现代文学史,以后转到红楼梦校注组的实际情况。“开卷有益”,正合我初学者的想望。

启功先生为本文作者题签《红楼梦开卷录》

随后不久,一次偶然的机会,又请启先生顺手写了一个《红楼梦会心录》的书签,这倒是自己想的,多少有点心血来潮,其时书稿尚未辑齐,出版也很渺茫。心里只想,启先生声名日高,文事日繁,今后实在不宜再去烦劳他,不妨“预支”一个。

因为我听启先生说过,《啓功丛稿》的书名是由陈垣老校长生前题写,启先生珍藏起来,经过“文革”,直到1981年,书稿才由中华书局出版,距题签整整十年了。这件事在他纪念陈垣校长的文章中有记述,想来“预写”书签是有先例的。对我而言即使书出不成,也可留作纪念。

到了90年左右,由于冯先生的热忱,《会心录》将由台湾一家出版社出版,用的自然是繁体字,而启先生当初题的是简体,我只好再一次地去劳烦他老人家,先生不嫌麻烦,又为我题了繁体的《红楼夢會心錄》书签。至今,简体的钤有“启功题签”印记的《红楼梦会心录》书签,我郑重收藏着,一横两竖总共三条。如果有一天,该书能出大陆版或增订版之类,我一定要用上这个签,不使先生的心力白费。

启功先生为本文作者题签《红楼夢會心錄》,其中简体版由商务印书馆于2015年出版。

进入九十年代,我为自己立下了规矩,决不再为求字去耗费启先生的精力,不再登门干扰。即使不得已因公也请老师辈出面,记得一次是1993年浙江平湖纪念《红楼梦》出海200周年,由冯其庸先生登门请启先生题写了“红楼梦出海纪念碑”,在该地建亭镌石;一次是1996年香山“曹雪芹纪念馆”扩建,受胡文彬兄之托由邓魁英先生出面,请启先生题匾,额于大门。至于老同学和学界朋友的托求,一概陈情婉绝,或用“集字”之法,张锦池兄的《红楼梦考论》和我自己的《红楼梦寻味录》均用此法,“红楼梦”三字从《开卷录》移来,当然是征得先生许可的。

不知情的朋友或以为七、八十年代较容易求得先生墨宝,我一定不会错过。究其实,我自己竟连一张条幅也没有。仅在1980年,我叔父第一次由海外回国,当时启先生为写了一幅杜牧的《江南春》“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风,南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”大约因为我家本在江南,故以此题赠。二十五年过去,这幅字现今挂在美国加州叔父家中。写字的当时,我站在旁边,先写了一幅,启先生嫌不好说不要了,我立即收了起来,虽则无款无印,也照样藏至今日。扪心自问,一则我不雅,这是缺点;再则我不贪,这该是优点。这就是为什么我仅有一幅启先生认为写废了的字的缘由了。

启功先生书画作品。

有一次,时约八、九十年代之交,我在启先生家碰巧看到放在桌上的工资条,他指着条子说,“我不存钱,没有积蓄。”那些捐水灾、捐希望工程、捐运动会等等,写了字都由学校代办。谁都知道从中央到学校,领导人出访,以及外事来往,无不以启功书法为珍贵礼品,他常说:“我是礼品制造所”。

平常为了朋友住院,医生索字,他急人之难,及时送去,尝言“这是救命的”;学生毕业,求取墨宝,他无不应允,欣然题赠。总之,为了公益、为了学校、为了他人,先生无私奉献、鞠躬尽瘁,却从未为自己留下什么。先生诗集有“中宵不寐,倾箧数钱”的凄然之吟,前四句谓:“钞币倾来片片真,未亡人用不须焚。一家数米担忧惯,此日摊钱却厌频。”足见历经贫困离丧,参透人生甘苦,身外钱财看得很淡。

启功先生书法作品,悼亡妻《痛心篇》(部分)

启先生的幽默风趣尽人皆知,时常还有一份天真。尝见他走在师大校园里手中提着一个酒壶。周绍良先生请他吃精致的“全素斋”,他说“我不去”,还向旁边的人挤挤眼,“那个——不解馋!”开政协的会,他说,我就“日托”,不要“全托”,意即夜晚回家;每住院出来,见了熟人就笑说,这次差点儿“鸟呼”了。

我母亲生于1909年,比启先生大三岁,先生是敬老的,一次在校园路上,郑重嘱咐我,老太太若有毛病,不要随便住进医院,你的病在这儿,他给你查那儿,你只一处有病,他给你来个全身检查,还没治,就给折腾坏啦!还举了一位老友因“折腾”不治的事。我记着启先生的话。去年夏天,母亲因大面积脑出血辞世,享年九十五岁。我本以为启先生至少应该活到我母亲的年龄,然而却不能够………

启先生是文史书画博通的大家,五十年代中期到六十年代由于众所周知的原因未能讲课,所以我虽在师大中文系上学,却未听过启先生授课。新时期以来我又早已离开学校,只能在有限的接触中窥见一个小小的侧面,所忆所叙零星片断,不过豹之一斑、海之一瓢。

手边仅有启先生十多二十年前的一些书,人民美术出版社1985年出的一薄本《启功书法选》,定价只有9角6分;中华书局的《启功丛稿》也只有1.5元,以后的装印好起来,也贵起来。比之近年装帧精美的,手边这些书虽平朴,却亲切,上边还多有先生题赠的手泽。正如本文开头所言,我所接触的主要是上个世纪七、八十年代的启功,或许,那倒是一个更为真实的、比较自由的启功。

《启功书法选》,人民美术出版社,1986年版