中国画|妙就妙在“似与不似之间”

绘画是通过构图、色调和笔触,在二维平面上以营造三维效果的造型艺术。按理说,画面上塑造的物体,越是接近自然的象物、越有真实感则越佳。殊不知,无论画家有多么高超的技巧,做到极致也不过是自然的翻版,不可能有超越自然的表现。因此,西方后来才有了莫奈、凡?高、蒙克、马蒂斯、塞尚、毕加索等摒弃模仿自然、强调个人情感的印象主义、表现主义、立方主义等画派。

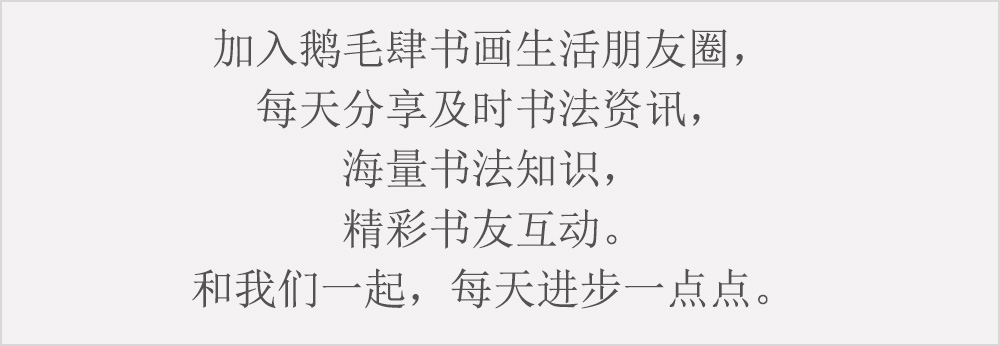

中国人自古以来就以自己独特的思维方式,打破时空局限,创造出源于自然但胜似自然的“散点透视”和“大写意”表达方式,形成一套有别于西方传统绘画理论而自成一家的“形、神、意”兼收并蓄的中国模式。

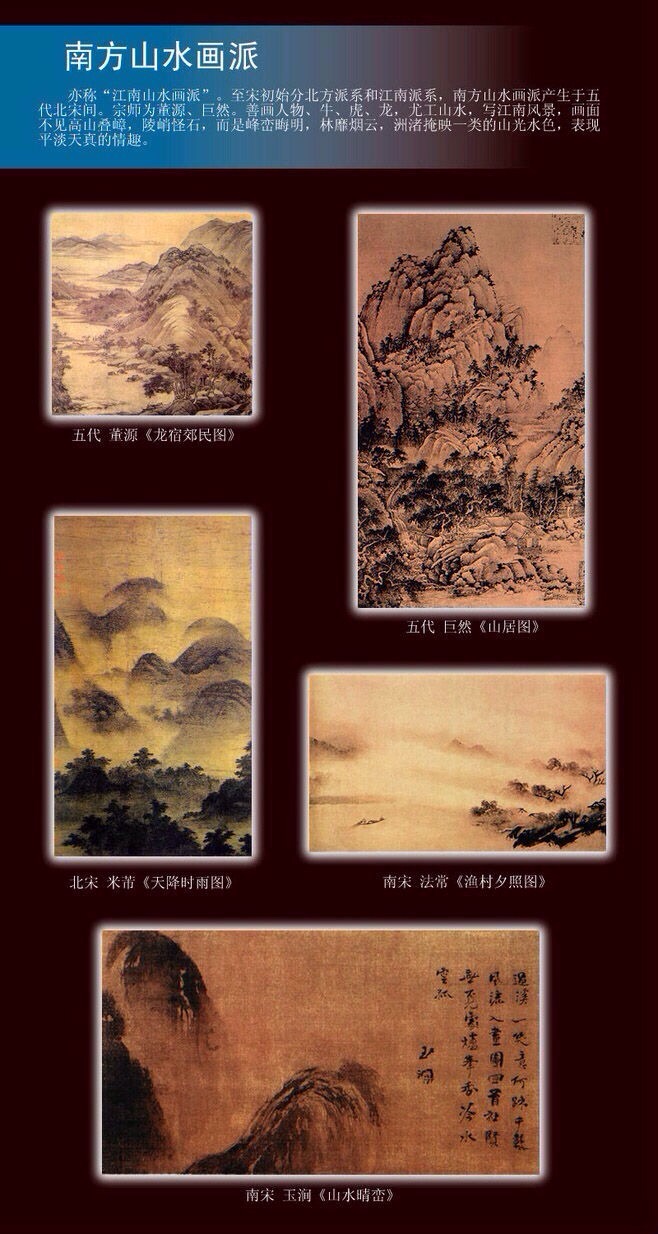

“作画在似与不似之间为妙,太似为媚俗,不似为欺世”,这是齐白石的名言,也是齐白石对中国画审美最精辟的定位。他以一个出色艺术家的敏锐眼光和哲学思维,把“似”与“不似”这两个原本对立的哲学概念加以融合,给什么是中国画的最高审美境界做了一个完美注释。

齐白石早年随当地文化人胡沁园、陈少蕃(又名陈作埙)习画,后师法徐渭、朱耷、石涛、吴昌硕四大家,形成独特的大写意风格,开红花墨叶一派,尤善瓜果菜蔬花鸟虫鱼,兼及人物、山水,以其纯朴的民间艺术风格与传统文人画风相融合,不仅扩展了文人画的表现题材,而且一扫文人画“不接地气”的旧习气,开创了具有时代精神和生活气息的写意花鸟画新篇章。

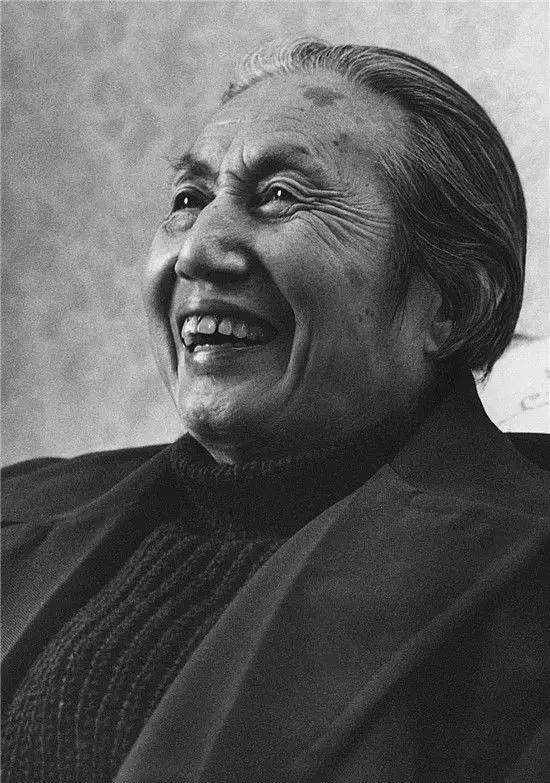

众所周知,齐白石画虾为中国画坛之一绝。浓淡相生的墨色,轻重缓急的笔触,把水中活虾透明的躯体和弹跳游走的动态表现得淋漓尽致。他通过数十年的仔细观察、精心揣摩和多次变革,最终用最简练的笔墨,创造出“形、神、意”兼备的完美效果,以至他画的虾成为后世中国画研习者的典范,也成为普通老百姓认识中国画认识齐白石的标志。据他自己说,他笔下的虾最初是河虾和对虾的混合体。的确,从生物学意义上看,自然界根本找不到与白石画中形象完全相似的虾,但是在符合虾的共性前提下,观赏者不仅能够从几个深浅有致的墨团和数根或刚劲或飘逸的线条中感受到虾的活力,而且在“栩栩如生”的本质上给画面增添了许多笔墨情趣,具有相当出色的绘画性。

白石画鸡,同样不拘泥于具体的解剖结构和羽毛层次等细节,而着眼于表现公鸡的“健”及雏鸡的“绒”等精神实质。特别是雏鸡,他利用湿墨和生宣洇化的特性,营造出毛绒绒的效果,再添几笔画出尖嘴和爪子,一个个活泼的小精灵,立马活跃在宣纸上,唧唧喳喳呼之欲出。

齐白石画蟹,和他画虾一样有名。50多岁时画蟹壳只用一团墨,质感出不来;后改用两笔,效果仍旧不佳;直到70岁后,用“竖三块”画壳,既有墨色变化,又体现出甲壳的质感。他画蟹脚,追求一笔到位,棱角分明,形态逼真,动感强烈,和意大利文艺复兴三杰之一达?芬奇笔下的螃蟹所追求的意趣迥然不同。

从以上事例可以看出,白石老人用训练有素的笔墨技巧,诠释了中国画“似与不似”的艺术真谛,即形象依附于笔墨,笔墨创造了形象。二者缺一,都不能算作真正的中国画。

绘画是视觉艺术,它只能依靠形象来传达信息,这一点西方画家做得极为出色。中国画家另辟蹊径,借助中国特有的书法,别出心裁地把有声的诗歌融入无声的绘画,给静态的画面开辟了畅想的空间,把原本有限的主题作了无限的扩展,在“形象”“笔墨”基础上,衍生出“意向”的新境界,把“似与不似”理论有效地推向了一个新的高度。《蛙声十里出山泉》便是“形”与“意”相互映衬的绝妙例证。

这幅画是1951年91岁高龄的齐白石应著名作家老舍“蛙声十里出山泉”的命题所作的一张水墨写意,老人只在纸上画了六个带尾巴的灵动墨点,便勾勒出小蝌蚪在山涧游动的活泼形态。虽然没有画一只青蛙,却把“蛙声”这一可闻而不可视的特定信息,成功地从纸的“背后”传达到每个读画人的脑海中。他以诗人的素养、画家的敏锐、文人的儒雅,出人意料地创造出“未见其形,已闻其声”的特殊意境,使一幅“应景之作”成为永载史册的鸿篇巨制。

齐白石《花卉集珍册册页》(八开)赏析

丑怪齐来 逸趣横出

—千年难遇的齐白石精品

此套册页用 “好”“怪”两字便可概括其全貌。 说它“好”,乃其用笔、用色、章法皆到位。说它“怪”,只觉得少了常见白石画作之润泽,多了些生拙异趣。这部册页不是“国货”,而是日本货,而且不是通常用来作画的册页。其纸张并非生宣,一时未能考究。尤其页面四边还有凹陷的直线和斜角线,似乎其原本用途是镶嵌什么对象在上面的,是照片还是印刷画片?难道齐白石是在一本照相册上作的画? 等看到最后一页,顿时明了。画家跋道:“横村先生乃余之好友,此来携旧册一本,共计八开,求余作画。余谓此册丑不受墨。先生说,无论何其丑怪,先生不怪,润格照付。余之无奈,欣然命笔,果丑怪齐来。古人云:工欲善其事,必先利其器,余始知其然也。”

当然,白石自称“丑怪齐来”,未可尽信。古人行文好自谦、自贬、自嘲,不似当今大师们引吭自夸。而横村先生既是白石好友,且不吝润资,可见不会是舍不得买一本好的册页。以此求画,并声言“无论何其丑怪……润格照付”,可见是其故意求“丑”求“怪”。有时候陌生的材料会对画家产生一种刺激,让他精神一振,全力对付。而且好的画家会很快把握陌生材料的特性,因势利导,画出些许新意来。这或许是横村目的所在。再看此册,白石不负白石之名,横村也达到了横村的目的。不仅如此,还给今人留下了有趣的猜想和话资。

气韵生动 超绝古今

—白石花卉集珍册赏析

智者创格,工者写形,白石老人画笔略到,而意态已具,气韵生动,逸趣横出,自成一格。以布衣动公卿,而公卿亦为首肯,不以布衣而等闲视之。自晚清文人王湘绮、樊增祥始,至民国名人陈师曾、徐悲鸿、胡适之,于白石老人之艺,皆有佳评。陈师曾、徐悲鸿力排众议,或举荐于校任教授徒,或携画国外宣传展售,扶持协助不遗余力。梅兰芳更是一见倾服,拜白石老人为师习艺,为艺坛增一佳话。海上傅雷、陈丹青眼视甚高,于艺人艺事好作严词酷评,然对白石老人之艺皆以青春新鲜、健美婀娜为评,足见白石翁自有高人之处。

白石论画:“太似为媚世,不似为欺世,作画妙在似与不似之间。”单刀直入,不须一车兵器,诚为大写意作一注脚。细赏白石老人之画,应物象形、随类赋彩,皆非向壁虚造。曾曰:“生平不画未见之物。”即如友人嘱画“芭蕉叶卷抱秋风”之题,以未察蕉叶之卷,为左旋抑或右旋,不妄施笔墨以讹传讹。故其落笔之际,斟酌取舍,调合聚散,掇形取意,出神入化,通妙而后施。白石老人直至晚年,尚叹服黄瘿瓢物形之奇化、八大山人构画之简妙,心慕而力追,思之思之,鬼神通之。故其所作,心存高远,物与神化,妙在自家面目,不落前人窠臼。

白石论笔:“半如风云半儿女。”七字道尽用笔之妙,妄言笔力者岂能梦想。书画源本一道,妙在用笔,笔之既落,个性、笔性、画性即现。由一笔而千万笔,笔中见墨、见色、见形,环环相扣,笔笔相联。画由笔生,未有拙于笔而精于画者;笔由书生,亦未有拙于书而精于笔者,故书之为道亦大矣。白石自言:“书法得于李北海、何绍基、金冬心、郑板桥与天发神谶碑的最多。写何体易有肉无骨,写李体易有骨无肉,写金冬心之古拙,学天发神谶碑的苍劲。”可见陶铸百家,融会贯通,自成一体。故其行笔雄肆欹侧,刚柔兼济,大气磅礴。晚年画虾,示人以虾须之虚柔健畅,不无自负曰:“吾固老矣,尚能作此线条。”白石之后,习齐者固众,习虾画亦众,较之白石笔墨,相去不可以道里计,皆书笔精健处远不能及。手中无法,墨中无笔,自然面目欠佳,难入世人法眼。

尤不可及者,老人世出农家,日处田畦山林间,多识于鸟兽草木之名。技入大匠之门,运斤成风,力能扛鼎。随意纵横涂抹,皆得自然之数,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,浑然天成,百年间罕有其匹。潘天寿誉以大方二字—信矣。

文人画为吾国之独有,集书画技艺与文人学养于一体。白石老人家世清贫,早岁少欠文人学养。二十七岁时,幸得湘乡文人胡沁园、陈少蕃授教,白石发奋为勤,夜以松火读书,不使一日闲过无用哉。终生作诗吟咏不倦,所作皆匠心独运,别具慧眼,道人所未道。且不离乡村文人本色,较之举业士子之作,独具乡土淳朴清新野逸之气,王闿运阅之大为赞赏,许为弟子行。樊增祥更题曰:“凡此等诗,看似寻常,皆从刿心秫肝而出,意中有意,味外有味。”写意画之意,贵能独造,不入前人樊笼。吾国千年文人画家,固多归隐山林之士,然大抵非官即富,大异于白石老人之清贫农家,意境胸襟自然不可同日而语,所谓书生气不同于蔬笋气也。今之国况大不同前,纵有刻意摹习白石者,岂能造就白石一流人物。前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,惟白石一人而已。

二十年代初叶,陈师曾携白石画品,至东洋参展,一举成功。彼方士流,慕名而赴京城齐寓者,大有其人。此册之嘱托者横村先生,亦为其中者乎。两人往来既频,相识相知为好友,自在情理之中。此册以笔墨款印究之,当为白石二十年代中叶所作,正是老笔千秋、超绝古今之际,纵横涂抹,随心所欲,清新可人。且为好友之嘱,用心之处,非同寻常。又得张伯英、萧愻、陈半丁、于非闇诸大家题跋称道,月旦简约之评,皆能得其环中,启人遐想。名下无虚士,洵当珍同拱壁。