陕西发现罕见清初佛教《大藏经》 千字文编号

7月21日下午,记者从陕西省社会科学院古籍整理研究所获悉,陕西省社会科学院古籍整理研究所和陕西省古籍整理办公室于陕西省现藏古籍普查和《陕西现藏古籍总目》编纂期间,在榆林市星元图书馆发现了一部清朝初期刊刻未见著录的佛教汉文《大藏经》。近日,陕西省社会科学院古籍整理研究所暨陕西省古籍整理办公室组织相关专家对该馆所藏这部《大藏经》进行了实地考察和初步鉴定。由于这批经卷原藏榆林定慧寺,现藏榆林星元图书馆,因此暂定名为《榆林藏》。

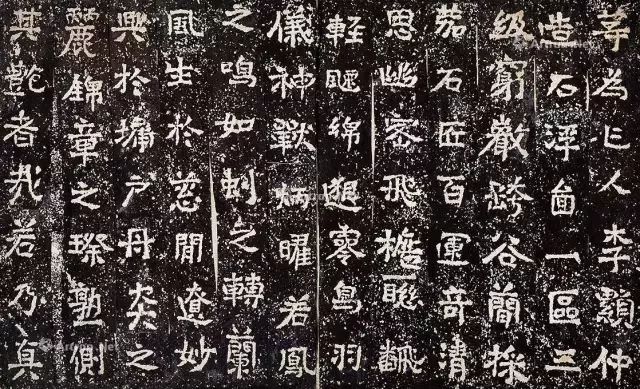

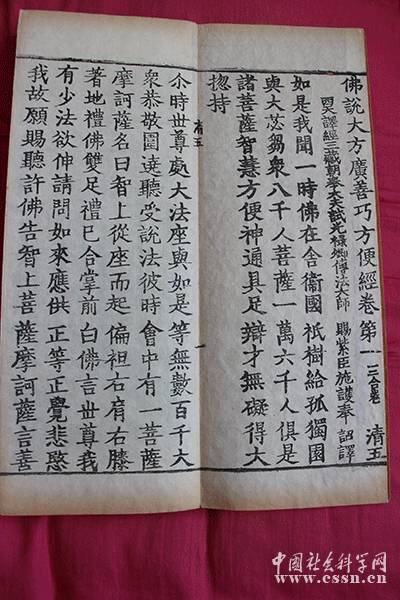

未见著录清初刊刻佛教《大藏经》 陕西省社会科学院古籍整理研究所供图

佛教将“佛、法、僧”视为三宝,经藏是“三宝”中“法宝”的物质形态。在南北朝时期,抄写、施舍、读诵、顶礼经典已在中原形成风气。随着印刷术普及,印制经典代替抄写成为可能。汉文《大藏经》的编纂和刊刻乃是外来翻译佛典、中土佛教撰述和中外有关佛教各种典籍长期流传、搜集、编辑、整理的总结性成果。汉文《大藏经》成为汉文佛教典籍的总集。现知第一部刻本《大藏经》为北宋开宝年间刊刻,称为《开宝藏》。目前已知存世的汉文《大藏经》共有20余种版本。《榆林藏》不在其中,为一种新发现的汉文《大藏经》,在文献学及佛学研究方面均具有重大的学术意义。

吴敏霞(陕西省古籍整理办公室主任、陕西省社会科学院古籍整理研究所所长)

陕西省古籍整理办公室主任、陕西省社会科学院古籍整理研究所所长吴敏霞研究员告诉记者,这部佛教汉文《大藏经》,全为经折装,版高22.5cm,宽55.0cm;每版30行,折为5面,每面6行,每行17字。每卷首刻说法图,卷端题名之下有千字文编号,版序编号下间有刻版捐资者姓名。卷末刻护法图,护法图前有长方形题记墨围,右侧外题“江南陈龙山经房虔造”,左侧外题“住南门内都使司对过”,墨围内多为空白,间有墨书供养题记。“汉文《大藏经》一般按千字文编号排序,据不完全统计,此《大藏经》千字文编号现存80余字号,至‘鱼’字号止。综合刻版及供养人题记等信息,初步可以断定此《大藏经》刻于雍正五年(1727)之前,为当时榆林定慧寺住持照秀、照鼎等请来供奉。至于其版本渊源及刻印情况,尚有待进一步考察研究。” 吴敏霞说。

未见著录清初刊刻佛教《大藏经》 陕西省社会科学院古籍整理研究所供图

王亚荣(陕西省社会科学院研究员)

陕西省社会科学院王亚荣研究员表示,“大藏经”一语出于隋代。《大藏经》本来称为《经藏》、《一切经》,是经、律、论“三藏”的总集。《大藏经》的编辑和刊刻是中国文化史和中国佛教史上的一件大事。佛教在中土传播,扩展影响,特别是作用于思想、文化各领域,很大程度上依赖佛典的传布。经藏的结集、收藏以及目录的编撰,对于弘扬佛法,对于积累、总结、保存佛教文献和研究起着十分重要的作用。

李浩(西北大学中国文化研究中心执行主任)

西北大学中国文化研究中心执行主任李浩教授认为,《大藏经》的刊刻是一个组织严密、规模巨大的工程,相关工作与刻板、印刷等工艺技术的普及和发展、与大规模图书印制、流通、贩卖等经济活动有直接关系,因而在文化史和经济史上亦具有多方面的重大意义。《开元录》的编定标志着从一般经录到汉文佛教大藏经目录编撰工作的完成,也为真正意义的、统一的汉文佛教大藏经的编刊确立起标准。

有学者指出,这部《大藏经》的发现,是继民国初年在陕西开元、卧龙寺发现宋元版《碛砂藏》及上世纪80年代在法门寺发现《普宁藏》之后的又一重大发现,为研究明清之际汉文佛教《大藏经》的刊刻与流传提供了非常珍贵的实物资料,无论是对佛教文献学和大藏经编纂研究,还是对版本学和印刷史研究,都具有非常重要的价值。