教授,别再“出街布道”!

教授乃传道授业者,应安于道,守其业。而某些书画教授却并非如此,频繁地“出街布道”(出于某种目的的出格艺术行为),着急着向世人昭告他们所取得的“成就”和不同于他人的“高明”。也正因为这些人的不懈努力,教授等原本颇受人尊敬的头衔,在时下的网络上如同“小姐”一词的变味一样,成为网上戏谑、调侃的对象。

近日,笔者翻阅某报刊,见一知名大学教授以阳具喻毛笔,并且还在“女儿肤的纸上书写”,着实吓了一跳。平心而论,教授的那篇呼吁突出女性书风的文章引经据典、内容充实、文字优美。正因为如此,笔者才疑窦丛生,以教授之才显然不可能词穷或“生动”到非以阳具喻毛笔不可。

近些年,某些教授争先恐后,甚至互相攀比的“出街布道”,已然成为常态,形式愈来愈多,内容五花八门,一次又一次地突破底线,刷新记录。但可以肯定的是其目的都在于凸显自我。

某一被其学生誉为画坛领军人物的美院教授在“出街布道”时言:“中国绘画艺术的内涵在全世界绘画艺术形式中是最高的。”这种民粹似的艺术立场,若放在外忧内患、风雨飘摇的晚清时期,教授肯定是没有底气讲出口的。强烈的民族情结之下难以掩饰的是自我的短视、自闭和固守一隅的偏执与狭隘。前几天,网上曾晒过韩国有些人为标榜其民族的伟大,将某一历史时期的版图面积划到了中国腹地和东北亚大部分地区。你信吗?这说明民族情结之下,人容易失去理智,变得不顾一切的疯狂,既无法客观地正视自我,更无视他者的情感与精彩,又何谈包容、吸收和借鉴。这与中华文化与生俱来具有包举宇内、吞吐八荒的特性明显是相背离的。何况民族不同,文化相异,艺术自然各具特色,孰高孰低,各持立场,又何以理论清楚。所以,我们的文化自信应彰显中华文化兼收并蓄的大度从容与俯仰宇宙的辽阔胸襟,大可不必以民粹主义语言高喊什么“最高”。另一知名美院教授在其“出街布道”时言“笔墨不随时代”,而“随心性变化”。他说:“在美术史上每个时代的特征在笔墨、形状上都有变化,但归根到底是心性在变化。”那么请问,心性可以独立于这个世界之外而产生和变化吗?

此类言论在认知上存在明显的偏差,稍有艺术常识的人都明白,教授理所当然也是心知肚明的,但是还要“出街布道”做“大喇叭”广播,就不能不让人心生疑窦了。

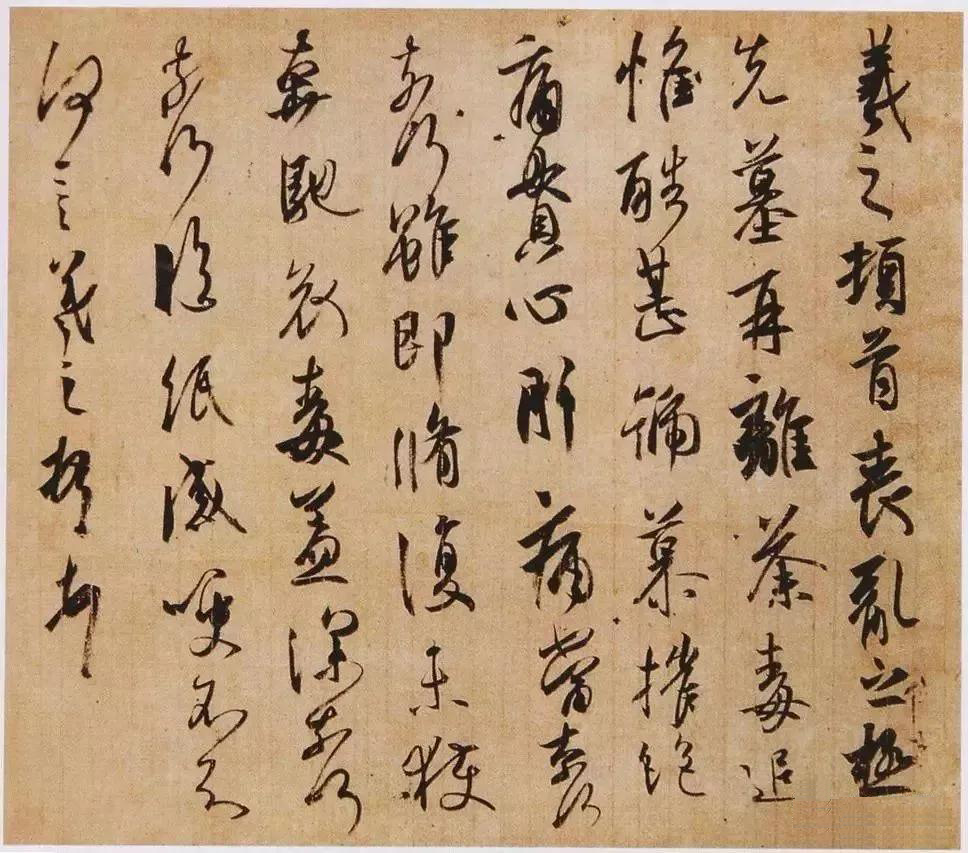

“历史上只有徐渭有些作品希望打破行距,但他没有打架。还有郑板桥乱石铺街,就是这个字小一点那个字大一点,但我彻底颠覆了古人最不可改变的东西。”这是某著名美院书法教授在访谈(请读者注意,这样的访谈也是他们精心准备的“出街布道”方式)中的言语。这段文字前几句看似波澜不惊,实则暗藏权谋。我们先看看他的封神方式:徐渭、郑板桥在书法上的造诣众人皆知,教授将二位前贤铺陈在前,然后突出自己在他们之后的“突破”,方式何等高明!教授安排两位前贤在此出场,是为突出自我做铺垫,将自己堂而皇之地摆放在了二位前贤之上,且不说话中另藏的玄机:徐渭的作品打破行距只是“希望”;板桥的乱石铺街不过是将字的大小夸张了而已。这还是小巫,某位著名院校的书法教授自我封神的本领之大干脆将自己摆放在了舍我其谁的历史性层面。他在举办个展时,同时举办了三场学术研讨会(这也是他们“出街布道”的惯用做法):一是×××:“起点与生成”学术研讨会;二是书法的当代命运——“×××书法”专题研讨会;三是对话×××:书法的可能性。看看这研讨会的题目,就知道教授已主动地肩挑起中国书法的“命运及未来”。既然如此,就应该独守寂寞砥砺前行,而非兴师动众广而告之。这哪里是书法“命运及未来”学术研讨会,分明是为自我封神而举行的加冕仪式!

这些“犹抱琵琶半遮面”的自我封神的语言和方式,尽管让人痉挛和肉麻,但我们尚且知道他们要表达什么,下面“出街布道”的言语恐怕连教授自己都不知道在讲什么了。

“传统书法是一个坚固的堡垒,不是天才‘门’都没有。它是几千年里无数才智之士殚思竭虑的成果,它们凝聚在一起合成一个坚韧、沉甸甸而又无以言说的东西,神圣、朦胧、艰难、沉重,根本不是一个可以轻松进入的话题。”笔者在摘录这位教授讲座中这段文字时,实在弄不懂这段玄而又玄的文字究竟要说些什么,估计没几个人能将这段文字读懂。笔者只是纳闷,这位教授本人是否进入了他说的那个“门”,又如何进了那个“门”?更难预测教授要用什么方法将学生引入这个“门”。他说“根本不是一个可以轻松进入的话题”,那么请问书法教授在授课时又讲些什么呢?短短几十个字,竟然没有一句经得起推敲,身为著名美院的教授,真是太不可思议了。

某些教授若专业知识欠缺,那么遵章守纪、照本宣科应是明智之选;某些教授若真有理论上的创建,那就形成颠扑不破的文章,以理服人;某些教授若真有肩挑历史使命的正义感,就应脚踏实地身体力行,先让自己的作品具有说服力,再谈其他;某些教授若真有他们自我封神时所言的那个高度,那就请拿出证据,不必费尽心思地“出街布道”。这些,他们都懂。那么,是什么让他们不遗余力,甚至有些冒险地“出街布道”呢?真的如他们所言心系艺术的发展与未来?

“我不在乎身后名,我希望生前获得应有的荣誉。”这是上述教授中的一位“出街布道”时的话语,也是对上述疑问最好的解答。如此赤裸裸的功利追求,才是他们“出街布道”的真实意图。至于某些教授在“出街布道”时说的这个责任、那个使命,只不过是对其博取功利的心机的掩饰罢了。

笔者曾懊悔因某种原因而错失踏足美院求学的机会,现在看来应为自己庆幸,若是运气不好遇到这类教授,要么还在艰难地寻找着教授说的那个“门”,要么就是亢奋地握着阳具似的毛笔画着“最高的”绘画、写着“走向自然本身”的乱书。

许多批评家认为这些现象的产生是现实语境下批评的缺失或软化所造成的。笔者的一位正直的批评家朋友就曾说:“在当代的艺术语境下,许多批评家和广大受众一样都是弱势群体。批评家的批评除了让被批评的人如蚊虫叮咬般感觉有些不爽、得罪几个人外,又能改变什么?即使无人接受那些人物的艺术行为,他们依然可以以拥有的头衔粉饰自己和呼风唤雨。且很多被批评者早已产生了抗体,批评之后是更加的变本加厉和无所顾忌。”

没错,批评家和受众都是弱势群体。广大的受众在面对某些人物(不只是教授)的“出街布道”时,唯一能做的也只有耸耸肩、摇摇头,挤出几个震惊又无奈的表情包,在网上发泄一下愤懑之情;批评家也只能写几篇于他们而言无碍大局的文章,且很快便被他们所豢养的“文化掮客”的吹捧文章相抵消,不仅不能改变什么,反而使被批评者名气越闹越大。这不正是他们所期待的社会效应吗?

其实近些年来,针对某些人物的批评并不少,也够激烈,看看他们每次“出街布道”后,一些专业刊物上、网站上并不乏颇具分量的批评家的批评文章,网民也一边倒地喝倒彩,甚至有咒骂之声。但是,这并不影响他们的自我封神,也没能帮助他们痛定思痛、下定决心提高一点自己的专业水平。

显然,仅有批评解决不了问题。这不只是批评的悲哀,更是艺术在这个伟大时代的悲哀。

行文至此,本应有一个铿锵有力的办法结束这篇短文。但笔者思虑良久,竟不得不沮丧地回到现实语境,寄希望于教授们为人师表的良心,请他们安于道,守其业,不要再“出街布道”地走穴忽悠,给自己,也给艺术留一些尊严。