八大山人和石濤的交遊

2021-07-26 11:14:39 来源: 点击:

八大山人和石濤雖一在南昌,一在揚州,路隔千里,從未謀面,但他們之間的聲氣相投,有著多方面的溝通和聯繫。這通《草書尺牘》的發現,又一次提供了一個有力的證據。

八大山人像

南昌八大山人紀念館藏

八大山人(1626-1705)致友朋書信的手跡,是他的書法作品的一個重要部分,具有很高的歷史價值和藝術價值。他生平所作書信,今尚存世而且確知下落的,北京故宮博物院藏十六通,瀋陽故宮博物院和南京博物院各藏三通,北京歷史博物館和上海博物館各藏一通,美國紐約大都會藝術博物館藏十通,合計三十四通。這些書信的內容,涉及八大山人日常生活的諸多方面,如書畫活動、友好往還、作畫謀生、需錢求助、索藥問醫等等,均時有反映。在書法上,大都隨意揮灑,而道逸自如,獨得天然之趣,尤見本色。因此,這現存的三十四通八大山人的親筆書信,對研究八大山人的生平及其書法藝術,都提供了極其重要的第一手資料。人們在珍視這些寶貴資料的同時,也還殷切地期望著,在這一方面有更多的新發現。

1997年5月,我接到王方宇先生寫於4月25日的一封信,附有「八大書信一通」的復印本,真是喜出望外,激動不已。信中間及「尊者是否指石尊者」和「惠嵓、葛人、友聲等」人的情況。我當即覆信,就我所知一一奉答。想不到時間還不到半年,先生於十月六日遽爾逝世。從此天人永隔,再也聽不到他的回音了。這是他寄給我的最後一封信,而正是這封信帶給我的,還有這樣一通新發現的「八大書信」。我將永遠銘記著先生的最後留言,而對這通「八大書信」予以格外的珍視,但也因此而使我更加惦念著這通書信的下落。

1998年5月,方宇先生乃郎少方世兄來北京,送給我香港翰墨軒1998年3月出版的《王方宇藏八大山人法書集》兩大冊。在第一冊中有方宇先生所撰《八大山人的生平》一文,談到「八大山人的書信」,指出「他留到今日的書信,就所知一共有三十九通(前在英文本《荷園主人》 [Master of the Lotus Garden: The Life and Art of Bada Shanren(1627~1705)書中列為三十五通)」還寫了下面的一段話:

1996年12月在台北又發現八大一通書信,印入《明末清初書法展》第九十三(頁176~177),此通書札,曾在台北何創時基金會展出。

《王方宇藏八大山人法書集》書影

我在驚喜這又一發現之餘,不禁想起這或許就是先生在一年前告知我的那通「八大書信」,當年十一月,我收到台北何創時書法藝術基金會寄來《明末清初書法展》三大冊,在《忠烈·名臣·遺民·高僧》一冊目錄中看到《九十三 八大山人草書尺牘》的標題,急忙翻到頁176~177一看,赫然在目的一幅佔兩頁的影印《草書尺牘》,果然就是方宇先生寄給我的那通復印的「八大書信」。我再一次感到意外的驚喜,但屈指先生離開人世已逾一年,我又淒然久之,不勝人琴之感。

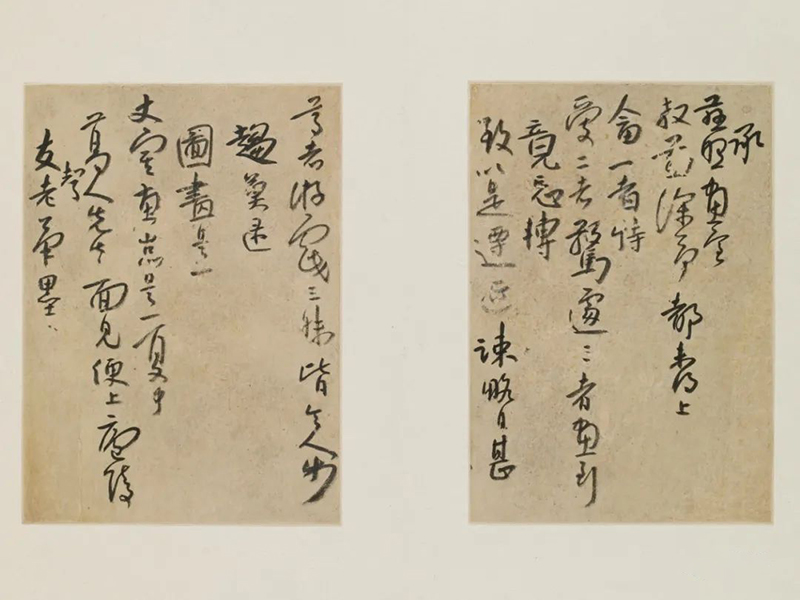

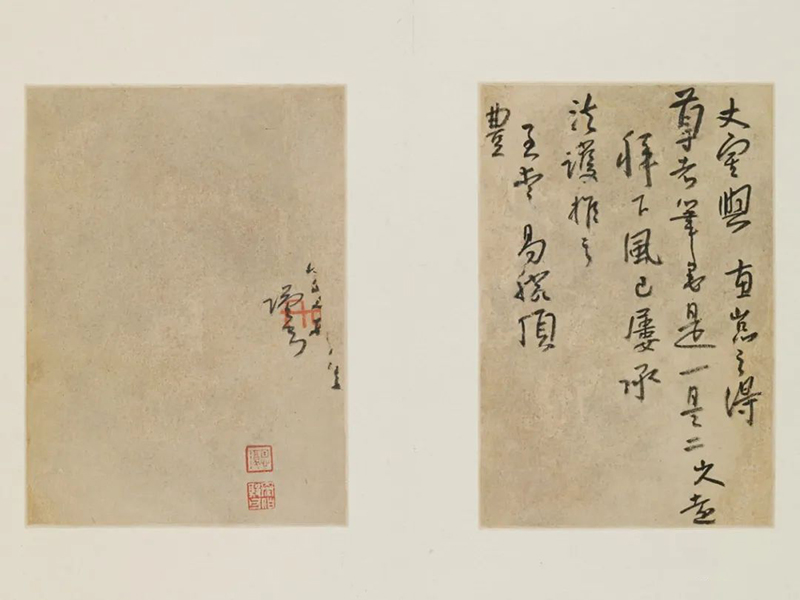

八大山人《草書尺牘》

台北何創時書法藝術基金會藏

這一新發現不僅增加了一通現存的八大山人書信手跡,而且提供了一份探索八大山人的交遊及其與石濤聯繫的新資料。現在就這通《草書尺牘》的內容,討論一下與之有關的幾個問題,以就教於海內外關心和研究八大和石濤的專家學者,懇切希望予以批評和指正。

這通《草書尺牘》寫於何時?信中無署年,也未記月日。署名「八大山人」和所鈐屐形印章均已破損殘缺,不見全貌。從簽名左側邊沿殘存的「八」字的起筆看,這一方式的「八大山人」簽名,始見於康熙甲戌(1694),而終於己卯(1699),從屐形印章左側殘存的凸起部分看,這枚印章僅用於戊寅、己卯和庚辰的三年間。若結合二者來看,這通尺牘只能寫於康熙三十八年戊寅或三十九年己卯,時八大山人年七十三或七十四。如果作於己卯,到今年恰好是三百週年。

署名「八大山人」和所鈐屐形印章均已破損殘缺

這通尺牘寫給誰?信無上款,難以確知寫給何人。但從信中使用「慈照」、「丈室」和「法護」等詞來看,這位收信人當是一位出家的僧侶,而且時在揚州,能畫,與石濤相識。那他可能是誰呢?從石濤方面來看,只有兩個人大體上與此相符合。一是石濤的師兄喝濤,法名原亮,號鹿翁,能詩善畫。喝濤有《庚辰春留別廣陵諸同學並石濤弟》七絕二首,可證庚辰前在揚州。黃賓虹曾藏喝濤《山水》一幅,今雖不知原畫的下落,但可證喝濤善畫。另一是石濤的門徒,名石乾,字化九,跟隨石濤在揚州,亦能畫。今知他的畫有四件,即署年「庚寅」署名「清湘石子乾」的《蘭竹畫》,署年「乙未」署名「清湘大滌之子」的《蘭竹圖》,署年「甲辰」署名「一枝石乾」的《泛舟買夏》圖扇和署名「清湘石子乾」的《西樓自壽圖》。他的字和畫都頗似石濤,而且有的畫還徑鈐石濤的印章。故長期以來都把這四件作品認為出自石濤之手。而且有文章以《蘭竹圖》為據,證明石濤「七十五週歲」「尚健在」。但《蘭竹圖》上鈐有「石乾化九」一印,經劉九庵先生著文確證「化九」是石濤的「門人」,始確認「石乾」、「石子乾」就是石濤「門人」「化九」。在《泛舟買夏》圖扇上所錄《老人廣陵竹枝詞十一》首,其中有三首亦見石濤《茱萸灣圖》扇所錄的「己卯廣陵竹枝」詞。由此也可證實「老人」即指石濤,從而更可論定石濤與石乾的師徒關係。八大山人這通尺牘的收信人是喝濤還是石乾,或者兩人都不是,現在都無確據,足以論定。只是提出這兩個線索,以作進一步探索這一問題的參考。

「尊者」是否指「石尊者」,即石濤?從信中提到「尊者遊戲三昧,皆令人步趨莫逮」和「丈室與惠嵓之得尊者筆墨是一是二,山人遠拜下風」的句意來看,這位「尊者」只能是瞎尊者,也就是石濤原濟。八大山人致友好書信中,有一封提到「石尊者」,還有一封更明確題為「石濤尊者」。這封信的收信人或許與石濤的關係更為密切,而且八大山人是深知的,自然就不必明指名號了。

石濤像

惠嵓是誰?在八大山人和石濤的筆下都曾寫到「蕙嵓」這個名字,在這通信中作惠嵓。八大山人的著名《荷上花圖》長卷,便是康熙丁丑(1697)應「惠嵓先生屬畫」而作的,在寫這通信的前一年或二年。又有《題石濤畫蘭》五絕二首,詩前寫道:「余▢思佩蘭、蕙嵓兩人。苦瓜子挈風挈顛一至於此哉?」其一云:「何故荒齋人,解佩復轉石;聞香到王春,乃信大手筆。「解佩」當指「佩蘭」,「轉石」似指蕙嵓。然蕙嵓何以與「石」相聯繫,既令人費解,也啓人深思。詩題於辛已(1701),是寫這通信後的第二年或第三年。石濤在一首題《山水卷》的七古中,歷敘生平「諸師友筆墨中人」,有句云:「友聲江右生長波,最初賜鼎真似濟,近年更進更成魔。」又云:「蕙嵓走入八大室,書畫一掃真傳麼?」二人都能畫,友聲學石濤,蕙嵓學八大。蕙嵓與八大和石濤都有交往,當時也在揚州。那麼,在石濤的友人中,誰可能是蕙嵓呢?

《荷上花圖》及卷後八大山人跋文

天津博物館藏

款題「蕙嵓先生屬畫此卷,自丁丑五月以至六、七、八月,荷葉荷花落成,戲作河上花歌,僅二百餘字呈正。八大山人」

石龐(1670~約1703)字晦村,一字天外,亦號天外山人,江南安慶府太湖縣人。他幼穎異,五歲能文,九歲解為詩,長而詩歌詞賦及丹青篆籀,無不精能,時人稱贊他有「絕世才」。他客游揚州,與石濤、張潮等為友,而年逾三十,即死在揚州。石龐的書畫作品,僅見上海博物館所藏《行書·雜畫》冊十四開,曾著錄於楊翰《歸石軒畫談》卷十,影印本見《中國古代書畫圖目》第四冊。冊首行書《寄八大山人詩三首》七律,有「百年涕淚雙蓬鬢,萬里乾坤一布衣」;「空山寫樹倪元映,露地成花鄭所南」;「何人海內堪同哭,遺老雖存已白頭」等句。詩寫得感情充沛,把一位身世滄桑而人品高尚的勝國王孫描畫得如見其人,而字裡行間更洋溢著對這位白頭遺老的無限景仰之情。冊後有何紹基寫於「庚戌(1850)小除夕」的跋,言及「冊首有贈八大山人詩,蓋與同時,而畫亦相似」。石龐作畫學八大山人,可以從冊中的雜畫約略見之。另外,在石濤「諸師友筆墨中人」里,現在知道只有石龐畫學八大已到「相似」的程度。若把石龐同蕙嵓相比,或許兩人就是一人。但從未見石龐有蕙嵓之號,更無任何證據可資左證,這裡也只是提供一個線索而已。

至於「葛人先生」和「友聲」各是何人,這是已經確知的,現在也順便作一簡要的介紹。程濬(1638-1704)字葛人,號肅庵,江南徽州府歙縣岑山渡人。家有產業在揚州,時往來於徽揚之間,得與石濤為友。季子鳴,字友聲,號松門,生於康熙丙辰(1676),自幼從石濤學畫,長以畫名,筆墨得石濤的一體。程濬卒後,朱彝尊為撰《歲貢生程君墓誌銘》,有云:「客吉安,茶陵兵變,有司苦無備,君從容代為區劃。上官允其議,城得全。」「茶陵兵變」是指康熙甲寅(1674),吳三桂起兵反清,戰及吉安一帶,爭奪反復,至己未(1679)始平。故知程濬在甲寅、己未間曾客居吉安。時隔十多年,此次再往吉安,路經南昌,得與八大山人相見。時在戊寅夏或己卯夏。這在八大山人這通書信中得其確證。又張潮致八大山人書提到「近晤葛人舍親,知與高賢曾通縞紵。」或即指此次「面見」。

而由此可證張潮與八大山人的往復書信必在己卯以後。此次相見,八大山人年七十三、四,程濬六十一、二,程鳴二十三、四。在這通信中,先寫出「友老」,又在「老」字旁寫一「聲」字。由此可知這時八大山人已見到程鳴所作的畫,並稱贊「友聲筆墨」和「丈室與蕙嵓之得尊者筆墨,是一是二,山人遠拜下風」。這實際上也是對石濤筆墨的由衷欽佩。看來這些年八大山人和石濤雖一在南昌,一在揚州,路隔千里,從未謀面,但他們之間的聲氣相投,有著多方面的溝通和聯繫。這通《草書尺牘》的發現,又一次提供了一個有力的證據。

而由此可證張潮與八大山人的往復書信必在己卯以後。此次相見,八大山人年七十三、四,程濬六十一、二,程鳴二十三、四。在這通信中,先寫出「友老」,又在「老」字旁寫一「聲」字。由此可知這時八大山人已見到程鳴所作的畫,並稱贊「友聲筆墨」和「丈室與蕙嵓之得尊者筆墨,是一是二,山人遠拜下風」。這實際上也是對石濤筆墨的由衷欽佩。看來這些年八大山人和石濤雖一在南昌,一在揚州,路隔千里,從未謀面,但他們之間的聲氣相投,有著多方面的溝通和聯繫。這通《草書尺牘》的發現,又一次提供了一個有力的證據。

图文来源于网络