什么是书法作品里的金石气

2021-05-10 09:59:08 来源: 点击:

“金石气”一词,在今天已经成为书法美的一个比喻。我们通常说”书存金石气”,意即在书法创作过程中,有意识地表现出古代金石文字的一种雄厚古朴的气象。但这种气象并非金石原始文字固有的,也不是金石刻铸之前书法家所书写的本来面目。金石气的产生,与以下两点有很大的关系:拓片的视觉效应,风化而成的斑驳。

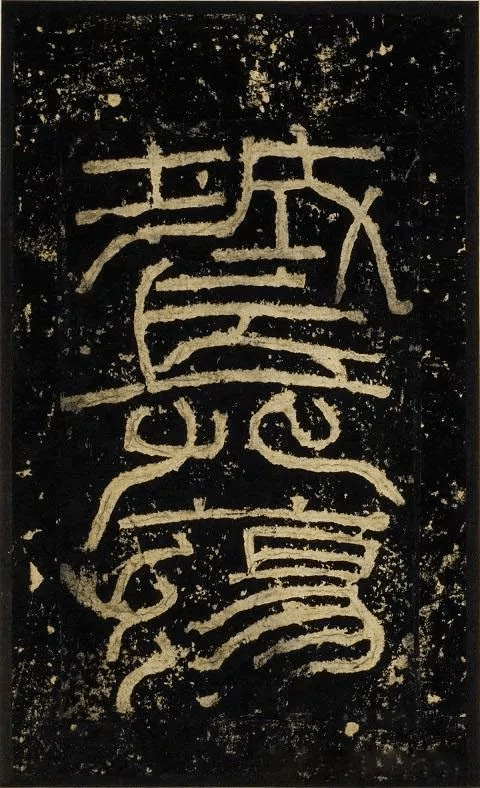

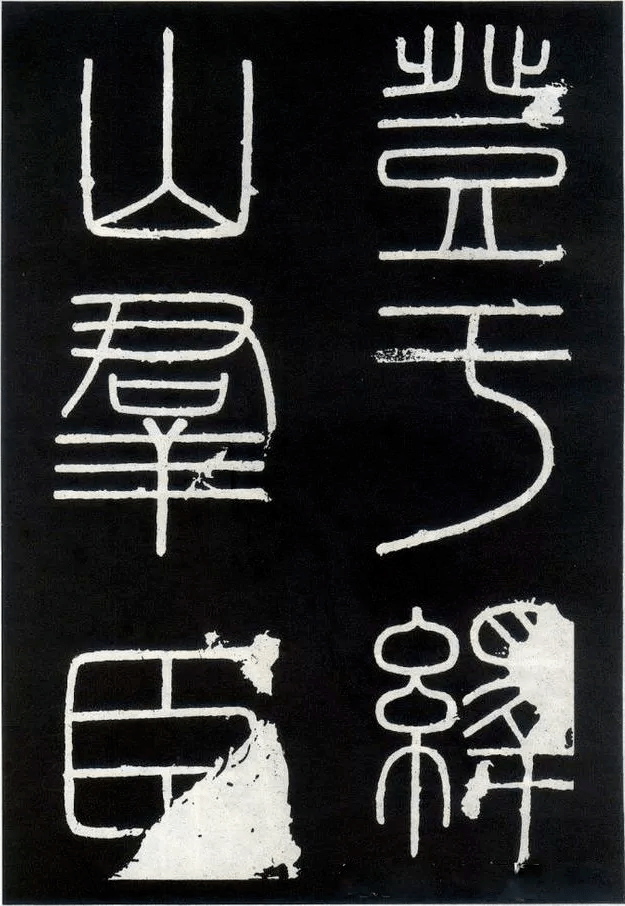

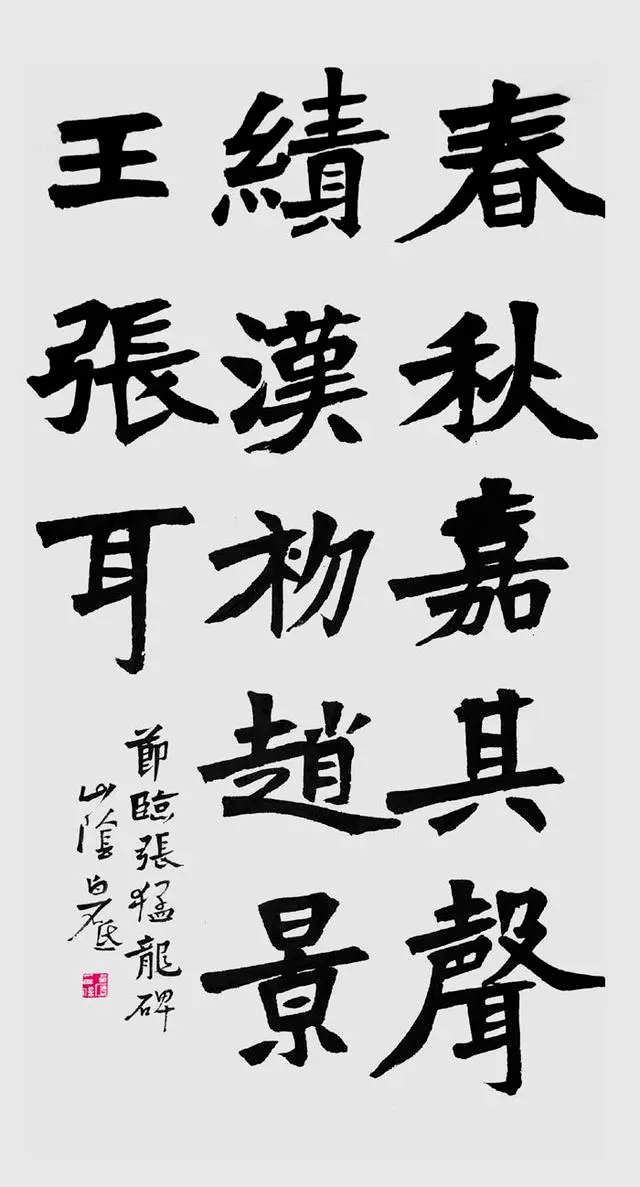

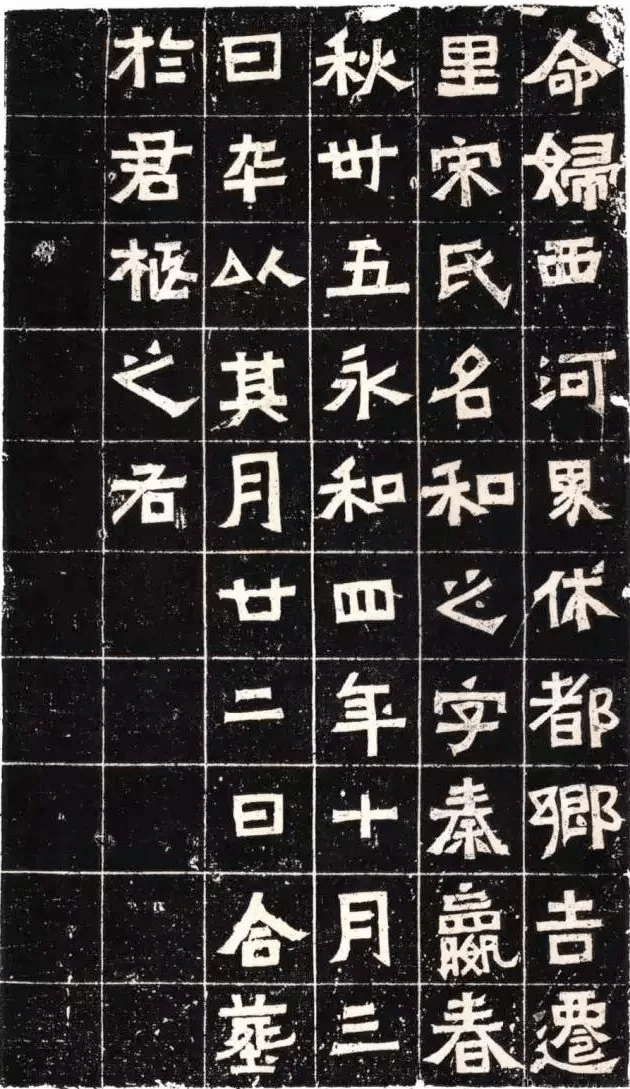

张迁碑碑额(局部) 篆书 汉故谷

无可否认,我们欣赏和学习金石文字,不可能直接面对那些生满铜锈的青铜器或破损的古石。犹如我们欣赏篆刻艺术不是欣赏印章而是欣赏那些钤在纸上的印蜕。除非我们出于考古的目的,必须十分细心地考究那些表面覆盖着千百年历史风尘的先人遗物。事实上,我们难以从金石原物上辨出文字的精神气质。因为古物表面颜色的混浊及金石雕刻的整体性使文字不能独立出来,只有当金石文字被纸和墨拓出来时,它的美才真正体现了出来。

张迁碑碑额(局部) 篆书 城长荡

拓片是金石气显现的媒介。

拓片最直接的视觉印象是强烈的黑白对比。大概是由于古人刻铸便利的缘故,古器物上的文字大多以一种凹的形式出现。这种凹字(篆刻中称为白文)在经过拓这一手段后,在拓片中的形象变为白色,而原本器物的空白处变成大块面的黑底子,与我们通常创作的白纸黑字正好相反。

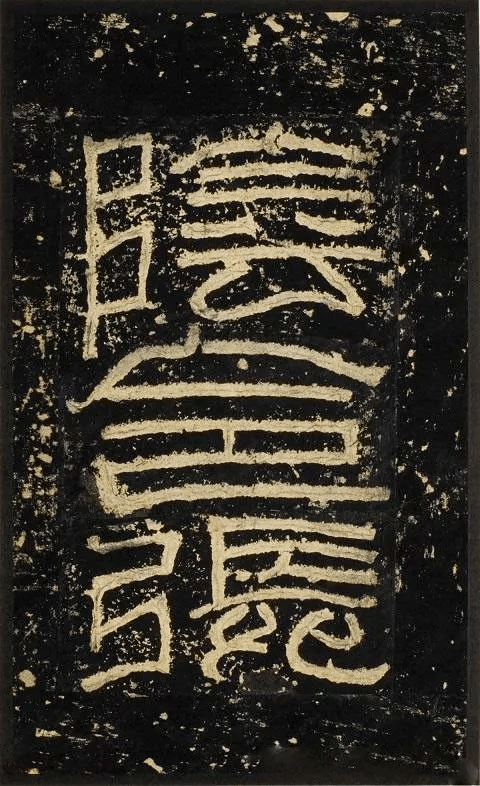

张迁碑碑额(局部) 篆书 阴令张

黑底白字与白底黑字的视觉感受不尽相同。歌德在《色彩论》中谈到了这种差异。他说:一个黑色的物体,看上去总要比同样大小的白色物体小一些。其实,我们在日常生活中也经常体会到这一点。女性为了掩饰身体的肥硕,总喜欢穿黑色的衣装;漫漫长夜给人的感觉比白天缩小了许多。在拓片中,黑色是基本的色调,白色只是黑色基调上的一些点缀。

张迁碑碑额(局部) 篆书 君表颂

巨大的黑色造成一种内缩力,仿佛要把里面的文字吞噬。而白色的文字并不屈服于外面的恐怖气象,它们以自身的倔强性格抵御周围黑势力的围攻。这种反击造就拓片文字挺拔坚厚的性格。

搨本的好坏对金石气的显现也有一定的影响,初搨本多因拓工的精良及纸墨色的古雅使文字更得古气,这是后来粗糙的搨本所不能比拟的。

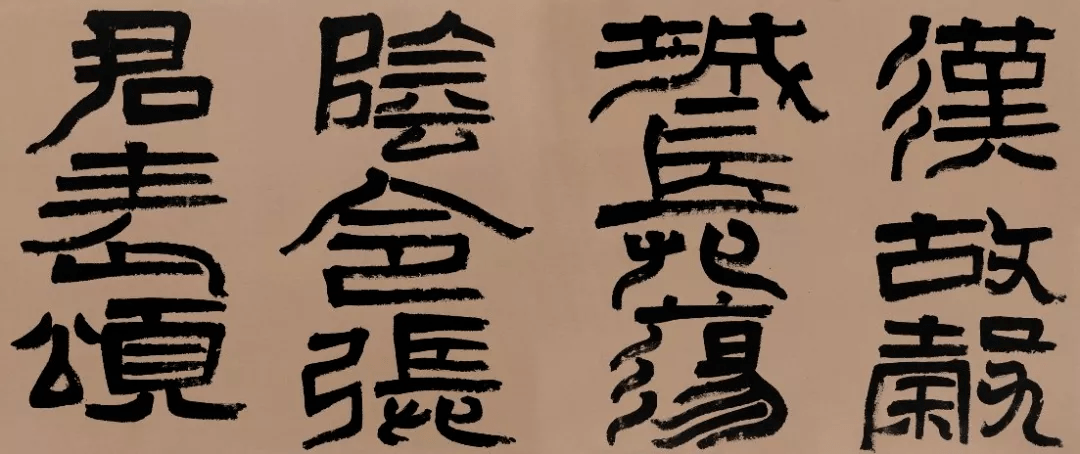

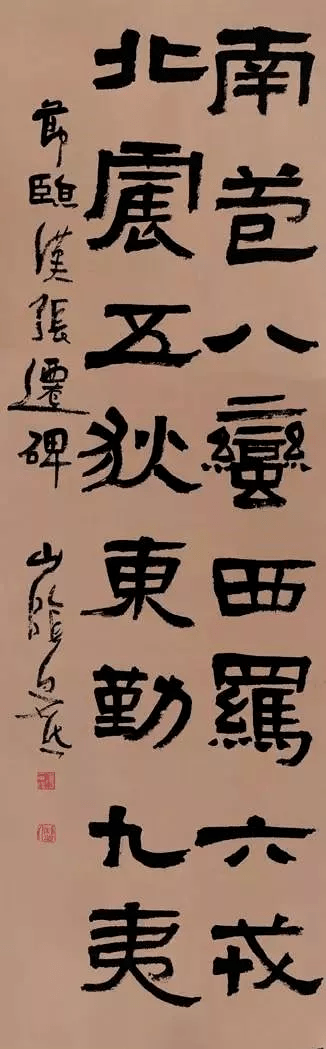

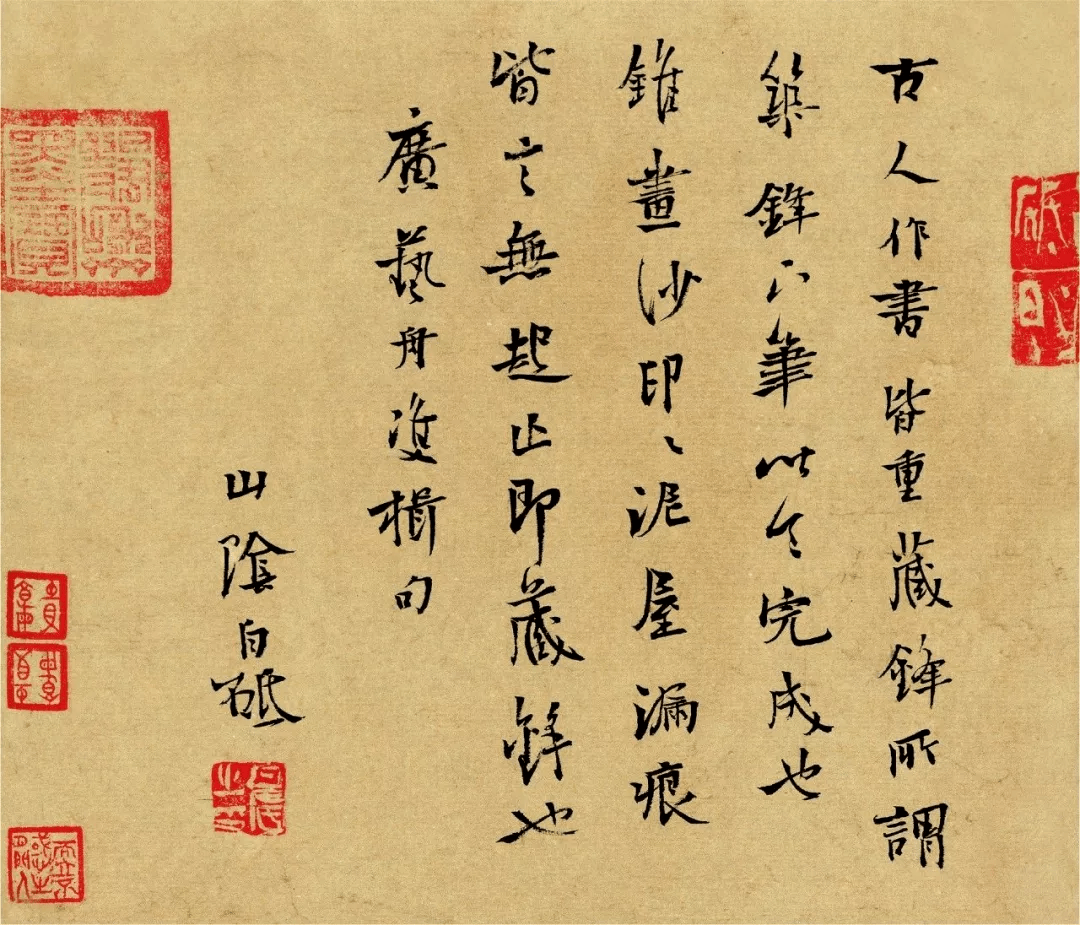

白砥临张迁碑碑额书法作品(局部)

另外,金石原本文字的粗拙及其后生的驳泐加强了文字自身的力量。细腻而完整的拓片文字其视觉效果远不及粗犷而苍茫的文字。这一点我们只须比较一下笔法完善的张黑女墓志与张迁碑就能察觉。

前者由于写刻的高明使上石后的文字保持了墨写的原貌,拓片中它的形象只是比原本的墨迹略微凝重而已(墨迹中可能出现扁薄的笔画甚至偏锋,而经刻的文字则不再重复这种现象),但粗糙的张迁碑在风化后的感觉与想象中的原貌完全两样。

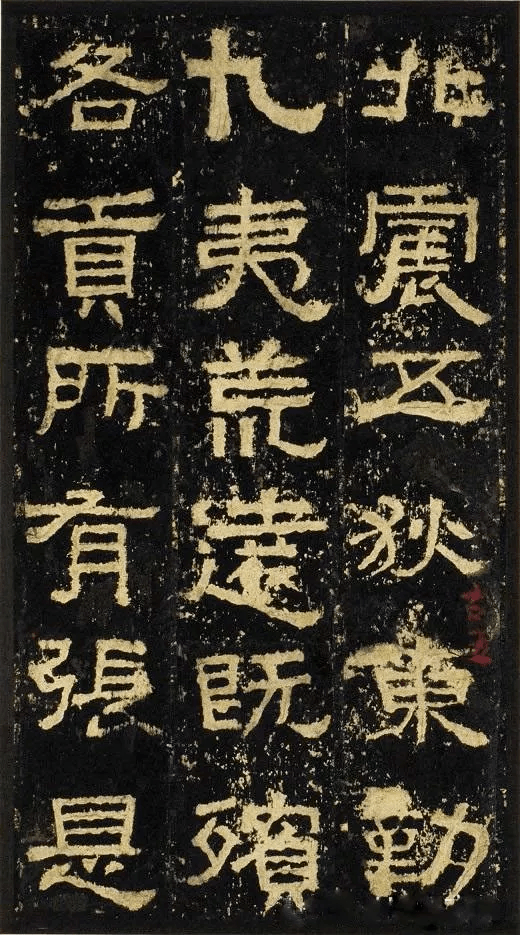

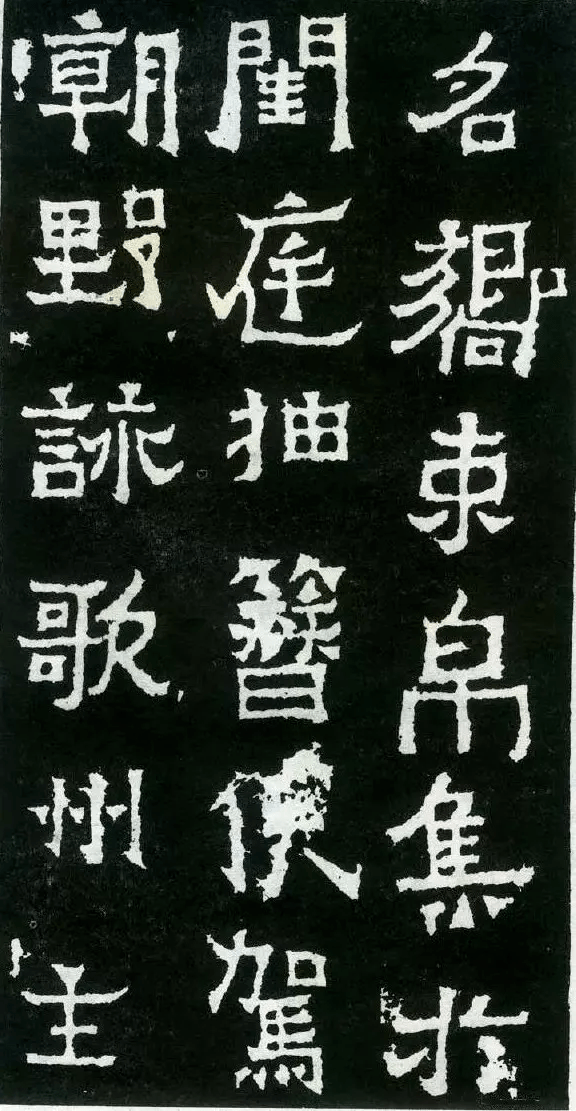

张迁碑碑文(局部) 隶书 译文:张骞 广通风俗 开定畿寓 南苞八蛮 西羁六戎

在中国书法史上,虽然不是所有的金石拓片都有斑驳(斑驳的程度多以年代的远近及金石原物保存的好坏有关),但斑驳给金石文字带来的意外的美是有目共睹的。

今天某些书家硬是要撇开这种后生的美而去追究原本的书写形式,这显然大可不必。

其实,这些金石文字的原本笔法(从保存尚好的某些金石中可以看出)与我们今天习惯的用笔没有多大的区别,只是因为汉字字体的演变,使较古的秦汉与后来的书法大相径庭。

张迁碑碑文(局部) 隶书 译文:北震五狄 东勤九夷 荒远既殡 各贡所有 张是

对学书者来说,更重要的不是去考究搨本文字的原貌,而是培养一种审美能力,能够对既成拓片和想象中的古文字作出比较,这才是对金石文字的真正认识。

历史的风蚀给金石文字带来的美使它区别于存留至今的古代墨迹文字。这种美在今天的篆刻艺术中已经普为人用。大概是由于篆刻手段与金石刻铸手法相似的缘故。

白砥临张迁碑碑文(局部)书法作品

但直接拿毛笔而不经过任何再加手段去表现这种美显得十分困难。为此,有必要对这种后生的美作出分析,以便创作中对之再表现。

(一) 这种后生的美,首先表现在破坏了原有文字线条的单调与均匀。

从大量的先人遗作及某些书论看,古代书法大多强调一种装饰的美。尤其在行草书尚未成熟的先秦至汉魏的篆隶时代,由于文字结构的局限性,人们只能把美倾注在某种富有装饰意味的笔画中。

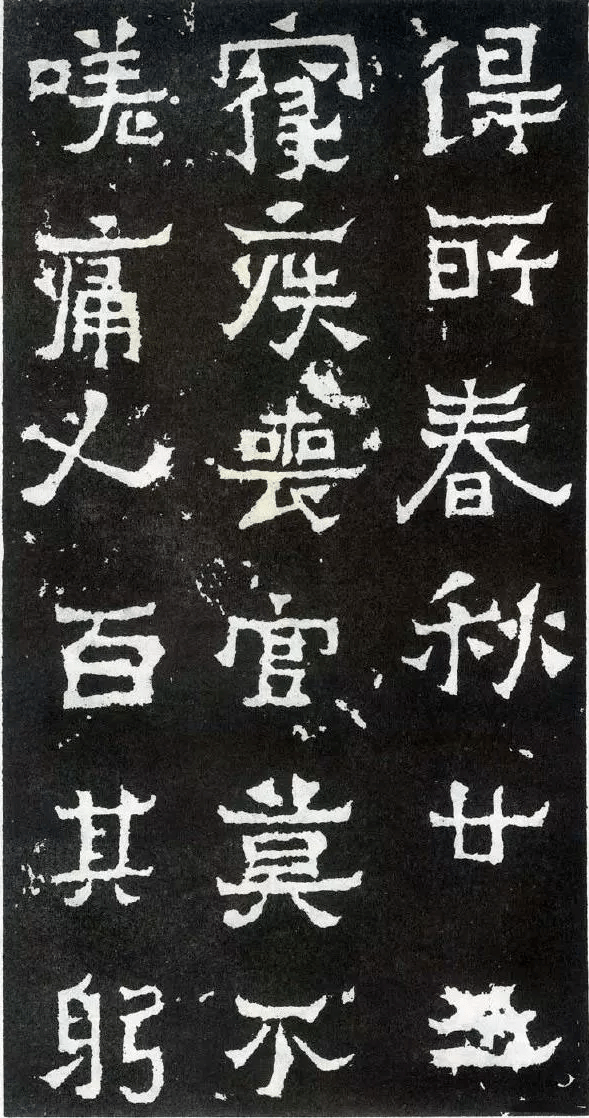

张黑女墓志碑文(局部) 楷书 清何绍基藏剪裱孤本

如篆书线条的粗细一致,隶字的蚕头燕尾等等。这些在古人眼中以为是美的东西,实际上大大束缚了书法真正的美的表现。这也是书法史上为什么篆隶作品远远不及行草书风格多样丰富的原因所在。后代的某些书家甚至还津津乐道于对这种初级的形式美的表现。如唐代的李阳冰以李斯的平整停匀为追求目标,怀素以篆法写草。不少的评论家们把线条的均匀视为篆字美的标志。实在让人难以领会。

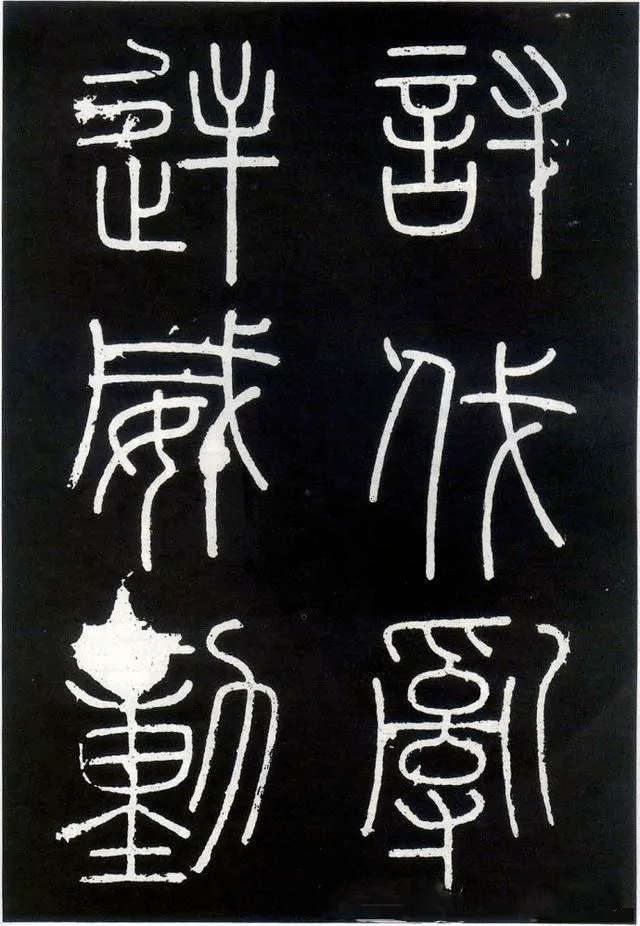

李斯 峄山刻石碑文(局部) 篆书 译文:讨伐乱逆 威动

这李斯的小篆究竟美在何处?最多只属于抽象形式美的初级阶段。隶字的蚕头燕尾的出现是文字美的一个进步。对线条外观形态变化的追求表现出人们审美意识的提高。但遗憾的是这种变化只停留在对局部笔画的装饰上。仅仅就一个隶字分析,蚕头燕尾的确美不胜收。但这种固定的方式被运用在每个文字上,许多相同装饰的文字又被排列在一起,美很快因为重复而变得单调乏味。美忌讳形式的重复。

李斯 峄山刻石碑文(局部) 篆书 译文:登于绎山 群臣

自然的风化实现了我们的愿望。斑驳使原本均匀和重复的线条一下子丰富起来。后生线条的惇厚造就金石气雄强的性格;线条边缘的自然残损使金石文字古朴而生动;斑驳的自然使每一根线条及线条与线条之间产生种变化而和谐的美。

(二) 残破对金石文字的改变,还表现在文字结构上。

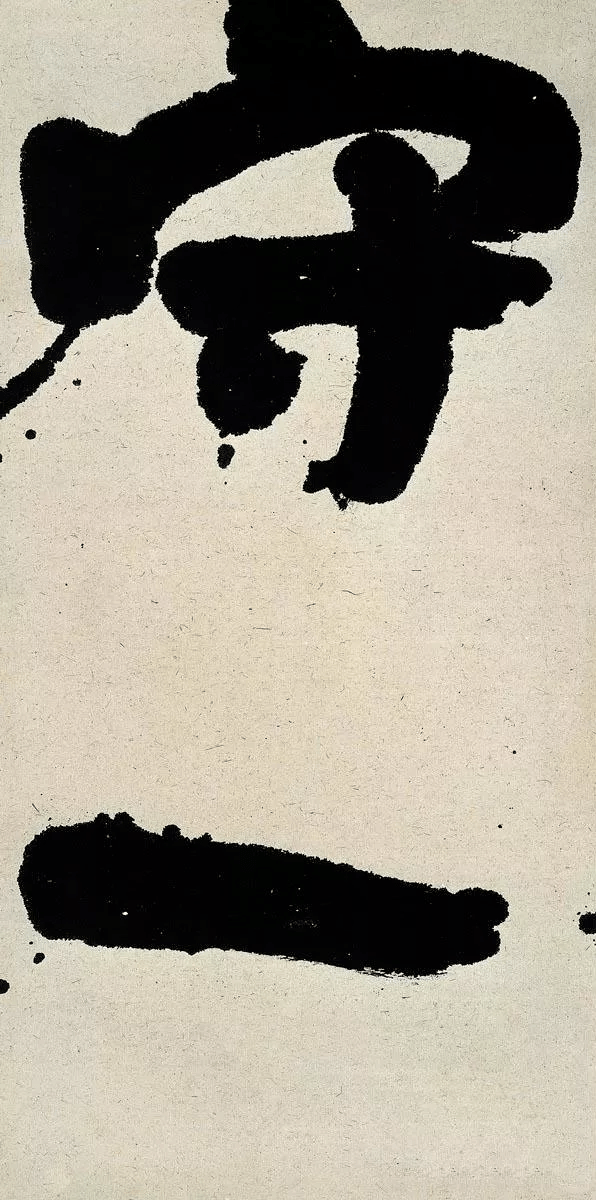

白砥书法作品

纵览六朝以前的金石文字,多以一种严正的面貌出现。这和金石刻辞大多为官僚们歌功颂德的内容有很大关系。

人人都想在死后能够流芳千古,而象征着这种高功厚德的文字形式只能是威严正大。我们很难在碑版中找到类似简书这样率意的形式。虽然在长达几千年的历史中文字几经变迁,从大篆到小篆,由小篆而为隶书,隶书又向楷书过渡。

白砥书法作品

但人们决不愿意把手写的、较符合毛笔性能的、无拘无束的字体刻在碑石之上,而必须经过一番描画。古人的这种心理与儿童心理有某些相似。我们让儿童(已有些美意识的儿童)把一个字写好,他总是千方百计把文字结构描得平衡匀称,尽管他很难实现这一点。

白砥临张猛龙碑(局部)书法作品

不仅仅是儿童,不知书理的成人对书法结构美的认识同样停留在美术化的格式上,他们以为文字结构的美到达“和印出来的一样”的地步,就是极限,而“印出来”的形式正是一种美术化结构。只有在书法进入自觉阶段(我认为书法艺术的自觉阶段起始于魏晋南北朝)并较为普及以后,书家对真正的书法美才渐有所悟。但即使像王羲之这样的高手的书迹也很难在碑石上找到。

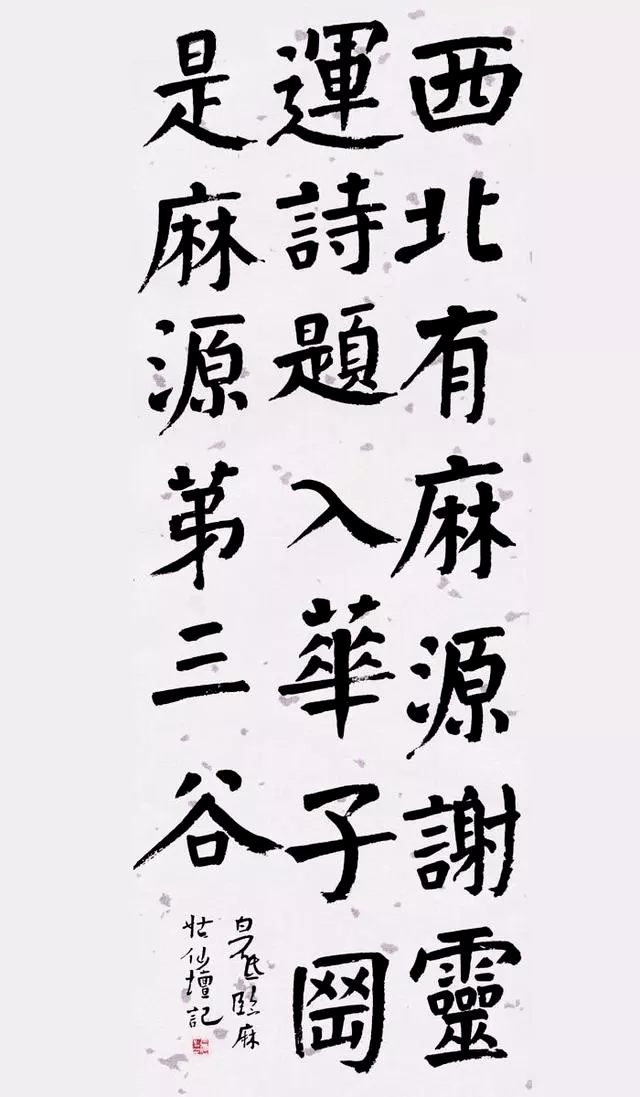

白砥临麻姑仙坛记(局部)书法作品

碑石文字的形式为其内容服务的规定性,注定这种形式的单纯与呆板。如果说某些碑版文字结构稍有变化,那也只是文字发展的自然特征或书写者不懂书法使然,而不是书写者们对这种结构美的真正领悟。让我们再举例来说明,六十年代初兰亭论辨的焦点是出土的东晋王闽之夫妇等墓志与传世唐人摹写的东晋王羲之兰亭序等字体毫无时代的关联之处,由此引出一系列大辩驳。

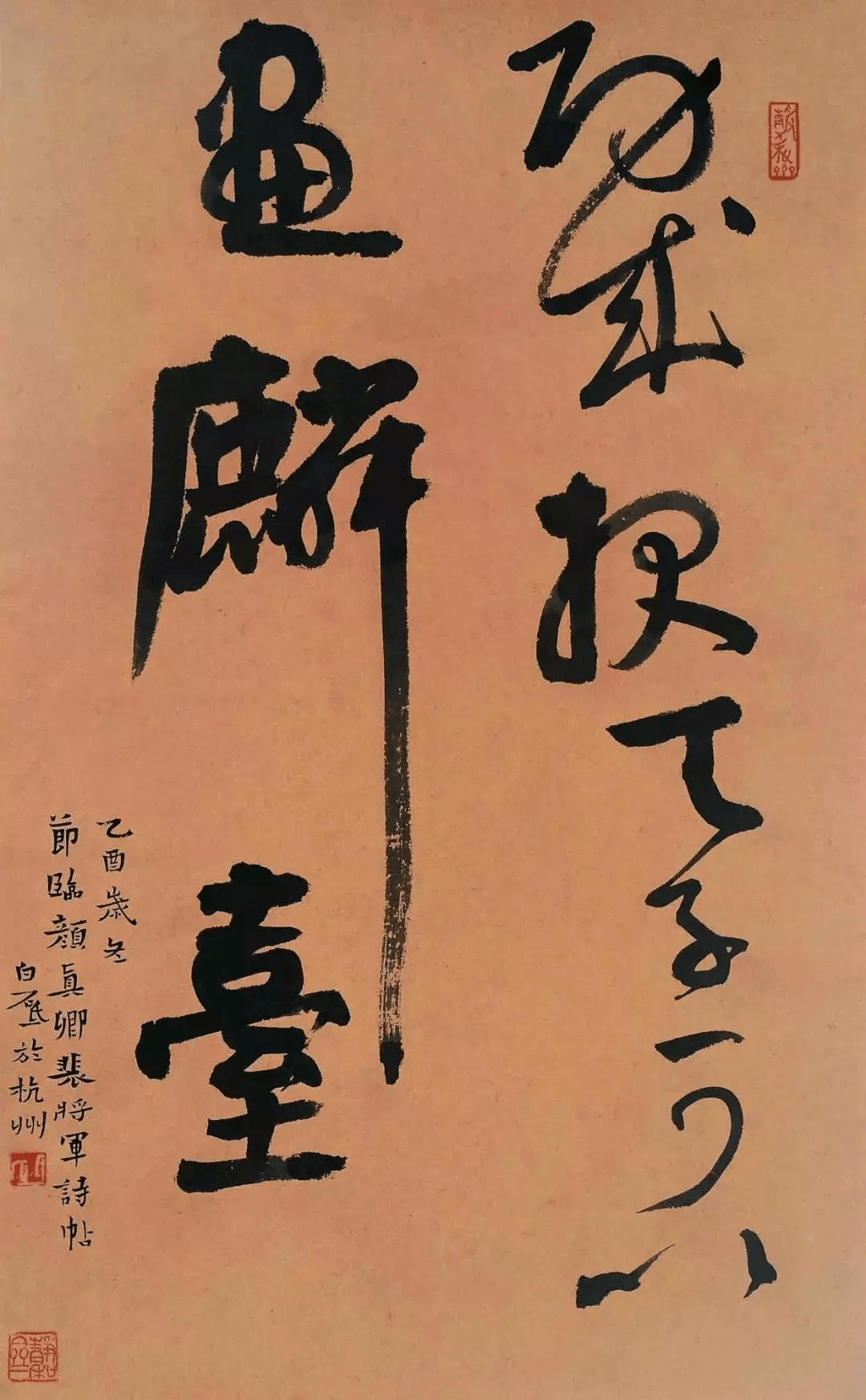

白砥临颜真卿裴将军诗(局部)书法作品

后来,沙孟海先生撰文说这是由于写刻诸方面的原因。王闽之夫妇墓志写刻皆劣,当然不能与右军并美。这实在是一种普遍现象。但当我们看到张迁碑或爨宝子时,有谁能有沙先生这样的胆识说也是写刻皆劣呢?确实如此,张迁碑和爨宝子碑在今天的美决不是它们本有的。

王兴之夫妇墓志碑文(局部) 楷书

我曾做过这样的试验:把王闽之夫妇墓志局部翻刻并做残损处理,结果和今天的张迁风貌十分相近。遗憾的是我没有能把这个试验的图样保存下来。但我坚信读者会认定的。残损使文字结构变得奇拙而含蓄。张迁碑是个很好的例子。

(三) 金石的残损,给拓片中的文字章法赋注了新的生命。

王兴之夫妇墓志碑文(局部) 楷书

书法在自觉阶段以前,文字的基本形式为篆隶两种。楷字到唐朝才臻完备。

我习惯把篆、隶、楷字称为基体字,因为它们的形式相当规范。这些基体字是金石铭文的主要取材。由于基体字的局限性,书法家在布白时只能运用较为固定的格式。

只有少数金石出现文字章法的散落,如散氏盘金文、秦诏版及某些墓志,但大多是无意识而做的。正如对文字结构的认识一样,古人对章法美的认识也很初级。从甲骨文、金文的较为散落到后来小篆、隶字、楷字布白的平衡,在历史上来说是古人美意识的一个进步。

爨宝子碑碑文(局部)

甲骨文、金文的章法是无意识的,而小篆、隶、楷字的布白却是有意识的。然而无意识的散落在今天看来比有意识的排列具有更多的美。这是古人绝对料想不到的。我们说行草书容易布白,是由于行草字构成自由并可互相连接的缘故。基体字没有这样天生的素质。如何处理基体字的章法构成,这是古人留给我们的一个严肃的课题。

爨宝子碑碑文(局部)

斑驳使金石文字的章法生气灌注。犹似夜空聚散不一的星云给沉寂的黑夜增添了无限生机,它使拓片表现出一种整体效应,是对金石文字古朴朦胧美的追加。

写到这里, 也许有人会对我的观点提出疑义。他们可能认为金石气的形成并非由于拓片及斑驳的视觉效应而是先人用笔的完善。众多的历代书论可以为他们提供佐证,如“古质今妍”说,包世臣的中实说等等。但不论是唐人还是崇碑时代的清人,都很少见得秦汉魏晋的真迹,他们的结论多数是从金石拓片中得来。但他们忽略了黑与白的视觉差异,也没有想到后生斑驳的作用。如果从今天发现的简帛、墨迹看古人用笔,并没有多少完美,也决不可能与拓片中的文字的雄肆古朴类攀。墨迹难以证实“古质”。反过来的试验同样可以证明我的观点。我们将那些斑驳用墨根据笔顺涂平,如同某些初学者因为看不清用笔和文字而故意将斑驳抹掉的做法一样。试验的结果令人失望。我们的确从“复原”的文字中窥见了古人的用笔,但文字的金石气息已经荡然无存了。当然,应该指出的是,并非所有的斑驳都能造就出美来。斑驳之为美的条件,是它的自然性及与文字恰到好处的融合。由于斑驳具有另一种作用即对文字的破坏,同样能在某些金石拓片中造成不和谐的气氛甚至使文字面目全非。